明清丝绸影响下的日本江户时代有职设计

2024-03-07徐蔷,赵丰

徐 蔷, 赵 丰

(1.东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051; 2.浙江大学 艺术与考古学院,杭州 310028;3.浙江理工大学 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院),杭州 310018)

明清时期中国对日本大量输出丝绸面料和丝织技术,对江户时代(公元1603—1868年)的丝绸技艺革新产生了深刻影响[1-3]。这些明清丝绸为日本江户时代纺织品设计提供了源源不断的仿制对象与灵感来源,通过模仿、吸收与再造,部分日本江户时代丝绸也呈现和汉融合的折衷设计特点。随着日本江户时代纺织技术水平提高,逐渐有能力织造带有明清风格的产品,一些日本丝绸与明清输入品的界限变得模糊,难以通过观察织物图案和组织结构直观界定准确的产地,因而部分限制了对明清纺织品纹样影响下的日本江户时代丝绸史的研究。此前小笠原小枝和佐藤留实注意到江户时期对“名物裂”(即有名的纺织品)的本地仿制和改造活动[4-5],国内外学者或针对特定纹样作对比研究,或在传统服饰纹样的整体性研究中涉及这一时期相关纹样[6-8],对明清丝绸对日本江户时代丝绸的影响尚缺乏具体研究。

然而,日本自平安时代(公元794—1185年)以降产生了一种特殊的本土纺织品类,即有职织物,其织造与应用以生活在京都及周边地区的公家(皇室、贵族和公卿)为中心,具有标识身份的礼仪功能,产地和用途较为固定,不易与明清时代的输入品混淆,是探究此课题的珍贵材料。此前学者研究中国古代丝绸对日本有职设计的影响,主要集中于辽宋丝绸对平安时代的输出[9-10],而对明清时期丝绸少有关注。本文基于实物分析,结合文献研究,从纹样题材、构图方式、文化意涵、织物种类和服饰应用等方面,阐述明清丝绸对江户时代有职设计的影响,并探究其背后的贸易、技术、审美和文化因素。

1 有职织物与有职纹样的产生和发展

1.1 概念和历史

有职(日语“有職”)指有识,即具有朝廷仪式、宫廷生活、舆服制度与公家法度、规范的学识学养。有职织物产生于平安时代,指主要用于平安后期到近世公家穿着的装束和装潢陈设等物品上的织物[11],是日本高等级染织技艺的代表。

平安晚期公家群体受自身存续危机的驱使,有了传承奈良时代(公元710—794年)以来从中国传来的文化传统,并延续平安时代“王朝文化”的自觉。随着朝廷势力日渐崩解,地方武士集团及其实权领袖进入统治阶层,接连建立以将军为权力中心的幕府。公家群体在漫长的幕府时期,长期处于政治权力和经济实力双重衰微的不利地位,因而使公家在礼仪、服饰等生活方式上固守古式,以维系文化和身份相对于社会其他部分的优势心理。因此,一旦进入有职纹样的系谱并成为范式,纹样设计和织物组织结构便相对固定下来,长期保持稳定,因而沉淀了大量不同历史时期的图案设计。其中大多数纹样随着时间推移变得愈发僵化,失去了灵动的生气,但即使图案的细节有所退化,也始终带有其祖本的影子,这是由其内在的礼仪和文化属性所决定的。同时,有职设计并非完全凝滞,本文所述江户时代有职设计对明清丝绸的吸纳与重构都将说明这一点。

平安时代的纺织品实物遗存很少,但根据平安时代大量公卿日记如《小右记》和严岛神社《平家纳经》等文字和图像材料,可知至迟在公元11—12世纪,日本已经产生了大量固化的有职纹样。现存的有职织物实物主要生产于公元13—19世纪,纹样包括几何纹、植物纹、动物纹、昆虫纹、自然气象纹和以上各纹样之间的组合[12]32。

1.2 在江户时代的发展

室町时代(公元1336—1573年)后期对外贸易与技术交流增加,日本染织进入了继奈良时代之后的另一个高速发展期。日本江户时代鲜有战事,商业发达,文化繁荣,染织业蓬勃发展。稳定的社会环境及朝廷、幕府和藩主的财力支持,为长期固化的有职设计推陈出新提供了驱动力。江户初期复兴的有职又称为宽永有职[13],常将“家纹”(代表个人或家族的纹章)置于地部纹样上方,形成地部和花部纹样组合的“二倍式”设计,或以家纹替代有职图案的个别元素。如德川家光长女千代姬婚礼所用“葵纹付唐织油箪”(图1,唐织织物属于花绫)[14]168,将德川家的家纹三叶葵置于龟甲地纹之上,龟甲内织菱纹,其中龟甲和菱纹都是常见的有职纹样。宽永有职体现了德川幕府影响下公家与武家图案元素融合的时代新风,为江户时代有职设计革新提供了以局部替代和图案置换为主的新思路,这种路径是其此后进一步吸纳明清丝绸艺术的先声。

图1 德川美术馆藏葵纹付唐织油箪Fig.1 Chest cover with hollyhock crest collected in the Tokugawa Art Museum

2 江户有职设计对明清丝绸纹样与构图的吸纳和再造

分析有职织物在平安时代的形成和固化过程,山辺知行[15]注意到奈良时代丝绸常见的幻想动物和大型猛兽,在平安时代逐渐被日常可见的花草、禽鸟、昆虫和气象图案取代。江户有职设计在选取和接纳明清纹样题材上承袭了这一思路,主要包括蜀江纹、云纹和团寿纹,风格以清新明快、庄重秀丽为主,具有折衷主义风格。受宽永有职影响,江户时代中后期的有职设计在对明清丝绸吸纳和再造的过程中,表现为对图案元素或局部替换,或整体替换,并伴随有一定程度的简化,但对明清丝绸的构图特征予以保留。本文主要分析这些特征,及其背后的审美和文化迁移。

2.1 明清天华锦与蜀江纹有职织物

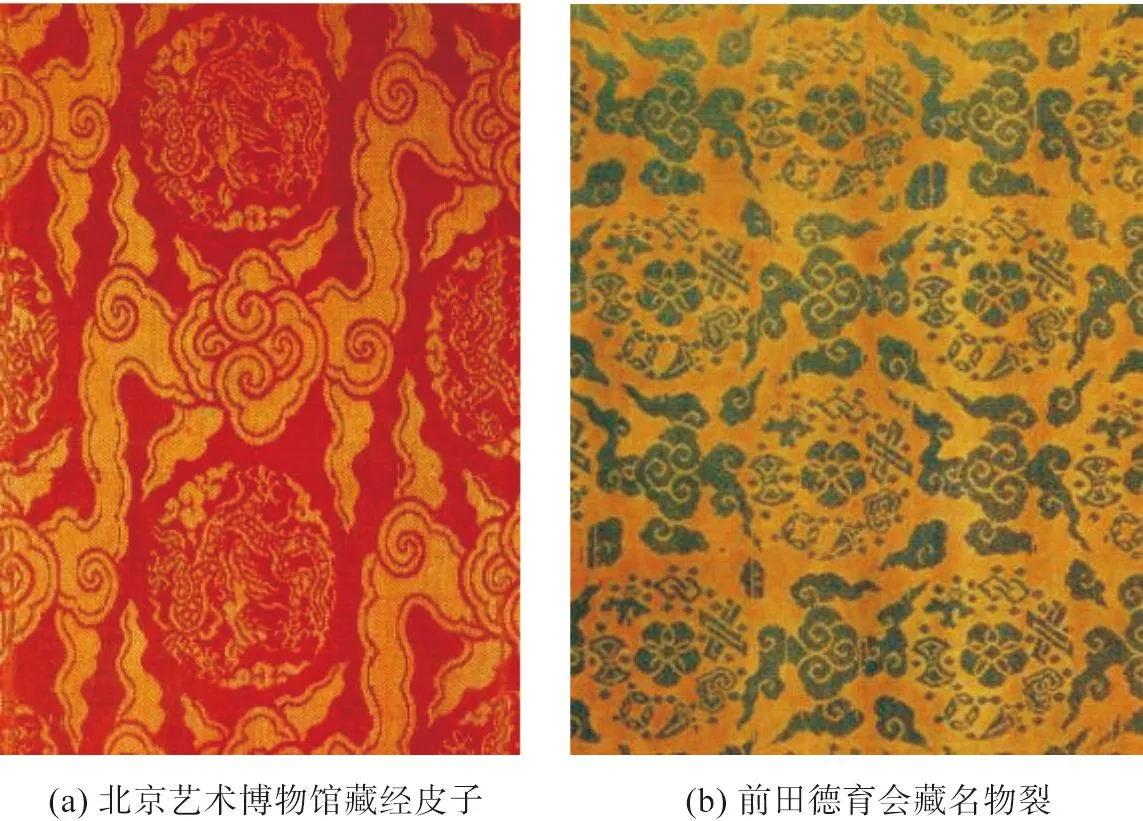

日本自室町时代起,持续从明朝引入当时流行的天华锦,纹样为几何骨架与花卉等图案的组合。这类丝绸在日本称为“蜀江锦”,一方面引发对汉晋成都织锦的遥远想象,也应和了法隆寺所藏三种红色调几何动植物纹蜀江锦[16]的文化意象。这些明清天华锦大多属于特结型宋式锦(图2)[17],传入日本后,其纹样衍生出新的文化意涵,更多被用于能乐装束(图3)[18-19],尤其是“翁”剧狩衣。

图2 前田德育会藏名物裂中的蜀江锦Fig.2 Shokko-mon meibutsugire collected in the Maeda Ikutokukai

图3 以明代天华锦制作的能乐装束狩衣和局部Fig.3 Shokko-mon Noh costume kariginu and textile in detail

翁角色是能乐开场时降临的最高神,翁剧在能乐表演时最先演出,祈求天下太平、五谷丰登,仅表示神圣仪式而无故事性。翁角色所穿狩衣以蜀江锦制作,原因在于各种几何图案组成的八达晕式设计、向四面八方扩散的天华锦视觉效果,在14世纪室町时期以来的日本代表了宇宙间无穷无尽的世界[20]。在纺织品的跨文化传播中,常有一种母题在不同地区和文化的语境下,产生不同理解和意义的实例。如原为伊尔汗国君主不赛因织造的铭文织金锦在传入维也纳后,其铭文形式与奢华织金一起完成新语境下彰显贵族身份的功能,并用于初始织造目的以外的场景[21]。与此相似,蜀江纹在日本产生新的文化意涵,被赋予肃穆端正的观感,使之成为具有礼仪属性的特殊纹样,从而被纳入有职纹样的系谱。

江户时代后期出现了有职设计对蜀江纹和八达晕骨架的融合与再造。图4分别为东京国立博物馆藏19世纪有关皇室御用装束的有职丝绸样本册《装束裂鉴》所收黄绿地蜀江纹浮纹绫(文物号I-753)和一种较晚期的蜀江纹唐织织物[12]240。这两种有职织物在明清天华锦的纹样基础上均作适度简化,省略了天华锦几何骨架内常见的琐纹地纹,主要以直线和斜线搭建八达晕骨架,辅以简单的卷草花叶装饰。八达晕骨架较早收录于宋代《营造法式》和元代《蜀锦谱》,偶见于日本平安晚期至镰仓时代的佛画人物服饰[22],但直到明清时期天华锦大量输入,才在日本产生广泛影响,并被纺织品设计接纳和应用。明清天华锦常见的写实花卉和盘毬纹,也被以造型简单、常见于日本近世纺织品的正视角的菊纹和有职纹样“花菱”(四瓣小花)替代。在保留明清天华锦纹样母题和八达晕骨架的基础上,以局部替换的方式去繁就简,体现出设计者为纹样的本土化所作的努力。

图4 蜀江纹有职织物Fig.4 Shokko-mon yuusoku textiles

2.2 从明清连云纹到藤枝团花云纹

四合如意云和带状连云是明清云纹发展历程中的重要地标。连云纹丝绸早在14世纪明代初期就已传入日本,如空谷明应(公元1328—1407年)袈裟所用云纹杂宝金襕(图5)[23]。这种金襕一经传入就广受日本各阶层的珍视,更由于据传为日本战国时代武将富田左近将监(?—1599年)受赐于丰臣秀吉而闻名于世,在名物裂中称为富田金襕。

图5 富田金襕Fig.5 Tomida kinran

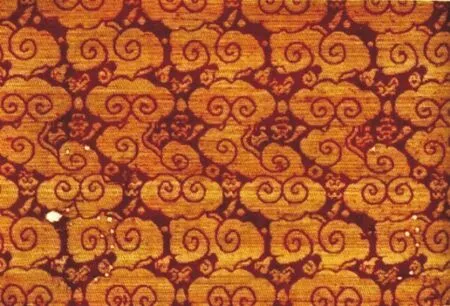

明代中后期,在四合如意连云周迴或连云组成的骨架内,常填入各色杂宝或包括团龙凤在内的团花纹(图6(a))。此类明代云纹丝绸大量见于日本传世名物裂(图6(b))[24],江户时人对此类构图形式非常熟悉,在此基础上,才得以进一步部分或完全以日本图案替代串枝式如意云构图的各个元素。

图6 明代四合如意团花云纹丝绸Fig.6 Silks with “Sihe Ruyi” cloud and roundel patterns in the Ming Dynasty

其中,最具代表性的是东京国立博物馆馆藏白毛呢阵羽织(文物号I-3611)胸前前纽处和内衬所用织金锦,制作于19世纪江户时代后期(图7)[25]57。纹样为织金地上深蓝色藤枝团花纹沿经向二二错排,团花之间以四合如意云头纹分隔,四合如意云由斜向带状云相连,呈Z状连续排列。藤枝团花纹的构成包括中心的四瓣小花和四周两两勾连的四对藤枝,至迟在日本室町时代已形成固化设计,如1395年诧磨荣贺《柿本人麻吕像》袴上所绘图案(图8)[26]。

图7 藤枝团花云纹织金锦图案摹本Fig.7 Illustration of fujimaru lampas

图8 《柿本人麻吕像》局部Fig.8 Details of the Portrait of Kakinomotono Hitomaro

值得注意的是,明代中后期流行的四合如意云纹和连云构图,在清代初康熙年间尚在生产,但乾隆以降,明代风格的云纹减少,散断化的云纹设计大量增加[27]。这种藤枝团花云纹织金锦的织造年代相当于清代中后期,却保有明代到清初云纹的构图形式,说明其师法的对象很可能是明代中后期大量传入日本的如意云纹名物裂,或此后日本仿制的同类丝绸,是晚期有职设计保留早期中国纹样的典型实例。

除了局部替换,江户有职设计还在保留明清丝绸构图的基础上,进一步对组成构图骨架和主要装饰纹样的各元素作全部替换。如东京国立博物馆馆藏能乐装束角帽子(文物号I-3297)所用绀地藤枝团花纹织金锦,以小型花菱纹替代了如意云头,以四条长短不一、长有叶片的蜿蜒藤枝替代如意云头四周延伸的带状云(图9);在串枝式骨架内,典型的有职纹样藤枝团花二二错排,成为一种在构图上保留明清串枝团花骨架,但图案元素完全为日本风格的折衷式新型有职设计,体现了日本江户时代对明清时期图案艺术学习、接纳、内化与再造的能力。

图9 角帽子及局部纹样Fig.9 Tsunoboushi and detailed pattern

2.3 明清寿字纹对江户晚期有职设计的影响

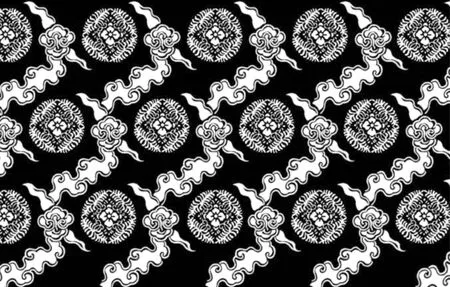

明清时期流行的寿字纹装饰随纺织品、陶瓷和漆器等传入日本,京都国立博物馆前田家旧藏名物裂即织有多种寿字纹(图10)[28-29]。丝绸上的团寿纹肇生于元代[30],明代中期之后逐渐增多,在清代成为形态丰富、组合多样的吉祥图案。

图10 前田家旧藏名物裂中的寿字纹Fig.10 “Shou” motifs on meibutsugire from Maeda clan’s collection

日本近世以小袖为代表的染织服饰流行汉字装饰,称为“文字模样”。美国大都会艺术博物馆馆藏的一件17世纪初小袖屏风上贴有一种装饰了汉字元素的小袖面料[31],可能是其先声。1667年刊行的一种小袖设计图册(日语称《御ひいなかた》)收有楷书寿字装饰的扁额纹(图11)。至18世纪江户时代中期,小袖上的文字图案更为流行,大多以汉字和假名文字穿插排列于花树之间,其中不乏寿字刺绣,但均为行草书体(图12)[32]。江户中期以降的小袖设计意匠,突出自然主义的装饰风格,与行草汉字潇洒畅快的笔意相得益彰。

图11 扁额纹小袖图案Fig.11 Kosode pattern “hengaku-mon”

图12 白麻地椿立木寿字模样帷子所绣寿字Fig.12 “Shou” characters embroidered on a katabira

有职纹样在江户时代晚期以前,几乎没有使用汉字图案的实例。江户时代晚期,可能部分受名物裂和“文字模样”影响,团寿纹开始被置于有职地纹之上,构成地部纹样与花部纹样组合的“二倍式”设计。团寿纹高度图案化的特征与小袖服饰并不协调,因此入清以后虽广泛流行,但很少见于江户时代的日常服饰面料,反而受到有职设计的注意。如美国库珀·休伊特设计博物馆所藏19世纪后期面料(文物号1901-16-302),地纹为在交叉点装饰方格纹的菱形骨架,菱格内填充四瓣小花,以向内卷曲的叶片状细纹环绕(图13),属于江户时期有职纹样中的菱格式蜀江纹骨架与植物“襷纹”骨架(图14,方格或菱格骨架)的结合。总的来说,清代团寿纹自康熙以降,对称设计增加并逐渐占据主流,非对称式团寿纹至同光时期数量愈减[33]。但有职设计接纳的团寿纹,恰为当时在清朝已不流行的非对称式团寿,反映了审美上的崇古价值取向,可以说是清代丝绸流行图案和多种日本有职设计在近代前夜最后的折衷与融合。

图13 团寿花卉纹织金锦Fig.13 Lampas with patterns of “Shou” roundel and flowers

图14 有职纹样中的植物襷纹骨架Fig.14 Plant tasuki frames of yuusoku patterns

3 明清时期江户折衷风格有职织物品种及其在服饰上的应用

受明清时期丝绸技艺影响的折衷风格有职设计在选择相应的织造技术时,采纳的典型有职织物种类包括浮纹绫和唐织,但明清丝绸常见的织金锦也被引入;在服饰上的应用包括公家宫廷装束、武家阵羽织和能乐装束。这些现象也体现了相应的社会文化与审美因素。

3.1 浮织物、唐织与公家服饰

相较于明清天华锦复杂的特结型结构,浮纹绫和唐织是否具有特殊的技术和审美特征,从而成为蜀江纹有职织物的载体?

浮纹绫指一种较轻薄的单层织物,意指以地纬纬浮显花。与密布地经间丝点的固地绫相比,织造浮纹绫可省去伏综。其结果造成如纬浮过长,则导致织物紧度变差、容易碎裂,但也因此具有一种朦胧的特殊美感,与平安中后期以来强调氛围的文学和美术审美趋势相协调,在镰仓末期至室町时代被大量用于奉纳给神明的服饰,格外受到珍视。蜀江纹浮纹绫(图4(a))为经纬同色、地纬纬浮显花的三枚绫,经纬线均不加捻,织造时使用纬浮显花技术,客观上限制了纹样表现的精度。但织物质感也因而呈现轻盈的美,地部与花部纹样在明暗对比之下呈现轻微闪色效果,显得典雅内敛,在纹样风格和技术表现之间达成了协调与平衡。此蜀江纹浮纹绫在《装束裂鉴》被归入“上皇御装束”的序列,属于最高等级的公家服饰面料之一。享和元年(公元1801年)刊行的有职故实著作《织文图会》收入有与之纹样相同的“女帝御装束”图案,北村哲郎认为即后樱町天皇(公元1740—1813年)曾使用的装束面料[13]。说明吸纳并改造了明清丝绸图案的折衷式有职织物,在18世纪晚期至19世纪初,已经受到日本统治阶层的认可与使用,其文化与礼仪功能并不逊于此前受辽宋丝绸图案影响、早已固化的平安至镰仓时期的有职织物。

另一种蜀江纹唐织(图4(b))则保留了早期唐织织物的特征。江户时期唐织既可指一种较厚的花绫,也指以该织物制作的能乐装束[34]。早期唐织纬浮较短,室町后期受胴服(一种短外褂)和能乐装束设计需求驱动,风格变得华丽写实,这一时期用于能乐装束的唐织,无捻丝纬的间丝点较少,纬浮很长,有意营造仿刺绣效果[25]54。而蜀江纹唐织作为有职织物,受纹样设计的限制,纹纬纬浮较短,但依然均匀排列间丝点,搭配唐织织物厚重的质地,呈现端庄华美、井然有序的艺术效果,彰显了明清天华锦纹样在不同文化和技术背景下表达与阐释的多样性。

3.2 织金锦、武家服饰与能乐装束

江户时代以前的有职织物几乎没有织入金银线的实例,受明清织金锦原料和技术启发,织金锦开始见于江户有职织物。其中一部分为特结锦,如白毛呢阵羽织所用藤枝团花云纹织金锦(图15),地经为深蓝色加弱S捻,固结经与地纬无捻;地经与固结经之比为3∶1,地纬与纹纬之比为1∶1;地组织为2/1Z斜纹,固结组织为1/2Z斜纹(图16),组织结构与日本江户时代后期大量传世特结锦相符,属于日本本土产品。

图15 白毛呢阵羽织Fig.15 A white rasha jinbaori

图16 藤枝团花云纹织金锦组织结构Fig.16 Microscopic photograph of the fujimaru lampas

阵羽织是罩在铠甲上的对开襟外套,为典型的武家服饰。此阵羽织准确来源目前未知,但其背部黑绒贴绣的圆圈十字纹与江户时代萨摩藩主岛津氏的家纹一致;背后开衩处上方还贴绣了琴柱纹,可能与江户中期使用琴柱家纹的后藤岛津氏有关。这件阵羽织的主面料英国进口白色毛呢、门襟特结型龙凤纹织金锦等均属于高档昂贵面料,使用者应为财力雄厚的大名或武士。江户时期战事寥寥,许多传世阵羽织装饰以华丽的丝绸,礼仪和装饰功能已超过实战防护功能。大面积以明清-有职折衷式特结锦作为服装内衬,体现出制作者沉稳、内敛的审美取向,仅在胸前前纽处径直展示这一华贵面料,在穿着时凸显画龙点睛的效果。

前述角帽子(图9)为能乐装束。主要面料为一片长方形织金锦,上端两角向下翻折并缝合中线,形成三角状的帽腔,其余部分垂在脑后,可以大面积展示面料的华美。能乐作为受武家资助并为其承担特定礼仪功能的艺术,可以视作武家文化的外延。能乐装束作为舞台服饰常以奢华面料制作,代表了当时日本进口和本土纺织品的最高水准。这些折衷式织金锦应用于武家实用服饰和能乐装束,并不显得突兀和过度糅杂,体现了江户时代部分有职设计公武合流的趋势与和汉融合性,也表明一些明清时期纺织品图案在域外文化与社会情境下的高度适应性。

4 明清之异与崇古思潮:明清时期日本折衷式有职丝绸的内在成因

首先由于外来输入推动日本丝织技艺进步,使图案设计得以和织造技术配合无间。明清时期经线加捻技术和大花楼机的引入,以及明清织工群体的移入使日本江户时代丝织业有了飞跃性的进步,贸易档案记载的江户初期对中国原料丝的大量需求反映了其国内丝绸织造蓬勃发展、原料供不应求的现实。江户时代对名物裂的仿制称为“名物写し”,仿制活动为有职设计吸纳并改造明清丝绸,融合有职纹样,为最终形成折衷式设计提供了良好的技术基础。

同时,经前文分析可以发现明代丝绸的影响多于清代丝绸,原因是多样的。先从商品流通的角度考量,明清两代对日输出的丝绸品种和体量有别。这段时期对日丝绸出口,官方勘和与朝贡贸易时断时续,民间走私虽禁不绝,在明清之际达到高峰,又于康熙开海之后逐渐回落。明清时期对日丝绸出口最大的区别在于,明代经朝廷赐物和民间贸易输出日本的高档丝绸数量多、等级高且品类丰富。如明初至中叶勘和贸易输出日本的织金纻丝和纱、罗包括织金、织金胸背和浑金[35],这些丝绸在日本被称为金襕等;宣德皇帝向足利义教赐有国王等级的常服和丝绸匹料,包括“织金胸背麒麟红纻丝”[36]103,丰臣秀吉被明廷赐有斗牛服[37],官方赏赐使明代高等级丝绸成为日本统治阶层权力与财力的象征。这也引发了从大名到茶道名家对明代高档丝绸的普遍追捧,使其中许多丝绸逐渐演变成具有文化意涵的名品[38]。这些需求刺激了民间贸易,据永积洋子统计,在战争阴云密布的1643年,唐船还向日本输出了3164反(日制单位,每反约长11 m)金襕[39]332。至江户初期,茶人小堀远洲汇集与茶道有关的古旧丝绸,大多为明代金襕、缎子和间道,制作了最早的名物裂面料册《文龙》;此后大阪富商鸿池道亿《鸿池道具帐》等陆续面世,最终由松平不昧于1789年起刊行集大成的《古今名物类聚》[36]79,使名物裂的概念为日本江户时代社会广泛接受。切畑健分析认为现存名物裂最早为南宋丝绸,但大多数为明代,少量来自清代[28]92,明代丝绸的极高声誉在名物裂的概念中延续。江户时代市民文化发达,使富商和平民也对名物裂中的明代丝绸原物及其日本仿品产生极大兴趣,诞生了如《古锦绮谱》和《和汉锦绣一览》等介绍名物裂的通行读物,扩展全社会对明代风格丝绸认知的同时,也增加其在日本江户时代的艺术品属性。

而清代输日丝绸则更多呈现原料属性。入清以后,织金锦等高档丝绸在中日唐船贸易中急遽下降,1658—1660年唐船共计对日出口金襕仅137反、金罗纱371反、缎子1164.5反[39]342-343;到了1704年,唐船出口到日本的丝绸面料几乎全部为白纱绫(白暗花丝绸)、白缩缅(白绉绸)、中国白絽(白横罗),仅有少量“色缎子”和“纹色缎子”等属于已染色的丝绸[39]350-351,反映出当时日本服饰业进口大量清代平素和暗花丝绸作精细加工,但对高档丝绸的需求已不多。这些清代暗花丝绸大量见于传世服饰,如今只有专业学者才会注意它们与江户本土产品之间的差别[25]53。

此外,日本江户时代的崇古思潮也是原因之一。江户前期,德川幕府为了弥合战争造成的伤害与分歧,也为更有效地巩固政权,从官方层面引入程朱理学,使其上下有序、各安其位的理念为幕府统治服务[40]。1665年,自觉反清复明无望的朱舜水与水户藩主德川光圀合作编史,将明末儒学新风传入日本。同一时期日本还产生了古学,讲究超越宋儒性理空谈,直读先秦儒家经典,代表人物荻生徂徕称其思想转变的契机是受明人李攀龙和王世贞的启发[41]。明代丝绸纹样和构图更受偏爱,某种程度上契合了日本江户时代相较于清,更推崇明代文化的复古风潮[42],也反映有职设计本身以古为美、以古为尊的设计观念。有职纹样的发展历程中很少出现域外纹样甫一传入日本,即被纳入有职纹样的现象,而需经过漫长的时间沉淀,使其图像或多或少具有某种经典性,经过日本本土织造技术和审美情趣的改造后成为一种媒介,既体现域外图像在新的文化语境下由于隔膜和联想产生的新的象征意义,又能向全社会表达其统治阶层与“中华”(江户时期多指明朝)的物质与精神联系,暗示其继承和传递的秩序和礼仪美。

正因如此,随着明治维新以来日本社会巨变,以及中国近代以降纺织品设计与织造活动的改变,一些受明清丝绸影响的折衷式有职设计未能经过足够沉淀和传承,在第二次世界大战后对有职织物的整理、研究和织造活动中也未获足够重视,因而显得昙花一现。但就此现象而言,有职织物及其纹样虽然长期保持相对固化,但绝非一成不变,而是时常对较早时期传入的中国古代流行织物和纹样作有针对性地采撷和适应性变化,纳入有职设计的新系谱,常处于动态发展的过程中。从目前已知情况来看,此类吸纳与再造活动一直持续到19世纪晚期,只是随着近代以来输入源的中断及受“脱亚入欧”“文明开化”等政治与社会运动的影响,日本有职纹样的自然发展历程随之中断。

5 结 语

日本社会对有职织物及其纹样的认知,近代以前长期由种类繁多的有职故实书籍提供相关知识,第二次世界大战以后则由专业学者整理归纳其种类和发展历程。某种程度而言,现今日本社会与学界对相关领域的广泛兴趣与认知很大程度上是由二战后成体系研究塑造和影响的,否则有职纹样和织物笼罩在深沉的文化意涵与复杂的礼仪用途中,总显得遥不可及。在前辈学者积极探索并建立的认知图景的基础上,进一步探究有职设计对外来纹样和织造技术的取舍、在接受和改造中所作的选择和适应性变化,及其在不同时期受中国古代丝绸影响而产生的折衷式设计,是今后关于日本有职纹样及其与中国古代输入源互动关系的重要研究内容,也是研究中国古代纺织技艺对日传播及影响的重要途径之一。