丝绸之路视域下唐代纺织品中鸟衔花纹样的起源与形式流变

2024-03-07金雅婧张婉莉

金雅婧, 赵 罡, 于 毅, 张婉莉, 张 毅

(1.江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122; 2.苏州工艺美术职业技术学院 手工艺术学院,江苏 苏州 215104)

丝路通商后,中西方经济贸易往来频繁,文化交流日益密切,鸟衔花纹样作为禽鸟纹样与植物纹样的组合图案,在演变和发展的过程中受到了西方地区的影响而呈现新的风格特点。据《新唐书》所载,唐文宗对官服图案提出要求“三品以上服绫,以鹘衔瑞草、雁衔绶带及双孔雀”。又如唐诗《织锦妇》“合蝉巧间双盘带,联雁斜衔小折枝”中所描写的主题纹样就是衔有折枝的双雁,由此可见鸟衔花纹样在唐代已经运用到纺织品中。该领域已有学者对鸟衔花纹样进行了一定的研究,主要分布在以下四方面:1)织绣品中鸟衔花纹样图案整理和织物组织的研究,如赵丰[1]、常沙娜[2];2)鸟衔花纹样的形式风格和文化意义探讨,如张晓霞[3]、郑宇婷等[4];3)鸟衔花纹样源流追溯的问题,李思飞[5]、王乐[6]等多位学者均持唐代鸟衔花纹样是受西方含绶鸟影响而产生的观点;4)鸟衔花纹样的艺术特征探析,李玉[7]、孙弋[8]在其学位论文中将鸟衔花纹样归为禽鸟纹样的分支,并对鸟衔花纹样的禽鸟题材、构图形式进行了分析。根据调研发现,目前已有文献资料对纺织品中的鸟衔花纹样进行较短篇幅的阐述,但未见详细的专题研究。故本文在丝绸之路通商的历史背景下,探析唐代纺织品中鸟衔花纹样的起源及在该时期的形式流变,以期为完善鸟衔花纹样的风貌提供多元视角。

1 唐代丝路上鸟衔花纹织物的起源

对于唐代鸟衔花纹样的起源,大多数的学者持含绶鸟源于中西亚地区波斯萨珊系统的观点[9]。如巴米扬石窟壁画中的团窠对鸟衔绶图案,其上所刻即为鸟衔绶带的纹样(图1(a))。“含绶鸟”中的鸟纹是以萨珊的神——神佑福寿之鸟“赫瓦雷纳”(Hvarenah)为基础发展而来的,赫瓦雷纳象征天葬中的神鸟或祭司,能够把安乐健康带给人们[10]。含绶鸟的文化属性可以进一步追溯至古希腊艺术中的绶带、王冠与飞鸟组合图像中的含义[5],如图1(b)所示。图像组合代表着至高的王权,是古代西方王权统治下宗教文明的体现。古希腊这种绶带、王冠、飞鸟的组合图像在西方传播的过程中逐渐演变为衔物鸟,口衔之物也由圆环、绶带等逐渐向团花蔓草发展,从而演变为鸟衔花的图式。综合西方装饰纹样发展节点的图像可知,对鸟衔花纹样产生巨大影响的波斯萨珊式含绶鸟的源头可以向前追溯至古希腊时期,因此可以称古希腊时期为鸟衔花纹样的西方萌芽期。丝绸之路打通后,含绶鸟纹样也随之东渐,且出现在唐代纺织品中,由此可见西方的含绶鸟也在一定程度上为唐代纺织品中的鸟衔花纹样供给了题材来源。

公元前5世纪,春秋战国时期织锦文绮遍布中原,北方各国致力于开疆拓土,为丝绸纺织品的西传构成了内部条件;阿契美尼德波斯的贵族对丝绸的极度青睐则是推动中原织锦西入波斯的另一个动因。张骞出使西域后进一步促进了中原织锦的外传,据司马迁《史记·大宛列传》载,公元前115年张骞第二次出使西域“赍金币帛直数千巨万”。由此可见中原地区的丝绸不断运往西方,中原与西方的联系进一步加强。大量丝绸织物传入西域后被当地仿制,中原地区的织锦是以经显花的平纹经重组织为主,而西域因当地毛织物多以纬线显花的织造传统,故西域工匠在模仿平纹经锦的过程中对平纹经重组织进行了经纬线互换的操作,形成了与中原不同的平纹纬重组织[11]。西域地区的纬线显花技术突破了经锦纹样上下循环、左右对称的局限性,促成了左右方向循环的波斯锦的出现,提高了织造繁复细腻、色彩丰富纹样的便捷性和细节表现力。唐代饰鸟衔花纹样的纺织品有不少是非本土传统的斜纹纬重织物,因此可以推断,中西亚地区纬线显花技术为唐代纺织品中细腻的鸟衔花纹样的发展奠定了工艺基础。故在丝绸之路的影响下纺织品成为了波斯含绶鸟纹样的物质载体,沿着丝绸之路东进至中原,其上所承载的新型纹样题材、先进显花技术成为了唐代纺织品中鸟衔花纹样多样化发展的源泉。

图1 鸟衔花纹样的西方起源Fig.1 Western origin of the pattern of birds hooking flowers

2 波斯含绶鸟纹样的传播

中西亚的联珠衔物鸟伴随着丝绸之路的通商,向东渐进至唐代疆域,含绶鸟造型初见于新疆克孜尔石窟壁画上[12]。纹样以联珠窠环为骨架,喙衔珠串的大雁颈系绶带站立于联珠窠环内,如图2所示。莫高窟 361 窟西龛内出现与克孜尔壁画中形态相似的衔花鸟,如图3所示。纹样保留了波斯含绶鸟侧视立于花台、颈系绶带口衔物的基本形态及闭合式团窠的骨架结构,或为波斯含绶鸟向东传播至敦煌的图像证据。丝路通商后大量的异邦商贾来到东方进行纺织贸易活动,据《隋书·地理志》所载“扬州纺绩最盛”,伴随运河开通“四会五达,此为咽颐”,扬州外国商人云集,其中以阿拉伯和波斯“蕃客”为主。络绎不绝的商贾也为中原地区带来了大量异域风格的纺织品,如图4便是波斯萨珊王朝时期的含绶鸟纹锦,侧视站立于花台上,外部由连续排列的圆形联珠包围,是典型的波斯风格。学者们对该纹样有着不同的称谓及命名,新疆考古发掘者[13]称其为“戴胜衔绶鸾鸟”;夏鼐[14]称之为“立鸟”;许新国[15]将嘴部衔有璎珞或项链,脖后系有绶带或飘带一类的立鸟图案全部称为“含绶鸟”。从隋代开始这种团窠骨架在纺织品中逐渐频繁出现,据《隋书》所载:“波斯尝献金绵锦袍,组织殊丽。上命稠为之。稠锦既成,逾所献者,上甚悦。”隋炀帝曾命令何稠对波斯进献的联珠团窠锦袍进行仿制,可以推断,这是鸟衔花纹样的吸收模仿期。至唐代,由于扬州精良的丝织技术,每年都要织造“蕃客袍锦”以供朝廷赠送远方来使,广陵郡朝贡的丝织品大部分是京中统治者青睐的“蕃客袍锦”“被锦”“独窠锦”,其中的独窠锦正是上述所提及的团窠形式纹锦。由于汉代以前这种联珠窠环形式并未应用在织物中[16],所以在丝绸之路这一视域下,可预见唐代纺织品中团窠骨架的鸟衔花纹样是受到波斯含绶鸟的影响而形成的。另外,西域团窠含绶鸟的内部结构中常常出现以中轴线为中心,两侧呈现等形等量的对称式,在视觉上呈现肃穆感与秩序感。这种极具平衡饱满的构图在商代的青铜器、汉代的织锦中都十分常见。由于对称式构图与中国古代儒学中“礼序”的观念契合,因此在唐代的团窠鸟衔花纹样中便得以保留并流行。

图2 克孜尔石窟第60窟主室联珠含绶鸟壁画(公元5—7世纪)Fig.2 Fresco painting of a beaded bird in main chamber of Cave 60 of the Kezil Caves (5th-7th centuries A.D.)

图3 莫高窟 361 窟西龛内雁衔环团花纹Fig.3 Pattern of the geese carrying flowers in roundel in the west niche of Cave 361 of the Mogao Grottoes

图4 萨珊时期波斯风格含绶鸟纹锦(梵蒂冈博物馆藏)Fig.4 Persian style beribboned bird brocade in the Sassanid period (collected in the Vatican Museum)

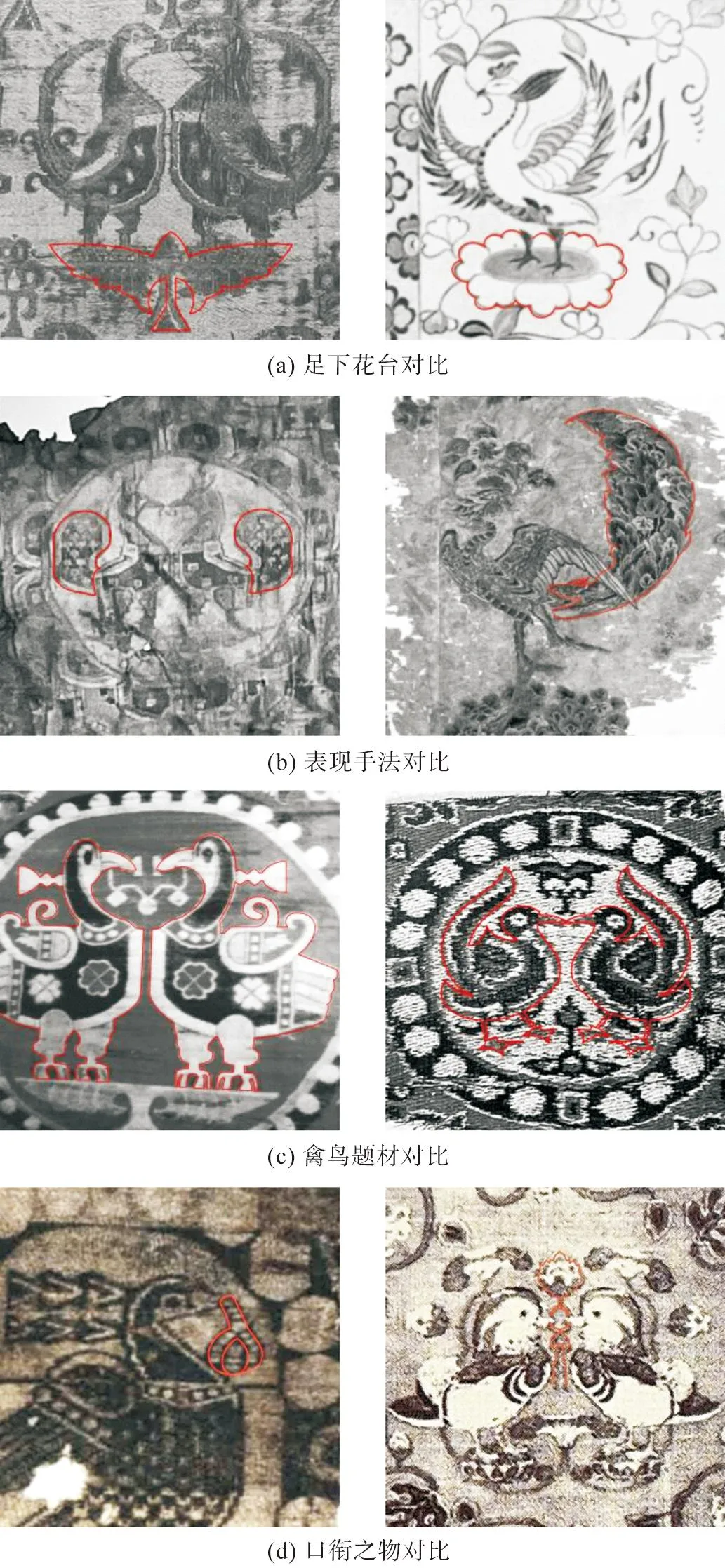

西域风格含绶鸟多侧视静止立于风格抽象的花台之上,如图5(a)对鸟纹锦中萨珊典型的长尾鸟足下为棕榈花台。棕榈花台的基本形态为“T”字形的植物主干,T形主干呈现上细下粗的三角锥形,两侧配以3~7片微卷的叶片,有时中间也会生出形似生命树的蕾式花朵。棕榈树在两河流域地区常作为生命圣树出现[17],因此可以推测变体的棕榈花台或也因生命的象征而作为西域风格衔物鸟纹样的图案组合。西方风格的踏花衔物鸟中还常出现联珠花台,联珠纹也有生命的象征。由于唐代保持着自古以来的生命崇拜传统,故足踏花台形式的衔物鸟图案沿着丝绸之路传入中原后较容易被接受并运用到纺织品纹样中。与西域不同的是中原地区的鸟衔花图式足下所踏花台的题材更加丰富、形态愈显自然。如图5(a)的唐代衔花鸟,足下花台基本不再采用线条板正、风格几何的棕榈、联珠花台,取而代之的是更加生动的佛莲花台,在表现手法上也一改抽象变得写实,从中可见鸟衔花纹样的本土化迹象。

含绶鸟纹样沿着丝绸之路传至东方,带来的不仅有波斯团窠、足踏花台的形式,还有繁多的外域禽鸟题材。据《汉书·西南夷两粤朝鲜传》载“赵佗……献孔雀两双”,孔雀的传入也为中原的装饰纹样提供了题材来源。在萨珊王朝宗教观念中,孔雀具有琐罗亚斯德教中神的属性。《异物志》记载“孔雀形体既大,细颈隆背,似凤凰”,由于其外形与唐代的吉祥神鸟凤凰较为相似,故被广泛作为当时鸟衔花纹样中的禽鸟题材。与西域风格抽象呆板的衔花孔雀相比,中原孔雀多写实灵动,并可以从图5(b)中对比尾羽的刻画及整体姿态分辨出东西方衔花孔雀的差异性。波斯锦传入中原后,工匠对其并非完全模仿,有时也会对内部禽鸟题材作本土化改变。如图5(c)波斯团窠联珠对鸟纹锦,颈系绶带、戴联珠环,羽翼尾端上翘,是典型的萨珊题材禽鸟。唐代的鸟衔花织锦纹样保留了西域团窠对鸟侧视站立的基本形态,但将禽鸟更换为更符合中国本土审美的凤鸟形象。鸟衔花纹样中的禽鸟题材演变贯穿了唐代鸟衔花纹样的始终,模仿初期多为西方风格的禽鸟,常见五色鸟、长尾鸟、系带鸟等,这类禽鸟有着羽翼钩翘、表现手法抽象的特点,盛唐以后多使用凤鸟、鸳鸯、大雁、云雀等瑞鸟,在表现手法上多写实具象。

图5 波斯含绶鸟与唐代衔花鸟比较Fig.5 Comparison of Persian beribboned bird and Tang birds-hooking-flowers patterns

在口衔之物方面,西域的含绶鸟着重表现王权,体现西方宫廷视域的人文生态。汉代“绶”与“寿”谐音,“绶带”既是权力地位的标志,又兼具福寿绵长之意,集中体现了人世间的理想冀求[4]。唐代继承了汉代仙道思想的传统,且玄宗开元年以来用花绶祝寿之风盛行,所以当时的鸟衔花纹样往往结草衔环,象征着祝寿和报恩。从图5(d)可见波斯立鸟口含王权联珠项链,大唐鸳鸯喙衔世俗同心花结,唐代衔花鸟与西来含绶鸟的寓意截然不同,这种由含绶向衔花的过渡体现了西方权力统治的宗教文明逐渐向东方芸芸众生的世俗祈愿转变。由此可见在丝路打通各国互通的前提条件下,东西方艺术文化交流频繁、交融充分,无不体现出世界文化的通融性。此中的艺术形象在本土化改造与流行的过程中, 出于认知与信仰上的共识并根据迥别的社会背景与受众需求形成和而不同的文化符号。

3 唐代鸟衔花纹样形式的本土演变

丝绸之路通商后,域外鸟衔花纹样在唐代的纺织品中应用广泛。唐代工匠并未直接套用波斯萨珊地区固有的图像粉本,而是加入了中原本土的装饰技巧,形成了能够体现唐王朝雍容富丽、袅娜大气的全新纹样风貌,丰富了唐代纺织品中鸟衔花纹样的图案谱系。

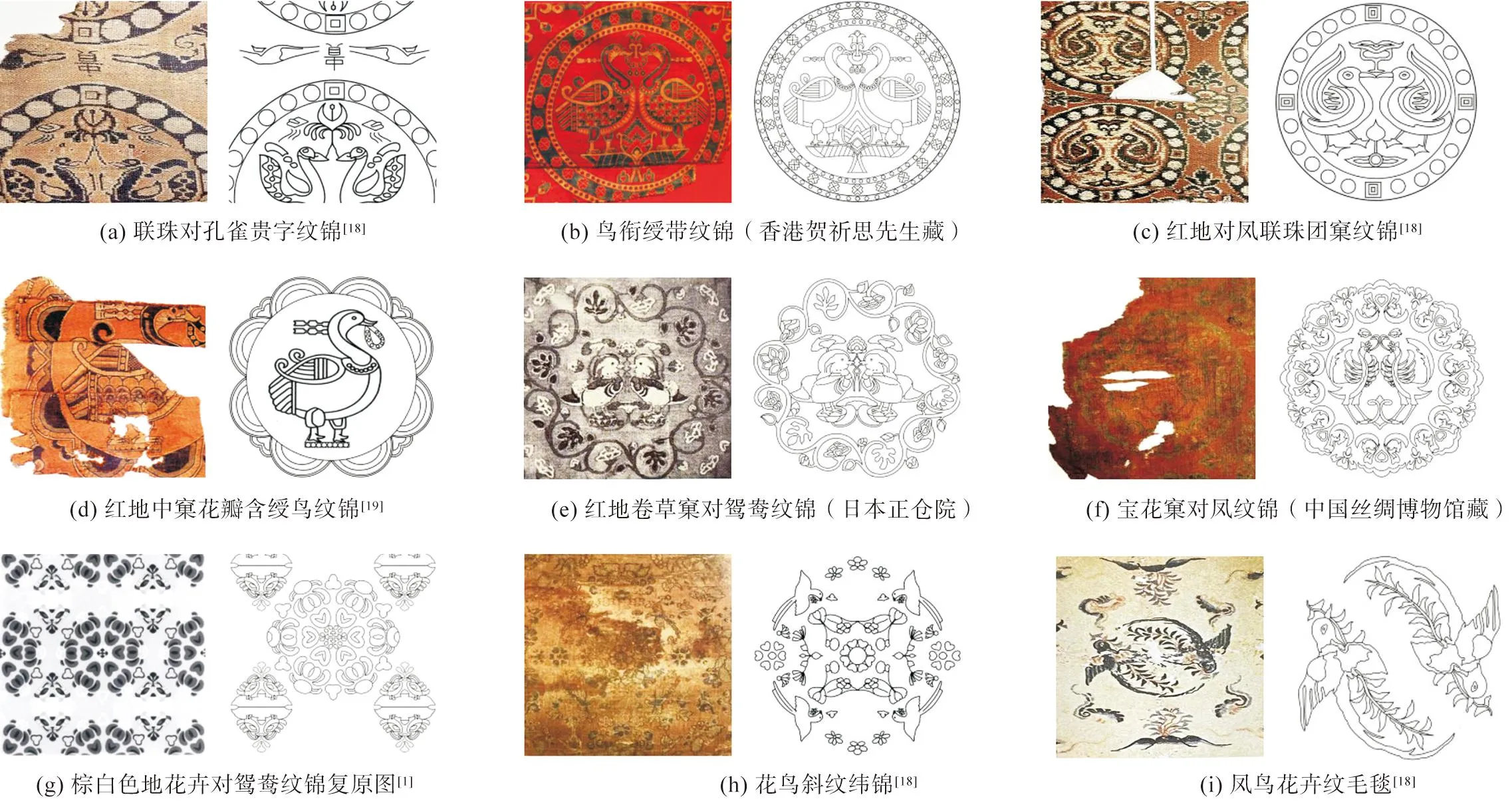

3.1 花叶锦簇团窠对鸟式

唐代前期鸟衔花纹样受到仿制波斯锦的影响,外部窠环多为几何联珠形式。从图6可见,伴随时间的推移,鸟衔花纹样在本土化演变的进程中,西域禽鸟、联珠窠环等外来符号逐渐减少,取而代之的是擅取吉祥瑞鸟题材、巧用自然植物元素的中原装饰意趣。盛唐时期以后出现了与西域风格迥异的瓣状窠环,如图6(d)所示。红地中窠花瓣含绶鸟纹锦,内部为萨珊五色鸟,外围的窠环由层叠的半圆组合而成,形似绽放的花蕾。这种变化主要因为唐代新颖图式陵阳公样的流行,据《历代名画记》载:“窦师纶……敕益州大行台检校修造。凡创瑞锦、宫陵,章彩奇丽,蜀人至今谓之陵阳公样。高祖、太宗时,内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状,创自师纶,至今传之。”可见窦师纶对当时各类题材纹样都有所改造,并创新发展出陵阳公样。鸟衔花纹样也受到了陵阳公样的影响,外部窠环发生了变化。如图6(e)的红地卷草窠对鸳鸯纹锦,外部窠环演变为由曼妙卷草与绽放丛花构成的形式,与窠内鸳鸯一同尽显生机。唐诗中也有许多对花叶锦簇窠环的描述,如元稹“山茗粉含鹰觜嫩,海榴红绽锦窠匀”,卢纶诗“花攒麒麟枥,锦绚凤凰窠”中均有提及。随着时间的推移,鸟衔花纹样在保持原本窠环圆形外观的基础上,窠环之内的衔花鸟突破了封闭的窠臼,禽鸟元素不再固定在窠环内。如图6(g)中两对衔花鸟以水平线为轴呈镜像对称,从团窠中独立出来,替代了原先十字宾花的位置,位于每个团窠排列的间隙处。中唐时期以后藩镇割据、朋党攻讦,国家气运渐衰,贞观以来秉持的“独爱之如一”的外交准则渐失效力,唐朝不再视夷狄为共同体,转而谋求本民族文化独尊的意识强烈。在鸟衔花纹样的演变中表现为,唐代初期异域团窠对鸟纹样中的呆板立鸟、闭合窠环等外来符号被弱化的程度更甚。如图6(h)花鸟斜纹纬锦,画面以牡丹团花为中心,四只嘴衔花枝的练鹊展翅而飞,与写生簇花共同构成

图6 唐代团窠对鸟式鸟衔花纹样的形式演变Fig.6 Form evolution of birds-hooking-flowers patterns with pearl roundel pattern in the Tang Dynasty

非闭合式圆环轨迹。构图格律严谨而不死板,纹样繁茂生动而不杂乱,褪去了仿制时期团窠对鸟缜密排列的程式之感。至晚唐时期,鸟衔花纹样中还出现了旋转均衡的团窠对鸟式,谓之“喜相逢”。如图6(i)凤鸟花卉纹毛毯,由对凤各衔一枝展翅翱翔、首尾相接回旋排列形成的圆形团窠,在构图上虽不似中轴对称的等形等量,但轮廓饱满而内部平衡。这一时期鸟衔花纹样中的对称团窠形若太极,兼具动态循环美和静态均衡美,与中国古代宇宙观中的阴阳消长、动静互生的文化符号出自同源[18]。

3.2 恣意纷飞足踏花台式

北京服装学院民族博物馆馆藏对鸟纹锦中所绘禽鸟是波斯风格的长尾鸟,如图7(a)足下所踏为生命树棕榈花台,结合禽鸟题材、构图形式等可推断此幅藏品所织图案应是唐代鸟衔花纹样演变初期的西域波斯风格。至盛唐,本土瑞鸟逐渐取代外域禽鸟成为了足踏花台式鸟衔花纹样的流行题材,并且禽鸟的动态逐渐自由,不似前期的静止站立,如图7(b)手绘对狮对凤纹麻布,衔叶双凤展翅欲飞,呈舒展自然之势。这一时期禽鸟的口衔之花虽仍然呈现与波斯风格纹锦一致的轴对称性,但在花枝的表现上以曲线代替直线进行刻画,如 图7(c)的枝干部分延长,并在枝上添加5~6瓣叶片,在姿态体现上尽显植物自然生长的袅娜芊芊。中唐以后禽鸟的足下花台不似前期直观明显,如图7(d)百纳经巾缘边夹缬复原图中卷草缠绕错落有致,飞鸟穿插其中,口喙衔枝、双足点叶。与中唐之前衔花之鸟双足站立于单独绘织的棕榈、莲花平台相比,中唐以后的花台更显轻盈。且中唐至晚唐时期足踏花台形式的鸟衔花纹样在物象配置上较中唐以前有所差异,如图7(e)自然花叶的占比增加,使得画面图像更加丰富,达到置物造景的效果。另外,花叶占比的增加使植物成为了画面的主体,原本为画面表现重点的踏台之鸟或成点缀,此种演变与唐代装饰纹样从动物向植物转变的发展趋势一致。

晚唐至五代时期,衔花之鸟多流行独鸟衔单枝的组合方式。如图7(g)银泥练鹊衔枝纹绢幡,练鹊双脚收起,突破了花台的束缚,衔花恣意翱翔。口衔之花在画面中的占比日渐增加,原本的轴对称构图形式被打破,S形线条使用愈加频繁,在形态上表现为一枝独秀、叶蔓缠绕、自然下垂之式。足踏花台式的鸟衔花纹样摆脱了器物装饰对称性的特征,逐渐呈现绘画写生自然性,这种变化与唐代纺织科技的进步有着密切联系。如图7(f)菱格纹绮地刺绣鸟衔花枝中,整个画面中仅有一鸟衔一花,但在对其进行刺绣表现的时候,形象写实具体,构图有主有次,并有明确的方向感。唐代以写生花鸟为题材的刺绣图案已运用平针绣中的戗针、散套针、盘金绣、齐针、滚针、接针等[20]。如唐代张彦远《历代名画记》所载:“夫工欲善其事,必先利其器。齐纨吴练,冰素雾绡,精润密致,机杼之妙也。”由此可见,运针自由、针法繁多的刺绣技术便为唐代本土写生鸟衔花绣画的流行提供了工艺基础。在布面上织出、染出或绣出和用笔绘画虽然是不同的制作方式,也体现出不同的质感,但在构图等视觉因素上也有类似的追求[21]。晚唐时期人们在构图上追求简洁,留白之处给予观者进一步遐想的空间,使得装饰图案逐渐向花鸟科画的方向发展,足踏花台式鸟衔花纹样区别于前期外域程式呆板的格调,终具本土自然写生的情趣。

图7 唐代足踏花台式鸟衔花纹样的形式演变Fig.7 Form evolution of birds-hooking-flowers patterns standing on the platform in the Tang Dynasty

4 结 语

在丝绸之路的影响下,西方含绶鸟纹样以纺织品为主要载体向中原传播,织物中的含绶鸟题材、纬线显花技术直接影响了唐代纺织品鸟衔花纹样的形式。根据研究得出结论,唐代纺织品中鸟衔花纹样在演变的进程中经历了吸收模仿、转化创新、本土定型三个阶段:1)含绶鸟纹样向鸟衔花纹样转变的过程,发展前期受到中西亚纹样的影响较多,处于模仿阶段,表现为联珠团窠内装饰有站于花台之上、造型呆板的程式化对鸟;2)盛唐至中唐时期,鸟衔花纹样中的题材多取自中国本土富有吉祥寓意的花枝与禽鸟,且在构图形式上逐渐突破前期的骨架束缚,多为展翅飞翔的动态;3)晚唐至五代,鸟衔花纹样本土化演变完成,鸟衔花纹样表现为单只展翅飞鸟与S形长茎折枝花组合。

根据归纳概括,唐代纺织品中鸟衔花纹样的演变过程可分为两个方向:1)团窠对鸟式,演变的过程保留了团窠骨架的外观,使用植物纹样代替联珠骨架。封闭窠环逐渐被打破,使用禽鸟或花卉构成非闭合式圆形轨迹,以示团窠之意。2)足踏花台式,演变具体表现在禽鸟日渐突破花台的束缚呈现自由翱翔的独鸟衔枝形式,在画面的元素构成中花卉枝叶的比例增加,体现了置物造景的效果。

在探究鸟衔花纹样演变的过程中发现其在唐代后期所呈现的一花一鸟之韵,与绘画中花鸟科的形成有一定的联系,而其中的关系仍然需要进一步探究。鸟衔花纹样虽只是偌大中国传统纹样体系中的极小分支,但通过研究能够以小见大,体现出中国纹样发展中兼收并蓄的特点及丝绸之路的开通对东西方装饰文化交融的重要影响。