传统民间改制型儿童斗篷的复原与设计研究

2024-03-07崔荣荣

吕 轩, 崔荣荣

(1.四川师范大学 服装与设计艺术学院,成都 610066; 2.浙江理工大学 服装学院,杭州 310018)

儿童斗篷是外出防风御寒、穿脱方便的披挂之服,但由于穿着对象是儿童,因此,在形制及设计特征上有其独特性。学界关于传统儿童服饰的研究,钟漫天[1]梳理了近代儿童服饰的民俗文化、礼仪、分类及工艺;李雁[2]梳理了从唐到明清不同朝代的儿童史,对其中儿童服饰的特征做了总结;王金华[3]、包铭新[4]主要依托童装服饰藏品,进行图像研究。专门针对传统儿童斗篷进行研究的文献甚少。晚清到中华人民共和国成立初期,由于经济及物资的紧缺,旧衣改制成为民间常用的生活方式之一。董倩[5]、耿春晓[6]以报刊为研究材料,讨论了中华人民共和国成立初期旧衣改制的开展、形成与实践过程中官方媒体的推动。改制的产生受社会变革和意识形态变迁的影响,改制后的斗篷作为工艺行为的产物,体现功能与生理、技艺与心理的联系[7]。但鲜有以设计学视域分析旧衣改制的结构、过程、技艺及制作者的思考。笔者在整理江南大学民间服饰传习馆馆藏的13件儿童斗篷时,发现2件来自山东和河南的民间儿童斗篷是由“马面裙”改制而来,这与钟漫天[1]提到的陕西一件用“红盖头”改制成斗篷的造物设计思想不谋而合。随后,笔者到山西进行民间服饰田野调查时,拍摄了51款儿童斗篷,其中有13款明确存在改制表征,3款疑似为改制。说明民间用拆旧改新制作儿童斗篷的方式比较普遍。故本文以江南大学民间服饰传习馆馆藏实物及田野调查收集的资料为研究对象,样本年代跨越晚清、民国及中华人民共和国成立初期,从“改”的角度,探讨传统民间改制型儿童斗篷的改制现象、改制过程及设计特征,以此充实传统民间儿童服饰的研究内容。同时,也为研究旧衣改制的学者提供研究案例和路径参考。

1 传统民间改制型儿童斗篷产生的原因分析

从清代开始已有“估衣行当”,专卖旧衣和旧改新的衣服。从事缝补衣服工作的贫苦妇女,被称为“缝穷婆”[8]。女红好的母亲也会亲手将旧衣改给孩子穿,如1911年《妇女时报》发表文章“旧衣再可染以他色或更改小儿衣服”;1932年《汉口中西报》提到“以前少时,父母会把阿大的旧衣服给阿二穿,把父亲的旧衣,改做童装”。穿旧衣、改旧衣的行为能够展开并延续,有几方面原因:一是贯穿百姓生活的惜物的传统实用主义价值观。1909年《河南白话科学报》刊登文章,教导民众惜物以养德;1914年《妇女时报》张鹓瑛呼吁:“爱惜物力夫,世界之物无论天然、人造皆致之不易,成之艰难,故吾求学明礼之女子,尤当爱惜物力,俾免縻费,须知物无贵贱皆有所用,不可任意毁弃而暴殄天物也。”二是物资拮据年代下,反对浪费是社会生产的主流倡导,旧衣改制是经济困难时期的不得已选择。1933年老舍在《估衣》中提到,在提倡抵制仇货、宣扬爱国主义时,普通穷苦百姓不得已依然购买便宜的东洋旧衣裳,“乡民推车的推车,持扁担的持扁担,专来运买这种‘估衣捆’。拿回家去,拆大改小,一束便能改造好几件衣服”。三是国家权力自上而下对旧衣改制的推动。《人民日报》在1957年就多次提倡节约布匹,围绕穿旧衣、改旧衣展开讨论,恪娱针对儿童服装提出“乳儿的衣服应尽量利用成人的旧衣改制”;同年,人民日报记者报导由全国手工业合作总社筹委会在北京召开的关于“生产中节约棉布方法”的会议,中国14个省市自治区的服装业代表,就裁剪技术的改进、碎料利用、翻旧改新展开交流。

因此,在“节俭尚物”理念的倡导之下,旧衣改制成为当时人民满足日常穿衣需求的重要方式。在服饰改制的类目中,由于儿童服饰更加适合“拆大改小”的特点,从而跃升为改制的主要对象。文博机构和民间收藏家多有收藏改制型儿童斗篷。儿童斗篷的历史发展虽不如成人斗篷脉络清晰,但在不同的时间节点上也有所佐证。距今3 800年的新疆罗布泊小河墓葬出土了包裹婴儿的毛织物斗篷;东汉出土的哺乳俑中婴儿披着的外衣与斗篷形制相似;清代开始,儿童斗篷的装饰趋向华丽,也开始有大量实物得以留存[1];近代至今,儿童斗篷作为童装服饰单品仍被使用。

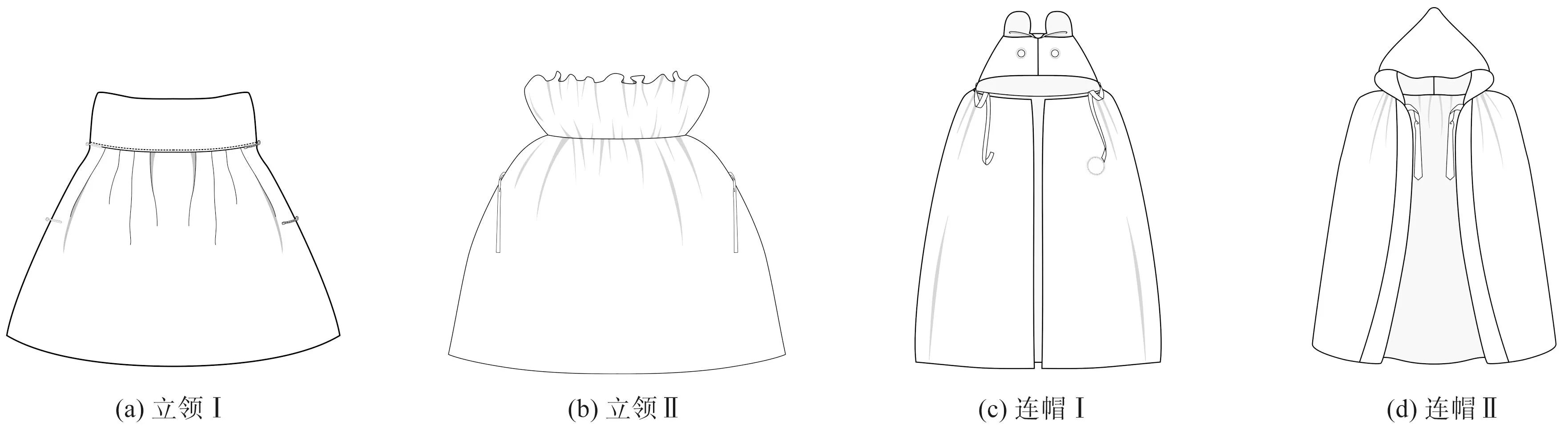

改制型斗篷虽然是“自下而上的设计”[9],但仍遵循了传统儿童斗篷的基本形制,其特征为对襟无袖,后背领围线部位打褶或抽褶,正面用1~3粒扣或者带子固定领口及门襟,平面状态下,廓形呈上窄下宽中间略微隆起的梯形,立体状态下呈“钟”的造型,内里絮薄棉或皮草。通过对现有儿童斗篷样本的数据整理,儿童斗篷有立领斗篷与连帽斗篷两种形制,立领斗篷以图1(a)领型最为常见,图1(b)领型因波浪褶呈现更立体的造型感。相较于图1(d)款的连帽样式,图1(c)款将儿童的虎头帽与斗篷相连,更具有儿童服饰属性。由于使用功能不同,儿童斗篷有区别于成人斗篷的特点:1)考虑到儿童头部保暖的重要功能,儿童斗篷几乎没有无领斗篷。2)由于成长发育原因,儿童肩部较窄,肩宽与领宽的差数没有成人的大,因此斗篷后领围的褶裥不如成人斗篷那么多。

图1 儿童斗篷的领型Fig.1 Collar of children’s cloaks

2 传统民间改制型儿童斗篷的判定与改制复原

2.1 传统民间儿童斗篷改制现象的判定

从研究样本中筛选出改制型儿童斗篷,主要有两个依据:1)从斗篷外观即可观察到改制痕迹,改制现象是显性的。这类斗篷一部分可以明确推断出由何物改制而来,如裙改制、女褂改制等;另一部分只能确认是改制,但材料外观已经看不出原物的造型,这类归纳为其他改制。2)从斗篷图案的题材寓意进行反推,改制现象是隐性的,判断为疑似改制,笔者认为这类改制有商榷的空间。

2.1.1 从斗篷外观状态判断改制

儿童斗篷结构简单,衣身部分多为一片完整面料制成,并在后领围处抽褶裥,使斗篷呈钟型,不需要额外的分割线即可使斗篷披挂在肩部。儿童斗篷的外观改制痕迹主要从三个角度判断:一是相对完整的斗篷图案能直观地看出改制原型。如表1中1#组图所示,斗篷的主体图案可以明确判断是由马面裙最具有装饰性的马面部分制成,次要图案由裙袂部分制成。二是斗篷图案是由多个图案重组而成。如表1中2#斗篷,将两个相同的图案拆分后,重组成两个新的图案,并分别用在领和衣身两个部位。三是斗篷上不同材质的绣线或布料。民间制作者因材料不够,只能特意选用颜色和质感都极为接近的材料进行拼凑。如表1中3#斗篷的领子,面料是两块绣花面料拼缝而成,里料则用到更多布块。而且领面中间的图案是两个绣花对称组合起来的,与两边图案用的绣线不同,图案的风格一个精致细腻、一个粗狂质朴。笔者推测,图案并非同一人所绣。后两个角度只能明确斗篷为改制而成,但材料经裁剪已看不出旧物为何,很难确定改制的来源。

2.1.2 从斗篷图案题材判断改制

女红,物品虽小,却联系着复杂的心态、观念、意识或情感[10],母亲或长辈在细心制作儿童斗篷时一针一线都有特殊寓意和表达。“某种形象、某种特定组合表达什么,用在什么地方,都有约定俗成的含义,这就是范式”,这种范式使刺绣的题材和内容在文化史的纵向发展上呈现稳定性[11]。基于这个思路,在整理儿童斗篷上的刺绣图案时发现,除了常用的祈福、辟邪、护佑孩子健康的题材外,还有表1中4#组图歌颂爱情和婚姻的题材。邝杨华[12]在研究丝绸艺术与民间刺绣时描述,山西有用婚礼用品“苫盆巾”改成儿童肚兜的习俗;前文也提到,用结婚时的“红盖头”改制成儿童斗篷,改制的衣物皆来源于结婚用品。另外,母亲出嫁时使用的嫁衣或纺织用品,兼具寓意好与材料新的特性,极为适合拿来改制成儿童衣物。故笔者推断,以爱情、婚姻为刺绣题材的红色儿童斗篷,疑似是用婚庆用品改制而成。

表1 民间儿童斗篷的改制判断Tab.1 Judgment on the repurposing of folk children’s cloaks

2.2 传统民间儿童斗篷的改制复原

斗篷的结构主要是衣身与衣领或衣帽两个部分,廓形呈现上窄下宽的梯形,工艺难度不高。将成人的旧物拆大改小,制作成儿童斗篷,选择完整、面积大、方正的材料为宜。在改制型儿童斗篷样本中,能明确的改制旧衣以马面裙居多,改制方式也更灵活多样。此外,个别改制型儿童斗篷既缺少原旧衣的准确信息,又无法从外观的工艺痕迹判断旧衣来源,这类样本则需根据儿童斗篷实物的细节去反推,梳理出最为合理的旧衣原型的猜测。旧衣改制重在“改”,在满足儿童斗篷基本的实用性外,“改的巧”最能体现民间智慧。笔者主要以马面裙、女褂为旧衣原型,推演从成人衣物到儿童斗篷的改制过程。

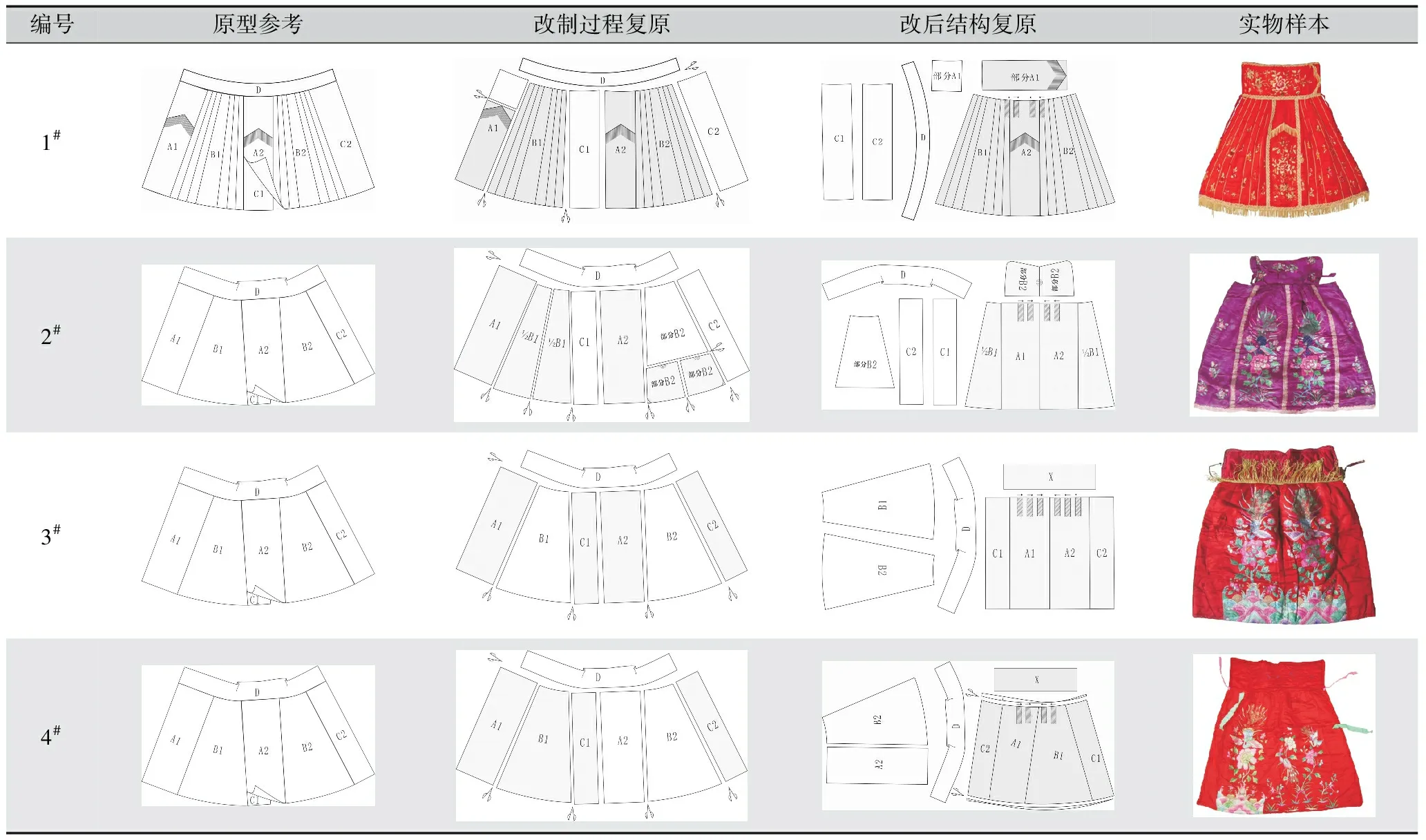

2.2.1 马面裙改制成儿童斗篷的过程复原

改制型儿童斗篷的主体由马面裙的前后马面、裙两袂、马面的内侧裙幅及裙腰头7个部分进行不同方式的取舍与重组。表2中,字母A1、A2、B1、B2、C1、C2、D依次代表马面裙的不同部分,X代表额外材料,灰色表示改制过程中对原物的保留部分,白色为未保留部分。通过复原样本的改制过程可以看出,制作者在将马面裙改为斗篷时,会保留刺绣最多的前后马面和裙两袂,在此基础上,变换不同的组合方式与工艺手段。究其原因,一方面是与制作者个人的改制想法和审美喜好紧密相关。如表2中1#斗篷将前、后马面垂直组合,分别用在斗篷的后背中心与领部位置,裙袂用于后背两侧,并保留马面裙上的流苏与蕾丝以装饰斗篷的缘边。穿着时,后背中心及领部呈现T字形的视觉效果。而表2中2#斗篷则将前、后马面合并作为斗篷的后背主体。一侧的裙袂一分为二,用在斗篷的两侧。而另一侧的裙袂分成三个部分,B2下端三分之一部分被拆解为两块小的扇形,调转方向缝合后,既以对称的方式重组了图案,又自然地形成两端高中间低的元宝领。穿着时,领部弱化,视觉焦点则是背部。两者相比,1#斗篷的构图明显讲究,而2#斗篷的改造更为巧妙,既节省了更多材料,领型的款式也体现出制作者本身的审美倾向。另一方面,则与原材料可选的范围有限相关。如表2中3#斗篷样本的领子面料,与衣身并非相同材料,而是颜色极为相近的其他面料。衣身只用了马面及内侧裙幅部分,未用到马面裙的两侧裙袂。而表2中4#斗篷是以一片马面和一片裙袂作为衣身的主要材料,两侧拼的是马面的内侧裙幅。领子的面料更薄,与衣身同色不同质。组合而成的刺绣图案,视觉上既不对称,也缺少均衡的美感。笔者推断,马面裙的材料并不完整,或是部分有损坏而无法利用,制作者仅能以有限的材料,将旧物最精华的绣花部分展现出来。从以上样本可以看出,马面裙的绣花精致,裙身面积大,马面、裙袂、内侧裙幅的版型以长方形和扇形为主,组合方式灵活,极为适合改制成儿童斗篷。

表2 马面裙改制成儿童斗篷的过程复原演示Tab.2 Restoration demonstration of the process of repurposing horse-face skirts into children’s cloaks

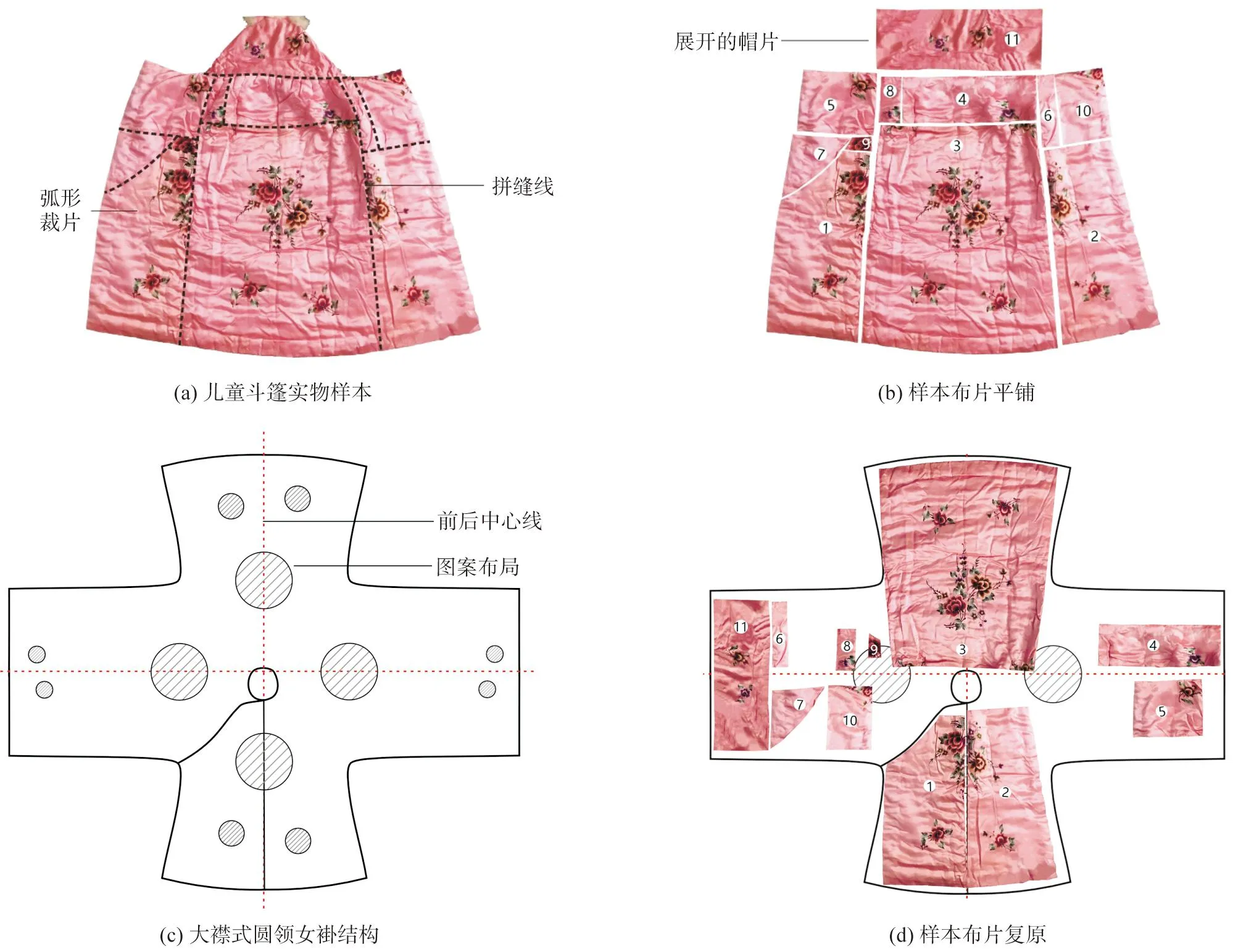

2.2.2 女褂改制成儿童斗篷的过程复原

图2(a)儿童斗篷布片数量多达11片,其中9块布片带刺绣,2块为纯色布片。布片面积悬殊较大,有明显因布片尺寸不够拼凑的痕迹。笔者推断,该样本是使用旧衣改制而来的可能性较大。基于样本的颜色、工艺及不同布片上刺绣图案的比对,分析如下:一是斗篷为粉色,说明布料原为女性使用。二是斗篷左侧的弧形布片①较为特别。从斗篷整体裁片来看,制作者运用更多的是方正的布片,而衣片是弧形的原因,与材料原本的形状有关。该弧形布片与女褂的右衽大襟形状相似。三是①、②裁片结合起来,其绣花与③完全一致,而女褂前、后片衣身上的图案通常也相同。由此判断,左侧的①与右侧的②组合起来极有可能正是开了中缝的女褂大襟前片,而“③”是女褂的后片。基于以上原因,笔者推测该件改制型儿童斗篷的原旧衣可能是大襟式圆领女褂。故尝试复原斗篷的改制过程,来评估推测的合理性。首先,在图2(a)样本中,以黑色虚线绘出斗篷的缝合线。其次,沿缝合线将斗篷拆开,将布片如图2(b)平铺展开,并依次对布片编号。再次,以大襟式圆领女褂图2(c)为原型,参照儿童斗篷上的图案尺寸,在女褂上标示出图案的布局。最后,模拟将拆开的11片斗篷布片还原到女褂上。从图2(d)样本布片复原可以看出:斗篷有四块较大的布片,分别是①、②、③和;按照前文分析,③还原到女褂的后片,斗篷两侧的①和②还原到带有中缝的女褂前片,①的形状吻合女褂的右衽大襟;是斗篷的帽子部分,两朵绣花的间距相对较窄,依照女褂料中,花形在衣身上的间距宽、衣袖上的间距窄的特性,将放在女褂直袖袖口位置较为合理;④、⑤拼接起来,按照镜像排列在另一侧直袖的袖口;剩下的⑥~⑩号布片排列在空间相对充足的右侧袖片上。通过以上复原过程,印证了该件儿童斗篷由女褂改制而来的判断是合理的。与用马面裙改制斗篷相比,女褂改成斗篷,更能体现制作者改制时的巧妙与智慧。如此之多的布片,可能是原物本身不完整或者原物的某些位置有损坏不能使用,需要大小布片的拼凑才能满足斗篷衣身的尺寸。改制过程中尽可能多地保留了带有绣花的布片,也增加了女褂拆解、布片选择及重组的难度。从斗篷实物效果来看,用心之处在于保证节约、惜物的同时,图案的组合也关照到形式美的对称与均衡。

图2 女褂改制儿童斗篷过程复原演示Fig.2 Restoration demonstration of the process of repurposing women’s coats into children’s cloaks

在改制型儿童斗篷样本里,有少部分儿童斗篷疑似为改制。如图案题材是“囍”或“鸳鸯”的红色斗篷,其原物可能是用于婚礼及表达爱情的婚庆及家纺用品,以及因为衣片尺寸不够,用同色面料或者绣花材料补凑的儿童斗篷。笔者以民间生活的常理,从外观或者图案题材推测,布料的第一次使用可能不是制作儿童斗篷,而是他物。对这类儿童斗篷的原衣旧物进行溯源,还需要更为细致的田野调查,从传承有序、明晰制作背景的服饰品中,方可获得更多信息。

3 传统民间改制型儿童斗篷的设计特征

改制是造物的一种行为,改制用的旧物无论是马面裙、女褂,抑或其他绣品,在解决功能问题的基础上,一针一线的设计活动都倾注了人的情感与精神[10]。民间儿童斗篷的改制现象适合作为研究案例,从设计学角度,结合活动发生当时的社会结构、生产方式、文化模式[13],分析儿童斗篷改制过程中色彩、图案、装饰的设计特征。

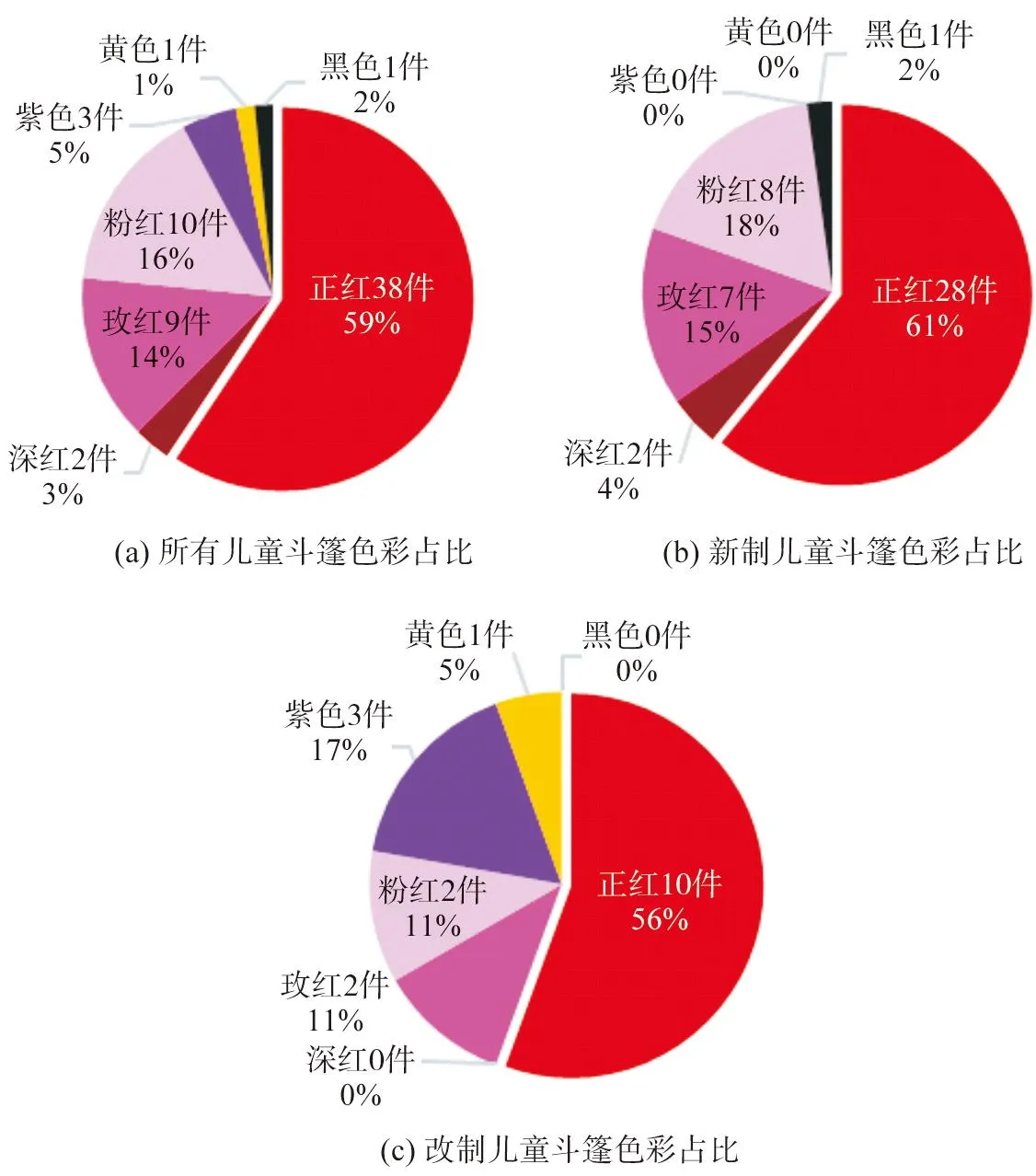

3.1 尚红习俗影响下的色彩选择及祝福

“色彩与自然、社会和人生诸方面的观念相关联,所体现的是一种吉祥审美观念”[14]。本文研究的64款儿童斗篷样本源自河南、山东和山西。这三省地处黄河中下游地区,地理位置紧邻,民间文化相近,在风俗习惯影响下,形成约定俗成的规范和色彩审美。图3针对样本做了三种类别的统计,分别是所有斗篷、新制斗篷、改制斗篷。可以直观看出,儿童斗篷都以红色系为主,其中以正红色占比最多。唯一的黑色斗篷,是因制作材料为黑色毛皮。中原地区汉民族对红色情有独钟,“尚红”心理传承着喜庆与吉祥的文化内涵,象征着幸福与美满,民间婚礼上的满堂红色就是典型例证;同时又是生命印记的象征,可以满足驱邪和祈佑的民俗心理[15]。在明确改制的15件儿童斗篷里,正红色斗篷多是用母亲的嫁衣改制而来。究其原因,一方面,用结婚时穿戴的红色嫁衣进行改制,寓意吉利,蕴含母亲的美好祈愿。另一方面是嫁衣刺绣精致,穿着次数少,材料较新。旧衣改做斗篷的过程蕴含长辈对晚辈的祝福,将红色运用在儿童穿着的斗篷上,既富贵吉祥,又能驱邪避恶。其中,紫色与黄色较为特殊。这两种颜色只出现在改制的斗篷色彩图3(c)中,在新制的斗篷样本图3(b)中未曾使用。由此推断,制作儿童斗篷,首选红色系面料,而改制型儿童斗篷的色彩既是制作者的主观选择,又受限于现有的旧物颜色。

图3 民间儿童斗篷样本的颜色统计Fig.3 Colour statistics of a sample of folk children’s cloaks

3.2 使用方式影响下的图案重组及显露

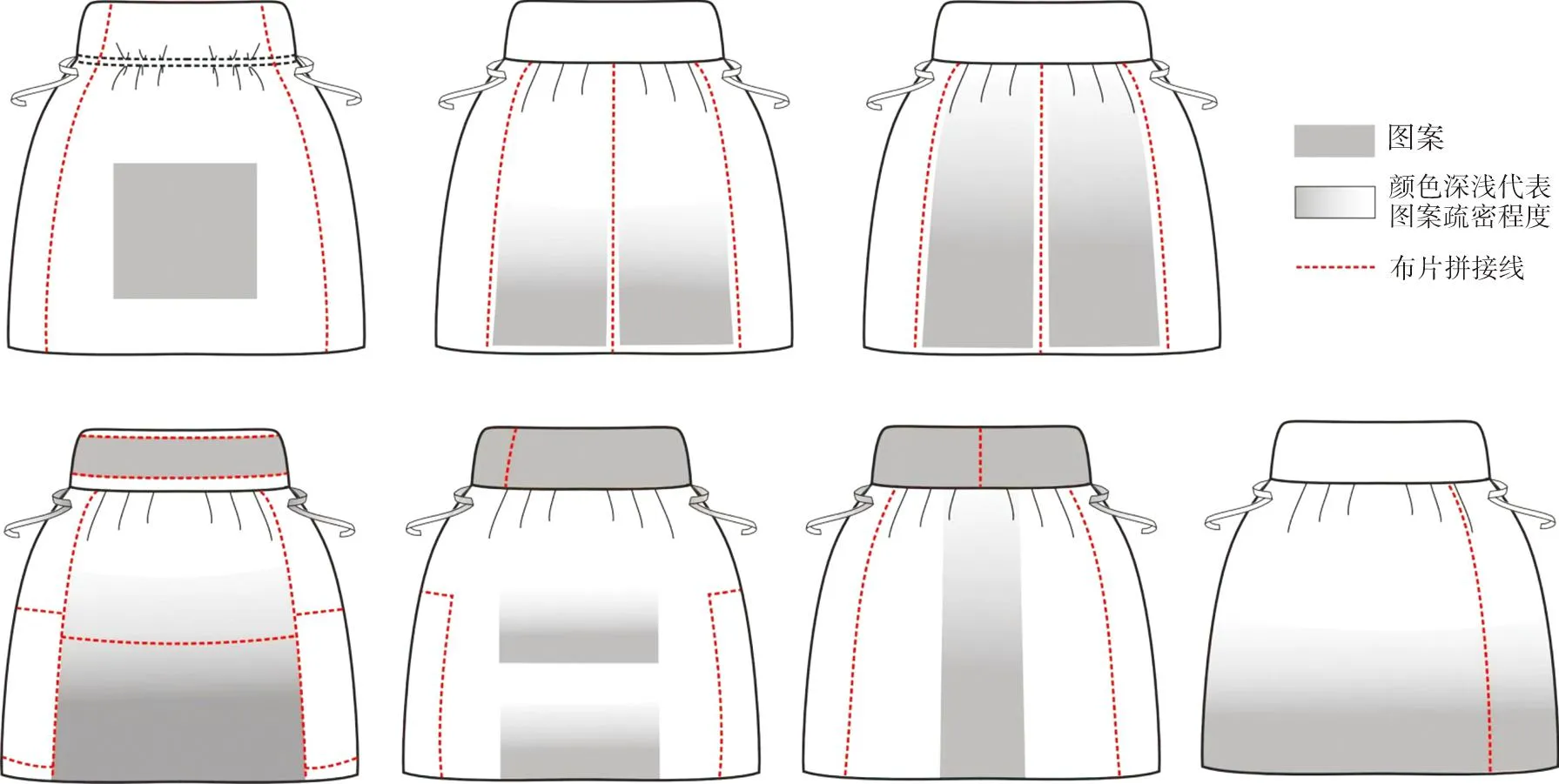

斗篷是儿童外出时用于保暖的衣物,以披挂的方式,用 1~2 条带子从后往前绕过肩部宽松的系结固定,门襟并不会完全合拢。由于儿童常被父母以面对面的方式竖直抱着,因此,门襟被隐藏于孩子与父母之间的空隙内,通常看不到。这种使用方式使儿童斗篷区别于成人斗篷,把装饰的重点用在能够显露给外人看的背部和领部,而成人斗篷则将装饰用于正面的门襟位置。图4中7款改制的儿童斗篷,是笔者以实物为原型绘制的图案布局。用灰色标示出图案的位置及大小,渐变效果则代表图案密度上的变化,以此来分析图案重组过程中制作者的设计思路。从图4第一排的3款斗篷可以看出,后背中心位置是斗篷的装饰重点,图案可以是单独纹样,也可以是两个图案对称拼合在一起,疏密变化体现出图案的形式美感。第二排的4款斗篷图案,除了布局在背部,还增加了领部,并以后背为中心朝两边均匀分布,门襟处几乎没有图案。分析得出,制作者将图案重组后,主要应用在儿童斗篷的背部,其次是领部,而门襟处只选择纯色的面料作为补充。这种以图案能够显露出来为目的的装饰应用,体现了制作者务实的造物行为;同时,图案上追求视觉上的统一和对称,也体现了传统图案审美对制作者设计行为的影响。

图4 儿童斗篷改制后的图案重组Fig.4 Pattern reorganization of repurposed children’s cloaks

3.3 民俗审美影响下的装饰细节及搭配

在斗篷主体完成的基础上,制作者会依据生活场景中约定俗成的审美需求,在领部、后背缝合线和下摆处增加装饰细节。本文整理了改制型儿童斗篷上的装饰,装饰方法归纳为三种:一是保留原物品的装饰,变换位置。表3中1#是典型的由精美婚服改制成儿童斗篷的案例,制作者巧妙地把其中一个马面,连同原有的蕾丝和流苏一并改成斗篷的领子。从浅灰色主体图案的位置与大小可以看出,斗篷的背面为视觉焦点,而斗篷的正面也因保留的流苏,显得格外灵动。二是在缝合线位置,增加辅料。如表3中2#的两款斗篷,花边与流苏既起到遮挡缝合线的作用,又可美化斗篷的整体效果,在视觉上形成线、面对比的形式美感。三是针对领部及缘边,增加工艺。由于儿童斗篷防风御寒要求较高,其衣领面积大,装饰空间较多。如表3中3#的两款斗篷,材料和工艺方式都简单易操作,制作形式在民间生活场景中容易普及。左边的斗篷,用普通的针、线在领子的缘边,依次进行手工穿缝、抽紧,形成波浪形的装饰边缘;右边的斗篷则是用机器绗缝出题材相同的图案,与衣身上的手工刺绣有所呼应。可以看出,制作者运用这些就地取材、灵活、节约、易操作的方式搭配刺绣图案,既让旧物改制成的斗篷焕然一新,又提升了整件斗篷的完整性及精致度。

表3 改制型儿童斗篷的装饰特征Tab.3 Decorative features of repurposed children’s cloaks

4 结 论

晚清到中华人民共和国成立初期,经济及物资紧缺的背景下,反对浪费及实用主义价值观是生产、生活的主流倡导,“旧衣改制”是国家和大众解决穿衣需求的共同选择。改制型儿童斗篷遵循斗篷的基本形制,结构简单,容易辨识旧衣物来源。基于现有样本,本文分析外观的改制痕迹及图案题材,并以马面裙、女褂改制成儿童斗篷的复原过程为实证,明确旧衣来源以马面裙居多,其次是其他裙式、袍服、衫和纺织用品。儿童斗篷的特殊改制方式,能以小见大,从设计学角度总结日常生活中的民间智慧。儿童斗篷的改制行为受到中原地区的社会习俗、使用方式及民间审美的影响,在色彩、图案、装饰的应用上,分别体现出祝福、彰显装饰、利于搭配的诉求,体现质朴、务实的设计态度。直到现代,民众仍有旧物改制的行为,但已从经济拮据下的节约需求转向了经济发展下对环保可持续性发展的需求,对改制型儿童斗篷现象及行为的研究、转化和利用,既能理解民间日常生活中自下而上的设计审美,又为拓展现代可持续性设计的边界带来新的启示。