纳布啡预防学龄前儿童全麻斜视矫正术后负性行为的效果观察

2024-03-07闫龙剑谢文静李北平

闫龙剑,孔 明,谢文静,李北平

0 引言

学龄前儿童认知能力低下,对情感的调节能力差,围术期的各种因素(手术、麻醉、护理等)会导致学龄前儿童在生理和心理上产生强烈的应激反应,这些应激因素的相互作用可使患儿产生术后行为学方面的改变,且这些改变多数情况下是负性的,包括苏醒期躁动(Emergence agitation,EA)和术后不良行为改变(Negative postoperative behavioral changes,NPOBCs),这些负性行为改变可能会对患儿造成近期或远期的不良影响,使得患儿出院后出现广泛性焦虑、攻击行为、冷漠退缩等情绪表现,不利于情感和认知发育,甚至可能造成患儿性格改变[1-2]。目前对于负性行为的预防和干预主要有药物和非药物2种手段,而药物干预手段在其中发挥重要作用[1]。纳布啡是一种新型的强效阿片受体激动-拮抗剂,其主要激动κ受体,对μ受体有部分拮抗作用,镇痛强度与吗啡相当,作用时间可达3~6 h[3]。已有前期研究发现,围术期应用纳布啡可降低儿童耳鼻喉科术后躁动发生率[4-5],但目前关于其对学龄前儿童术后躁动发生情况的研究较少,且大部分研究并未关注患儿术后长期的行为改变。本研究拟观察术中应用纳布啡对学龄前患儿斜视矫正术后躁动及术后负性行为改变的影响,以期为临床防治提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2022年1月至2023年4月徐州医科大学附属徐州市立医院收治的斜视患儿为研究对象。纳入标准:①择期全麻下行单眼斜视矫正术;②年龄3~6岁。排除标准:①近期家中有重大变故(例如父母离婚、家人离世、搬新家或者换新幼儿园等);②有手术史;③发育或者智力障碍;④近期有呼吸道感染,有过敏或者哮喘病史;⑤无先天性心脏病;⑥近6个月未参加其他临床研究。本研究经徐州医科大学附属徐州市立医院伦理委员会批准(xyyll[2022]078号),患儿家属签署知情同意书。

1.2 分组与处理 共纳入160例患儿,采用随机数字表法将患儿分配至试验组和对照组,每组80例。患儿术前禁食6~8 h,禁饮2 h,所有患儿术前半小时口服咪达唑仑口服液0.5 mg/kg,待患儿安静后由护士抱入或平车推入手术室,常规监测脉搏血氧饱和度、心电图、无创血压,辅助护士开通静脉通路。麻醉诱导:静脉注射丙泊酚2~2.5 mg/kg、舒芬太尼0.2~0.4 μg/kg、罗库溴铵0.3 mg/kg,面罩通气2 min后置入相应型号喉罩,麻醉维持采用丙泊酚4~8 mg/(kg·h),瑞芬太尼0.1~0.3 μg/(kg·min)静脉泵注。术中呼吸参数设置:潮气量8 ml/kg,调节呼吸频率维持呼气末二氧化碳35~45 mmHg,吸呼比1∶1.5,吸入氧浓度60%。试验组患儿于手术开始前静脉给予0.2 mg/kg纳布啡,对照组给予相同容量的生理盐水。术毕停止麻醉药物输注,给予舒更葡糖纳拮抗罗库溴铵的残余作用,待患儿清醒后拔除喉罩,将患儿送入麻醉恢复室继续监护,待患儿生命体征稳定,Steward评分>4分时送回病房。

1.3 观察指标 ①患儿焦虑评分:于进入手术室时及在麻醉恢复室内采用改良耶鲁焦虑量表(m-yale preoperative anxiety scale,mYPAS)对患儿进行焦虑评分。该量表可用于描述学龄前患儿围术期的焦虑状态,包括以下5个部分:活动度、情绪表达、明显的警觉、对父母的依赖和发声,总分为23~100分,分数越高表明患儿的焦虑水平越高。②患儿术后躁动情况:在麻醉恢复室内采用目前最权威的儿童麻醉苏醒期躁动/谵妄评估量表(PAED)对患儿躁动情况进行评估,每5分钟评估1次。PAED评分量表通过看护者对患儿眼神、行为、警觉、动作、能否安慰等5个方面进行全面评估,每项4分,总分20分,通常将PAED>12分定义为术后躁动。③术后行为改变情况:术后1、7、14、30 d随访患儿父母或监护人(出院后采用电话随访),采用术后行为量表(Post hospitalization behavior questionnaire,PHBQ)进行评定,记录患儿术后行为学改变情况。该量表共分6个部分,术后对每部分进行打分:0分表示与手术前相比没有变化,-1分表示与手术前相比轻度减轻,-2分表示与手术前相比明显减轻,1分表示与手术前相比轻度加重,2分表示与手术前相比明显加重[2]。国内研究常采用总得分大于0分为发生术后行为改变[1,6]。④麻醉恢复室内术后疼痛程度采用FLACC评分进行评估,总分10分。FLACC评分分级:0分为无痛,患儿舒适;1~3分为患儿存在轻度疼痛;4~6分为患儿有中度疼痛;7~10分为患儿有重度疼痛。⑤记录患儿一般资料、苏醒时间(停药至呼唤有反应时间)、麻醉时间、手术时间、麻醉恢复室停留时间。⑥记录不良事件:麻醉恢复室内低氧血症(SpO2<92%)、喉痉挛、恶心呕吐、皮肤瘙痒、抓挠术眼等的发生情况。

2 结果

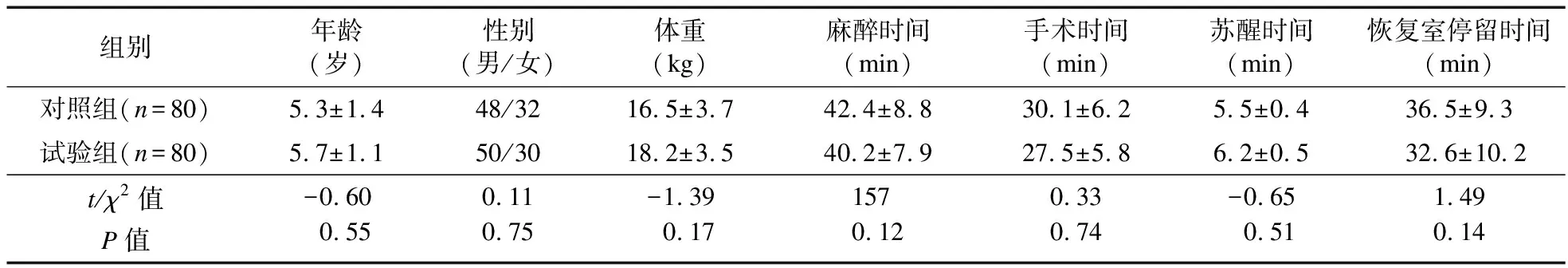

2.1 两组患儿一般资料比较 两组患儿年龄、性别、体重、麻醉时间、手术时间、苏醒时间及恢复室停留时间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患儿一般资料比较

2.2 两组患儿mYPAS评分、FLACC评分和苏醒期躁动发生情况比较 试验组患儿恢复室内mYPAS评分、FLACC评分及苏醒期躁动发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿mYPAS评分、FLACC评分和苏醒期躁动发生情况

2.3 两组患儿术后NPOBCs发生率比较 试验组患儿术后1 d的NPOBCs发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组术后7 d、14 d和30 d的 NPOBCs发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患儿术后不良行为改变(NPOBCs)发生率比较[例(%)]

2.4 两组患儿术后分类行为改变发生情况 试验组患儿术后1 d分离焦虑及睡眠焦虑发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组术后7 d、14 d和30 d 分离焦虑和睡眠焦虑的发生率差异无统计学意义(P>0.05),两组术后各时间点整体焦虑、饮食障碍、攻击性及冷漠退缩的发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患儿分类行为改变发生情况(例)

2.5 两组患儿不良事件发生情况 试验组患儿术后抓挠术眼的发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组术后低氧血症(SpO2<92%)、喉痉挛、恶心呕吐及皮肤瘙痒的发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 两组患儿不良事件发生情况[例(%)]

3 讨论

研究表明,全麻患儿术后EA的发生率为10%~80%,远远高于成人(5%)[6],主要表现为哭闹、肢体乱动难以安抚、语无伦次、定向力障碍等,虽然多数可在术后短期内恢复,但由于学龄前患儿自身行为能力低下,患儿发生躁动期间如果护理不当,可能导致患儿自我伤害,尤其在眼科手术后,患儿不自主用手抓挠眼部,可能造成伤口出血、感染等并发症,同时还会延长苏醒室停留时间,导致患儿家长的焦虑和不满。NPOBCs主要表现为术后或者出院后广泛的焦虑、夜间噩梦、易怒、遗尿、饮食睡眠障碍、无故发脾气等[1]。有证据表明,全身麻醉后有80.4%的患儿在术后第1天出现NPOBCs,54%的患儿持续至术后2周,甚至有7.3%的患儿术后1年仍然存在NPOBCs[1,7]。虽然目前关于儿童术后负性行为改变的确切机制尚不明确,但根据已有研究发现,其与患儿年龄,尤其是学龄前儿童、围术期焦虑、疼痛、患儿性格特征、麻醉方式、手术类型等因素有关[6,8]。

围术期焦虑、术后EA、NPOBCs三者密切联系,且EA和NPOBCs具有相似的危险因素[9]。研究发现,术后发生EA的患儿出现NPOBCs的风险是未发生EA患儿的1.43倍[10],焦虑水平高的患儿术后更容易发生EA和NPOBCs。大约有50%接受麻醉手术的患儿存在焦虑,疼痛及对手术的恐惧是增加儿科患者焦虑程度的重要因素[11]。目前主要采用术前应用镇静药物来缓解患儿紧张焦虑情绪,本研究结合既往实践经验,术前所有患儿均口服咪达唑仑口服液,该溶液为葡萄糖和咪达唑仑的混合液,带有明显甜味,易于被患儿接受。在本研究中患儿入室时的焦虑评分较低,表明患儿处于轻度镇静状态,焦虑状态得到了有效缓解,这也有利于降低术后EA和NPOBCs的发生风险。

眼科手术后EA风险较其他手术类型高[12],同时研究发现,疼痛是EA发生的独立危险因素,术后疼痛每增加1分,EA的发生风险就增加1.3倍[13],本研究虽在术前口服咪达唑仑有效缓解了患儿的紧张焦虑情绪,但由于其没有镇痛作用,不能有效控制术后疼痛,因此对于术后EA和NPOBCs的预防作用有限[14]。纳布啡能激动κ受体产生较强的镇痛作用,能有效减轻患儿术后眼部疼痛,本研究观察到试验组患儿FLACC疼痛评分明显低于对照组,且平均分低于3分,患儿处于轻度疼痛状态,疼痛得到了有效控制,同时纳布啡激动κ受体也能够产生中等程度的镇静作用,对于缓解患儿恢复室内焦虑、恐惧状态有明显帮助,这些都有助于预防EA及NPOBCs的发生[15]。本研究观察到眼科斜视手术患儿术后EA的发生率可达54%,通过纳布啡的药物干预,可明显降低至17%。PHBQ量表是目前评定儿童术后行为学改变的标准方法,有较高的信度和效度[16]。本研究结果显示,术后第1天试验组不良行为改变的发生率为15%,远低于目前文献报道的50%~80%[7,17]。在术后分类行为改变方面,试验组患儿术后第1天的分离焦虑和睡眠焦虑发生率明显低于对照组,提示纳布啡对于术后分离焦虑和睡眠焦虑均具有预防作用,可能是由于纳布啡具有的镇痛镇静作用有效缓解了患儿术后疼痛及焦虑情绪,降低了患儿的心理应激反应。但两组间术后7~30 d的NPOBCs发生率及分类行为改变没有明显差异,表明纳布啡虽对NPOBCs有预防作用,但作用时间有限。

本研究结合既往研究[18-20]选择静脉给予0.2 mg/kg纳布啡,结果显示,其对斜视手术患儿苏醒时间无明显影响,同时在麻醉恢复室内未出现严重呼吸抑制等不良事件,低氧血症的发生率与对照组相似。推测可能是因为纳布啡静脉注射后2~3 min起效,大约10 min可达最大效应,而斜视手术的平均持续时间约为30 min,本研究选择在手术开始前静脉给予纳布啡,不会导致患儿苏醒延迟。同时,纳布啡对μ受体有部分拮抗作用,副作用较纯μ受体激动剂轻,且具有封顶效应,随着用药剂量的增加,呼吸抑制等不良反应并未明显增加[15,21]。

综上所述,对于全麻行眼科斜视矫正手术的学龄前患儿,术前静脉给予纳布啡0.2 mg/kg可预防患儿苏醒期躁动,降低患儿术后第1天不良行为改变的发生率。