基于位置服务数据的社区生活圈测度方法及影响因素分析

2024-03-04马东波贾姗姗

杨 辰, 辛 蕾, 马东波, 贾姗姗, 陈 晨

(1. 同济大学 建筑与城市规划学院,上海 200092;2. 上海同济城市规划设计研究院有限公司,上海 200092;3. 西北农林科技大学风景园林艺术学院,陕西 咸阳 712100;4. 上海社会科学院,上海 200020)

社区是居民日常活动的空间载体,也是国家治理和地方自治的实践场所。20世纪90年代以后,随着计划经济向市场经济、单位制向社区制转型,城乡社会的流动性和多元化程度不断加强,以“居住区、居住小区”为边界、以“千人指标” 为公共资源配置原则的规划方法逐渐受到挑战。源于日本的“社区生活圈”概念近年来受到中国学术界和规划实践领域的广泛关注——自上海城市总体规划(2017—2035)提出“15 min社区生活圈”以来,北京、广州、杭州、成都、武汉、长沙、济南、厦门、海口等城市也陆续启动了本地的社区生活圈规划。2018 年12 月,新版《城市居住区规划设计标准(GB50180—2018)》正式生效,标志着我国的社区规划开始由居住区模式转变为生活圈模式。

然而,当前大部分城市的社区生活圈研究和建设重点仍然是“在步行范围内,完善社区居民的公共服务设施配套”[1],对于社区生活圈理论的关键问题——生活圈的边界划分及其影响因素缺乏深入研究。现有的社区生活圈边界划分方法主要有以下三种:行政或控规单元边界、依据设施服务半径及可达性、居民的活动行为。

规划管理者认为,当前我国的社区建设仍处于培育阶段,政府自上而下的引导应发挥主要作用,社区生活圈的划定也应采用街道辖区等行政边界为宜[2]。这一看法也得到了学者的呼应,比如袁家冬等[3]认为,社区生活圈是一种功能性的城市地域系统,以最小区划单位(街道)为界统计上更为方便;柴彦威[4]则指出了另一种行政单元的变体——中国的单位大院,实际上也是一种典型的社区生活圈,“其工作单位和附属的居住、生活福利设施空间就是基础生活圈的边界”。虽然从建设和管理的角度,把行政辖区或控规单元作为社区生活圈边界有一定的合理性,但这个边界与居民实际日常活动范围之间的误差相当大[5-6],这种误差会在公服设施配套和社区治理方面造成严重的错配[7]。

利用“服务半径”“可达性”的概念来划定社区生活圈边界是城市规划常用的手段。除了围绕公服设施划定300 m或500 m服务半径的方法,规划师也尝试从居民的角度,利用地理信息系统(geographic information system,GIS)的等时出行对居民活动的可达范围进行测度[8];以及利用GIS 路径分析工具,将小区外800 m路网距离(而不是欧式距离)范围作为社区生活圈边界,并对其中的公服设施数量和种类进行评价[9]。近年来由于多源数据的开放,规划师们又开始构建基于兴趣点(point of interest,POI)数据的生活圈服务半径,如采用“小区到各类设施最近距离的最大值”作为社区生活圈的服务半径[10]。

基于居民行为的社区生活圈边界划定更加受到学者的关注,因为从科学的角度,这是唯一真正接近生活圈本意的方法。这类研究大多依赖对特定社区居民出行的全球定位系统(global positioning system,GPS)调查,例如采用标准置信椭圆方法计算GPS 数据边界,得出居民日常活动空间范围[11];结合GPS 数据与活动日志数据,采用alpha-shape 方法测度社区生活圈边界[5];采用最小凸多边形(convex Hull)方法发现社区居民日常活跃多集中在距离居住地400 m 半径的扇形空间[12];采用结晶生长模型与核密度分析相结合,深入刻画居民15 min生活圈及其内部结构[13]。还有学者关注特殊群体的社区生活圈边界,如基于GPS 数据测算儿童在社区周边的活动范围[14];利用GPS 数据结合问卷调查,对老年人的社区生活圈进行空间识别,发现生活圈边界具有不规则甚至飞地特征[6]。这些研究虽然对居民活动的真实轨迹进行了大量分析,也关注到了居民个体差异(比如老年人、儿童),但存在三个明显不足:①GPS 调研成本高,样本有限,难以描述社区大多数居民的活动规律,更缺乏对全市不同类型社区生活圈的全貌认识;②GPS 轨迹已经显示居民的日常活动不受街道边界限制,但大多数调研仍预先设定了一个研究单元(一般以“街道辖区”为界),通过观察本单元居民的活动轨迹来划定生活圈。实际上,不同精度的分析单元(街道、居委会、小区、单元楼)对生活圈边界划分有很大影响[15];③行为研究过于关注“行为”,对居民日常生活使用的、构成社区生活圈的大量地点之间的联系未给予充分重视,这限制了对社区生活圈概念的深入理解。

实际上,社区边界划分是自20 世纪70 年代始,城市地理学和城市社会学共同关注的重要议题,前者称之为“社区发现”(community detection),后者称之为“邻里识别”(neighborhood recognition)。两者的研究目的非常接近:就是要在区域中找出那些“在功能或联系方面更为紧密”的次级地区[16]。在具体方法上,地理学关注社区内部的功能联系,多采用因子分析和聚类分析识别出具有共性的社区[17];而社会学则更为关注社区内部基于地点间的社会互动,认为“内部互动强于外部互动的区域”即可定义为社区——这种互动可以是通勤交通[18],可以是电话通讯[19],可以是人口流动[20],甚至可以是报纸订阅信息[21]。近年来由于手机、社交媒体等带有地理信息的大数据出现,基于地点互动的“邻里识别”方法得到了快速发展,其中尤以社会网络分析(social network analysis)中的复杂网络算法发展最快,为大范围的邻里识别提供了可能,也为社区生活圈的边界划分提供了有力的分析工具。

本文以成都市中心城区(549 km2)为例,通过大样本的手机位置服务数据(location based services,LBS),尝试采用复杂网络分析技术对社区生活圈进行测度,并探讨区位、路网密度和POI密度等空间要素对社区生活圈规模的影响。

1 案例、数据和方法

1.1 案例选择

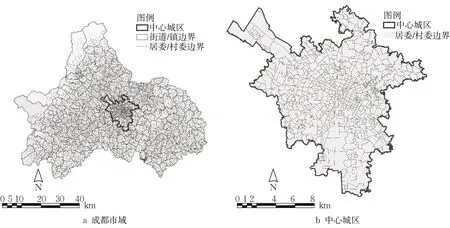

选择成都作为研究对象出于三个考虑:首先、作为中国的超大城市,成都市域面积大(14 335 km2)人口多(约1 400万)、城乡社区类型多样(成都下辖22个区/县,374个街道/镇,4 357个居委/村委,各区(县)和街道(镇)在经济发展和城市化水平方面差异明显,不同社区在资源禀赋、城市化水平、产业结构、空间特色、文化认同、生活方式等方面呈现出极大的丰富性),社区生活圈的规划难度很大,本研究以成都中心城区为对象(含锦江区、青羊区、成华区、金牛区、武侯区、高新区行政范围,下辖81个街道办和556个居委单元,总面积549 km2);其次,近年来成都在社区规划与治理方面十分活跃,编制并实施了包括《成都市中心城十五分钟基本公共服务圈规划(2014—2020)》[22]、《成都市城乡社区发展规划 (2018—2035)》[23]在内的多种类型的社区规划,成都经验对全国其他城市具有重要的借鉴;最后,成都市民文化丰富,社区生活有特色,生活圈研究有一定的代表性。

1.2 数据来源

本研究收集了成都市社区层面的三类数据:居民日常活动、公共服务设施POI、经济和社会发展水平。居民日常活动数据是由某数据服务商提供的成都市2017年5月13—20日为期一周的手机LBS数据(已脱敏并清洗),是手机用户通过使用各类与地理位置相关的APP而主动定位的数据,具有精度高,不受信号基站密度影响的优点。公共服务设施数据是2017年底通过高德POI抓取的7大类和26小类公服设施信息(包含商业、教育、医疗、休闲、文体、交通、养老,共119 723有效信息),以及按照2017年《成都市中心城区十五分钟基本公共服务圈规划》在建的184处社区综合体信息等。社区经济和社会发展水平数据包括2017年底全市街道(镇)与居委(村)的行政边界、常住人口、路网边界、网格化管理单元数等信息。课题组借助2017—2019年间的多次实地调研已获得了上述数据,初步建成了GIS数据库(图1)。

图1 成都市域和中心城区行政划分图(自绘)Fig. 1 Administrative division map of Chengdu and its central urban area

1.3 分析方法

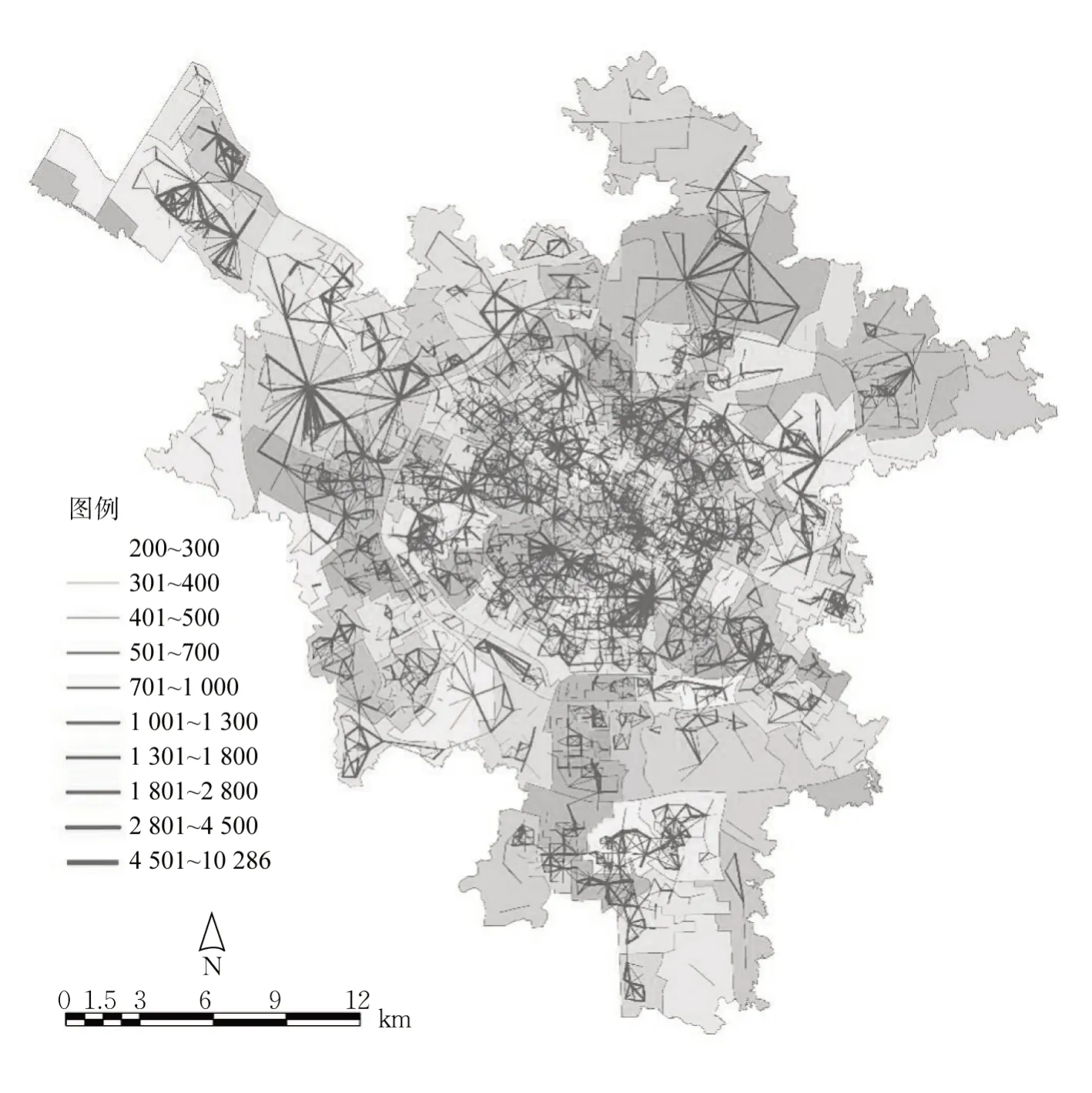

社区生活圈测度与特征识别是本课题的基础和重点。从居民个体视角看,社区生活圈可以理解为“以家为中心,日常活动所及的空间范围”。但个体数量众多,日常活动的边界也是动态变化的。一座城市到底有多少社区生活圈以及如何划定边界(而不是街道行政边界或控规单元),目前在技术上仍有难度[24]——这对于社区生活圈规划和公服设施配置来说又是必须要解决的问题。其实,从生成机制看,生活圈也可以理解为“一定范围的空间,由于居民日常性的‘使用’而产生了某种内在联系”,是居民“用脚投票”而不是行政区划或技术分区的结果。将全市居民(本文为手机用户)的日常活动轨迹进行叠加,就能得到一张联系着城市各类场所的巨大网络,其中必然有一些节点由于居民的频繁使用而产生了更为紧密的联系,从而形成集合(网络分析中称之为“簇”或“社区”)。借助复杂网络的计算方法,可以根据联系的强弱把整个城市划分为若干不同规模的社区生活圈(图2),图中连线的粗细代表联系强度,不同色块代表发现社区生活圈的边界。在这些生活圈中,“节点”是居民自住地以及周边的商店、菜场、餐厅、学校、医院、运动场馆、公交车站等设施,“联系”则是居民在不同节点之间的活动轨迹,可以通过手机LBS、出租车、甚至是微博签到等带有位置信息的动态数据获取。复杂网络的视角能让我们更加接近社区生活圈的本质——即把居民的日常活动作为测量不同地点之间联系强度的一种方法,这就是复杂网络方法测度社区生活圈的基本原理。这种地点之间的“内在联系”是由大量的居民活动和城市功能交互过程中形成的相对稳定的关系。也可以说,社区生活圈是城市空间结构的一种基本体现。

图2 基于手机LBS数据(2017.05.17)和路网单元(d=0.5km),采用Infomap算法生成的135个社区生活圈(自绘)Fig. 2 135 community living circles generated by Infomap algorithm based on mobile phone LBS data(2017.05.17) and road network unit(d=0.5 km)

基于如上理论,课题将对成都的社区生活圈进行测度。先整理成都中心城区道路中心线及居委会行政边界,以路网单元(LWDY,共计3 691个,平均规模0.15 km2)和居委单元(JWDY,共计556个,平均1 km2)分别作为分析单元;选取1个工作日(2017.5.17)的手机LBS轨迹数据(1 231 433位用户,7 785 826条记录)计入路网单元和居委单元;采用复杂网络分析中的Infomap算法计算联系强度,聚类生成社区生活圈。

在“邻里识别”方面,社会网络分析(social network analysis, SNA)已经发展出了许多算法,大体可以分为拓扑分析和流分析两大类。“拓扑分析”是把内部联系多于外部联系的点的集合划为一个社区,该方法不考虑节点权重和联系方向,即无权无向,如Q Modularity,Fast Greedy 等算法。而“流分析”则是基于网络节点之间存在的某种流动(物质、能量或信息),流动越强次数越多就越有可能划为一个社区,该方法考虑节点权重和联系方向,即有权有向,如Walk Trap,Infomap 算法等。显然,基于居民日常活动的社区生活圈发现更适合用“流分析”方法,而且Infomap 算法在小型社区发现方面更为稳定。Infomap 的计算原理如下:假设有同一小区a 的两位居民甲和乙,他们在同一天分别出现在周边b,c,d 和b,e等场所活动,那么因为甲的活动所形成的社区联系为[a,b,c,d]两两相连,乙为[a,b,e]两两相连。以此类推就可以得到全市所有居民日常活动的联系矩阵,从而根据各节点之间的联系强度发现复杂网络中的“社区”(生活圈)结构。

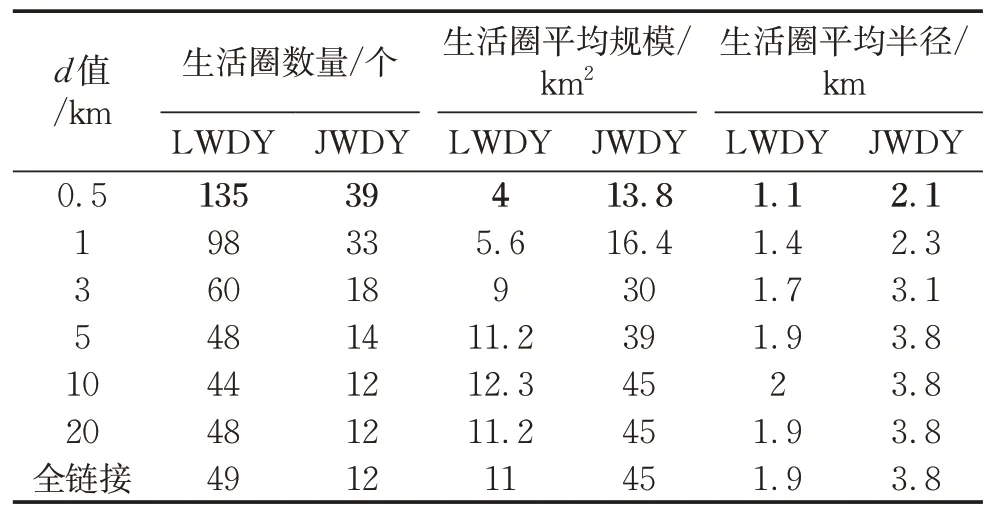

此外,考虑到全市的手机用户活动距离差异很大,为了避免无效的“过境出行”,通过在Infomap 中设定距离约束(d)来筛选出“有效联系”(即两个单元之间距离小于d值的联系才认为是有效的)。通过测试不同的d值,可以得到不同数量和规模的“社区生活圈”(表1)。

表1 不同d值下发现社区生活圈的数量及规模(自制)Tab. 1 Number and scale of community living circles discovered at different d values

2 分析结果

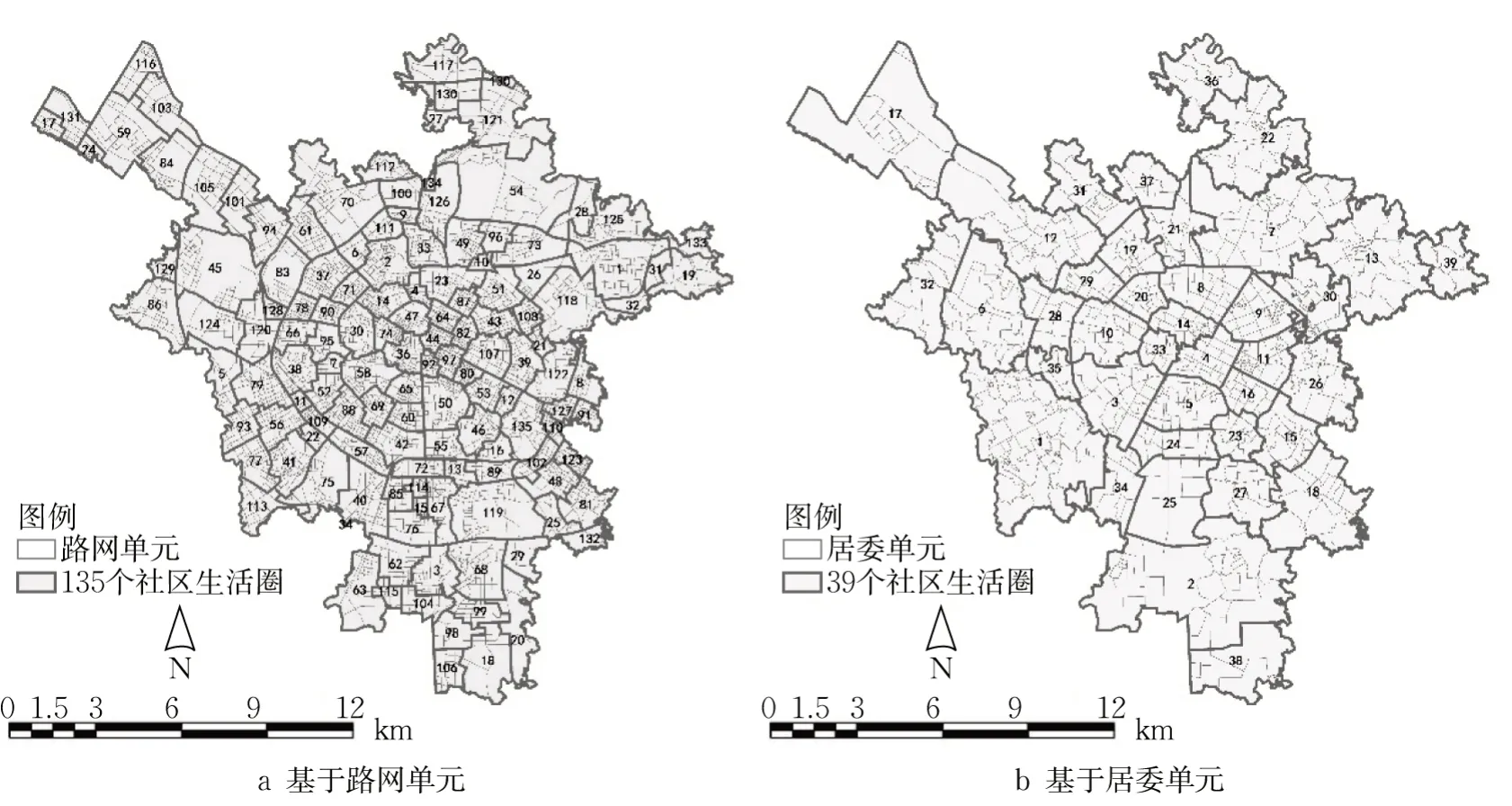

2.1 单元精度与d值选取

初步测算发现,分析单元的精度(resolution)对生活圈的聚类有重要影响,居委单元(JWDY)由于自身尺度较大,无法测量居民日常大量的短距离活动,聚类得出的最小生活圈也有13.8 km2。相比之下,路网单元(LWDY)精度高,对短距离活动敏感,聚类效果更好(图3)。

图3 不同精度的分析单元聚类生成的社区生活圈数量比较(自绘)Fig. 3 Comparison of the number of community living circles generated by clustering analysis units at different accuracies

把d值从0.5 km 逐步增加到20 km,再到全链接(无距离约束),中心城区(549 km2)的生活圈聚类数量从135 个减少到44 个,生活圈的平均规模从4 km2增加到12 km2。其中,d值在0.5~3 km时,生活圈的聚类数量变化最显著——这说明3 km 以内的活动是决定生活圈规模的主要联系,超过3 km的活动对生活圈的形成作用不显著,从手机LBS 联系数量上也能发现同样的规律:小于0.5 km的联系量(4 683 625)占全链接联系总量(11 915 470)的39.3 %,小于3 km 的联系量(7 799 346)则高达65.5 %。当d值为0.5 km所形成的生活圈(平均规模为4 km,平均半径为1.1 km)与大家熟知的“15 min 社区生活圈”最为接近。以下将选取这一模型(选取路网单元LWDY,普通工作日,d值0.5 km)展开进一步分析。

2.2 社区生活圈的空间特征

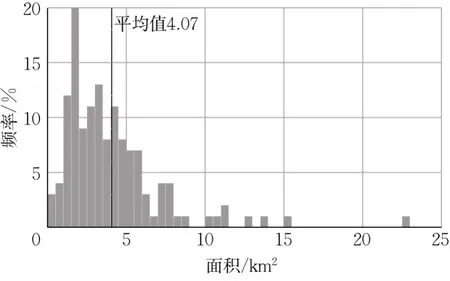

目前国内城市在社区生活圈规划和实施中大多会建议一个生活圈的标准模式,如上海“15 min社区生活圈”的面积为3~5 km2,常住人口5~10万,人口密度1~3 万·km-2。但实际上,每个社区生活圈受到区位、社会经济发展条件的影响,并不存在一个标准模式,这就需要对其规模、边界等特征做进一步分析。从成都中心城区来看,社区生活圈的面积差异较大,大但多数的规模处于1~5 km2之间,其中2 km2占比最大(接近15 %)(图4)。

图4 135个社区生活圈的面积规模分布(自绘)Fig. 4 Size distribution of 135 community living circles

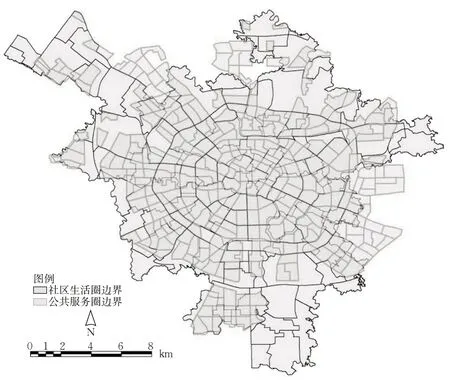

此外,将135个社区生活圈边界与《成都市中心城十五分钟基本公共服务圈规划(2014—2020)》边界(由于行政区划调整,该规划并未覆盖整个中心城区)进行比较可以看出:①在城市环路、河道、放射状主干道附近,社区边界与公服圈边界重合度较高。初步统计,135个社区生活圈中,约有60 %的边界与现有街道/镇行政边界重合,这些重合的边界大多是城市快速路、河道等物理阻隔——而行政边界和物理边界正是当前成都“十五分钟基本公共服务圈”划分的主要依据。②基于LBS数据发现的社区生活圈的平均规模要大于公服圈的平均规模(前者有时数倍于后者),这说明成都中心城区居民的日常活动已经超出了“基本公共服务圈”的规划范围。利用LBS数据发现的生活圈可能更为接近社区居民的实际活动与需求(图5)。

图5 135个社区生活圈与“成都市中心城十五分钟基本公共服务圈规划”边界比较(自绘)Fig. 5 Boundary comparison between 135 community living circles and the “Fifteen-Minute Basic Public Service Circle Plan for Central Urban Area of Chengdu”

2.3 影响社区生活圈规模特征的空间要素

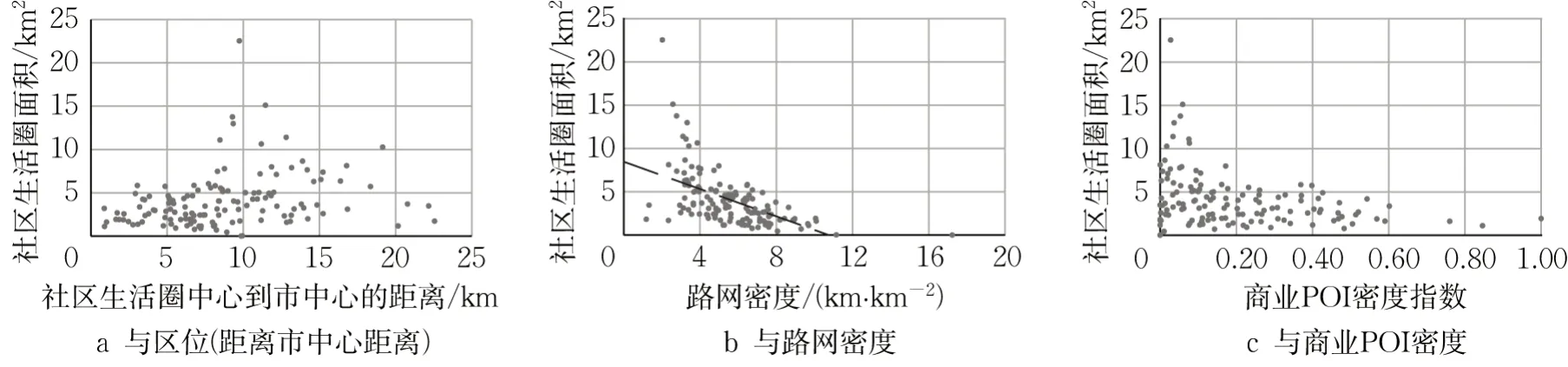

社区生活圈的形成是一个动态过程,其规模、边界和构成要素会随着人口结构、城市化水平、交通区位条件的变化而发生改变。为了理解这一动态机制,还需要进一步分析“哪些空间要素对生活圈的规模特征产生了影响”?已有研究表明,人口规模和密度、商业和住宅开发强度、路网密度、与地铁站距离等要素都对社区生活圈的边界有不同程度的影响[25]。根据数据收集情况,本研究提出了“三类空间要素与社区生活圈规模相关”的初步假设,包括:①距离市中心距离;②路网密度;③POI 设施密度(本文以商业POI 为例)。对三个空间要素与社区生活圈的面积规模进行了相关性分析:与区位(距离市中心距离)之间存在弱相关(皮尔逊相关系数为-0.266);与路网密度之间存在中等程度相关(皮尔逊相关系数为-0.547);与商业POI 密度之间存在弱相关(皮尔逊相关系数为-0.313)(图6)。

图6 社区生活圈(N=135)的面积规模与空间要素之间的相关关系Fig. 6 Correlation between size of community living circle (N=135) and spatial elements

从相关性分析看,三类空间要素中,只有路网密度与社区生活圈面积规模存在中等程度相关(-0.547),区位和商业POI密度与社区生活圈规模并不存在显著的相关性。这背后的原因,可能与中心城区高度城市化、成都丰富的市井生活形成商业网点均匀分布的特征有关(各社区都能在日常活动范围内找到足够多的兴趣点)。下一步如果将成都城乡结合部和乡村社区纳入分析,区位、商业POI与社区生活圈面积规模之间的相关性可能会有显著提升。

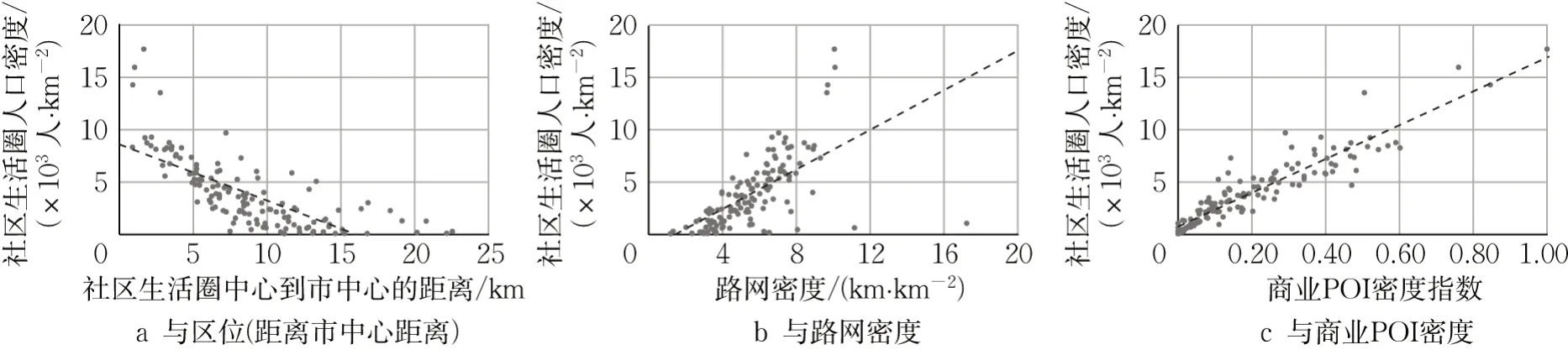

此外,发现如果把测量社区生活圈规模的参数从面积替换为人口密度,区位、路网密度、商业POI密度与社区生活圈规模之间的相关性出现了大幅度提升:与区位(距离市中心距离)之间存在强相关(皮尔逊相关系数为-0.738);与路网密度之间存在强相关(皮尔逊相关系数为-0.634);与商业POI密度之间存在极强相关(皮尔逊相关系数为-0.930)(图7)。

图7 社区生活圈(N=135)的人口密度与空间要素之间的相关关系Fig. 7 Correlation between population density of community living circle (N=135) and spatial elements

三类空间要素与社区生活圈人口密度的相关性明显高于与社区生活圈面积规模的相关性。这一事实提醒我们,定义社区生活圈的“规模”除了面积,还应当考虑人口密度,“人口密度—空间要素—面积规模”三者之间可能存在着复杂的作用机制。社区生活圈本质上是一种基于人口密度、丰富的街道生活(路网密度)和服务设施(商业POI)的聚居方式。

3 结论与讨论

本文在梳理社区生活圈概念和测度方法的基础上提出了两个假设:①从居民的日常活动看,城市存在若干规模不等的社区生活圈,这是城市空间结构的基本属性;②社区生活圈的规模与区位(距离市中心距离)、路网密度、POI 密度等空间要素之间存在一定的相关性,这种相关背后有着复杂的空间与社会机制。实证部分,本文以成都为例,利用手机LBS动态轨迹数据,采用复杂网络分析Infomap 算法,验证了成都市中心城区社区生活圈的存在,且存在一定的规模差异,这种规模变化与路网密度呈现中等程度相关,与区位和商业POI 密度之间的相关性不明显;但社区生活圈的人口密度与三类空间要素存在强相关。

研究在方法和实践层面都具有重要意义:在方法层面,把地理位置信息引入社会网络分析,将复杂网络算法与GIS 分析相结合,建立基于大样本居民活动数据的社区生活圈测度方法,可以解决当前社区生活圈规划的关键技术难点(边界划定)。在实践层面,基于LBS 数据的测度方法不仅可以准确识别15 min 生活圈,还可以通过单元精度和距离参数的设定,对5 min 生活圈、10 min 生活圈,甚至通勤圈、扩展圈进行识别,从而深入理解城乡空间的多层级结构及其内在联系,为城乡规划提供科学依据。

本文也存在三方面的不足:① 受数据限制,目前仅选择一个工作日,在中心城区范围内对区位、路网密度、POI 密度要素与社区生活圈规模的相关性进行了分析,未来研究将考虑更多工作日、重要节假日(春节、十一国庆等)以及代表夏季、冬季的关键日数据,从而更全面刻画社区生活圈的动态边界。同时还有必要将LBS 数据拓展至整个市域,增加土地使用、开发强度、商业与住宅密度、其他POI 设施等空间要素做进一步的相关性分析;② LBS数据所对应的主体与活动类型较为丰富,下一步有必要对其深入分析,尝试提取出“与社区生活圈紧密相关”的居民活动数据后再做“邻里识别”运算,从而精确刻画不同社区生活圈的边界和内部结构;③ 大数据分析仅仅揭示出空间要素与社区生活圈规模、人口密度之间的相关程度,但这种相关背后的影响机制异常复杂,还需要结合实地调研和居民访谈进行深入分析。

作者贡献声明:

杨 辰:提出研究问题、分析框架与论文撰写。

辛 蕾:数据整理与分析。

马东波:复杂网络算法优化。

贾姗姗:论文修订。

陈 晨:完善技术框架与算法优化。