基于夫妻互动视角的中青年脑卒中患者痛苦表露影响因素的结构方程模型构建

2024-02-29申晓稚鲁丽杰宋艳艳

王 欢,申晓稚,顾 浩,鲁丽杰,宋艳艳

1.漯河市中医院,河南漯河 462000;2.漯河市第二人民医院,河南漯河 462000;3.许昌万荣心脑血管病医院,河南许昌 461000

脑卒中是一种急性脑血管疾病,具有高复发率、高致残率及高病死率的特点,近年来发病率在中青年群体中呈上升趋势[1]。由于脑卒中能够诱发躯体、认知等功能障碍,因此对正处于事业发展期的中青年患者打击较大,易使其产生病耻感、抑郁等情绪问题,增加患者的心理痛苦[2-3]。对于已婚中青年患者,向亲密伴侣倾诉内心感受是其舒缓痛苦情绪的重要途径[4],在患者康复过程中和康复后均发挥着关键作用。然而调查显示国内脑卒中患者痛苦表露的状况不佳[5],使其不能较好地受惠于来自伴侣的情感支持。共情是指一方站在另一方的处境体验其情绪想法,并产生感同身受的能力,在夫妻关系中扮演着重要的角色[6-7]。感知伴侣回应是指个体对伴侣关注并积极响应自身核心诉求的有效感知,是夫妻关系满意度的强有力预测因素[8-9]。根据亲密关系的人际过程理论[10],夫妻间的痛苦表露并不会自然发生,仅当配偶能够共情理解自身的痛苦,并且这种理解被自身有效感知时,其才会主动向配偶表露内心,提示感知伴侣回应可介导配偶共情对患者痛苦表露的积极作用,但该关联机制尚未被研究。本研究以亲密关系的人际过程理论为指导,分析患者感知伴侣回应与配偶共情对患者痛苦表露的共同影响,并通过结构方程模型揭示具体作用机制,为基于夫妻互动视角制定中青年脑卒中患者痛苦表露干预方案提供依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象

患者纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》诊断标准,并经头颅CT和/或MRI检查确诊;年龄21~59岁;意识清楚,可进行正常沟通且配合调查者。患者排除标准:伴有严重的心、肝、肾功能不全或恶性肿瘤等;既往有精神疾病史;受教育水平过低,无法阅读与理解问卷内容。配偶纳入标准:与患者为夫妻关系,承担其主要照顾责任;认知、沟通能力正常。配偶排除标准:既往有精神疾病史;受教育水平过低,无法阅读与理解问卷内容。

1.2 调查工具

1.2.1一般资料调查表

由研究者自行设计,包括患者性别、年龄、受教育程度、病变类型等,以及配偶的性别、年龄、受教育程度、照顾经验等。

1.2.2感知伴侣回应量表(Perceived Partner Responsiveness Scale,PPRS)

本研究采用杨舒程等[11]翻译的中文版量表,由单个维度构成,共包含12个条目。量表采用Likert 7级评分法计算分值,从“完全不符合”到“完全符合”分别赋值1~7分,总分范围为12~84分,得分越高表明患者夫妇一方感知到的伴侣回应水平越高。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为 0.887,信度较好。

1.2.3人际反应指针量表(Interpersonal Reactivity Index-C,IRI-C)

采用张凤凤等[12]修订的中文版量表。该量表包括观点采择(5个条目)、个人痛苦(5个条目)、想象力(6个条目)和同情关怀(6个条目)4个维度,共22个条目,量表采用Likert 5级评分法计算分值,其中“不恰当”计0分,“有一点恰当”计1分,“还算恰当”计2分,“恰当”计3分,“很恰当”计4分 ,总分越高表明患者配偶的共情能力越好。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.912。

1.2.4痛苦表露指数量表(Distress Disclosure Index,DDI)

采用李新民[13]修订的中文版量表。该量表由12个条目组成,量表采用Likert 5级评分法计算分值,其中“非常同意”计1分,“同意”计2分,“随意”计3分,“不同意”计4分,“非常不同意”计5分,其中第 2、4、5、8、9、10 个条目为反向计分,总分12~60分。以总分的四分位数作为临界值, 总分12~29分为低水平,30~44 分为中等水平,45~60 分为高水平,得分越高患者的痛苦表露水平越高。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.931。

1.3 调查方法

调查者向调查对象解释研究目的、保密原则,获得患者及其配偶知情同意,并阐述问卷填写方法,患者及其配偶在不同的房间独立自行填写,调查者在现场负责答复有疑问者的疑问,所有量表当场调查并回收。结构方程模型的样本量一般由纳入模型变量数确定,其中样本数是纳入模型变量数的20倍。本研究共纳入6个变量于模型中(其中感知伴侣回应量表为单维度量表,计1个;人际反应指针量表包含4个维度,计4个;痛苦表露指数量表为单维度量表,计1个),理论样本量应为120例。2021年1月至2022年7月,采用便利抽样法,选取在漯河市2所医院就诊的中青年脑卒中患者及其配偶为调查对象。本次共调查237对患者夫妇,如果患者夫妇一方存在问卷条目漏答、填答不完整、填答结果杂乱无章的情况,则视双方问卷均无效,其中数据有效的患者夫妇共219对,有效回收率92.4%。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 中青年脑卒中患者及配偶一般资料

本次研究中,中青年脑卒中患者年龄31~58岁,平均(46.56±6.70)岁;配偶年龄28~58岁,平均(43.68±6.57)岁。一般资料见表1。

表1 中青年脑卒中患者及配偶一般资料

2.2 配偶共情和患者感知伴侣回应及痛苦表露得分情况

中青年脑卒中患者痛苦表露得分为(36.79±10.48)分,从自我表露程度看,31.5%属于低水平,37.0%属于中等水平,31.5%属于高水平;患者感知伴侣回应得分为(37.86±11.36)分;配偶共情得分为(68.54±12.30)分。见表2。

表2 患者感知伴侣回应及痛苦表露和配偶共情得分情况(n=219)

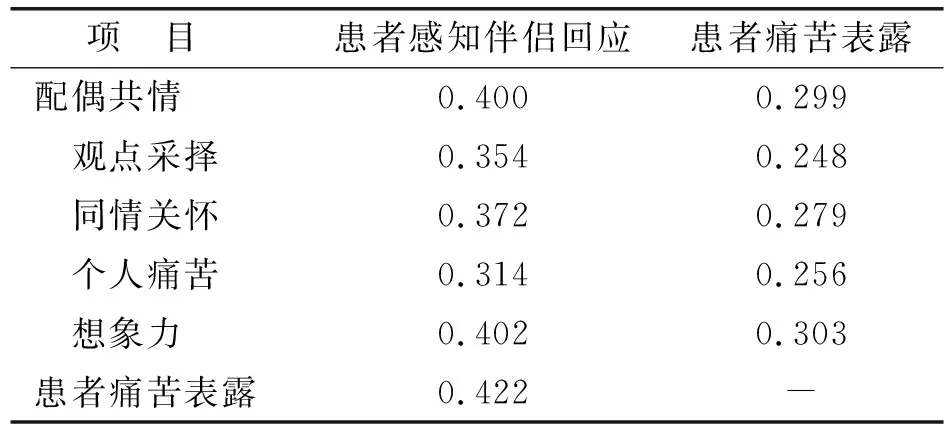

2.3 配偶共情和患者感知伴侣回应及痛苦表露的相关性分析

相关性分析结果显示,配偶共情及各维度与患者感知伴侣回应及痛苦表露呈正相关(P均<0.01),患者感知伴侣回应与其自身痛苦表露呈正相关(P<0.01)。见表3。

表3 配偶共情和患者感知伴侣回应及痛苦表露的相关性分析(r)

2.4 基于夫妻互动视角的中青年脑卒中患者痛苦表露影响因素的结构方程模型构建

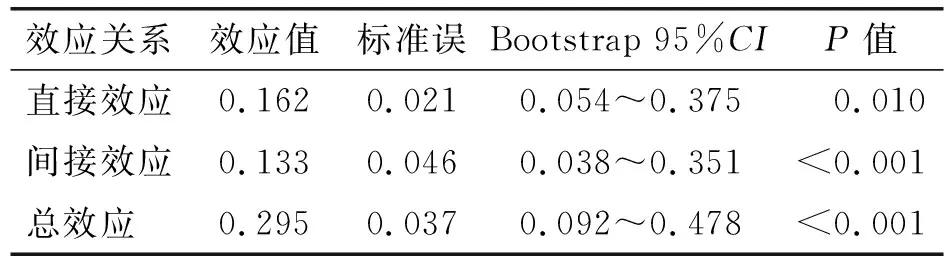

以亲密关系的人际过程理论[10]为基础框架,综合文献[6-7]及相关分析结果,以配偶共情为自变量、患者痛苦表露为因变量、患者感知伴侣回应为中介变量,构建结构方程模型(图 1),通过最大似然法对各参数进行拟合。模型拟合结果显示:2/df=1.326(<3),RMSEA=0.039(<0.050),CFI=0.999(>0.900),GFI=0.992(>0.900),NFI=0.995(>0.900),表示模型拟合度较好。进一步采取Bootstrap法验证模型(采样数5 000次),模型结果显示,患者感知伴侣回应(β=0.362,P<0.001)及配偶共情(β=0.162,P=0.010)对患者痛苦表露均有直接预测作用,患者感知伴侣回应在配偶共情与患者痛苦表露间扮演中介作用,中介效应值为0.133 (95%CI:0.038~0.351),95%CI不包含0,表明效应值可靠[14],中介效应占总效应的45.08%。见表4。

表4 患者感知伴侣回应在配偶共情与患者痛苦表露间的中介效应分析

3 讨论

3.1 中青年脑卒中患者痛苦表露及感知伴侣回应与配偶共情现状

本研究结果显示,中青年脑卒中患者痛苦表露得分为(36.79±10.48)分,68.5%患者的痛苦表露处于中低水平。脑卒中所造成的躯体、认知等方面功能障碍会降低患者的表露意愿,患者基于自身形象问题的考虑会刻意隐藏内在感受。中青年脑卒中患者痛苦表露水平略高于王佳琪等[5]的研究结果,可能和两项研究间患者群的年龄差异有关。本研究对象主要为中青年患者群,相比较于王佳琪等[5]的老年患者群,受教育水平稍高,思想较为开放,更善于向家人抒发情感,表露内心的痛苦,释放情绪压力。本研究结果显示,中青年脑卒中患者感知伴侣回应得分为(37.86±11.36)分,处于中等偏低水平,低于孙永红等[15]针对乳腺癌患者的调查结果,究其原因可能和乳腺癌患者多为女性有关。相比于男性群体,女性对亲密者的情感回应更为敏感,更容易觉察到他人对自己情感态度的变化[16]。本研究中患者配偶的共情总分为(68.54±12.30)分,呈中等偏上水平,与健康已婚人群的研究结果一致[8],高于石嫣等[17]针对医学生的调查,可能和本研究样本较石嫣等[17]研究样本的年龄偏高、社会阅历更丰富有关。共情反映了个体能够准确理解他人的情绪或想法,并与之产生情感共鸣的能力,这种共情能力会在个体社会化过程中逐渐形成[18],因此会随着年龄的增加获得提升。

图1 患者感知伴侣回应在配偶共情与患者痛苦表露间的中介作用模型

3.2 配偶共情和患者感知伴侣回应与患者痛苦表露间的相关性

本研究结果显示,配偶共情与中青年脑卒中患者痛苦表露呈正相关(P<0.01),即配偶的共情理解越多,患者对自身痛苦的表露程度越高,与李蕾等[19]的研究结果一致。究其原因,当配偶能够设身处地理解患者在疾病过程中所感受到的心身痛苦时,会更愿意认真倾听患者心声并给出回应与安慰,这有利于拉近夫妻间的心理距离,进而鼓励患者主动表露深层的情绪与情感。中青年脑卒中患者感知伴侣回应与其痛苦表露呈正相关(P<0.01),即患者感知到配偶的回应与关怀越多,其对自身痛苦的表露程度越高,与Manne等[10]的研究结果一致。中青年阶段发生脑卒中可导致患者社会和家庭角色的转变、生活计划的中断、外表与机体功能的改变,因而部分中青年患者会较为担心婚姻破裂的可能性[20],而此时感知到配偶对自己核心诉求的积极回应与关怀,能够给患者带来心理上的安全感及情感支持,使患者更愿意与伴侣分享内在的情感与情绪体验,共同应对疾病威胁。配偶共情与患者感知伴侣回应呈正相关(P<0.01),即来自配偶的共情接纳越多,患者就越容易感知到伴侣的积极回应与关爱。究其原因,作为维持两性亲密关系的一个核心概念,感知伴侣回应是患者感受与接纳来自伴侣的关心、理解和认同的重要途径,而共情能力使配偶可以对患者的情绪体验产生一种替代性情感反应[21],这有助于配偶感同身受地理解患者的内心痛苦与烦恼,并自然展现能够被患者感知与接纳的关怀与支持。不仅如此,患者及其配偶的情绪状态往往是相互依存的,当患者感觉到来自伴侣的积极回应时,他们可能会将这种回应投射到伴侣身上[22],从而增加双方的关系满意度。因此,医护人员应重视评估患者配偶的共情接纳水平,通过相应干预措施提升患者配偶的共情能力,以增加患者对伴侣回应的感知,提高其痛苦表露水平。

3.3 患者感知伴侣回应及配偶共情对中青年脑卒中患者痛苦表露影响的结构方程模型分析

通过构建结构方程模型,本研究发现配偶共情对中青年脑卒中患者痛苦表露不仅有直接预测作用,也可以通过患者感知伴侣回应产生间接影响,患者感知伴侣回应的中介效应占总效应的45.08%。首先,对于配偶共情的直接效应,罹患脑卒中的中青年患者因为自身工作与生活自理能力下降,其可能由原来的家庭脊梁转变为被照顾者,由此而产生的病耻感会加重其心理痛苦[23],因此在康复治疗的艰难时期更渴望获得来自家人的支持与理解,而配偶共情作为夫妻沟通的积极形式,能够给予患者情感安慰与支持[7],进而提升其自我表露水平。其次,患者感知伴侣回应在配偶共情影响患者痛苦表露的路径中扮演着中介角色,这意味着配偶的共情理解还会通过促进患者对其回应的感知,进而提升患者的痛苦表露水平。这与亲密关系的人际过程理论[10]一致,该理论认为及时并准确地感知到来自伴侣的回应是亲密关系建立的关键环节。究其原因,配偶的共情使其能够对患者的痛苦情绪产生一种感同身受的理解[21],基于这种理解,配偶会自然展现出患者期待的夫妻沟通与情感支持行为[24],使患者较容易感知到配偶的情感回应,进而更愿意主动向配偶表露内心深处的痛苦与想法。因此,医护人员应同时关注配偶的共情能力以及患者的伴侣回应感知状况,可尝试采取以夫妻为中心的心理干预[25],鼓励患者与配偶共同参与,使配偶意识到自己在患者康复过程中扮演的关键角色,通过提升配偶的共情能力使配偶的情感支持能够被患者有效感知,从而鼓励患者主动表露内心的痛苦与消极情绪,改善其心理环境。