上海中心城区公共绿地土壤环境质量现状与管理对策

2024-02-28王贺亚

王贺亚

(上海格林曼环境技术有限公司,上海 200001)

上海市中心城区为外环线以内区域,本研究将范围限定在黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口、杨浦七区(简称“研究区域”)。 研究区域面积为上海市总面积的4.57%,常住人口占比27.82%。城市公共绿地是城市绿化和人居环境的重要组成要素,既是城市绿色植物的立地基础和生长介质,又是市民休闲娱乐和接触自然的重要场所。 城市绿地对改善生态、保护环境、为居民提供游憩场地和美化景观等方面具有重要作用,与人们生活息息相关,对城市的可持续发展具有重要意义。 土壤是绿地的载体,城市公共绿地土壤环境质量的优劣,对周边居民,特别是儿童的身体健康,具有深远影响[1]。

上海中心城区工业历史悠久,但是大部分工业用地已经转性再开发为非工业用途。 当前,上海中心城区的用地类型以污染风险较小的商业用地、居住用地、公共管理和公共服务用地为主。 上述用地类型的大部分区域为建筑物或硬化地面,仅在城市绿地等处存留一定面积的裸露土壤。 通过裸露土壤这一敞口界面,历史工业生产的残留物或外源输入物[2-3]可能对特定人群产生不良影响。 目前针对上海市,甚至全国城市公共绿地土壤环境质量的研究均较为有限。

1 研究方法

1.1 建立筛选模型

选定135 块典型公共绿地开展现场踏勘,根据CJJ/T 85—2017《城市绿地分类标准》,涉及G1公园绿地、G3 广场绿地与XG 附属绿地。 结合土壤污染状况调查经验,综合历史、当下、场内、场外4 个维度,制定基于“源-途径-受体”的布点采样地块筛选模型(简称“筛选模型”),详见表1。 模型构建参考《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》(环办土壤〔2017〕67 号)附件3《关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》,并结合绿地实际,调整指标设置。 筛选模型总分100 分,9 项二级指标分值加和,即为对应绿地的土壤健康风险得分。

表1 研究区域公共绿地布点采样地块筛选模型

1.2 确定采样地块

基于筛选模型与人工纠偏,选定26 块典型公共绿地开展布点采样,模型得分介于40.0~77.5分。 26 块绿地9 项二类指标的平均贡献率依次为14.89%,18.35%,8.76%,5.54%,0. 89%,15.17%,13.25%,14.30%与8.87%,位列前五位的要素对绿地土壤健康风险的影响较为接近,影响由强及弱依次为与城市主干道的距离、未覆盖绿地区域面积、地块历史用途、周边500 m 内的人口数量、人群接触绿地情况。

1.3 采样与检测

根据上述影响因素,选取“未覆盖绿地区域面积”作为确定布点数量的主要指标。 样品采集时间为2022 年12 月—2023 年5 月,每块绿地酌情布设4~10 个点位,采样方法遵照HJ 25.2—2019《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》与HJ/T 166—2004《土壤环境监测技术规范》。 每个点位采集1 套0.2~0.5 m 表层土壤样品,包括2 个40 mL 棕色vial 瓶(含转子)、1 个40 mL 棕色vial 瓶(含甲醇保护剂)、1 个250 mL棕色jar 瓶与1 个10#食品级密实袋(承装1 kg 土样)。 鉴于上海中心城区地下空间开发程度高,仅在部分点位采集了1.0~1.5 m 下层土壤样品。基于此,实际采集了164 个表层土壤样品与33 个下层土壤样品,分析GB 36600—2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中45 项基本项目、40 项其他项目中的有机农药类与石油烃, 共 60 项。 检测方法使用GB 36600—2018 推荐方法。 此外,每个地块制备1个表土混合样(1 kg),检测全国第二次土壤普查推荐的《土壤养分分级标准》中的6 项基本肥力指标,包括全氮、有效磷、全磷、速效钾、全钾和有机质。

2 结果与讨论

2.1 土壤肥力

参考《土壤养分分级标准》,研究区域表土有效磷、速效钾含量较高,全磷、全钾含量一般,有机质、全氮含量偏低。 总体而言,肥力因子在地块间的离散水平较低,仅有机质的变异系数大于50%,含量差异较大[4]。 普遍认为,有机质对重金属形态、生物毒性等均有显著影响[5]。

2.2 环境质量评估

检出pH 值、7 种金属、3 种挥发性有机物(VOCs)、9 种半挥发性有机物(SVOCs)、石油烃等21 项土壤环境质量指标,研究区域污染物检出情况汇总见表3。

表2 研究区域土壤肥力汇总

表3 研究区域污染物检出情况汇总

(1)总体而言,研究区域公共绿地土壤环境质量普遍较好,但是,VOCs、SVOCs 与石油烃均非土壤自有物质,说明调查区域土壤环境已经受到污染,只是未超过对应标准限值(除苯并(a)芘)。

(2)1 个下层1.5 m 土壤样品中苯并(a)芘的浓度为2.6 mg/kg,超过GB 36600—2018 第二类用地筛选值(1.5 mg/kg),超标倍数为0.73。 研究区域公共绿地使用的上层覆土均非原状土,以区内平衡为主,亦或来自临近城区。 结合区域历史和绿地建设历史,初步判断苯并(a)芘超标及多环芳烃普遍检出与外源土有关。 鉴于上海开埠以来长期的燃煤历史[6],以及较大机动车保有量条件下的污染物排放和大气沉降问题[7],外源覆土可能携带污染物质,并随人为原因进入绿地。

(3)土壤砷的最大占比率为77.17%。 本研究197 个样品土壤砷的平均值为8.29 mg/kg,接近我国土壤砷的环境背景值(9.2 mg/kg)[8]。 部分土壤样品砷的浓度高于平均水平,与土壤中矿物组分分布不均有关。 部分样品占标率偏高,可能与上海地区土壤砷环境背景偏高有关。

(4)土壤六价铬的最大占比率为54.39%。 六价铬存在于氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐等化合物中,上述物质在颜料生产、涂料生产、催化剂生产、电镀行业和鞣皮处理等领域均有较为广泛的应用[9]。 历史上,研究区域存在上述类型的生产作坊或工业企业,不排除上述区域的污染土壤作为覆土进入绿地的可能。

2.3 表层、下层样品对比

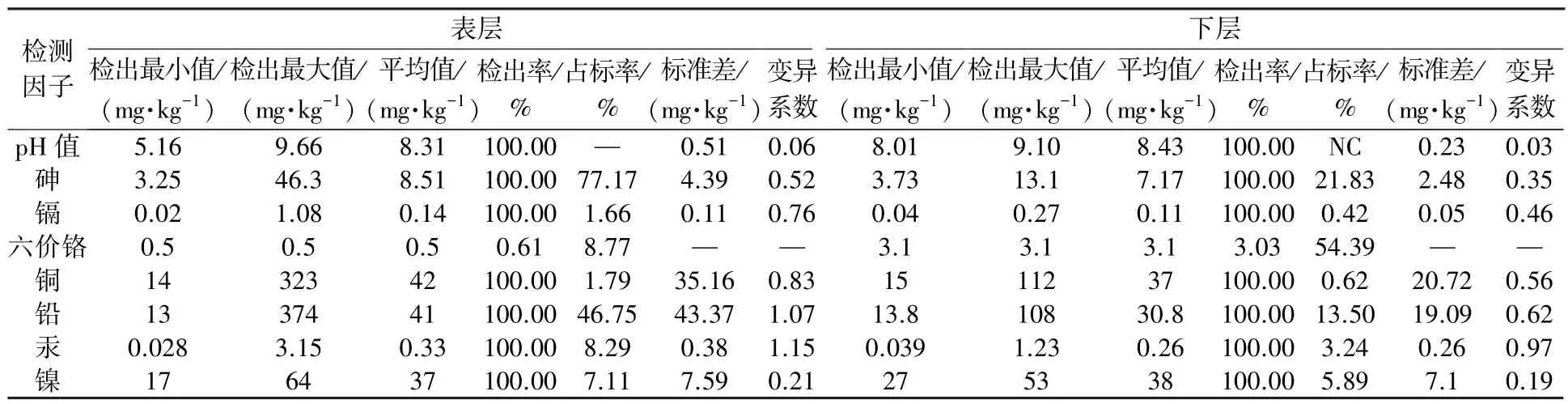

研究区域分层土壤无机元素检出情况汇总见表4。

表4 研究区域分层土壤无机元素检出情况汇总

根据表4,针对重金属,表层、下层土壤同一指标的浓度未见明显差异,处于同一数量级。 但是,表层样品最大值与平均值普遍高于下层。 中心城区典型绿地普遍建成时间较早,交通原因[10]引入的金属元素,在漫长的时间积累下,因迁移转化能力较弱,在表层土壤中富集的现象已经显现[11-12];同时,pH 值对金属部分形态含量呈0.01水平相关[13],研究区域表层、下层土壤pH 值相差0.13,其可能是造成上述差异的原因之一。 此外,7 种金属在表层样品的标准差和变异系数全部大于下层,反映了人为扰动对污染物分布的影响。其中,不论表层还是下层,含量波动最大的元素均为汞,这可能与汞的常温液态属性有关。

针对VOCs,仅在5 个样品中检出,均在不同绿地,无关联性。 VOCs 挥发性强,人为扰动(如绿植更换)或气温升高等原因,均可导致其逸散,因此不易在整体埋深偏浅的公共绿地土壤中积累。 研究区域土壤挥发性有机物检出情况汇总见表5。

表5 研究区域土壤挥发性有机物检出情况汇总

针对SVOCs:(1)其检出物质以多环芳烃为主。 (2)表层样品多环芳烃检出数量多于下层。表层土壤SVOCs 检出地块为19 个,占采样地块的73.08%,下层土壤SVOCs 检出的地块为11 个,占比42.31%。 (3)同一样品中,普遍存在数种多环芳烃同时检出的情况。 (4)表层与下层样品中某种多环芳烃同步检出的情况也非个例,11 个地块中,7 个存在联动检出。 除2 个地块表层、下层样品对应指标浓度未见明显差异外,其他5 个地块均表现出下层浓度大于表层的现象。 其原因为:一是挥发原因,SVOCs 的挥发性虽弱于VOCs,但在频繁扰动下,仍可大量挥发;二是植物-微生物联合修复原因,绿地打造过程虽未考虑污染物去除功能,但是水-气-肥-植的存在形式,为植物-微生物修复提供了可能。 研究区域土壤半挥发性有机物检出情况汇总见表6。

表6 研究区域土壤半挥发性有机物检出情况汇总

针对石油烃,表层土壤最小值、最大值均大于下层,较为直观地反映了石油烃在表土普遍富集的情况[3]。 鉴于其分布规律与半挥发性有机物相反,初步判断研究区域富集的石油烃浓度偏高,以长碳链为主,挥发性较弱,且不易被生物降解,得以在表土中残留。 后续研究可对石油烃做分族分段分析。 研究区域土壤石油烃检出情况汇总见表7。

表7 研究区域土壤石油烃检出情况汇总

3 结论

建立的“源-途径-受体”布点采样地块筛选模型具有实操价值,可在公共绿地土壤环境现状研究中推广使用。 其中,与城市主干道的距离、未覆盖绿地区域面积、地块历史用途、周边500 m 内的人口数量、人群接触绿地情况等,是影响公共绿地土壤健康风险的主要因素。

结合土壤污染状况调查经验优化布点采样数量的方式具有可行性,特别针对具有工业使用历史的大型公共绿地,该方式可通过较少的点位和样品,捕捉污染,进而可通过补充调查手段,确定污染范围,实现捕捉全部污染与优化成本配置的双赢目标。 研究区域公共绿地土壤环境质量总体较好,能够满足现有绿地分类的使用功能。 个别地块的超标物质能够反映本地实际情况,具有一定的代表性。 此外,结合土壤养分分级标准,研究区域表土有效磷、速效钾含量较高,全磷、全钾含量一般,有机质、全氮含量偏低。

作为人工产物,公共绿地表层与下层土壤环境质量受人为活动影响较大。 (1)土壤中重金属的性质较为稳定,大部分金属难以通过挥发途径脱离土壤环境,表现为表土浓度最大值、平均值普遍高于下层样品的现象。 (2)挥发性有机物受绿地养护的影响最大,检出种类少、浓度低、检出率低。 (3)半挥发性有机物中,检出物质以多环芳烃为主,且有更多表层样品检出多环芳烃,突显出化石燃料不完全燃烧对绿地土壤环境质量的影响;虽然其挥发性弱于挥发性有机物,但在人为持续更新绿植等作用下仍表现出表层检出浓度普遍低于下层的现象。 (4)与重金属类似,石油烃也呈现出表层富集的趋势,但是浓度分布规律与半挥发性有机物相反,石油烃表层土壤最小值、最大值均大于下层,可能与富集量较大、长碳链挥发性较弱、生物有效性较差等原因有关。

4 管理对策

结合绿地现状及存在问题,提出以下管理对策:

(1)苯并(a)芘超标深度为1.5 m,将结合异常点位排查,大致确定污染物超标范围。 划定管控区域,避免人为扰动,防止污染下层土壤通过经口摄入、皮肤接触或呼吸吸入土壤颗粒物等途径接触敏感人群,防控人体健康风险。

(2)研究区域多个地块检出多环芳烃检,针对具体区域采取清洁土覆盖方式,覆土厚度为0.5 m,划定管控区,培植景观植物,避免市民进入。

(3)部分指标超标或占标率较高,对应绿地维持现有绿地分类类型,不作为社区公园、儿童公园等第一类用地使用或再开发利用,并适当采取措施防止人群特别是儿童在绿地长期逗留或活动。 调查期间,部分绿地存在休闲座椅、健身设施、小型儿童娱乐设施等,一方面将加强设施周边土壤环境质量监测,另一方面将通过铺装硬化等措施进行风险防控。

(4)城市建设中公共绿地使用外源覆土的情况普遍存在,新改扩建绿地覆土将开展环境质量检测与管控,避免使用来源不明、环境质量状况不清的土壤,并净水采取喷淋措施减少大气扬尘,防控人体健康风险。