固本与造意:梁平传统蓝印花布纹样的当代表达

2024-02-28罗茜

罗茜

固本与造意:梁平传统蓝印花布纹样的当代表达

罗茜1,2

(1.东南大学 艺术学院,南京 211189;2.重庆三峡学院 美术学院,重庆 404020)

为梁平蓝印花布的保护与传承提供新的思路和方法,为“非遗”的创造性转化和创新性发展增添动力。采用文献资料、走访调查、DFA分析、计算机辅助设计等方法,对梁平蓝印花布传统纹样进行研究。首先,基于文化基因理论,对梁平蓝印花布传统纹样进行基因识别和提取;然后,利用形状文法对提取的形态基因进行推演,形成新的纹样图形;最后,将新纹样图形应用到文创产品设计上。固本与造意是梁平蓝印花布纹样保护与传承的基本思路,梁平蓝印花布纹样的文化基因是由纹样的形态基因、结构基因、色彩基因和意蕴基因共同构成的。以纹样的形态基因为基点,以结构基因、色彩基因和意蕴基因为约束条件,借助形状文法,可以推演出多种纹样图案,进而设计出传统与现代相结合的创新型文创产品。

梁平蓝印花布;传统纹样;文化基因;形状文法

随着文化强国和乡村振兴战略的推进,民间艺术的保护、传承和发展问题受到了国家的高度重视。2021年9月,习近平总书记在考察陕西榆林时指出:“民间艺术是中华民族的宝贵财富,保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的这些宝贝,对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义”。2017年,中共中央办公厅与国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中提出,要“坚持创造性转化、创新性发展,坚守中华文化立场、传承中华文化基因”。“善于从中华文化资源宝库中提炼题材、获取灵感、汲取养分,把中华优秀传统文化的有益思想、艺术价值与时代特点和要求相结合,运用丰富多样的艺术形式进行当代表达”[1]。当前,无论是理论层面还是实践层面,关于民间艺术的保护、传承与发展都还存在着诸多尚未解决的问题。社会的变迁与习俗的变化,使得一些盛极一时的艺术形式面临着生存的危险,甚至有的已经被时代所淘汰,而成为了历史的记忆。梁平蓝印花布作为重庆市非物质文化遗产,同样面临着失传的危险。之所以民间艺术的保护与传承陷入困境,一个非常重要的原因,就是一直以来沿用的传统传承方式难以适应时代发展的客观要求。因此,必须实施传承方式变革和传承技术创新,但当前学界关注较多的却是保护理念和制度设计等方面的问题,即如何通过政策、制度、管理的介入来为民间艺术的生存提供保障,而关于技术层面传承方法的研究并不多见。鉴于此,本文运用文化基因理论,结合形状文法对梁平蓝印花布传统纹样的当代运用进行研究,正是为了解决这一问题所做的尝试和努力。

1 研究思路

在生物遗传学中,生物体具有遗传和变异的特性,遗传特性使生物体能够保持原有性状和物种的相对稳定,变异特性使生物体能够产生新的性状,形成新的物种[2]。生物体的各种性状由基因控制,基因具有复制和突变的特点。基因复制可以保证遗传信息的稳定性和传承性,基因突变可以带来生物体的进化与发展,从而确保物种的多样性。文化传承也遵循同样的逻辑[3],中华文化绵延五千年靠的就是文化基因的代际相传和不断演化。当前,乡村文化的衰落凋敝已成事实,民俗“非遗”活动的生存空间也日趋逼仄[4],面对新的环境,只有在保留“本色”的前提下实现“蜕变”,在文化适应中构建新的生态闭环和生长逻辑,才是民间艺术继续存活的唯一选择。为此,将“复制+突变”的方法引入民间艺术的保护与传承不失为一种可取的思路:“复制”的目的是固本与守正,是在识别、筛查民间艺术本体要素的基础上,抽取出其中最本源的要素和内核进行传承;“突变”是体现造意与创新,是在固本的前提下,与时代对接,借助新的平台和技术手段使民间艺术重获新生,实现民间艺术的创造性转化与创新性发展。本文将沿此逻辑(见图1),首先,从收集到的梁平蓝印花布用品、饰品中提取出纹样,并按其固有的文化属性与内在逻辑进行分类;其次,从提取的纹样中筛选出最具代表性和独特性的纹样基因;第三,以结构基因、色彩基因和意蕴基因为约束条件,运用形状文法对筛选出的纹样的形态基因进行推演,将推演出的新纹样用于不同文创产品的设计。

图1 研究路径与思维导图

2 固本与守正:文化基因复制

2.1 文化基因释义

“文化基因”一词最早由美国人类学家克罗伯(Alfred L Kroeber)和克拉克洪(Clyde Kluckhohn)提出。1976年,英国牛津大学动物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)在发表的畅销著作“The Selfish Gene”(《自私的基因》)中,将“meme”(文化基因)定义为人类社会文化传播或模仿的基本单位[5]。文化基因是在特定地域和民族文化环境中形成的具有稳定性和继承性的基本信息模式[6],承载着文化思想、文化符号与文化实践[7],是同一文化类型不同文化形式中最有价值和辨识度的文化特质,是决定文化系统本性和发展走向的基本因子。其具有代际传递、选择性进化、无形传承等特点[8]。

从空间维度看,文化会因环境和人类活动方式的不同而呈现出多样化的特征。从时间维度看,任何文化形式都要经历生成、发展和消亡的过程,但总有一些文化特质会被保留和传承下来。这些保留下来的文化特质将深刻地影响着一代又一代人的观念和行为,也影响着社会的进程和发展方向。这种具有支配功能的文化特质就是我们需要坚守和传承的文化基因。守正与固本就是在文化变迁过程中,对经过时间沉淀和历史检验后的文化基因的保护和传承。

2.2 纹样基因识别与提取

梁平地势平坦,自古以来农耕经济发达,盛产棉、麻、葛布和蓝靛,手工业作坊以土纸、竹藤编制、纺纱织布较为常见,长盛不衰[9]。“梁平地区是渝东和湘鄂陕一带蓝印花布的主产地之一”,此地“处处有纺车,人人能织染”(《梁山县志》)[10]。梁平蓝印花布纹样主要以巴文化为内核,也兼有楚文化的遗韵,并与中原文化、儒家文化、道家文化等兼容并包[11]。纹样蓝白相间,构图优美,寓意深刻,蕴藏着丰富的地域文化内涵和三峡人质朴的审美情感。

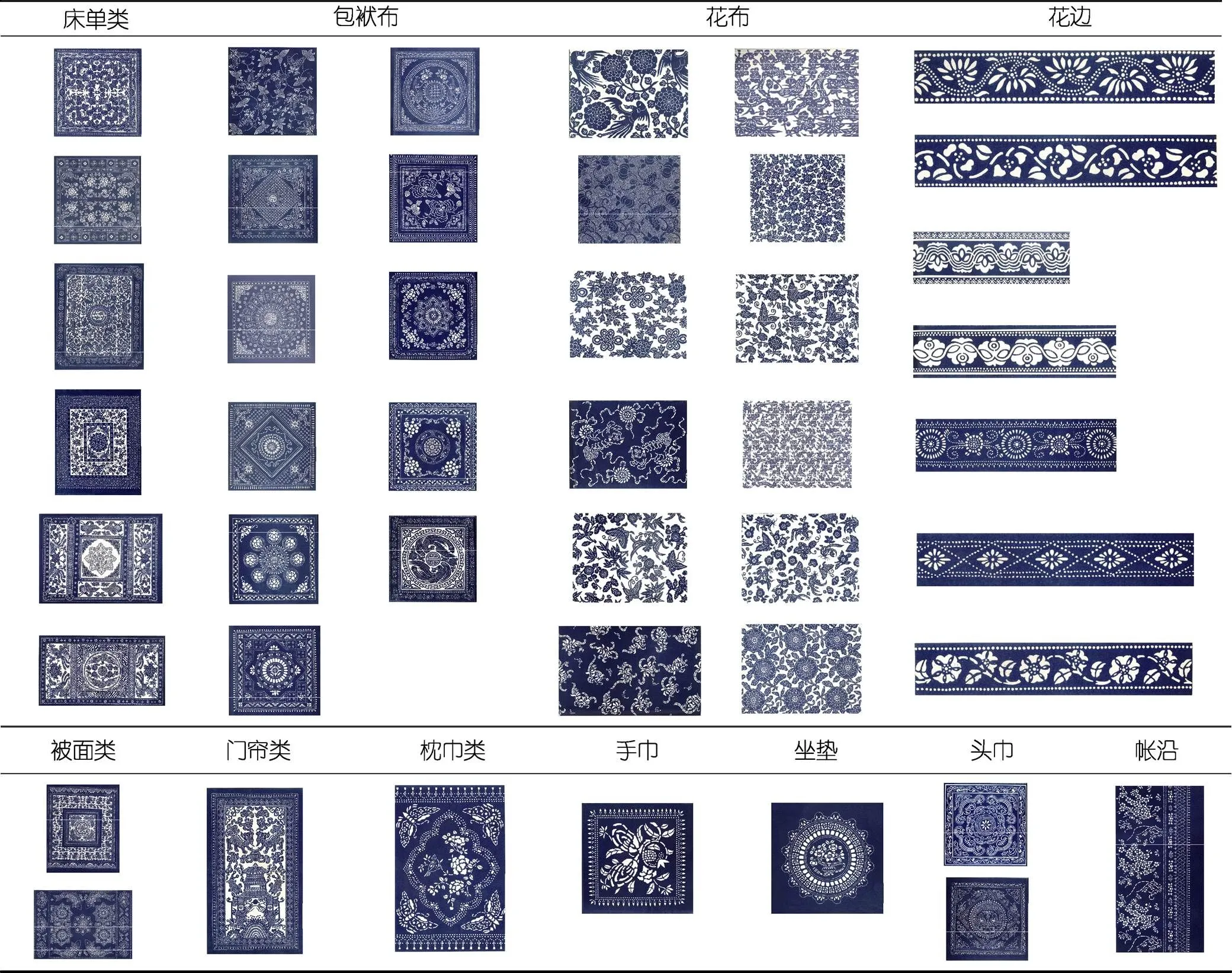

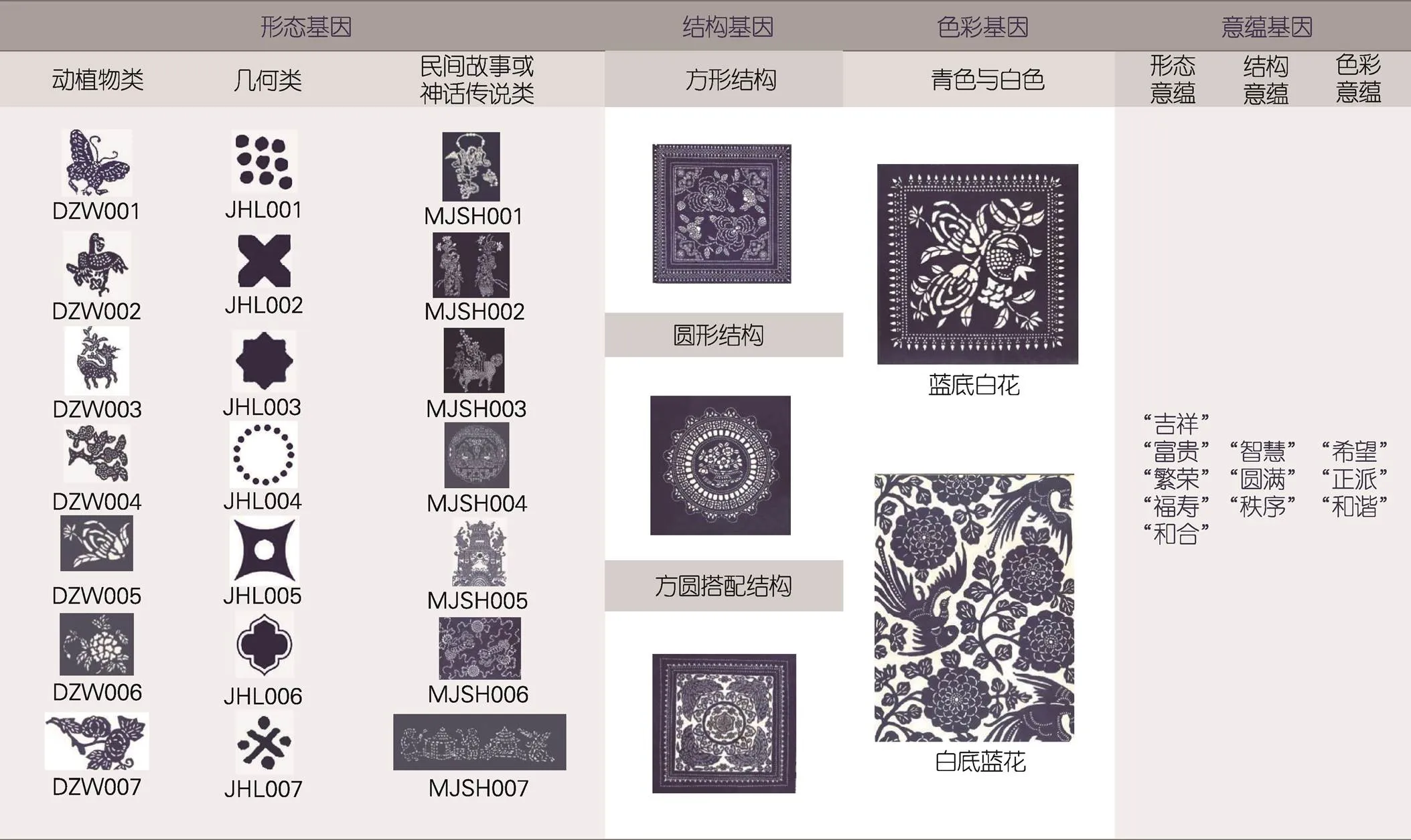

通过走访梁平博物馆、蓝印花布工作坊和“非遗”传承人,以及查阅相关书籍资料、文献图片等方式,对梁平蓝印花布传统纹样进行收集整理,如图2所示。在此基础上,对各种原始蓝印花布纹样进行识别、筛查,并按纹样的形态、结构、色彩、意蕴抽取出相应的纹样基因,建立基因库,如图3所示。

图2 梁平蓝印花布传统纹样样本类型(部分)

图3 梁平蓝印花布传统纹样文化基因数据库(部分)

2.2.1 形态基因提取

形态基因是指梁平蓝印花布纹样中最基础、最核心、最有辨识度的图形样式。以此为基点,可以推演出多种新的纹样形态。在对梁平蓝印花布图像进行分类整理中发现,梁平蓝印花布图像主要分为3类:第一类是以牡丹、莲花、石榴、蝴蝶、仙鹤、凤凰为代表的动植物图像,此类图像最多,尤以植物居多,其纹样形态来自于这些动植物外形的抽象;第二类是从自然物象形态中提炼出的几何图像,具有线条简单、形态规则的特点,其中最有代表性的就是方形和圆形图案;第三类是以民间故事、神话传说等为题材的图像,其纹样形态主要是与民间故事、神话传说的内容或主题相关的人物或动植物形态。一般用人物的形态纹样来直接表达图像主题,用动植物的纹样形态来隐喻图像主题,如用麒麟图形来寓意吉祥。以上3类图像中最基础、最核心、最有辨识度的图形样式,就构成了纹样的形态基因。

2.2.2 结构基因提取

结构是纹样的排列组合方式。纹样按照一定秩序进行排列组合便构成了基本的纹样图形结构。梁平蓝印花布纹样图案的结构主要有方形结构、圆形结构、方圆搭配结构[12],根据表达的主题、布面尺寸大小和使用功能的不同,设计者会选取不同的结构。在方圆结构内,纹样的布局有中心型、连续型、对称型、散点型等4种基本排列方式。通常以中心型排列为主,连续型、对称型和散点型排列为辅。4种排列方式也可相互交叉,形成形态各异的纹样图像。另外,由多个方形、圆形图案在空间上组合成内外、上下、左右关系的复合结构,也是梁平蓝印花布纹样的常用结构。如外方内圆结构、二方连续组合结构等,但它们最终也都“汇聚”成了方与圆的结构。由此可知,方形与圆形的结构是梁平蓝印花布纹样极有代表性的结构。

2.2.3 色彩基因提取

梁平蓝印花布图案中,蓝与白的色彩搭配与文化习俗和生产生活不无关系。我国的传统美术和民间工艺的色彩观念一直深受阴阳五行配色思想的影响[8],靛蓝之色是古代五色观中的青色,在中国传统文化中,青色象征美好与吉祥,因此深受大众喜爱。梁平蓝印花布用手工制取的靛蓝印染白色土布的工艺,与农耕时代当地发达的纺织手工业,以及盛产棉、麻、蓝靛等植物也密不可分。靛蓝类色素也是人类使用的极为古老的色素之一,我国从夏商开始,就有了植“蓝”、制“蓝”活动,明清以后,民间开始大量使用蓝靛染色技术[13]。此外,在中国古代,服饰色彩也是“表贵贱,辨等列”的工具[14]。色彩不同,则身份不同,着青色服装者为地位较低的普通百姓,于是,青色成为了纯朴、含蓄、恬静的代名词。在各种条件综合作用下,久而久之,蓝白呼应的色彩搭配便在广大普通民众心中深深扎根,并逐渐升华为审美观念,成为了梁平蓝印花布极具辨识度的基色。

2.2.4 意蕴基因提取

意蕴是对题材的注解和诠释,相对于题材,意蕴显得隐秘而深刻,二者在本质上是一体的。意蕴基因是指纹样所蕴含的最核心的人文“意义”。梁平蓝印花布纹样的意蕴主要包含形态寓意、结构寓意和色彩寓意。中国传统文化一直推崇“图必有意,意必吉祥”的意蕴表达方式,同样,梁平蓝印花布也是通过动植物等图形纹样的寓意、象征、谐音来表征整个图像的“吉祥”意蕴的。

1)形态意蕴。在梁平蓝印花布中,各种形态的纹样变成了饱含深刻思想和特殊喻意的视觉语言,虽然抽象而含蓄,但仍能从中领悟到三峡人丰富的思想、情感和审美理想。在梁平蓝印花布动植物纹样中,选取较多的是牡丹、莲花、石榴、蝴蝶、仙鹤的形态。其意蕴来自于这些动植物本身的寓意和象征,如牡丹象征富贵吉祥,莲花寓意高洁清廉,石榴表示多子多福,仙鹤象征长寿等。将这些内隐于动植物的寓意和象征抽取出来,再将其融入对应的纹样符号之中,便使梁平蓝印花布纹样拥有了“生命”。在更加抽象的几何图形纹样中,其意蕴也来自于特殊几何图形的象征意义,如天圆地方图形就蕴含着极其丰富的意义。在民间故事和神话传说题材的图像中,其“意义”是通过与民间故事和神话传说有着相似寓意的动植物纹样或抽象的几何纹样来间接表达的,采用的是“借景生情”的方法。因此,这些动植物或几何图形所蕴含的“意义”就是民间故事和神话传说所要表达的“意义”。此外,用写实的方式绘制出民间故事和神话传说中的典型场景或人物,也是梁平蓝印花布表达“意义”的方法之一。综上所述,梁平蓝印花布纹样的形态意蕴主要围绕“吉祥”“富贵”“繁荣”“福寿”“和合”等关键词展开。

2)结构意蕴。“方”与“圆”虽然是生活中较为简单的2种图形,但在中国文化中却有着举足轻重的地位,蕴藏着十分丰富的内涵。中国古典哲学认为,方圆是天地万物的基本法则,“天下之事,尽于方圆之内”[15]。在中国文化里,“圆”往往蕴含“圆通”“智慧”“圆满”之意;而“方”则往往代表“规则”,蕴含“秩序”之意[16],“天圆地方”所蕴含的“对立统一”“天人合一”思想是我们所熟知的。“外圆内方”的君子人格也是孔子、老子等古代先贤们心目中的理想人格[17]。在审美方面,我们的祖先在很早以前就有了简单的“方圆”组合构图行为,以表达天地宇宙之美[12]。因此,梁平蓝印花布方圆搭配的纹样结构有着深刻的寓意。

3)色彩意蕴。色彩是梁平蓝印花布纹样的视觉语言。五行中的水、火、木、金、土对应着黑、赤、青、白、黄五色,由此也引申出了色彩与方位和季节的对应关系。如《周礼·冬官·考工记》载:“杂五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄”[13]。周朝将四季变化与颜色对应:春青、夏赤、秋白、冬黑,加上季夏黄共五色,更有“五色配五方”之说[13]。在五行色彩观中,青主木,代表东方,意指春天万物之生长,即生命也。“东方”也是太阳升起的方向,指万事万物的开始,喻意吉祥。在传统文化中,凡与“青”有关联的大多都象征着吉祥、和谐、希望、生机、活力、正派、庄重等[18],青即现代的蓝。此外,梁平盛产棉、麻、葛布和蓝靛的自然条件也促成了蓝白相间的蓝印花布应运而生,并由此带来了与此相关的生产生活习俗和审美情趣的形成,蓝白搭配也逐渐成为了百姓喜闻乐见的配色方式,并通过赋予特定的色彩寓意来寄托人们对美好生活的向往。

综上所述,根据梁平蓝印花布题材出现的频率和纹样意蕴,从以上3种不同类型的意蕴中提取出“吉祥”“富贵”“繁荣”“福寿”“和合”“智慧”“圆满”“秩序”“希望”“正派”“和谐”等关键词作为意蕴基因。

3 造意与创新:文化基因突变

所谓“造意”是为了适应新环境的文化语境和新时代民众的精神需求,通过技术手段对梁平蓝印花布纹样实施文化基因“突变”,以创造出多样化的纹样形式和创意产品。

3.1 基于形状文法的纹样演化

形状文法是以形状运算为主的设计推理方法[19],由乔治·斯蒂尼(George Stiny)和詹姆斯·吉普斯(James Gips)在1972年首次提出,随后,乔治·斯蒂尼于1980年发表了《介绍形状和形状文法》一文。形状文法的基本逻辑是将某1个或几个基础图形依据形状文法的关系与规则,在一定空间中进行排列组合,进而形成新的图形,衍生出一系列新的设计方案[20]。近年来,国内一些学者运用形状文法对土家族织锦纹样[21]、磁州窑纹样[22]、阜阳剪纸纹样[23]、苗绣纹样[24]等各类传统纹样进行了研究。

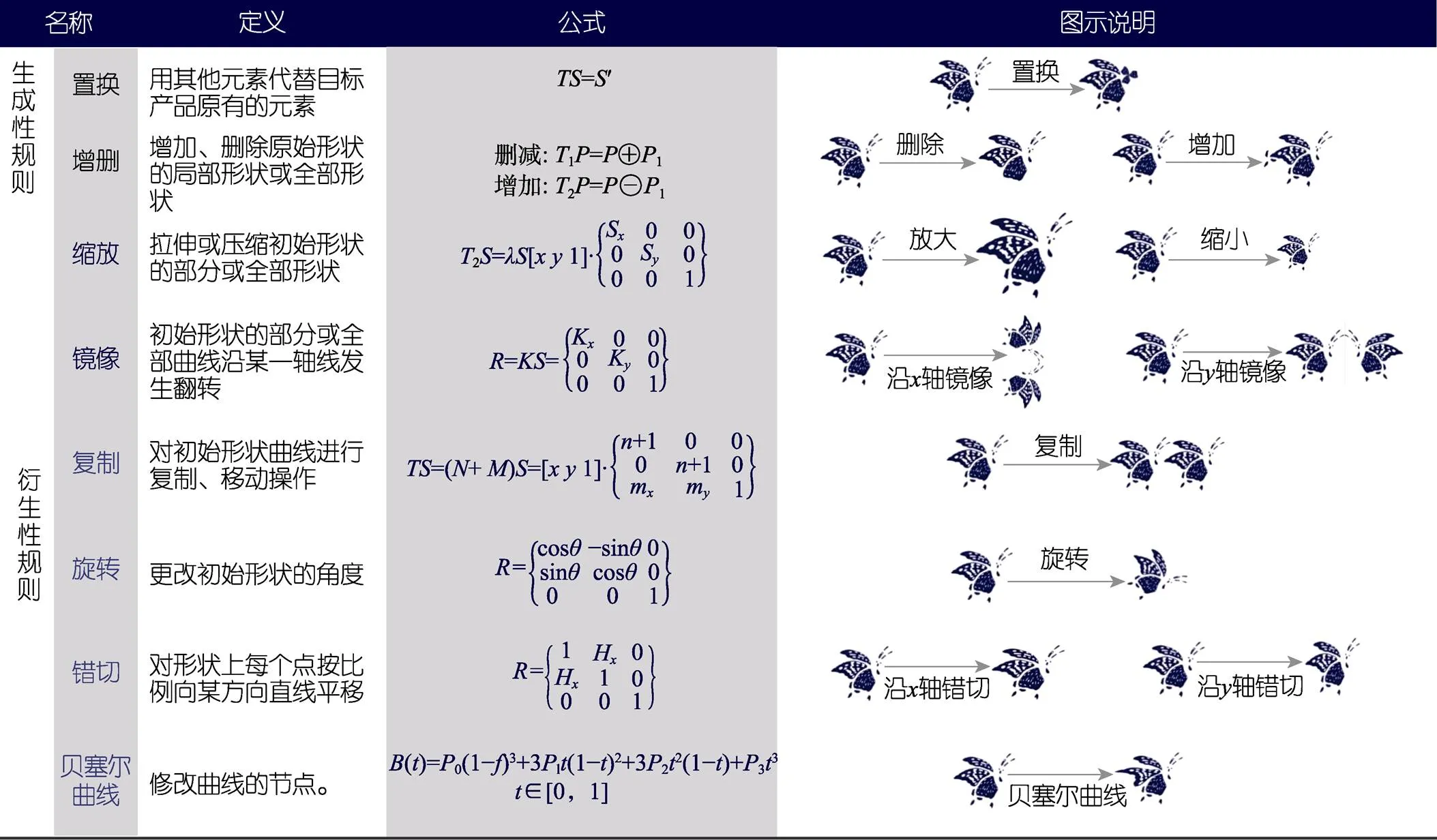

3.1.1 形状文法推理公式

形状文法对形状的推理计算是通过一个四元组公式进行的,即G=(,,,)。式中,G代表经置换、镜像、复制、错切等规则操作衍生的形状集;为形状的有限集合;为符号的有限集合;为推理规则有限集合;为初始形状。在实际的纹样形状文法推理过程中[25],初始形状是从梁平蓝印花布纹样数据库中提取的典型纹样。为了系统直观地展示形状文法的分类、定义、公式及图示说明等信息[19],在此以图片形式呈现,如图4所示。

3.1.2 应用流程介绍

阶段一:根据题材,从提取的梁平蓝印花布纹样基因数据库中选出典型基因纹样作为基础纹样。

图4 形状文法推理公式及图示说明

阶段二:对选取的基因纹样进行进一步修正完善,作为后续转化推演设计的初始形状。在使用矢量绘图软件绘制蓝印花布纹样时,客观再现传统纹样的原型。

阶段三:运用形状文法中的生成性规则[26]对选取的初始形状进行第一次纹样推演,推演出新的基础单元形。在第一次纹样推演后,再运用形状文法的衍生性规则[26]进行第二次推演,推演规则选择(如置换、缩放、复制、镜像等)和推演次数根据纹样的具体设计需求决定。

第四阶段:确定传统纹样创新性转化的约束条件。由于蓝印花布传统纹样的形态基因、结构基因、色彩基因、意蕴基因具有互为一体、相互表征的特性,因此,运用生成性规则和衍生性规则推演出的新纹样将受到结构基因、色彩基因和意蕴基因的约束。此外,约束条件的确立也能更有效地加深创新性转化后传统纹样的文化基因印记。

上述4个阶段流程如图5所示。

3.1.3 创新转化推演设计

传统纹样基因主要分为植物纹、动物纹、人物纹及几何纹等。运用形状文法可以将梁平蓝印花布传统纹样转化为新纹样,从而实施纹样形态创新。在此选取传统纹样中的植物纹样作为推演对象进行转化推演示例,其他类型的纹样可同理进行推演设计。

1)推演前准备。根据设计方案需求,选取题材基因数据库中DZW005纹样作为推演对象。运用POTOSHOP图片处理软件对选取对象进行纹样图底处理,加深选取对象的对比度,强化主体纹样轮廓,为生成性推演和衍生性推演做好准备工作。

2)生成性推演。生成性推演环节可单独使用置换或增删,也可同时使用2种规则,还可以针对推演对象的局部节点或整体轮廓线进行单次或多次的置换与增删推演操作[27]。将推演对象DZW005纹样中需要进行置换或增删的区域进行标识,用a、b、c、d代表4个区域,如图6所示。生成性推演步骤:推演一,a区域和b区域执行增删命令,同时置换新的纹样;推演二,c区域执行增删命令;推演三,d区域执行增删命令,同时置换新的纹样。该环节推演时应注意保留推演对象DZW005纹样基因的显著特征,以守正与固本。

图6 梁平蓝印花布DZW005纹样生成性推演

3)衍生性推演。衍生性推演是对生成性推演得到的推演对象1进行再次推演。该环节分2部分进行,第一部分是进行细节衍生性推演,第二部分是进行整体衍生性推演。

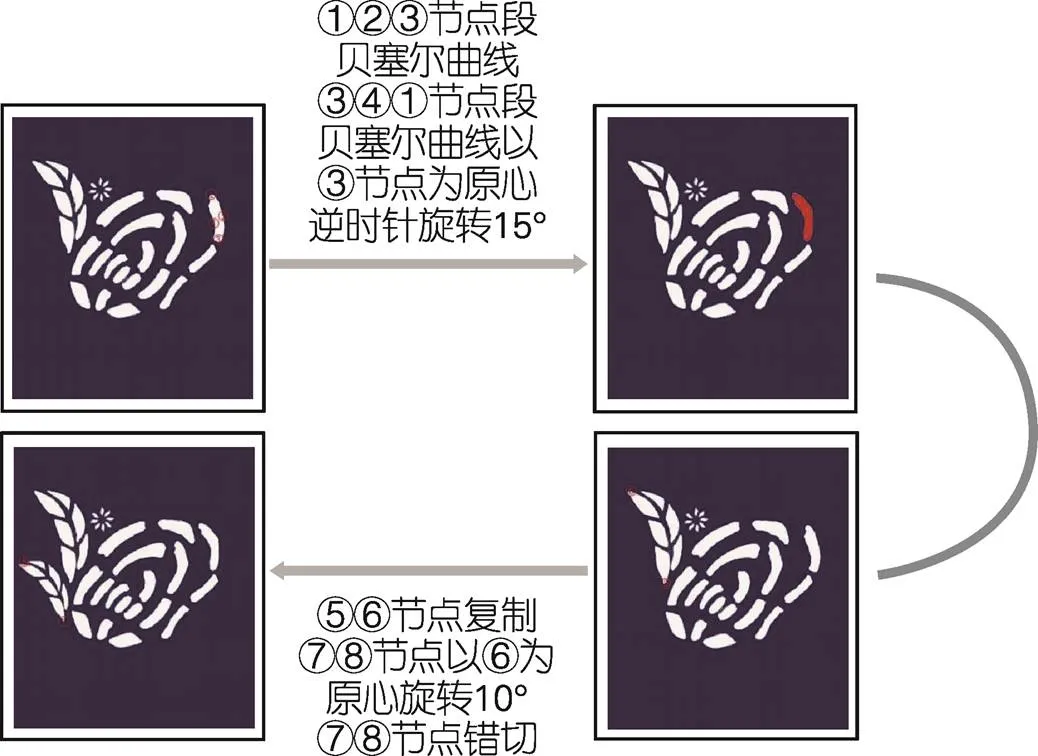

第一部分推演主要是针对纹样轮廓线进行的推演,因此需先对推演对象1的外轮廓线中选定执行衍生性推演的节点进行有序编号,编号顺序从本纹样十二点钟方向顺时针排序,依次为节点①②③④⑤……,编号数根据选取的纹样轮廓复杂程度而定,如图7所示。推演步骤一,运用贝塞尔曲线命令使①②③3个节点弯曲的幅度更加明显,然后运用贝塞尔曲线命令使③④①3个节点曲线向内弯曲,最后,使用旋转命令以③节点为原点,逆时针旋转15°。在推演步骤二中,针对⑤⑥节点执行复制命令,之后将复制的⑦⑧节点以⑥为原点旋转10°,执行错切命令,再次形成新的纹样2。

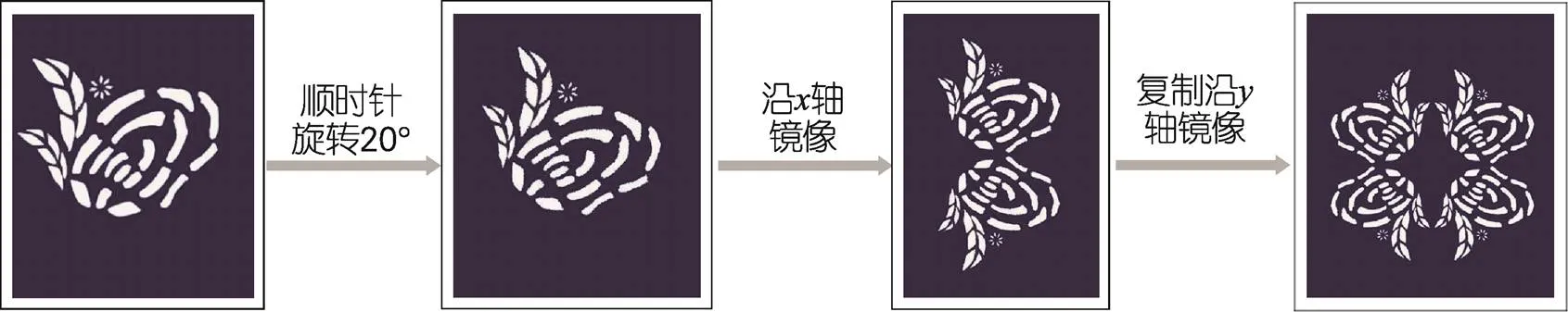

细节衍生性推演结束后,开始整体衍生性推演。推演步骤:推演对象2顺时针旋转20°;旋转后执行沿轴镜像命令;再使用复制命令进行复制后,沿轴执行镜像命令,如图8所示。

图7 梁平蓝印花布DZW005纹样生成性推演(细节)

图8 梁平蓝印花布DZW005纹样生成性推演(整体)

4)约束条件设定。利用生成性推演和衍生性推演得到的新纹样进行图案设计并不是随心所欲地进行的,还必须受到结构基因、色彩基因和意蕴基因的约束。结构约束、色彩约束和意蕴约束是纹样设计创新的“边界”,其目的是保持梁平蓝印花布文化基因的本真性。需要说明的是,之所以没将“材料”作为约束条件,是因为材料只是承载图案信息的物质载体,并不具有文化基因的性质,即“材料”并不是体现梁平蓝印花布辨识度的必要条件。因此,材料的多样化也可以作为梁平蓝印花布产品创新的另一突破口。

运用形状文法推演出的图案,只是在纹样基因基础上演化出的基础纹样图案,作品的最终形成还需要以此为主要元素进行排列组合式的设计。根据格式塔心理学的观点,图形设计应遵循图底原则、完形原则、异质同构原则等,应根据人的心理结构和视觉规律来展开,追求图像外形和内涵与人的情感和心理的同一性[28]。设计中应重点处理好3种关系:图形中的“主题-背景”关系、视觉上的“有”与“无”的关系以及不同“形”之间和“形”与“意”之间的关系等[29]。此外,消费者的心理偏好、审美取向和情感诉求也是需要考虑的外部约束条件。

3.2 产品创新设计应用

产品设计名称:“谭木匠”品牌木梳及纸质包装盒设计。“谭木匠”品牌木梳与梁平蓝印花布产自同一地域,文化上同根同源。因此,用梁平蓝印花布纹样表征“谭木匠”品牌木梳可以进一步凸显地方文化特色,提高品牌辨识度。

主题及意蕴:将民间文化中对婚姻的祝福语“多子多福”作为图案主题,选取梁平蓝印花布常用的石榴花纹样作为主体纹样。石榴花在民间文化中寓意“多子多福”“和合”“圆满”“兴旺”等,与主题契合。

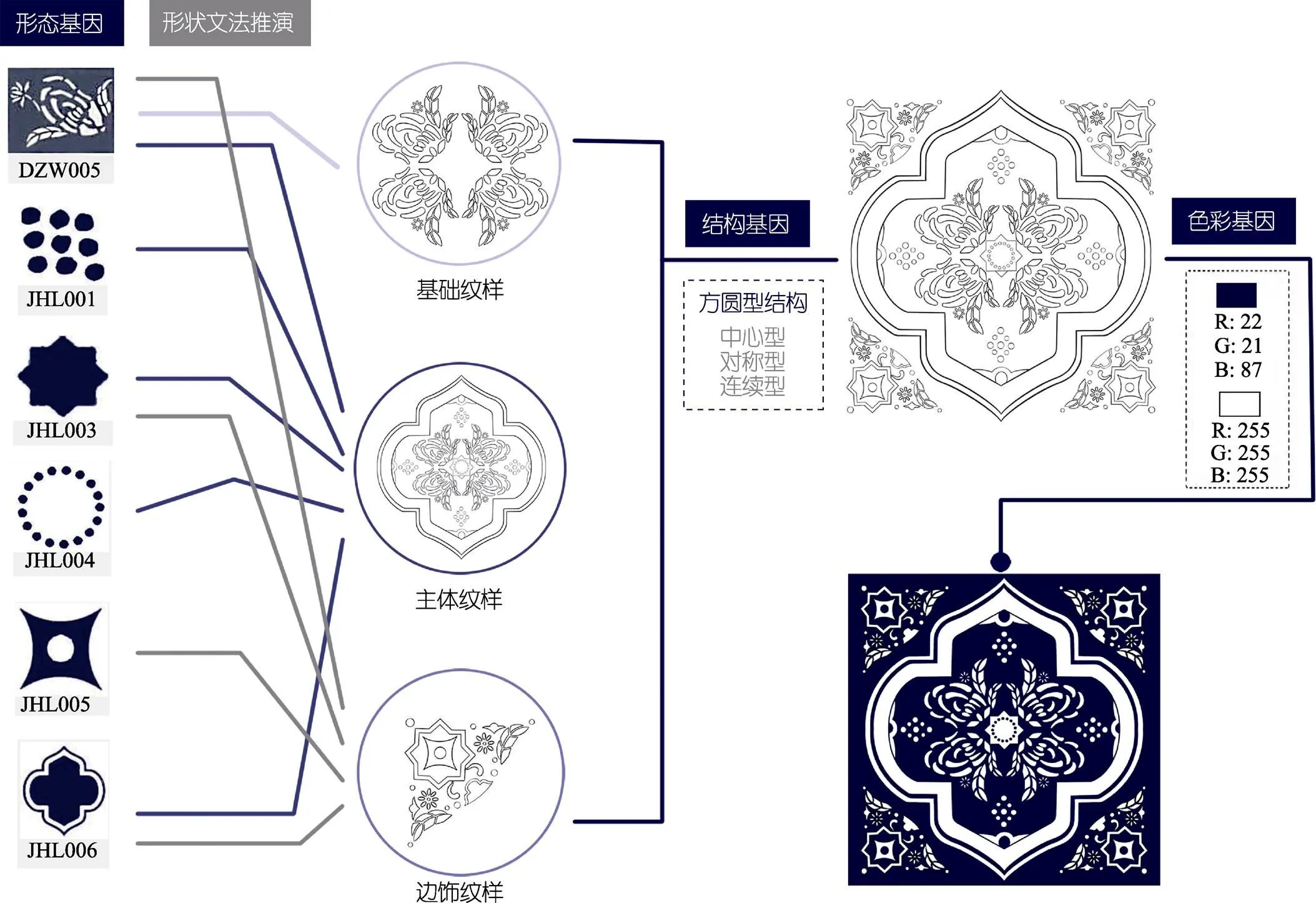

形态与结构:选取纹样基因库中的石榴花DZW005,通过生成性推演和衍生性推演得到“基础纹样”;“基础纹样”结合JHL001、JHL003、JHL004、JHL006进一步推演出“主体纹样”;再以DZW005和JHL003、JHL005、JHL006推演出“边饰纹样”。结合产品的形态特征,选用方圆搭配结构,以“主体纹样”为中心,“边饰纹样”分布四周,总体上保留传统纹样“圆满”与“对称”的典型结构特征,如图9所示。

色彩:延用传统蓝白相间的色彩搭配,强化梁平蓝印花布色彩的辨识度。

载体:由传统葛布转换为纸质包装盒和木梳,如图10所示。

图9 梁平蓝印花布传统纹样创新转化过程

图10 基于梁平蓝印花布纹样的产品创新设计个案

延伸应用:作为具有地域特色的文化符号,梁平蓝印花布传统纹样还可广泛应用于文创产品设计中,如图11所示。

图11 梁平蓝印花布纹样延伸应用案例

4 结语

民间艺术是民间社会生活的结晶,会随着社会的进步而不断演化。民间艺术的演化机制是一个自然选择的过程,是在与环境的互动中不断修正自己、调整自己、超越自己的过程。因此,民间艺术并非某一时间节点上静止的画面,而是在连续而非断裂的时间轴上的动态演进图像。“超越”是在保留了传统文化基因前提下的超越,是保持了本真性的改造,而非新“物种”的诞生,这是民间艺术的生存法则和自我生长逻辑。外力介入的保护也必须遵循这一法则和逻辑。因此,只有在把握不同形式民间艺术生长规律的前提下,修复或重构其所处的文化生态闭环,在“传统”与“现代”的互动中找到新的平衡点,在坚持“守正”的基础上“创新”,在“固本”的前提下“蜕变”,才能增强民间艺术的生存发展能力,完成“传统”向“现代”的转化。

[1] 新华社.关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[EB/OL]. (2017-01-15) [2023-04-26]. http://www. gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.

[2] 戴灼华, 王亚馥. 遗传学[M]. 3版. 北京: 高等教育出版社, 2016. DAI Z H, WANG Y F. Genetics[M]. 3rd ed. Beijing: Higher Education Press, 2016.

[3] 董丹华. 基于DNA模型的中国档案保护技术文化基因提取与分析[J]. 档案学通讯, 2021(6): 85-93. DONG D H. Extraction and Analysis of Cultural Gene Based on DNA Model for Archives Protection Technology in China[J]. Archives Science Bulletin, 2021(6): 85-93.

[4] 张犇. 论艺术乡建的本质与要义[J]. 民族艺术研究, 2022, 35(6): 118-123. ZHANG B. On the Essence and Meaning of Art Village Construction[J]. Ethnic Art Studies, 2022, 35(6): 118- 123.

[5] 罗伯特·波拉克. 杨玉龄译. 解读基因: 来自DNA的信息[M]. 北京: 中国青年出版社, 2000. POLLACK R. Signs of Life[M]. YANG Y L Translated. Beijing: China Youth Press, 2000.

[6] 徐舜杰. 文化基因五论中华民族从多元走向一体[J]. 湖北民族学院学报, 2008(3): 9-14. XU S J. Five Essays on Cultural Genes of the Chinese Nation from Diversity to Integration[J]. Journal of Hubei University for Nationalities, 2008(3): 9-14.

[7] 刘甜, 林家阳. 文化基因视域下文旅特色小镇品牌塑造实践研究[J]. 包装工程, 2020, 41(2): 89-96. LIU T, LIN J Y. Brand Building of Towns with Tourism Characteristics under the Perspective of Cultural Gene[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(2): 89-96.

[8] 夏兴有. 中国道路的文化基因[M]. 南宁: 广西人民出版社, 2017. XIA X Y. Cultural Genes of China Road[M]. Nanning: Guangxi People's Publishing House, 2017.

[9] 李书敏, 蓝锡麟. 巴渝文化丛书·历史沿革[M]. 重庆: 重庆出版社, 2004. LI S M, LAN X L. Ba Yu Culture Series: Historical Evolution[M]. Chongqing: Chongqing Publishing House, 2004.

[10] 刘勇, 廖国聪. 梁平蓝印花布的艺术特色[J]. 重庆三峡学院学报, 2009, 25(1): 42-45. LIU Y, LIAO G C. On Artistic Features of Liangping Blue-Printed Cloth in Chongqing[J]. Journal of Chongqing Three Gorges University, 2009, 25(1): 42-45.

[11] 张道葵. 三峡文化论析[J]. 湖北三峡学院学报, 2000, 22(4): 22-27. ZHANG D K. A Study of Sanxia Culture[J]. Journal of Hubei Three Gorges University, 2000, 22(4): 22-27.

[12] 雷圭元. 雷圭元图案艺术论[M]. 上海: 上海文化出版社, 2016. LEI G Y. Lei Guiyuan on Pattern Design Art[M]. Shanghai: Shanghai Culture Publishing House, 2016.

[13] 张雷. 天门蓝印花布的技艺与文化研究[D]. 上海: 东华大学, 2018. ZHANG L. Research on Techniques and Culture of Tianmen Blue Calico[D]. Shanghai: Donghua University, 2018.

[14] 张道一. 中国图案大系(一)[M]. 济南: 山东美术出版社, 1993. ZHANG D Y. China Pattern Series-I[M]. Jinan: Shandong Art Publishing House, 1993.

[15] 周松波. 方圆之探: 解码中西文化[M]. 北京: 人民出版社, 2010. ZHOU S B. Squares & Cycles[M]. Beijing: People's Publishing House, 2010.

[16] 翟奎凤. 上下与方圆: 早期天地观念的空间意象及其德性意义[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, 53(3): 59-66. ZHAI K F. Up and down and Fiona Fang: The Spatial Image of the Early Concept of Heaven and Earth and Its Moral Significance[J]. Journal of East China Normal University (Humanities and Social Sciences), 2021, 53(3): 59-66.

[17] 杨丽娟. 先秦儒道“方圆文化” 与理想人格之塑造[D]. 金华: 浙江师范大学, 2013. YANG L J. The "Fangyuan Culture" of Confucian and Taoist in the PRE-QIN Period and the Shaping of Idealpersonality[D]. Jinhua: Zhejiang Normal University, 2013.

[18] 陈维稷. 中国纺织科学技术史: 古代部分[M]. 北京: 科学出版社, 1984. CHEN W J. The History of Textile Science and Technology in China: Ancient Part[M]. Beijing: Science Press, 1984.

[19] 贾小宁. 基于形状文法的小型除雪车造型设计研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2019. JIA X N. Research on Modeling Design of Small Snow Remover Based on Shape Grammar[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2019.

[20] 杨涛. 基于形状文法的汽车前脸造型意象重组方法研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2009. YANG T. The Research on the Method of Image Recombination of Automobile Front Based on the Shape Grammar Theory[D]. Changsha: Hunan University, 2009.

[21] 尹秀文, 程帆. 基于形状文法的土家族织锦纹样在包装中的衍生应用[J]. 中国包装, 2023, 43(3): 58-61. YIN X W, CHENG F. Derivative Application of Tujia Brocade Patterns Based on Shape Grammar in Packaging[J]. China Packaging, 2023, 43(3): 58-61.

[22] 冯青, 胡易军. 基于形状文法和模糊综合评价的磁州窑纹样提取与设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(22): 195-204. FENG Q, HU Y J. Extraction and Design Study of Cizhou Kiln Pattern Based on Shape Grammar and Fuzzy Comprehensive Evaluation[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(22): 195-204.

[23] 任尧, 庄德红, 孙传金. 基于形状文法的阜阳剪纸纹样提取与衍生设计研究[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版), 2022, 39(4): 24-28. REN Y, ZHUANG D H, SUN C J. Research on the Extraction and Derivative Design of Fuyang Paper-Cutting Patterns Based on Shape Grammar[J]. Journal of Anhui University of Technology (Social Sciences), 2022, 39(4): 24-28.

[24] 蒋文茜. 基于形状文法的苗绣纹样提取与再造方法研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2022. JIANG W Q. Research on Miao Xiu Pattern Extraction and Reconstruction Method Based on Shape Grammar[D]. Guiyang: Guizhou University, 2022.

[25] 王伟伟, 彭晓红, 杨晓燕. 形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2017, 38(6): 57-61. WANG W W, PENG X H, YANG X Y. Application Study of Shape Grammar in Evolutionary Design of Traditional Patterns[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(6): 57-61.

[26] 卢兆麟, 汤文成, 薛澄岐. 一种基于形状文法的产品设计DNA推理方法[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2010, 40(4): 704-711. LU Z L, TANG W C, XUE C Q. Method of Design DNA Reasoning Based on Shape Grammar[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2010, 40(4): 704-711.

[27] 罗茜, 余鲁. 形状文法视角下汉代漆器云纹纹饰的应用研究[J]. 包装工程, 2021, 42(4): 292-298. LUO X, YU L. Application of Lacquerware Moiré Patterns under Perspective of Shape Grammar[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(4): 292-298.

[28] 梅天鹏. 图形设计对受众认知的调动——“格式塔” 完形法则的运用思考[D]. 兰州: 西北民族大学, 2016. MEI T P. Graphic Design for the Audience Cognitive Mobilization[D]. Lanzhou: Northwest University for Nationalities, 2016.

[29] 库尔特·考夫卡. 格式塔心理学原理[M]. 李维译. 北京: 北京大学出版社, 2010. KOFFKA K. Principle of Gestalt Psychology[M]. LI W Translated. Beijing: Peking University Press, 2010.

Tradition and Innovation: Contemporary Expression of Liangping Traditional Blue Printed Fabric Patterns

LUO Xi1,2

(1.School of Art, Southeast University, Nanjing 211189, China; 2.School of Fine Arts, Chongqing Three Gorges University, Chongqing 404020, China)

The work aims to provide new ideas and methods for the protection and inheritance of Liangping blue printed fabric, and add impetus to the creative transformation and innovative development of intangible cultural heritage.Literature review, field survey, DFA analysis, computer-aided design and other methods were used to study the traditional patterns of Liangping blue printed fabric. Firstly, based on the theory of cultural genes, the traditional patterns of Liangping blue printed fabric were identified and extracted. Then, shape grammar was used to deduce the extracted morphological genes, forming new pattern graphics. Finally, the new pattern graphics were applied to cultural and creative product design.The basic idea for the protection and inheritance of Liangping blue printed fabric patterns is to combine tradition and innovation. The cultural genes of Liangping blue printed fabric patterns are composed of morphological genes, structural genes, color genes, and connotation genes. Based on the morphological genes of the patterns, and with the structural genes, color genes, and connotation genes as constraints, a variety of pattern graphics can be deduced through shape grammar, and traditional and modern innovative cultural and creative products can be designed.

Liangping blue printed fabric; traditional patterns; cultural genes; shape grammar

TB472

A

1001-3563(2024)04-0438-10

10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.04.049

2023-09-23

国重庆市社会科学规划项目(2021NDQN99);重庆市教育委员会人文社会科学研究项目(21SKGH197)