基于GC-IMS对不同品种咖啡豆挥发性有机物指纹图谱分析

2024-02-28杨卫星樊竹青李华健李学玲

杨 莉,杨卫星,李 茜,樊竹青,李华健,李学玲*

(1.普洱学院 生物与化学学院,云南 普洱 665000;2.云南农业大学 食品科学技术学院,云南 昆明 650100;3.文山州农业科学院,云南 文山 663000)

咖啡属于茜草科植物,原产地为埃塞俄比亚,生于热带或亚热带,我国云南和海南为主要栽培地区[1-2]。阿拉比卡、罗布斯特和利比里亚是咖啡豆的三大品种,其中阿拉比卡和罗布斯特咖啡种植最广泛,也最具有经济价值[3]。目前咖啡的生产量和消费量在世界三大饮料作物中位居首位,成为石油之后,世界第二的原料型产品[4-6]。咖啡挥发性组分的类型及含量直接决定了咖啡特征性香气的表型,咖啡香气是判断咖啡等级的一个重要指标[7-10]。生咖啡豆风味较差,需要经过适当的烘焙处理,促使风味前体物质发生系列化学反应,生成醇类、酯类、醛酮类、呋喃类、吡啶类、吡嗪类、吡咯类、酚酸类及硫化物等挥发性香气化合物,形成咖啡的特征风味[11-13]。弘子姗等[14]采用顶空气相色谱-离子迁移谱法(headspace gas chromatography-ion mobility spectrometry,HS-GC-IMS)技术证实了生咖啡豆粉、烘焙咖啡豆粉及熟咖啡豆粉之间挥发性物质差异成分,区分生、熟咖啡豆粉品种及地理来源差异。周斌等[15]对不同产地咖啡豆香气成分组成进行分析,发现不同地区的咖啡挥发性香气成分基本相似,含量有差别。王莹等[16]研究了兴隆咖啡烘焙过程中香气物质变化规律,根据挥发性成分的不同可区分不同烘焙度咖啡。现有研究发现影响咖啡风味的可挥发物质成分约有400多种,其中约50%是醛类物质,约20%是酮类物质,约8%酯类物质,约7%是杂环化合物,约2%是二甲基硫化物,还有少量其他类有机物以及有特殊气味的硫化物[17-19]。

目前,对咖啡风味评价大多依赖于感官评价,难以作为可靠的数据分析基础,因此需要借助电子鼻、电子舌、气相色谱-质谱联用、气相色谱-嗅闻等仪器进行分析[20-22]。气相色谱-离子迁移谱法(gas chromatography-ion mobility spectrometry,GC-IMS)是一种分辨率高、灵敏度强、分析高效、操作简便的快速检测技术,样品无需复杂预处理,在常压电场作用下可直接进行检测[23-25],已广泛应用于果蔬、肉类、乳品饮料等的产地溯源、品质评价、食品掺假[26-27]等领域,而将GC-IMS用于咖啡挥发性有机物的分析研究报道较少。

该研究利用顶空气相色谱(HS-GC)-离子迁移谱(GCIMS)技术对4个不同品种咖啡生豆样品(A1、B1、C1、D1)及其经烘焙后熟豆样品(A2、B2、C2、D2)挥发性风味物质进行检测和分析,并对其进行主成分分析(principal componentanalysis,PCA)。以期比较不同品种咖啡豆挥发性风味物质之间的差异,为咖啡品种筛选、品质评价等方面提供理论依据,为咖啡烘焙加工工艺改进及产品研发提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

咖啡豆(78667、卡蒂姆、耶加卡杜拉、哥伦比亚波邦)样品:来自于普洱市思茅区木乃河工业园区咖啡庄园,均为水洗豆,其中,生咖啡豆打粉(80目)样品分别编号为A1、B1、C1、D1;生咖啡豆烘焙后打粉(80目)样品分别编号为A2、B2、C2、D2)。每个样品平行2次。

无水乙醇、乙腈(均为分析纯):上海阿拉丁生化科技股份有限公司;丙酮、2-丁酮、2-戊酮、2-己酮、2-庚酮、2-辛酮、2-壬酮(均为分析纯):北京国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

Flavour Spec1H1-00053型GC-IMS联用仪:德国G.A.S公司;SANTOKER R500E烘焙机:北京三豆客科技有限公司;CTC-PAL自动进样装置:瑞士CTC Analytics AG公司;AL204型电子分析天平:梅特勒托利多仪器有限公司;FW-80型高速万能粉碎机:北京市医疗仪器厂。

1.3 方法

1.3.1 咖啡豆烘焙条件

气源为液化石油气,火力为0.5 kPa,风门为4,转速为60 r/min。烘焙生豆质量约1 kg,入豆温度180~190 ℃,烘焙时间15~20 min,中深度烘焙。烘焙日期2022年12月23日,咖啡豆粉碎过80目筛。

1.3.2 HS-GC-IMS测定条件

HS条件:称取1 g咖啡豆粉末样品,置于20 mL顶空瓶中,40 ℃孵育20 min后进样。采用自动顶空进样方式,顶空孵化温度40 ℃;孵化时间20 min;孵化转速500 r/min;顶空进样针温度85 ℃;进样量200 μL[14]。

GC条件:MXT-5色谱柱(15 m×0.53 mm,1 μm);柱温60 ℃;分析时间30 min;载气为高纯氮气(N2)(纯度≥99.999%);柱流速初始为2 mL/min,保持2 min,2~10 min柱流速线性增加至100 mL/min,10~20 min柱流速线性增加至150 mL/min。

IMS条件:漂移管长度98 mm;管内线性电压500 V/cm;漂移管温度45 ℃;漂移气为高纯氮气(N2)(纯度≥99.999%)飘移气体流速150 mL/min[15]。

1.3.3 数据处理

采用LAV软件与GC-IMS Library Search软件内置的美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)和IMS数据,根据保留时间/迁移时间进行二维谱图物质定性分析。采用Reporter和Gallery插件程序构建挥发性有机物的差异图谱和指纹图谱,比较不同样品间挥发性有机物差异进行相对定量。采用Dynamic PCA plug-ins插件程序进行主成分分析(PCA)。采用Excel 2019对数据进行处理。

2 结果与分析

2.1 咖啡挥发性有机物差异对比

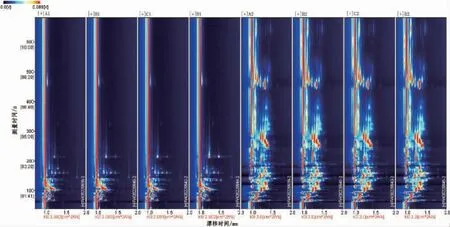

采用GC-IMS仪器LAV分析软件中的Reporter 插件程序对不同咖啡豆挥发性成分进行三维对比,横坐标左侧红色竖线为反应离子峰(reaction ion peak,RIP)。RIP峰两侧的每一个点代表一种挥发性有机物。颜色代表物质的浓度,白色表示浓度较低,红色表示浓度较高,颜色越深表示浓度越大。不同咖啡挥发性有机物GC-IMS分析谱图见图1。由图1可知,生豆与熟豆挥发性有机物差异较大。

图1 不同咖啡豆挥发性有机物GC-IMS二维谱图Fig.1 GC-IMS two-dimensional spectrumof volatile organic compounds in different coffeebeans

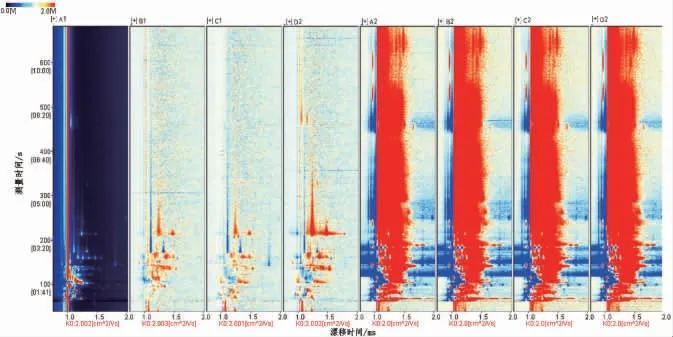

为了更清晰地展现样品间挥发性香气成分的差异,通过GC-IMS方法进行检测,采用差异模式对比,结果见图2。

图2 不同咖啡豆挥发性有机物GC-IMS谱图Fig.2 GC-IMS spectra of volatile organic compounds in different coffeebeans

由图2可知,以样品A1为参照,样品B1、C1、D1中挥发性化合物相对含量与参照样品相当,样品A2、B2、C2、D2中挥发性化合物相对含量高于参照样品,说明咖啡豆样品经过烘焙熟制后,产生了新物质。为了明确对比咖啡豆样品中具体的差异物质,选取所有反应离子峰进行指纹图谱对比。

2.2 不同咖啡挥发性有机物GC-IMS定性分析

从GC-IMS分析谱图和差异图,可以明显看出,不同品种咖啡的挥发性香气成分存在明显差异,但依旧无法明确各信号峰所具体对应的挥发性物质,因此需要对图谱中的特征性物质进行定性分析。

GC-IMS从不同品种咖啡豆样品共检测出104种挥发性有机物,根据NIST数据库和IMS数据库比对后,结果见表1。由表1可知,定性检测出81种挥发性有机物,其中,酯类21种,醇类13种,酮类11种,醛类11种,酸类7种,醚类3种,烯类3种,呋喃类3种,吡啶类3种,吡嗪类2种,其他化合物4种。

表1 不同咖啡豆挥发性有机物GC-IMS定性分析结果Table 1 Results of GC-IMS qualitative analysis of volatile organic compounds in different coffeebeans

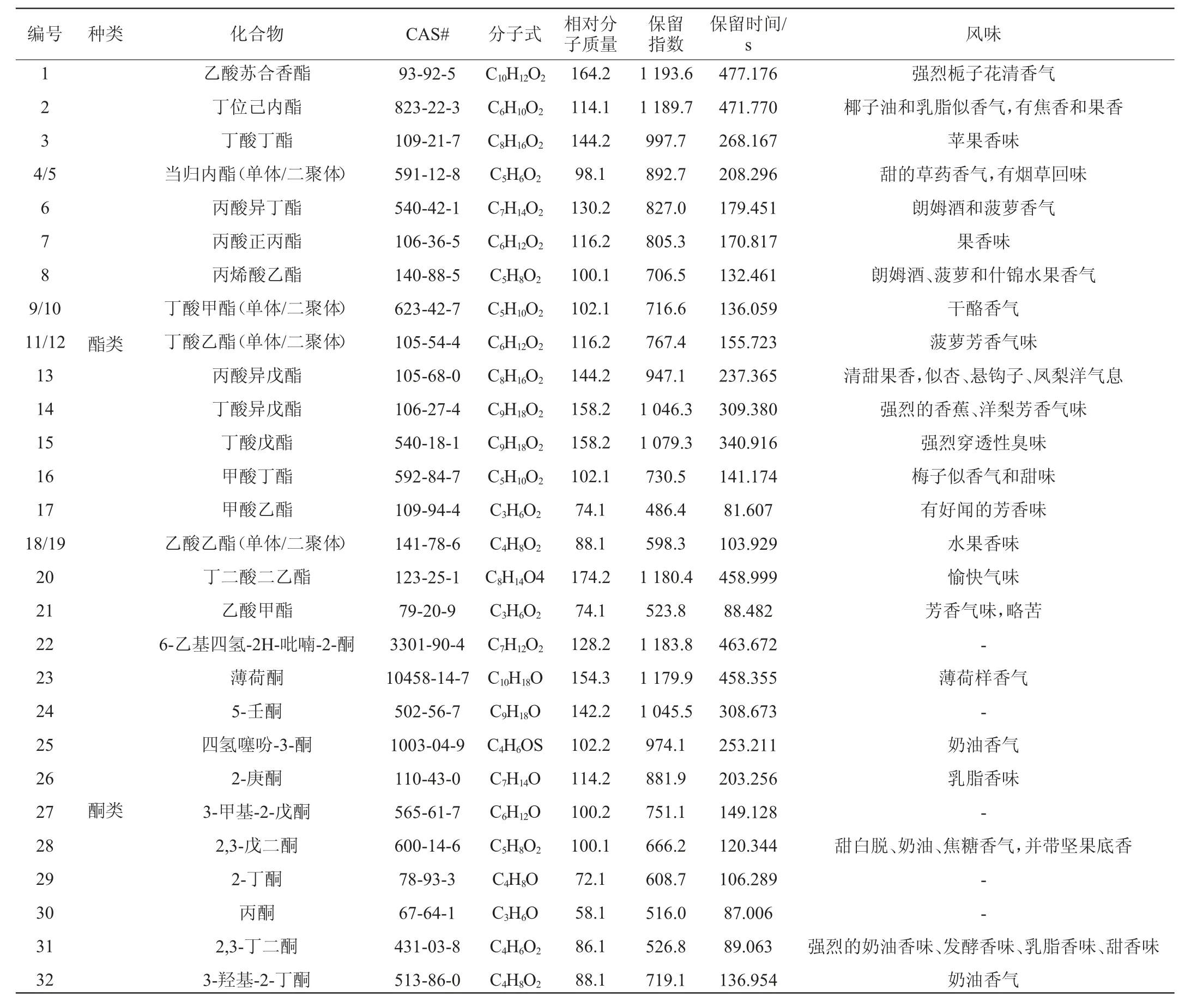

2.3 不同咖啡样品的HS-GC-IMS指纹图谱

为进一步分析比较咖啡样品之间挥发性有机物差异,用LAV软件中GalleryPlot插件生成不同咖啡样品特征挥发性成分的指纹图谱,以识别不同咖啡样品的特征峰区域。每一行代表一个样品中不同挥发性有机物的信号峰;每一列代表同一挥发性有机物在不同样品中的信号峰,每个特征峰的颜色代表强度,蓝色为背景,红色代表物质成分,红色越深表示含量越高。不同咖啡样品挥发性有机物的指纹图谱见图3。

图3 不同咖啡豆挥发性有机物指纹图谱Fig.3 Fingerprint of volatile organic compounds in different coffeebeans

由于咖啡豆样品挥发性有机物种类及含量差距较大,将明显差异的物质从左往右依次分为A、B、C、D、E、F、G、H、I、J十个区域,由图3可知,A区域中标出的挥发性有机物在8个咖啡豆样品中均有检出且含量相对较高,共有的风味物质有丙酮、3-呋喃甲醇、丙烯酸乙酯,其中丙烯酸乙酯具有强烈的果香味,奠定了咖啡豆样品总体的香气基调;B区域中标出的挥发性有机物为咖啡豆样品A1、B1、C1、D1中共有的香气化合物,主要为醛类物质、酯类物质,还含有部分醇类物质、酸类物质,其中丁酸甲酯呈现干酪香气;烯丙基腈、丙醛呈现刺激性气味;乙酸乙酯呈现水果香味;C区域中标出的物质在咖啡豆样品A2、B1、B2、D2中含量较高的物质,主要包括3-羟基-2-丁酮、正戊醛,赋予咖啡奶油的香气和特殊的香味;D区域中标出的物质丁酸甲酯、乙酸甲酯为咖啡豆样品D1特征物质,分别呈现干酪的香气及芳香气味;E区域中标出的物质为咖啡豆样品A2、B2、C2、D2中含量较高的物质,其中乙酸苏合香酯具有强烈的栀子花香;丁位己内酯、2-乙酰吡咯、2,6-二甲基吡啶、2,3-戊二酮、2-甲基吡嗪呈现焦香的气味;柠檬烯呈现柠檬的香气;庚酸、1-庚醇、1-丁醇呈现油脂的香气;丁酸丁酯、甲酸丁酯、乙酸乙酯、丙酸异戊酯呈现水果的香味;甲酸乙酯呈现芳香气味;F区域中标出的物质为咖啡豆样品A2、C2、D2中含量较高的物质,四氢噻吩-3-酮、正己醇、1-丁醇、2,3-丁二酮呈现脂香气味;丙酸丙酯呈现果香气味;G区域中标出的物质为咖啡豆样品A2、C2中含量较高的物质,当归内酯呈现烟草的气味;丁酸乙酯、3-甲基丁醛等呈现果香气味;样品H区域中标出的物质为咖啡豆样品B2的特征物质,为2-甲基丙烯醛、3-甲基-2-丁烯醛;I区域中标出的物质为咖啡豆样品B2、D2中含量较高的物质,2-庚酮等具有脂香的味道;丙酸异丁酯、丁酸异戊酯呈现果香味道;2-乙基呋喃、2-庚基呋喃、2-乙酰基呋喃、2-呋喃甲醇等呋喃类化合物呈现焦香气味;丁二酸二乙酯有愉快的香味;J区域中标出的物质为咖啡豆样品D2特征物质,糠(基)硫醇、2,6-二甲基吡啶呈现焦香气味;丁酸具有难闻的气味。咖啡豆在烘焙过程中发生化学反应产生了咖啡特有的香气成分物质,烘焙过的咖啡豆样品中含有强烈焦香气味的物质,多为呋喃类化合物和含氮含硫类化合物,为美拉德反应的产物,个别样品具有水果的香气、脂香以及花香,丰富咖啡豆样品的整体风味。

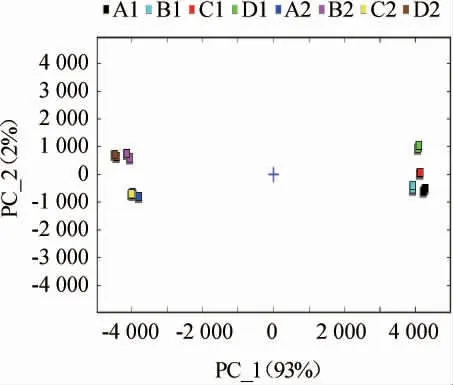

2.4 不同咖啡样品GC-MIS主成分分析

用LAV软件中的Dynamic PCA插件进行不同咖啡样品的主成分分析结果见图4。由图4可知,PC1和PC2的方差贡献率分别为93%、2%,累计方差贡献率为95%,说明主成分可基本完全反映咖啡豆样品组间的所有特征,可以反映不同品种咖啡豆之间挥发性物质差异的因素。其中咖啡豆样品B2和D2组,样品A2和C2组间差距较小,聚在一起,表明不同种类咖啡之间的风味物质相似。而样品A1和D2组间相差甚远,表明咖啡豆之间的风味存在较大差异。这一结果说明采用HS-GC-IMS方法结合PCA,能较好判别和区分不同品种咖啡豆样品。

图4 不同咖啡豆样品的挥发性风味物质主成分分析结果Fig.4 Principal component analysis results of volatile flavor components of different coffeebeans samples

3 结论

该研究利用HS-GC-GC-IMS技术对4个不同品种咖啡生豆样品(A1、B1、C1、D1)及其经烘焙后熟豆样品(A2、B2、C2、D2)挥发性风味物质进行检测和分析,结果表明,可定性检出81种挥发性风味物质。GC-IMS指纹图谱表明,样品D1特征风味物质为丁酸甲酯、乙酸甲酯;样品A2、C2特征风味物质为当归内酯,丁酸乙酯、3-甲基丁醛;样品B2特征风味物质为2-甲基丙烯醛、3-甲基-2-丁烯醛;样品D2特征风味物质为2-呋喃甲硫醇、2,6-二甲基吡啶。PCA结果表明,样品B2、D2及A2、C2距离接近,样品A1、D2距离较远。GC-IMS技术具有简单、快速、无损等特点,该技术为咖啡豆的品种识别、产地追溯、品质控制等方面的判别提供支撑。