乐府诗的文本传播与汉魏五言诗的体式建构

2024-02-27吴大顺

吴大顺

(广西师范大学 文学院,广西 桂林 541004)

汉魏之际是“五言腾涌”的时代,有关汉魏五言诗的体式建构,一直是学术界关注的重要问题。挚虞《文章流别论》已经关注到五言诗的源流,刘勰、钟嵘也有具体论述。钟嵘认为四言“文约意广”,“每苦文烦而意少,故世罕习焉”;五言则“居文词之要,是众作之有滋味者也,故云会于流俗”[1]23。他从四言与五言的表达效果上分析了五言诗取代四言诗的理由。近年,葛晓音先生从五言句式的节奏特点和组织方式的发展趋势分析五言诗的体式特征及形成的原因[2],赵敏俐先生则从音组的对称与非对称、诗歌中音组与语言的关系等角度探讨诗歌体式的生成原理,又从乐府与文人五言诗的关系探讨五言诗的起源与发展问题,认为早期诗体生成与音乐关系密切,又提出五言诗的起源与发展是“汉民族语言不断发展变化的结果”[3]。二位先生的成果对五言诗体式研究有重要推进。诗歌是语言艺术,语言的发展水平对诗歌体式形成的重要作用是肯定的,但是某种特定的语言形式及其生成的文体,并不是语言自然演变的结果,而是在特定文化生态中由人的行为建构的[4]。换言之,语言的发展演变仅为某种文体生成提供了一种可能性,文体在本质上是人们在创作实践中使用和选择语言的结果。一种语言及其所生成的特殊文本形式的传播才是其获得社会普遍认可并逐渐成为社会集体范式的根本动因。

汉魏五言诗最典型的语言体式是“2+3”音组结构。“2+3”音组的多样化组合,是五言句和五言连句产生的语言基础,也是五言诗体式建构的基础。“2+3”音组结构,需要丰富的“双音节词语”和多样化的“三音节”音组结构。汉语自西周到春秋战国再到秦汉的发展历史,有三个重要的节点:一是春秋战国时期,汉语中双音节实词的大量增加,对《诗经》以叹词、双声叠韵和重言等为主的双音节构词方式产生了极大的推动,其重要的动力则是春秋战国时期“礼崩乐坏”,聘问歌咏不行于列国,诵诗言志传统中断,纵横之“士”以向王侯陈说己见、进献“要言妙道”,博取功名富贵。为了获得王侯的信任,他们往往极尽言说之能事,想方设法提高语言的表达技巧,从而促进了语言的发展。二是战国末期,屈原创造性地运用楚歌语言句式创造了楚辞体。楚辞体的特点之一就是句首的“三音节”音组结构。这两次汉语的快速发展,使“2+3”音组结构多样化组合成为可能。这是五言诗体式得以生成的语言发展基础。从先秦到汉初的现存歌谣可见,“2+3”音组结构的五言句及五言连句呈逐渐增多的趋势,这与秦汉语言发展的轨迹是基本一致的。三是汉武帝礼乐文化建设中的“采诗夜诵”行为,以及武帝命李延年“以曼声协律,朱马以骚体制歌”[5]101,极大提高了秦汉以来秦、楚、代、赵等地歌谣的文化地位,使有滋味的五言诗体以显著的方式出现在汉乐府歌辞之中,至此五言诗体式的雏形开始具备。可值注意的是,在汉语发展的三个历史节点上,文人或者说文士对汉语的创造性使用都起了比较关键的作用。

本文拟从汉魏时期乐府文本的生成与传播角度分析汉魏五言诗体式建构与音乐活动、语言发展及文人创作中的选择运用等方面的关系。

一、“乐辞本”与“文辞本”:乐府诗的两种文本系统

王国维在《汉以后所传周乐考》一文中曾指出《诗经》的“诗家传诗”与“乐家传诗”的区别:“诗家习其义,出于古师儒。孔子所云言诗诵诗学诗者,皆就其义言之,其流为齐、鲁、韩、毛四家。乐家传其声,出于古太师氏。子贡所问于师乙者,专以其声言之,其流为制氏诸家。”[6]136诗家重“义”而乐家重“声”。汉代乐府机关对乐府诗的采集、传录也存在“传声”与“传义”两类。这一点在《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》著录乐府歌辞的细节中已有体现。

《汉书·艺文志》是将歌诗分别著录于“六艺”和“诗赋”两处的。《汉书·艺文志》《六艺略》“乐”部著录“《乐记》二十三篇、《王禹记》二十四篇、《雅歌诗》四篇、《雅琴赵氏》七篇、《雅琴师氏》八篇、《雅琴龙氏》九十九篇”,还特别提及“雅乐声律,世在乐官”的情况[7]1712。据《晋书·乐志》记载,杜夔曾传《鹿鸣》《驺虞》《伐檀》《文王》旧雅乐四曲,“皆古声辞”[8]684。王先谦怀疑《汉书·艺文志》的四篇《雅歌诗》就是杜夔所传汉代的《诗经》雅乐四曲[9]219。《诗赋略》“歌诗”部著录“高祖歌诗”等二十八家,三百一十四篇[7]1755。其中“泰一杂甘泉寿宫歌诗十四篇”“宗庙歌诗五篇”“诸神歌诗三篇”“送迎灵颂歌诗三篇”等,这些歌诗都是郊庙礼乐歌辞,与《六艺略》“乐”部之《雅歌诗》四篇同属“雅乐”系统。刘向、刘歆父子把这些“雅乐”歌诗分别著录于《六艺略》的“乐”部和《诗赋略》的“歌诗”部,这一细节说明,“乐”部是音乐表演形态的歌辞记录,属“乐”家类;《诗赋略》的“歌诗”当是歌辞的文本记录。

《隋书·经籍志》对乐府“歌辞”和“乐录”“乐谱”也是分开著录的。《隋书·经籍志》“乐部”著录乐论、乐录、乐记、乐府声调、乐谱、琴谱、乐簿、乐悬、曲名等著作共四十二部[10]926-927。如《古今乐录》《宋元嘉正声伎录》著录在“乐部”。《古乐府》《乐府歌辞钞》《歌录》《古歌录钞》《晋歌章》《吴声歌辞曲》等乐府“歌辞”集则均著录在总集部。

从《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》著录乐府歌辞的“乐”部与“集”(诗赋、总集)部二分现象可见,这些乐府歌辞从其生成到传播存在两个不同的系统:一是作为音乐演唱的脚本或乐谱,在乐人及歌伎中传播,如“乐录”“乐志”类典籍等;一是作为歌诗性质的文本系统,主要以文本形态传播,如“歌录”“歌辞集”等集部类典籍。郭茂倩《乐府诗集》将音乐演唱形态的歌辞称为“乐奏辞”,将歌诗文本形态的歌辞称为“本辞”,本文姑且将乐家系统所传的乐府诗称为“乐辞本”,将文人系统所传的乐府诗称为“文辞本”。

乐府作为配乐演唱的音乐歌辞,其第一功能是配乐表演、随曲传播,其记录和传播的主体是“乐家”,如乐官、乐工、歌伎等。为了演唱的需要,将演唱的“声曲折”或曲式结构的“提示符号”随歌辞一并记录。因此,汉魏“乐辞本”乐府诗又有记录歌唱旋律的“声曲折”的记声本和标注演唱“曲式结构”的曲式本。“文辞本”乐府诗则没有记音符号和曲式结构标识[11]。

二、“乐辞本”曲式结构与乐府诗的篇制

通过《宋书·乐志》与《乐府诗集》的比较发现,《乐府诗集》中有“右一曲为魏晋乐所奏”“右一曲为晋乐所奏”等标示语的“乐奏辞”与《宋书·乐志》在文字上是一致的,有“艳”有“趋”有“乱”,凡《宋书·乐志》标“=”符号者,《乐府诗集》则均为歌辞的重复。《宋书·乐志》著录歌辞分“章”分“解”,标注“艳”“趋”“乱”及“=”(复奏),是典型的“乐奏辞”,反映了乐府歌辞的表演形态和乐曲结构。

《乐府诗集》“相和歌辞”解题曰:“大曲又有艳,有趋,有乱。……艳在曲之前,趋与乱在曲之后,亦犹吴声西曲前有和,后有送也。”[12]377据此可知,“艳”是魏晋大曲正曲之前的序曲,“乱”与“趋”是正曲结束时的结曲,魏晋大曲的曲式结构大致由“艳”—“正曲”—“乱”或“趋”构成。

“乱”在《诗经》的曲式结构中就已存在。《论语·泰伯》云:“师挚之始,《关雎》之乱,洋洋乎,盈耳哉!”朱熹曰:“乱,乐之卒章也。”[13]106《国语·鲁语下》还记载了《商颂·那》的“乱”辞:“昔正考父校商之名颂十二篇于周太师,以《那》为首,其辑之乱曰:‘自古在昔,先民有作。温恭朝夕,执事有格。’”韦昭注曰:“辑,成也。凡作篇章,义既成,撮其大要为乱辞。诗者,歌也,所以节舞者也。如今三节舞也,曲终乃更,变章乱节,故谓之乱也。”[14]205“曲终乃更,变章乱节”,指出了“乱”在整个乐章的位置及功能:一是“乱”为乐歌“正曲终了”部分,二是“乱”的节奏和音律与正曲有较大的变化。循此思路,清人蒋骥《山带阁注楚辞·楚辞余论》释“乱”曰:“乐之将终,众音毕会,而诗歌之节,亦与相赴,繁音促节,交错纷乱,故有是名。”[15]192其“乐之将终,众音毕会”是可信的,“乱曲”是否“繁音促节”,则当据乐曲风格而定。《礼记·乐记》曰:“乐者,心之动也;声者,乐之象也。文采节奏,声之饰也。君子动其本,乐其象,然后治其饰。是故先鼓以警戒,三步以见方,再始以著往,复乱以饬归。”孔颖达疏曰:“‘先鼓以警戒者’谓大武之乐欲奏之时先击打其鼓声以警戒于众也。‘三步以见方者’谓欲舞之时必先行三步……‘再始以著往者’谓作大武之乐,每曲一终而更发始为之,凡再更发始以著明往伐纣之时。……‘复乱以饬归者’,乱治也。复谓舞曲终舞者复其行位而整治。象武王伐纣既毕整饬师旅而还归也。”[16]1537“先鼓”“再始”“复乱”是对周大武乐演奏程式的记录。可见,大武舞乐的曲式结构至少有“序曲”“正曲”和“乱曲”三部分。《诗经》的“乱”曲结构,在现存《诗经》文本形态中还有诸多反映,如部分作品在结尾处或改变叙事人称,或添加议论,或改变乐章结构、韵律及表现手法,其内容往往有总括大意、揭示诗旨的作用。这些可能就是《诗经》作品中的“乱辞”[17]。

《楚辞》的篇章结构主要来源于楚地歌谣。现存《楚辞》文本有“乱”者凡六篇,其“乱”当是楚地歌谣“一人唱,千人和”的演唱方式在楚辞“文体”中的体现。汉代相和歌“丝竹更相和,执节者歌”的演唱方式,源于乐府机关对楚地歌谣的加工改造,相和三调之“瑟调”和大曲的“艳”“趋”“乱”结构,当是对楚地音乐的传承。从汉代相和歌到魏晋清商三调,再到晋宋大曲,乐府曲式之“乱”可能已被“趋”所替代[18]。所以,汉魏乐府歌辞保留“乱”辞者仅有瑟调曲《妇病行》《孤儿行》古辞和曹植《鼙舞歌五篇》之“灵芝篇”“孟冬篇”。(1)沈约《宋书·乐志》不载《妇病行》《孤儿行》古辞,《乐府诗集》所录当来自其他文献。

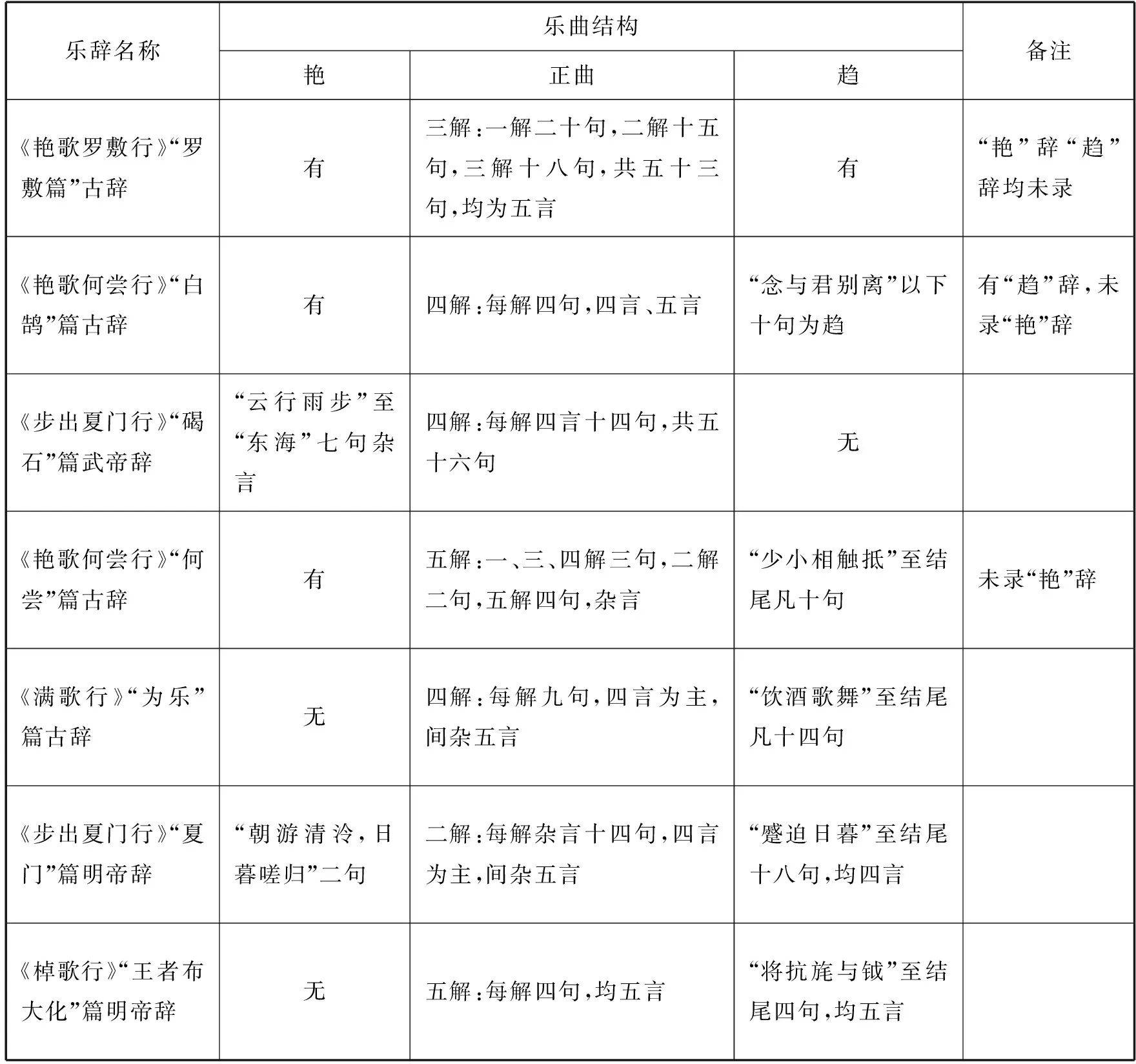

《乐府诗集》云:“其《罗敷》《何尝》《夏门》三曲,前有艳,后有趋。《碣石》一篇,有艳。《白鹄》《为乐》《王者布大化》三曲,有趋。《白头吟》一曲有乱。”[12]635《宋书·乐志》所载大曲十五曲,七曲有“艳”“趋”等标注。根据《宋书》歌辞文本及《乐府诗集》的提示,魏晋大曲的曲式结构如表1所示。

表1 魏晋大曲的曲式结构

以上七曲,六曲有“趋”,五曲有“趋辞”;五曲有“艳”,二曲有“艳辞”。其乐章结构,一般有“正曲”和“趋”两大部分,有的在正曲前还有“艳”曲。这些有趋有乱的七曲魏晋大曲,其歌辞的篇章结构与乐曲结构存在较大的一致性。

在韵式上,上述大曲存在四种情形:第一,正曲通押,趋辞转韵。如《艳歌何尝行》“何尝”篇古辞:忧酒牛(一解,幽韵);裘(二解,之韵);游(三解,幽韵);棋(四解,之韵);留(五解,幽韵);随离亏儿知(趋,支韵)。正曲五解,之/幽通押;趋辞转押支韵。又《艳歌何尝行》“白鹄”篇古辞:来(一解,之韵);随徊(二解,歌/脂通押);开颓(三解,脂韵);离知(四解,歌韵);言难关泉(趋,元韵)。一解二解,之/脂通押;三解四解,脂/歌通押;趋辞转押元韵。末句“今日乐相乐,延年万岁期”为歌曲套语,回押之韵,呼应开头。

第二,正曲中间转韵,趋辞再转韵。《步出夏门行》明帝辞“夏门”篇:山贤先传迁/情(一解,寒/庚韵转);蝉连天翩间(二解,寒韵);归(艳,脂韵);飞依摧栖回/绵怜繁言(趋,脂/寒韵转)。一解前段押寒韵,后段转庚韵,二解押寒韵,艳辞押脂韵,趋辞前段押脂韵,尾四韵转寒韵。又如《满歌行》“为乐”篇古辞:离支移知(一解,歌/支通押);宁耕宁荣(二解,耕韵);安干言(三解,元韵);忧周秋(四解,幽韵);须驱无愚/时怡颐(趋,鱼/之通押)。

第三,正曲末解与趋转同韵。如《棹歌行》“王者布大化”篇明帝辞:祈移(一解,支韵);随妫(二解,支韵);阻怙(三解,鱼韵);怒浦(四解,鱼韵);凉张(五解,阳韵);方疆(趋,阳韵)。一解二解押支韵,三解四解押鱼韵,五解转阳韵,并与趋同韵。

第四,艳与正曲转韵。如《步出夏门行》“碣石”篇武帝辞:同从(艳,东韵);海峙茂起里(一解,之/幽通押);回霏飞栖/场商(二解,脂/阳韵转);寒难/奥蹈/非悲(三解,元/幽/脂韵转);时灰里已/天年(四解,之/真韵转)。四解末句套语“幸甚至哉,歌以咏志”押之韵。整首曲调转韵频繁、韵式复杂,以之/幽/脂三韵为主,在汉代,此三韵是通押的。但艳辞押东韵,与正曲之/幽/脂三韵区别很大。

以上大曲有的是古辞,有的是曹氏三祖歌辞,其用韵比较复杂,不排除一首歌辞中汉代韵系与魏晋韵系杂糅的情况,但总的用韵特征十分明显:即“艳”“趋”与正曲之间都是转韵的。

汉魏保留“乱”辞的乐府歌辞凡四首,即《妇病行》《孤儿行》、曹植《灵芝篇》《孟冬篇》,四首歌辞的“乱”与正曲之间也是转韵的。在音乐上,“乱”“趋”的转韵,能起到结束乐章的作用,与此相应,其歌辞内容也往往有“总结辞旨”之目的。这一特点与《诗经》《楚辞》之“乱”的功能大致相同,这从上述大曲歌辞的叙事方式可以得到说明。

如《妇病行》前半写“病妇”临死前的“托孤”,“乱辞”则写病妇死后“两三孤子”的悲惨生活。“徘徊空舍中,行复尔耳,弃置无复道”三句,以“亲交”视角发表感慨,直指“父不养孤”的社会伦理主题。《孤儿行》及曹植《灵芝篇》《孟冬篇》乱辞虽然叙事视角未见转化,但均有“发理词指,总撮行要”[19]329-337之作用。

凡有趋的乐府古辞,在行文中转换叙事视角是较普遍的,如《艳歌何尝行》“白鹄”篇古辞,一解、二解为第三人称,三解、四解以“吾”口吻叙述,而“趋辞”则以“妾”口吻叙述与“君”的离别,表达“若生当相见,亡者会黄泉”的承诺,揭示辞旨。《艳歌何尝行》“何尝”篇古辞,正曲第一解总起全诗,二至四解以第三人称叙述“三子”的奢华生活,第五解感叹“蹙迫日暮”,男儿各当努力。“趋辞”转换人称,叙述“吾”与“卿”别离后的艰辛生活,表达悲怆之情,绾合开头。《满歌行》“为乐”篇古辞,正曲四解言“我”“愁懑难支”而寻“自宁”,趋辞以第三人称劝诫世人“自娱”“颐养”,揭示“为乐”主题。

汉魏六朝乐府歌辞多以叙事为主,且“角色”叙事与第三人称叙事往往相互转换,部分歌辞还在结尾表达“劝诫”。这些特点当是汉魏乐府“趋”“乱”曲式结构和演唱方式在歌辞文本上的反映[20]。

魏晋文人拟乐府对这种结构多有承续,从而形成汉魏乐府诗重要的体式特征,并最终对“首句标其目”“卒章显其志”[21]52的“新体”乐府的结构完型产生重要影响。正是在此意义上,我们说汉魏乐府的乐曲结构对乐府歌辞篇章结构产生了重要作用。从《诗经》到汉魏乐府音乐结构的“乱”“趋”,还深深影响文人的审美习惯,并进而向文人诗歌创作实践渗透,使“诗言志”传统逐渐内化为中国诗歌的基本精神,完成中国诗歌由“应歌”向“作诗”的嬗变。可见,音乐对诗歌的最根本的影响,主要体现为音乐曲式结构对诗歌篇章结构的制约。至于汉魏六朝乐府诗的五言化趋势,其实与乐府的音乐系统和表演方式没有直接的关系。

三、乐府“文辞本”的翻写传抄与诗歌句式的齐言化

乐府文辞本是离开音乐环境的案头文本,以文人间的传播为主。在乐府诗“辞”“乐”分离的文本化语境中,文人在阅读、传播这些乐府文本时,总是伴随着一定的加工和改造。如阅读中对乐府诗的翻写、编集整理中对乐府诗的传抄等行为,这些加工改造对汉魏五言诗的体式建构产生的影响最为直接。

从《宋书·乐志》《乐府诗集》等著录的汉魏乐府诗可见,凡有音乐性标注或注明“魏晋乐所奏”者,其句式往往是杂言,而无音乐性标注或注明“不可歌”者,往往是整齐的五言或七言。

《宋书·乐志》著录“相和歌辞”有《江南》《东光》《鸡鸣》《乌生》《平陵东》五首,其中《江南》五言七句,《东光》五言中插入三言一句,《鸡鸣》五言中插入六言一句,五言句均为“2+3”节奏。《乌生》三、四、五、七、八言间杂,还有语气虚词。《平陵东》则以四节“3、3、7”结构组成。《乐府诗集》另著录了《薤露》《蒿里》两首,《薤露》句式结构为“3、3,7、7”,《蒿里》为“5、7,7、7”结构。这些相和歌的文本句式反映了汉乐府对各地方俗谣曲音乐风格的保留,其“五言”为主的句式结构,主要源于汉代民间所通行的语言习惯,《乌生》句式结构复杂,散语化程度高,大概是较多保留了表演中对话性质的口语。

《宋书·乐志》著录清商三调“古辞”共十一首。其中瑟调《董桃行》《善哉行》两首,大曲《东门行》“东门”、《艳歌罗敷行》“罗敷”、《西门行》“西门”、《折杨柳行》“默默”、《艳歌何尝行》“白鹄”“何尝”、《满歌行》“为乐”、《雁门太守行》“洛阳令”、《白头吟》“晴如山上云”等九首。从文本句式看,全篇五言者仅《艳歌罗敷行》《折杨柳》两首;五言间杂其他者有《艳歌何尝行》“白鹄”、《白头吟》两首;全篇四言及四言为主者有《善哉行》“来日”、《满歌行》“为乐”、《雁门太守行》三首;《董桃行》“上谒”、《东门行》“东门”、《西门行》“西门”、《艳歌何尝行》“何尝”四首则是三、四、五、六、七言构成的杂言体。这些古辞,五言、四言和杂言的比例大致相当。

除《宋书》所录十一首外,《乐府诗集》另著录十六首。其中平调《长歌行》“青青园中葵”“仙人骑白鹿”“岧岧山上亭”三首,《君子行》“君子防未然”一首,清调《豫章行》“白杨初生时”、《相逢行》“相逢狭路间”、《长安有狭斜行》“长安有狭斜”三首,瑟调《陇西行》“天上何所有”、《东门行》本辞、《饮马长城窟行》“青青河畔草”、《妇病行》“妇病连年累岁”、《孤儿行》“孤儿生”、《艳歌行》“翩翩堂前燕”“南山石嵬嵬”、《白头吟》本辞、《怨诗行》“天德悠且长”九首。这些古辞,杂言仅瑟调曲《东门行》《妇病行》《孤儿行》三首,其余十三首均为整齐的“五言”句。

《宋书·乐志》著录的“清商三调”古辞,大多有“解”“艳”“趋”“=”(复奏)等音乐性标注,在《乐府诗集》中称为“乐奏辞”,并有“魏晋乐所奏”“晋乐所奏”等标示语。《乐府诗集》著录《宋书·乐志》之外的“清商三调”乐府诗有明显的五言化趋势。在此,以《艳歌何尝行》“白鹄”篇古辞为例作进一步分析。

《艳歌何尝行》“白鹄”篇古辞,现存有三个文本,分别是《宋书·乐志》本、《玉台新咏》本、《修文殿御览》本,这三个文本的细微差别反映了“乐录”“乐谱”系统与歌辞文本系统的差别。

《宋书·乐志》载《艳歌何尝行》:

飞来双白鹄,乃从西北来。十十五五,罗列成行。妻卒被病,行不能相随。五里一反顾,六里一徘徊。吾欲衔汝去,口噤不能开;吾欲负汝去,毛羽何摧颓。乐哉新相知,忧来生别离。踌躇顾群侣,泪下不自知。念与君离别,气结不能言。各各重自爱,道远归还难。妾当守空房,闭门下重关。若生当相见,亡者会黄泉。今日乐相乐,延年万岁期。(“念与”下为趋曲,前有艳)[22]618-619

《玉台新咏》载《双白鹄》:

《修文殿御览》残卷“古歌辞”:

飞来白鹤,从西北来,十十五五,罗列成行。妻卒被病,不能相随,五里返顾,六里徘徊。吾欲衔汝去,口噤不能开。吾欲负汝去,毛羽何崔颓。[24]30

《宋书·乐志》著录的是“乐奏辞”,句式结构上,除“十十五五,罗列成行。妻卒被病,行不能相随”中的三句“四言”外,其余均为五言。《玉台新咏》和《修文殿御览》是两个不同的歌辞文本。对照“乐奏辞”的音乐形态,二者在语言句式上均作了“加工”:《玉台新咏》将四言句改成了“五言”,而《修文殿御览》则将前半部分改成了“四言”。“四言”是《诗经》的典型体式,被视为“雅音之韵”,典雅庄重,适宜“御览”。“五言”则流畅自然,更符合表情达意的需要,《玉台新咏》对语词的修改也遵循了语义顺畅明白的原则。所以无论改成“五言”,还是“四言”,较原歌辞更为整饬、匀称。

《宋书·乐志》作为史著乐辞,当然是以“乐录”“乐谱”等乐府文献为依据,属于“乐辞本”系统;《乐府诗集》所据文献,既有乐部文献,也有集部文献,是广收博取历代乐府诗文献编纂而成的乐府诗总集。其著录的《宋书·乐志》以外的那些乐府“古辞”,多来自于总集、类书等集部文献,都应是“文辞本”系统而不是“乐辞本”系统。这些歌辞明显的“五言”化趋势,与文人阅读、编集活动中对其润色、翻写有密切关系。

《乐府诗集》载“乐奏辞”与“本辞”在句式结构上的变化,更能说明问题。如《满歌行》古辞:

为乐未几时,遭世崄巇。逢此百罹,零丁荼毒,愁懑难支。遥望辰极,天晓月移。忧来填心,谁当我知。(一解) 戚戚多思虑,耿耿不宁。祸福无形,唯念古人,逊位躬耕。遂我所愿,以兹自宁。自鄙山栖,守此一荣。(二解) 暮秋烈风起,西蹈沧海。心不能安,揽衣起瞻夜,北斗阑干。星汉照我,去去自无他。奉事二亲,劳心可言。(三解) 穷达天所为,智者不愁,多为少忧。安贫乐正道,师彼庄周。遗名者贵,子熙同巇。往者二贤,名垂千秋。(四解) 饮酒歌舞,不乐何须。善哉照观日月,日月驰驱,轗轲世间。何有何无,贪财惜费,此一何愚。命如凿石见火,居世竟能几时。但当欢乐自娱,尽心极所嬉怡。安善养君德性,百年保此期颐。(晋乐所奏)

为乐未几时,遭时崄巇,逢此百离。零丁荼毒,愁苦难为。遥望极辰,天晓月移。忧来填心,谁当我知。戚戚多思虑,耿耿殊不宁。祸福无形,惟念古人,逊位躬耕。遂我所愿,以兹自宁。自鄙栖栖,守此末荣。暮秋烈风,昔蹈沧海,心不能安。揽衣瞻夜,北斗阑干。星汉照我,去自无他。奉事二亲,劳心可言。穷达天为,智者不愁,多为少忧。安贫乐道,师彼庄周。遗名者贵,子遐同游。往者二贤,名垂千秋。饮酒歌舞,乐复何须。照视日月,日月驰驱。轗轲人间,何有何无。贪财惜费,此一何愚。凿石见火,居代几时。为当欢乐,心得所喜。安神养性,得保遐期。(本辞)[12]636-637

晋乐所奏辞,因受音乐节奏的束缚,其歌辞句式以四言为主,间杂五言、六言,特别是结尾的“趋辞”,七句四言、七句六言。而本辞因脱离“音乐”节奏,需要在歌辞内部寻求节奏的平衡和对称,最好的办法就是化杂言为齐言,即通过整饬化的方式来平衡歌辞的内在节奏。如将“戚戚多思虑,耿耿不宁”改为“戚戚多思虑,耿耿殊不宁”;“暮秋烈风起,西蹈沧海”改为“暮秋烈风,西蹈沧海”;“揽衣起瞻夜,北斗阑干”改为“揽衣瞻夜,北斗阑干”;“星汉照我,去去自无他”改为“星汉照我,去自无他”;“穷达天所为,智者不愁”改为“穷达天为,智者不愁”;“安贫乐正道,师彼庄周”改为“安贫乐道,师彼庄周”。特别是“趋辞”改动最大,将“六言”一律改为“四言”。经过文人的改动加工,“本辞”较“乐奏辞”更显整饬,其内在的节奏也因整饬的歌辞而趋于一致,易于把握。

《乐府诗集》“杂曲歌辞”还著录了《蛱蝶行》《驱车上东门行》《伤歌行》《悲歌行》《东飞伯劳歌》《西洲曲》《长干曲》《焦仲卿妻》《枯鱼过河泣》《冉冉孤生竹》《枣下何纂纂》等十一首古辞,有八首为整齐的五言。根据《乐府诗集》“杂曲歌辞”解题,《乐府诗集》所收的这些“杂曲歌辞”大多“声辞不具”[12]885,有的其实就是文人“因意命题”“学古叙事”的拟乐府作品,均属于“文辞本”,其在文本传播过程中可能经过了文人的辗转传抄和加工润色,所以被逐渐“五言”化。如李延年《北方有佳人》,末句“宁不知倾城与倾国,佳人难再得”,《史记》《汉书》均有“宁不知”三字,《玉台新咏》则为“倾城复倾国,佳人难再得”[23]22,全诗成为完整的五言诗。杂曲“古辞”这种明显的“五言”化趋向,也当是在文人记录、传抄和加工歌辞的传播过程中形成的。整齐的五言化趋势,是歌辞翻写中“辞”脱离“声”后,被使用者、著录者辗转传抄、不断加工改造的结果。至于何以会向“五言”化方向发展,则与汉魏文人的审美趣向关系密切。

四、早期文人创作与汉魏五言诗的体式建构

汉代对《诗三百》的经学化阐释,在某种意义上,使得以“诗”言志抒情成为一种“禁忌”。(2)韦孟《讽谏诗》《在邹诗》、韦玄成《自劾诗》等诗属个别大儒崇古仿古行为,另当别论。而楚声和汉乐府则为汉初抒情言志提供了新的方式,于是汉代人将春秋战国赋诗言志的传统用之于楚歌和汉乐府,“作歌”言志抒情成为汉初最普遍的方式。先是作楚歌,后来随着汉乐府的兴盛及其地位的提升,人们开始拟“乐府”歌辞以抒情言志。汉代文人的诗歌“创作”就是这样逐渐展开的。整体上,汉代文人早期诗歌创作存在三种基本类型:

一是即兴作歌。所谓即兴作歌,是指根据曲调的旋律即兴地自编自唱。西汉帝王和宫中姬妾的很多作品就是这样创作出来的。如刘邦《大风歌》《鸿鹄歌》。《汉书·高帝纪》载:“上还,过沛,留,置酒沛宫,悉召故人父老子弟佐酒。发沛中儿得百二十人,教之歌。酒酣,上击筑,自歌曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’令儿皆和习之。上乃起舞,慷慨伤怀,泣数行下。”[7]74《汉书·张良传》载:“戚夫人泣涕,上曰:‘为我楚舞,吾为若楚歌。’歌曰……”[7]2036戚夫人《舂歌》、汉武帝《秋风辞》、李延年《北方有佳人》都是即兴作歌。杨恽《报孙会宗书》曰:“家本秦也,能为秦声。妇,赵女也,雅善鼓瑟。奴婢歌者数人,酒后耳热,仰天拊缶而呼乌乌。其诗曰:‘田彼南山,芜秽不治,种一顷豆,落而为萁。人生行乐耳,须富贵何时!’”[7]2896杨恽用秦声自编自唱的《田歌》也属于即兴作歌。

二是模拟乐府。所谓模拟乐府,是指根据乐府原曲调或者乐府原歌辞创作新辞以抒情言志。武帝时代,因“立乐府而采歌谣”,赵、代、秦、楚等方俗之曲大量进入国家乐府机关。特别是汉武帝启用擅长“新变声”的李延年为“天地诸祠”歌辞配乐,使得乐府音乐成为国家祭祀、燕飨和娱乐等各种场合都广泛使用的主流音乐,在汉代宫廷广为流传。汉代王宫上下被乐府美妙的旋律和感人的歌辞所吸引,逐渐开始援引歌辞以言志抒情,进而模拟原辞自创新诗。西汉后期及东汉的部分主名乐府歌辞及未主名乐府“古辞”大概就是这样产生的。

模拟乐府分为拟调和拟篇两种方式。拟调是指按照既有曲调的旋律特点,模仿原辞创作。这种方式要求更多地考虑与原辞在结构形式上的相似性,以符合曲调的旋律要求。拟篇是指依照曲调原作为蓝本的拟作,强调拟作在主题、题材和内容上与原作的内在联系,在语言体式上则未必遵循原作[25]。相对而言,拟篇更符合文人的创作旨趣,如班婕妤《怨歌行》、张衡《同声歌》、辛延年《羽林郎》、宋子侯《董娇娆》、蔡邕《饮马长城窟行》、陈琳《饮马长城窟行》等作品大概主要是拟篇为主的,这些作品大多遵循原曲的本事、题材、基本结构和叙事特点,语言文雅,句式整饬,基本上是整齐的五言诗体式。

三是摘句组诗。所谓摘句组诗是指作者根据立意的需要摘取乐府歌辞中的句子或句段,或在乐府句段前后添加连接性词句,组成一首新诗。如古诗《青青陵中草》:

青青陵中草,倾叶晞朝日。阳春被惠泽,枝叶可揽结。草木为恩感,况人含气血。[26]卷九九四

《长歌行》古辞:

青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归。少壮不努力,老大徒伤悲。[12]442

《乐府解题》曰:“古辞云:‘青青园中葵,朝露待日晞’,言芳华不久,当努力为乐,无至老大乃伤悲也。魏改奏文帝所赋曲‘西山一何高’。”《解题》所引古辞就是《长歌行》前两句。从“魏改奏文帝辞”可知,《长歌行》古辞在曹魏之前就已存在。古诗《青青陵中草》前四句与《长歌行》古辞前四句的内容和结构大体一致,看来此诗是模仿《长歌行》古辞起兴,“草木为恩感,况人含血气”两句结尾是诗人在古辞基础上的自创。

曹丕《临高台》:

临台高,高以轩。下有水,清且寒。中有黄鹄往且翻。行为臣,当尽忠。愿令皇帝陛下三千岁,宜居此宫。鹄欲南游,雌不能随。我欲躬衔汝,口噤不能开;我欲负之,毛衣摧颓。五里一顾,六里徘徊。[12]258

汉铙歌十八曲《临高台》:

临高台以轩,下有清水清且寒。江有香草目以兰,黄鹄高飞离哉翻。关弓射鹄,令我主寿万年。[12]232

瑟调《艳歌何尝行》古辞:

飞来双白鹄,乃从西北来。十十五五,罗列成行。妻卒被病,行不能相随。五里一反顾,六里一徘徊。吾欲衔汝去,口噤不能开;吾欲负汝去,毛羽何摧颓。乐哉新相知,忧来生别离,躇踌顾群侣,泪下不自知。念与君离别,气结不能言,各各重自爱,远道归还难。妾当守空房,闭门下重关。若生当相见,亡者会黄泉。今日乐相乐,延年万岁期。[12]576

洪顺隆《魏文帝曹丕年谱暨作品系年》认为,曹丕此诗是“借古辞抒今情”[27]161。可见,曹丕《临高台》是“摘取”汉铙歌《临高台》与《艳歌何尝行》古辞重组而成的。类似者如古诗《行行重行行》、曹丕《明津诗》、孔融《临终诗》等很多作品都是作者“摘取”乐府古辞重新创造形成的。这当是汉魏文人早期诗歌创作的一种基本方式。这种摘句与拟乐府,其外在形式上都有较多的“乐府”成分,但二者的性质存在根本性区别:拟乐府重视与原作的关联,而摘句强调“句子”的当下运用,或用其字面义,或用其引申义,完全取决于作者的需要,与原作“诗句”本来意义的关系已经不大了,所以这种方式更富有自由性和创造性。

以上三种方式,大致反映了汉代文人诗歌创作的发展轨迹。即兴作歌完全是以歌为主,语言句式多是楚歌体,兼有四言、五言为主的作品,其风格较多地反映了赵代之讴、秦楚之风的特点,是西汉初中期帝王将相、后宫姬妾们用来抒情言志的方式。模拟乐府,西汉末年开始出现,东汉逐渐流行,内容上在叙事中抒情,语言句式以五言为主,语词较乐府歌辞稍显文雅,是汉乐府兴盛后的产物。摘句与重组的方式大致与拟乐府同时,内容上多自我抒情,语言句式以五言为主,语词雅俗相间。后两种“创作”方式体现出与音乐逐渐疏离、个体化抒情逐渐增强的趋势。拟乐府中的拟篇,因强调与原作在主题、题材和内容上的联系,淡化了曲调的音乐特点,更有利于创作主体情感的抒发和表达。摘句重组这种方式,以摘句的多少反映其与原作的依存关系,起初以摘句抒情为主,其后摘句减少、自创增多,并发展成完全没有摘句的徒诗,汉代文人五言诗便逐渐形成了。

班固《咏史》向来被视为现存的第一首文人五言诗,被视为五言发展史上的“标准器”,在此不得不提:

三王德弥薄,惟后用肉刑。太仓令有罪,就逮长安城。自恨身无子,困急独茕茕。小女痛父言,死者不可生。上书诣阙下,思古歌鸡鸣。忧心摧折裂,晨风扬激声。圣汉孝文帝,侧然感至情。百男何愦愦,不如一缇萦。[28]2795

该诗是班固晚年狱中之作,大致作于汉和帝永元四年(92年)。诗歌以缇萦舍身救父史实的叙述,感叹作者身陷囹圄而其子不肖的现实,“百男何愦愦,不如一缇萦”的结尾在比较中抒情,沉郁而悲凉。全诗隔句用韵、一韵到底,其中多数诗句的第二、第四字,平仄相间。这种语言安排和运用已暗合了后世五言律诗的一些规则。“忧心摧折裂,晨风扬激声”两句借景抒怀,以“晨风扬激”撕裂之声表现“忧心摧折”之痛。这种抒情方式为“古诗十九首”等文人五言诗所常见。班固《咏史》的这些特点无不体现其较高的艺术技巧和“五言”诗艺术的娴熟程度,有学者认为它是五言诗已经走向成熟的标志,与之同时的还有被刘勰认为是傅毅所作的《冉冉孤生竹》等[29]。但是,班固《咏史诗》在《文选·策秀才文》注中被称为“歌诗”[30]1649,傅毅《冉冉孤生竹》收入《乐府诗集》“杂曲歌辞”。可见,在汉代文人早期诗歌创作中,“歌”与“诗”在观念上还没有明确的区分,“诵其言谓之诗,咏其声谓之歌”[7]1708。汉代文人早期诗歌创作是在“歌”“诗”一体观念中进行的,“诗”与“歌”的区别只是“诵”与“咏”等传播方式上的不同而已。这样看来,还不能将班固《咏史诗》作为五言诗成熟的标志,因为在创作观念上还没有完全从“应歌”中独立出来。

完成由“应歌”向“作诗”转变的是汉末建安时代。当然,这种转变与汉乐府的传播,特别是乐府“文辞本”系统在文人群体中地位的提升关系密切。具体而言,“文辞本”系统的形成,使歌辞原本负载的诗性意义逐渐为文人所重视,人们开始强调歌辞言情表义的功能和语言运用的技巧。如吴质《答魏太子笺》评曹丕诗歌“摛藻下笔,鸾龙之文奋矣”[30]1826,曹植《文帝诔》评曹丕诗歌“才秀藻明,如玉之莹”[19]342,等等。

汉末建安时期,随着人们接受、创作和传播活动中对歌辞诗性意义的日益强调,创作逐渐与音乐疏离,徒诗观念开始形成。徒诗观念的形成又进一步推动着文人创作由“应歌”向“作诗”转变,建安“五言腾涌”“彬彬之盛”的创作局面由此形成。人们在创作实践中逐渐形成了一种以表现世俗、音韵和美、结构整齐为旨趣的审美范式,构成了汉魏五言古诗最基本的体式风貌。刘勰《文心雕龙·明诗》云:“观其结体散文,直而不野,婉转附物,惆怅切情。”[5]66所谓“直而不野”是指五言诗以直抒胸臆的方式表达情感,又不显粗野鄙俗。钟嵘则以“文温以丽”概括五言诗文词温厚婉转、语言清新流丽的特点。

五、结语

综上所述,“声辞杂书”的乐辞本,主要作为汉乐府音乐演唱的脚本,附属于乐府音乐传播,其文本主要保留在国家的太乐及乐府等音乐机关或乐家之手。在汉魏六朝“正乐”及撰史活动中,逐渐形成了以《汉书·礼乐志》《宋书·乐志》《建初录》《荀氏录》《元嘉正声技录》《大明三年宴乐技录》《古今乐录》等为主的“乐志”“乐录”歌辞传播系统。(3)汉魏六朝“乐志”“乐录”歌辞系统的内在联系,从郭茂倩《乐府诗集》对《古今乐录》的引文中能见出端倪,此不赘述。而“文辞本”乐府诗,主要源于汉代“夜诵”的需求,因文人对“夜诵”意义的追求,开始逐渐在文人中传播,并在传播中被文人不断抄写、加工和润色,由此形成乐府的“文辞本”传播系统。总之,文人五言体是在两汉魏晋时期音乐与语言双重规定和双向建构中形成的。汉武帝“立乐府而采歌谣”,以及民间乐府在汉代宫廷的广泛传播,是五言体生成的基础和源泉。相和三调等乐府演唱艺术的曲式结构对五言体篇制结构的形成产生了重要影响,而五言体乐府文辞本在文人中的广泛传播以及文人对乐府文辞本的雅言化翻写,确立了五言句式的典范地位,再经魏晋文人在诗歌创作中的提炼和抽象,五言体最终得以确立。其中涉及音乐与语言的双向建构、雅言与俗语的交流互动、文人文化圈与民间文化圈的互渗与交融等多种因素,但贯穿始终的是人们在文事活动中对五言的选择和群体确认。可以说,文人五言诗的体式是音乐文化、汉语发展和文人群体规范等多方面因素综合作用的结果。