电气工程专业大学生学科竞赛的组织与管理

——以智能汽车竞赛为例

2024-02-27谭强肖帆魏佳丹黄旭珍

谭强,肖帆,魏佳丹,黄旭珍

(南京航空航天大学 自动化学院,江苏南京 210015)

高等教育作为知识创新和技术创新体系的基础,是培养创新精神和创新人才的重要摇篮[1]。培养具有创新精神和实践能力的高素质创新型人才是高校人才培养工作的重要任务[2-3]。当前,教育部明确将学科竞赛工作纳入实践教学与人才培养模式的改革中,学科竞赛已成为高校人才培养的重要环节[4-5]。

南京航空航天大学自动化学院电气工程系历来重视本科生、研究生学科竞赛的组织与训练工作,学生广泛参与过“挑战杯”“互联网+”电子设计竞赛、智能汽车竞赛等全国性大型赛事[6-9]。笔者担任智能汽车竞赛校内负责人与指导教师,在多年从事一线教学以及指导学生参与学科竞赛的过程中,探索了一套智能汽车竞赛的组织与管理办法,包括竞赛激励、宣传途径、人才选拔、“专创融合”课程建设、导师团队建设、竞赛社团化管理等诸多方面,本文就学科竞赛具体组织管理经验与办法进行详细介绍,以期为具有电气工程专业特色的其他相关学科竞赛提供借鉴。

1 智能汽车竞赛介绍

1.1 赛事基本情况

“恩智浦杯”全国大学生智能汽车竞赛是中国自动化学会指导的全国性创意科技竞赛,属于教育部认定的大学生学科A 类竞赛。该竞赛以迅速发展的智能汽车为研究对象,要求学生组队完成智能汽车从设计到实现的全过程,旨在培养参赛学生的科学创新能力和实际动手能力。智能汽车竞赛内容涉及电气、电子、计算机、机械、仪器等多学科专业,兼具科学性、趣味性和观赏性[10-12]。

随着相关专业学科技术的进步,智能汽车竞赛的内容与模式也在不断创新。今年即将举办的第十八届全国大学生智能汽车竞赛,设有竞速赛、综合创意赛和室外专项赛。在竞速赛中,参赛队伍使用指定微控制器,制作一部能够自主识别道路或者目标的模型汽车,按照规定路线或者任务行进。综合创意赛以机器视觉、人工智能、ROS 等为主要开发内容,并在配备复杂传感器的运动平台上进行部署,完成无人系统相关任务。室外专项赛以无人驾驶算法为考核重点,比赛场地侧重为室外环境,更加贴近产业化,对参赛学生的创新和实践能力提出了更高要求。

1.2 赛事存在的问题与组织管理难点

经过17 年的发展,智能汽车竞赛成为最受大学生欢迎的学科竞赛之一,参赛规模已突破400 所高校、2 500 支队伍,竞赛效果得到了教育部门、高校和参赛学生的广泛认可[13]。但在赛事进一步发展和推广过程中,也遇到了一些问题与难点,具体表现为以下几点[14-15]。

1.2.1 技术难度大

智能汽车竞赛的内容涉及电气、控制、机械、计算机等多学科专业,内容交叉多,且参赛学生以大二、大三年级为主,学校安排的课程内容不能满足竞赛技术需求,需要学生自学多门专业的知识。

1.2.2 备赛周期长

从组队、选题、参加校内选拔和集训备赛,往往需要持续半年到一年的时间,要求参赛学生协调好竞赛与日常学习之间的时间与精力分配,并需要具备持之以恒的科研毅力。

1.2.3 经费需求多

智能汽车竞赛需要购买车模以及各类基础耗材,随着竞赛内容的升级和迭代,以及相关材料器件的不断涨价,智能汽车的制作成本也不断上升,同时,学校筹办竞赛的数量逐年增多,对单项竞赛的经费资助力度逐年减弱,自筹经费令许多学生对该项赛事望而却步。

1.2.4 场地需求大

智能汽车竞赛除了需要常规的软硬件设备和实验器材,还需要铺设相应的赛道,并且不同组别所需要的赛道也不同,同时还区分室内赛和室外赛,这对备赛的场地面积提出了较高需求,在高校用地日益紧张的情况下,场地问题在一定程度上成为限制智能车竞赛发展的最大瓶颈。

1.2.5 受益学生有限

智能汽车竞赛组委会对每所学校的报名人数做了严格的限制要求,每个组别每所学校只能派出一支队伍参加省赛和国赛,最终每所学校参赛学生一般不超过30 人,这也在一定程度上限制了智能车竞赛的发展壮大。

上述不利因素影响了学生参赛的信心和积极性,影响了全国大学生智能汽车竞赛的进一步组织和推进。

2 智能汽车竞赛组织方式

在近几年的智能汽车竞赛组织和指导过程中,笔者对智能汽车竞赛组织方式进行了探索,取得了一些效果,具体做法如下。

2.1 赛事宣传

积极宣传策划,吸引众多学生报名参与,是学科竞赛成功的第一步。为了促进学生和指导教师对智能汽车竞赛以及其他相关学科竞赛的了解,采取了线上线下相结合的多种方式进行宣传:学校层面,积极组织科创节等系列校园创新活动,并通过公众号、自媒体推广智能汽车竞赛;学院层面,制作了竞赛宝典,介绍各学科竞赛,在介绍智能汽车竞赛时,详细介绍竞赛内容、参与对象以及各时间节点;系一级通过主题班会推介以及主题讲座宣讲等方式,介绍智能汽车竞赛的培训、选拔和参赛过程,由经验丰富的参赛学生和金牌指导教师分享相关经验;设立智能车俱乐部开放日,展示历届优秀作品、获奖证书等,举办智能汽车表演赛。

在宣传时,除智能汽车竞赛相关内容外,还重点介绍了参与智能汽车竞赛在研究生推免、学年评优评奖、学分修读、暑期实习替换、企业就业以及指导教师职称评定等方面的支持政策,以提升智能汽车竞赛的影响力和号召力。

2.2 “专创融合”课程建设

为解决智能汽车竞赛学科内容多而杂且学生参与度不高的问题,学院积极申请并承担了校“专创融合”课程建设重点项目,开设了智能车设计与制作选修课程,实现赛课有机融合。智能车设计与制作课程围绕智能汽车竞赛所需的知识和技能展开,分为“指导培训”和“实践比赛”两个阶段,对应16理论学时和32 个课外学时。该课程的设立,一方面可使得学生全方位了解智能汽车竞赛,提升参与度,增加优秀学生团队储备;另一方面通过多学科融合的理论基础知识和工程应用技术的传授与学习,提高了学生自主学习、发现问题、分析问题、解决问题的能力。

2.3 队伍选拔与集训备赛

举办校赛是学科竞赛选拔的常用方式。然而,一般智能汽车竞赛校赛直接对标省赛和国赛,技术难度大,学生参赛积极性不高[16]。鉴于此,笔者对智能汽车校赛进行了改革,分为常规赛和创意赛。常规赛网购现成车模,所需经费少,技术难度小,大一、大二学生能够积极参与。创意赛直接对标省赛,选拔有一定科创经验的大二、大三学生组队完成。经创意赛选拔出来的队伍直接进入省赛备赛环节,分配指导教师,提供专业的调试和试验场地,并在每年的6 月份进行赛前集训。

3 智能汽车竞赛管理模式

除了对智能汽车竞赛组织方式进行优化外,笔者及所在单位还对竞赛的管理模式进行了改革,具体管理措施如下。

3.1 学校层面的管理与支持

南京航空航天大学历来重视学生的学科竞赛,2022 年获批教育部首批创新创业学院。学校从宏观层面对包括智能汽车在内的学科竞赛进行了科学、细致的规划,由教务处实践,培养科牵头,各学院分团委参与,统筹管理和推动实施,搭建了科创管理系统,并且针对重要赛事,学校与学院层面共同组建专门领导小组,合理调度全校资源竞赛,提供支持。针对参与的各类学科竞赛,学校进行了分级分类管理,制定了详细的研究生推免加分、学分认定、年底绩效、职称评定等政策细则。

3.2 指导教师团队的建设与管理

高水平的学科竞赛需要一支相对稳定的有经验的指导教师队伍[17-18]。为此,笔者所在单位积极动员经验丰富、热心且善于指导学生科创和竞赛的教师,组建“电气工程系智能汽车竞赛导师库”。针对通过校赛创意赛选拔出的参赛队伍,举办学生与指导教师双选会,为每一支代表学校外出比赛的队伍配备优秀的指导教师。

在指导教师团队管理方面,学院充分考虑指导教师在科研、日常教学压力大情况下的辛勤工作,制定了一系列激励政策,从荣誉奖励、年度绩效考核、职称评定等方面鼓励专业教师及辅导员积极开展学科竞赛的指导与管理工作,并不断吸引新进青年教师加入指导团队。

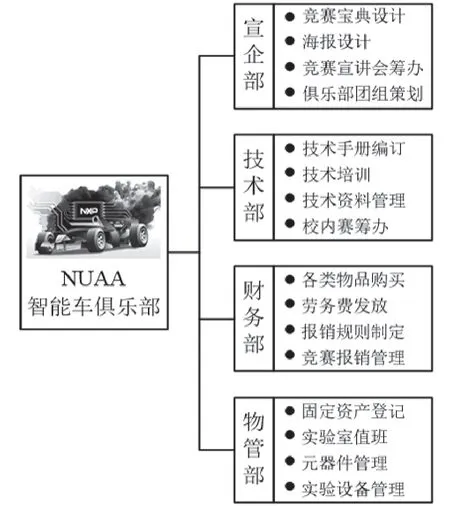

3.3 对参与竞赛学生开展社团化管理

为解决指导教师竞赛日常管理耗时多、参赛队伍传承性差等问题,对参与竞赛的学生采用了社团化管理模式,成立了南京航空航天大学智能车俱乐部,俱乐部管理人员和队员均是大一到大四本科生。俱乐部设有技术部、宣传企划部、财务部、物资管理部等部门,具体组织架构如图1 所示。俱乐部各部门各司其职,通力合作,负责智能汽车竞赛相关的宣传推广、策划组织、经费管理、队员选拔培训、技术研讨、资料保管、实验室日常管理等工作。通过社团化管理,团队成员分工明确,增强了参赛队伍与社团成员的凝聚力,实现了“老带新、传帮带”,确保了各组别参赛队伍的传承性和可持续性,并将指导教师从竞赛日常管理事务中解放了出来,极大地提高了学生参赛和教师指导的积极性。

图1 智能车俱乐部组织架构

4 竞赛组织管理模式探索效果

近年来,通过对智能汽车竞赛组织管理模式的探索与改革,学校在大学生创新能力培养和学科竞赛推进方面取得了良好的效果。

4.1 学科竞赛效果提升

每年参加智能汽车竞赛的学生人数由100 人攀升至300 余人,覆盖电气、控制、电子、机械、车辆工程、计算机等专业,极大增强了竞赛在本科生中的影响力。学生在参赛过程中学到了知识,体验到了工程实践的乐趣。近5 年来,学生获得省级奖项30 余项,并实现了国家级奖项的突破,获奖6 次。

4.2 专业课程教学质量提升

智能汽车竞赛的有效推广也促进了电路、电机学、单片机原理与应用、自动控制原理、嵌入式系统应用等课程的教学,学生对课程的学习积极性明显提升。此外,教师还将智能汽车竞赛的内容扩展应用到课程设计、本科毕业设计和大学生科创训练等其他教学环节中,促进了“专创融合”教学环节的协作,形成了创新创业人才培养的合力。

4.3 学生创新能力增强

智能车俱乐部成员不仅局限于汽车竞赛,大四、研一、研二等年级学生还积极参加“互联网+”“挑战杯”“电子设计”“天宫杯”等大赛,并屡屡摘金夺银。

通过暑期社会实践、专业课课程设计、毕业设计等环节,学生的实践动手能力、团队协作能力以及项目总体观也得到了显著提升。用人单位对电气专业毕业生创新和实践能力满意度显著提升,考研复试阶段学生科创能力优势明显。

5 结束语

本文以全国大学生智能汽车竞赛为例,总结了近年来在竞赛组织方法与管理模式方面进行的尝试和探索,实践证明这些探索既可以保证学科竞赛的持续稳定开展,又能够增强学生的参赛热情和学习积极性,最终促进了学校创新创业人才培养质量的提升。