基于绿色理念的山地建筑裂缝控制研究

2024-02-27欧祥华黎桂言

王 赞 欧祥华 黎桂言 吴 君 李 燚

华为广西区域总部项目作为一座山地混凝土结构建筑,其在设计、施工和养护等各阶段,贯彻了绿色建筑理念,实现建筑结构的环境友好和可持续性。本文主要分析华为广西区域总部项目在基于绿色理念的山地建筑裂缝控制方面的实践和成效。通过梳理工程概况,深入探讨在设计、施工及养护阶段采取的各项措施,揭示措施如何协同作用,有效控制建筑裂缝,同时促进环境保护和资源节约。

1 工程概况

华为广西区域总部项目总建筑面积为6.7 万m2,地下室建筑面积为34171.05 m2,地上建筑面积为33250.77m2,占地面积为2 万m2。该项目共建设3 栋塔楼和2 层地下室。其中:1 号楼为研发用房,建筑高度为67.8 m,地上部分共13 层;2 号楼为值班休息楼,地上部分共10 层;3号楼为多功能展厅,地上部分共3 层。具体工程情况如表1 所示。

表1 华为广西区域总部项目单位工程情况

在本项目中,出现裂缝的位置为凹凸交接处的楼板、两端阳角处及山墙处的楼板、顶层纵向和横向框架梁的截面上部区域等。裂缝有着范围广、频率高的特点,需要提出裂缝控制办法,以此提升建筑的安全性和稳定性,应对山地环境的特点,达成提高山地土地资源利用率的绿色目标[1]。

2 基于绿色理念的山地建筑裂缝控制措施

2.1 设计阶段

2.1.1 引入绿色补偿收缩混凝土技术

项目设计阶段引入绿色补偿收缩混凝土技术,考虑建筑所在地的气候条件、地质特征以及建筑的预期使用寿命等因素,采用前沿技术和特殊的添加剂以及材料配方。使用气候数据模拟软件,分析该地区的温度、湿度、降水量等对混凝土性能的影响。根据气候特点选择合适的混凝土配方。如在高温多湿地区,使用能够抵抗湿气和热量影响的混凝土类型[2]。

采用地质勘探和探地雷达(Ground Penetrating Rada,GPR)技术,详细了解地下结构和土壤类型。根据土壤的承载能力和稳定性,选择合适的混凝土强度和骨料类型。结合建筑物预期的使用寿命,确定混凝土的耐久性级别。使用寿命周期评估工具,评估不同材料和结构方案的长期效益和影响。使用缓凝剂或减水剂等添加剂,控制混凝土固化时间和流动性,以适应特定的环境条件。引入微粒材料,如硅灰或飞灰,提高混凝土的密实性和耐久性。使用再生材料和局部材料,降低环境影响,提升资源循环利用率。

2.1.2 设计混凝土配合比

在华为广西区域总部项目中,设计一种满足绿色建筑理念的混凝土配方。考虑到强风化泥岩和中风化泥岩层的不同承载力和稳定性,进行了混凝土在强度和稳定性上的差异化设计。项目的地下室面临着不同持力层深度和地下水位的变化,这对混凝土的抗渗性和耐久性提出了更高的要求。

为了达成项目目标,设定混凝土的28 d 抗压强度为C40 级,确保混凝土在28 d 时,达到或超过40 MPa 的抗压强度[3]。选用P.O42.5R 型普通硅酸盐水泥。高品质水泥有利于提高混凝土的早期和后期强度,保证结构的长期稳定性。同时,采用聚羧酸系高效减水剂,不仅能大幅提高混凝土的流动性,还能在保持较低水胶比的前提下,进一步增强混凝土的强度和耐久性。减水剂的使用是实现绿色建筑目标的关键一步,它有助于减少水泥的使用量,从而降低建筑的碳足迹。

在实际施工前,对设计的混凝土配合比进行了一系列试验,以确保其性能满足项目要求。试验包括抗压强度测试、坍落度测试和抗渗性测试,以检验混凝土的各项性能是否达标,具体测试内容包括:第1,抗压强度测试。通过抗压强度测试,确保混凝土能够达到预定的C40 标准。第2,坍落度测试。通过坍落度测试,检测混凝土的工作性,确保其易于施工。第3,抗渗性测试。考虑到地下水位的影响,进行必要的抗渗性能测试。最终的混凝土配合比,如表2 所示。

表2 混凝土配合比

2.2 施工阶段

2.2.1 编制施工方案

在项目施工阶段,采取了一系列精细化管理措施,在确保裂缝控制同时,遵循绿色建筑原则。在项目实施前期,通过深入勘查地形和地质,识别地形坡度约15°,土壤类型为黏土,地下水位4 m。这些关键参数为施工计划的确定和材料的选择提供了科学依据[4]。通过测试水泥、骨料和添加剂的环保性能与物理特性,确保材料符合绿色建筑标准,其中水泥的28 d抗压强度为42 MPa。

本项目特别强调多学科技术团队合作的重要性。通过多次跨专业团队会议,确保了各方明确理解项目的关键环节。针对季节性暴雨和材料供应不稳定等潜在风险,项目团队制定了周密的应急预案。

在施工流程设计上,提出了一套高效作业流程,包括覆盖地面平整、模板搭建和混凝土浇筑等关键阶段,确保工序的连续性和施工效率。针对山地的地形特点,选用泵送浇筑法,有效适应了复杂地形。同时,精选施工机械,如小型挖掘机和混凝土泵车,使对环境的影响最小化。为保证施工质量,本项目设定混凝土28 d 的抗压强度目标值为35 MPa,并进行定期强度测试。此外,还引入数学模型,辅助监控施工进度和混凝土强度。采用施工进度预测模型,预测施工进度。施工进度预测模型:

式中:P(t)为施工完成程度;t为施工时间;100 为项目完成的最大百分比;e为施工进度随时间的增长速率。这个指数函数形式意味着随着时间的增加,施工进度逐渐接近100%,但增长速率逐渐减慢,即工程初期进度增长缓慢,但随着工期的延长,进度逐步加快。

采用混凝土强度预测模型,预测混凝土强度。混凝土强度预测模型:

式中:S(x)为时间为x时的混凝土强度;x为混凝土凝固时间;42 为混凝土强度的最大值;a为混凝土强度随时间的增长速率。这个指数函数形式意味着随着时间的增加,混凝土强度逐渐接近其最大值,但增长速率逐渐减慢。

项目团队详细制定了材料清单和施工进度表,以确保项目管理的透明化和效率。材料清单详细列明了各类材料的类型、数量和价格。而施工进度表则具体记录了每个施工阶段的预计开始和结束日期[5]。

2.2.2 控制模板设计与安装质量

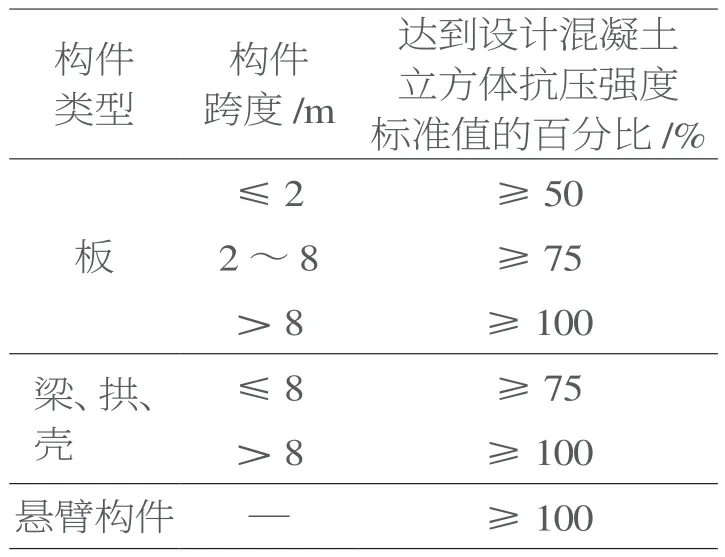

使用强度等级不低于C30 的混凝土进行模板支撑结构制作。模板安装时,确保连接缝隙不大于2 mm,以减少漏浆现象。对于高度超过5 m 的墙体模板,应采用加固措施进行加固,如设置横向和纵向支撑。底模拆除时的混凝土强度要求,如表3 所示。

表3 底模拆除时的混凝土强度要求

2.2.3 控制混凝土浇筑过程

在混凝土制备与运输阶段,选择强度等级为C40 的预拌混凝土,以适应山地地形的复杂性。在混凝土运输过程中,确保搅拌车每3 min 进行1次全车搅拌,以保持混凝土均匀。运输时间应控制在60 min 内,避免混凝土初凝,过程为:

1)浇筑准备阶段,细致检查模板和钢筋,确保钢筋间距不超过20 cm。检查保护层,确保保护层厚度为3 cm,以防钢筋锈蚀,保证混凝土覆盖。

2)在混凝土浇筑阶段,应控制混凝土浇筑速度,1 h 浇筑量不应超过50 m3。浇筑完成后,使用振捣棒对混凝土进行振捣,振捣时间应控制在15 ~30 s。在浇筑过程中,若遇高温天气,应采取遮阳措施或喷水降温,确保混凝土的品质不受天气影响。

浇筑完成后,应立即进行表面覆盖,使用湿润的麻袋或塑料薄膜覆盖其表面,以保持混凝土的湿度。养护期不得少于7 d,期间应定期检查和维护覆盖材料,确保混凝土均匀养护。

在施工过程中,应定期进行混凝土抗压强度测试,确保其达到设计要求的强度。同时要对施工人员定期进行安全教育和技术培训,确保操作规范,提高他们的安全意识。在施工现场应设置专用的废物处理区,确保废料及时清理,减少环境污染。使用低噪声施工设备,以减少噪声干扰。

2.2.4 施工预演

智能化技术显著提高了施工的效率和安全性。利用虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术和建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术,在三维虚拟环境中模拟施工场景,如机械操作、材料运输路径及施工步骤等。在预演阶段,通过VR 模拟,减少了约30%的预备时间,提高了项目团队对施工场景的熟悉度。施工模拟减少了20%的现场施工错误,降低了安全事故发生率[6]。无人机监测和智能传感器技术的结合,为施工现场提供了全面的监控和数据分析。通过无人机监测,项目的进度追踪和安全监控效率提高了约40%。智能传感器的应用提高了质量控制的精确度,减少了约10%的材料浪费和返工。

2.3 养护阶段

2.3.1 细化养护办法

养护期间应保持恒定的温湿度环境。在可能的情况下,使用温控设备和加湿设备,确保混凝土在最适宜的温湿度条件下进行养护,避免因环境波动引起的裂缝。在混凝土表面覆盖湿润麻袋或高效保湿薄膜,使混凝土表面保持持续湿润状态。这样有助于减少水分蒸发,控制混凝土的收缩,有效防止裂缝的产生。对大体积混凝土,应采取适当的水化热控制措施,如使用低热水泥或在混凝土中掺入粉煤灰等工业副产品,以减少水化产生的热量,防止裂缝产生。不仅有助于裂缝控制,也是绿色建筑理念的体现。

养护阶段采用分段施工技术,以减少混凝土整体收缩和热胀冷缩产生的应力。通过分段浇筑和逐段养护,可以更加有效地控制混凝土的应力状态,从而减少裂缝风险。养护过程中要定期检测和评估混凝土,监测裂缝的宽度、深度和分布。通过检测数据,可以及时调整养护方法,确保裂缝控制措施的有效性。引入具有收缩补偿功能的养护助剂,如膨胀剂和缓凝剂,以优化混凝土的硬化过程,进一步防止裂缝的形成。要优先选择环境友好型材料和技术,以减少养护过程中对环境的影响。

2.3.2 监测过程数据

由于温度和湿度的变化会影响混凝土的收缩与膨胀,应通过温湿度传感器,实时监控施工现场的温度和相对湿度,有助于及时调整养护条件,避免因环境变化引起的裂缝[7]。使用混凝土成熟度计和其他测试设备,定期检测混凝土的强度发展情况。通过监测混凝土的硬化速率和达到设计强度的时间,合理安排后续的施工步骤,确保混凝土结构的质量。使用裂缝宽度计和显微镜等设备,监测混凝土表面的裂缝宽度、深度和分布情况。有助于评估裂缝控制措施的效果,便于及时采取补救措施。监测养护过程中的环境影响,内容包括养护材料的环保性能、养护过程中的能耗和废物产生情况,有助于评估项目是否符合绿色建筑标准,同时为改进措施的选择提供依据。通过养护阶段的过程监控,有效地实现了裂缝控制,同时确保了建筑的环保和可持续性。

3 基于绿色理念的山地建筑裂缝控制效果

通过使用绿色补偿收缩混凝土技术,该项目在原材料方面的成本降低了10%,节约了约200 万元。长期来看,有效的裂缝控制使项目维修成本比传统建筑降低了约30%,维护费用减少了约300 万元。由于建筑质量和耐久性的提高,建筑市场价值提升了15%,约500 万元。通过减少裂缝,降低了维修频次,提高了使用者的使用体验。项目实施后,社区环保活动的参与度提高了25%,体现出人们对绿色建筑和可持续发展认识的提升。通过使用环保材料和优化的施工方法,项目的碳排放量比传统建筑降低了20%,二氧化碳排放量减少了约500 t。通过优化混凝土配合比和施工方法,节约了约15%的建筑材料,减少了资源浪费。

4 结语

华为广西区域总部项目通过引入创新绿色补偿收缩混凝土技术、科学设计混凝土配合比、优化施工方案及养护办法,成功实现了山地建筑裂缝的有效控制。不仅提升了建筑的经济、社会和环境效益,也为绿色建筑理念的推广和实践树立了新的标杆。