倒置粘接下切牙托槽矫治骨性Ⅲ类错合畸形的临床研究

2024-02-26陆兴龙

李 俐 陆兴龙 刘 昕

骨性Ⅲ类错合畸形是一种与遗传因素和环境因素均有关的多基因遗传病,是较为常见的口腔颌面部生长发育错合畸形[1],通常表现为前牙反合,上颌发育不足,下颌发育过度,下颌骨位于上颌骨的前方[2-3],对患者口腔功能、面部美观、心理健康等都有较严重的影响,特别是对于青少年患者,会随着生长发育出现下颌前突加重的变化趋势[4]。对于乳牙期和替牙期患者,通常可以通过颌垫推簧矫治器、前方牵引矫治器、功能性矫治器等[5-8]快速解除前牙反合,而对于恒牙初期的患者,轻中度骨性Ⅲ类错合畸形可以采用单纯正畸掩饰性矫治,而重度者建议等待18 岁后行正畸-正颌联合治疗[9-10],但部分患者因正颌手术风险大和手术费用高不愿接受正颌手术治疗,更愿意选择相对安全的单纯正畸掩饰性矫治。合肥市口腔医院西区正畸科2018年1 月至2023 年1 月在单纯正畸掩饰性矫治的前提下,分别采用了不同的托槽粘接方法以解除患者前牙反合,取得了较好的临床矫治效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018 年1 月至2023 年1月来合肥市口腔医院西区正畸科就诊的轻中度骨性前牙反合患者32 例,其中男性14 例,女性18 例,年龄10~22 岁,平均(13.33±2.78)岁 。根据托槽粘接的不同方式分成观察组(托槽倒置粘接)和对照组(托槽正常粘接),每组16 例。

纳入标准:①前牙反合[11];②骨性Ⅲ类,-4≤ANB≤0°[12];③恒牙列;④两侧磨牙关系为近中;⑤下颌不可后退至前牙切对切;⑥牙列有散在间隙或轻度拥挤;⑦就诊前未曾做过正畸治疗。排除标准:① ANB<-4°或ANB >0°;②有先天性疾病的患者;③有颞下颌关节病的患者;④代谢或系统性疾病的患者;⑤牙周病患者。

1.2 矫治方法 矫治前,所有患者均拍摄全景曲面断层片和头颅侧位片,医师制取工作模并测量头颅侧位片。所有患者均采用0.022×0.028 英寸的直丝弓低转矩自锁托槽(Ormoc 公司,美国)进行非拔牙矫治。

对照组患者的下切牙托槽正常粘接(转矩为-11°),观察组患者的下切牙托槽倒置粘接(转矩由-11°变成+11°),粘贴全口矫治器,按照从细到粗的顺序依次替换弓丝,逐步排齐整平上下牙列,上颌配戴后牙颌垫,打开前牙咬合,唇展上前牙,同时配合轻力Ⅲ类颌间牵引,调整颌间关系,牵引力约60 g,嘱患者除吃饭、刷牙时间外均按要求牵引。每次复诊逐步降低上颌颌垫高度,让下颌后牙升高,同时有利于整平Spee曲线,解除上下前牙反合后停止Ⅲ类牵引。关闭上下牙列间存在的微小间隙,调整前牙和磨牙的咬合关系,维持牙列稳定后拆除矫治器,制作保持器。矫治后,所有患者均拍摄全景曲面断层片和头颅侧位片,制取寄存模型。

1.3 测量指标 调查患者矫治开始和矫治结束时拍摄的头颅侧位片,并测量以下指标做矫治前后的对比,每项指标测量3 次,取均值。

1.3.1 硬组织 SNA:由上齿槽座点(A)、鼻根点(N)及蝶鞍中心(S)所形成的角,反映上颌与颅部的前后位置关系;SNB:由下齿槽座点(B)、鼻根点(N)及蝶鞍中心(S)所形成的角,反映下颌与颅部的前后位置关系;ANB:由上齿槽座点(A)、鼻根点(N)及下齿槽座点(B)所构成的角;MP-FH:下颌平面(mandibula plane,MP)与眼耳平面(frankfort horizontal plane,FH)形成的交角;U1-SN: 上中切牙与SN 所成的下内角; U1-NA: 上中切牙与NA 连线形成的交角;L1-MP: 下中切牙与MP所成的上内角;L1-NB: 下中切牙与NB 连线形成的交角。

1.3.2 软组织 UL-EP: 上唇至审美线的距离;LLEP: 下唇至审美线的距离。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0 进行统计分析,正态分布计量资料以表示,采用t检验,干预前后的比较采用配对t检验;偏态分布计量资料以M(P25,P75)表示,采用Mann-WhitneyU非参数检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

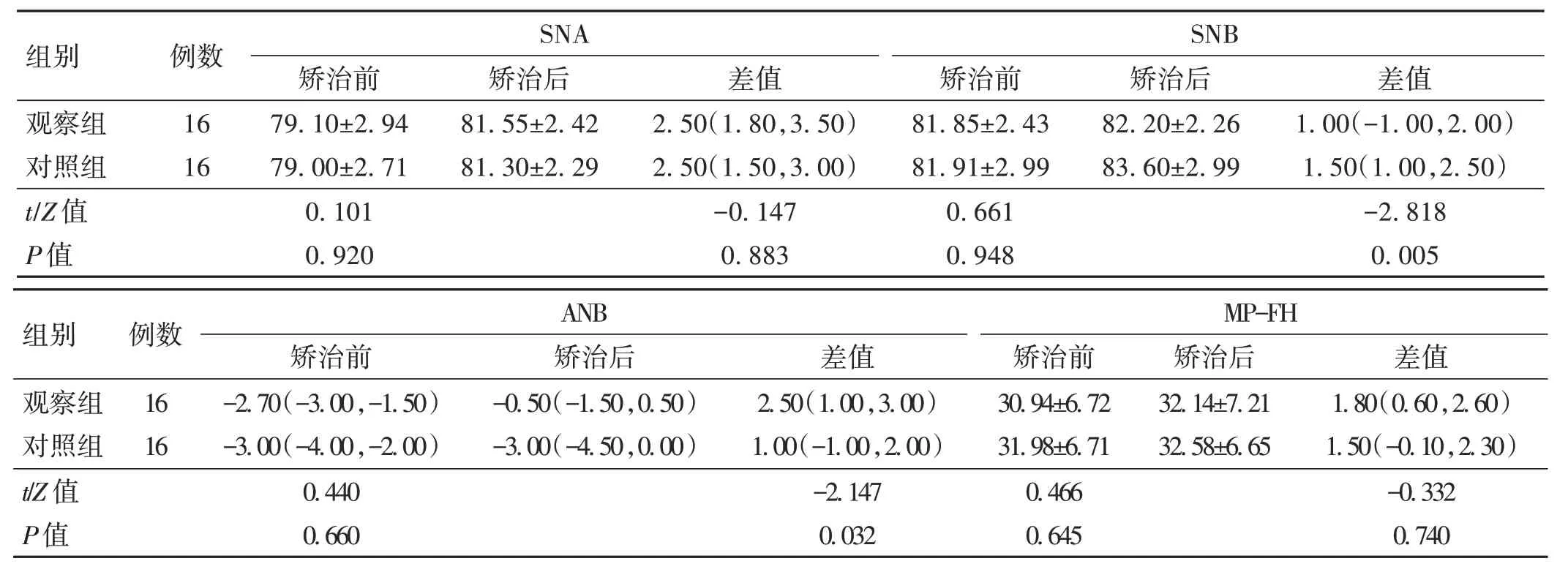

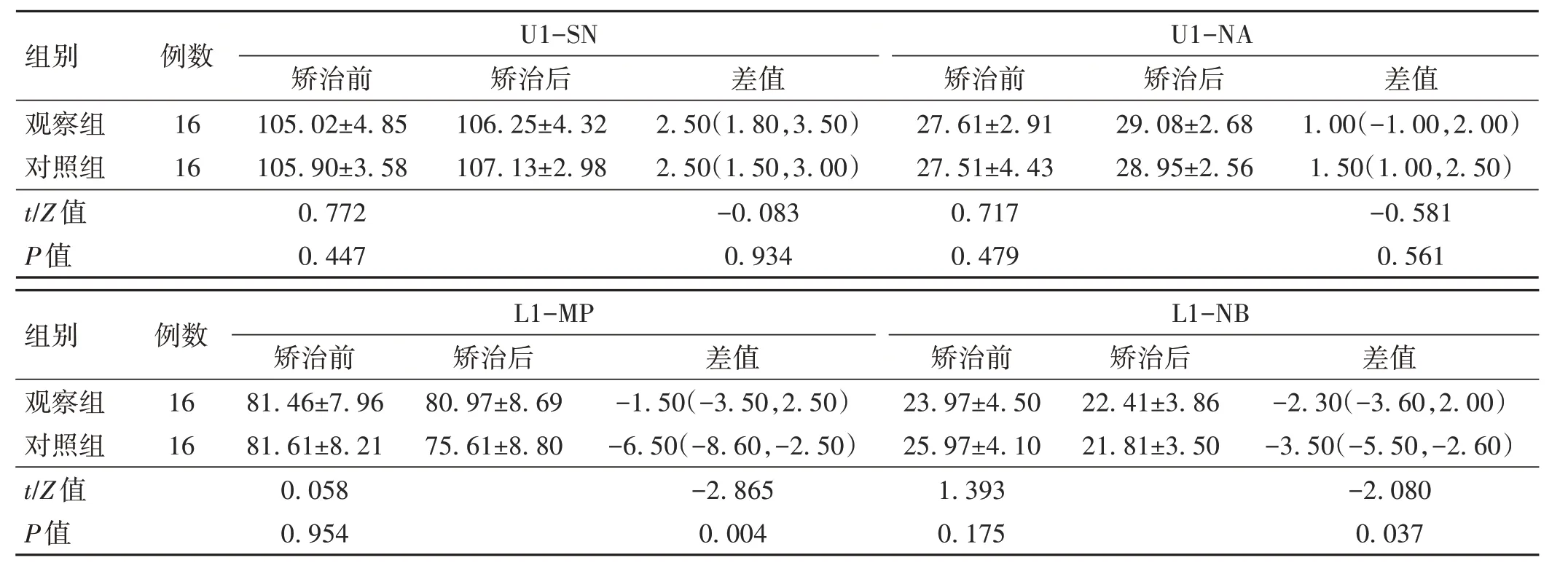

2.1 硬组织比较 32 例患者经矫治后,前牙反合均解除,覆合覆盖正常。两组患者矫治前的硬组织比较,差异均无统计学意义(P>0.05);矫治后两组患者的SNB角、ANB 角均增大,但观察组矫治前后SNB 角的差值小于对照组,ANB 角的差值大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);矫治后两组患者的L1-MP 角、L1-NB角均减小,且观察组矫治前后L1-MP 角、L1-NB 角差值均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1、2。

表1 两组患者矫正前后骨性指标比较(°)

表2 两组患者矫治前后牙性指标比较(°)

2.2 软组织比较 矫治前,两组患者的UL-EP 距、LL-EP 距比较,差异无统计学意义(P>0.05);矫治后两组患者的UL-EP 距、LL-EP 距均减小,但观察组矫治前后UL-EP 距、LL-EP 距的差值大于对照组,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

3 典型病例

患者,女性,22 岁。主诉:地包天求治。临床检查:恒牙列,骨性Ⅲ类前牙反合,双侧磨牙关系为完全近中,下牙散在间隙,双侧关节无明显异常。诊断:骨性Ⅲ类伴前牙反合畸形。矫治方案:选用直丝弓自锁托槽,非拔牙矫正,下切牙托槽倒置粘接,内收下前牙,解除前牙反合。治疗过程:选用低转矩自锁托槽,上颌托槽常规粘接,下切牙托槽倒置粘接,排齐整平上下牙列,利用后牙颌垫打开前牙咬合,关闭下牙间隙,配合轻力Ⅲ类牵引,纠正前牙反合,精细调整前牙及磨牙关系,以透明压膜保持器保持(图1、2)。该患者经过矫治后,前牙反合得到解除,SNA 角由81.0°变成83.0°,ANB 由-4.0°变成-1.0°,骨性Ⅲ类面型得到改善,侧貌由凹面型变成直面型。L1-MP 角由88.0°变成86.0°,L1-NB 角由28.5°变成25.0°,下前牙没有发生过多的舌向倾斜。见图1~3。

图1 口内像

图2 面像

4 讨论

4.1 矫正机制 本研究应用直丝弓自锁托槽矫治技术来矫正骨性Ⅲ类错合畸形,这种技术原理类似Begg矫治技术,它的特点是牙齿可以做倾斜移动,矫治力轻柔而持续,60~70 g,接近生理性牙移动的力[13-14]。在矫治过程中牙齿发生了倾斜移动,倾斜移动比整体移动相对容易,因此牙齿移动范围更大一些。笔者使用细圆丝让牙齿倾斜移动到所需位置后,可以直立或旋转到适当的位置,再用方丝做牙齿的控根移动,从而接近整体移动。 两组患者矫治前后的下颌平面角几乎没有明显变化,这可能是因为在0.018×0.025 英寸的不锈钢上,使用轻力Ⅲ类牵引对上颌磨牙的垂直分量很小的原因。本研究显示,两组患者的SNA 角均增大了2.50°,这可能是因为大部分患者处于生长发育期,在打开前牙咬合后上颌可以自由的向前生长发育,带动A 点的前移。本研究观察组患者的SNB 角增加1.00°,对照组SNB 角增加1.50°,两组患者矫治前后的SNB角差值差异显著,可能是因为下切牙倒置黏接可以让下切牙牙根产生更多的舌侧移动,从而让B 点产生后移。这点与Elnagar 等[15]研究结果相符,牙根的移动可以有效带动牙槽骨的改建。两组患者矫治前后的ULEP 线距、LL-EP 线距差异无统计学意义,但侧貌面型突度均有明显改变,提示两种不同粘接下前牙托槽的方法,均可以使面部软组织在硬组织之后发生相应的变化,从而改善患者的侧貌面型,这点和Lim 等[16]研究结果一致。

4.2 矫治器的选择 本次研究中使用的自锁托槽矫治器,其自带滑动托槽盖或锁片结构,可借助托槽上的滑盖或锁片将弓丝锁住[17]。这种特殊结构减小了弓丝与托槽槽沟之间的摩擦阻力,在矫治中所产生的正畸力更加柔和,在牙列初步排齐阶段更加具有安全性。在早期排齐牙齿阶段,充分利用其特殊结构和低摩擦力特性,在使用轻力的条件下就可以让牙齿产生移动,排齐效果更佳,同时也提高了牙齿移动效率[18]。此前已有研究报道上颌切牙托槽倒置粘接矫治骨性Ⅲ类错合,可减少上前牙的代偿性唇倾[19]。本研究中,两组患者使用的低转矩自锁托槽,可以防止上前牙过度唇倾,控制上前牙的唇倾度。对照组下切牙托槽正常黏接,L1-MP 角、L1-NB 角分别减小了6.50°、3.50°,矫治前后差值差异显著(P<0.05),说明矫治后的下切牙发生了较多的舌向倾斜;观察组下切牙托槽倒置粘接变成高转矩托槽,由负11°变成正11°(正转矩托槽会使牙齿产生冠向唇侧、根向舌侧的倾斜移动),增加了下切牙根舌向的移动,带动下切牙唇侧的牙槽骨B 点的后移,同时还防止下前牙过度舌向倾斜导致牙根外露,避免造成唇侧牙槽骨骨开窗骨开裂的情况。对比观察组患者矫治前的下前牙唇倾度,矫治后的L1-MP、L1-NB 分别减小了1.50°、2.30°,矫治前后差值差异不显著(P>0.05),说明下切牙托槽倒置粘接可以在一定程度上维持下前牙初始的唇倾度,不会发生过度舌向倾斜的情况,这一点对于掩饰性治疗此类患者具有积极意义[20]。

综上所述,通过临床仔细检查,制定详细的矫治方案,选用低转矩自锁托槽,配合轻力Ⅲ类牵引,可以有效地矫治轻中度骨性Ⅲ类前牙反合,改善患者的咬合功能与侧貌美观;将下切牙托槽倒置粘接,可以较好地控制下切牙的唇倾度,防止其过度舌向倾斜,预防唇侧牙龈退缩。同时,这种方法临床操作比较简单,可行性高,在临床实践中容易推广与应用。本次研究发现部分患者在解除前牙反合后上颌骨有少量的生长发育,提示应该尽早干预此类患者,尽可能地释放上颌骨的生长空间,帮助患者恢复正常面容。