斯大林民族定义在中国的九十年(1929-2019)

——兼论马克思主义民族定义的中国化

2024-02-26周传斌

周传斌 张 丽

(兰州大学 西北少数民族研究中心/历史文化学院,甘肃 兰州 730020)

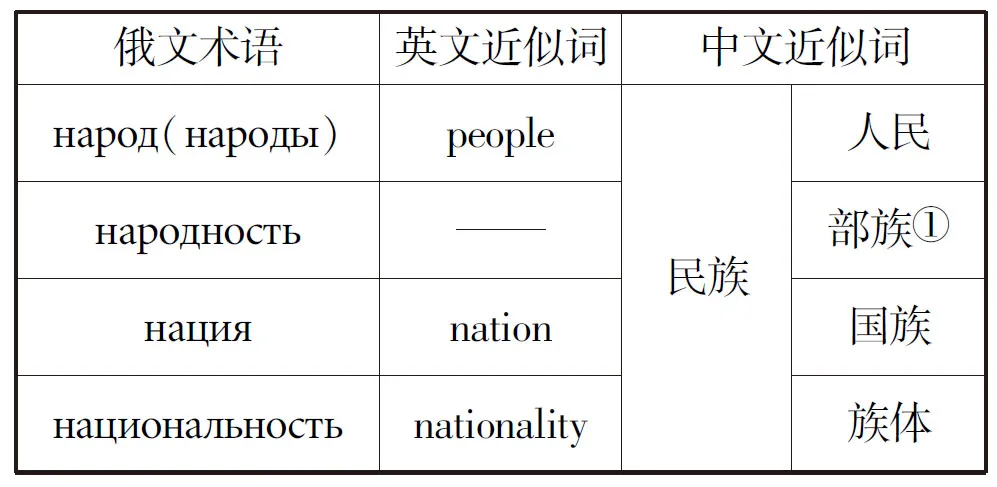

理论研究必然要从讨论概念开始。每一个特定学科都有其具体的术语系统来表达抽象的概念,如果学术界将这些概念加以精确地限定,就产生了所谓的定义。“民族”无疑是民族理论领域的基本概念。但是,由于马克思主义经典作家使用不同的语言文字来写作,马克思和恩格斯用德文写作,列宁和斯大林用俄文写作,而中国共产党历代领导人用中文写作,这导致他们所使用的术语系统跨越了多种语言文字。民族学家林耀华最早系统讨论了这个问题,把马恩列斯所使用的德文、俄文术语归纳为四类有区别的“民族”概念[1]。在中文术语系统当中,我们最终只选择了“民族”一个词来涵盖这些具有层次性的“民族类”概念。这在理论上带来了讨论民族定义的难题:具有层次性的“民族类”概念,如何能够统摄在一个单一的民族定义之内呢?实际上,自1929年斯大林民族定义传入中国以来,几乎每隔十年都要出现一次民族“定义”和“译名”问题的争论,就是这一难题的最直观的表达。

一、1949年前斯大林民族定义在中国的传播与影响

1913年,斯大林第一次完整地论述了“民族”(нация / nation)的定义,也使这一定义成为马克思主义民族理论的核心内容之一。斯大林在其著名的《马克思主义和民族问题》一文中,开篇就明确指出:“民族首先是一个共同体,是人们组成的确定的共同体”,“这个共同体不是种族的,也不是部落的”,“不是偶然的,昙花一现的混合物”。文中对民族作出定义:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”并补充说:“只有一切特征都具备时才算是一个民族。”[2]26-29我们对这个定义应从如下三个方面作出理解。

第一,斯大林民族定义是从属于列宁民族理论的。1912年12月,斯大林到列宁的流放地波兰克拉科夫出席党的会议,列宁同他就党的民族问题理论与政策多次交谈,并建议斯大林执笔撰写一篇系统的文章来阐述这个问题。1912年底至1913年初,斯大林在维也纳写成了此文,并得到了列宁的赞许。因此,该文虽为斯大林撰写,但反映的是列宁的观点。

第二,斯大林所定义的“民族”是有其特指的。这一具有四个特征的“民族”(нация),对应于英文中的“nation”,同时具有“国家”和“民族”两个含义,也被译为“国族”。因此,在俄文语境当中,斯大林定义的是具有层级性的民族类“四术语”(见表1)当中的一个层次,也是林耀华所归纳的“民族”这一译名对应的四类不同内容中的一类(他将之表述为“民族”)[1]。苏联时期,是以这四个术语分别定义了具有层级性的四类民族身份,并给予不同的政治处理方式,这与我国的做法是完全不同的。如果说斯大林定义的“民族”(нация)是特指的,则我国后来的处理方式则是泛指的,即以汉语“民族”二字指称所有俄文术语中的四类人们共同体。

第三,斯大林强调“民族”是四个特征的总和。如斯大林所说,“只有一切特征都具备时才算是一个民族”,这样,民族的四个基本特征就成了不能加以增减、改换的“标配”了。这无疑为后来斯大林定义在中国的讨论和应用增加了困难。

表1 俄文中的民族类“四术语”

20世纪初,马克思主义及其民族理论已经开始在中国传播。“在十月革命以前,中国不但不知道列宁、斯大林,也不知道马克思、恩格斯。十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”[3]1470-1471到1949年中华人民共和国成立前,斯大林民族定义在中国的传播主要包括两方面:一是学术界的引介,二是中国共产党的学习贯彻。

斯大林民族定义最早在1929年被引介到了中国。这一年,在上海南墙书局出版的《民主问题》一书中,李达首次介绍了斯大林民族定义:“所谓民族,是历史所形成的常住的人们共同体,并且是因共同的言语,共同的居住地域,共同的经济生活及表现于文化的共同心理而结合的人们共同体。”[4]564同年6月,上海现代书局出版的郭真《现代民主问题》一书,根据斯大林在《马克思主义和民族问题》中的相关论述,将第一章命名为“民族概念”,论述了“语言”“地域”“经济生活”“心理能力”等民族特征。书中也介绍了斯大林民族定义:“民族是历史所形成的‘常住的人类共同体’,而且是由于有‘共通的言语’,‘共通的居住地域’,‘共通的经济生活’,以及共通的文化中所发现的共通的‘心理的能力’而结合的人类共同体。”[5]1-3同一年,邓初民在《政治科学大纲》中也引用了斯大林民族定义:“民族是由共同之言语,共同之地域,共同之经济生活,共同之文化被结合而成之一定人类历史的常住的共同体。”[6]89

中国共产党从1922年第二次全国代表大会开始就制订了“民族问题决议案”,并在此后领导中国革命的过程中把理论付诸实践,在实践中改进理论,直到产生了马克思主义中国化的第一个成果即毛泽东思想。斯大林的《马克思主义和民族问题》在1938年全文译成中文。时任中共中央宣传部副部长杨松于1938年8月在延安所做“关于民族殖民地问题讲座”第一讲《论民族》中,围绕着斯大林民族定义论述了“民族”,论证了中国是一个多民族国家:“就对外来说,中华民族代表中国境内各民族”,“在中国境内还存在着少数民族”,并提出“日寇是中国各民族的共同敌人”[7]。同年,王明在中共六届六中全会上的发言也介绍了斯大林的民族定义。值得注意的是,杨松的讲座已经提出了国家意义上的“中华民族”和“中国境内各民族”两个层次上的“民族”,中文与俄文术语之间的偏差也已出现。

总之,斯大林民族定义在1929年传入中国,其《马克思主义和民族问题》一文在1938年译成中文,在延安时期作为列宁民族殖民地问题理论的一部分而在中国共产党内得到了学习与贯彻,从而成为影响中国共产党民族理论与民族工作的重要理论资源。

二、20世纪50-80年代我国对斯大林民族定义的阐释与应用

1948年,苏联外国文书籍出版局出版了斯大林《马克思主义与民族问题》中文单行本(繁体字竖排版)并发行到中国。1949年,中共中央马恩列斯著作编译局所译《马克思主义和民族问题》单行本由人民出版社出版发行。20世纪50-60年代,这本小册子在中国多次印刷,显示出了其广泛的社会影响力。

此后,中国民族学者开始了对斯大林民族定义多方位、立体式的理解与研究。这一时期,中国民族学界虽然接受了斯大林民族定义,但是对斯大林所强调的四个基本特征必须全部具备才算是一个民族,以及民族形成于“资本主义上升时期”等相关论述还存有疑问。究其原因,一是因为术语翻译造成的偏差,二是因为中国国情不同导致的理论与实际无法衔接。

1950-1954年,关于民族定义和民族产生问题的第一次论战在《新建设》杂志发生。1950年刘桂五率先发表《问题·解答》一文[8]。此后,围绕华岗《中国民族解放运动史》一书的观点先后刊发了几篇文章。华岗(1903-1972)作为资深革命家和学者,早在1940年就出版了《中华民族解放运动史》,1945、1949年再版改为《中国民族解放运动史》,并于1951年增订再版,该书中关于“民族”的看法与斯大林民族定义并不相符。陈郊因此撰文批评华岗说:“在中国,民族的因素,只能形成或出现在外国资本主义的侵入使封建社会解体并刺激了中国资本主义成长的时期。在此之前,民族的因素是处在未发达的状态中,至多也不过是潜力,即将来在一定的适当的条件下形成为民族的可能性。”[9]对此,华岗回应道:“斯大林是从历史观点来考察民族问题, 只说资产阶级民族是兴盛的资本主义时代的产物, 并没有说在封建社会内就没有形成民族的可能 。”[10]徐伯容支持陈郊的观点:“斯大林反复地明白地说过,‘在资本主义以前时期没有也不能有民族存在’。斯大林的论断,不仅是指西欧,而且同样适用于东方。”[11]其后,白寿彝也在《新建设》发文系统地阐释了斯大林民族定义和民族形成理论[12]。

1953-1954年,第二次论战在《历史研究》发生。1953年苏联专家格·叶菲莫夫发表《论中国民族的形成》一文,认为封建时期的中国民族应被称为“部族”,而中国“民族”形成于封建制度消灭与资本主义形成发展的过程中[13]。范文澜撰文认为汉民族形成于秦汉时期[14],这一论证被认为明显背离了斯大林关于民族形成于资本主义上升时代的理论。魏明经认为范文澜把斯大林民族定义中民族的四个基本特征套用在中国秦汉之后的汉民族上是非常危险的:“概念不能反映客观实际,认识就变成虚假不实的东西,就无法识别民族这一新的历史现象,就没有历史科学,马克思列宁主义在处理中国民族问题上就要被解除武装。”[15]其实,毛泽东在1953年中共中央讨论《关于过去几年内党在少数民族中进行工作的重要经验总结》时就已经指出,对“民族”的含义做出“科学的分析是可以的,但政治上不要去区分哪个是民族,哪个是部落或部族”(1)据笔者检索,不少文章和著作都会引用毛泽东1953年的这段发言,但均未注明出处。这次发言应该是在1953年7月的全国统战工作会议上,因为次年10月24日,中共中央批发了《关于过去几年内党在少数民族中进行工作的重要经验总结》,并称“兹将一九五三年七月全国统战工作会议所通过的……”。但是公开的文件中并没有这段讲话。[16]276。

1956-1957年,第三次论战在《光明日报》发生。1956年8月10日,费孝通和林耀华在《人民日报》联合署名发文,南川、思明、缪鸾和、马曜和王叔武等人此后也在《光明日报》发表了3篇文章(2)费孝通、林耀华:《关于少数民族族别问题的研究》,《人民日报》,1956年8月10日;南川:《也谈族别问题》,《光明日报》,1956年8月24日;思明:《识别民族成分应该根据主要的原则》,《光明日报》,1957年2月15日;缪鸾和、马曜、王叔武:《不能用近代民族的特征去衡量前资本主义时期的民族》,《光明日报》,1957年2月15日。。李振宏认为,费孝通和林耀华“正面触及了斯大林的民族定义,……这实际是从理论层面对斯大林民族定义某种程度的否定”[17]。南川、思明分别撰写的文章以及缪鸾和、马曜和王叔武三人合写的文章大都呼应费孝通和林耀华的观点,并作了补充,“呼吁公开承认我国少数民族实际和斯大林民族定义之间的明显差异”[17]。1957年3月25日,周恩来在政协会议关于建立广西壮族自治区问题座谈会上做总结发言时说:“在我国,不能死套斯大林提出的民族定义。那个定义指的是资本主义上升时期的民族,不能用它解释前资本主义时代各个社会阶段中发生的有关的复杂问题。”[18]339由此,变通地解释和应用斯大林民族定义成为了中国党和政府在民族工作中的实际选择。

如前所述,列宁、斯大林著作中使用过四个不同俄文术语来指称民族类群体,中国学者在翻译中必然会面临这一难题。按照毛泽东关于“不要去区分哪个是民族,哪个是部落或部族”的指示精神,1962年春,中国科学院哲学社会科学部和中共中央马恩列斯著作编译局召开座谈会,建议今后不再使用“部族”,只使用“民族”一词;原来译为“部族”的地方,改为“资本主义以前的民族”(народность);原来译为“现代民族”的地方,改为“资本主义时期的民族”(нация)(3)译名问题的争论并未结束,王鹏林1983年再次讨论这一问题,认为当时的解决方式是有问题的。参见王鹏林:《斯大林民族学著作中的народность中文译法考辨》,载《中国社会科学》1983年第5期。。1962年6月和9月,牙含章在《人民日报》发表了两篇文章,对民族译名问题、民族形成问题作出总结,申明了官方立场(4)两篇文章分别是:《关于“民族”一词的使用和翻译情况》,《人民日报》,1962年6月14日;《关于民族的起源与形成问题》,《人民日报》,1962年9月4日。。

1963-1965年,学界继续就此话题开展了更加深入的讨论。林耀华在《历史研究》发表《关于“民族”一词的使用和译名问题》的长文,详细讨论了马恩列斯著作中使用的德文、俄文词汇,并将之归纳为四类[1], 这篇论文堪称对当时中国民族学界有关问题讨论的权威总结。1963-1964年,云南《学术研究》杂志也集中发表了方德昭《关于民族和民族形成问题的一些意见》、杨毓才《向牙含章、方德昭二同志请教》、施正一《论原始民族》等7篇论文,这些论文并未超出此前讨论的内容。

20世纪50-60年代关于斯大林民族定义的论争,是与民族识别工作的实践密切相联的。到1965年,我国已经识别出了除基诺族以外的其他54个少数民族。在理论论争和民族识别的过程中,党和政府以及学界实际上逐渐达成了对斯大林民族定义的中国化阐释和应用,其内涵包括:第一,确立了斯大林民族定义在马克思主义民族理论体系当中的权威地位;第二,把斯大林民族定义中特指的“资本主义上升时期的民族”扩大为社会形态演进过程中进入阶级社会以后的“人们共同体”;第三,把斯大林定义中特指的“国家民族”降格为国家之内的各个民族单位。

20世纪80年代马克思主义民族理论教材和著作的撰写则承袭了这种观点。这一时期,马克思主义民族理论作为民族学下的二级学科得到了发展,形成了自己的特有概念、范畴和理论体系。事实上,中央民族学院早在50年代就成立了“民族问题理论和民族政策教研组”,1961年编印了教材,1985年正式出版[19]。由刘锷、何润教授编写的这本教材,比较明显地体现了上述的三个特点,认为:斯大林“综合了马克思、恩格斯和列宁的观点,给民族下了个完整的科学的定义”;“虽然是以欧洲各资本主义民族为模特儿描绘出来的,……对其他类型的民族,例如社会主义民族及资本主义以前的民族都是适用的,有普遍意义的”;“民族是在氏族制度的废墟上生长起来的”,“是在原始社会向阶级社会过渡的时期形成的”;“民族和国家也是不同的”[20]5-14。对比前文提到的俄语中具有层级性的民族类“四术语”可知,我国通过对斯大林民族定义的重新阐释而形成的“民族”概念与前苏联并不相同(参见图1)。

此前,我国学界对上述斯大林民族定义中国化阐释和应用的第三点内涵关注较少。在列宁民族殖民地解放学说的框架内,斯大林定义的“民族”(нация)实为“国家民族”(nation),与其并列的还有其他三个俄文概念,“四术语”系统决定苏联层级化的民族划分,只有被认定为“国家民族”(нация/ nation)的那些族体才有资格在苏联内成立自己的各类“共和国”,成为民族联邦制中的一员。而我国却是一个单一制国家,包括汉族在内的56个“民族”被认为是组成统一的多民族国家的各个民族单位。这一“对斯大林‘国家民族’或‘国族’意义上定义的错位应用”,“客观上也导致了‘中华民族’话语的长期缺位或虚置现象”[21]。也就是说,中国化阐释实际上是把斯大林定义中特指的“国家民族”降格为了国家之内的各个民族单位,造成了我国民族理论中长期没有与“国家”对应的、指称全体国民的、更高层次的“民族”(或者说国族)概念。汉语“民族”一词实际指称的“国家民族”和“国内诸族”两个层次长期没有得到同等表达,不能不说是我国前40年民族理论当中的一个缺环。

图1 中国对斯大林民族定义的重新阐释示意图

三、20世纪80年代以后关于斯大林民族定义的解读与批评

20世纪80年代以后,虽然学界在很大程度上仍未摆脱对斯大林民族定义的有限解读,但已经出现了批评的声音。笔者曾经将80年代关于斯大林民族定义的争论归纳为三派意见:一是坚持论证斯大林民族定义的科学性和正确性;二是认为要对其做部分修正;三是倾向于否定或抛弃这一定义[22]239-240。后两种意见构成了学界最早对斯大林民族定义的批评。

彭英明、李振锡、杨荆楚、杨堃等人主张斯大林民族定义总体上是好的,但是部分内容需要修正。彭英明认为应正视我国各民族与斯大林所说的完全具备“四大特征”的民族不完全一样[23],杨荆楚也提出不能照搬斯大林民族定义四要素缺一不可的论断[24]。李振锡指出许多学者混同了斯大林定义的“民族”(нация)和汉语一般用法的“民族”[25]。杨堃认为斯大林民族定义的还应增加“共同名称”这个要素[26]。蔡富有、贺国安等则进一步提出了批评,前者认为斯大林民族(нация)定义作为民族学概念来使用存在重要的缺陷[27],后者认为斯大林的民族理论把民族与国家或社会划等号,理论上易出现混乱[28]。

进入90年代,对斯大林民族定义的批评更为常见了。纳日碧力戈和杨庆镇重提马克思主义民族定义所排除的血统和人种观念:前者认为民族“以共同的血统意识和先祖意识为基础”[29];后者认为民族是人类发展到“智人阶段”具有“人种特点”和文化特点的人类群体[30]。陈克进认为斯大林的定义没有充分顾及民族的“动态过程”,民族的“四个特征”是跟随社会历史的变迁而演化的[31]。华辛芝指出斯大林在用社会存在的物质条件解释民族、民族特征方面确实作出了卓越贡献,但没有顾及民族产生和发展过程的复杂性,没有给多种类型的民族的历史过程留有余地[32]。张达明认为斯大林民族定义中没包括民族意识是一个重大缺陷,应予修改[33]。何润建议将斯大林民族定义的第四个特征修改为“共同族体性格和族属意识”[34]。

2000年以后,批评和思考变得更加深入了。马戎指出,斯大林民族定义有其历史情境性,如斯大林以四个特征缺一不可为理由不承认犹太人是一个民族,但是却认为“北美利坚人”是一个民族[35]。龚永辉和梁鑫认为,马克思、恩格斯、列宁都没有论述过民族定义,斯大林民族定义无法从他们那里继承[36]。这实际上否定了斯大林民族定义的权威地位。

一部分学者试图重新定义民族。除前面提到20世纪90年代的纳日碧力戈和杨庆镇外,还有龚永辉[37]、徐则平[38]等,但他们的思考并没有超越斯大林民族定义本身。真正的问题是:我们能否超越斯大林民族定义的中国化阐释所形成的前一阶段的中国民族理论既有“范式”?其实笔者曾经撰文回顾民族概念在中国的出现及其学术讨论的三个时期,提出“中国的民族概念已经形成了独特的内涵和使用方式”,而“民族定义的必要性似乎也在学术反思之中被质疑和抛弃了”[39]。意思是说,原有的对斯大林民族定义的有限解读、批评和“再定义”式的研究,并不能形成对既有范式的有效超越。

第一个超越了斯大林定义中国化阐释框架的是费孝通先生,1989年发表的《中华民族多元一体格局》就是最重要的标志。费先生不仅是20世纪40年代就颇具国际声誉的功能学派人类学家,而且是抗战期间关于“中华民族是一个”大讨论的直接参与者;1949年后,他更是新中国民族工作的亲历者。费先生独有的“民族研究经历”使他超越了我国前四十年民族理论当中把斯大林定义中特指的“国家民族”降格为国家之内的各个民族单位、“国家民族”和“国内诸族”两个层次不能区分、国家层面的“中华民族”长期缺位的矛盾现状,创造性地提出了“多元一体格局中,56个民族是基层,中华民族是高层”的重要论断[40]代序13。此后,围绕“中华民族”所做的研究日益凸显,直到新时代“铸牢中华民族共同体意识”成为了民族工作的主线,标志着对既有民族理论范式的超越最终得以实现。

四、当前中国马克思主义民族理论的转型与民族定义的进一步阐发

在费先生“中华民族多元一体格局”的启发下,20世纪90年代中华民族研究达到了第一个高潮,先后出版的著作不下十几种。一部分学者另辟蹊径,开启了对斯大林民族定义的重新解读。

2003年,郝时远连续发表了三篇重读斯大林民族理论的文章,阐述了从“国家”层面理解斯大林民族定义的观点。郝时远指出了几十年来对于斯大林民族定义的理解存在重大的偏差,即斯大林所定义的“民族”不是一般意义上的民族,而是具有特指的“民族国家”层面上的民族;从国家层面出发,斯大林对民族的定义是符合马克思列宁主义的科学认识的经典定义[41]。 邓思胜、王菊对斯大林民族定义内容以及它对中国的民族识别工作的影响进行了梳理和反思。文中指出斯大林民族定义是在研究分析欧洲民族现象和民族问题的基础上提出来的,它不仅影响了苏联的民族政策,而且也影响了包括中国民族识别在内的一系列民族政策[42]。叶江就斯大林民族定义的外延与内涵进行了分析,并就民族定义的政治属性等三个问题展开讨论[43]。刘东亮则从斯大林民族定义中所使用的 “民族”一词带有明显的政治实体的含义(即英文的“nation”)的角度入手对这一定义进行了剖析[44]。杨须爱认为相较于其他四位马克思主义经典作家,斯大林更多关注的是俄国和苏联国内的民族问题、民族政策和一般意义上的民族现象;斯大林的“民族”(нация)术语作为原形使用、作为复数使用、作为指小形式使用时各有其不同的含义[45]。这些解读都建立在对斯大林民族定义的“特指性”的理解之上,应该视为是对此前阶段我国民族理论范式的超越。

随着国际、国内政治形势的演化,我国党和政府也在不断调整民族理论的官方表述和民族工作的现阶段目标。1992年以来,党和政府先后召开了五次中央民族工作会议,从战略和全局高度对民族工作做出部署。其中,2005年5月召开的第三次中央民族工作会议后下发了中共中央、国务院《关于进一步加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》(中发〔2005〕10号文件),从12个方面概述了关于民族问题的基本理论和政策,引人注目地提出了关于民族的“六要素说”:“民族是在一定历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。一般来说,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。”[46]29学界将之解读为新的民族定义,黄仲盈[47]、金炳镐[48]、龚学增、龚永辉等均撰文做了讨论。龚学增认为“在一定的程度上突破了斯大林民族定义的模式,更加符合中国民族国情的状况”[49]。龚永辉认为“果断剔除了斯大林民族定义中‘共同的地域’特征”是一个重要变化[50]。此后,何叔涛也撰文论述以“共同历史渊源”取代“共同地域”作为民族的首要特征,是对斯大林民族定义的突破和发展[51]。这种解读是正确的。以“共同历史渊源”取代“共同地域”,实际上是在作为“国内诸族”的56个民族与斯大林所定义的“国家民族”之间做出明确区分,既解决了此前两个层次不能区分的矛盾,也实现了马克思主义民族定义的真正中国化和与理论创新。

党的十八大以来,习近平新时代中国特色社会主义思想逐渐形成,我国马克思主义民族理论实现了时代转型,再次取得了重要发展。2014年的第四次中央民族工作会议强调“全党要牢记我国是统一的多民族国家这一基本国情”,2021年的第五次中央民族工作会议强调必须从中华民族伟大复兴战略高度把握新时代党的民族工作的历史方位,确立了以“铸牢中华民族共同体意识”为新时代党的民族工作的主线。这意味着,此前国家层面“中华民族”长期缺位的矛盾现状也得到了彻底扭转,一度缺失的“国族建设”(nation-building)提上了新时代的政治议程。由此,斯大林民族定义有了最新的中国化阐释(见表2)。

表2 斯大林民族定义的最新中国化阐释

如果说2005年“六要素说”的民族定义是对“国内诸族”层面上的“民族”进行定义的话,那么2019年9月习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上讲话中提出的“四个共同”,则是对中华民族共同体之“共同性”的最新阐发,并由此“超越了此前阶段对‘国内诸族’的‘差异性’的关注,呈现出从差异性到共同性的逻辑,……由‘民族’话语走向各民族‘共同’话语”[21]。可以说,这两种关于民族特征的阐发,真正实现了中国共产党对“国内诸族”和“国家民族”两个层面的定义,是当代马克思主义民族理论的创新性发展。这一创新性发展,是在中国共产党领导中国革命和社会主义建设的过程中、在几代民族学者的参与和讨论中、在马克思主义中国化的实践中逐步形成的,并最终凝结在了习近平新时代中国特色社会主义思想当中,成为实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要理论基础之一。