基于OBE理念的学前教育专业人才培养质量提升策略研究

2024-02-26王春梅杨文晓杨维佳

王春梅,杨文晓,杨维佳

(山东协和学院,山东济南 250100)

1 研究背景

OBE(Outcome-Based Education)最早由美国学者威廉·斯派蒂(Spady W.D.)提出,其核心理念是“学生中心、产出导向、持续改进”,是一种依据学生预期达成的最终学习成果开展反向设计、正向施工的教育模式[1]。

为建立健全教师教育质量保障体系,2017 年10月,教育部印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,明确师范类专业认证以“学生中心、产出导向、持续改进”为基本理念[2];2018 年1 月,教育部发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,为全面提高师范类专业人才培养质量、培养高素质专业化创新型幼儿教师提供了有力支撑[3];2021 年12 月,教育部、国家发展改革委、财政部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》,深入推进学前教育改革发展[4]。高校作为学前教育专业人才培养的主体,如何提高学前教育专业人才培养质量、保证人才培养目标达成,是亟须解决的现实问题。

2 学前教育专业人才培养质量提升的必要性

2.1 社会区域经济发展的需要

学前儿童正处于先天免疫力消失、后天免疫力尚未健全的生理阶段。幼儿园又是儿童高度密集的场所,各类传染病极易快速传播,如何培养具有突出的幼儿卫生保健能力的高素质复合型应用人才成为高校面临的问题。尤其是在新文科建设背景下,发挥高校“教育学+医学”的学科优势、开展学科交叉融合、培养高素质复合型应用人才顺应了社会区域经济发展的需要。

2.2 高校人才培养质量提升的需要

随着经济结构的不断调整,产业结构日益升级,培养具备专业知识和技能的高素质复合型应用型人才成为高校的主要任务。顺应高等教育高质量发展的要求,以学前教育专业认证为突破口,以毕业生毕业五年左右的职业预期为目标,科学合理地制定人才培养方案,保障课程目标、毕业要求、培养目标的有效达成,是高校人才培养质量提升的必经之路。

2.3 学生全面发展的需要

随着社会的发展,学生的自我认知更加清晰,职业发展目标更加明确,不再是单纯地追求理论知识的学习,实践技能的应用和提升。学生的全面发展成为高校人才培养的重点,尤其是在OBE 理念下,高校更加关注学生的学习过程、学习成果,关注学生的增值性评价。因此,在教学过程中,需全面落实以学生发展为中心的理念,合理设置教学目标,组织教学过程,落实教学评价,保证学生的学习投入度、成果获得度以及课程目标的有效达成,促进学生的全面发展。

3 学前教育专业人才培养过程中存在的问题

通过对同类高校学前教育专业的实地调研,发现在专业培养过程中存在培养目标同质化、课题体系趋同化、教学模式单一、协同育人机制不健全等问题,影响高校人才培养质量的提高。

3.1 人才培养目标同质化

科学合理的培养目标是保障高校人才培养质量提升的前提,经过多方调研,发现目前高校学前教育专业人才培养目标定位于在幼儿园、教科研机构从事教学、管理及研究的应用型人才,人才培养目标同质化现象较为普遍,学生能力发展与行业需求脱节[5],与职业岗位需求对接度不高,缺乏明确清晰的人才培养目标定位,人才培养缺乏特色、规格单一[6]。在OBE 理念下,改变人才培养目标同质化,探索具有高校特色的专业人才培养目标,是高校改革的重点。

3.2 课程体系趋同化

学生的能力培养主要靠课程来实现,课程目标是保障培养目标和毕业要求有效达成的前提[7],目前,学前教育专业课程体系趋同、缺乏革新和特色[8],未能根据市场需求变化和人才培养规格的要求进行针对性调整和优化,未重点关注幼儿的保教保育,对幼儿疾病预防与照护、意外伤害急救与处理能力培养的关注度不够。课程设置的不合理,导致未能合理支撑培养目标和毕业要求的达成,影响了人才培养质量的提高[9]。

3.3 教学模式单一

在对学前教育专业学生授课的过程中,教师基本上以理论讲授为主,实践课程薄弱,教学模式传统,形式单一,内容陈旧[10],忽视学生全面发展、自主学习、实践能力、科学探究能力的提升,教育见习、实习、研习等环节未发挥应有的作用,学生的实践能力难以满足高素质应用型人才培养的需要,单一传统的教学模式和方法制约了学前教育专业学生的发展。

3.4 协同育人机制不健全

目前,为推进产教融合,学校、政府、幼儿园三方建立了“三位一体”协同育人机制,多方合作开展协同育人。但在日常实施的过程中,存在协同育人机制不健全、合作不深入、形式化、产教供需双向对接不畅的问题[11],企业参与动力不足,未形成稳定互惠的长效机制,未有效推进协同育人工作的开展。

4 基于OBE理念的学前教育专业人才培养质量提升策略

4.1 设定特色鲜明的高素质复合型应用人才培养目标

适应新时代对幼教人才的新需求、学前教育对高素质复合型人才培养的新要求,在满足山东省基础教育改革发展和教师队伍建设重大战略需求的基础上,开展对毕业生、幼教机构、学前教育领域专家等利益相关方的调研,构建学前教育专业岗位胜任力模型,并围绕“专业理念与师德、专业知识、专业能力”三个维度修订人才培养方案[12],校内推动跨学科交叉融合,校外整合幼教机构教学资源,依据学校办学定位,设定特色鲜明的高素质复合型应用人才培养目标(如图1 所示)。

图1 高素质复合型应用人才培养目标

4.2 构建凸显学科交叉特色的课程体系

发挥学校医护学科的优势,实施“教育学+医学”学科交叉,进行课程融合,在学科基础教育平台开设人体解剖生理学等医护类基础课程;在专业教育平台增设学前儿童卫生保健特色课程模块,开设学前儿童疾病预防与照护、学前儿童意外伤害急救与处理、学前儿童传染病预防与护理、学前儿童营养与膳食等课程,强化学生幼儿疾病预防与照护、意外伤害急救与处理的能力,教中有医、保教一体,提高学生的医教、保教素养,全面提升学生的从业能力,构建凸显“教医融合”特色的学前教育专业课程体系(如图2 所示)。

图2 “教医融合”特色的学前教育专业课程体系

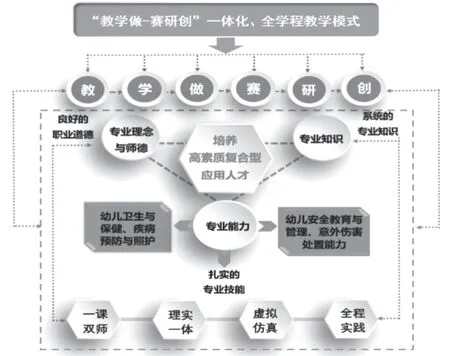

4.3 构建“教学做—赛研创”一体化、全学程的教学模式

根据专业特点和岗位需求,整合校内外资源,实施“教学做—赛研创”一体化、全学程的教学模式(如图3 所示)。校内整合学前教育专业教师与医护学科教师,校外整合幼儿园指导教师,搭建“一课双师、双师协同”合作平台[13]。依托校内国家级教学示范中心、国家医护虚拟仿真实验中心开展虚拟+仿真实验教学,与幼儿园、幼教机构搭建了远程互动直播平台,实现实景化教学,理实一体、虚实融合,将教学、实践、锻炼、竞赛、研究、创新创业训练贯穿人才培养全过程。

图3 “教学做—赛研创”一体化、全学程教学模式

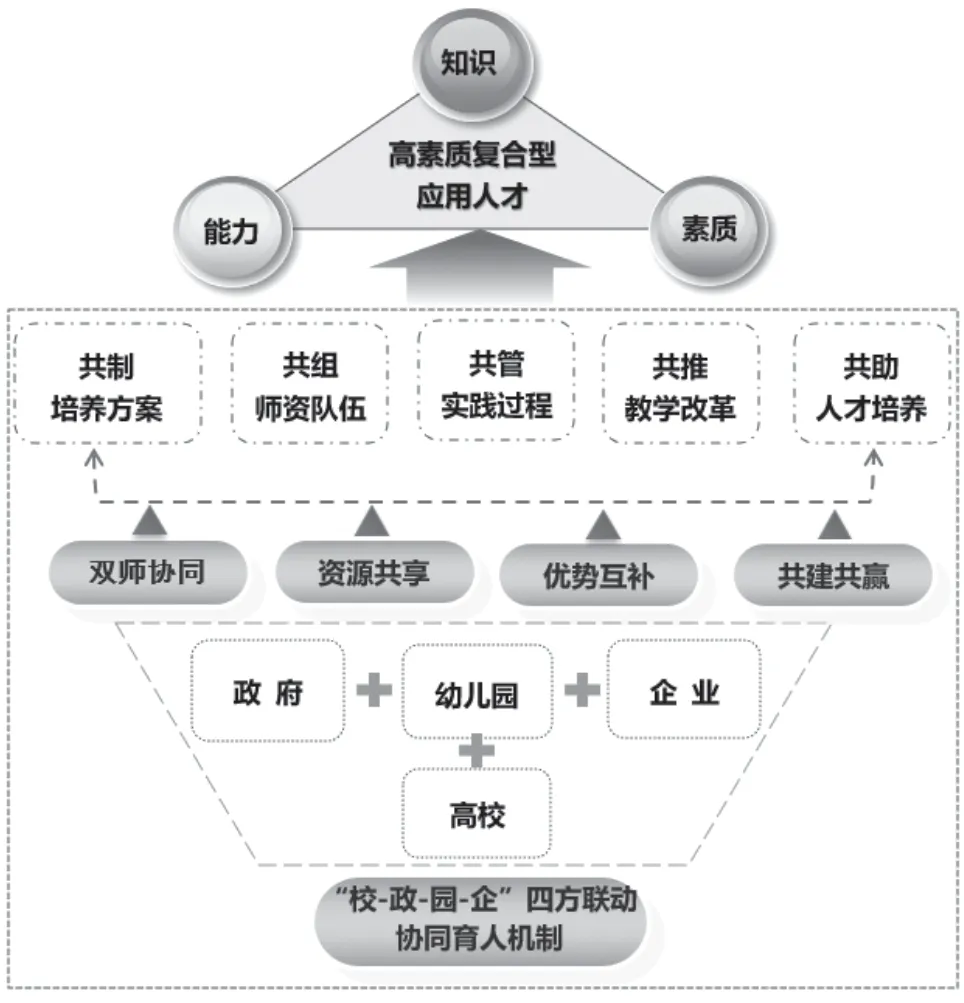

4.4 健全“校—政—园—企”四方联动的协同育人机制

围绕学前教育专业高素质复合型应用人才培养目标,构建学校培养教育、政府政策扶持、幼儿园实习就业、企业实训基地建设的“校—政—园—企”四方联动的协同育人机制(如图4 所示)。学校牵头搭建协同育人沟通平台,建立了长效管理机制和运行机制[14],与地方政府签署协同育人协议,深入推进与幼儿园的合作,发挥产业学院作用,形成教师培养培训、科学研究和社会服务一体化的合作共同体,实现共制培养方案、共组师资队伍、共管实践过程、共推教学改革、共助人才培养。

图4 “校—政—园—企”四方联动协同育人机制

5 结束语

随着师范类专业认证工作的开展,OBE 理念将以更深入更高的要求应用到教学工作中,指导教学工作的开展。高校应立足学校办学定位,结合其办学特色和优势,明确当前学前教育专业的人才培养目标,合理设置毕业要求和课程体系,发挥协同育人的作用和效果,培养具有核心竞争力的高素质复合型应用人才,有效推进了人才培养质量的提升。