国外高校非传统型学术的兴起、挑战及其启示

2024-02-05刘爱生

刘爱生

(浙江师范大学 教育改革与发展研究院,浙江 金华 321004)

在高校教师的科研评价中,不同院校、不同学科可能会存在一些差异,但总的做法是一致的,即以同行评议的期刊论文、专著等作为评价的重要依据。但是,近年来国外越来越多的高校不断突破传统的科研评价范式,开始把软件、数据、专利、讲座、创造性表演、报道、预印本、教育资料、报刊文章、博客与社交媒体,以及其他形式的公共传播纳入学术评价体系。在国外学术界,后者通常被称为“非传统型学术”(non-traditional scholarship)或“非传统型学术产出”(non-traditional scholarly outputs)。

根据朱安·阿尔珀林(Juan Alperin)等人对美国和加拿大129所本科院校的终身教职与晋升政策的分析,不同类型的非传统型学术在不同层次的高校政策中都有所体现,而且大学的层次越高,越有可能包容不同类型的非传统型学术。以公共媒体类的非传统型学术(报刊文章、通讯、影片等)为例,68%的专注于博士项目的大学(即研究密集型大学)采纳其作为教师的评价依据,而主要授予硕士学位的大学采纳占比为38%,主要集中于本科教育的大学为33%。再以信息与传播技术类的非传统型学术(视听资源等)为例,三种高校采纳占比分别为67%、38%、36%。[1]

国外越来越多的高校把非传统型学术纳入学术评价体系,说明其价值开始日益得到高校和教师的认可。这里不禁要问:在国外学术评价体系中,非传统型学术兴起的动因是什么?在当前根深蒂固的学术评价机制下,非传统型学术在认定实施的过程中,将会面临哪些主要的挑战?当下中国高校正在深化科研评价改革,从中我们能够获得哪些启示?

一、国外高校非传统型学术的兴起

(一)理论基础:多元学术观

从词源上看,“学术”(scholarship)源于“学者”(scholar)一词。而scholar最早源于古英语的scho(i)ere,拉丁语的scholaris,以及希腊语的skhole,意为“学生”“学派”“休闲”“哲学”或“开展讲座的场所”。到中世纪,“学术”一词指个体深入地参与教学、学习以及主导这一活动的过程。[2]可见,“学术”一词最初主要是指作为个体的学者开展教与学的活动。事实的确如此!在很长一段时间内,“学术”活动基本上等同于教学,目的是促进学生性格的养成,以及为新一代的市民和宗教领袖做准备。查尔斯·艾略特(Charles Eliot)1869年任哈佛大学校长时,发表的一段演讲就很具有代表性。他指出:“美国大学教授的最主要职责……必须是经常性的、兢兢业业的课堂教学。”[3]32

后来,随着洪堡教学与研究相结合理念的提出,以及工农业对科学知识的依赖,美国少数大学开始把科学研究作为其主要宗旨。一个典型代表事件是1892年芝加哥大学的创立。在创立之初,该校没有设本科生院,且其第一任校长威廉·R.哈珀(William Rainey Harper)在招聘教师时,都要求教师签一份协议,条款是教师职称的晋升与薪酬的涨幅,主要由个人的研究生产力决定。[4]当时美国一小部分大学或明或暗仿效了芝加哥大学的做法。

然而,20世纪初美国的大部分大学,科学研究与研究生教育在多数情况下是例外,而不是通则。事实上,美国赠地大学当时仍以为社会服务而感到自豪。不过,随着第二次世界大战的爆发,大学教师的学术生活发生了剧烈的变化。这场战争让美国联邦政府充分认识到科学技术(如原子弹、导弹、雷达等)的巨大作用。自此以后,政府开始大力资助大学教师开展科学研究。到20世纪60年代早期,苏联在太空探索方面取得的成功,深深地刺激了美国政府的神经,使其进一步加大了高校科研资助的力度。在此趋势下,美国大学教师越来越像一个科研工作者,而不是一个纯粹的教书育人者。总之,到20世纪60年代,“学术”这一术语的内涵有了极大变化,不再是指“课堂教学”,而是指“研究卓越”。[5]

随着大学日益重视科学研究,新聘教师的考核与晋升主要基于其可量化的科研成果,大学教授也被期望开展科学研究和发表成果。结果是,年轻的助理教授开始把主要精力用于研究,对于教学与服务则多是漫不经心。教学与科研的分裂一直持续到20世纪90年代初,并成为一个令人头疼的问题。在这一时期,不同的群体,包括州立法议员、学生家长,以及那些重视教学的大学教师,开始质疑大学过分重视科研而忽视教学的问题。一些批评人士要求美国大学重新审视其使命,并要求重新制定大学教师奖励机制以体现当代学术生活的现实。

在此基础上,1990年,欧内斯特·L.博耶( Ernest L.Boyer)出版了一份具有划时代意义、持久影响力的报告:《重思学术:教授工作的优先领域》(Scholarshipreconsidered:prioritiesoftheprofessoriate)。根据谷歌学术(google scholar)的数据,截至2023年12月14日,该报告(英文版)的他引次数高达16 903次;而它的发行量则以数十万计,此外还被翻译成几十种语言,在全球范围内传播。纵观全球,很少有著作拥有如此高的引用率和销量。该报告之所以有如此巨大的影响力,是因为它提出了一些革新性的思想,重新定义了学术,对全球的学术评价体系产生了深刻的影响。

博耶在该报告中指出,传统的研究(即发现的学术)是学术生活的中心,是大学不断进步的关键。但是,在校园外部新的社会与环境挑战下,以及当代生活已经发生改变的事实下,学术的概念需要扩充,需要变得更加灵活。如果继续持一种狭隘的观念理解学术的内涵,大学的教学将会遭到忽视,大学的使命将会变得狭窄,如此下去最终会抑制高校教师多方面才能的发挥,以及损害高等教育的多样性和巨大潜力。鉴于此,高校有必要突破过往对学术概念所形成的僵化、狭隘的理解,转而形成“一个更加全面、更具活力的理解”。他极富创造性地提出了四种既有区别又有关联的学术概念:发现的学术、教学的学术、综合的学术和应用的学术。[3]16

通观博耶的多元学术观,可以发现,“学术”的内涵不再是狭隘的科学研究(表现为在同行评议期刊上发表论文或出版专著),它还可以是改进教学实践的学术、促成不同学科建立新联系的学术,以及利用专业知识解决社会现实问题的学术。[6]1996年,博耶进一步扩展了“应用的学术”的内涵,提出了“参与型学术”(scholarship of engagement)这一概念。后来的学者更多地把它称为“参与的学术”(engaged scholarship),即指一种融合以上四种学术内涵的新学术范式,强调大学要加深理解当前社会所面临的各种问题,且利用各种资源解决各种紧迫的社会问题。[7]在多元学术观下,除了发表的论文和出版的学术专著外,诸如面向学生的教科书、面向公众的科普作品、高质量的计算机软件,甚至录像和电视上创造性的节目,都应被认作是一种合法的学术成果。全球许多高校,尤其是欧美高校,如今都明确要求学术委员会在修订和完善教师评价体系时采纳博耶提出的多元学术观。

(二)现实依据:大学科研非学术影响力评估

在学术界,对于一个学者的科研评价,通常基于其论文(专著)发表情况,例如杂志影响因子、他引次数、重要奖项等。这种评价方式衡量的往往是一个学者的学术影响力。但是,自20世纪80年代起,大学科研非学术影响力的评估日益受到政府的重视。所谓大学科研的非学术影响力,是指科研成果对学术共同体以外的更广泛的社会、经济、文化、公共政策、环境以及公民生活所产生的实质性影响。[8]

大学科研非学术影响力的产生,受到多方面因素的影响。第一,知识生产模式的变革。当前,大学的知识生产模式正在由知识生产模式Ⅰ转为知识生产模式Ⅱ。在知识生产模式Ⅰ下,大学的知识生产主要以追求高深学问为主旨,强调研究成果的原创性和卓越性。而在知识生产模式Ⅱ下,大学的知识生产主要以问题解决为导向,强调在实际情境中进行跨学科的研究,鼓励大学与产业、政府以及公民社会等其他利益相关者开展互动与合作。模式Ⅱ在追求科研成果的学术价值的同时,还需要兼顾科研成果的社会贡献。第二,公共科研资金的社会价值诉求。我们知道,高校科研经费主要是由公共资金(纳税人支付)来支持的。相当长一段时间内,社会公众理所当然地认为,对任何一项科研项目的投入,最终都将会对社会产生有利的影响。然而,到20世纪80年代,在高校教师评价“唯论文”的取向下,人们发现巨额的科研投入除了换来大量的学术论文外,似乎并没有产生广泛的社会收益。这个时候,政府和社会公众迫切希望获取科研成果对社会发展作出实际贡献的证据。[9]

随着大学科研非学术影响力的提出,非学术影响评估自然而然成为科研评价的重要维度。当前,美国、英国、澳大利亚、荷兰、瑞典等发达国家在高校科研评价上,已经引入了非学术影响评估。在非学术影响评估的视角下,一个重要的变化是科研成果被赋予了全新的内涵。日本著名学者吉川弘之等人提出的“研究产品”这个概念可以帮助我们深刻地理解这一新的变化。他们指出,科学共同体与社会之间达成了某种“契约”:社会提供公共资金,研究者履行合约,认真思考以何种方式将研究成果回馈社会。通常来说,学术论文是发表研究成果的传统方法。这意味着,社会想要利用研究成果就必须阅读论文。然而,除了产业界的技术人员、政府机构的专业人士之外,社会公众和政客通常难以接触和理解这些论文。另外,如今学术论文浩如烟海,一些有价值的论文很容易被淹没。进而言之,只将论文确立与社会的连接是不够的,必须再引入新的概念——“研究产品”(见图1)。不同于“研究成果”(主要是从研究者的角度出发的),“研究产品”融入了接受者(或者社会)的视角。根据研究领域的不同,研究产品的内涵也存在着很大的差异。它可以是专利、商品化技术、数据库、软件、标准、规格、预测、规划文本、政策建议,等等。[10]

图1 科学共同体与社会的循环链

事实上,在不同国家的高校科研的非学术影响评估中,科研成果的形式除了传统的研究出版物之外,还纳入了其他类型的成果。例如,在英国“科研卓越框架(Research Excellence Framework)”中,接受评估的科研成果除了论文、著作之外,还包括展览、表演、技术与产品设计、新制药物等。再如,在荷兰的“标准化评估指南(Standard Evaluation Protocol)”中,就明确使用研究“产品”(products)来替代研究成果,包括政策报告、为公众而创作的文章、其他产出(仪器、设备、软件或设计、数据集等)、拓展活动(讲座、展览等)。在澳大利亚的“参与和影响评估(Engagement and Impact Assessment)”中,科研成果既包括传统形式的论文、著作,又包括非传统形式的产出,如原创作品、表演、录制作品、公共展览和讲座、咨询报告等。[11]

二、国外高校非传统型学术面临的挑战

虽然国外许多高校已把非传统型学术纳入教师评价体系,但这并不表示它已经取得了与传统的学术相平等的地位。在非传统型学术的认定实施过程中,它仍面临着诸多挑战。

(一)学术文化

学术文化是指学术共同体共享的态度、价值和行为方式。尽管世界不同国家、不同高校的学术文化不尽相同,但很多又是相通的,如强调大学自治与学术自由,追求学术声望与学术卓越,坚守学术诚信,痛恨学术腐败等。在本研究中,最不利于高校教师创作非传统型学术的学术文化当属教师的声望偏好。

英国著名学者托尼·比彻(Tony Becher)等人指出,无论是自然科学工作者,还是人文社会科学工作者,大部分都带有强烈的声望偏好,希望在建立良好的学术声望上有所作为。大学教师追求学术声望的偏好或欲望,甚至超过对金钱的渴望。但潜在的一个问题是:“在大多数领域,学者需要通过发表自己的研究成果来赢得学术声望。而在同一领域,优秀的教学工作则往往不能获得学术声望和被其他学者认同。”[12]换言之,在学术声望偏好的影响下,大学教师最看重的是传统的研究出版物,即便一贯受到高校重视的教学工作都无法与之比拟。教学的地位尚且如此,作为后来者的非传统型学术的认可度可想而知。

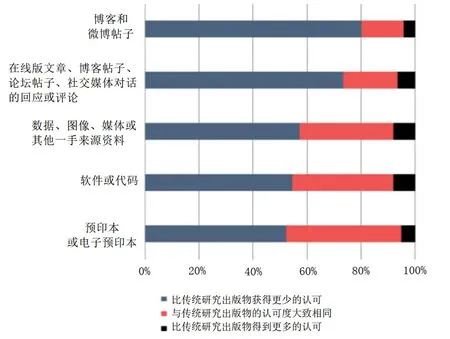

2016年,美国非营利性教育组织ITHAKA发布的一份针对美国四年制高校教师的调查报告(总共9 203份有效问卷)就充分证实了这一点。这份报告显示:与传统的研究出版物相比,在评估非传统型学术应获得多少认可时,教师群体总体认为后者应获得较少的认可(见图2)。尤其是以下类型的非传统型学术:博客、微博以及在线版文章、博客帖子、论坛帖子和社交媒体对话的回应或评论,高达75%的美国高校教师持一种强烈的不认可观点。甚至不少高校教师对某些类型的非传统型学术(例如博客和微博帖子等)持一种负面观点,认为这类成果没有经过同行评议,没有必要在上面浪费时间。相比之下,美国高校教师对预印本或电子预印本、软件或代码以及数据、图像、媒体或其他一手来源资源的认可度要好很多,但可惜都没有超过50%。[13]

图2 美国高校教师对非传统型学术的认可度

由于学术文化是高度惰性的,一旦形成,就很难在一朝一夕之间将其改变。这意味着非传统型学术在认定实施过程中,面临的挑战将是长期的。

(二)终身教职与晋升政策

对于高校教师而言,学校(学院)制定的终身教职与晋升政策就是一根指挥棒,直接引导着教师的科研行为。纵观国外高校的终身教职与晋升政策,可以发现,在教师的终身教职与晋升的决定中,同行评议的、享有盛誉的传统研究出版物才是“法定货币”(coin of the realm)。相对而言,非传统型学术虽然被不少高校纳入终身教职与晋升政策文本之中,但主要扮演着一种“锦上添花”的角色,或者说处于一种“敬陪末座”的地位。

所谓“锦上添花”,是指在教师评价体系中,非传统型学术能得到一定程度的认可,但是相关的工作只起到点缀的作用。换言之,一个教师如果没有传统的学术成果作为基底,那么非传统型学术就失去了存在的意义。例如,在明尼苏达大学(美国)、哥本哈根大学(丹麦)以及悉尼大学(澳大利亚)的终身教职与晋升政策中,传统的研究出版物,尤其是在高影响因子期刊上发表的论文和在赫赫有名的出版社发行的专著,才是高校教师评价的核心指标。这些高校的终身教职与晋升政策虽然纳入了非传统型学术,但无一例外,只是把其当作一种“值得鼓励的成果”或“受欢迎的选项”。[14]

所谓“敬陪末座”,是指在教师评价体系之中,非传统型学术的地位非常尴尬,往往被当作一种最后才考虑的成果,优先考虑的仍是传统的学术。例如,在加拿大著名研究型大学卡尔加里大学(University of Calgary)文学院的终身教职与晋升政策中,“数据库和软件”这两类非传统型学术就被排在最后:“晋升——(教师)学术成果的评价将以系为单位展开,评价的依据是科研项目的质量。此外,在学术成果的评价中,以下类型的出版物将大致按照降序排列:同行评议的专著、专著章节以及论文(包括经过同行评议的论文集);教材、编著、其他没有经过同行评议的著作和论文、书评;其他形式的学术成果,如会议论文、科研基金、期刊编辑、会议组织、计算机辅助学习开发、数据库、软件等。”[1]

或许正是因为非传统型学术在真实世界中的尴尬境地,加州大学伯克利分校高等教育研究中心在2010年发布的报告《评估学术交流的未来趋势:七个学科教师的价值与需求探讨》中,就直言不讳地对年轻学者告诫道:“对于所有学科领域尚未获得终身教职的学者,(我们)给出的意见是相当一致的,即专注于在正确的渠道发表学术成果(主要指论文和专著——笔者注),避免在以下地方花太多的时间:公共参与、委员会工作、撰写专栏文章、建立网站、写博客,以及其他非传统形式的电子传播(包括课件)。”[15]

(三)同行评议

1655年,英国皇家学会在其主办的刊物《哲学会刊》中率先引入了由期刊负责人评议投稿的制度。到19世纪末期,随着新的学术刊物的不断创办和投稿量的不断增加,外部同行评议才成为一种普遍的做法。但直到20世纪中叶,同行评议制度才引入单盲与双盲评议。发展到今天,同行评议制度已经进化成学术工作的标准化操作。[16]

然而,这并不表示同行评议制度没有缺陷。自20世纪80年代开始,这一制度就不断遭到批判,包括:不利于极富创新性的成果脱颖而出,偏向于常规性的研究;有利于声名显赫的学者,不太利于年轻学者脱颖而出;评议的过程费时费力费钱;等等。不过,由于同行评议几乎成为“学术守门人”和“质量过滤器”的代名词,任何尝试修改或摆脱这一机制的努力都遭到学术界的巨大抵制。对于同行评议制度的功用,《英国医学期刊》(TheBMJ,全球著名的四大医学期刊之一)前主编里查德·史密斯(Richard Smith)这样评价道:它是“绝对神圣的”,学者们几乎是带着一种“盲目的信仰”接受它。可以这么讲,没有同行评议这个基础,学术出版的大厦将会轰然倒塌。[17]

问题恰恰产生于此:同行评议制度作为学院科学(academic science)时代的产物,主要是为评价传统型学术(如论文与专著等)而创生的。强行将该制度用在非传统型学术的评价上——如上所述,国外学术界普遍认为任何纳入学术评价体系的成果,都要经过严格的同行评议——碰到的最大的挑战是适合性问题。这是因为传统的学术主要以揭示真理为价值取向,而非传统型学术主要以实际应用为价值取向。对于传统的学术,同行能够基于自己的学科领域,坚守科学价值作为核心的价值取向,做出诸如“重大突破”“颠覆性创新”或“低水平重复”的评价;然而,面对五花八门的非传统型学术,能不能找到合适的“同行”都是一个问题;即便找到了,如何设立一个合理、客观的质量评价标准,且令人信服地评价它们的价值,也是一个非常棘手的挑战。对此,丘宾(D.E.Chubin)等人就指出:“同行评议在筛选那些旨在揭示关于自然的‘真理’研究上是很有帮助的,但对于研究的实用性评价是不适合的。”[18]类似地,布鲁克斯(H. Brooks)指出,同行评议虽然在甄别“好科学”之“真”时非常成功,但不适合判定科学之“用”。[18]

(四)工作负担

当前,高校教师的职业压力已经成为一个全球关注的议题。一项横向国际比较研究表明,全球高校教师的职业压力普遍处于一个较高的状态,不少高校教师的心理健康状况(拖延症、倦怠、疲乏)令人担忧。[19]具体到国别,我们可以得到一些更为详细的信息。《美国高等教育纪事报》2020年开展的一项大规模调查表明,在过去的一个月中,超过2/3的美国高校教师感觉他们处于一种“非常”或“极度”的紧张、疲乏之中。[20]一项针对新西兰和澳大利亚高校教师职业压力的调查表明,近年来高校教师的压力与日俱增。科研为主型教师面临的压力尤其大,他们的“工作—生活”明显失衡,精神长期处于紧张状态之中,以至于一些人最终不得不选择教学为主型岗位。[21]

高校教师职业压力的来源是多方面的,其中最大的一个来源是工作负担。[22]在20世纪80年代以前的欧美高校,教师只要在教学、科研或服务中有一项表现出色,通常就可获得晋升;但如今,教师只在某一项上表现出色,是不可能获得晋升的,而是要求每一项都表现得足够优秀。[23]此外,政府科研经费缩减所带来的课题申请难度增大、高等教育普及化所带来的教学负担增加,都加大了高校教师的压力。尤其值得一提的是,随着全球高校普遍引入企业的管理模式(即所谓的管理主义),高校教师自主控制的能力被大幅度地削弱,外在的各种要求反被大大增强。“一减一增”之间,无形中增大了高校教师的工作负担。

在上述背景下,将非传统型学术纳入教师评价体系,固然有助于高校教师多方面的工作得到认可和奖励,但也让许多教师产生工作负担加重的忧虑。欧米拉(O’Meara)和莱思(Rice)所做的一项针对美国高校教师的调查表明,博耶的多元学术模式纳入学术评价体系可能面临的一个非常大的阻碍是:教师担心在以后的评聘中,学校会形成不切实际的期望,要求他们在所有方面(发现的学术、教学的学术、综合的学术和应用的学术)都表现得卓越。一旦严格地实施,显然会让教师本来就沉重的工作负担雪上加霜。[24]类似地,对于越来越多的高校开始把公共传播纳入学术评价体系,澳大利亚拉筹伯大学(La Trobe University)的某位教师就忧虑道:“当下,一些高校正在改革教师的终身教职与晋升体系。在评价时,除了传统的科研发表外,越来越强调教师对政策制定和公共争辩的实际影响——表现为在大众媒体上公共传播。这种改革是不是创造了另外一种晋升标准?是不是意味着讲师晋升为副教授时每年需要发表两篇专栏文章?副教授晋升为教授之前需要接受国家电视台的采访?”[25]

三、对我国高校学术评价的启示

随着博耶多元学术观的深入人心和高校科研非学术影响力及其评估的兴起,非传统型学术开始被越来越多的国外高校纳入教师评价体系。但是,改变高校教师终身教职与晋升的政策文本只是万里长征的第一步,其背后仍面临着一系列挑战和阻碍。对此,欧米拉指出,把非传统型学术作为一种科研成果纳入教师评价机制,仅仅是高校需要努力的一个方面而已。“因为一所高校改变晋升政策中有关学术的定义,并不意味着高校教师在第二天醒来时,会用一种全新的视角审视教师的工作。”[26]显然,背后的挑战不解决、障碍不扫除,非传统型学术极有可能像高校的社会服务一样,虽然得到广泛承认,但在实践中往往被遗忘和忽视。鉴于此,国外高校正在尝试不断变革,内容包括:改变学术文化[27]、完善终身教职与晋升政策、健全同行评议制度[28],以及减轻高校教师的工作负担等。

当前,我国高校的科研评价机制正在发生深刻的变革。2018年10月,科技部、教育部、人力资源和社会保障部等五部门联合发文,要求开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”(后来又增加了“唯帽子”)专项运动,改进人才评价制度。2020年10月,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》。这些纲领性的文件,为如何完善我国高校学术评价体系指明了方向。结合前文的分析,这里提出三点启示。

第一,关于什么是“科研成果”的思考。当前,一谈到科研成果,人们往往首先想到的是学术论文、专著(下面还会谈及),尤其是在高影响因子期刊上发表的论文。诚然,学术论文作为传统的科研成果表达方式,具有基础性的作用。但是,在知识生产模式转型和高等教育普及化的背景下,把科研成果狭隘地等同于学术论文,日益显得与时代格格不入。我们应充分借鉴国外学术界的实践,扩大对科研成果的理解。全美高校联盟机构——“想象美国”(Imagining America),在2008年发表的报告《公共学术:参与型大学的知识创造与终身教职政策》(Scholarship in public: knowledge creation and tenure policy in the engaged university)中,提出的“学术连续体”(continuum of scholarship)这一全新的概念就极具启发价值。该报告指出,“学术”的内涵是多元的,而非一元的,可以将其看成“光谱”或“梯度”。在学术连续体中,无论是处于一端的传统型学术(如学术论文),还是处于另一端的参与型学术(如报刊或网络上发表的文章),其只要对社会产生积极影响,在学术评价体系中就应得到认可。[29]例如,犹他大学(University of Utah)教育学院在其教师终身教职与晋升政策中就指出:多样化、平等性和包容性是犹他大学的核心价值,这一点同样体现在科研/创造性活动、教学和服务中。在科研产出方面,学院除看重传统的同行评议的论文、专著、课题外,教师在国内或国际学术会议的报告,为普通公众撰写的读物、教材,未出版的技术报告、教学资料,在大众媒体上发表的文章(如新闻报纸、专栏、学术博客)等,都会得到认可,只是权重有可能不一样。[30]

第二,关于如何破“唯论文”的思考。就如何破“唯论文”束缚,国内学者写了不少论文,但大多局限于“破”与“立”、“唯”与“不唯”的辩证思考上。例如,张应强教授指出,人文社会科学领域治理“唯论文”,要破“唯论文数量”立“学术贡献”,同时要把握好“唯”论文数量与“不唯”论文数量之间的度。[31]这些建议无疑具有重要的价值,但仍旧没有跳出“论文”本身。基于国外高校教师评价机制的改革,我们可以考虑将更多类型的非传统型学术纳入学术评价体系。德克萨斯科技大学(Texas Tech University)博士史蒂夫·艾尔本(Steve Urban)对此指出:“大学在对教师评价时,应超越对学术的狭隘理解,尤其是针对专业学院(如医学院、护理学院、商学院)教师的评价。当然,这并不是要否定发现的学术,毕竟它是大学的基本使命之一。然而,针对实践性强的大学教师,即便他没有在一流的学术期刊发表论文,但只要在教学、跨学科或知识转化方面取得了不错的成绩,就应当得到充分认可,并在教师评聘与晋升时予以认真考虑。”[32]例如,世界著名医学院校之一——梅奥医学中心(Mayo Clinic)提出了“替代学术”(alternative scholarship)的概念,并据此将社交媒体发表的文章、影音等纳入教师评价体系。之所以会提出这一概念,是因为梅奥医学中心认为:“医学院的道德与社会责任是推进科学、提升医疗水平和分享知识。作为这种角色的重要体现,医生有必要参与公共讨论,正确引导舆论,并帮助我们的病人充分认识保健的复杂性。作为医学教育工作者,我们的工作不是创造抽象的、局限于象牙塔内、只有同行才能理解的知识;相反,我们创造与管理的知识需要影响我们的公众。”[33]

第三,关于如何“重点评价社会贡献”的思考。《深化新时代教育评价改革总体方案》在“改进高校教师科研评价”款项中,除了提到“重点评价学术贡献”,还强调“重点评价社会贡献”。对于学术贡献,我们通常会从方法、思想或理论等层面有没有创新或突破来衡量。但是,对于如何评价高校教师的社会贡献,目前学术界远没有达成共识。实际上,很多高校教师从来就没有关心过这个问题,更多考虑的是自己的论文能不能发表,能够发表在哪里。显然,大学教师只关注论文产出,不关注社会影响的做法,日益得不到社会公众的理解和政府的支持。哈佛大学教授奥斯卡·韩德林(Oscar Handlin)对此直截了当地指出:“学术研究不应当为学术而学术,而应当由全国和全世界提供的服务来证明其价值。”[34]如果高校在其教师评价体系中引入非传统型学术,无疑能够帮助我们管窥和评价教师的社会贡献。这是因为大学科研的非学术影响遵循着如下路径:投入→活动→产出→结果→收益。在大学科研非学术影响评估中,“产出”不只是传统的论著,而是各种能影响到经济、环境、社会和文化的非传统型成果,包括公共讲座、展览、专利、社交媒体活动等;其“收益”强调的是一种可见的改变,如教育变革、司法公平、社会正义等。[35]

当然,我国高校在推动非传统型学术纳入教师评价体系的过程中,一定要充分认识到可能遇到的挑战与阻碍,并有针对性地予以化解。从国外的实践来看,仅仅改变科研成果认定办法或职务职称评审条件,并不足以改变高校教师的科研行为。以我国近年来国家高层推动的网络文化成果为例,我们的调查发现,将网络文化成果纳入学术评价体系,虽然一定程度上能提升高校教师的创作意愿,但作用极为有限,真正愿投入时间和精力创作网络文化成果的教师屈指可数。这背后的原因很多,如学术文化与观念的阻碍、传统的教师评价机制的根深蒂固、网络文化成果质量评价标准的缺失等。[36]换言之,我国在深化高校科研评价改革的过程中,除了完善显性的制度(政策文本)之外,还需要改变与之相随的学术文化与观念:一方面,整个学术界要宣扬和倡导多元学术观,并在理论层面充分阐释非传统型学术的价值,以期从认知层面改变大学教师的观点与态度;另一方面,大学中高层领导要充分发挥带头和榜样作用,积极投入非传统型学术的创作之中,如此才有可能逐渐改变人们的学术观念,扭转大学教师不顾个体实际情况盲目投入论文写作的不良局势。