99岁曹鹏不下指挥台

2024-02-04高塬

高塬

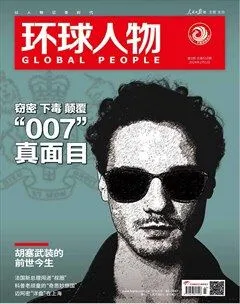

2024年1月15日,曹鹏在上海家中接受本刊记者采访。(本刊记者 张森绚 / 摄)

左图:2023年12月23日,曹鹏在他的99岁生日音乐会上指挥。右图:曹鹏在新四军文工团。

“你好,555号怎么走?”

“做什么的?”

“来采访一位……”

“曹鹏,这边。”没等记者说完,小区物业的工作人员就熟练地指明了路,看得出,他被人问得多了。时不时地,总有一茬一茬的人往曹鹏家里跑,除了记者,还有上海交响乐团的老同事、他教过的学生、乐团的孩子和家长,还有作家、编剧、画家……

前段日子,这位国家一级指挥刚过完99岁大寿,办了场生日音乐会。一进曹鹏的家门,五颜六色的花篮占据了大半过道,许多花还开得正盛。“都吃饭了吗?”曹鹏的夫人惠玲站在花篮边,热情地引记者进屋。说话间,曹鹏缓缓从二层旋转楼梯下来,20多级台阶,他一点一点挪着步子,最后停在楼梯口的衣橱边,换上西装,找出金丝眼镜,戴上,坐定,望着镜头,还是年轻时的那股精气神。

“小时候从没想过自己会当指挥家,哈哈!”谈话从小学的一次歌唱比赛开始,讲到他参加新四军,在部队第一次指挥大合唱,“紧张得从头抖到尾”;后来坐着苏联专列到莫斯科学习歌剧与交响乐指挥,背谱子补功课;再讲起1960年,首次在海外演出小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,他说:“音樂没有国界,到哪都能打动人心。”回国之后,向大众普及交响乐成了曹鹏心里时刻装着的大事,带着一群又一群小朋友、青年学生,或职业或业余的乐手们吹拉弹唱,把交响乐团搬进工厂车间、农村乡野,带领中国交响乐走向国际舞台,乐此不疲。96岁那年,他说:“莫道吾今九十六,俯首甘为交响牛。”如今99岁,他说,等到100岁,再办场音乐会,“我还上台指挥”。

江阴城内大毘(音同皮)巷6号住着一户曹姓人家,1925年阴历十一月初九,曹夫人诞下了一名男婴,取名曹灿蕰,单名湶,他就是曹鹏。曹鹏很小的时候,父亲便远赴东北参加抗日,他在哥哥姐姐和母亲的呵护下长大。曹家有位老佣人周妈,没读过书,爱唱歌谣,“一条丝瓜碧绿青,破篱笆上荡伶仃……”“萤火虫,夜夜红。阿公挑担卖胡葱,阿婆打浆糊灯笼……”黏糊糊的江南小调成了曹鹏童年记忆里挥之不去的声音。邻居中有个道士,专替人做道场,笛子、箫、二胡、唢呐、笃板、锣鼓,法事一起,曹鹏就被各式各样的乐器吸引了。

民间传统音乐浸润了童年,学堂的音乐老师则给了曹鹏更为系统的音乐启蒙。他手把手教曹鹏弹风琴、吹长笛,识谱唱歌。“曹灿蕰不用考,总是100分”,上音乐课时,同学们都这样说。后来,9岁的他代表学校参加江阴“抗日禁烟运动”音乐比赛,一举夺魁。从此,学校周一晨会上,总能看见曹鹏站在台上,像模像样地舞动着手臂,指挥大家唱校歌。

战争打破了平静。1937年,卢沟桥事变爆发,战火烧到了江阴,举家逃难之际,曹鹏目睹了日军烧杀抢掠的暴行,抗日热血沸腾。

1944年,他像自己父亲一样正式投身革命,加入了新四军文工团,曹鹏开始接触军乐队和编曲,教战士们唱歌,组织歌咏活动,充分施展自己的音乐才能,“鼓舞人们的战斗热情,那时候音乐就是武器”。

抗战胜利,内战又起,1946年3月,曹鹏随部队辗转山东临沂,进入山东大学文艺系学习指挥,担任山大剧团团长的章枚成为他的恩师。“章老师选中了我做乐团指挥,在他那里,我第一次接触到了正规的指挥艺术。”曹鹏说。

最惊险的一次指挥经历,他到现在仍记忆犹新。那天,章枚突然接到去军部开会的命令,晚上演出时的开场大合唱,要交给曹鹏。正常情况下,每次的演出开场都是由章枚亲自指挥大合唱,随后的歌剧演出才轮到曹鹏指挥,而且那时候指挥乐队都是在条幕内,这次要从幕后走到台前,面对台下几千官兵和百姓,事先也一次都没来得及排练。怎么办?曹鹏慌了。

“军令如山,只能硬着头皮上。”回忆当晚,他说自己还没举起指挥棒,就紧张得浑身颤抖,从第一个音起,边指挥边抖,直到下了台都没能松下来。这次“颤抖的舞台经历”不仅让他深刻意识到指挥艺术的难度,也让他获得了坐镇大场面的勇气和信心,在此后军区文工团的上百场指挥中,他不断积累起丰富的实践经验。

战火硝烟中,曹鹏忘不了的还有三渡黄河的经历。黄河风高浪急,第一次渡河时,曹鹏异常紧张,坐在船上一动也不敢动。船行至一段险处,船老大和船工齐声喊起震天的号子:“划呀、划呀、划呀!”曹鹏和战友们也跟着一起喊。“冼星海是位伟大的作曲家,他谱曲的《黄河大合唱》描绘的音乐氛围和我渡河时的情形一模一样。”后来在敌人的枪林弹雨下部队又两次渡河,好在都有惊无险。“我一生指挥过很多次《黄河大合唱》,我把它称为中国的《第九交响曲》。激昂澎湃的旋律,每次指挥,我眼前都浮现出战士们渡黄河的场面。”

回首早期的音乐之路,曹鹏说:“我的道路不是一般的,我用音乐进行革命,在斗争中成长。为了拯救苦难的中国,我们这群20多岁的热血青年,冒着生命危险,走上了革命理想之路。在那战火纷飞、艰难困苦的岁月中,我们自信乐观,不屈不挠。”

1949年后,文工团转业至地方。曹鹏随即被调入“上海电影制片厂交响乐队”(上海电影乐团前身)任队长兼指挥,全权负责组建乐队及指挥配乐。

来到上海这座国际化大都市,展现在曹鹏眼前的是完全不同的音乐世界。浓厚的商业氛围,不断壮大的市民阶层,加之海派文化的影响,让上海成为中国近代音乐发展的桥头堡。国际著名音乐大师来此巡演,外籍音乐人汇聚一堂,给曹鹏这一代中国音乐家提供了迅速成长的良机。在上影厂,曹鹏先后指挥乐团为上海解放后的首部电影《农家乐》、音乐家贺绿汀作曲的影片《宋景诗》《胜利重逢》《翠岗红旗》《大地重光》等多部电影配乐,而且由他“带兵”,总能以最短的时间出色完成任务。

1954年,文化部决定在全国选拔5名音乐人才,赴苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院留学,该院的交响乐指挥系在全国考试中仅有一个录取名额,数百名竞争者中,曹鹏脱颖而出。在一辆从苏联开来的专列上,他踏上了“艺术人生全新的重大起点”。

“我以为自己很懂指挥,到了这里才发现,我其实什么都不懂。”20世纪50年代,莫斯科柴可夫斯基音乐学院汇集了一批蜚声世界的苏联音乐大师,大作曲家肖斯塔科维奇、哈恰图良,小提琴家奥依斯特拉赫、柯岗等都在此任教,曹鹏跟着指挥系的权威导师金兹布尔克不断精进提升。

一晃6年过去,到了毕业生举办作品音乐会的时候,曹鹏想起一年前从报纸上看到小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》在国内首演大获成功的新闻,便萌生了办一场“中国交响乐作品”专场音乐会的想法。“那时候外国人都认为中国没有交响乐,这是偏见。”曹鹏说,小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》取材于家喻户晓的民间爱情故事,它吸取了越剧中的曲调,综合采用交响乐与我国民间戏曲音乐的表现手法,整体采用了奏鳴曲式结构,单乐章,旋律唯美凄婉。“我介绍这个曲子时,告诉他们这是东方的《罗密欧与朱丽叶》,他们就懂了,《罗密欧与朱丽叶》也是讲爱情,也是个悲剧。”

1960年10月5日,在莫斯科工会大厦圆柱大厅,庆祝中华人民共和国成立十一周年的“中国交响音乐会”专场拉开帷幕,这是我国音乐史上第一次在海外演出中国交响乐作品专场。彼时,35岁的曹鹏指挥着莫斯科交响乐团,通过国际转播,将中国交响乐奏响在国际舞台,场内掌声雷动,场外,音符化作彩蝶,通过广播向远方的亲人和故土传递着爱的致意。

学成归国后的曹鹏脱胎换骨,作为新中国诠释俄罗斯古典音乐作品最优秀的指挥家之一,他加入了由著名音乐家黄贻钧带领的上海交响乐团,并暗下决心,要倾其所学,彻底改变“以前上海滩基本上都是外国人指挥交响乐队的历史,为中国音乐事业的发展努力奋斗”。

压在曹鹏这一代交响乐人肩上的任务是艰巨的,不夸张地说,那时的中国交响乐事业几乎是白纸一张,人才稀少,听众更少。怎么办?曹鹏的方法是把交响乐请下神坛,“不要摆派头,要好好地走到人民里头去”。下厂、下乡、下基层,那些年,曹鹏带着乐团走进工厂、农村、军营、学校,足迹遍及上海大大小小的地方,后来更延伸至全国各地。

一次,曹鹏带着乐团去上海当地一家电缆厂演出,问工人知不知道什么是交响乐,工人答:“交响乐么,交关(沪语,意为非常)响喽。”众人笑成一片。曹鹏不气馁,从组成交响乐队的各组乐器一点一点讲起,什么是小提琴,什么是长笛,小号、圆号有什么区别。这还不够,他又把《洪湖水浪打浪》改成小提琴独奏,把《十送红军》改成长笛独奏,把《三大纪律八项注意》改成铜管演奏,通过这种方式让人们进一步熟悉每种乐器的特征。最后,配合曹鹏对作品本身形象生动的阐释,想听不懂都难。果然,等曹鹏讲完,工人都改口了:“交响乐,交关好!”

“我的使命是普及交响乐,而基层才是最大的剧院。”曹鹏说。改革开放后,进入上世纪80年代,他的交响乐普及走向高潮,特别是通过上海人民广播电台举办的“星期广播音乐会”,数以万计的听众足不出户就能欣赏交响乐。星广会至今仍陪伴着一代又一代与中国交响乐事业一同成长的听众。音乐家贺绿汀曾说:“一个民族需要创作自己的艺术经典,同时也需要能够欣赏艺术经典的民众。随着时间的推移,人们才会看清曹鹏这种努力的真正意义和价值。”

“让外国人了解中国的交响乐,对我来讲也是一生中很重要的经历和使命。”曹鹏告诉记者,普及交响乐的同时,带领乐团走向国际舞台也是他孜孜不倦在做的事情。

1975年11月,新中国成立以来国内大型交响乐团的首次海外出访拉开帷幕,包括胡松华、李谷一在内的一大批著名音乐家,与曹鹏带领的上海交响乐团共赴澳大利亚、新西兰等国家演出。公演曲目有交响音乐《智取威虎山》、钢琴协奏曲《黄河》、交响组曲《白毛女》等。不少观众从几百里之外赶来看演出,他们鼓掌、欢呼、跺脚,演出结束了,还久久不愿离去。

“那些年,我带着不同乐团去了许多国家,总是带着中国作品。让世界通过音乐了解中国,是一个中国指挥家的责任。”通过曹鹏,全球越来越多目光开始注意到中国交响乐的发展,也通过中国交响乐了解这个自立自强的国家和民族。

我平常是容易累的,年纪到底是 99 岁了,做事不大做了,但是只要有演出我就很兴奋。我认为这个是我作为文艺工作者的本分,我只要站上舞台就应该很好地为大家服务。演出就要很好地传达音乐的本质还有它的内涵,帮大家去理解这个作品,我希望人家从我的音乐会上收获到东西。而且和年轻人一起,我就成了“90后”,真的一点儿不会累。

我还记得,一个自闭症孩子有天听完音乐会后突然抱住我说:“曹爷爷,你要活到120岁。”120岁太长了,我估计到100岁问题不是特别大。到时候再办场音乐会,我还上台指挥。

《龙舌兰》是我自己改编的一首交响曲,它本来是首管乐曲。龙舌兰是生长在墨西哥的一种植物,它蓝色的粗壮叶子可以酿成烈酒。结尾的时候,我就指挥着台上近200人的乐队还有160名小号手共同演奏了这个曲子,我让他们在演奏过程中大声喊出“Tequila(龙舌兰)”,所以当天现场非常热闹,最后座位上的观众也都站起来了,跟着我们一起喊:“Tequila!”

看见大家跟随音乐摇摆,我说这又是一次交响乐的普及。我最反感所谓的音乐家高高在上,狂妄自大。谁说听音乐会一定要正襟危坐,搞得很严肃,大家想鼓掌就鼓掌,想欢呼就欢呼,重要的是收获欢乐、幸福。

早在苏联留学的时候,我就亲身体会到当地民众极高的音乐素养。为什么那里盛产优秀的音乐家?因为他们对音乐教育、音乐普及非常重视。我们国家现在强大了,但是音乐事业还需要发展,我曾经说,“音乐就是文化,文化兴,国家兴;文化强,国家强。”

我做普及,其实是为中国至少20年后的交响乐培养听众、培养人才。1995年从上海交响乐团离休后,近10多年,我更忙了,去上海市南洋模范中学、上海交通大学等各个学校的交响乐团指挥,组建上海城市交响乐团、上海学生交响乐团、上海城市青少年交响乐团,还有关爱自闭症儿童的“天使知音沙龙”,通过学习音乐、演奏乐器打开这群“星星的孩子”的世界。我觉得还是要想办法让更多年轻人了解音乐、了解交响乐,并最终爱上音乐、爱上交响乐。

做指挥这么多年,我把音乐比作一座金矿,自己就是永不退休的老矿工,用一生的挚爱和激情不停地挖掘,不停地开采,因为这座金矿中有道德的真谛、文明的精华、人性的光辉。

1925年出生于江苏江阴,国家一级指挥。1944年参加新四军文工团,后到莫斯科深造,首次在海外举办中国专场音乐会,让小提琴协奏曲《梁山伯与祝英臺》走出国门。回国后,致力于向大众普及交响乐。