小学数学主题学习实践路径探索

2024-01-28单敏

【摘要】主题学习是新课程改革倡导的有别于传统分科分课时学习的新型学习方式。主题学习符合学生的身心发展规律和现代社会对人才培养及教育发展的要求,能培养学生的学习能力,提升学生的实践和迁移能力。实施主题学习一般采用“选择主题—确定目标—整合知识—设计活动—成果评价”的路径展开。文章阐述主题学习的内涵和价值,并结合具体案例分析主题学习的实践方法。

【关键词】小学数学;主题学习;核心素养

【基金项目】本文系无锡市教育科学“十三五”规划2020年度课题“‘阅读+’主题学习校本行动研究”(课题编号:B/D/2020/19)的成果。

作者简介:单敏(1980—),女,江苏省宜兴市陶城实验小学。

《义务教育课程方案(2022年版)》在课程标准板块优化了课程内容结构,设立了跨学科主题学习活动,以加强学科间的相互关联,带动课程的综合化实施。《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,主题活动是综合与实践的学习方式,分为融入数学知识学习的主题活动和运用数学知识及其他学科知识的主题活动两类。本文主要探讨运用数学知识及其他学科知识的主题活动,即以小学数学核心知识为中心,同时运用其他学科知识进行一系列学科融合的学习过程。

一、主题学习的内涵与价值

(一)主题学习的内涵

“主题学习”是指学生在教师的指导下,围绕自身感兴趣的学科、社会、生活等主题,完成资料整理与阅读、学习计划制订、任务设置与分配、实践合作、经验总结等,实现对主题的深入理解的学习过程。主题学习具有主题情境化、内容设计结构化、学习过程任务化、组织操作活动化、评价反馈多元化等特点[1]。多元智能理论、建构主义理论认为,主题学习能发展高级思维能力、问题解决能力,促进综合素养的提升[2]。主题学习是现阶段备受关注的学习方式,是社会发展和教育改革的必然要求。

(二)主题学习的价值

1.符合学生的身心发展特点

小学生眼中的世界不是严谨分明的世界,而是各个事物相互关联、真实具体的有机整体。数学学科具有抽象性,小学生学习数学知识需要真实的情境,与现实世界建立联系。绝对的分科学习不利于学生了解知识和生活的联系,发展多元智能。 在主题学习活动中,学生将面对现实的背景,接受真实的问题挑战,在解决现实问题的过程中理解知识、提升技能,在认识“树木”的过程中认识“森林”,提升综合素养。

2.符合时代对人才培养的要求

随着知识的爆炸性增长,信息获取的渠道越来越多元,学习不再是校园的专利,知识的记忆、理解和应用不再是学习的终极目标。近年来,国际前沿科技成果获得者的跨学科背景以及交叉学科研究取得的重大成果说明,在各个领域获得杰出成就的人才往往不是单科学习的优秀者,而是善于解决现实世界的复杂问题的专家。主题学习能够让学生运用多学科知识解决复杂的实际问题,提升学生的实践能力和创新意识,符合时代对人才培养的要求。

3.契合教育发展趋势

学生的核心素养培养不能囿于一个领域,而要在不同的学习领域中进行。同样,数学核心素养中“会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界”不仅要在数学学科内部践行,还要打通数学学科和现实世界的关联,提升学生认识、改造现实世界的实践能力。这需要更为开放的课程观和更广泛的学科融合实践。主题学习能够实现学科知识之间的交叉融合,为教学改革注入新的活力,符合教育发展趋势。

二、主题学习的实践路径

数学主题学习应以数学知识为轴心,设计与数学知识高度相关的学习主题,融合其他学科知识,用多学科的思想和方法整合学习内容,对学习过程进行多层次、多元化的评价。数学主题学习的设计路径一般为:选择主题—确定目标—整合知识—设计活动—成果评价。

(一)选择主题

数学教学不能故步自封,要打开视野,增强和现实生活的联系,加强学科之间的交叉融通。教师在选择主题时需要从学生的视角出发,深度解读教学内容,融合与主题相关的知识,调动学生的基本活动经验,整合其知识、技能、思维等,让学生用数学的眼光看待真实问题,用数学的思维思考和解决真实问题。

(二)确定目标

目标是主题学习活动的导向。确立清晰恰当的教学目標是进行主题学习活动设计的重要工作。主题学习活动的目标应融合多学科知识,注重学生对知识的迁移与实际运用。教师可围绕以下三个方面设置主题学习活动目标。

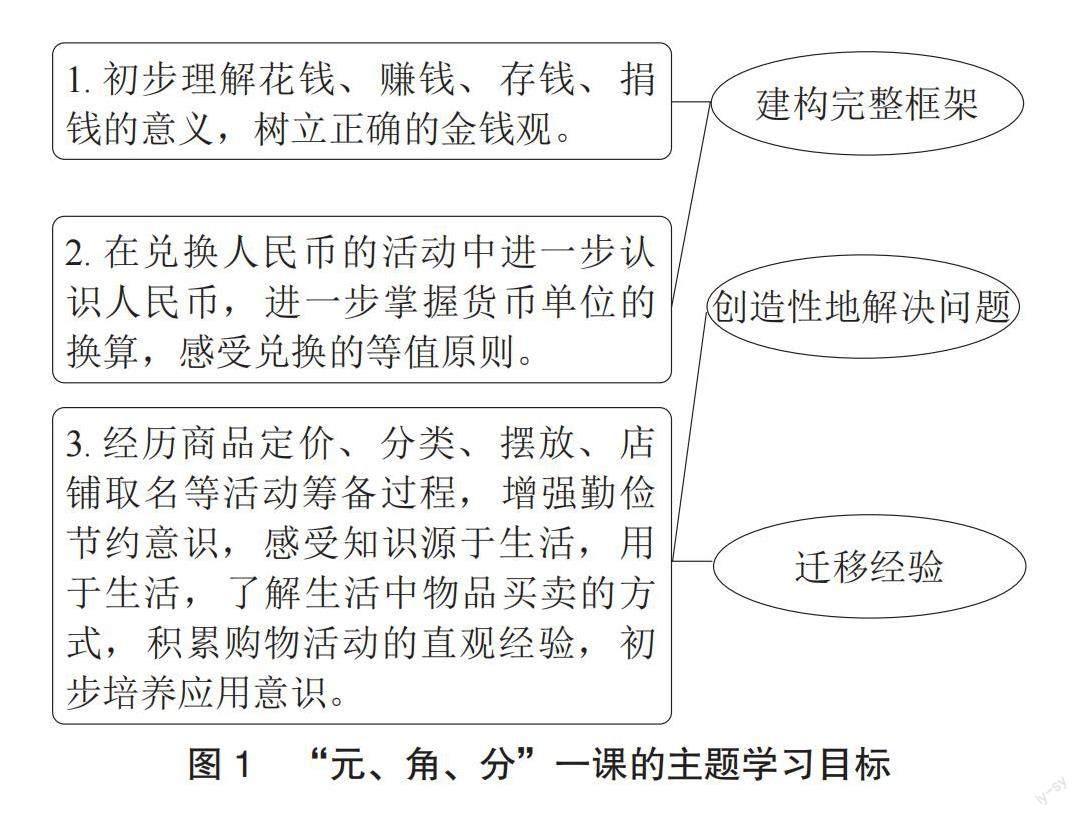

第一,建构完整的数学知识框架。主题学习能够拓宽学生观察生活和研究数学问题的视野,让学生在多学科融合的学习活动中了解知识之间、知识和生活之间的密切关联,促进其对知识本质的把握,建构知识框架。因此,教师在设计主题学习活动的目标时,要精准把握教学内容,不能随意拓展学习内容,从而造成学习目标模糊,要把建构完整的数学知识框架作为主题学习的基本目标和设计主题学习活动的基本要求。

第二,创造性地解决问题。能够让学生学会从真实问题中识别数学问题,利用多学科知识创造性地解决问题,是主题学习有别于常规学习的价值。主题学习能够发展学生记忆、理解等低阶思维,以及应用、分析、创造等高阶思维,提高学生思维的灵活性,最大限度发展学生创造性解决问题的能力。因此,教师要将能够创造性地解决问题作为主题学习活动的目标。

第三,迁移经验。主题学习不仅要让学生掌握知识,学会解决问题,还要让学生将学到的知识和经验应用于新的问题情境中,从而提升数学素养。让学生能够迁移知识和经验是主题学习最本质的目标。

以一年级“元、角、分”一课的主题学习为例,教师可以设计如下目标(见图1)。

(三)整合知识

主题学习是聚焦主题的多学科知识融合的活动。主题学习需要教师围绕主题,确定将哪些知识纳入主题学习活动,依据学生的学习能力和知识掌握情况进行科学合理的安排。数学教师应立足全科视野,理清与主题相关的知识之间的逻辑关联,将多学科知识整合成一个有机整体。为了避免增加学生的课业负担,数学教师还需要与其他学科教师合作协调,整合既有课程资源,调整课时顺序,而不是随意增加课时。

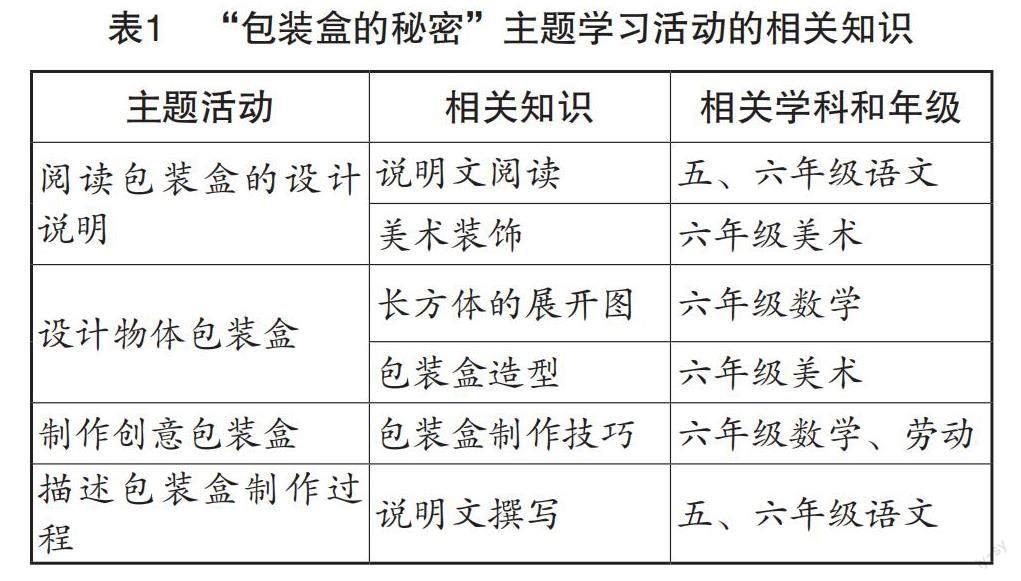

例如,在开展六年级“包装盒的秘密”主题学习活动时,教师根据六年级学生的学习能力和教材安排,统整了如下学科知识(见表1)。

教师组织学生设计、制作创意包装盒,同时对自己的作品进行解说,能够培养学生的空间观念、创意设计能力、文字运用能力等多学科的能力,实现学科知识融合。

(四)设计活动

主题学习需要教师围绕主题设计一系列有逻辑关联的活动,整合相关学科的学习资源,构建合理的课程结构。教师可以从生活实际、学科知识、问题解决三个维度设计主题学习活动。

1.基于生活实际的主题学习活动

教师应从现实生活中发掘数学线索,发现数学现象,提出数学问题,整合数学知识和其他学科知识,开展基于生活实际的实践活动。研究生活化的主题,有利于让学生用数学的眼光看待真实问题,发展学生的数学思维。以“元、角、分”一课的教学为例。在学生认识人民币面值,学会兑换人民币后,教师设计了“小小商店”主题学习活动。在活动前,教师组织学生阅读相关的绘本故事,了解相关常识。接着,教师让学生带一件物品来学校,指导学生给物品定价,写价格牌,设计商店名称,组织学生进行购物活动。在活动中,学生能够认识人民币,体验付钱、找零、赚钱,积累基本活动经验,了解知识的应用价值,提高学习兴趣。这样的主题学习活动是学生乐于参与的,其学习效果远大于单纯的书面练习。

2.基于核心知识的主题学习活动

数学知识结构严谨、抽象,往往会让学生觉得枯燥。教师围绕数学核心知识设计主题学习活动,让学生开展实践,有利于培养学生的兴趣,提升学生的应用意识和创新意识。例如,在教学“长方体和正方体”时,这一课知识点较多,内容较抽象。教师在教学完长方体和正方体的展开图以后,组织了“包装盒的秘密”主题学习活动,围绕“长方体、正方体的展开图”这一核心知识,设计了阅读包装盒的设计说明、拆解包装盒、设计包装盒、装饰包装盒外形以及展示设计成果等一系列活动。这一活动融合了数学、美术、语文等学科的知识。学生在活动中能够掌握核心知识,了解学科知识之间的联系,发展数学思维。

3.基于問题解决的主题学习活动

在传统的数学教学中,教师设计的往往是结构良好的问题,排除了与数学无关的信息,这可能会导致学生无法真切感受问题和真实世界的关联。在主题学习视野下,教师可以设计结构不良的实际问题,让学生融合多学科知识来解决问题,发展学生的多学科思维。例如,在三年级学生学习了长方形和正方形的面积后,教师组织了“校园绿地”主题学习活动,让学生规划花坛的大小和位置,给花坛取两个有意思的名字,了解花坛种植和维护的办法,汇报和介绍成果。这一系列活动融合了美术、劳动、科学等学科的知识,是贴合学生真实生活的主题学习活动。

(五)成果评价

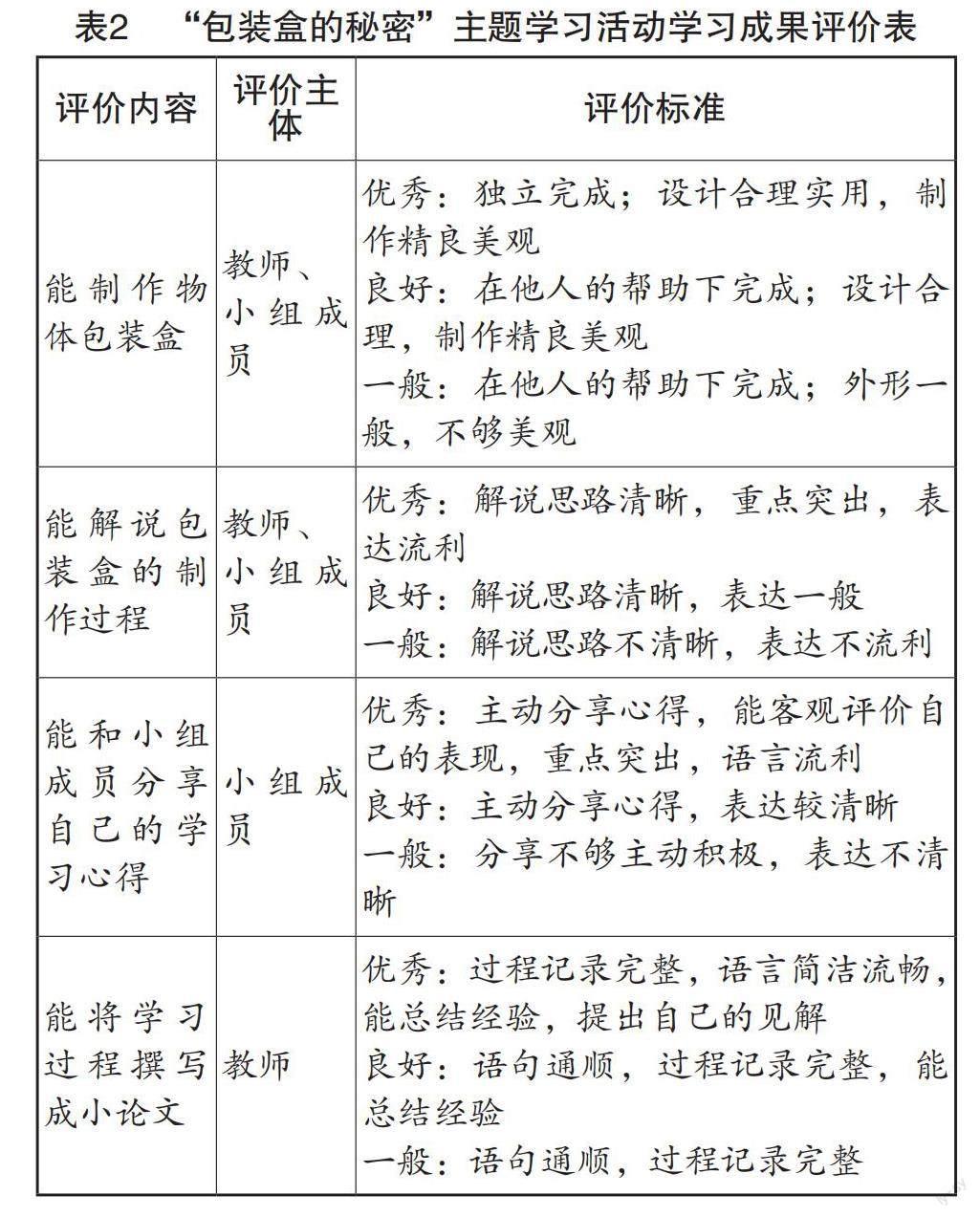

在传统教学中,教学评价往往以教师为主体,以书面作业或测试为手段。主题学习活动内容丰富,形式多元,能够凸显学生的学习主体地位。教师需要根据学科核心知识和学生的身心发展水平,进行与主题学习活动匹配的评价,设计相应的等级评价标准,评价学生的学习情况,让学生发现并改进自己的不足。以“包装盒的秘密”主题学习活动为例,教师可以设计如下学习成果评价表(见表2)。

结语

课程改革的核心是学习方式和教学方式的变革。开展主题学习活动是推进课程改革、实现学科整体育人目标的有效途径。主题学习能够为学生全面地观察现实世界,理解现实世界中的数学问题,获得对现实世界的完整认识奠定基础。在小学数学教学中,教师要融合数学知识及其他学科知识,开展主题学习活动,以提升学生的综合素养。

【参考文献】

[1]李顺.课程整合的主题学习模式[D].南京:南京师范大学,2004.

[2]黄翔,童莉,史宁中.谈数学课程与教学中的跨学科思维[J].课程·教材·教法, 2021, 41(7):106-111.