挖掘教材资源 提高备考效率①

——2022年全国高考物理甲卷第25题的教学启示

2024-01-26杨晓宇张述亮

杨晓宇 张述亮 赵 坚

(1. 四川省成都市龙泉中学,四川 成都 610100;2. 云南省昆明市五华区基础教育发展研究院,云南 昆明 650031)

纵观2022年全国高考物理试题,不乏体现先进命题思想和理念的试题,发挥了高考的育人功能和积极的导向作用,依据课程标准,加强对核心素养的考查,引导学生摒弃死记硬背和“机械刷题”的学习方式。本文从试题赏析和命题溯源的角度,分析2022年全国高考物理甲卷第25题,从中获得有益的教学启示。

1 试题呈现和解析

1.1 试题呈现

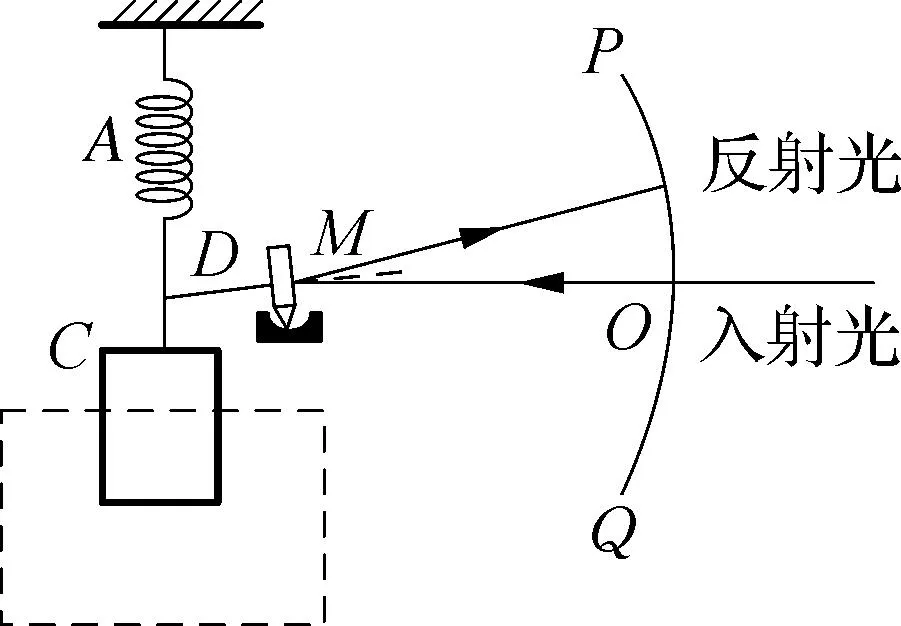

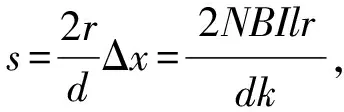

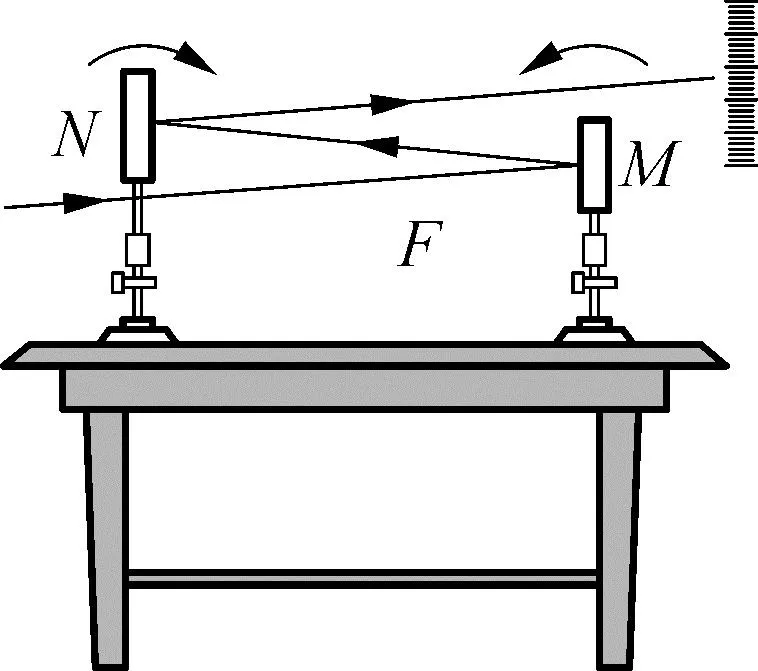

光点式检流计是一种可以测量微小电流的仪器,其简化的工作原理示意图如图1所示。图中A为轻质绝缘弹簧,C为位于纸面上的线圈,虚线框内有与纸面垂直的匀强磁场;M为置于平台上的轻质小平面反射镜,轻质刚性细杆D的一端与M固连且与镜面垂直,另一端与弹簧下端相连,PQ为圆弧形的、带有均匀刻度的透明读数条,PQ的圆心位于M的中心。使用前需调零:使线圈内没有电流通过时,M竖直且与纸面垂直;入射细光束沿水平方向经PQ上的O点射到M上后沿原路反射。线圈通入电流后弹簧长度改变,使M发生倾斜,入射光束在M上的入射点仍近似处于PQ的圆心,通过读取反射光射到PQ上的位置,可以测得电流的大小。已知弹簧的劲度系数为k,磁场磁感应强度大小为B,线圈C的匝数为N、沿水平方向的长度为l,细杆D的长度为d,圆弧PQ的半径为r﹐r≫d,d远大于弹簧长度改变量的绝对值。

图1

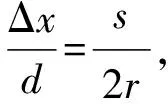

(1) 若在线圈中通入的微小电流为I,求平衡后弹簧长度改变量的绝对值Δx及PQ上反射光点与O点间的弧长s;

(2) 某同学用此装置测一微小电流,测量前未调零,将电流通入线圈后,PQ上反射光点出现在O点上方,与O点间的弧长为s1;保持其他条件不变,只将该电流反向接入,则反射光点出现在O点下方,与O点间的弧长为s2。求待测电流的大小。

1.2 评析

从知识方面看,该试题考查了学生对安培力、胡克定律、物体平衡、光的反射定律等的理解;从方法方面看,考查了物体微小形变的光学放大法(光杠杆);从数学工具的应用方面看,考查了小量的近似计算。而试题涉及的这些知识、方法、技巧都是学生学习过的,试题只是将它们关联整合在一起。这一做法既体现重视基础、又发挥出高考对教学的积极导向作用,考查了学生对实验原理的理解、实验装置图的解读、实验数据的处理、实验的关联整合等实验探究能力和创新迁移能力,以此引导学生重视实验探究,提高实验技能和创新能力。

1.3 解答

对PQ上反射光点与O点间的弧长s的求解采用以下两种方法。

2 命题立意

该试题将实验探究类问题相关联整合,融合了教材中测磁感应强度B的实验方法、光学放大法、小量计算近似处理的数学方法。把科学方法融入试题,将实验探究与科学思维有效结合,进一步凸显了物理实验在发展学生核心素养方面的重要地位和作用。

对试题给出的装置进行拆解发现,装置左侧的A、C部分通入微小电流产生微小形变来自教材的 “测磁感应强度B的大小” 实验,第(1)问中求平衡后弹簧长度改变量的绝对值Δx,体现了设问的基础性,考查了物理观念中的相互作用观念;第(2)问中电流分别正向和反向通入,求电流的大小,体现了设问的综合性,考查了相互作用观念、科学思维中的科学推理和科学论证等要素。装置的右侧部分运用了光学放大法,光学放大法可分为视角放大和微小变化量(包括微小长度、微小角度)放大,这两种放大方法在物理教材中均有所体现,其中初中学习的放大镜(凸透镜)和高中利用光的折射原理的“猫眼”均属于视角放大,高中物理教材 “弹力”一节中安排了演示实验:观察桌面在压力作用下的微小形变,采用了微小长度放大法,库伦扭秤、卡文迪许扭秤实验则采用了微小角度放大法。第(1)问中求PQ上反射光点与O点间的弧长s体现了设问的综合性和创新性,考查了科学探究中的问题、证据、解释和科学思维中的模型建构、科学推理、科学论证等素养,要求学生具备对实验原理的理解、对实验装置图的解读、实验数据的处理、实验的关联整合等能力,体现了高考实验题源于教材而不拘泥于教材的要求,引导学生不仅要掌握物理实验基本技能,更要领悟科学方法。

本题失分原因之一是学生对小量计算的数学方法不够熟练,原因之二是对D、M部分实验装置的理解不到位,空间想象能力、模型构建能力不足,原因之三是学生的实验整合能力和迁移能力存在欠缺之处。

3 试题溯源

3.1 磁感应强度的测量

3.1.1 源于教材内容

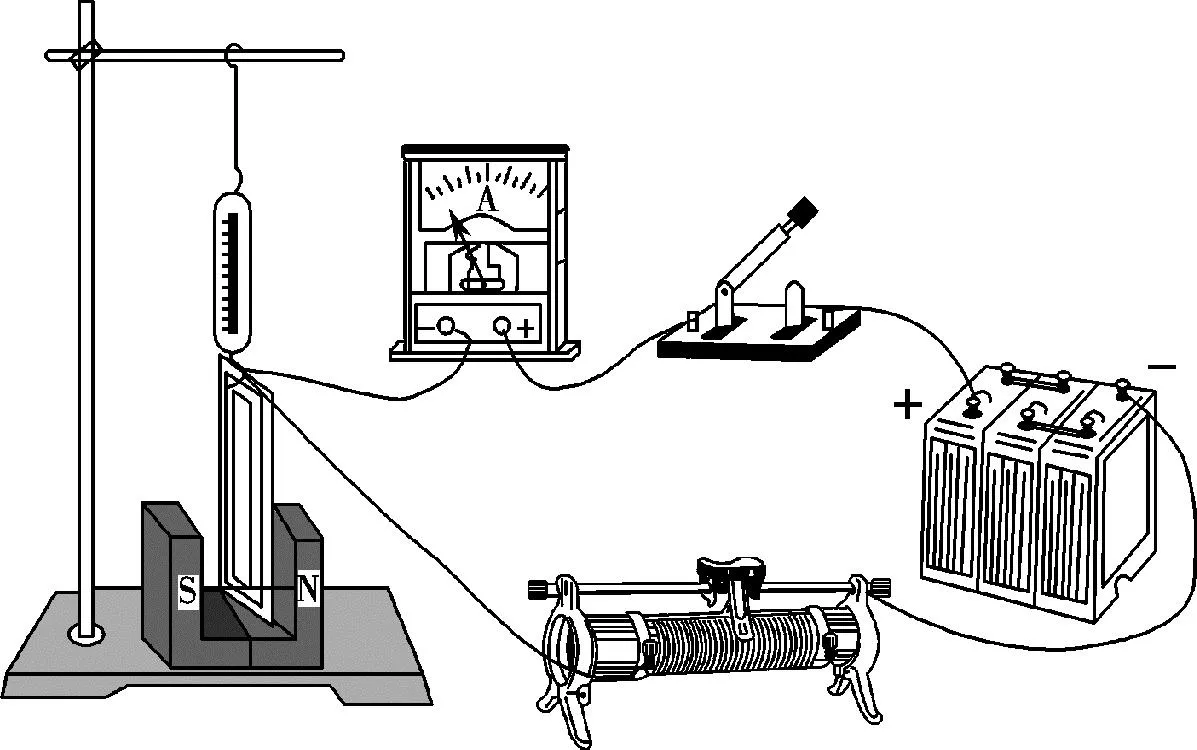

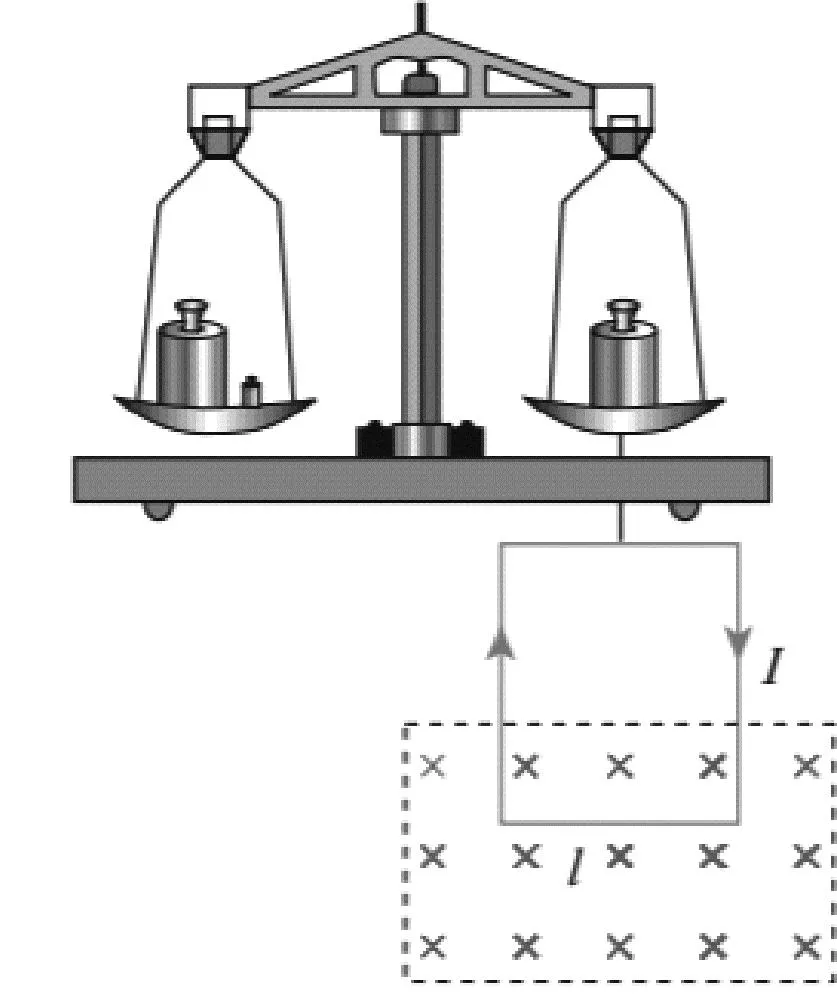

教科版高中物理教材中“测量磁感应强度B的大小”的实验原理如图2所示,人教版高中物理教材中“磁场对通电导线的作用力”的习题第3题设置了用天平精确测量磁感应强度的习题,其原理如图3所示。

图2

图3

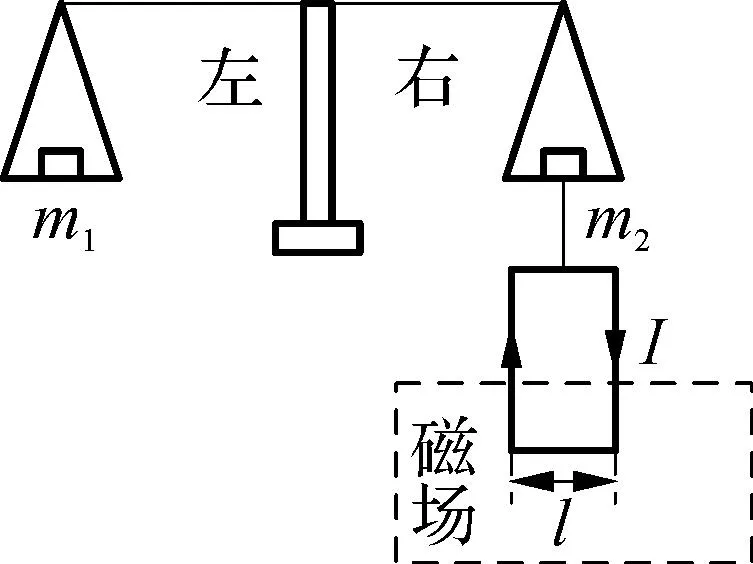

3.1.2 源于往年高考试题

如1993年普通高等学校招生全国统一考试第7题,用如图4所示的天平来测定磁感应强度。天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,线圈宽为l,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面。当线圈中通有如图所示方向的电流I(方向如图4所示)时,在天平左、右两边加上质量分别为m1、m2的砝码,天平平衡。当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。由此可知( )。

图4

3.2 光学放大法

3.2.1 源于教材内容

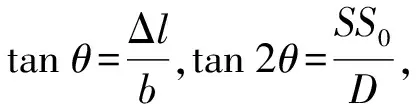

作为承载放大思想的重要实验,微小形变放大实验(图5)在各个版本的高中物理教材上都有呈现。为了不“冲淡”弹力的主题教学,有的教师在桌面放上重物,让学生观察光点的移动,便得出结论:光点移动反映了桌面的微小形变,对于实验的放大原理并未进行深入探究。实际上,学生对该实验是有很多疑惑的,该实验方法为什么叫光学放大法?放大倍数与哪些因素有关?究竟将微小形变放大了多少倍?能否通过理论推导予以解释?学生一闪而过的思维亮点往往被教师按部就班的教学所淹没,这种现象在当前的教学中仍然存在,笔者以为,此试题的设计就是提醒教师在教学中要善于捕捉这些教育契机,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力。

图5

从这道高考试题的设计思路反思教学,在教学中教师如果能够在学生定性观察的基础上,引导学生探究光斑移动距离的决定因素(两平面镜的距离、重物的质量等),从中构建模型,运用几何知识和光的反射定律定量推导微小形变的放大倍数,既可以加深学生对光杠杆放大法的理解,又可以培养学生的科学探究能力。

图6

3.2.2 扭秤实验中微小角度放大

在库仑扭秤和卡文迪许扭秤的教学中,不能简单地让学生识记“卡文迪许扭秤实验测量了万有引力常量G”“库仑用扭秤实验测量了带电物体间的静电力”这样的物理史实,而应该引导学生重演科学家的探究过程,感悟他们思维的闪光点。笔者翻阅近20年高考物理题发现,对扭秤实验的考查主要有以下两个方向:(1) 考查学生对“卡文迪许测出引力常量”的识记,如2007年广东卷第1题;(2) 考查学生对实验原理的理解,如2010年上海卷第27题,显然上海高考命题导向与当今课标要求更为契合。

3.3 源于教材内容的近似计算

高中物理教材中火车转弯例题、向心加速度公式的理论推导、单摆简谐振动的证明及双缝干涉条纹间距公式的推导等均运用了近似计算,这道高考试题中涉及的数学运用并不超出教学要求。

4 教学启示

4.1 关联整合,夯实基础

类似光学放大法、近似计算法等的介绍在教材中是分散的、碎片化的,这是新授课中限于章节和板块教学所造成的。在备考复习过程中,教师应当引导学生深层次挖掘教材内容的内在联系,关联、整合教材中思想方法相似的内容设计,以培养学生的高阶思维能力。

4.2 组合应用,迁移创新

2022年全国高考物理甲卷25题很好地体现了力学实验和电学实验的整合创新,启示教师要引导学生在概括论证的基础上结合实验思想、数据处理方法,有意识地对相关实验进行关联整合或组合创新,以有效培养学生的科学探究能力和迁移创新能力。

4.3 拓展实验,深入探究

《普通高中物理课程标准(2017年版)》在“实施建议”部分强调:注重教材的科学性,正确纳入物理实验,重视科学的发展过程,关注科学探究活动的设计,关注科学家在科学探索过程中所凝练、升华的科学思维方式和科学研究方法,让学生学习科学家的科学思维、研究方法及科学态度。高中各版本物理教材中设置了丰富的实验活动,既体现了对实验结果的重视,又重视实验过程中蕴含的科学方法和思想。《中国考试》在2022年高考物理全国卷试题评析中强调:加强实验设计,发展学生实验探究能力,引导高中开足开好实验课。开足是指实验课应覆盖教材实验,可开设探究性物理实验校本课程,以加强对学生实验探究和科学思维能力的培养。开好是指基于教材实验,深度挖掘实验背景和原理方法,体会科学家的辛苦付出和实验器材的巧妙设计。同时要拓宽实验问题视角,引导学生经历定性—半定量—定量的科学探究过程,基于新技术手段对原有的实验装置进行改进、创新,感悟用科学方法解决问题的巧妙之处,培养学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。