角膜念珠菌相关研究进展

2024-01-25罗征宇宁雅婷张丽徐英春孙天舒

罗征宇 宁雅婷 张丽 徐英春 孙天舒

(1.中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院 疑难重症及罕见病国家重点实验室检验科,北京 100730;2.中国医学科学院北京协和医学院研究生院,北京 100005;3.侵袭性真菌病机制研究与精准诊断北京市重点实验室,北京 100730;4.中国医学科学院 北京协和医院 疑难重症及罕见病国家重点实验室 医学科学研究中心,北京 100730)

真菌感染是一个全球公共卫生共同关注的重要问题,有证据表明,随着气候变化,真菌感染的发生率增加、感染地理范围在全球范围内扩大[1],并且侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD)也由于高危人群的扩大而不断增加;新型冠状病毒(COVID-19)大流行也增加了IFD的发病率。WHO目前制定了一份真菌重点病原体清单,包括新生隐球菌、烟曲霉、耳念珠菌、白念珠菌等,以加强全球对真菌感染和真菌耐药性的应对[2]。由于免疫缺陷人群或患有严重疾病患者的增多,少见或罕见酵母菌感染正在上升,包括马拉色菌属、担子菌属、酵母菌属、子囊菌属等,由于罕见菌感染的临床经验少,对这些病原体引起的感染进行多学科管理对优化患者预后尤为重要,已有来自世界各地多个学科的医生和生命科学专家,创建了“罕见酵母菌感染诊断和管理的全球指南”[3-8],以提高对罕见酵母菌感染的应对能力。角膜念珠菌(Candidapelliculosa)作为一种重要环境真菌,近年来却不断有散发病例和医院内暴发感染的报道,尤其容易感染低出生体重新生儿及免疫缺陷患者,这提示我们需要加强对角膜念珠菌的研究,认识其在临床上的重要性,以预防感染和防止暴发的出现。

1 生物分类学研究

角膜念珠菌(Candidapelliculosa),曾用名异常毕赤酵母(Pichiaanomala)和异常汉森酵母(Hansenulaanomala),后被重命名为异常威克汉姆酵母(Wickerhamomycesanomalus)[9],属于真菌界(Fungi),子囊菌门(Ascomycota),酵母菌纲(Saccharomycetes),酵母菌目(Saccharomycetales),法夫酵母科(Phaffomycetaceae),威克汉姆酵母属(Wickerhamomyces),是一种环境真菌,主要分离于土壤、蔬菜、水果、树木或石油中。1891年,Hansen从啤酒酵母中分离出一种细胞呈卵圆形或香肠形、具有酯类气味、能产生帽状子囊孢子的酵母,这种酵母当时被命名为Hansenulaanomala。1942年,Bedford等[9]才提出汉森酵母属与毕赤酵母属的表型区别:汉森酵母属可以利用硝酸盐作为唯一氮源。1984年Kurtzman等[10]通过DNA重组实验,将汉森酵母属归类于毕赤酵母属,消除了两者之间的表型差异。由于基因组测序的出现和系统发育学的发展,2011年Pichiaanomala和Hansenulaanomala被重命名为Wickerhamomycesanomalus,归类于威克汉姆酵母属[9]。W.anomalus主要应用于农业、食品、生物等领域,如利用其改变白酒风味[11],欧洲食品安全局还认定W.anomalus为一种生物防治剂,可以抑制农业食品部门的霉菌和细菌生长[12],也有研究表明其在蚊子体内抗疟原虫的作用[13]。由于1925年的病例报告里均采用角膜念珠菌(Candidapelliculosa)的命名方式,因此后续的医学文献中也多沿用此种命名。

2 生物学特性及鉴定分型

角膜念珠菌在念珠菌显色培养基上经30 ℃培养48 h,可长成直径2~3 mm白色至奶油色、圆形酵母样菌落,干湿度不定,有些菌落表面有褶皱,可产生酯类气味是角膜念珠菌的一大特点。目前实验室采用基质辅助激光解析电离飞行时间质谱实现对角膜念珠菌的鉴定。为了更好区分角膜念珠菌与威克汉姆酵母属其他物种,有研究[14]建议采用β微管蛋白基序列进行检测,并证明其多态性要高于大亚基26S序列。对角膜念珠菌分子分型方面研究较少,有研究[15]采用电泳核型分型和内部重复序列PCR方法对角膜念珠菌进行分型,两种方法均成功将46株角膜念珠菌分成8个型别,结合两种方法,46株角膜念珠菌被分为14个型别,其中DNA A1型别最为常见。

3 流行病学研究及病例报道

角膜念珠菌被认为是一种真菌血症罕见病原体,主要感染婴儿、儿童和免疫功能低下人群如获得性免疫缺陷综合征、癌症与接受免疫抑制治疗的患者,可引起真菌性关节炎、真菌性角膜炎、泪囊炎、尿路感染等(见表1)[16-18]。在血液科、外科重症监护室和新生儿重症监护室中,更易发生角膜念珠菌的血流感染,且死亡率较高[19-22],在巴西一家医院儿科ICU里,死亡率达到了41.2%[22]。根据国外SENTRY项目报道,1997年到2016年39个国家135家医疗单位共分离到22株角膜念珠菌[23]。中国医院侵袭性真菌监测网(CHIF-NET)项目数据显示,在2009-2014年全国65家三甲医院收集到的8829株念珠菌中,利用质谱和分子手段鉴定识别到123株角膜念珠菌,总分离率为1.4%[24],2015年至2017年其分离率增长至2.5%[25],说明角膜念珠菌感染变得普遍,正成为一种潜在威胁人类生命健康的新发病原真菌。

表1 近20年角膜念珠菌报道病例回顾分析Tab.1 A retrospective analysis of reported cases of Candida pelliculosa in recent 20 years

近年来角膜念珠菌感染的报道主要集中于新生儿,尤其是低出生体重儿,并有暴发感染的报道。中国台湾台中医科大学新生儿ICU(NICU)从2009年2月4日到3月19日期间共有6名早产儿感染角膜念珠菌,并发生血流感染,且为同一菌株引起[19]。Yang等[21]报道中国深圳一家医院2012年11月至2013年10月由两株不同克隆角膜念珠菌引起的14例新生儿感染,Da Silva等[26]也报道了巴西一家医院同一NICU中的5例角膜念珠菌感染,其中4例是同一克隆起源。除了感染新生儿,也偶有成年人感染角膜念珠菌的报道。Mehta等[27]报道了1例接受免疫抑制治疗的36岁男性角膜念珠菌的感染,该患者患有急性B淋巴细胞白血病。Jung等[28]报道了韩国一家医院角膜念珠菌在24 d内导致的2个ICU病房和2个普通病房的11例感染,其中7例为成人。Chan等[29]报道了1例患有镰状细胞贫血症的21岁患者合并角膜念珠菌感染的案例。

Yang等[21]、Zhang等[30]的研究指出,角膜念珠菌感染常与其他真菌或细菌感染同时发生,造成混合血流感染。角膜念珠菌感染后患者通常会发烧、心率加快、呼吸急促,有的新生儿还会发生发绀、呼吸暂停等症状[21],感染后患者死亡率报道不一,有报道患者可以全部治愈存活[26,31],也有报道患者死亡率可在16.7%~41.2%不等[19,22,28]。

除低胎龄和低出生体重是角膜念珠菌感染的重要危险因素外,中心静脉置管、肠外营养和既往使用抗菌药物都被认为是角膜念珠菌感染的危险因素[20,30,32]。在上述病例中,通过对环境、医疗设备的严格消毒,加强医护人员手卫生以及严格执行无菌操作等干预措施,均成功地控制住了角膜念珠菌感染的暴发[19,20,26,28,32]。

4 体外抗菌药物敏感性

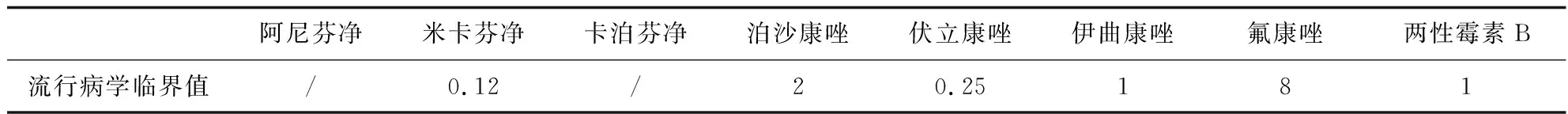

我国抗菌药物敏感试验主要参考美国临床和实验室标准化协会(CLSI)标准和欧洲临床微生物和感染病学会药敏委员会(EUCAST)标准。目前CLSI建立了角膜念珠菌对部分药物的流行病学临界值(见表2)。研究表明,角膜念珠菌对抗菌药物敏感性类似于光滑念珠菌,虽然氟康唑、伏立康唑、两性霉素B和卡泊芬净均表现出良好的抗菌活性,但其最小抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)值均较白念珠菌高;角膜念珠菌对伊曲康唑敏感性较低,具有天然高MIC值的现象[25,35]。

表2 角膜念珠菌对部分药物流行病学临界值(mg/L)Tab.2 Epidemiological cutoff values of Candida pelliculosa for some antifungal drugs(mg/L)

不同于念珠菌,在体外抗菌药物敏感性实验中角膜念珠菌未见到拖尾现象[35]。近年来发现角膜念珠菌对唑类药物敏感性呈现下降趋势,且可能存在潜在的交叉耐药和多重耐药菌株[15,25,36],如根据我国2015-2017年CHIF-NET监测数据显示[25],有接近1/3的角膜念珠菌对唑类和5-氟胞嘧啶共耐药。

Svobodova等[37]的研究指出,在10岁以下和41岁以上患者中分离的角膜念珠菌唑类药物平均MIC值最高,而11~20岁人群中分离的角膜念珠菌MIC值最低,这一现象可能与患者长期使用广谱抗菌药物有关。在分离标本方面,血液标本中分离的角膜念珠菌唑类药物平均MIC值最高,其次为尿液标本,皮肤标本分离的角膜念珠菌MIC值最低,但从皮肤与黏膜分离到的定植菌可以在易感患者体内迅速发展为侵袭性感染,因此其引起的浅表性感染需要及时临床治疗。

对角膜念珠菌感染患者给予氟康唑或两性霉素B治疗,基本可以达到治愈目的[19,21,28,38,39],但由于角膜念珠菌唑类药物的高MIC值,给药浓度可以适当提高[35]。同时,在角膜念珠菌感染集中的新生儿重症监护室,也建议对未感染的极低出生体重新生儿采用氟康唑进行预防性治疗,同时对病房及医疗器械进行严格消毒,医护人员注重手卫生也可以降低感染率[19]。

5 毒力研究

目前对角膜念珠菌的毒力研究主要集中于食品工业和植物学领域,而对人体致病机制国内外均缺乏相关研究。角膜念珠菌被认为是一种“杀手酵母”,原因在于它能够对其他酵母如酿酒酵母的生长起到拮抗作用[40-41],这种作用通过其分泌的“杀手毒素”(killer toxins,KTs)实现。杀手毒素首先与酵母细胞壁上特定受体结合,然后通过阻断细胞核内DNA合成、破坏tRNA或者发挥β-1,3-葡聚糖酶的作用抑制β-1,3-葡聚糖合成等过程来达到致死效应[41-43]。所以,角膜念珠菌也被认为是一种潜在的生物防治剂,KTs可能是一种有前途的新型临床治疗药物[44]。尽管KTs在实验室条件下成功抑制了酵母菌株(在琼脂培养皿上出现抑菌圈),但是它在水果或土壤等环境中可扩散的范围还值得进一步研究[40]。

与白念珠菌相似,角膜念珠菌可以表达黏附素并形成生物膜。凝集素样黏附素(agglutinin-like sequence,Als)家族是白念珠菌主要的生物膜调控因子,其中Als3在真菌细胞黏附于医疗器械或人体黏膜上起到关键作用,且与组织侵袭相关[45]。Zhang等[20]的研究表明角膜念珠菌Als4与白念珠菌Als3同源性较高,并在Als结构域呈现出高度的序列保守性。此外,生物膜的形成可以让角膜念珠菌逃避人体免疫,从而降低对药物敏感性[46],是与致病毒力相关的一个重要特征。角膜念珠菌感染的危险因素如中心静脉置管、气管插管或侵入性操作可能与其生物膜形成相关。

综上所述,角膜念珠菌作为一种真菌血症罕见病原体,可以在气管插管、中心静脉置管等医疗器械上形成生物膜。低体重新生儿及免疫缺陷患者是其主要感染人群。目前,角膜念珠菌对唑类药物敏感性呈现下降趋势,需要引起临床重视,通过严格消毒、严格遵守无菌原则等措施防止院内暴发。未来亟需加强对角膜念珠菌毒力、耐药机制等方面的研究,以更好地了解角膜念珠菌的传播、致病等特性,从而制定有效预防措施,减少角膜念珠菌的感染及暴发。