院前急救专用救护车的感染防控对策分析

2024-01-25张勤颖赵佳璟

王 静,张勤颖,赵佳璟

(太原市急救中心,山西 太原 030009)

专用救护车是院前急救工作中非常重要的设备。做好救护车的清洁消毒工作是切断传染病传播途径、保护易感人群的重要环节[1]。对救护车医疗舱内病原微生物的有效监测与管控,是院前急救机构在预防院内感染工作过程中极其重要却又很容易被忽视的关键环节[2]。急危重症患者在救护车内可能会出现咳嗽咳痰、呕吐、大小便失禁、伤口暴露和大量出血等情况,导致医疗舱内空气中携带各种病原菌。救护车内环境相对密闭,负压型全监护救护车内部为负压密闭环境,导致病微生物容易在车内空气中悬浮[3]。当医务人员与患者在相对狭小且封闭的空间环境中,医务人员不可避免地面临较高的暴露感染风险。与此同时,转运过程中对患者进行相关操作也会造成空间环境中病原体载量增加,进一步加剧医护人员的感染风险,因此专用救护车在使用后及时、规范、有效的清洁消毒是非常重要的[4]。

一直以来院前急救采用开窗通风和紫外线照射(每日30 min)的方法消毒专用救护车,并按照普通病房的标准进行院内感染管理,但在消毒之前救护车各部位及空气中菌落仍存在超标[5]。结合院前急救工作特性,探索出一套规范化、标准化的院前急救专用救护车消毒方案是研究热点。为此,选取2021年5月1日—5月31日转运患者的16辆救护车开展感染防控对策的分析研究,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2021年5月1日—5月31日转运患者的16辆救护车,消毒前后进行医疗舱内空气、物体表面、医务人员手的细菌培养。将消毒前的车辆样本设为对照组,消毒后的车辆样本设为观察组。一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医学伦理委员会批准。

1.2 试验方法

1.2.1 救护车消毒时间

日常出诊及转运发热患者、非呼吸道传染和多重耐药菌感染患者(包含艾滋病、鲍曼不动杆菌、肝炎等)一般选择全监护型救护车,采用预防性消毒程序消毒救护车,每日消毒3次;转运疑似、确诊呼吸道传染患者选择负压型全监护救护车,采用终末消毒程序,每诊消毒一次。

1.2.2 样本采集时间

针对同一辆救护车,在消毒前后分别采集医疗舱内空气、物体表面、医务人员手的样本各一次。

1.2.3 样本采集方法

空气采样方法:救护车医疗舱面积为4.5 m2,采用平板暴露法设内、中、外对角线3个采样点放置琼脂培养皿,采样高度距地面1 m,采样点铺无菌垫纸,将平板盖打开,扣于平皿旁,暴露规定时间后盖上平皿盖,及时送检[6]。

医务人员手部样本采集方法:医务人员五指并拢,用浸有含相应中和剂的无菌洗脱液的棉拭子在双手指曲面从指跟到指端往返涂擦2次,一只手涂擦面积约30 cm2,涂擦过程中同时转动棉拭子;将棉拭子接触操作者的部分剪去,投入10 mL含相应中和剂的无菌洗脱液试管内,及时送检[6]。

物体表面采样方法:以高频接触的门把手、仪器表面、出风口、担架为重点采样对象,消毒前后采样点成对设置在同一物体表面,将5 cm×5 cm灭菌规格板放在被检物体表面,用浸有无菌0.03 mol/L磷酸盐缓冲液(PBS)或生理盐水采样液的棉拭子1支,在规格板内横竖往返各涂抹5次,并随之转动棉拭子,连续采样4个规格板(面积共100 cm2)。剪去手接触部分,将棉拭子放入装有10 mL无菌检验用洗脱液的试管中送检[6]。由于参加研究的样本采自同一辆救护车消毒前后,所以采样环境、车型、空气质量、污染救护车的因素、采样面积均没有差异。

1.2.4 细菌培养样本数量

空气细菌培养样本:采用平板暴露法采集96个空气样本。医务人员手的细菌培养样本:采集32个医务人员手部样本。物体表面细菌培养样本:以高频接触的门把手、担架、仪器表面、出风口为重点采样对象,采集128个样本。

1.2.5 救护车医疗舱清洁和消毒方法

救护车医疗舱清洁和消毒方法包括物理和化学两种消毒方法,其中物理消毒灭菌法采用机械除菌和紫外线照射两种方法。第一种,机械除菌的方法:每诊更换担架套,每周高压水枪清洗救护车和每日3次打开救护车所有门窗彻底通风(每次30 min)。第二种,紫外线照射的方法:关闭门窗在无人条件下紫外线消毒救护车医疗舱,每次30 min,每日3次。化学消毒灭菌法实施细节见表1,救护车医疗舱清洁和消毒方法见表2。

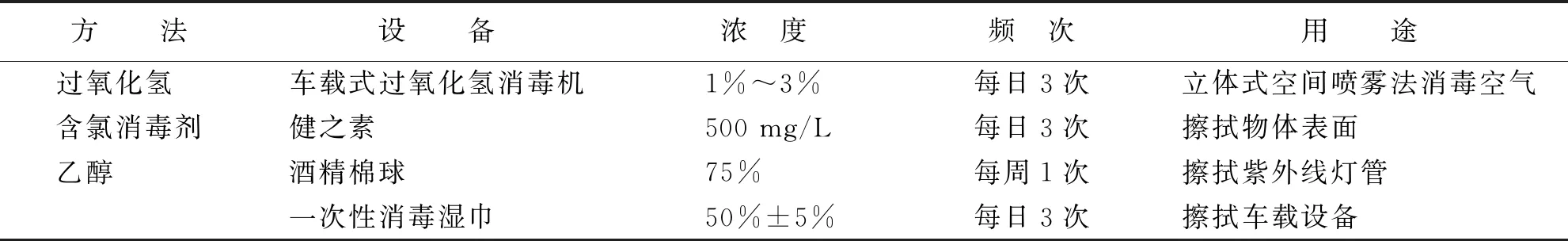

表1 化学消毒灭菌法实施细节

表2 太原市急救中心救护车消毒流程指引

1.2.6 环境物体表面和诊疗用品及医疗设备的清洁和消毒灭菌方法

环境物体表面、诊疗用品及医疗设备的清洁、消毒、灭菌方法,按照国家卫生健康委员会办公厅2021-04-13发布的《国家卫生健康委办公厅关于印发医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第二版)的通知》中《新型冠状病毒肺炎常态化疫情防控医疗器械及环境物体表面消毒方法推荐方案》[7]严格执行。

1.2.7 人和物及环境等多渠道管理

救护车分类管理:本中心划拨5辆负压型全监护救护车专车执行高风险任务,组织特勤队所有专业人员,成立重大传染病疫情转运车组,采取平战结合管理,“战时”全力承担疑似、确诊传染病患者的转运任务,平时承担日常及长途院前急救任务[8]。由于特勤队车辆、人员、设备相对独立,不与其他急救站有工作交集,将负压型全监护救护车按照感染高风险部门进行管理,监护型救护车按照一般部门管理。

医用织物管理:去掉医疗舱内的医用织物,方便院前急救人员高效、快速清洁消毒医疗舱;减少消毒不彻底等影响因素;医务人员出诊服及被褥纳入驻地医院医用织物管理。

科学地转运患者:坚持不同病种单独运送的原则。转运常诊患者及病情较轻的疑似、确诊传染病患者时,嘱患者及家属全程佩戴口罩,没有携带口罩时免费发放口罩;转运危重传染病患者,即病情不允许佩戴口罩或使用呼吸机辅助呼吸的患者,在进入救护车之前使用移动式负压隔离舱,舱体内的密闭负压环境可起到临时性的紧急隔离作用,有效保护周围环境和医护人员不被感染。舱体由透明的乙烯基材料制成,并由七个拱形塑料支架作为内支撑,转运患者后使用1 000 mg/L的含氯消毒剂或消毒湿巾湿拭,再用清水擦拭,并用紫外线照射30 min,之后自然通风[9]。护理人员对于每一位进入医疗舱的传染病患者和家属进行手部消毒,有效切断疫情的传播途径。

医疗废物的处理:特勤队产生的医疗废物和各急救站转运发热患者产生的医疗废物,使用双层黄色垃圾袋盛装,采用2 000 mg/L的含氯消毒液喷洒消毒,3/4满时鹅颈结式封口,分层封扎;特勤队产生的医疗废物以及发热患者产生的医疗废物外包装贴医疗废物标识,并勾选感染性废物,由驻地医院专人收取并登记。

1.3 救护车消毒卫生标准

消毒过程评价:通过下载学习疫情防控方案,核查消毒液浓度及配制方法、消毒环境温度、消毒产品的有效日期和开瓶日期、消毒操作等关键因素,评价现场消毒各环节是否合格。

根据2012版《消毒技术规范》卫生标准评价消毒效果:救护车医疗舱参照急诊室、普通病室空气中细菌菌落数总数≤4 cfu/m3(5 min,直径9 cm平皿);物体表面细菌菌落总数≤10 cfu/cm2;医务人员卫生手消毒细菌菌落总数≤10 cfu/cm2[10]。空气自然菌平均杀灭率≥90%,判为消毒合格;消毒前空气自然菌平均菌落数≤10 cfu/m3(15 min)时,可不计算杀灭率,消毒后空气自然菌平均菌落数≤4 cfu/m3(15 min),判为消毒合格。

1.4 统计学方法

2 结 果

2.1 比较细菌培养结果评价消毒效果

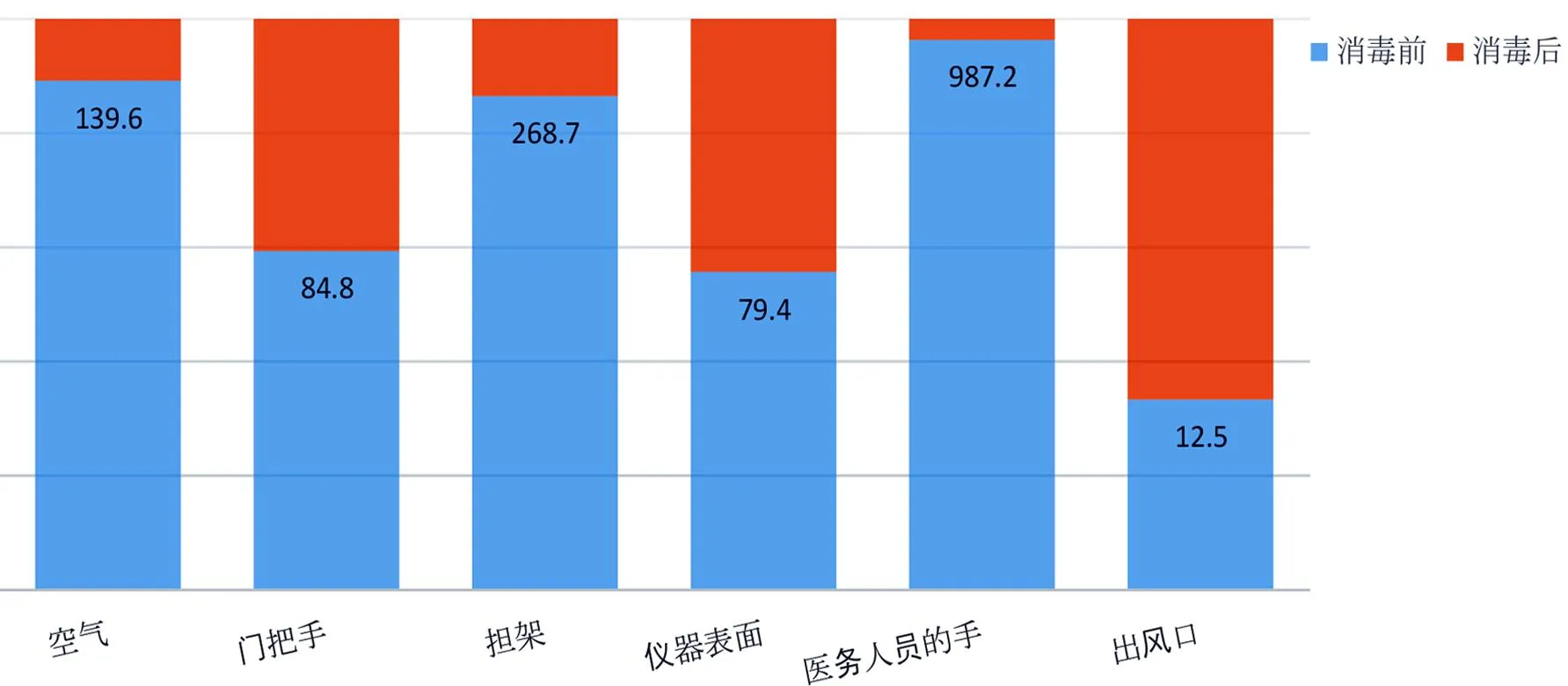

消毒前的医疗舱空气、门把手、担架、仪器表面、医务人员的手、出风口的细菌培养结果,均不符合2012版《消毒技术规范》和2019版《医务人员手卫生规范》卫生标准。消毒后的医疗舱上述细菌菌落数均达到2012版《消毒技术规范》和2019版《医务人员手卫生规范》卫生标准。消毒前后各处细菌菌落数比较差异有统计学意义(P<0.001)(见表3)。

表3 救护车医疗舱消毒前后细菌菌落数比较 单位:cfu/m2

2.2 开展七步洗手的专项培训及洗手设施和干手设备的专项整改

出诊后医务人员手部密布细菌,洗手、消毒手部后其细菌菌落总数≤10 cfu/cm2(见图1和图2),符合2019版《医务人员手卫生规范》。这次研究再一次提醒我们严格执行手卫生是切断接触传播的重要环节。因此,本中心立即开展七步洗手的专项培训和考核工作,做到人人过关,并同时检查洗手设施和干手设备,发现问题后积极整改:将8个急救站的手触式水龙头开关改为非手触式开关,在4个急救站安装干手设备。

图1 救护车医疗舱消毒前后细菌菌落数比较

图2 出诊后医务人员手部密布细菌

2.3 针对个案开展单项质量控制

其中一个急救站细菌培养结果显示霉菌超标,立即开展单项质量控制,查找原因为救护车清洁消毒后停放在地下车库内,医疗舱内阴暗潮湿,无阳光照射,导致霉菌滋生。经过与驻地医院沟通,将救护车停放在地上停车场,救护车清洁消毒后彻底通风,再次进行细菌培养,空气细菌菌落数≤4 cfu/cm3;物体表面细菌菌落数≤10 cfu/m2,符合2012版《消毒技术规范》卫生标准。

3 讨 论

本中心是太原市唯一的院前急救医疗机构,也是唯一的烈性传染病转运机构,下设15个急救站和1个特勤队,分布在太原市六城区,拥有救护车73辆,其中5辆为负压救护车,68辆为监护型救护车。2021年1月1日—12月31日出诊67 497人次,接诊传染病患者3 602人次,传染病患者占比5.3%。急救中心在完成每年近7万次出诊任务的同时,还担负着突发公共事件医疗紧急救援任务。2020年,急救中心按照国家及省、市卫健委发布文件、行业标准、方案、指南的精神要求,通过不断的实践,制订出《救护车消毒流程》以及《环境物体表面、诊疗用品及医疗设备清洁、消毒、灭菌方法》。2021年开展此项研究,用有力的数据为各急救站落实各项感染控制措施提供关键技术支撑。

专用救护车是院前急救工作中的重要设备。由于救护车内相对密闭,致病微生物容易在车内空气中悬浮,当急救人员与患者共处其中时,在相对狭小且相对封闭的空间内,急救人员不可避免地面临较高的暴露感染风险。与此同时,转运过程中对患者开展有创性操作,也会造成空间环境中病原体载量增加,进一步增加急救人员的感染风险,所以规范、高效地开展救护车的清洁消毒工作,是切断传染病传播途径、保护易感人群的重要环节。之前院前急救专用救护车一直按照普通病房的标准进行院内感染管理,且没有专用的清洁、消毒指南。经过本研究,分析总结出院前急救的一整套专用救护车感染防控方案,并采取多项措施将国家出台的各级感染防控文件落实到位,效果优于以往开窗通风、紫外线照射的消毒方法。

综上所述,太原市急救中心专用救护车采取的感染防控对策行之有效。2021年转运传染病患者3 602人次,完成医务人员和患者零感染的目标,对院前急救专用救护车消毒工作的规范化和标准化推进具有一定的示范作用。