槟榔的药用历史及其应用现状

2024-01-25梁焕宴冀沛然杨新全戚华沙赵祥升魏建和

梁焕宴,冀沛然#,弓 宝,杨新全,戚华沙,赵祥升*,魏建和

1.中国医学科学院 药用植物研究所海南分所,海南省南药资源保护与开发重点实验室,海南 海口 570311

2.中国医学科学院 药用植物研究所,北京 100193

槟榔ArecaeSemen为我国著名的四大南药之一,原产地为马来西亚,在我国引种栽培已有1 800多年的历史[1],主要分布在海南、云南及台湾等热带、亚热带地区,其中海南是国内最大种植产地,总体上代表中国大陆槟榔的生产情况。2021 年海南省槟榔种植面积已达到17.297 3 万hm2,总产量为276 194 t,是当地经济的重要支撑[2]。海南产的槟榔主要用于食用,《中国市场监管报》发布的信息显示,2011—2018 年中国槟榔产业产值从558 亿元上涨至781 亿元,且呈继续上涨趋势。海南、湖南等地都有食用槟榔的传统,但是由于长期咀嚼槟榔引发口腔癌的报道较多,食用槟榔的毒性已成为各界关注的热点。2020 年国家市场监管总局最新修订的《食品生产许可分类目录》不再将“食用槟榔”收录在内,对海南槟榔产业有严重的影响。因此,梳理槟榔传统药用功效,深入挖掘药用价值并形成槟榔产业发展的新支撑点迫在眉睫。

《中国药典》2020 年版记载槟榔具有杀虫、消积、行气、利水、截疟的功效[3]。槟榔含有生物碱、黄酮、多酚、三萜和甾体皂苷等多种生物活性成分,具有促消化、驱虫、抗抑郁、抑菌、抗炎等作用[4-7]。在古代中医药典籍中,有关槟榔药用的记载始于汉代《金匮要略》,而后随着不同朝代中医药学家对其功效及临床应用的不断完善和发展,关于槟榔功效的记载也在不断更新和补充。本文通过查阅中国古代本草典籍、历代官方编纂医书、名医医案等,结合现代网络数据库等多种信息手段,收集整理了汉至清代以来,含有槟榔、大腹皮、大腹毛为组方的方剂4 000 余首,并对槟榔的历史使用功效进行归纳总结。同时,从现代研究报道出发,对槟榔的药用安全性进行解析,梳理了槟榔的应用现状,为槟榔药用产业的发展及药用价值的挖掘提供参考。

1 槟榔古方临床应用历史沿革

1.1 萌芽期:汉至唐代

槟榔药用的记载始于汉代《金匮要略》[8],称其可退五脏虚热,四时加减柴胡饮子方记载“冬三月加柴胡八分,白术八分,陈皮五分,大腹槟榔四枚并皮子用,生姜五分等,煮取七合,温服,再合滓为一服。重煮,都成四服”。《名医别录》[9]对槟榔功效的记载更加清晰,称其“主消谷逐水,除痰癖,杀三虫,伏尸,疗寸白”,明确其具有杀虫消积、利水除痰等功效,是对槟榔功效的最早概括。

汉至唐代更迭时期,关于槟榔的古方记载较少,多集中于治疗食积、虫积、水肿脚气及积聚疼痛等证候。如华佗《中藏经·附录》[10]中的紫沉消积丸“沉香一两(为末)、阿魏一分(研)、硫黄、青皮、高良姜、槟榔、木香、人参、胡椒、官桂各一两”,用于治疗脾积滞气、酒食所伤、饮食不化、不思饮食等证候。《备急千金要方》[11]中的槟榔散用于主治饮食不消等症状,而用于杀虫消积的方剂始载于孙思邈所著《千金方·果实》[11]:“槟榔二七枚,治下筛,暖卧,虫出,出不尽,更合服,取瘥止。宿勿食服之。”《外台秘要方》[12]卷二十六引《集验方》的贯众丸则“主治九虫动作诸病”。驱虫方剂一般以苦味药苦楝根、贯众、鹤虱、雷丸等或酸味药酸石榴皮、陈橘皮等进行驱虫,槟榔兼顾驱虫泻下,将虫体排出,以达根治之功。

《备急千金要方》[11]所载的槟榔散以捣碎槟榔30 枚入方,取槟榔逐水消肿的功效,主治“凡服散之后忽身体浮肿,多是取冷过所致”。有多个记载于《外台秘要方》《广济方》的槟榔古方,用于主治脚气病,如《外台秘要方》[12]卷十八治疗“脚气冷毒,闷,心下坚,背膊痛,上气欲死者”的吴茱萸槟榔汤。脚气在《肘后备急方》[13]中记载为“因外感湿邪风毒,或饮食厚味所伤,积湿生热,流注腿脚而致病”。中医认为脚气是身体在主动排湿的一个表现,故而可消肿祛湿的槟榔是治疗脚气病的常用药。《药性论》[14]言槟榔“宣五脏六腑壅滞,破坚满气,下水肿,治心痛、风血积聚”,关于槟榔入药治疗气机阻滞所导致的心腹痛及癥瘕积聚在这一时期也开始有了相关的应用记载。同样载于《华氏中藏经》[10]的万应丸,便是用于治疗伤寒后心腹疼痛之证。《外台秘要方》[12]中的方剂用于各种癖气及癖气所致疼痛者6 首,治疗心痛证候者7 首,如卷七收录的鹤虱槟榔汤,即“鹤虱二两、槟榔二~七枚”,空腹服用,驱虫并治胃心痛。

由上可得,汉至唐代属于槟榔药用的萌芽期,此时期槟榔入方主要用于消食杀虫、逐水消肿及除癥止痛,但总体而言,方剂数量较少。

1.2 繁荣期:五代十国至元代

五代十国至元代时期,全面整理前代本草文献,对后世产生了深远的影响。这一时期,中医药家对槟榔功效有了新的认识,在临床应用方面也有了进一步的拓展。《海药本草》[15]曰槟榔“主奔豚诸气,五膈气,风冷气,宿食不消”。《日华子本草》[16]对于槟榔功效记载道:“除一切风,下一切气,通关节,利九窍,补五劳七伤,健脾调中,除烦,破癥结,下五膈气”。可见从这一时期开始,槟榔的功效不断被挖掘,且更侧重于其行气导滞、通利除痹等,此外,槟榔入方用于清热通淋、除湿消暑的应用也迅速发展起来。

《太平圣惠方》[17]卷四十八所载的槟榔散方剂用于治疗奔豚气,其方药组成为“槟榔一两,沉香半两,白蒺藜半两(微炒,去刺),木香半两,附子一两(炮裂,去皮脐),桂心半两,诃黎勒皮一两,青橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙),麝香一分(研入)”。而记载于同卷且同名的槟榔散药方组成为“槟榔一两,赤茯苓三分,赤芍药三分,食茱萸三分,京三棱三分,诃黎勒皮三分,郁李仁一两(汤浸,去皮,微炒),青橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)”,则用于治疗临床表现为胁下有积块,气逆上奔的息贲气。古代医家利用槟榔行气利水、消积除癥的功效,治疗由气滞、气逆等气机运行不畅所引起心腹胀痛、血瘀、肿块等疾病。此外,在主治风邪所致的痹痛、筋脉拘挛等病症的方剂中,搭配具有祛风、通关节、利九窍功效的槟榔,可起到很好的辅助效果,如记载于《太平圣惠方》中的赤箭散、大黑神丸、大通丸等均用于主治一切风证。

此外,也有以槟榔为组方治疗因大肠风热、气壅不通等所引起的痔疮,在《太平圣惠方》中以槟榔为组方用于治疗不同证型痔疮的方剂就有11 首,如卷六十收载的槟榔丸等[17]。在治疗小肠热所导致的小便频数、淋沥涩痛等症状为主的淋证时,也会以槟榔配伍,如《太平圣惠方》[17]中赤芍药丸、《扁鹊心书》[18]中槟榔丸、《仁斋直指方论》[19]中木香汤等。古代伤寒病的发病率很高,广义的伤寒是外感热病之总称,包括卒中、伤寒、湿温、热病、温病等,而狭义的伤寒,是寒邪侵袭人体,感而即发的疾病[20]。在《博济方》中收录的豆蔻散,而后也被《普济方》卷一四一引用[21-22],均以槟榔为组方主治“两感伤寒结胸,壮热恶寒,饮食不下,大小肠秘塞”等证,剂型也从口服改为外敷。《宣明论方》[23]卷六中记载槟榔散一则,只用槟榔、枳壳2味,用以治疗伤寒后心下积痞证。宋代《太平惠民和剂局方》[24]中首次记载了藿香正气散,用于治疗外感风寒、内伤湿滞所引起的恶寒发热、头痛、腹泻等证,其中大腹皮在方中起到化湿除满的作用。

五代十国至元代这一时期,槟榔入药的方剂数量快速增长,是槟榔古方应用的繁荣时期,集中于治疗气滞气逆、风邪所致的痹痛、筋脉拘挛、痔疮及伤寒症等。

1.3 成熟期:明至清代

明清时期,槟榔的临床应用愈发接近于当代应用,趋于成熟。槟榔入方的应用也反映了当时的医学主流理论和技术的发展,如槟榔在治疗痈疽疮疡、伤酒等记载较多。

明代医家李时珍认为槟榔“治泻痢后重”,此时期槟榔多应用于扶正止痢、除瘟截疟等。如《本草纲目》[25]中出现的神仙救苦散即以“罂粟壳半两(醋炒,为末,再以铜器炒过),槟榔半两(炒赤,研末)”为方主治小儿赤白痢下,在服用方法上也做了详细区别,如“赤痢,蜜汤送下;白痢,砂糖汤送下”。《景岳全书》[26]载道:“痢疾最当察虚实,辨寒热”,痢疾可由不同病因病机导致,在临床上主要表现为腹痛腹泻,里急后重,排赤白脓血便,槟榔功擅行胃肠之气,消积导滞,故对于痢疾里急后重的治疗有一定的作用。

金元时期《丹溪心法》[27]明确指出痢疾具有传染性,到了清代,《痢疾论》《痢证论》等专著出现。《痢疟纂要》[28]中主治痢疾初起的东风散和暑热及兼疫之痢的奇效香薷丸,槟榔在2 方中用量不大,是方中的臣药或佐药。《本草图经》[29]中记载“瘟疫”的范围有16 种,包括疟疾、瘴疟、时气、霍乱、瘴气、时疾、疟、温病恶气、热毒、天行、鬼气、鬼疰、百毒、温瘴、风毒等。引起瘴疟的疟邪亦称为瘴毒或瘴气,主要存在于我国南方,所致疾病较重,易内犯心神及使人体阴阳极度偏盛。除瘟方剂中常以常山为君,配以槟榔,既能行气散结,又可截疟,且“常山善吐,槟榔善坠”,槟榔还可以减轻常山的不良反应。《瘴疟指南》[30]的截瘴丸就以“常山五两(醋炒七次),乌梅四十粒(去核),槟榔四十粒,甘草三两”为方,其中乌梅增加敛肺生津之效,甘草达减毒之功。

早在唐《新修本草》[31]卷十三中关于槟榔就记载道“槟榔,者极大,停数日便烂。今入北来者,皆先灰汁煮熟,仍火熏使干,始堪停久,其中仁,主腹胀,生捣末服,利水谷道,敷疮生肌肉,止痛。烧为灰,主口吻白疮”,已明确指出槟榔具有敛疮生肌的功用。到明清时期,中医外科发展较为成熟,外科专著增多,并形成了不同的学术流派,所以槟榔用于外科治疗的应用也多有记载。关于治疗痘疮、痘疹的槟榔古方多数记载于《痘疹全书》[32]、《万氏秘传片玉痘疹》[33]中,如宣风快斑散在二者中均有记载,后者所载方药中多添一味甘草,增添解毒之效。《疮疡经验全书》[34]中载入的槟榔丸和内托流气饮使用方法为内服辅以外敷。《医宗金鉴》[35]中根据病发于牙龈、肚脐、委(腘窝委中穴)等部位分别记载了活络流气饮、三妙散、活血散瘀汤等方剂。《霉疠新书》[32]中已经出现治疗杨梅结毒的白蛇汤和各等倍奇汤。金元四大家的医学流派理论也在一定程度上促进了明清时期的槟榔古方在治疗伤酒上的临床应用。李东垣在《脾胃论》[36]关于饮酒过伤的治疗说道:“夫酒者,大热有毒,气味俱阳,乃无形之物也。若伤之,止当发散,汗出则愈矣;其次莫如利小便,二者乃上下分消其湿”,治宜发汗、利尿等。明清时期,多有古方取槟榔行气利水、通利关节、健脾消积之功用,治疗伤酒带来的大小便不利、周身麻木、腹胀欲吐。

明清时期槟榔入方的应用趋于成熟,方剂的功效以扶正止痢、除瘟截疟以及敛疮生肌等为主。

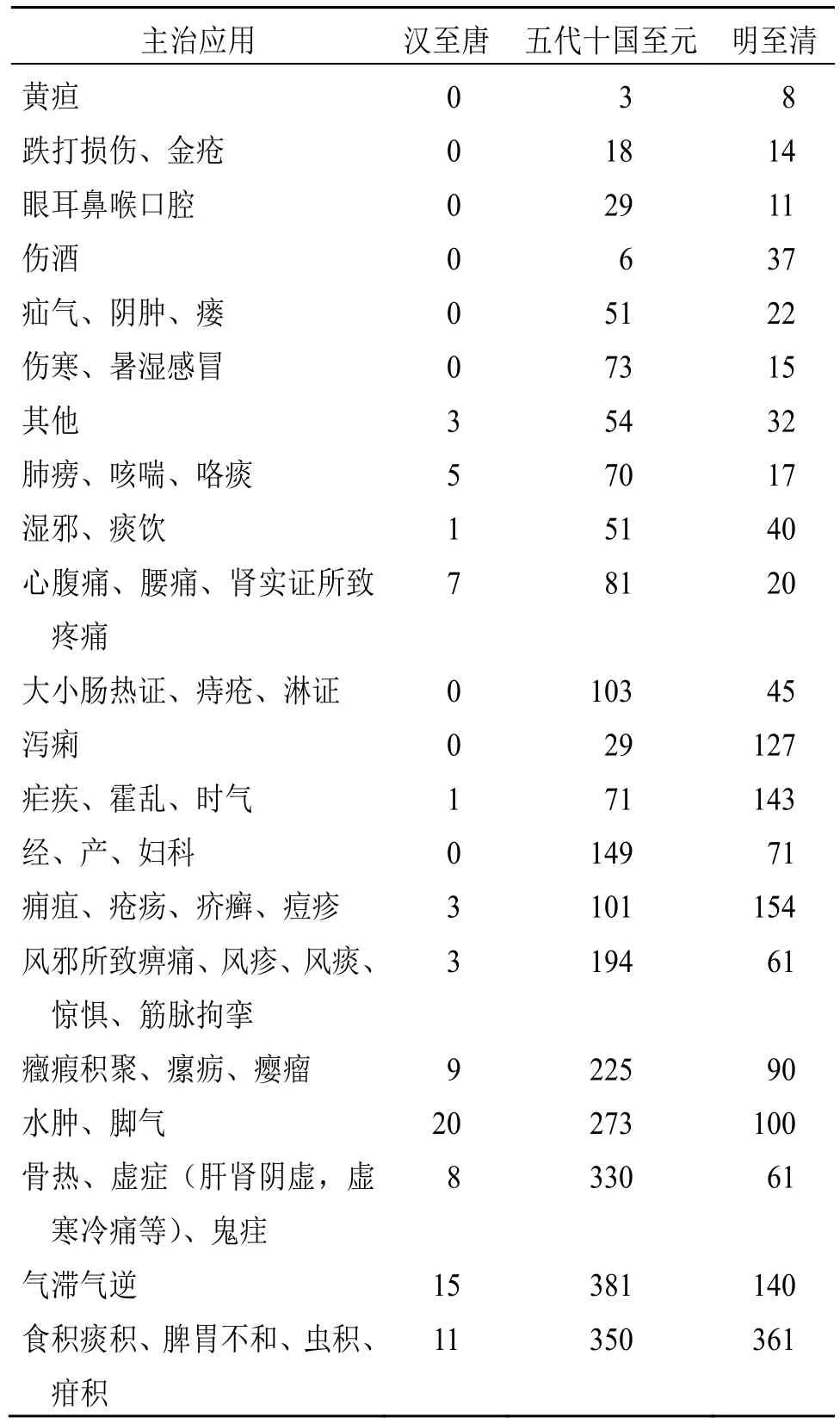

综上,槟榔药用的记载始于汉代,在汉至唐代槟榔古方应用较少且范围较窄,而后到了五代十国至元朝,槟榔古方的临床应用发展迅猛,明清时期的医家对槟榔的功用有了更加全面和深入的认识。以槟榔为组方的古代方剂临床应用统计见表1。

表1 槟榔古方主治应用统计Table 1 Indication statistics of Arecae Semen ancient prescription

2 槟榔药用现状

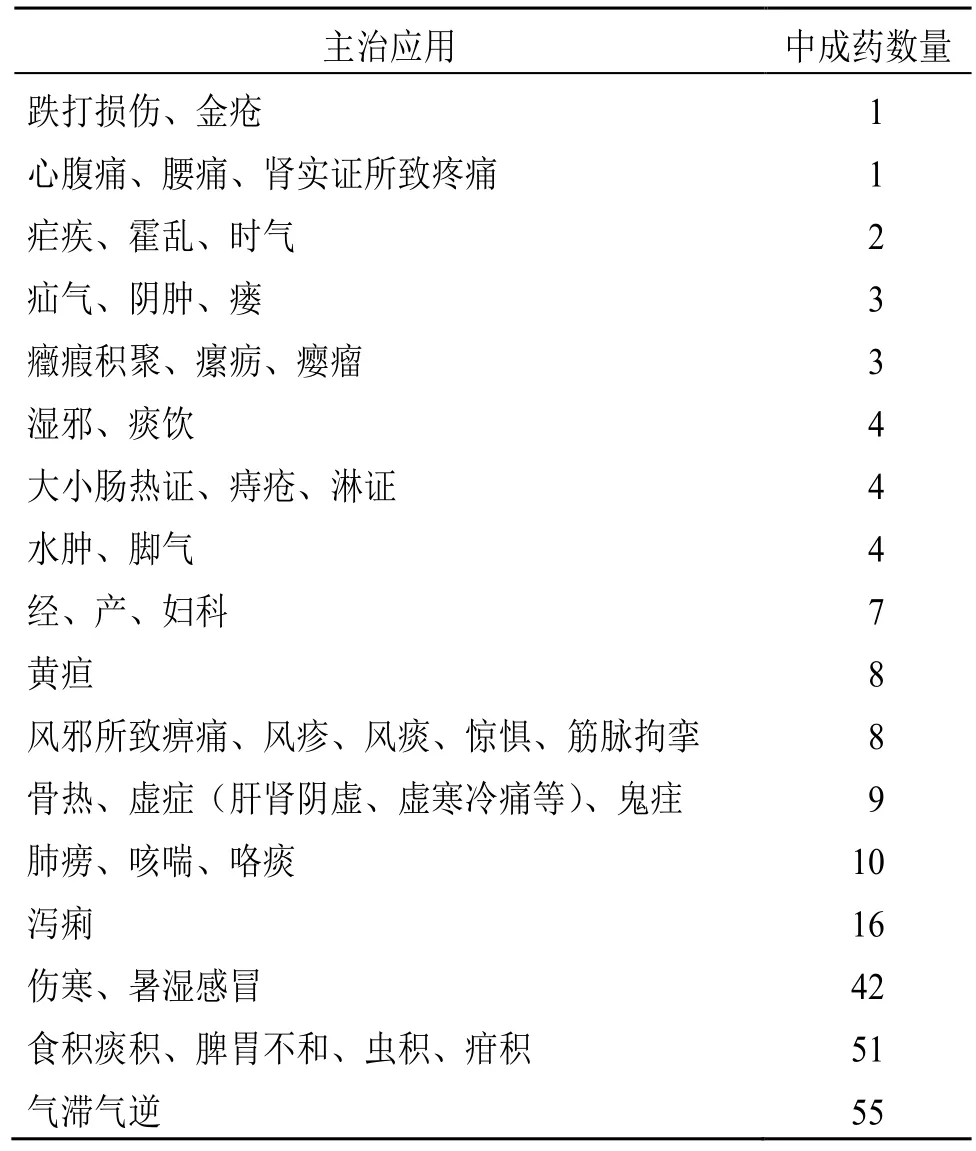

《中国药典》2020 年版[3]收载了槟榔、焦槟榔和大腹皮等药材和饮片,并收载了59 种含有以上药材或饮片的成方制剂(表2)。槟榔药材及饮片在《中国药典》2020 版中被描述为春末至秋初采收的成熟果实除去果皮和种子,除去杂质后浸泡,润透,切薄片并阴干后得到的。炒槟榔是取上述槟榔切片,按照清炒法炒至微黄色,可见大理石样花纹。焦槟榔同样是槟榔的炮制加工品,即按照清炒法炒至表面焦黄色,质脆且易碎。大腹皮则为槟榔的干燥果皮,冬季至次春采收未成熟的果实,煮后干燥,纵剖两瓣,剥取果皮,习称“大腹皮”,而在春末至秋初采收的成熟果实同样初加工后则称为“大腹毛”。

表2 《中国药典》2020 年版所收载含槟榔药材饮片的成方制剂Table 2 Prescription preparations of Arecae Semen medicinal decoction pieces in Chinese Pharmacopoeia (2020)

除《中国药典》2020 年版外,卫生部药品标准、新药转正标准、国家药品监督管理局单页标准、《国家中成药标准汇编》等也收载了以槟榔为组方的中成药(表3)。与古代临床应用方剂相比,当今槟榔相关中成药的数量明显减少,且其功用主要集中在消食导滞、祛痰通便,疏肝理气、和胃止痛等方面,在驱虫、止泻止痢、治疗黄疸等方面应用较少。从表2 可以看出,现代中成药在剂型上有了很大的改良,如宋代《太平惠民和剂局方》中首次记载了藿香正气散,其剂型为散剂,而现代制药在此基础上发展出藿香正气合剂、藿香正气软胶囊等一系列的新剂型,来满足不同人群的需求。此外,如槟榔组方治疗水肿脚气、癥瘕积聚、大小肠热证等病证的古代方剂数量繁多,但当代临床应用的数量骤减,其中关于痈疽疮疡,饮酒过度及眼耳鼻喉口腔疾病的临床应用和成方已无记载。以具有代表性的记载描述槟榔在临床上的药用历史发展节点见图1。

图1 槟榔的药用发展历程Fig.1 Development of medicinal use of Arecae Semen

表3 槟榔现代中成药主治应用统计Table 3 Indication statistics of modern Chinese patent medicine of Arecae Semen

3 槟榔的使用安全性报道

3.1 槟榔的药用安全性

槟榔在中国至少已有1 800 多年的药用历史,关于其毒性和药用禁忌的记载较少。槟榔在汉代《名医别录》[9]中被列为中品,而《本草经集注》[37]、《新修本草》[31]、《本草图经》[29]及《本草纲目》[25]等本草典籍中对其毒性均无明确记载,仅提出槟榔的药用禁忌,如《神农本草经疏》[38]曰:“病属气虚者忌之。脾胃虚,虽有积滞者不宜用;心腹痛无留结及非虫攻咬者不宜用;症非山岚瘴气者不宜用。凡病属阴阳两虚、中气不足,而非肠胃壅滞、宿食胀满者,悉在所忌”。《本草蒙筌》[39]对于槟榔载道:“槟榔,久服则损真气,多服则泻至高之气,较诸枳壳、青皮,此尤甚也”。

虽然古文献中关于槟榔的毒性无明确记载,但槟榔药用时采用一定的炮制方法,起到缓和药性、增效减毒的作用[40]。槟榔的炮制始载于《雷公炮炙论》[41],而后关于槟榔的炮制方法继续创新,出现了炒制、煨制、煅制等[42],但炮制目的未有清晰记载。元明清时期,多加入辅料进行辅料制,如麸炒、吴茱萸制、石灰制、醋制等[40,42],这个时期对于炮制目的也有了较为明确的阐述,《本草述》[43]认为“槟榔急治生用,经火则无力。缓治略炒或醋煮过。”《本草求原》[44]也沿用了该说法“生磨用,经火则力缓,金性忌火。缓治宜略炒,或醋煮过,或以酸粟米煮饭,包于灰火中煨之尤妙。”现代研究表明,槟榔炮制后其成分会发生变化。槟榔在加热过程中,槟榔碱的含量不断下降,表现为生品含量最高,炭品含量最低[45]。随着炒制程度的加深,槟榔及其炒制品水煎液的急性毒性试验表明其毒性逐渐降低,生品的半数致死量(median lethal dose,LD50)为65.69 g/kg,炒黄后LD50为67.18 g/kg,炭品无法得出LD50[46]。而在炒焦槟榔过程中,新产生的麦芽酚、5-羟甲基糠醛等美拉德反应产物和溶出的多糖极可能是焦槟榔“消食导滞”的效应物质[47]。除炮制外,配伍也可减轻槟榔损伤真气的不良反应,《本草新编》[48]载“槟榔虽可治痢,亦不可徒用槟榔,用当归、白芍为君而佐槟榔,则痢疾易痊,而正气又不复损。”槟榔配伍减毒的原理,可能是槟榔生物碱在水煎煮过程中与其他物质形成某种复合物,从而达到“体外煎煮,体内缓释”的效果[49],或是改变毒性成分在体内的药动学参数[50],如四磨汤中的槟榔碱肝微粒体代谢情况会受其他中药化学成分干扰[51]。此外,槟榔与有些药物配伍使用可能会产生增毒效应,研究发现槟榔提取物与青蒿提取物混合,毒性会显著增加[52],青蒿琥酯与槟榔碱1∶1配伍使用时,锥虫在18 h 内全部死亡[53]。

槟榔古方在临床上应用剂型多为散剂、丸剂和汤剂,在用于治疗跌打损伤以及痈疽疮疡等疾病时也常以膏剂贴之。《备急千金要方》[11]卷十一的槟榔汤以“槟榔二十四枚,母姜七两,附子七枚,茯苓三两,橘皮三两,桂心三两,桔梗三两,白术四两,吴茱萸五两”入方,一次服用80 g 左右,此为槟榔古方治疗的最大剂量。槟榔治疗虫积用量较大,特别是作为方剂的君药时,载于《圣济总录》[54]卷九十九治疗寸白虫的槟榔汤使用“槟榔(锉)十四枚”,治疗蛔虫、寸白虫的槟榔散用“槟榔(锉)一两半”,《太平圣惠方》[17]卷四十三治疗诸虫心痛、多吐的槟榔丸以“槟榔一两”入方。槟榔在膏剂中用量不大,一般为臣药或佐药入方治疗,如《医方类聚》[55]卷一六九雄黄膏“槟榔半两”,《集验良方》[56]卷六灵感膏“槟榔七钱”。据统计,槟榔在汤剂常用量为10~15 g,丸剂用量为0.13 g,用量达75 g 时可能会有心力衰竭反应出现[57]。研究表明,将四磨汤口服液全方、不含槟榔的四磨汤及槟榔,以人临床用量的100、50 倍剂量ig 给药,均未在大鼠体内引发长期毒性反应[58]。

由上可知,在历代医书古籍中并未有关于槟榔的毒性记载,且槟榔临床使用时通过炒制、醋制等炮制方法,与其他药材进行配伍成方,可以起到缓和药性、增效减毒的作用。槟榔作为药品的法律地位十分明确,新中国成立后历版《中国药典》[59]均收录了槟榔,且无相关毒性的记载。近30 年来,槟榔作为驱虫类中药引发不良反应/事件报道有12例,但多与患者自行用药且使用不当有关,且绝大多数患者经停药和对症治疗后可恢复正常或缓解症状[60]。槟榔作为中药材在中国未列入毒品行列,也不属于国家明令限制流通的28 种毒麻中药材及中药饮片,且槟榔药用过程中并未出现严重不良反应的报道,因此认为槟榔药用是安全的。

3.2 槟榔的食用安全性

2013 年4 月25 日《每日经济新闻》报道了“汉森制药四磨汤含I 级致癌物为婴幼儿广泛用药”,指出在2003 年槟榔就被世界卫生组织的国际癌症研究中心认定为I 级致癌物,此事立即引起了国内外高度的关注。而后关于槟榔安全性的研究成为热点,主要体现在以下几个方面。

3.2.1 致癌性 槟榔质地较韧,粗纤维硬度较高,长期嚼用会造成牙齿损坏、口腔黏膜破坏等,从而引发龋齿、口腔黏膜下纤维化等疾病,而口腔黏膜下纤维化是导致口腔癌的主要病因[61]。此外,国际癌症研究机构在《柳叶刀-肿瘤学》认定槟榔主要活性成分——槟榔碱为2B 类致癌物,可能对人类致癌(动物实验证据或对人类致癌证据有限)。槟榔多酚类成分会释放活性氧,产生细胞毒性,增加致癌风险[62]。研究表明,槟榔提取物和槟榔碱会刺激人舌鳞状癌SAS 细胞周期检查点激酶1(checkpoint kinase 1,CHK1)和CHK2 的磷酸化,阻滞细胞周期,同时发现基质金属蛋白酶9 和组织金属蛋白酶抑制剂的比例失衡,促使口腔癌的发生[63]。用蒌叶包裹的槟榔水提物能在各种免疫细胞中动员Ca2+,促进粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子、白细胞介素-2(interleukin-2,IL-2)和IL-8 等细胞因子释放,促使炎症的发生和细胞的增殖,从而诱发癌症的发展[64]。人咀嚼槟榔时口腔脱落细胞的谷胱甘肽抗氧化酶(如还原酶和超氧化物歧化酶)水平降低,而微核计数增加(氧化应激引起的DNA 损伤也会导致微核等核异常),口腔脱落细胞中的微核数量可以作为口腔癌的诊断性生物标志物[65]。

3.2.2 神经毒性 槟榔碱是M 受体激动剂,具有类乙酰胆碱作用,可刺激副交感神经[66]。可与大脑中的γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)受体结合,抑制GABA 作用,从而促进兴奋感[67]。还可以降低谷胱甘肽等酶活性来削弱抗氧化防御机制,促进活性氧的产生从而增强氧化应激,最终诱导神经元的凋亡[68]。咀嚼槟榔时血液内去甲肾上腺素和肾上腺素浓度升高[69],使人产生欣快感和兴奋感,且长期咀嚼具有成瘾依赖性[70]。微生物群-肠-脑轴可能作为槟榔成瘾的潜在调节机制,但目前咀嚼成瘾和肠道微生物群相互作用的研究结果较少[71]。

3.2.3 生殖毒性 槟榔碱具有生殖毒性,可对泌尿生殖系统和妊娠造成损伤[72]。研究结果表明,槟榔具有剂量相关性的抗生育作用,引发雄性大鼠睾丸受损,精子数量和活力下降,精子畸形增多[73]。槟榔醇提物300、600 mg/kg 可表现出抗生育活性,使大鼠睾丸胆固醇含量增加、总蛋白含量降低[74]。此外,槟榔碱会破坏小鼠卵母细胞中的肌动蛋白丝动力学,影响纺锤体组装和着丝粒-微管附着稳定性,且减少三磷酸腺苷的产生并增加氧化应激反应,最终导致卵母细胞凋亡[75]。同时,斑马鱼胚胎经槟榔碱处理后存活率显著降低,且胚胎表现出普遍的生长迟缓和心跳频率较低的现象[76]。台湾一项研究表明,怀孕期间咀嚼槟榔可能会引起新生儿体质量减轻,身高减少,且男性婴儿出生率降低[77]。可见,槟榔对生殖健康的影响极其不利。

3.2.4 其他毒性 调查发现,咀嚼槟榔会增加患肝细胞癌和肝硬化风险,目前咀嚼者的风险增加4.25倍,而与从不咀嚼者相比,未感染乙型/丙型肝炎的受试者患肝细胞癌和肝硬化的风险增加了5.0 倍[78]。槟榔还具有肾毒性,雄性大鼠在用槟榔处理后其肾组织切片出现轻度管型[73];槟榔碱作用后,小鼠血清肌酐和尿素氮等生化指标升高,表现出肾损伤活性[79]。槟榔提取物可以影响免疫系统的正常运作,通过在免疫细胞和人原代外周血单个核细胞中调动Ca2+,从而影响细胞因子释放和免疫细胞活性,破坏免疫系统[64]。代谢综合征(腹型肥胖、高密度脂蛋白-胆固醇水平降低、三酰甘油水平升高)的高发率也与咀嚼槟榔的时间呈显著正相关[80],可能是由于槟榔提取物和槟榔碱会阻碍胰岛素信号传导和脂质储存[81]。咀嚼槟榔还与阻塞性肺病有关,其中因素包括咀嚼时间长、食用次数多、每日食用量高、累积剂量高[82]。此外,咀嚼者的前庭-眼反射系统也会受到短暂且可逆的影响,而对于习惯性咀嚼的人而言,反射的丧失可能会成为永久性的[83]。

3.3 槟榔药用和食用的安全性对比分析

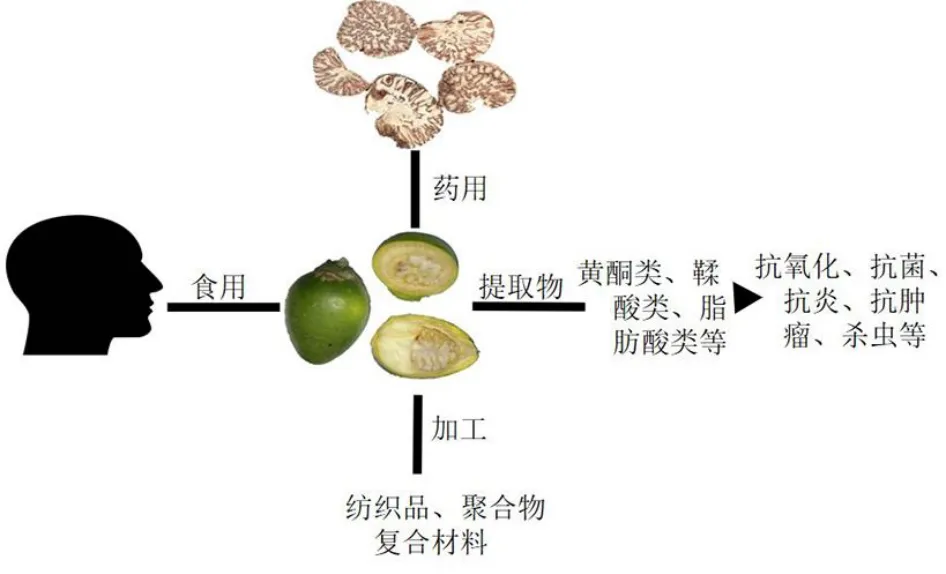

槟榔安全性问题多集中于食用方面,且食用槟榔的量一般远远大于槟榔入药的剂量,导致摄入槟榔碱的浓度较高,因此出现毒理反应。食用槟榔与药用槟榔在使用方式、使用部位及使用剂量等方面有着较大的差异,食用槟榔通过直接咀嚼幼果和果壳而损坏牙齿或口腔黏膜,而药用槟榔的部位则为成熟的种子或干燥的果皮,且在《中国药典》2020年版中严格规定了药用槟榔的用量,为槟榔的药用剂量设置了安全窗。槟榔作为药物入方剂,其功效主治清晰明确,一般需要经过炮制加工或与其他药物配伍,通过口服吞咽等方式治疗病证,且疗程一般不会太长,在长期的药用历史中并未发现严重不良反应的案例记录。故而可以认为槟榔在食用情况下的确会出现毒性反应,但在药用情况下其安全性是拥有强有力保障与依据的。槟榔的应用现状见图2。

图2 槟榔的应用现状Fig.2 Current applications of Arecae Semen

4 结语

本文经查阅中国古代本草典籍、历代官方编纂医书、名医医案,结合现代网络数据库等多种信息手段,发现槟榔的药用范围在不断变化,功能主治也在不断衍生。在历代医书古籍中并未有关于槟榔明确毒性的记载,而从现有报道来看,槟榔安全性研究多集中于食用方面,在药用情况下并未发现严重不良反应的案例,因此可以认为槟榔作为传统中药材使用是安全的。同时也发现,与古代临床应用相比,现代使用槟榔入方的中成药数量明显缩减,且组方功用主要集中在消食导滞、祛痰通便、疏肝理气、和胃止痛等方面,其他治疗水肿脚气、癥瘕积聚、大小肠热证等病证的方药报道较少,尤其针对痈疽疮疡、过度饮酒及眼耳鼻喉口腔等疾病的临床应用已无报道,因此进行槟榔相关古方功效验证,挖掘槟榔的临床药用潜力有一定的意义。此外,槟榔提取物的生物活性丰富[84],纤维也可用于纺织产品和复合材料等的加工制备[85],结合本文对于槟榔药用历史脉络的梳理,归纳总结槟榔在药用安全性方面的现代研究,为槟榔进一步的开发利用提供方向,为槟榔产业的可持续发展提供参考。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突