将乐擂茶的特色传承及发展建议

2024-01-25罗秋琴

罗秋琴

(将乐县经济作物中心,福建 将乐 353300)

中华茶文化博大精深,《神农本草经》中记载,神农尝百草,日遇七十二毒,得荼(即茶)而解之,人们发现并认识茶叶。[1]1973年,在湖南长沙的马王堆西汉古墓中出土的竹简就有关于“苦羹”的记载,专家们认为,这种苦羹实际上就是一种茶与米混合擂制而成的粥,这是迄今为止发现的最早形式的擂茶粥食物[2]。自唐朝开始,擂茶逐渐成为人们日常生活不可或缺的茶饮,擂茶正式形成。陆羽《茶经》中记载南方曾有蜀妪制作茶粥贩卖,为擂茶在当时的盛行提供了文献记载。[3]薛能在《蜀州郑使君寄乌咀茶因以赠答八韵》的诗中提到“盐损添常诫,姜宜煮更夸”的场景,突显了当时擂茶这种茶粥极受欢迎。这一时期的茶粥与现代的擂茶制法基本相似,这为后来的擂茶文化奠定了坚实的基础。北宋耐得翁的《都城记胜茶坊》、《梦梁录茶肆》都有记载售卖擂茶,这反映了擂茶在宋代已经成为一种独特的饮茶方式。[4]

据史料记载,中原汉人南迁时将擂茶带入将乐并一直传承至今,它与西山纸、龙池砚并称“将乐三绝”。将乐擂茶,蕴含着丰富的历史文明和茶文化底蕴,承载着千年的传承和地域的魅力,是中华清水擂茶的代表,更是客家擂茶文化的缩影,对于深入研究“客家擂茶文化的传播和发展”具有重要的历史价值。将乐擂茶的制作颇具匠心,以芝麻为主料,辅以茶叶、甘草、陈皮以及当地特有的药草,精心擂制。研磨好的擂茶色若琥珀,清香怡人,滋味醇厚略苦涩,茶底芝麻有嚼劲、清香甘甜,食之润喉生津有饱腹感。将乐擂茶所代表的中华茶文化,不仅是对古老茶文化的传承,更是当地特色文明的见证,深入研究将乐擂茶,是对中华茶文化底蕴的深度挖掘,更是对茶文化精髓的深刻探索。

1 将乐擂茶起源

将乐擂茶的起源有两个版本,即“伍道婆与擂茶”的传说和廖立引入“五味汤”。

1.1 “伍道婆与擂茶”的传说

相传,在五代十国时期,古镛州(即将乐)城外有一所“长长观”道观,建在箬竹林上,建观后四周长满了箬竹。为阻止乱竹生长,伍道婆观主在乱竹中种上芝麻。一年饥荒,伍道婆将芝麻搭配茶叶、大米等,用擂钵擂碎,沸水冲泡,供百姓充饥,此举缓解了饥荒并救活了许多百姓。从那时起,人们就一直保持着食擂茶这一传统,代代相传。尽管这个故事在民间广为传颂,但尚无史料考证。[5]

1.2 廖立引入“五味汤”的记载

据《将乐县志》记载:东汉时期,廖立入闽,他避居将乐子校(现黄潭镇祖教村),为当地带来了先进的农耕文化及中原文化习俗等。他将马援创制的“五味汤”(即生茶、生姜、生米等,磨成糊状,用开水冲食)[5]引入将乐,成为当地特色茶饮,并传承至今。[4]

1.3 窑址、擂钵等考古文物的发掘

隋唐五代时期专门烧制擂茶器皿的古龙窑址于1995年在县城五马山附近被发现;随后在将乐县玉华村发现了一处宋代窑址群,在廖厝山、横窠岽、牛角山等山址中,发现了宋代、元代的窑址;此外在元代古墓中还找到了完好的擂钵;万安下窑出土的擂钵延续清代擂钵的分格。[6]这一系列的考古发现为我们深入了解将乐的擂茶文化历史提供了可靠的依据。将乐擂茶,这一颇具地方特色的茶文化,历经千年,从隋唐时期崭露头角并得以推广,到宋元时期擂茶已经成为将乐人日常生活中的必需品,更成为一种深深植根于生活的文化象征,如今擂茶文化依然传承不衰。

2 将乐擂茶制作工艺

2.1 用具

制作将乐擂茶的用具主要有擂钵、擂棍和捞瓢(俗称“擂茶三宝”),另配小桶、青花碗、烧水壶等。

擂钵:底部有细纹,内壁布满辐射波纹,壁沿有一缺口,呈倒圆台状的陶土烧制的陶盆。钵体有大有小,通常多用上口径35cm、下口径23cm、高12cm的擂钵。

擂棍:取直径约4cm,长约80cm的油茶或山苍子等可食杂木制成,上端刻环沟系绳悬挂,下端刨圆。

捞飘:捞滤碎渣的制竹笊篱。

2.2 原料

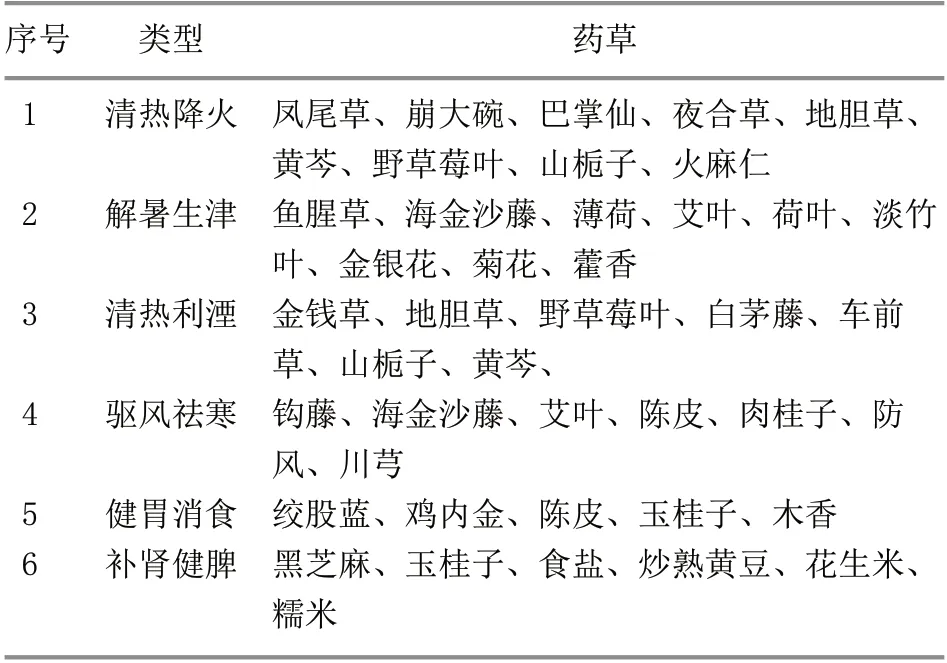

将乐擂茶独具匠心,主料芝麻,搭配茶叶、甘草、陈皮等,再根据季节、需求及口味添加新鲜或晒干的药草。茶叶作为擂茶的核心元素,经过时光的洗礼不断升华。早期将乐擂茶中添加茶叶鲜叶,所制擂茶口感较差苦涩味重;上世纪七八十年代,人们在擂茶中添加的茶叶多为茶梗或茶末。随着茶叶加工技艺的改进和人们生活水平的提高,人们便选择品质上乘的茶叶,且茶叶种类也有了一定的讲究,这一举措大大提升了擂茶的品质。将乐擂茶添加的茶叶根据季节和气候条件而变换,冬春季选用红茶、老白茶等,夏季则钟情于绿茶、铁观音等,秋季则主打铁观音、白茶。将乐擂茶所添加的药草有凤尾草、野草莓叶、海金沙藤、鱼腥草、川芎等,常见药草搭配见下表。

将乐擂茶常用药草配方表

2.3 擂茶制作技艺

将乐擂茶的制作方法别具一格,既是一门独特的制作技艺,更是一场精彩的茶艺表演。具体制作工艺如下:

2.3.1 涤器:清洗擂茶三宝(擂钵、擂棍和捞瓢)。

2.3.2 备料:主料为芝麻,辅以茶叶、甘草、陈皮等,并根据季节、需要及口味灵活添加不同药草,如凤尾草、野草莓叶、海金沙藤、鱼腥草、川芎等。药草剪细备用。

2.3.3 打底:将剪细的茶叶、甘草、陈皮及药草等放在镭钵中,加少许凉白开,擂成细浆,沸水冲泡,滤渣备用(去渣,擂茶口感更佳);也可将茶渣投入镭钵中再次擂成细浆,冲入之前的擂好的配料汁水,混合备用。

2.3.4 初擂:将300g芝麻清洗干净,倒入镭钵中,两手上下错开握住擂茶棍,上方手控制擂棍在擂钵中上下移动,下方手发力并控制擂棍移动的方向,使擂棍沿着钵壁有节奏地做惯性旋转。擂至芝麻破碎率约65%,顺着擂钵内壁冲入500g约90℃的开水,擂棍在钵体内壁顺时针(或逆时针)缓慢转动。

2.3.5 复擂:将初擂好的擂茶用笊篱过滤,将茶渣倒入擂钵再次开擂,擂至芝麻破碎率约90%即可。

2.3.6 水到茶成:芝麻擂至破碎率约90%,顺着擂钵内壁冲入500g约90℃的开水,擂棍在钵内顺时针(或逆时针)缓慢转动;再顺着擂钵内壁缓慢倒入制浆的药草;接着继续顺着擂钵内壁冲入90℃的开水,直至钵体缺口的下沿。擂茶水温一般控制在85℃-90℃,水温太低则冲不熟擂茶,擂茶不香且有生青味;水温过高易造成擂茶清淡而不成乳状。

研磨好的擂茶色若琥珀,清香怡人,滋味醇厚略苦涩,茶底芝麻有嚼劲、清香甘甜,食之润喉生津有饱腹感。

3 将乐擂茶的文化传承与发扬

3.1 制作技艺传承

将乐擂茶技艺的传承既是对古老传统的珍视,也是对客家文化的弘扬。将乐擂茶于2008年被福建省人民政府列入第二批省级非物质文化遗产名录,文化部于2008年、2011年、2014年三度授予将乐“中国民间文化艺术(擂茶)之乡”的称号。[2]这是对将乐茶文化价值的肯定,将其纳入国家层面的文化保护工程,是对传统制作工艺、文化内涵的长期保存;同时有助于传承和弘扬这一独特饮食文化。2022年,将乐县在高唐镇常口村设立了擂茶文化街,在邱彩立大姐家设立了擂茶体验馆。

3.2 建设城市地标

2007年,在古镛镇日照东门文化广场上建造起一座被列入上海吉尼斯世界纪录的巨型铜制擂茶钵,该擂钵上口径11.80m、下口径3.98m、高4.60m。这个巨型铜制擂茶钵雕塑不仅是一项富有文化内涵的城市建设工程,更是将乐的县城地标。将擂茶文化与城市地标结合,赋予了这座城市更为深刻的历史和文化内涵。这座雕塑在城市中独特而引人注目,象征着将乐县的独特魅力和悠久历史。作为地标,它不仅美化了城市风景,更为居民和游客提供了一个认同和瞩目的焦点,成为了城市的文化象征,传递着擂茶文化的价值观和历史渊源。[7]

3.3 茶事活动推广

为传承和弘扬将乐擂茶文化,将乐县开展一系列茶事活动,旨在向本地居民以及擂茶爱好者展示将乐擂茶的独特魅力和精湛制作技艺。通过这些活动,人们有机会深入了解擂茶的历史渊源、文化内涵,感受其独特的风味和制作过程。1992年8月举办了“将乐县首届擂茶节”;2006年起连续五年举办擂茶风情展演大赛;2011、2013年举办海峡两岸客家擂茶文化交流会;2011年参加央视少儿频道大风车栏目、海峡两岸客家擂茶文化交流会、广西北海世界客属恳亲大会等多个活动。这一系列的茶事活动,以生动而实质性的形式,将擂茶展示在人前,为文化的传承搭建了桥梁。

3.4 文艺创作风采

当地艺术家依据擂茶的文化内涵创作了《客家擂茶谣》、《擂呀擂》、《擂茶乐》、“《月光仔》擂茶表演”等系列歌舞,在首届海峡客家创作表演大赛中《客家擂茶谣》获“十大金曲奖”,在三明市音乐舞蹈节中《擂呀擂》、《擂茶乐》获优秀创作奖。通过歌舞等多元文化表达手段,将将乐擂茶呈现在人们面前,不仅突显了其独特的文化内涵,更使得这千年传承的茶文化传统以更生动、形象的形式呈现。这不仅是对将乐擂茶传统的一种新颖诠释,也是对古老文化传承方式的一种现代演绎,为擂茶这一独特文化注入了新的活力。

4 影响将乐擂茶文化传承的主要因素

4.1 不便携带的制作工具

将乐擂茶的制作工具擂钵、擂棍及捞瓢等,由于其笨重、体积较大,且擂钵是陶制品易碎,使其在现代小型厨房中显得格格不入,许多家庭逐渐舍弃传统擂茶制作工具。此外,随着人们生活方式的改变,许多人在异地求学和生活,不便携带笨重易碎的擂茶工具。擂钵使用具有一定区域性,在大部分地区没有销售。同时,获取擂茶所需的特殊食材和草药也相对困难。这一系列的现实难题正逐渐推动着擂茶制作工具需向现代化及便携化转变。

4.2 繁琐的制作工艺

将乐传统擂茶的制作工艺繁琐,随着社会的发展和人们的生活方式转变,忙碌而快节奏的现代生活使得传统的擂茶制作变得不太符合现代社会对于食品便捷性的需求,而人们更趋向于选择更为方便、快捷的饮品如奶茶、饮料及咖啡等。现在,年轻的一代基本很少自己制作擂茶饮食,只有在婚庆喜宴、乔迁、生娃、入学、升学、入伍等的重大日子才会接触到擂茶。即使老一辈人,虽然他们酷爱食擂茶,但也很少使用擂钵等工具制作擂茶。

4.3 功效的可替代性

随着社会不断进步和人们生活水平的提高,传统擂茶所独具的药用及营养功效逐渐被人们所淡化。现代社会的快速发展和医疗科技的飞速进步,许多具有明确疗效的保健品和草本医学等的应用,使人们更加倾向于选择科学验证过的医疗方案和药物,而这些替代品更能满足现代社会对健康保健的需求,从而让擂茶所带来的传统保健理念逐渐失去显著性。随着人们对综合医疗保健的需求增加,擂茶在健康维护方面的传统角色逐渐被更专业的医疗手段所替代,擂茶的药用功效逐渐隐退。

5 将乐茶文化发展建议

5.1 加强组织领导,借力数字媒体

政府加大对擂茶产业支持的力度,制定相关政策,鼓励擂茶相关产业企业进行技术创新、品牌建设等。政府通过举办擂茶文化节、擂茶大赛等各类茶事活动,推动擂茶文化的传承与发展,吸引更多消费者的关注。将乐擂茶文化需要与时俱进,借助现代媒体手段宣传推广,建立将乐擂茶的官方社交媒体账号,通过微博、微信、抖音、快手等平台,定期发布关于擂茶的知识、制作过程、文化内涵等内容,展示将乐擂茶的文化魅力,推动非遗饮食文化的传承,为传统擂茶注入时尚元素,吸引年轻人的关注,让将乐擂茶在文化传承中薪火相传。同时,也为当地茶产业带来更多的关注和机会,促进茶叶及关联产业的发展。

5.2 改进制作工艺,开发擂茶产品

适应现代生活方式,积极探索、改进擂茶制作工艺,引入现代工具如破壁机、搅拌机等,为擂茶制作注入了新的元素。这种创新的制作方式不仅提高了效率,也使得擂茶更贴近现代人的生活需求,展现了将传统与现代巧妙结合的智慧。拓展擂茶市场,研发系列擂茶产品,包括原味擂茶料包(干的芝麻、陈皮、茶叶、甘草、海金沙藤、凤尾草等按比例包装)、擂茶饮料(研磨好,冷冻储藏,沸水冲泡。保质期较短)以及速溶擂茶粉(具有原来擂茶风味的粉末或颗粒状的产品,类似于九阳豆奶粉)[8],以更好适应现代人的生活方式。

5.3 依托旅游产业,拓展应用领域

依托将乐玉华洞(中国四大名洞之一,国家4A级景点)及龙栖山国家级自然保护区等引人注目的旅游景点,将擂茶的制作过程、历史传承点纳入旅游景点,积极推动擂茶文化与旅游业的有机结合,开设擂茶文化体验馆、茶艺表演厅等,向游客生动展示了擂茶的悠久历史和精湛制作过程,游客可参与擂茶的制作,品味擂茶独特的风味,甚至购买擂茶相关产品。走进高唐常口村擂茶文化街道,在邱彩立大姐的擂茶体验馆品饮将乐擂茶,深入了解这一传统茶文化技艺。这种综合的旅游文化体验不仅提升了擂茶的知名度和美誉度,也为将乐茶文化的传承和发展注入了新的动力。

5.4 开设擂茶文化课程,发挥精英带动作用

当地学校开设擂茶文化课程,通过学校的教育体系培养学生对传统文化的浓厚兴趣。擂茶文化的传承至关重要,尤其是在年轻一代中。将擂茶文化有机融入学校教育中,通过课外拓展活动、研学等形式,有效提升学生对擂茶的认知和理解。文化的传承离不开一群正确认知、了解擂茶历史和文化内涵、热爱擂茶事业的精英。这些精英可能是熟练制作传统擂茶的传承者,也可能是擂茶诗词歌舞的创作者、擂茶歌舞的表演者等。这些精英在擂茶的传承和传播中扮演着不可或缺的角色,他们系将乐擂茶文化传播和传承的中坚力量,他们能够引领更多人加入这个传承和弘扬擂茶文化的群体,推动将乐县茶文化产业的健康发展。[4]