让学习“真正”发生

2024-01-25杨莫菲

杨莫菲

摘要:《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》倡导“真实性学习”的课程理念,要求教师创设真实的学习情境和场景,以真实的问题或项目驱动。这有利于学生在真实的实践活动中知道如何面对问题、分析问题、解决问题,并举一反三。因此,作者围绕“真实性学习”展开探索与实践,从真实问题、真实过程、真实知识三个方面对真实性学习进行分析,以期为全面提升学生核心素养提供可借鉴的思路。

关键词:真实性学习;小学信息科技;核心素养;问题解决

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2024)02-0057-03

真实性学习的内涵及意义

1.什么是真实性学习

真实性学习是指通过大量的教育和教学技术,将学生在学校所学与真实世界的事件、问题和应用联系起来的学习。它强调学生的真实体验,主张让学生在处理真实世界的真实问题过程中进行学习。[1]

笔者认为,教师在实施真实性学习时应更多聚焦在“真实问题”“真实过程”“真实知识”三个方面。真实问题,即教师结合学生的生活实践提炼出的具体问题,强调学生在“真实”的场景中学习,在解决问题的过程中习得核心知识和问题解决的经验。真实过程,即学生通过运用核心知识与技能解决问题的过程。真实知识,即学生要经由真实的解决问题、真实的实践操作,获得核心知识的逻辑形式,进而在未来生活中“活用”知识,实现核心素养的提升。

2.真实性学习的意义

围绕核心素养的信息科技课程追求的是学生知识的完备性、技能的可迁移性和心智的灵活性,因此,在实施方面必然要求开展实践与知识、技能相结合的“真实性学习”。由此可见,真实性是核心素养的精髓。这里的真实性,不是既有知识的再现,而是新知识的生产;不是知识的记忆,而是基于先行知识的探究;不是学校中单纯的知识成果,而是具有“超越学校价值”的知识成果。[2]《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中也明确提出倡导真实性学习,强调从问题解决出发,让学生在处理信息、开展交流、相互合作的过程中,掌握应用信息技术解决问题的思想和方法,同时鼓励学生将所学的知识积极应用到实践中[3],这凸显了新课标先进的育人方向。

案例研究与分析

案例1

《探秘编码——我为班级图书编码》是新课标第二学段(3~4年级)“数据与编码”模块中的内容,本课主要介绍编码基础知识和初步体验编码过程。四年级学生已具有一定的计算机操作基础,对生活中编码的运用实例有一定的了解,但是学生对编码专业知识很陌生,几乎没有相关的知识储备。所以,笔者最初是用如何巧记身份证作为问题导入,但由于身份證包含的信息较多,不同省、市、区对应的数字不方便查找,另外,身份证属于个人重要信息不便于在课堂中公开,所以,这个环节学生完成情况不好。此外,学生只记住了一串身份证数字,对身份证的编码规则和意义没有深入理解,对记住身份证号码在生活中有什么便利之处感受不深。导致这些情况产生的原因是教师在备课时缺乏对学生学习与生活内在联结的思考。

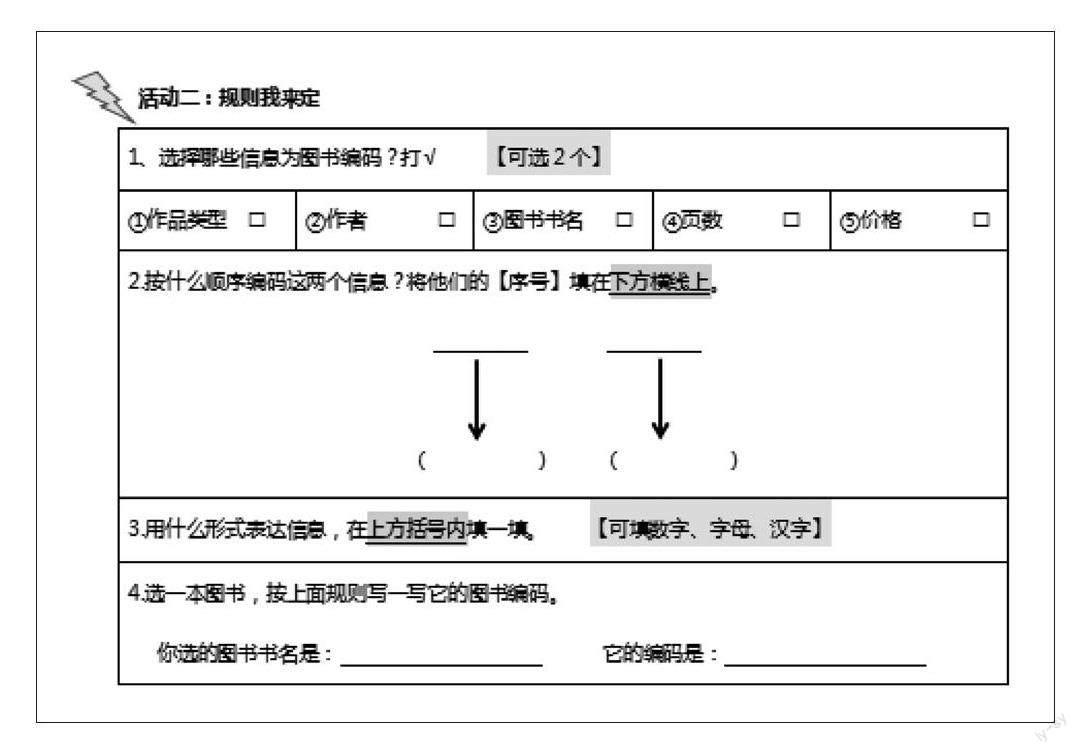

改进:相对于冗长的身份证号码,笔者发现学生对学号更加熟悉,这是他们校园生活必不可少的一种编码。所以,笔者通过简单编码小游戏引出他们熟悉的编码——学号,让学生知道学号是一种有规则的编码,从而了解编码的基本知识。本课的实践活动为“一起为班级图书编码”,学生先自主思考,然后组内讨论、推荐合适的编码,再进行组间展示投票选择优秀的编码,最后全班学生一起用此编码规则为班级图书编码。本次实践活动的班级图书编码任务单如上图所示。

分析:学号在校园随处可见,它源自学生的日常生活,引发了学生的共鸣,更与学校的管理有效联结。学生在研究学号的过程中明白了编码的规则、作用、意义。接着通过为班级图书编码,学生进一步理解编码的作用。因此,将学生生活中的“真实问题”引入信息科技课堂是课堂转型的第一步。

案例2

新课标提出培养学生的“数字化学习与创新”能力,在第二学段(3~4年级)安排了“在线学习与生活”内容。在以往的“在线学习”课堂中,笔者会让学生体验不同的在线软件,如“形色”“听歌识曲”“搜图神器”等,但是学生对在线软件、平台对生活的作用、意义感受不深。此外,组织的“在线学习”课堂教学活动知识架构松散,缺乏逻辑主线。

改进:笔者聆听了一节《制作植物名片》的公开课,这节课是一节“在线学习”与“WPS演示”的跨学科项目探究课。在本课的教学中,教师首先分析制作植物名片的一般步骤,并在多学科融合的基础上,集教室内外的学习场所为一体,让学生观察身边的真实环境与事物,思考并讨论:如何获取信息?哪些信息是有效的?怎么呈现这些信息?……学生运用WPS演示、二维码等技术制作最终的成品名片。教师将学生小组合作设计出的名片打印、塑封,并让学生将其挂在校园植物的枝头,让学生感受在线学习与生活的便捷。

分析:这一节课充分融合了科学、综合实践等学科的知识,教师为学生提供自由、积极的“学习场”,激发了学生的学习兴趣,使学生在此过程中锻炼了信息获取、分析、加工等方面的能力,提升了解决问题的能力。

案例3

网络安全是小学三年级的教学内容,笔者在最开始教学本课时,按课本内容实施教学,先让学生讨论身边有哪些“网络不安全”的现象,接着让学生体验使用杀毒软件,总结杀毒软件的各项功能。其实在实际生活中,要想保障“网络安全”,除了使用杀毒软件,还需要培养学生的网络安全意识。

改进:活动伊始,教师通过“街边扫码送玩具被骗取金钱”的例子,让学生关注身边熟悉的事例,引发学生思考。通过进一步探寻受骗的过程,学生了解了信息安全对生活的影响,开始关注身边的信息安全问题。这个环节让学生直面生活中的危机,树立了正确的安全观。最后教师引导学生思考如何在今后的学习生活中保障网络安全,学生自主总结了很多办法。教师借此明确国家相关法律要求,在学生心中树立文明安全上网的规范,让学生的网络行为更有准则依据。

分析:网络安全教育在小学阶段是十分有必要的,但是由于受教学软硬件条件的限制,加上教师对教学内容的理解不够全面,教学活动往往是照本宣科。所以,本课知识的“学”与“用”是分裂的,“知道是什么”与“能够解决什么样的问题”是脱节的。在改进后的课堂中,教师把教学设计成学生参与的、具体真实的社会实践,这样不仅能使学生学到的知识是真实的,也能使学生在今后遇到相似问题时知道用怎样的知识解决。

促进真实性学习的有效策略

1.树立学科全局观

学科大概念能将零散的知识“有意义”地“粘连”在一起,建构成一个知识网络,贯穿其中的是学科逻辑。而新课标明确了数据、算法、网络、信息处理、信息安全、人工智能六条信息科技逻辑主线,根据学生的认知发展规律,统筹安排了小学低、中、高三个学段的学习内容。因此,教师在教学时要理清学科知识脉络,让学生在六条主线上得到递进的、螺旋式的提升。

2.以真实问题为驱动

新课标倡导真实性学习,即让学生置身于真实的问题情境中展开学习。因此,教师应积极创设真实情境,引入多元化数字资源,提高学生的学习参与度。笔者认为,在实际教学中可以参考以下问题情境:校园生活中的具体问题、校园文化活动、跨学科学习内容、家庭生活中的具体问题、社会层面热点问题……

3.注重学生学习过程

新课标中提到“引导学生经历原理运用过程、计算思维过程和数字化工具应用过程,在这个过程中主动建构知识,提升问题解决的能力”。[4]由此可见,重要的不是目标本身,而是达到目标的过程,所以,在教学中,教师应聚焦学生的学习、思考过程,采取强化学生的参与度、鼓励小组之间的交流、促进学生思维外化等策略。

4.让知识“活学活用”

教师应将新的知识与其他可利用的情境条件结合起来,在多样的生活情境中,这种“活知识”能被迅速、准确地唤起,并能在更广的范围内运用。通过这样的教学方式,能让学生在今后的生活中敢于直面身边产生的种种问题,理解问题到底是什么,知道怎样运用知识解决问题。

真实性学习让教师的教育教学与学生的个体生活高度融合,为数字时代的课堂注入了活力,同时为教学方式创新带来了新机遇与新挑战。

参考文献:

[1]毛齊明.真实性学习的理念及其对大学课堂教学变革的启示[J].教师教育论坛,2014,27(10):60-65.

[2]姚远.浅谈信息技术与课程整合的方式方法[J].小作家选刊,2016(08):304.

[3]谢新燕.小学Scratch“梦想课程”的开发与教学实践研究[D].漳州:闽南师范大学,2020:34.

[4]钟启泉.“能动学习”与能动型教师[J].中国教育学刊,2020(08):82-87.