我国大学跨学科研究的空间障碍及其突破

2024-01-24刘志忠

刘志忠

【摘 要】 大学跨学科研究推进的空间视角是一种有别于组织、制度和文化等的视角,为此,在大学跨学科研究推进的探索中亟待来一次“空间转向”。在空间视域下,中国大学跨学科研究的空间障碍昭然若揭,主要包括物质性空间障碍、精神性空间障碍和社会性空间障碍。为了克服这些空间障碍,可以在空间实践中以物为抓手,打造跨学科研究场所;在空间表象中以秩序为突破口,使跨学科研究精神深入人心;在表征性空间中以实践为切入点,涵养跨学科研究习性。

【关键词】 跨学科研究;空间视角;物质性空间障碍

【中图分类号】 G640 【文章编号】 1003-8418(2024)01-0064-08

【文献标识码】 A【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.01.009

大学需要大力推进跨学科研究已是学界的共识。长期以来,人们主要从组织、制度、文化等视角探究阻滞跨学科研究的障碍,并相应地提出发展之策。然而,已有研究表明,大学跨学科研究依然面临着种种困境,研究者还在找寻跨学科研究推进的视角转换[1]。基于此,对于特定于历史时空形式的学科[2]而言,从空间视角探寻大学跨学科研究推进的障碍与突破路径,既符合学科的全面本真意蕴,又是对跨学科研究推进理论探索视角转换的新尝试,这或许能够使跨学科研究实践所引发的诸多挑战迎刃而解。

一、大学跨学科研究推进的空间转向

作为存在的两个维度,空间与时间本是密不可分的,但长期以来空间被认为是一个相对不受重视的方面,被湮没在“时间-历史”维度中,继而在社会科学理论研究中遭到贬斥,正如福柯所言:“从康德以来,哲学家们思考的是时间,……而空间遭到贬值。”[3]然而,从20世纪下半叶开始,随着城市化的推进,空间越来越成为生活的焦点,以列斐伏尔、福柯等为代表的社会学家,率先把分析的论域从时间转向空间,从而引发了社会科学理论的空间转向。依此而言,大学跨学科研究推进的空间转向,同样意味着在大学跨学科研究推进中应重视空间的视角及其作用,只不过其中的空间转向并非表现为对时间独断地位的批评,因为从已有对大学跨学科研究推进的探索来看,组织、制度、文化等才被认为是跨学科研究推进的密匙,“跨学科研究的开展仍然面临组织、制度与文化多方面的挑战”[4]。换言之,大学跨学科研究推进的空间转向,首先意味着大学跨学科研究推进的探索要从组织、制度与文化等的视角转向空间的视角。那么,何谓空间视角,其中的关键在于如何理解空间。空间概念具有漫长的发展史,起初只是被用来表达万物之间的间隙或一个空荡荡的区域,经过哲学、物理学、数学、地理学等学科的建构,空间内涵逐渐丰富起来,“西方空间研究依次经历了形而上学的空间概念、主体—身体的空间概念、自然科学的空间概念、文化符号的空间概念四个阶段,这四个阶段大致以前后相继的方式逐步呈现”[5]。然而,在空間进入社会论域之前,无论空间内涵如何丰富,其都是在物质性空间和精神性空间之间左右摇摆,而在列斐伏尔看来,空间是社会性的,到处弥漫着社会关系[6]。在此基础上,列斐伏尔开创了空间性三元辩证法,将空间视为具有物质性、精神性和社会性的三位一体,索亚据此提出了与之相对应的所谓物理空间、精神空间和第三空间[7]。为了避免把空间一分为三,我们遵循空间转向奠基者——列斐伏尔的思想,将空间视为具有物质性、精神性和社会性的三位一体。具体而言,列斐伏尔分别用空间实践、空间表象和表征性空间描述空间的三种属性:其中空间实践是可感知的,其产物是物质的,包括纪念碑、楼房等;空间表象是“构想的空间”,即所谓理论家、规划者等用空间符号编撰、构想出来的概念化空间,属于精神空间范畴;而表征性空间又可称为“亲历空间”或“生活空间”,即人们居住和使用的社会性空间[8]。一言以蔽之,大学跨学科研究推进的空间转向是基于三元辩证法的空间转向,关涉物质性空间、精神性空间和社会性空间的三位一体。

在空间性三元辩证法框架下,大学跨学科研究推进的“空间视角”与组织、制度和文化视角有所不同。如果将制度、文化理解为跨学科研究组织的制度、文化,那么,我们可以将惯常的对于跨学科研究推进的探索归结为追求跨学科研究的组织化。因此,为了凸显跨学科研究推进的“空间视角”,首先是要明确“空间视角”与“组织视角”的区别。对于跨学科研究来说,人们起初是倡导有组织的跨学科研究的,但随着跨学科研究组织在大学中的蓬勃发展,为了促进跨学科研究,转而反思跨学科研究组织又成为必需。似乎谈及跨学科研究,言必称跨学科研究组织是自然而然的事情,这从人们偏好将耳熟能详的世界一流大学的跨学科研究组织作为例证即可窥见一斑。事实上,组织是处于空间中的,追求有组织的跨学科研究是有利于拓展跨学科研究空间的;另一方面,空间也是组织化的,谈及跨学科研究组织而不涉及空间,所谈的组织将是静止的、同质化的,而谈及跨学科研究空间不涉及跨学科研究组织,所谈的空间将陷入“虚无”。然而,大学跨学科研究推进的“空间视角”与“组织视角”毕竟是不同的,这从它们各自不同的分析切入点即可窥见一斑。针对大学跨学科研究推进的“组织视角”,人们常用的分析切入点包括运行模式、保障措施、学科制度、学科文化,甚至学科带头人的作用等,而对于“空间视角”的切入点虽然也能包含上述内容,但其最为独特的是空间性分析,如对跨学科研究空间象征性符码的解译以及三元空间统一与否的分析。

除此之外,大学跨学科研究推进的“空间视角”与“环境视角”也是一对较容易混淆的概念。环境是一个内涵很宽泛的概念,一般指与某要素相关的客观存在的周围地方,可分为物质环境与心理环境。物质环境一般指硬性条件,而心理环境一般指由文化观念、人际关系等要素交织在一起所形成的氛围。由此看来,“环境视角”包含了物质空间与精神空间的内涵,但并未考量蕴含在社会空间中人的行为方式的变化以及知识的生产方式转型。正如有研究者所说:“将学校作为一种教育环境,为分析学校提供了一个比较广阔的空间,但是其中最为遗憾的一点是这样的对于学校的分析是缺乏‘人的存在的,所以从这个角度来说,将学校作为一种社会空间,可以弥补环境分析中对于‘人的漠视,而塑造一种人与社会、人与教育互动的分析理路。”[9]至于跨学科研究推进的“空间视角“与 “场所视角”“场域视角”的区别,在对空间概念梳理的过程中事实上已有涉及,如“场所”偏向于等同物理空间,而“场域”作为布迪厄从事社会学研究的分析单位,更多强调的是“非物质性”的资本、关系等。

需要指出的是,将空间概念引入对大学跨学科研究推进的探索,除了受社会科学“空间转向”的影响以及空间是一个整合性很强的分析框架,有利于形成“一体化理论”之外,还有两个层面的具体原因。

一是空间是大学跨学科研究推进的重要影响因素。众所周知,学校的教学、科研等活动必须依托一定的空间场所,因此,注重大学校园空间环境的规划和建设,一般被认为是能够影响跨学科交流与合作目标实现的举措[10]。但空间并不仅仅是物理层面上的环境和背景,还因为镌刻着知识生产方式而具有本体性增殖功能,正如有研究者所言,“校园空间不仅仅是为教育提供场所,还是教育目的实现的途径,是教学创新的手段,是学校发展的利剑”[11]。此外,空间总是关涉总体的。这种总体性指涉正契合了一个最朴素的教育学原理——所有与教育相关的元素都应具有教育性,即教育无小事。与此同理,空间的总体性指涉了所有与大学研究相关的因素都应该具有跨学科性,如大学以创建跨学科型大学为旨归,就可以从跨学科研究空间着手,因为空间的总体性指涉恰恰体现了跨学科型大学中的“型”,这正如列斐伏尔所言:“如果未曾生产一个合适的空间,那么‘改变生活方式‘改变社会等都是空话。”[12]

二是跨学科研究中蕴含着空间元素。作为一种建制,学科无疑是一种客观存在,需要空间盛载和容纳,“我们很难想象有哪一门专业学科不直接或间接地与空间有关”[13]。而对于跨学科研究而言,研究者习惯于借用具有空间意义的词汇对之隐喻,如克莱恩指出,“边界的修辞意义是由空间性的隐喻,如区域、疆域和领域指涉出来的,隐喻成空间令人注意到范畴和分类凸显差异的方式”,并将跨学科研究中心指认为一种“间性空间”[14]。除此之外,针对当下我国学科建设的问题,人们提到的“学科集群发展”[15]策略同样具有空间意蕴。事实上,跨学科研究中的“跨”本身就包含着“并置性”之空间内涵,这无疑都是从空间视角观照跨学科研究推进之策的基础和可能性。更为重要的是,人们对空间的普遍兴趣在于空间是具有想象力的。通过参照米尔斯的“社会学想象力”一词,哈维提出了以空间为主体的“地理学想象力”概念,其反映了抛弃必然性和决定论,拥抱偶然性和情境性的理论态度,具有表现为“联接、跨界和越轨”等特征,即“把不同知识领域、不同立场,以及理论和实践联接起来,打破学科、话语的藩篱以及它们与权力的联系,从而创造全新的人类生存和发展实践”[16],这无疑与跨学科研究的旨趣也是相契合的。

综上所述,大学跨学科研究推进的空间转向及其与之相应的空间视角,是一种有别于组织、制度和文化的视角,并且由于将其中的空间纳入三元辩证法框架中考量而更具整合性,从而有利于形成“一体化”理论。当然,这并不是说组织、制度与文化的视角之于大学跨学科研究推进不重要,而是期望在空间视角下大学跨学科研究推进的问题能够“原形毕露”,研究成果能与从组织、制度、文化角度进行研究产生的成果互补。

二、大学跨学科研究的三重空间障碍

从空间视角审视跨学科研究,使大学跨学科研究推进的空间问题昭然若揭。具体而言,大学跨学科研究的推进存在三重空间障碍。

(一)大学跨学科研究的物质性空间障碍

由于国家、地域、时代的差异,大学校园空间呈现出各种不同的物理形态,如诞生于中世纪的博洛尼亚大学是以宗教建筑为范本设计建造的,在布局上采用封闭式庭院模式,而美国弗吉尼亚大学则是将各个院系放在规模相对较小的独立馆内,贯穿的是各州各司其政的政治理念[17]。然而,无论大学校园空间形态如何变化,功能分区都是大学校园规划一直遵循的基本准则,如封闭式庭院同样分设教堂、讲堂、食堂等空间形态。换言之,功能分区作为大学校园建设的最基本要求,并非随着大学校园规模逐渐扩大而出现的,只不过随着大学校园规模扩大,人们更为自觉地在大学校园规划中贯彻功能分区思想,以致大学校园功能分区的边界越来越清晰。在我国,书院建筑明显体现了功能分区布局思想,如书院的功能分区一般包含三方面:庙宇(行礼祭祀)、学堂(讲学育人)和庭院(观赏游憩)。然而,从规划文本来看,功能分区布局思想在我国最早出现在1914年美国建筑师墨菲为清华大学制订的校园总体规划方案中[18]。1949年以后,根据实践经验,结合我国具体国情,以功能分区为核心准则的校园规划理论指导了我国现有的绝大多数大学的建设和发展,时至今日,仍然是我国进行大学校园规划和建设的根本依据[19]。毋庸置疑,功能分區的校园空间布局思想的优点是很明显的,如用途明确、便于管理等,但当校园规模达到一定程度以后,功能分区空间布局的弊端便暴露无遗,突出表现为不利于知识的交流和创新,即对大学跨学科研究形成了阻碍。具体而言,大学跨学科研究的物质性空间障碍主要体现在三个方面。

1.布局的散点式。在功能分区的大学校园中,各个学院建基于单一学科之上,如化学学院建基于化学学科,并且各个学院通常各有固定的建筑,这些学院楼分散在大学的不同位置,有的学院楼为了不允许非本学院(学科)的人进入,甚至安装了门禁系统进行封闭管理。进而言之,这种散点式的空间布局正如研究者提到的“巴尔干化”,只不过空间布局的“巴尔干化”并非指研究型大学中的组织割据,而主要针对的是学院所处的空间位置而言。然而,组织也必须处在既定的位置中,以一定的物理空间为载体,因此,研究者对“巴尔干化”式的组织割据给大学跨学科研究造成障碍的描述,似乎同样适用散点式的空间布局对跨学科研究推进产生的阻碍,即“‘巴尔干化情境下所导致的大学内部组织单位之间的隔离,容易使不同的学术单元成为一个个固步自封的利益群体,形成一定的利益割据,导致资源的流动以及人员之间的沟通成为一种‘冰冻状态”[20]。

2.距离的阻隔性。距离很早就被视为影响交往、创新的重要空间要素,如麻省理工学院的管理学教授艾伦早在1977年就通过实验研究了物理距离对于跨团队、跨部门沟通的影响,提出了“随着距离增加交流频率呈指数下降”的“艾伦曲线”[21]。我国研究者在建构基于偶遇型跨学科交流的行人仿真模型时,同样将距离作为一个指标,并认为“临近科研空间的科研信息展示是促成偶发型跨学科交流的先决条件”[22]。然而,在功能分区下,各个学院各处一方,距离遥远,势必影响不同学科研究人员面对面的沟通、协作。尤其是在我国大学校园占地面积普遍很大的情形下,科研人员不得不以车行代替步行,这也在无形中减少了不同学科研究人员接触和偶遇的机会。除此之外,近年来我国许多大学都在远离城市中心区域建立了校区,形成了异地多校区办学格局,这无疑也会对大学跨学科研究造成阻碍。据调查,异地多校区办学造成的教师居住空间分离的问题,使得大多数教师都要花费大量时间长距离通勤,42.2%的教师通勤往返时间为2~3小时,近10%的教师甚至要花费3~4小时,这导致教师不愿意突破长距离的空间限制前往大学工作[23],遑论在大学空间内进行跨学科协作研究。

3.形态的筒仓化。如果说空间布局和空间距离是被用来指涉外部空间,那么空间形态则主要是用来描述内部空间。在内部空间形态中,学院建筑通常被区隔为一个个独立、固定的办公室,这从研究者用“筒仓”“鸽笼”“网格”等词描绘相应的建筑样式即可窥见一斑。这种“筒仓”“鸽笼”“网格”的空间形态把人隔离为一个个分散的“单子”,这无疑是不利于研究人员跨学科交往的,正如有研究者所言,“一个个‘鸽笼将不同的群体禁锢,里面的人出不去,外面的人也进不来”[24]。

(二)大学跨学科研究的精神性空间障碍

1.跨学科精神并未深入人心。精神性空间首先表现为一种思想精神,就跨学科研究而言,毋庸置疑理应倡导“融合、共享和跨界”的精神。然而,这种精神在当下我国大学并未深入人心,正如有研究者所言:“有些单位之间戒备心很强,互相保密,互相封锁,认为‘人和资料都是自己的,私有的,本位主义、‘肥水不流外人田等传统狭隘思想在科研领域普遍存在。”[25]这种传统的狭隘思想不仅存在不同单位,在同一单位中也是存在的,即“小圈子内也很难共享”。据笔者所知,同一单位的许多跨学科研究项目同样是形式上的,在資源分配时,“私有独占”现象还很普遍,正如有研究者所言:“一个跨学科的研究项目,往往会因为涉及多个院系,而将项目经费层层分解,最后在不同的子课题负责人账号下分别完成,而无法在一个账号下统筹使用这笔经费。事实上导致项目拿到以后大家各干各的,无法真正实现跨学科的持续交流和协作。”[26]总之,当下在大学中大行其道的依然是基于学科分类的专业化、片面性的精神,这与跨学科研究所需要的精神显然是相背离的。

2.学科研究依然处于大学空间秩序的主导地位。精神性空间是对空间秩序的构想,并且反映的是社会强势集团对空间秩序的构想。当下,学术界对跨学科研究能够克服学科制度化的弊端虽然基本达成共识,但跨学科研究的秩序显然还不是大学的主导秩序,“学科第一原理”在大学中依然不可撼动,大学依然被认为是分科大学,正如有研究者所言,“至少在今天跨学科大学更多的还是一个理想而不是现实,甚至跨学科大学作为一种新的大学模式还谈不上能够与分科大学的旧模式分庭抗礼”[27]。基于此,尽管大学近年来围绕跨学科研究尝试建立了一些制度,但规范研究者之间相互关系的大多数核心制度依然是围绕学科而建立的,我国“双一流”建设是基于单一学科的建设即是明证。这种由于跨学科研究与学科研究的空间秩序失衡而建立的制度体系,犹如笼罩在头顶上方的网罩,将研究者禁锢在学科之内,终成大学跨学科研究的障碍。

3.学科知识、学科文化和学科规训也是跨学科研究的精神性空间障碍。在列斐伏尔看来,精神性空间是与知识、符号、代码以及种种关系捆绑在一起的,因此,学科知识、学科文化、学科规训等同样可以视为精神性空间,这或许是人们常常用诸如“边界”“跨界”等与空间有关的词汇描述学科,并基于“学术部落化”对高校交叉学科发展困境进行考察的原因所在[28]。在此基础上,笔者对某高校所有学院楼的标语进行了调查研究(表1),发现所有标语或表现学科文化或渗透着学科规训。也就是说,只要一进入学院楼空间就能感受到相应学科的规约,正如有研究者所言,“在分科大学的学科规训制度下,每一大学教师都是传统系科的产物,他们都忠诚于某一具体学科或系科”[29],这毫无疑问是不利于大学推进跨学科研究的。

(三)大学跨学科研究的社会性空间障碍

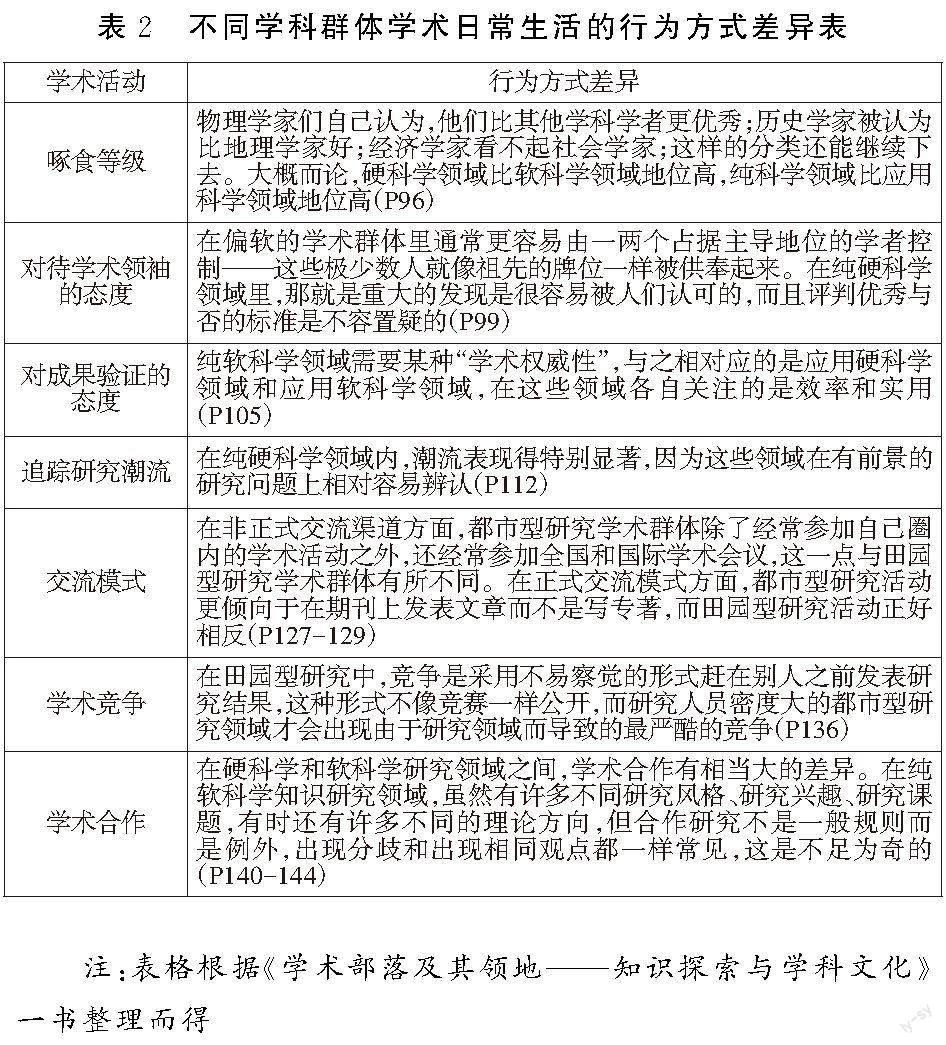

空间的社会性内含多样性,既包括空间物质性和精神性的“他者”,但又不是空间物质性和精神性的简单融合,而是物质性和精神性总体的解构和尝试性重构,从而产生的一个新的开放性选择的结果[30]。事实上,作为“是……又不是……而是”的“他者”,空间的社会性必然归结为作为空间的身体,因为只有身体在“开显”自我时才能既处于一个场所(空间的物质性),又置身社会关系(空间的精神性)制约之中,但却能够做出或墨守成规或改革创新的行为方式,最终建构自身的真实空间(他者)。换言之,只有将空间的社会性归结为作为空间的身体,所谓空间才能真正实现三位一体或形成三位一体的空间。正因如此,列斐伏尔才会明确指出,“身体既是出发点又是目的地”,但这里的身体显然不是作为对象的身体,而是空间性身体,“对于空间性身体而言,成为社会的并不意味着被楔入一些先在的‘世界,即由这个身体生产和再生产的世界,而是说同时,身体也感知着它所再生产和生产的世界”[31]。需要指出的是,尽管空间与个人的身份(体)息息相关,但我们这里提到的社会性(身体)空间并非指某一个具体人(如学科带头人)的空间,而是指学科群体的共同惯习。在《学术部落及其领地——知识探索与学科文化》一书中,托尼·比彻将学科分为纯硬科学、纯软科学、应用硬科学和应用软科学的基础上,通过人类学的方法,深入阐释了上述四类学科群体在学术日常生活和交流模式的行为方式差异,具体如表2所示。

由表2可知,不同学科群体学术日常生活的行为方式的确是存在差异的。从学科内部来看,每个成员在本学科规范的规约下,对互动过程建构了意义,这些意义随着时间的累积内化为身体自觉的行为模式,即惯习。由于这种身体的行为模式是通过经历和交流而形成的,从而具有了学科内部的主体间性,表现为学科内成员行为模式相似性。从学科之间来看,由于不同学科的学术群体受到的学科价值、认识论不同,使得不同学科群体的行为方式有所不同,突出表现为不同学科群体存在如表2所列的各行其是的特征。简言之,学科内部行为模式的主体间性和学科之间各行其是的叠加效应,难免导致学科内研究人员行为上的路径依赖,而这对跨学科研究协作无疑是一种障碍。

三、大学跨学科研究空间障碍的突破

大学跨学科研究空间障碍的突破关键在于跨学科研究空间的生产。对于跨学科研究的空间生产,空间实践、空间表象与表征性空间会按照各自的性质与属性,以各自不同的方式做出贡献。

(一)在空间实践中以物为抓手,打造跨学科研究场所

大学跨学科研究的开展需要特定的场所,正如有研究者所言:“如果不同时改变大学的物理空间,跨学科范式就不可能实现。”[32]然而,大学物质性空间事实上是具有历史延续性的,一旦建成就很难推倒重建,只能在空间实践中以改变物的空间形式与结构来满足人的需要,主要方式包括:

1.创设功能复合区。在大学建筑功能分区的基础上创设一些功能复合区,使大学校园建筑空间发展呈现去中心化的特征,如兰开斯特大学的建筑布局以公共的步行道为轴,营造了一个充满活力的生活场所,包括商店、餐厅、银行、休息室、咖啡馆和洗衣店等;同时,步行道将各学院、实验室、行政部门、图书馆和其他建筑紧密串联起来,进而形成了一个功能混合、空间连续的校园[33]。

2.建造跨学科研究建筑。“跨学科研究建筑”最早是由马克尔·C·劳伯提出的概念,他认为,“科学研究建筑正不断地显露出跨学科的特点”[34],《学院与大学建筑》中将“跨学科研究建筑”作为科学教学与研究设施的一种新的类型。为了满足跨学科研究的需求,国外一流大学近年来新建或改造了一些跨学科研究建筑,知名度较高的有斯坦福大学的克拉克中心和麻省理工学院的媒体实验室。我国大学虽然也认识到了学科“集群”的作用,但对于跨学科研究建筑的打造基本还处于后知后觉的状态,许多大学跨学科研究组织依然栖身在“筒仓”式建筑中,可谓“新酒”只能用“旧瓶”装,甚至在建筑空间紧张的情况下,能够有“容身之所”而没有成为所谓的“流浪儿”已然是万幸。基于此,我们认为我国有条件的大学可以模仿国外一些大学跨学科研究建筑的风格,改造或新建跨学科研究大楼,以方便不同学科的研究群体“偶遇”,最终促进跨学科交流与合作。

3.打造交往空间/共享空间。由于大学建筑的历史延续性或基于条件所限,为了保证跨学科研究场所,可以在已有建筑空间内,或者利用连廊连通建筑,最大程度打造交往空间,如人们津津乐道的麻省理工学院的“无限走廊”就被认为是跨学科研究思想迸发的渊薮;或者在建筑内建造共享空间,如可以在学院建筑内或建筑交通要口设立咖啡厅,这些咖啡厅的内部空间布局应是灵活的、功能多元的,并且是方便协同合作与创新实践的。

4.建设虚拟空间基础设施。由于信息技术的发展,一些大学将虚拟组织引入跨学科研究中,交叉形成了虚拟跨学科组织。借助现代信息技术,虚拟跨学科研究组织实现了跨学科、跨机构、跨地域的交流与合作,形成了流动性的虚拟跨学科研究空间。进而言之,虚拟跨学科研究空间可以是虚拟的、流动的,但虚拟空间的支撑设施只能是实体的,如由美国国家自然科学基金会等机构资助的聚焦于纳米研究、教育与合作的纳米中心,其所使用的赛博设施是网格计算平台。简言之,只有借助强大的硬件支撑,虚拟跨学科研究组织才能提供研究者所需的共享资源与技术。因此,为了保证跨学科研究空间,大学需要加大投入,在国家或区域统一协调下,建设由数据存储系统和先进设备等组成的赛博设施。

(二)在空间表象中以秩序为突破口,使跨学科研究精神深入人心

空间表象对空间生产的作用主要通过思想的解放达成,然而,思想并非“空穴来风”,它是社会关系或者说是秩序的集中表现。基于此,为了突破跨学科研究的空间障碍,在空间表象层面可以以秩序为突破口,推动跨学科研究精神深入人心。在宏观层面,对跨学科研究空间的构想要一以贯之。众所周知,交叉学科已经被确立为我国第14个学科门类,这为大学跨学科研究保证了必要的空间,但是从单独设立交叉学科门类到从根本上在大学奠定以跨学科研究为主导的空间秩序可以说任重道远。如教育部公布的学位授予单位自主设置交叉学科明确标注了“交叉学科均按照二级学科管理”,这种以学科逻辑布局跨学科研究秩序的顶层设计,无疑是不利于跨学科研究推进的,需要及时改变相互抵牾之处。在中观层面,对跨学科研究空间布局应坚持整体与局部相结合。空间是相互交织在一起的,因此,不能仅仅为跨学科研究划定一个空间范围,而需要让其与学科研究相互渗透。如不能止步于国家自然科学基金委增设了交叉学科部,而需要在此基础上,在每个学部都应设立与交叉学科部密切联系的跨学科研究科学处,专门负责本学部的跨学科研究事项,毕竟跨学科性是当今科学研究的普遍特征。如此全面统筹与局部安排相结合,才有望整体扭转大学研究空间以学科研究为主导的空间态势。在微观层面,大学应重新定义跨学科研究与学科研究的关系,为跨学科研究供给诸如师资联合聘任、跨学科研究成果评价等制度,最大限度平衡好跨学科研究与学科制度保障之间的张力,避免跨学科研究者在职称评审、项目申请、人才培养等资源分配问题上因制度存量不足处于劣势境况,如此才能在大学将以跨学科研究为主导的空间秩序落到实处,从而推动跨学科研究空间的生产。除此之外,在编制每五年一次的教育事业发展规划时,大学应注重跨学科研究理念,确实为跨学科研究发展预留充足的空间,如对跨学科研究用地、运行的体制机制作出整体规划等。值得一提的是,作为一种“反空间”或“差异空间”,跨学科研究空间的生产并非是要消解学科研究空间,而是强调需要妥善处理好二者之间的关系,毕竟“没有空间会消失得无影无踪而不留下任何蛛丝马迹……每一个新增加的空间都对从前的遗留进行继承和重组”[35]。只有这样大学跨学科研究空间的生产才能有条不紊、稳步推进。

(三)在表征性空间中以实践为切入点,涵养跨学科研究习性

在列斐伏尔看来,空间是靠人类利用身体一点一滴地开垦出来的。换言之,空间是实践出来的,“一旦回到某种社会实践的关节点上,空间的概念便充满了意义”[36]。大学跨学科研究空间的生产,同样依赖于跨学科研究者的实践,而这种实践行为方式的保持无疑需要研究者在跨学科研究中的“获得感”予以强化,才能使其学科研究习性慢慢转变为跨学科研究习性。这种获得感一方面来自知识生产本身,正如有研究者指出,“知识生产从来不会孤立地产生,它总会涉及其他学科的要素。高校教师从事的学术职业活动具有很强的集体性与跨学科性,它需要其他学科学者的交流合作,需要有不同学科视角的碰撞与交汇,才有可能产生靈感的火花,最终产出新的知识”[37]。另据调查显示,具有跨学科背景的诺贝尔奖获得者居多[38]。因此,为了涵养研究者跨学科研究习性,我们需要遵循的最基本原则是学术自由,保证研究者的跨学科探索能够在没有任何边界的领域不受规约地任由好奇心驱使。另一方面,针对研究者行为惰性的问题,在一些应用研究领域,有必要以外部激励的方式,突破研究者学科研究惯习的束缚。如针对一些产业界的“卡脖子”问题,采用资助研发经费的方式,刺激研究者开展跨学科研究,从而推动跨学科研究空间的生产。

总之,我们应该充分认识大学跨学科研究推进的空间视角的价值,在大学跨学科研究推进的探索中来一次“空间转向”。只有这样,大学跨学科研究推进的空间障碍才能在空间性三元辩证法的框架内整体性地显现出来,这无疑是提出大学跨学科研究推进之策的基础,有利于形成大学跨学科研究推进“一体化”的理论。

【参考文献】

[1]于汝霜.高校教师跨学科交往研究[D].上海:华东师范大学,2013:3.

[2](美)华勒斯坦,等.学科·知识·权力[M].刘健芝,等编译.北京:生活·读书·新知三联书店,1999:12.

[3]包亚明.权力的眼睛——福柯访谈录[M].严锋,译.上海:上海人民出版社,1997:152-153.

[4]王建华,程静.跨学科研究:组织、制度与文化[J].江苏高教,2014(01):1-4.

[5]王晓磊.社会空间论[M].北京:中国社会科学出版社,2014:34.

[6][8][13][31][35][36](法)亨利·列斐伏尔.空间的生产[M].刘怀玉,等译.北京:商务印书馆,2022:132-133,56-70,157,286-293,240,201.

[7](美)Edward W. Soja. 第三空间——去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M].陆扬,等译.上海:上海教育出版社,2005:2.

[9]石艳.我们的“异托邦”——学校空间社会学研究[M].南京:南京师范大学出版社,2009:48.

[10]Nordquist.J, Laing A. Spaces for Learning: A Neglected Area in Curriculum Change and Strategic Educational Leadership[J]. Med Teach, 2014(07):555-556.

[11]陈飞.高校教学空间教育力探析——以大学大型通用教室为例[J].教育发展研究,2019(17):79-84.

[12](美)亨利·列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[M]//包亚明.现代性与空间的生产.上海:上海教育出版社,2003:47.

[14](美)朱丽·汤普森·克莱恩.跨越边界——知识 学科 学科互涉[M].姜智芹,译.南京:南京大学出版社,2005:1-39.

[15]陈洪捷,巫锐.“集群”还是“学科”:德国卓越大学建设的启示[J].江苏高教,2020(02):1-8.

[16]胡大平.地理学想象力和空间生产的知识——空间转向之理论和政治意味[J].天津社会科学,2014(04):4-12.

[17]汪潇潇,龙奋杰.近现代美国高等院校校园空间组织模式演变[J].华中建筑,2013(08):78-82.

[18]于瑞强,谢艳娟,韦利宏.地方高校校园功能分区探析[J].南方园艺,2012(05):19-23.

[19]胡晓鸣,吴伟年,洪江,等.聚合与分散——现代综合性大学校园发展的新趋势[J].建筑学报,2002(02):18-19.

[20]李鹏虎.论我国研究型大学中“巴尔干化”式的组织割据[J].国家教育行政学院学报,2019(05):54-61.

[21]刘宇波,汤阳洋,邓巧阳.欧美国家以科研创新为导向的空间量化研究回顾[J].当代建筑,2020(07):43-47.

[22]汤阳洋.以促进跨学科交流为目的的大学校园空间规划设计初探[D].广州:华南理工大学,2020:35.

[23]赵琳.基于教师日常行为视角的大学城“孤岛化”研究——以济南长清大学城为例[J].世界地理研究,2021(03):157-168.

[24]李鹏虎.“双一流”建设中的跨学科元素:组织及制度[J].现代教育管理,2019(04):49-53.

[25]陈磊.科研领域为什么患上了“自闭症”?[N].科技日报,2011-11-24(01).

[26]赵劲松,叶建平.大学跨学科科研组织的体制困境与突破[J].科研管理,2008(S1):17-19.

[27][29]王建华.大学变革的双重逻辑[J].中国高教研究,2011(08):39-42.

[28]郭柏林,杨连生.高校交叉学科发展困境及破解蠡测——基于“学术部落化”的考察[J].高教探索,2022(01):37-44.

[30]赵海月,赫曦滢.列斐伏尔“空间三元辩证法”的辨识与建构[J].吉林大学社会科学学报,2012(02):22-27.

[32]Harris, M.S., Holley, K. Constructing the Interdisciplinary Ivory Tower: The Planning of Interdisciplinary Spaces on University Campuses[J].Planning for Higher Education, 2008(03):34-43.

[33]王宇遥,易红郡.构建新型教育空间:英国新大学的建筑设计及其教育意蕴[J].现代大学教育,2023(02):47-55.

[34](美)迈克尔·C·劳伯.科学教学与研究设施[M]//(美)戴维·紐曼.学院与大学建筑.薛力,孙世界,译.北京:中国建筑工业出版社,2007:121.

[37]尤伟,秦国柱.包容性改革:我国高校教师绩效薪酬制度优化的新路向——高校教师学术职业价值的再发现与实现途径[J].江苏高教,2018(03):62-66.

[38]茹寧,李薪茹.突破院系单位制:大学“外延型”跨学科组织发展策略探究[J].中国高教研究,2018(11):71-77.

The Spatial Obstacles and Breakthroughs of InterdisciplinaryResearch in Chinese Universities

Liu Zhizhong

Abstract: The spatial perspective for promoting interdisciplinary research in universities is a perspective that is different from organizational, institutional, and cultural perspectives. Therefore, there is an urgent need for a "spatial turn" in the exploration of promoting interdisciplinary research in universities. From a spatial perspective, the spatial obstacles in interdisciplinary research in Chinese universities are highly evident, mainly including material spatial obstacles, spiritual spatial obstacles, and social spatial obstacles. In order to overcome these spatial obstacles, we can use material objects as a lever in spatial practice to create interdisciplinary research venues; we can take order as a breakthrough in spatial representation, making the spirit of interdisciplinary research deeply ingrained in people's hearts; we can use practice as a starting point in the representational space to cultivate interdisciplinary research habits.

Key words: interdisciplinary research; spatial perspective; material spatial obstacles