摇摆的旅程

2024-01-23杨子硕

我和我的家乡一直有一种若有若无的疏离感。

比如我不会讲家乡的方言,作为山西人却不爱吃面食,连对于家乡景点的游玩记忆也得追溯到3岁的时候。可能唯一的联系就只有爱喝醋这一点了。

没有谁说当地居民一定比异乡人对于自己栖居的土地了解更多,我就是那个知之甚少的土著。甚至我对于家乡的认知也是从离开家乡开始的。

杨子硕,北京大学新闻与传播学院2022级硕士研究生,热爱写作与摄影

大学的时候是在川渝一带读的书,第一天入校我整理宿舍时听到舍友用家乡话打电话给妈妈时,第一次对方言这样的存在有了更深的感触。我听不懂她们在说什么,也同时羡慕她们的心照不宣。这种仅限于彼此的言语像建立起的一道屏障,將旁观者阻隔在外,构筑了语言的私密空间。

最初对于家乡归属感的体认,也竟然是在异乡感受到的。

似乎向往远方是所有年轻人的常态,外面的世界总是比原地更有吸引力。高考报志愿的时候,排除了北方所有的城市,孤身一人去往坐火车30多个小时的地方。

因而讽刺的是,在家乡生活的童年生活记忆却是以离开家乡为梦想的。

黄昏下的房子

小时候曾读到过一个故事,说的是有个小男孩黄昏时分在门前玩耍时看到了对面山坡上一座美丽的房子,在落日下熠熠生辉。小男孩对那座房子念念不忘,后来发现那座房子只有黄昏时分才会显现。按捺不住好奇心的趋使,一个下午小男孩趁大人不在家的时候骑着自行车到山坡上寻找那座房子。但失望的是,他发现那座房子只是一间废弃的破旧屋子,不过是在阳光的衬托下才闪闪发光。

向往远方也未必如所愿的那般每一天被新奇所占据,并衍生出趣味盎然。当我在一颗咸粽子里意外吃出一粒花椒粒时;当我看到十几个阴雨连绵的天气预报连在一起时,我开始想家了。从大学回家的那段时间里,我开始爱吃面食了,也津津乐道地分析起刀削面和重庆小面的悬殊口感,并且知道这里寻常的晴天在其他地方多么奢侈。

南方的湿冷使我产生了严重的水土不服,后来又花了很久的时间以一个合理的名义重新回到北方,只是为了找回夏秋分野的节气、冬天的皑皑飞雪,还有无法被空调取代的暖气。就像那个找寻黄昏下的房屋的小男孩,我所追逐的也是一个关于远方的幻梦。

也是在找寻远方的过程中,发现家乡其实从来没有离开,它依然内化为身体的某一部分,它成为一种理想化标杆,与它相似的就是美好的。有一次在上海恰巧遇到台风,那些被风吹得旁逸斜出的枝丫、乒乓乱撞的广告牌明明是暴烈的景观,却给我一种意外的熟悉与温馨,它像极了家乡因身处黄土高原一带常常肆意涌动的大风,给人以酣畅之感。

或许是,有些离开是为了更好的回来。

降落的地方

有一次看弟弟玩“吃鸡”游戏时,还觉得挺有趣的。每一个玩家按下“开始”的按钮,就会被随机分配降落在一个地方,然后游戏后面的部分需要从自己降落的地方拼命奔向系统划定的安全区,以免遭危险。而对于那些从一开始就降落在安全区附近的玩家,游戏获胜的概率就会大大提升。

在现实生活中,家乡又何尝不是这个被命运随机分配的“降落的角落”,“安全区”或许可以被理解为大都会城市,小镇青年们拼尽全力跑到社会划定的安全区里面。

刻意强调土地的等级秩序,似乎在将人类的标准强加于自然。但是这似乎是无可逃脱的,社会的流向代表了人们的一种选择。总是会有些土地和角落人气更旺,出于医疗、教育资源和就业机会种种的原因。

项飚在《把自己作为方法》一书中曾提到,古代的“告老还乡”传统实现了城市和乡村之间的循环,而中国现代性的象征之一就是这种循环被打破了。中心与边缘的分野日趋明显,所有人都在往中心挤会带来一种扭曲,这些探讨指涉当下的现实议题。

后来也曾到过大都会城市中工作实习一段时间,层层堆叠的高架桥、高耸的摩天大楼、沙丁鱼罐头般的地铁、川流不息的人与车流,像一个永远没有出口的迷宫,所有的人围困在里面,舍不得离开。那似乎也不像游戏里所谓的“安全区”。

反而想念家乡时,那个最初降落的地方才是一个有归属和安全感的存在。

“去一个所有人都知道你名字的地方”曾经听过一首歌谣叫“where everybody knows your name”(在一个所有人都知道你名字的地方)。当时觉得很美好的意境,完全与现代的陌生人社会背道而驰。而如果世界上真的存在一个所有人都知道你名字的地方,那就只能是家乡了。鲍曼曾说,陌生人之间的相遇是没有过去,而且多半是没有未来的。但如果去到一个地方,所有人知道你的过去,所有的相遇也不再是萍水相逢,那会多么奢侈。

没有人生方向的那段日子,我回到家乡待了很久的一段时间,一边备考一边散心。没事的时候会把记忆中走过的街道都走一遍,重温过去不同生命阶段里的自己,寻找一个连续的存在。

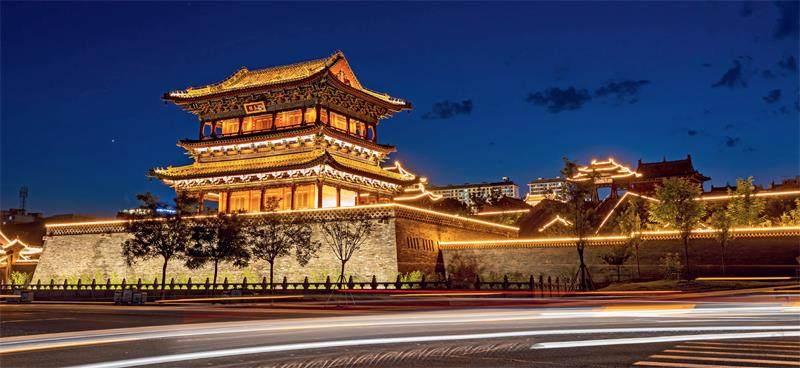

生活里不太顺利的那段时光,家乡是最治愈的,是不需要任何缘由无条件收留自己的地方。也是在那段时间我注意到家乡一直以来就存在,却常常忽略的地方。比如路灯是孔明灯的形状,每一次亮起来的时候都像在祈福,似乎每一个归来都是被等待,被重视的。街道的名字也饱含深意,我家门前的主路叫“魏都大道”,仿佛旧时的北魏都城时常在重温自己的光辉岁月。

但是“一个所有人都知道你名字的地方”有时也会徒增压力,比如强关系网络下的外部非议。曾看到一些采访年轻人为什么领着微薄的薪水也要在北上广生活,有些回应说,因为那里至少给他们自由选择生活方式的空间,比如婚姻、买房。

在家乡的那种被看见、被知道,是治愈和温情,也是束缚和压力。

何以为家

在看敦煌纪录片时,有一幕给我留下了深刻的印象。当时霍去病大战告捷,汉武帝要赠与房屋给他,他说“匈奴未灭,何以为家。”听到这句话时有一种热血涌动的感觉。

每个人都是随着自己的经历被推到了不知道什么的地方,那些推力可能是某个梦想、某个在意的人,或者就是顺其自然地抵达。也可能像常年征战的霍去病一样,四处流散,时刻处于不确定和未知之中。有时候我觉得自己继承了自己游牧民族祖先的血统,那种对于远方和未来的期许从未彻底消除,总希望人生是在路上的。

我更喜欢这种在离开和归来之间摇摆的感觉。

有人说,每个人一生中都有两个故乡,一个是他们出生的地方,另外一个是后来追寻的地方,在那里能获得一见如故的感觉。人与土地的关系归根到底是人与人的关系,我们终其一生都在寻找那种归属感。

夏多布里昂在《意大利之旅》中曾写道:“每一个人身上都拖着一个世界,由他所见过、爱过的一切所组成的世界,即使他看起来是在另外一个不同的世界里旅行、生活,他仍然不停地回到他身上所拖带的那个世界去。”

或许未来有一天,所有的旅居者也会找到一个草丰水盛的地方,安顿下来。那里可能是家乡,也许不是。但无论如何,在其中一定能找到家乡的影子。

责任编辑:周莹莹