故宫文物建筑防雷信息管理系统改造升级建设

2024-01-18齐飞陈瑞达沈健贾子恒

齐飞 陈瑞达 沈健 贾子恒

收稿日期:2023-03-29

DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2023.22.027

摘 要:为提高防雷工作的信息化水平和应对突发事件的能力,故宫于2014年建设防雷监测系统。随着防雷管理工作的深入开展,发现现有防雷监测系统功能单一,无法对防雷管理工作进行更有效的支撑。为此,设计开发防雷检测移动端应用,以手持终端系统、无线传输的方式,采用GIS地图作为展现载体,全面管理各类防雷设施,辅助防雷装置安全检测人员实时记录现场数据,实现检测成果现场采集和电子化填报。自2021年开始采用该系统开展雷检工作,实现了防雷工作的精细化管理,进而对文物建筑起到了预防性保护的效果。

关键词:文物建筑;防雷管理;信息化管理;移动应用

中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2023)22-0123-05

Renovation and Upgrade Construction of Lightning Protection Information Management System for the Palace Museum Heritage Buildings

QI Fei1, CHEN Ruida2, SHEN Jian2, JIA Ziheng2

(1.The Palace Museum, Beijing 100009, China;

2.China Ordnance Industry Survey and Geotechnical Institute Co., Ltd., Beijing 100053, China)

Abstract: To improve the information level of lightning protection work and the ability to respond to emergencies, the Palace Museum built a lightning protection monitoring system in 2014. With the in-depth development of lightning protection management work, it is found that the function of existing lightning protection monitoring system is single and it is unable to provide more effective support for lightning protection management work. To this end, the lightning protection detection mobile application is designed and developed. It takes the way of handheld terminal system and wireless transmission, uses GIS as a display carrier, manages various types of lightning protection facilities comprehensively, and assists the safety detection personnel of lightning protection devices to record the field data in real time, so as to achieve the test results on-site collection and electronic filling. This system has been used to carry out lightning inspection work since 2021, which has achieved the refinement management of lightning protection work, and then played the effect of preventive protection on heritage buildings.

Keywords: heritage building; lightning protection; information management; mobile application

0 引 言

雷电灾害作为“联合国国家减灾十年”公布的10种最严重的自然灾害之一,对生产生活的破坏性是非常巨大的[1]。防雷作为公共安全的重要部分,包括防雷工程设计、施工、验收、维护和管理等工作,这些工作流程紧密,纸质记录繁多,记录、传递、查询、统计不便捷,无法满足规范管理的要求。

随着信息技术的发展,我国的防雷减灾部门也开始建设适合自身使用的防雷业务管理系统,其中我国多个地区结合自身防雷管理业务特点建成了省级、市级的防雷综合业务管理系统,系统实现了防雷业务的规范化、检测报告的高效化、内部流程簡单化[2-7]。

目前虽然针对古建筑构件雷击破坏规律和雷击破坏机理已有不少研究[8],对于雷击起火的影响因素和破坏方式也有较多探索[9],古建筑防雷新技术方法和装置也有很多新进展[10],但是,如何实现通过系统管理平台实现古建筑防雷的规范化、精细化管理目前还有待开展研究[11]。故宫作为世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群,历史上也多次遭受雷电灾害的破坏[12]。作为故宫博物院“世遗监测”的重要组成部分[13],故宫于2014年建立了防雷监测系统,并于2018年进行升级改造,形成了集防雷监测管理、防雷检测管理、防雷设施管理、防雷工程与文档管理于一体的故宫防雷管理平台,平台至今运行稳定。但随着防雷设施检测业务的开展,对系统又有了新的业务需求。

1 故宫防雷管理现状

自20世纪50年代起,故宫就聘请防雷专家设计方案并组织施工,经过多年的努力,已在故宫主要高大建筑的屋脊上架设避雷针或敷设避雷带、网,并制作了相应的引下线和接地系统。但是受当时科技手段的制约,故宫的防雷措施是不完善的,需要加强整改。为了更加适应故宫古建筑群防雷的特殊要求,我们采用了高效避雷针,并于1990年在奉先殿推广安装高效避雷针。然后先后完成了皇极殿建筑群和奉先殿的防雷改造工程,太和殿、保和殿的接地改造,东西六宫的防雷工程以及乾清宫、保和西庑的防雷工程等。至2000年,故宫大部分建筑都安装了防雷装置,这些装置经过时间的考验及定期观察运行情况,证明了防雷设施的保护效果良好,起到了防雷的作用,达到了预期效果[14]。

除防雷设施的硬件建设外,故宫还开展了防雷工作的制度化探索。1991年制定了《北京故宫博物院建筑物防雷规程》,在此规程中按照故宫防火设防等级与防雷要求,制订了故宫建筑物防雷的总体规划、防雷设计守则及维护管理办法。故宫还建立了防雷装置实行定期检测制度(1993年国家文物局避雷装置安全检测站设立在故宫古建部),在每年雨季来临之前同相关部门合作,对防雷装置进行检查,排除安全隐患。近年来,故宫古建筑中又陆续地大量引入照明、通信、报警、监控以及计算机网络系统。2009年,故宫邀请了具有避雷装置安全检测甲级资质的单位依据最新的国家和行业的规范要求,检测了院内防雷装置现状,并对现有防雷设施进行整改。在整改工作中,总结出了规范防雷项目的工作流程(标准)。

为提高防雷工作的信息化水平和应对突发事件的能力,2014年故宫开展并完成了文物建筑防雷监测系统的外业设备安装、数据勘测、平台的设计开发工作。系统具有记录、存储、分析、管理避雷针和避雷带接闪时间、强度、次数的功能,在雷击事件发生时提供迅速准确的报警服务。2018年又对系统进行升级改造工作,增加了防雷检测、防雷工程、防雷文档管理模块,防雷监测系统升级向综合性防雷管理系统进行了初步探索。

随着防雷工作的进一步提升,防雷管理业务的深入,发现系统现有的防雷检测模块,仅对引下线检测点的雷检计划、雷检数据进行了管理,但是故宫雷检工作实际上还涉及空调外机及室内控制开关、配电箱等电气设备,需要将其纳入统一管理,形成完整的防雷检测工作管理模块;另一方面,目前系统是通过雷检表格与雷检图下载的方式为实际雷检工作提供纸质数据基础,数据采集后还需进行表格内容的上传,缺少与现场检测工作相结合的技术手段。为满足上述在实际工作中遇到的对系统的新功能需求,提升防雷管理工作的工作效率,故宫于2020开始对防雷管理系统进行升级改造工作。

2 故宫防雷管理系统设计

2.1 总体架构

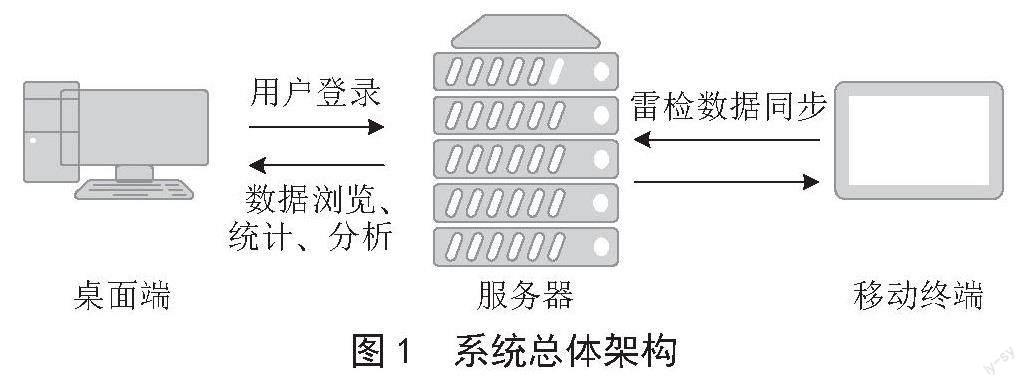

故宫防雷管理系统经过升级改造后,平台总体架构终端总体上可分为移动应用端和网页应用端。移动端基于Android平台构建,采用主流移动端地图引擎,部署在手持平板终端。网页端基于B/S架构统一部署在故宫博物院的服务器中,通过内部网络即可实现全院计算机共同访问防雷管理系统。移动端APP可通过域名和端口连接故宫防雷管理平台服务器,下载缓存地图数据、防雷设施属性数据以及雷检数据到SQLite数据库中,当雷检工作结束后通过无线内网上传到服务器中实现桌面端和移动端的数据同步。数据通信严格遵循网络安全的相关规定,实现巡检数据安全传输。系统总体架构如图1所示。

2.2 技术架构

本系统采用面向服务的架构进行开发,数据库平台采用PostgreSQL,空间数据库引擎采用PostGIS,基于商业地理信息服务引擎环境实现各类WebGIS空间服务。电脑端和移动端利用前端技术调用数据服务和地图服务,以实现数据查询、统计及处理等功能。本项目采用的开发框架使得基础运用或二次开发不再受开发环境和操作系统等的限制,减少了客户端和服务器之间的交互次数和网络往返次数,降低了编组开销,解决了性能问题,同时也考虑了技术平台的无关性,便于服务的实现、升级和维护,有利于系统功能的扩展和后期维护,提高了系统的运行效率,确保系统的開放性、规范性和科学性[15]。

在数据层通过对基础勘测成果、防雷设施勘测成果以及防雷检测成果资料进行归档整理,形成了集防雷设施数据、历年检测数据、防雷工程数据、历史文档数据于一体的防雷信息管理数据库,实现防雷管理数据的持久化。应用层和服务层通过RESTful API接口提供防雷业务服务逻辑操作,实现防雷管理业务流程。展现层分为移动端和网页端,移动端服务于现场防雷设施检测工作使用,网页端满足用户对防雷管理数据的管理、统计和分析。如图2所示。

3 故宫防雷管理系统实现与应用

3.1 故宫防雷管理系统移动端

故宫防雷设施移动检测系统以手持终端系统、无线传输的方式,采用GIS地图全面管理故宫的各项防雷设施,辅助故宫防雷装置安全检测工作人员利用终端设备实时记录现场原始数据,实现检测成果的现场采集和电子化填报。系统的功能框架如图3所示。

3.1.1 雷检地图管理

基于GIS“一张图”的形式管理全院的各类防雷检测设施,可以直接在地图上查找目标设施的位置,同时可以在地图上控制雷检对象(电源、配电、安防、消防、中控、区域机房、网络、空调、金属护栏、消防泵房、监测设备、热力、引下线、独立避雷针、防雷设施)显示与隐藏,避免各类设施层叠覆盖显示。

3.1.2 雷检设施管理

在防雷设施巡检过程中,如果发现有尚未纳入管理的防雷设施或者某些防雷设施的属性信息发生变动,可通过该功能模块在地图上添加、编辑以及修改雷检对象的地理位置以及属性信息。

3.1.3 雷检地图标注

可通过该功能模块在地图上标注点、线、面以及设置图斑的显示样式(颜色、透明度以及大小)。

3.1.4 雷检成果记录

对巡检数据项进行分析抽象,设计数据录入模板,实现现场工作过程中实时、便捷、快速、准确地录入巡检记录。如图4所示。

工作人员将现场检测的原始数据直接录入系统之中,当原始数据被录入后,会自动按照防雷设施的类型自动判定数据是否符合国家标准和行业规范要求,生成设施防雷效果是否合格的结果。

3.1.5 雷检成果统计

可以在雷检地图上直接分区域查看未开始、未全完成的防雷检测进度;查看已完成检测的区域的合格情况,方便后续进行防雷施工设计。也可以以列表的形式查询年度、所属区域各类防雷的防雷检测进度情况。

3.1.6 雷检工单管理

对防雷检测结果复杂的情况,可以创建工单,使用文字和图像记录当前防雷检测对象的现状,便于后期进行针对性的处理和解决。如图5所示。

3.1.7 系统管理

系统管理主要是对本系统的数据进行管理,包括复制雷检数据,雷检数据库备份,雷检数据库还原,将移动终端中的防雷检测数据提交到服务器,从服务器中更新当前移动终端中的数据,以及服务器端的地址设置。

通过无线传输将现场防雷检测数据一键同步到服务器中,避免了二次归档的重复操作。同时可通过服务器,分发到各移动终端,方便多名检测人员同时工作。

3.2 故宫防雷管理系统网页端

受限于移动巡查设备的屏幕大小和操作方式,在工作人员进行数据分析、管理人员进行工作分配时,存在一定的困难。因此,在此基础上升级改造了网页端的故宫防雷管理系统。网页端如图6所示。

在进行防雷设施检测之后,可以通过移动终端将雷检数据一键同步到服务器中,实现网页端和移动端共享数据。

网页端可以查询雷检对象(电源、配电、安防、消防、中控、区域机房、网络、空调、金属护栏、消防泵房、监测设备、热力、引下线、独立避雷针、防雷设施)信息,以及状态(未开始、不合格、合格以及不能检测);查看雷检数据状态数量统计以及雷检数据完成率、不合格率统计;可以查看防雷设施数量统计、避雷带覆盖范围统计以及安装年份统计。

并且,网页端在防雷检测的基础上还有防雷监测管理、防雷工程管理、防雷文档管理等模块,极大地方便了工作人员开展防雷监测、检测等工作。

4 结 论

故宫于2021年开始使用故宫防雷信息管理系统,开展防雷设施巡查检测工作。基于GIS的雷检地图极大地方便了工作人员查找防雷设施,并实现了现场防雷检测数据的电子化填报,同时可以一键上传雷检数据,减少了纸张的浪费,省去了二次归档的时间,显著提高了检测人员的工作效率。检测人员不仅可以随时随地查询防雷设施的位置和属性信息,并记录防雷检测数据,同时有助于工作人员查漏补缺,将之前遗漏的防雷设施也纳入管理中来。实现了防雷工作的精细化管理,进而对文物建筑起到预防性保护的效果。

参考文献:

[1] 郭虎,熊亚军,付宗钰,等.北京市自然雷电与雷电灾害的时空分布 [J].气象,2008(1):12-17+129.

[2] 吴松.基于WEB平台的桂林防雷信息综合处理系统的设计与实现 [D].成都:电子科技大学,2012.

[3] 杨世刚,傅亚平,武捷,等.山西省防雷检测业务系统研究 [J].陕西气象,2009(S1):47-49.

[4] 杨红雁,张继宏.晋中市防雷业务管理平台设计与应用 [J].科技与创新,2014(12):141-143.

[5] 王华,李丹,王伟,等.防雷业务综合管理系统 [J].气象与环境学报,2009,25(6):49-51.

[6] 卜俊伟.四川省防雷技术服务平臺设计及应用 [J].通讯世界,2015(22):22-23.

[7] 吴蓓.青岛市防雷安全监管平台的设计与实现 [D].济南:山东大学,2015.

[8] 李京校,齐飞,张宇龙,等.故宫博物院雷电灾害及雷电活动特征分析 [J].南京信息工程大学学报:自然科学版,2016,8(3):252-258.

[9] 曹晓丽,孙静.故宫古建筑防雷保护要点分析与实践 [J].古建园林技术,2021(6):84-88.

[10] 朴文,马海鹏.基于古建筑物雷击事故分析的防雷设计和施工要点 [J].科技资讯,2018,16(6):65+67.

[11] 白丽娟.故宫博物院古建筑防雷保护工作的回顾 [J].故宫博物院院刊,2005(5):344-365+377.

[12] 李京校,霍沛东,符琳,等.古建筑雷电灾害及防雷技术研究综述 [J].气象与环境学报,2021,37(2):91-100.

[13] 狄雅静.故宫的遗产监测——从故宫世界文化遗产监测总平台的架构谈起 [J].中国文化遗产,2020(3):43-48.

[14] 黄燕虹,齐飞.对故宫古建筑预防雷电的保护与思考 [C]//中国文物保护技术协会第七次学术年会论文集,镇江:科学出版社,2012:391-398.

[15] 王进.B/S模式下的三层架构模式 [J].软件导刊,2011,10(3):30-31.

作者简介:齐飞(1979—),女,汉族,北京人,高级工程师,本科,研究方向:古建筑保护与管理。