某场馆智慧工地平台构建及应用

2024-01-17杨文涌YANGWenyong张族炎ZHANGZuyan姜舒怀JIANGShuhuai

杨文涌 YANG Wen-yong;张族炎 ZHANG Zu-yan;姜舒怀 JIANG Shu-huai

(长江勘测规划设计研究有限责任公司,武汉 430010)

0 引言

某场馆定位为大型科学与技术类博物馆,建筑面积约3.4 万平,主要建设主馆1 栋,附馆2 栋,地下室及室外景观,建设供配电、给排水、消防、道路等附属设施。因项目建设工程规模较大、人员多、管理作业流程琐碎,传统的人工巡视、利用纸介媒介记录的工作方式,已无法满足大型项目管控的要求。为解决建设工程中的监管难题,需利用信息化手段实现监管模式的创新,以提高监管力度和手段。

“智慧工地”平台的建设,将计算机技术与物联网应用相结合,通过数据采集技术、无线网络技术以及视频监控等手段[1],有效获取信息,可根据捕获的异常行为,实施自动化监管和设施的联动,能够提高应急响应和事件处置速度,提升现场的管理水平和效率。

1 智慧工地平台构建

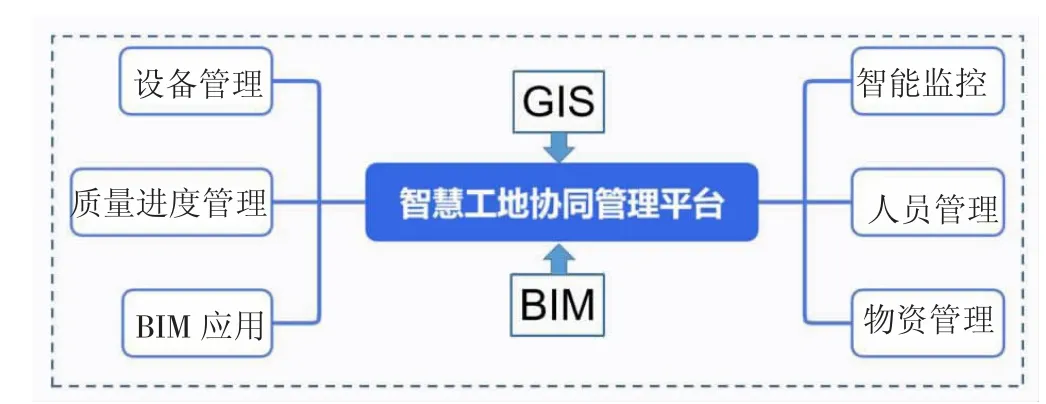

平台着力解决当前现场管理的突出问题,可实现以下几大目标功能:进行资源整合、提供应用支撑、完善管理服务、辅助领导决策。平台建设以“一个主体平台、两大技术支撑,六个拓展应用模块”为核心纲领。架构逻辑如图1 所示。

图1 智慧工地协同管理平台架构

1.1 一个主体平台:智慧工地协同管理平台

建立智慧工地协同管理平台,平台具有标准接口,可接入功能模块扩展应用。实现多个方面信息梳理整合,起到对外展示和对内管理的媒介作用。

1.2 两大技术支撑:BIM+GIS

项目大力推进BIM+GIS 的融合,使其互联互补。BIM管理建筑物内部全生命周期的信息,推进土建BIM、展陈BIM、景观BIM 和施工BIM 的全专业协同;GIS 整合建筑外部宏观环境信息,通过无人机航拍来进行整体的记录与展示。

1.3 六个拓展应用模块

通过配置各类先进技术硬件设备收集数据信息,相关信息数据通过标准接口录入系统平台进行整合后实时展示。六大拓展应用功能模块包括:智能监控、人员管理、物资管理、设备管理、质量进度管理、BIM 应用。

2 智慧工地应用实践

2.1 智能监控

2.1.1 环境监测点

现场布设智能环境监测点,系统全天候监测PM2.5、温度、湿度、风速、风向、噪声多项指标,配备LED 屏实时显示数据,当扬尘指标超限时产生报警并联动场内布设的喷淋装置降尘处理。监测数据同步上传到平台云处理器,可输出历史数据形成分析报表。

2.1.2 实时视频监控

现场重点部位安装视频监控,实现馆区全覆盖。通过5G 网络实现互联网视频直播能力,将施工现场视频信号转换为互联网浏览器可直接播放的数据流[2],链接入智慧工地平台。能在app 客户端或PC 端web 网页实时浏览,多画面显示,如图2 所示,以直观地了解建筑工地现场各区域的详细状况,提前发现安全隐患并及时处理,实现对施工现场的异地远程监控。

图2 平台web 网页现场视频监控直播

2.2 人员管理

门禁系统采用人脸识别技术,采集现场管理及作业人员信息录入系统,建立实名制管理机制。可在后台查询到考勤周期内的所有入场工作人员的考勤信息,包括人员进出场工作时间,工作时长等。并支持考勤信息导出,形成纸质文档进行公示,让人员考勤记录有据可依,方便项目管理部门进行考勤数据归档及考核评定工作。

2.3 物资管理

设置智能地磅称重系统,在材料车辆进出场时,记录对应的时间及称重数据,并可直接打印形成材料进出场报表。通过物资材料各环节数据的实时反馈,进行统计分析和成本核算,为后续的管理决策提供依据。

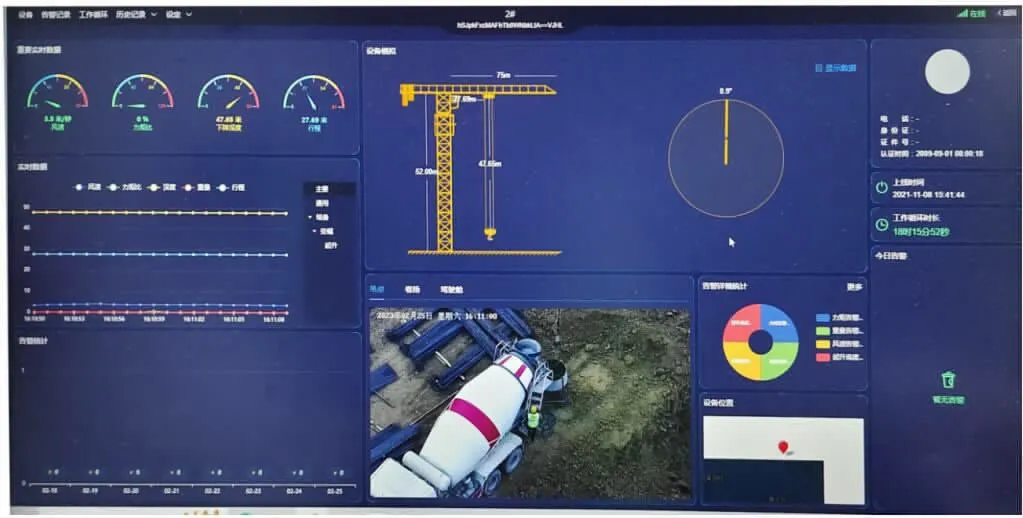

2.4 设备管理

装载塔吊监测系统,通过传感器实现对塔机重量、力矩、幅度、高度、回转角度、风速、异常、倾角等数据的实时监测、记录、存储,异常数据会立刻推送消息至云平台提醒,并发出报警信号。在群塔作业运行时,能够提供防碰撞检测。

塔吊的司机室,卷扬机及吊钩前端处设置摄像头,可实时调览查看塔吊司机操作动作及卷扬机线材工作运行情况,及时预判识别风险状态;并使吊钩处画面可视化,配合地勤联系人员指令,实现更加精细准确的起吊动作,如图3 所示。

图3 塔吊监测系统看板界面

2.5 质量进度管理

2.5.1 工程质量监督

打通现场巡查发现质量问题,提出整改要求,整改处理完成后复核确认这一系列线上渠道流程,在app 端系统内实现各环节的信息记录及向上下游的流转传达功能:所记录的信息包括隐患点位置,检查时间,责任人等;详细说明存在问题及整改前后的对比情况。并提供事后查询功能,确保整个管理记录完整性和管理过程可追溯性[1]。

2.5.2 工程进度可视化

结合GIS 技术,通过无人机每周定期航拍记录项目建设状况,制成720 云VR 全景图。以拍摄时间为轴制成多场景,通过往期与现今的形象对比,直观展现本阶段时间周期内的工程进度建设成效。

2.6 BIM 应用

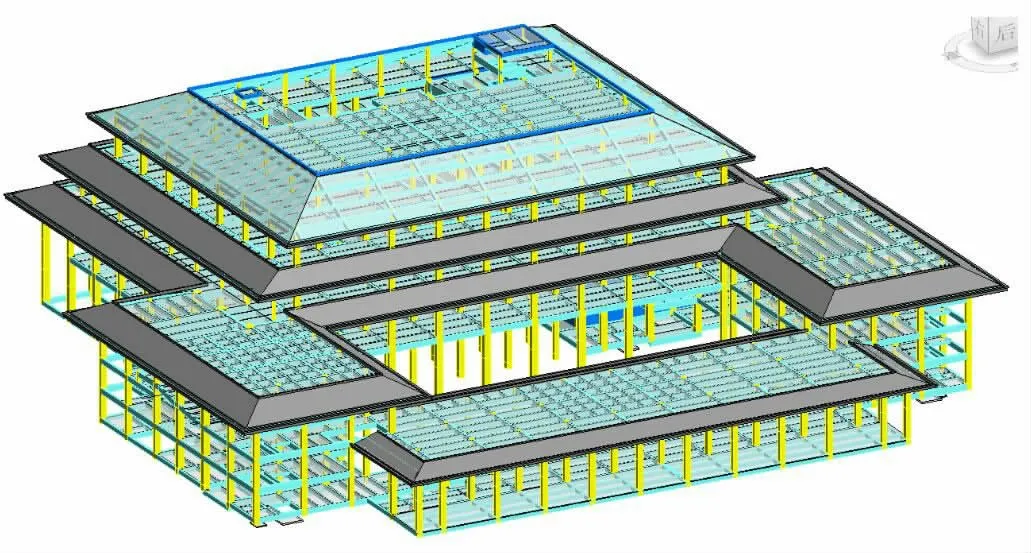

2.6.1 三维模型构建

推进全周期BIM 工作,推动设计与施工融合,BIM 设计模型应用于施工指导,如图4 所示,设计模型包含相关参数和要求,同时延申识别超危大构件,划分出重点关注区域,为高大支模专项施工方案的编写和施工提供支撑。

图4 某场馆结构BIM 模型

2.6.2 建设性能模拟分析

基于所建立的建筑信息模型,运用专业的性能分析软件,对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、结构、日照等进行模拟分析。

2.6.3 管线综合、碰撞检查与优化

基于施工图阶段的结构、建筑及机电BIM 模型,进行机电管线综合检测,检测机电管线的“错、漏、碰、缺”问题,优化机电管线布置方案,提高施工图设计质量,避免将设计阶段的不合理问题传递到施工阶段。

2.6.4 虚拟漫游

基于场地及建筑BIM 模型数据,利用相关软件平台提供的漫游、动画功能,依据指定的漫游路线制作建筑物及室外景观的虚拟漫游动画,如图5 所示,便于直观感受建筑物与景观的设计意图,辅助设计评审、优化设计方案。

图5 虚拟漫游展示

3 结语

近年来各省市陆续出台相关政策,设置相应激励保证措施,以加强推进智慧工地建设的引导工作,并以突出重点,分级推进的指导思想,优先实现房屋市政工程领域全面普及。目前智慧工地在某场馆项目进行了实践运用,以期实现现场对人、机、料、法、环等关键要素的智能监控、预测报警和在线管理的数据共享、实时协同,助力参建各方主体落实事前预防和事中控制落实,对同类工程的信息化应用具有较强的参考意义。

而智慧工地的探索目前仍处于项目应用阶段,有望后续逐步推广覆盖形成“建设主管部门、企业、工程项目”三级联动的“智慧工地”管理体系,全面提升企业施工信息化管理水平与核心竞争力[3],有效提高建设主管部门在工程质量、安全、清欠等方面的监管与服务效能,进一步实现工程管理精细化、参建各方协作化、行业监管高效化、建筑产业现代化[4,5]。