Part1 长期主义真的能让人焕然一新?

2024-01-17

提起长期主义,很多人都会想到从头学习一门才艺、坚持健身等,来看看这些不一样的长期主义,给他们带来了什么改变吧!

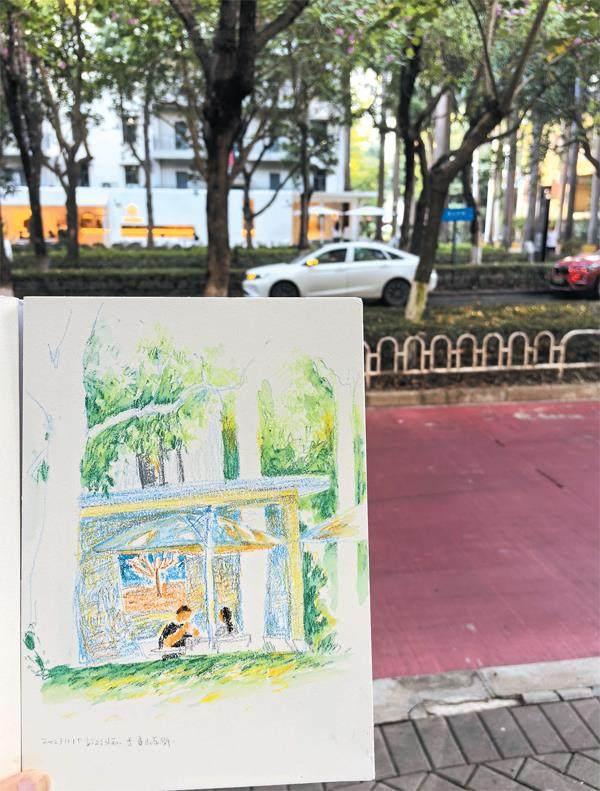

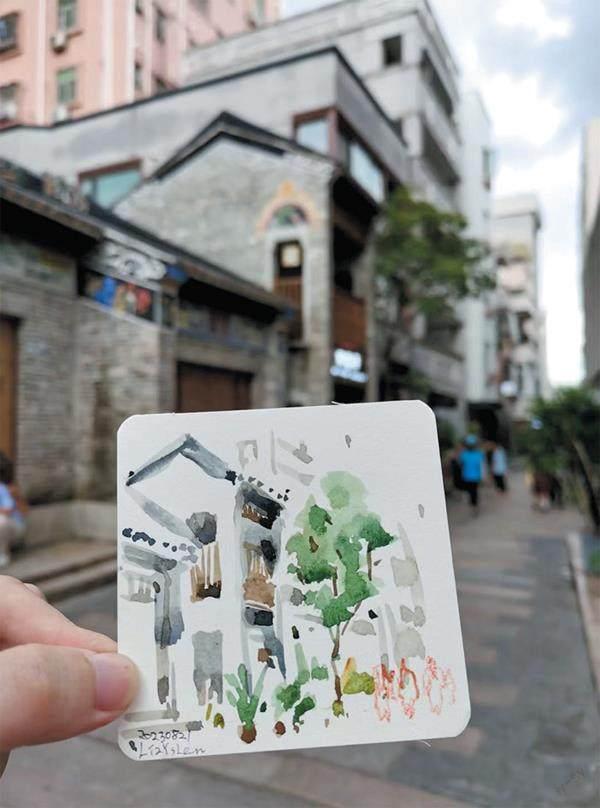

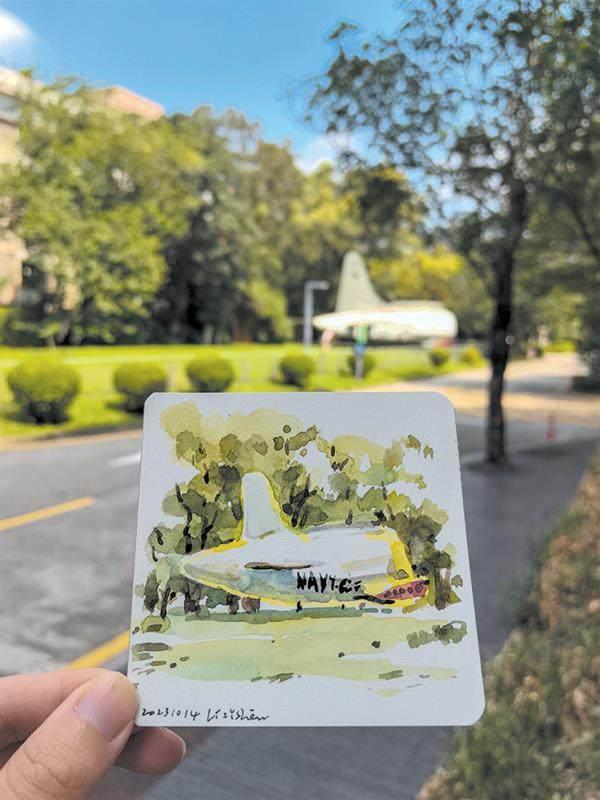

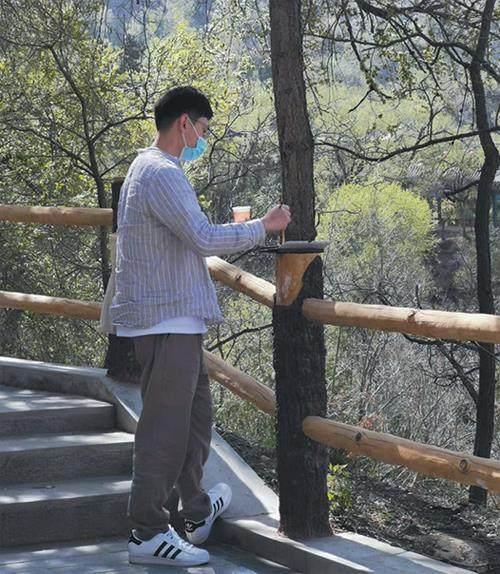

行走在深圳,你可能看到过他们:坐着折凳,手执画笔在素色稿纸上描绘,认真细致,围观群众也打扰不到半分。他们是“城市速写者”,早在“City Walk”流行起来之前,就已经开始践行“在城市中行走画画”这一理念。一群人在一起观察和记录城市的景致、变迁、芸芸众生,为城市平添了些人文味道。“长期主义”,体现在个人身上是精气神的改变、生活质量的提升,之于“速写深圳”这个群体,则是一群外乡人跟深圳这座城市的自洽过程,用眼睛和画笔,献给新家乡一部生机勃勃的编年史。

“城市速写者”(Urban Sketchers)发源于美国西雅图,是在城市的街头巷陌画画记录的国际社群。黎子深加入的“速写深圳”,是参照“城市速写者”理念创立的,发起人王海康在深圳做了多年的建筑师,2017年发起“速写深圳”,组织城市速写活动,不设任何门槛,感兴趣的市民都可以参与一周一次的“画聚”,也不强求技法高低,而是推崇画面的记录性、故事性、趣味性及鲜明的个人风格,成员间彼此也没有任何约束。

同样是建筑学出身的黎子深,加入“速写深圳”就像找到了“画搭子”,大家一起把速写这件事变得好玩起来。刚开始他还拘泥于建筑学带来的固有思维,对画面完整性有特别的执念,每次都想把整个场景画下来,后来逐渐发现,画画的时候,遇到的各色的人和故事才是城市里最有趣的部分。

思维改变后,画画这件事就变得更放松:人走了,画没画完,那人的位置就空着;画面太空,导致构图不均衡,就等下个人到了位置上再补。景是不变的,“人”是流动的,随性的拼贴和加减是他在以前画画中没体验过的乐趣。

黎子深的生活视野一下就被打开了,同时打开的还有他的职业观——他在加入速写团队的第四年,下定决心离开“铁饭碗”的国企建筑所,转行成为一名灵活就业的插画师。坚持速写让他更明确了自己的喜好和梦想,“画搭子”里像他这样,由兴趣走向职业道路的也不在少數。

加入“速写深圳”的人一开始很少,发起人王海康还曾和朋友私下约定,就算最后剩他们俩也要坚持下去。如今,画友越来越多,年龄跨度也很大,从“50后”到“00后”都有,虽然职业和绘画水平各不相同,但每个人在这里既有个性,又能找到属于自己的位置,彼此形成了一种舒服的相处方式。

画友顾川是金融专业出身,最开始参与“速写深圳”,是觉得在深圳生活这么久,很多地方都没去过,想借由画画走出自己的生活圈。后来,顾川在这里认识了很多朋友,每周“画聚”更像是跟朋友见面,这让他感到不那么孤独。

插画师萝卜曾经是“社恐”,参与“速写深圳”后,她感受到了外出写生的魅力,现在见到自己喜欢的场景,她都会拿出纸笔现场记录,再也不会被路人的眼光所困扰。

不会画画的人在这里也能被治愈。比如段鹏,几乎不会画画,却一直愿意参加活动。他觉得,与其跟大家一起画,不如在旁边看着大家画,因为观察人才是最有趣的。

在摄影瞬间就能记录影像的快节奏生活中,城市速写者坚持用画画这样的“慢”方法记录生活,给画作植入时间的维度,让参与者能更留心身边的风景,也让外来的漂泊者找到城市归属感。

近七年的行走与绘画,让“速写深圳”记录下了这座城市的近年变迁。黎子深跟着团队,去过深业上城、海岸城等城市综合体,也去过大万世居、曾家祠堂、可追溯到南宋的辛养村等古迹,大家一路走一路画,用脚步丈量城市,用笔尖记录历史。

王海康觉得速写这种行为给城市带来了新的气象,他说:“我们欣喜地看到,越来越多的普通市民接触绘画后,开始用绘画这门独特的语言展现自我。一旦画画融入大家的日常,成为一种生活方式,艺术亦变得前所未有的亲和。在城市中行走画画,去到许多未曾去过的地方,人就会自然而然地开始留意生活中一切美好的事物,这才是最好的美育。”

七年,一群城市速写者,不仅让人与城市之间产生了某种互动关系,更重要的是,通过绘画让每个参与者、观看者都能从中汲取自己所需的能量,成长为更好的自己。

与此同时,这座城市也在时代的翻涌中被拉长了时间线。不信你看,那些珍贵的记忆都被妥帖存放,地铁上相视一笑的情侣,一间老食肆在风雨中飘摇的招牌,一些消失了的建筑——白石洲、渔人码头、桂庙新村、深圳市体育馆旧址……它们都被速写记录下了曾经的身影,为这座城市留下一份与众不同的记忆。

灵活就业的插画师,“速写深圳”团体成员,生活的讲述者和记录者。速写之于他,是综合了日记和摄影的图文记录,是个人生活中的锚点,也是漂泊的外乡人融入城市生活的方式。

长期主义心得:长期在城市中行走画画,去到许多未曾去过的地方,便会自然而然地开始留意生活中一切美好的事物,这才是最好的美育。

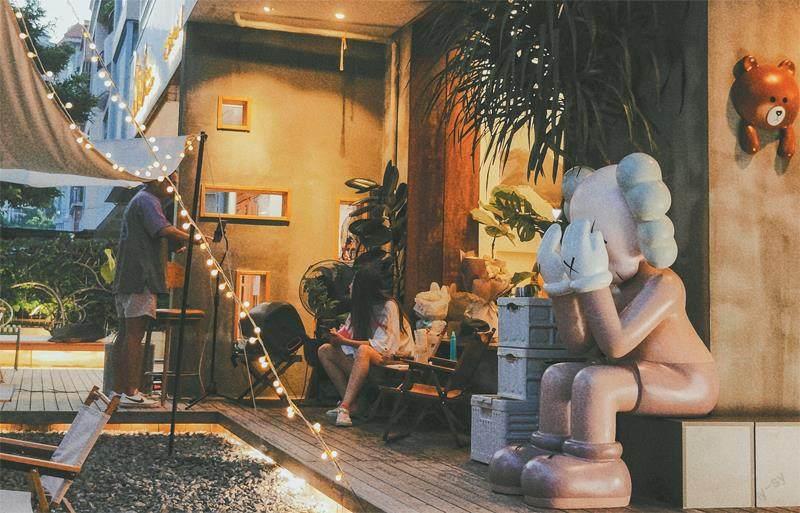

MoMo和Eric曾经百万年薪,却为了陪伴孩子提前至四十岁“退休”,全家辗转二十多个城市,最终在一个海滨小城的一所能看到海的幼儿园隔壁暂住。夫妻俩平日里宅家过极简生活,做饭、健身、看书就是全部日常,周末则在城市的开阔地开派对。

很多人不理解,他们的极简生活为什么要包括看起来“盛大”的享乐内容?夫妇俩觉得,派对之于他们,是极简生活里的精致追求,是保鲜低欲望长期主义的向外触角。前卫的、新潮的、新鲜的、活泼的思想盛放在城市的每一个僻静的角落,他们告诉小城的青年们,坚持长期主义并非一定是苦哈哈的、清心寡欲的,低欲望生活也可以过得很精致。

MoMo和Eric策划参与的派对有六十场,有繁有简。派对时间一般都会在女儿开开不用上学的周末,稍微盛大一点的派对,他们会提前在派对群和朋友圈发预告和主题,大多数时候都是拎着充电音响和键盘、话筒等设备,找一个相对开阔的位置随性PARTY,路过的人也可以加入其中。

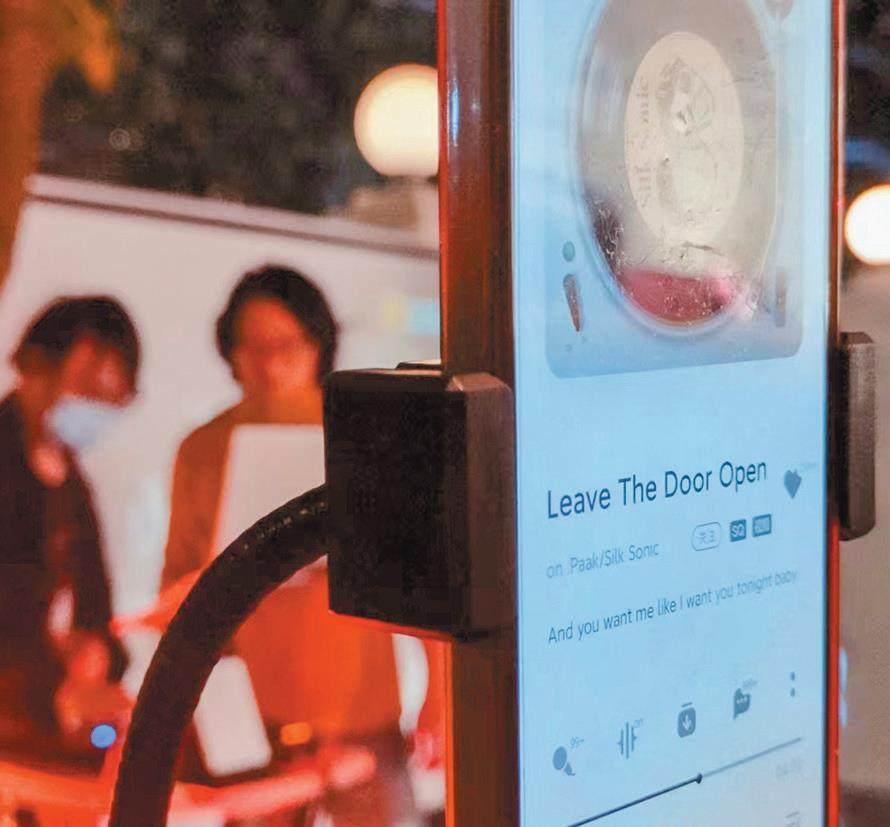

上一个周末,常去的海边小村庄停电了,MoMo联系到相熟的咖啡馆主,临时借用场地。在市中心咖啡馆的小院子里,有三五桌客人坐着喝饮品,调试完设备,夫妇俩就开始旁若无人地唱歌跳舞,爵士风和抒情慢歌为主。客人们一开始拿出手机拍照,身体随着音乐小幅度摇摆,后来干脆站起来参与其中,有个女生还秀了一段舞蹈,引得周围掌声阵阵。

“你若喜欢就参与,你想快乐就跳舞。”MoMo和Eric在做一种很“新”的派对。我们认知中的派对,一般都有主办方、赞助方,有主题,有目的,以及有酒水,大到声名远播的“奥斯卡”,小到酒吧为主体策划的派對,它们都根植于利益,很少有人能抛却功利心,单纯地去快乐。MoMo和Eric的派对真正做到了只为快乐——场地免费,设备免费,音乐免费,快乐免费。

很多人说他们是“国内传播派对文化先锋者”,但身为六十场派对的“快乐缔造者”, MoMo和Eric不愿意别人用任何冠冕堂皇的话语来“美化”自己的行为,他们开派对的理由很简单:“我们虽然在生活中践行极简主义,但绝不是闭门不出,人需要社交,派对只是我们跟社会连接的一个手段。”两人做派对,首先是为了让自己快乐,其次才是方便别人。

喜欢派对文化可能最早要追溯到他俩的“派对婚礼”。有别于传统的酒店式婚礼, MoMo和Eric邀请了最亲近的朋友,餐品自助,歌单是自己选的,夫妻俩穿着西装和礼服在台上领舞,宾客们跟着一起欢笑、举杯,所有人都感觉到了自由、热烈、浪漫。

此后,他们经常参加一些派对盛会,作为北京投资公司财务总经理和外资企业的资深销售,MoMo和Eric的收入是可观的,但是每年在派对上的花费也是巨大的,他们说,每年在家庭上的花费大概是八十多万,其中,玩乐占了四分之一。

夫妻俩本可以作为“北漂”奋斗的范本,但父亲的病逝让他们觉得人生就是在生死之间找安定,家人才是浮萍的根。女儿出生后,“陪伴女儿是第一位”成为他们的共识。“产假之后回公司上班,在各种报表的间隙,想要陪伴孩子的心情很迫切。Eric先离职的,我挺了四个月也离职了。”MoMo盘算了一下积蓄,觉得可以提前退休了。

北京的生活节奏很强,不适宜带孩子久居,于是夫妻俩带着女儿开开去寻找更宜居的城市。走了二十多个城市,某天在一个海滨城市的酒店电梯里看到一所幼儿园的宣传海报,就决定留在这座城市——那所幼儿园面朝大海,有开阔的室外花园和丰富的儿童游乐设施,女儿开开指着图片说很喜欢。

他们居住在开开幼儿园隔壁的小区,每天做饭、健身、看书,生活花费很低,过着清简的低欲望生活。但人是需要社交的,夫妇俩决定制造一些免费的快乐,他们买了专业的设备,周末在海滩边开起了自己的第一场派对。如今,派对已经做了六十场,集结了800多名同好者,累计受众2万多人,越来越多的年轻人加入到他们的派对中。

但夫妇俩却不是小城社交的风云人物,两人秉持着极简低欲望生活,派对并没有给他们带来新朋友,他们也从不试图去拉近和任何一个派对人的现实社交距离。“派对本身是没有意义的,多出名、多好玩都是表面现象,只要在享受快乐的时候,我们感受到了人与人之间的连接、文化差异的包容,那就足够了。”

提起长期低欲望生活,很多人都觉得一定是在克制欲望、克制享乐中完成的。但这不是MoMo和Eric所践行的长期主义,夫妻俩认为,“低欲望生活并非苦修式的、清心寡欲的,它也可以是带着自我约束感的、精致的长期主义。喜欢派对和简单生活并不冲突,派对是一个可以实现精神自由的地方,在派对上大家可以纵情释放,分享能量。所以,我们就是要做派对,并不是一场两场,而是永远持续下去。”

前投资公司财务总经理&前外企资深销售,两人提前退休,旅居在海滨小城,奉行极简的低欲望生活,却也在落日和夜晚交接的时刻开过60场派对。

长期主义心得:坚持长期主义并非一定是苦哈哈的、清心寡欲的,低欲望生活也可以很精致、很热闹。

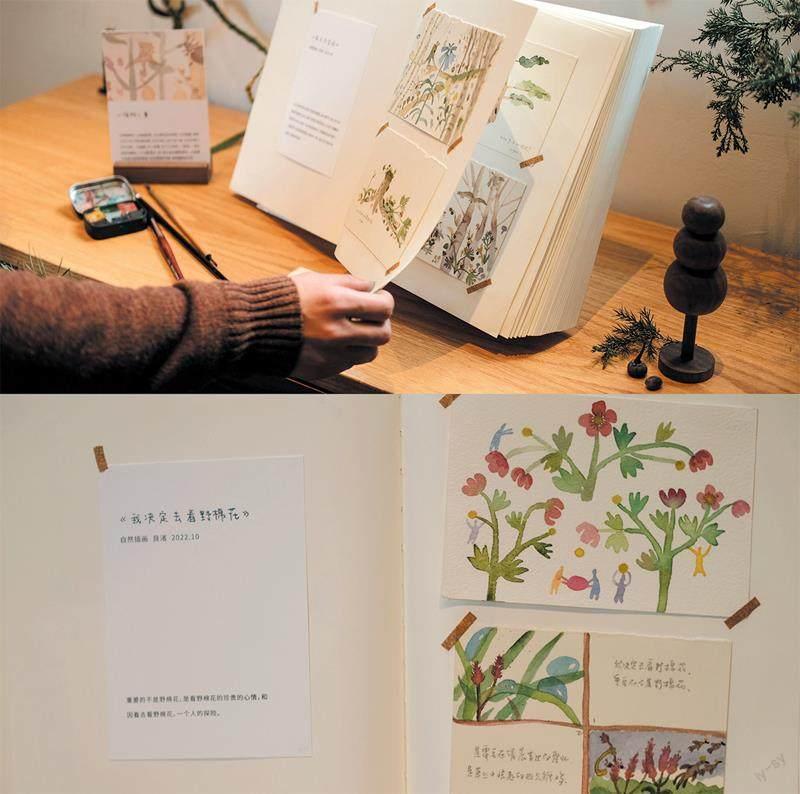

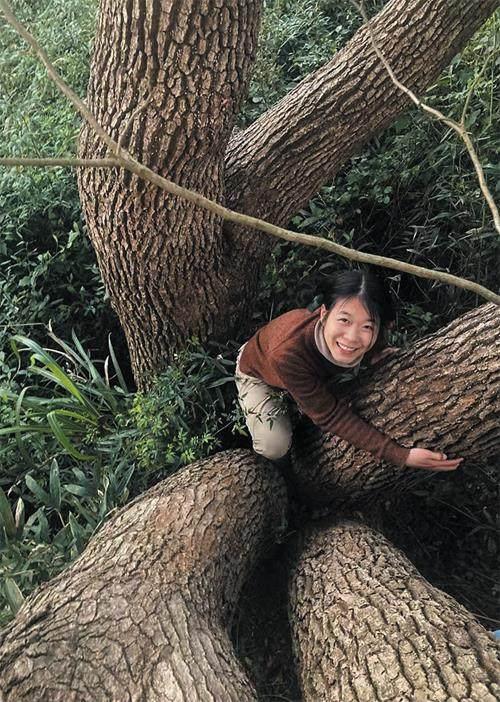

对于工作生活在城市高楼里的人来说,随时在自然里漫游仿佛是一件奢侈的事,但这却是芦芽的日常。树桩上立起的藓类是树桩的漂亮“腿毛”,拱起来的树根是属于小动物的“精灵拱门”,杜鹃饱满的花苞像是“小和尚头”……自然里的芦芽,是一个专心致志玩耍的“小朋友”。芦芽在自然里长大,成年后依旧选择生活和工作在自然里,这是独属于她的“长期主义”,她称之为“生命的需要”。

芦芽身上有很多标签,植研所主理人、橡皮章手作人、植物插画师等,但更多的时候,她喜欢介绍自己是一个自然体验师。

这份小众职业很多人都是第一次听说,主要工作内容是带领大家体验自然,包括辨别林中植物、认识昆虫与观鸟、辨别大型真菌、了解自然与传统文化、进行土地和食物教育、学习古典园林知识、在自然中进行诗歌写作等等。

而选择这样的职业内容,与芦芽从小喜爱植物有关。

芦芽小时候和爷爷奶奶在四川山区生活,父母外出工作很少陪伴她,芦芽在爷爷奶奶和大自然的爱里,富足而快乐地长大。在很久以后,她才迟缓地意识到,自己原来是一个留守儿童。

爷爷是中医,经常带她去山里挖草药,给她讲解草药的形态和功效,小芦芽觉得神奇极了,这是她着迷于探索植物的开始。爷爷送给她一片小小的土地,让她种植自己感兴趣的植物,这对于小孩子来说其实是重活,带给芦芽非常鲜明而漫长的童年记忆——顶着烈日,像蚂蚁一样在地里面劳动几个小时,经常拔草拔到又累又饿。但这样亲近土地的劳作,让她观察到了很多植物的形态和气味,如今依旧受益匪浅。

对芦芽而言,大自然更像是养育她长大的父母,生命由此获得了很多滋养。在城市工作的时候,她产生了强烈的想要反哺自然的念头。“我对土地和自然是想要照顾、疼惜的心情。当我意识到自然在孩子成长中的重要性后,我就想把自己在自然中获得的经验分享给更多的孩子,想让更多的人建立起跟自然的连接和可持续的关系。”她认真地说。

上高中的时候,芦芽坚定地觉得自己日后一定会成为植物学家。她借阅了图书馆里所有跟植物有关的书籍,对于植物分类和鉴定有了初步的认知和知识储备。

大学时虽然被调剂去了城市规划专业,但芦芽对未来的设想仍旧是做与植物相关的工作。她有空就去旁听植物相关的课程,也开始在观察植物时练习拍照、画画和做植物标本,并结合标本、手绘和文字做植物笔记。这些经历,为芦芽向着理想迈进积累了基础,她得到了对植物识别专业要求很高的识花软件“形色”的编辑工作。

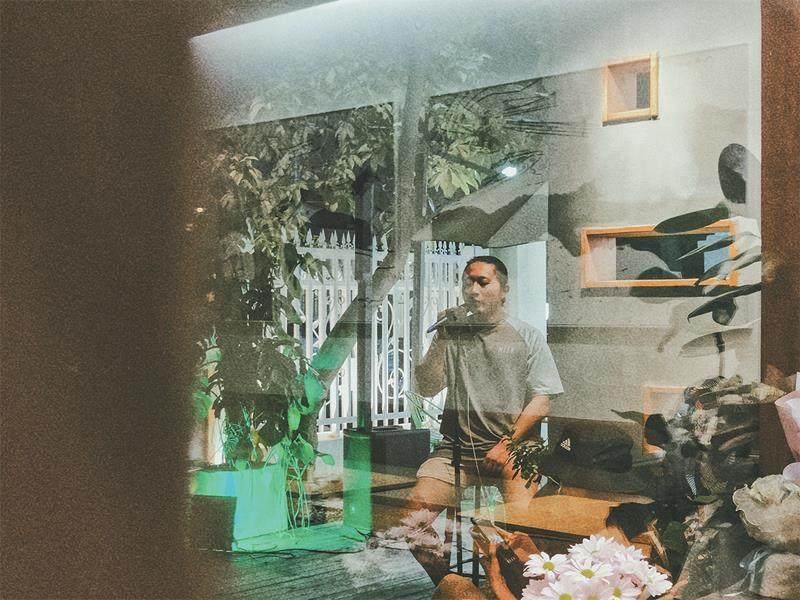

但工作和生活都在高楼大厦里,她感觉离自己的本心越来越远了。当意识到自己的身体和心灵都非常需要自然后,芦芽辞去了工作,生活在杭州良渚的一个村子里,一年四季,生活中都充满了植物的变幻,她越发坚定,这就是自己想要的生活。

在大山中,在田野里,芦芽持续观察自然,并在这个过程中漫游、玩耍、记录和创作,再把这些观察和感受以课程、诗歌、绘画、展览等形式分享给其他人——这是芦芽喜欢且享受的工作方式,自然养活了她,她也给予别人与自然相关的知识与能量。

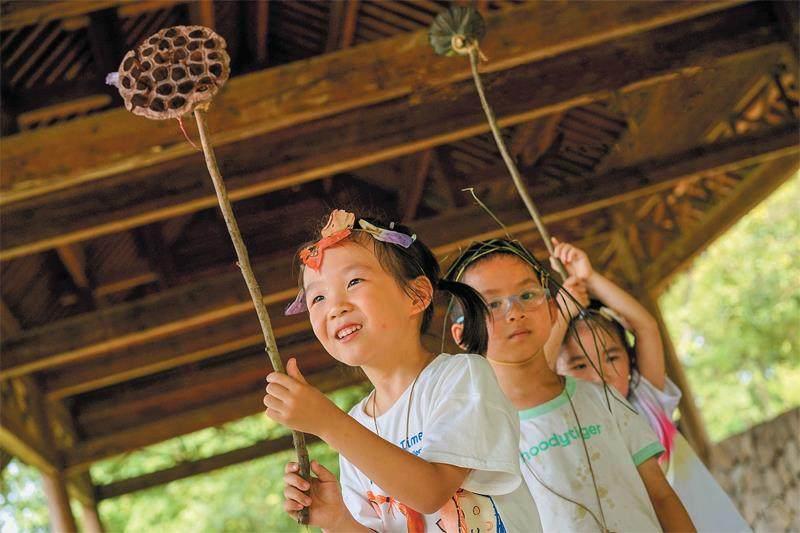

她会带领孩子和感兴趣的成年人去山中用五感体验、连接大自然,并在这个过程中慢慢给予他们一些环境教育、生活教育,以及体验爱与美的目标。比如秋天是一个收获的季节,她就顺势设计了“野游的山民”主题营期活动,带领孩子们走进丰收的田地,挖红薯、收南瓜、打板栗、寻八月炸(一种野果)、找螃蟹。“儿时的秋天里,孩子们四处野游,通过这样的方式庆祝秋天、感知生命、享受友情。如今,我也想以这样的季节体验,让大家在自然中确认自己的力量,在群体中找到自己的位置,在生命中感受万物的和谐。”芦芽对自己的设计理念分享道。

芦芽不会给自己安排很多工作,每个月赚够可以养活自己的钱后,就会选择去自然里创作,在她看来,工作不是人生的目标,更好地与自然玩耍才是。“我希望自己的生活尽量简朴,也在降低自己对物质的一些需求。由此,就可以更随性地选择和坚持一种顺应自己天性和顺应自然节律的生活方式。”

年轻的女孩好不容易从乡村走入城市,却又放弃城市的生活,长期在自然里觀察植物,这样的选择让人很不理解。家人也觉得她整天在山里游游逛逛,实在太理想化和孩子气了,但他们深知她是个从小爱植物的小孩,最终妥协了,尊重她的生活和事业选择。

“我的人生目标是顺应天性,质朴地在自然中生活。”芦芽认为将“自然体验”这件事坚持下去,一定会出现新的风景和新的理解,她语气明快,对未来充满了期待,“就像在一条少有人同行的路上行走,有时候会觉得这个路要消失了,而自己被那些刺刮得满身都是伤口,鞋上也沾满了泥。但只要再往前走走,可能就会看到路边开满了花,或者遇见非常明媚的晴天。我的‘长期主义’就是在自然中一直走,自然也会反馈给我新的风景和体验。”

“啊草字头啊植研所”主理人,自然体验师,橡皮章手作人,植物插画师,曾供职于识花软件“形色”。现居良渚,和自然一起生活。

长期主义心得:注重自我成长,持续积累,秉持长线心态。顺应天性,质朴地在自然中生活,自然也会反馈给你新的风景和体验。