论醉酒者的刑事归责

——不作为犯视角下原因自由行为理论的阐释

2024-01-16孟新雨

孟新雨

一、问题的提出

《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第18 条第4 款规定:“醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。”与同条第3 款关于精神病人刑事责任的规定相比,该款并未以刑事责任能力为标准,对醉酒者是否应当承担刑事责任进行分类讨论,而是径直给出了统一的处理结果——应当负刑事责任。由于个案中醉酒者摄入的酒精总量不同、醉酒者对酒精的敏感和耐受程度不同,酒精对醉酒者辨认、控制能力的影响程度也自然存在差异。限制刑事责任能力状态下的醉酒者仍具备一定的辨认、控制能力,主观的责任要素具备形成基础,要求其承担刑事责任并无障碍。[1]就定罪层面而言,刑事责任能力仅存在“有”和“无”的二分,刑事责任能力是责任存在的前提。就量刑层面而言,刑事责任能力存在“完全”“限制”“无”的程度区分,刑事责任能力作为客观的责任要素参与刑罚的裁量。我国《刑法》第18 条的规定实质上也肯定了刑事责任能力地位的双重性。而本文欲讨论的问题是:在醉酒者受酒精影响完全丧失辨认、控制能力并实施不法行为的场合,[2]需要说明的是,行为人在醉酒状态下完全丧失辨认、控制能力并非笔者的空想。醉酒(急性酒精中毒)在理论上可分为生理性醉酒和病理性醉酒,病理性醉酒是国际公认的无责任能力状态,生理性醉酒亦有可能使行为人陷入无责任能力状态中。德国联邦最高法院在司法实务中就通过医学的方法,并结合具体的案件类型,对生理性醉酒者陷入无责任能力状态的判断标准进行了大致的量化:酒精在行为人血液中的浓度超过3‰时(在严重暴力犯罪时是3.3‰),行为人经常处于无责任能力状态;浓度在3‰以下时,行为人通常具有刑事责任能力;浓度在2.5‰以下时,大部分行为人都一般地保持了刑事责任能力;浓度在2‰时,只有极特殊情况下才能认定行为人为无责任能力(例如行为人因吃药或者高度情绪激动造成了一种累积性作用)。参见[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第1 卷),王世洲译,法律出版社2005 年版,第584 页;黄常仁:《刑法总论——逻辑分析与体系论证》,新学林出版股份有限公司2009 年版,第93 页。《刑法》第18 条第4 款如何获得教义学上的正当性?

国内传统观点认为,《刑法》对陷入无刑事责任能力状态的醉酒者追究刑事责任是严格责任的体现,[3]参见刘生荣:《论刑法中的严格责任》,载《法学研究》1991 年第1 期,第44 页。司法机关无需证明醉酒者的主观罪过。但这种观点既无法从已有的立法资料中分析得出,我国《刑法》中是否存在严格责任也有较大争议,因此未被学界广泛采纳。学界多数观点将《刑法》第18 条第4 款视为注意性规定,并借助德、日的原因自由行为理论对文本内容进行阐释,最高人民法院也以公报的形式认可了原因自由行为理论在我国司法实践中的应用价值。[4]《中华人民共和国最高人民法院公报》2007 年07 期刊载的“福州市人民检察院诉彭崧故意杀人案”的二审判决理由就体现了原因自由行为理论。在该案中,福建省高级人民法院二审认为:“上诉人彭崧曾多次服食摇头丸,并出现过服药后的幻想症状。对此彭崧自己完全清楚。案发当晚,作为一个具有正常行为能力的人,在明知自己吸食毒品后会产生短暂神志异常的情况下,彭崧仍然自愿服食摇头丸,最终导致神志异常而实施杀人行为。正是彭崧的自愿吸毒行为,使其陷于神志异常状态,并在此状态下实施犯罪行为,造成严重的危害后果。故彭崧应当对自己的行为承担刑事责任。”遗憾的是,由于原因自由行为理论在可罚性依据上存在争议,尚未出现能通过罪刑法定原则与责任主义原则双重检视的学说,无法为司法裁判提供统一且有力的论证思路,原因自由行为理论在我国的司法实践中并未真正得到贯彻,部分法官实质上仍将《刑法》第18 条第4 款看作拟制规定并展开论证,具体表现为:忽视或拒绝对醉酒者犯罪时的辨认、控制能力进行鉴定,认为醉酒者具备刑事责任能力;[5]笔者以“刑事案由”“醉酒”“原因自由行为”为关键词,在中国裁判文书网上检索得到30 则裁判文书,筛选得到有价值的裁判文书21 则(除去判决主文中未提到“原因自由行为”及案件未涉及醉酒者刑事归责的裁判文书)。在21 则案例中,仅有3 例在裁判过程中就被告人实施不法行为时的刑事责任能力进行过司法鉴定。即使法官在个案中支持了鉴定申请,根据司法部司法鉴定管理局2016 年制定的《精神障碍者刑事责任能力评定指南》5.2的规定,除实施危害行为时处于辨认或控制能力丧失的首次病理性醉酒者及非自愿再次发生病理性醉酒者,司法鉴定机构都应给出醉酒者具备刑事责任能力的鉴定结论。这样的设计能够减轻法官的论证负担,最大程度地保证同案同判,但为追求裁判效率和判决一致性而牺牲刑事责任能力认定的客观性存在疑问。无论醉酒者主观上是否具有积极追求或放任法益侵害结果发生的意愿,一律按照故意犯罪进行处理,排除过失犯罪成立的空间。[6]在检索得到的21 则案例中,被认定为故意犯罪的有19 则,涉及的罪名包括:以危险方法危害公共安全罪、故意杀人罪、故意伤害案罪、抢劫罪、妨害公务罪、强奸罪和危险驾驶罪。有学者对这种现象进行了分析:法院在认定醉酒犯罪时未充分考虑醉酒者在醉酒之后已经陷入精神障碍状态的事实,根据危害行为发生时行为人与危害结果之间事实上的心理关系确定行为人的刑事责任,实质上是把事实上的过错等同于刑法规范意义的故意或者过失。参见刘士心:《英、美等国刑法中的“马耶夫斯基规则”及其启示——行为人醉酒、吸毒后犯罪的刑事责任新探》,载《法商研究》2017 年第2 期,第157 页。上述做法虽与《刑法》第18 条第4 款的文字表述并不冲突,但已全然背离了原因自由行为理论的构建初衷,对醉酒者的刑事责任能力与主观过错进行从无到有的拟制,更有以刑事政策上的目的架空责任主义原则的风险。除此之外,由于法律拟制本质上是一种立法类推,[7]参见张明楷:《刑法分则的解释原理》(第2 版),中国人民大学出版社2011 年版,第634 页。在司法实践中不能推而广之地对拟制规定进行适用,将《刑法》第18 条第4 款视为拟制规定将对吸毒者的刑事归责带来一系列的次生影响,使酒后犯罪和毒后犯罪的处理思路更加复杂化。[8]如果将《刑法》第18 条第4 款理解为拟制规定,由于拟制规定仅能适用于法律明文规定的情形,吸毒者显然无法根据该规定实现入罪。在此背景下,要么直接得出吸毒者不负刑事责任的结论,但此种方案显然与刑事政策的要求和公众的朴素法感情相背离。要么借助原因自由行为理论对吸毒者的刑事归责进行论证,但此种方案难以说明为何在构造上相类似的酒后犯罪和毒后犯罪,需要运用两种完全不同的路径实现入罪。

尽管既有学说在原因自由行为可罚性依据这一问题上左支右绌,但原因自由行为理论无疑为我国醉酒者的刑事归责提供了一条可供借鉴的论证思路。有鉴于此,本文将尝试以新的视角对原因自由行为的可罚性依据进行说明,为我国醉酒者的刑事归责扫清障碍。

二、既有理论的归纳与反思

(一)显性的争议:构成要件模式与责任模式

原因自由行为的特点,在于犯罪构成要素在时空层面的分离——结果行为符合构成要件,并且具备实质上的法益侵害性,而原因行为时行为人具备责任能力,规范层面的故意和过失具备形成的基础。原因自由行为可罚性的证成过程,实际上就是将要素整合评价到同一行为阶段的过程。在此过程中,刑法基本原则之间的矛盾和冲突难以避免,合理的解释离不开合目的的取舍。“构成要件模式”恪守责任主义原则,试图将原因行为塑造为形式上符合构成要件、实质上具备法益侵害性的实行行为(或实行行为的组成部分);而“责任模式”坚持罪刑法定原则,着力于结果行为时行为人可谴责性的说明。尽管原则之间并不存在天然的优先与劣后之别,但在原因自由行为可罚性这一具体问题的证成上,不同原则的可解释性存在区别,归责的基本立场也将直接决定论证的阻力大小。在本部分,本文将从各原则的要求出发,对不同立场下原因自由行为可罚性的证成难度进行评估,并对学说进行简要介绍和反思。

1.罪刑法定原则对实行行为定型性的要求

“罪刑法定原则主要是构成要件的原则,它主要解决的是刑法的形式合理性问题。”[9]陈兴良:《罪刑法定主义的逻辑展开》,载《法制与社会发展》2013 年第3 期,第55 页。在司法活动中,罪刑法定原则发挥着限制处罚的机能,而这一机能主要通过被构成要件所定型化的实行行为来实现:司法机关只能对《刑法》分则规定的行为进行处罚,而不能恣意对行为作入罪处理。结果行为符合构成要件毋庸置疑,但由于我国《刑法》与德国、丹麦等国家的刑法典不同,并未将达到特定程度的醉酒行为规定为犯罪,[10]《德国刑法典》第二十八章“危害公共安全的犯罪”中第323 条a 规定:1.故意或过失饮酒或使用其他麻醉品,使自己处于无责任能力或不能排除其无责任能力的醉酒状态下实施犯罪行为的,处5 年以下自由刑或罚金刑。2.所处刑罚不得重于其在醉酒状态下实施的犯罪的刑罚。3.如果在醉酒状态下实施的行为仅在告诉、授权或要求判刑情况下才进行刑事追诉的,该行为非经告诉、授权或要求判刑不得追诉。详见《德国刑法典》,徐久生译,北京大学出版社2019 年版,第227 页。《丹麦刑法典》第十五章“危害公共安宁与秩序之犯罪”中第138 条规定:故意或者过失严重醉酒的,若行为人在当时条件下对他人之人身或者有价值之财产构成危险,则应当处以罚金,或者处以不超过六个月之监禁。详见《丹麦刑法典与丹麦刑事执行法》,谢望原译,北京大学出版社2005 年版,第43页。对原因行为进行处罚似乎无法通过罪刑法定原则的检验。有学者认为,囿于现有的刑法理论与我国现行《刑法》几乎不可能圆满解决原因行为在实行行为定型性上缺失这一问题,求诸于立法、将自招精神障碍的行为设置为独立的犯罪并规定明确的构成要件,才是解决上述问题的唯一方案。[11]参见何庆仁:《原因自由行为理论的困境与诠释》,载《中国刑事法杂志》2002 年第2 期,第32 页。

但上述观点对实行行为定型性的理解似乎过于狭隘。为了文字表达上的简洁,我国《刑法》分则所规定的构成要件多以单独犯、作为犯为典型进行描述,这种封闭性的表达必然具有局限性,严格恪守实行行为定型性可能会导致处罚范围的不当缩小。在犯罪论体系中,间接正犯与不真正不作为犯虽然在存在论意义上并未实施符合构成要件表述的实行行为,但其行为在规范论意义上确与实行行为具有相当性。在间接正犯中,只要定型的实行行为在规范层面可以归属于行为人,即使该行为与行为人并不存在物理意义上的联系,也不影响构成要件符合性的判断。在不真正不作为犯中,行为人在存在论意义上并未实施任何积极的动作,但只要不作为的状态与实施定型的实行行为对法益侵害结果的引起具有同价值性,行为人便不能免于刑法评价。由此可见,实行行为定型性原则有一定的解释空间。

有鉴于此,支持构成要件模式的学者参考间接正犯实行行为定型性的证成路径,将原因行为时的行为人与结果行为时的行为人视为两个独立主体,[12]人的存在包括物质与精神两个方面,在原因行为与结果行为两个不同的阶段,行为人在物质上是同一具身体、同一个躯壳,但在精神上并非同一。这意味着,醉酒的人在醉酒前与醉酒后责任能力上的不同,决定了可以把招致责任能力障碍状态的原因行为(醉酒)与在责任能力障碍状态下所实施的不法行为作为两个不同的人所实施的行为进行评价。参见黄继坤:《醉酒的人犯罪的罪责处断——基于类比犯罪参与的分析》,载陈兴良主编:《刑事法评论(第32 卷)》,北京大学出版社2013 年版,第382 页。进而提出了“间接正犯类似说”。该说认为,行为人有意使自己陷入无刑事责任能力状态,并将该状态下的自己作为犯罪工具加以利用,这与行为人教唆无刑事责任能力者实施犯罪没有实质上的差别。该说在比较法上也得到了判例的肯认,德国帝国法院早在1892 年的“牛奶车夫案”中就运用类比思想对醉酒的车夫碾伤行人的行为进行说明,将案件视为“被告在驾车穿过城市时,把驾驭自己野性十足的马的缰绳交给了一位失去意识的第三人”[13][德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第1 卷),王世洲译,法律出版社2005 年版,第605 页。。但类比思想既是间接正犯类似说存在的基础,也是其弱点所在。首先,原因行为与间接正犯行为在价值层面上不具有同质性。结合结果行为进行整体观察时,醉酒行为确实具有刑法上的意义,但与结果行为解绑后却仅能给予其中性评价,这与间接正犯将实施犯罪的意思灌输给第三人的行为存在本质不同。其次,醉酒者对无责任能力状态下的自己的行为并无持续性的意思支配作用存在,这种“松弛的支配”通常无法达到间接正犯对被利用者的支配程度。[14]参见柯耀程:《变动中的刑法思想》,中国政法大学出版社2003 年版,第146-147 页。假使在程度上通过了相当性的检验,也完全存在更直接的入罪方式,不必牵强附会原因自由行为理论解决问题。最后,这种类比不适用于过失犯场合。如果行为人实施原因行为时不希望法益侵害结果发生,则难言将陷入无责任能力状态的自己作为犯罪工具利用,原因行为与间接正犯行为的类比也就失去基础。[15]也有学者认为,由于亲手犯无法适用间接正犯理论,在原因自由行为可罚性问题上采用间接正犯类似说会导致刑法理论之间的矛盾。但将刑法分则部分罪名理解为“亲手犯”是否合适,本身存在极大的争议,本文在此不作展开讨论。上述观点参见许恒达:《“原因行为”的刑事责任》,载《台大法学论丛》第39 卷第2 期(2010 年),第371-373 页。

除了借鉴间接正犯理论,亦有学者和实务工作者对实行行为概念采取了相对缓和的理解,并类比防卫过当话题中一体化的防卫行为的认定方法,将结果行为与原因行为统一为一体的实行行为加以观察,并提出了“统一行为说”。[16]在日本,最高裁判所的判例及下级裁判所的判例中,时常出现“一连行为”这样的提法,用以在构成要件阶段判断实行行为的存在时点及因果关系的存否,在违法阻却阶段判断防卫过当成立与否,在责任阻却阶段判断原因自由行为的可罚性等。参见曾文科:《论复数防卫行为中的评价视角问题——以日本判例为素材的分析》,载《中国案例法评论》2015 年第1 期,第76 页。较早提出该主张的小野清一郎教授认为:“如将单纯的饮酒行为认定为杀人之行为或伤害之行为,则不仅在言词上有不合理之处,同时,在实质上也有忽视个人自由的嫌疑。惟在现实上如作出粗暴行为时,或可将前后之行为予以合并而视为杀人或伤害之实行行为。”[17][日]小野清一郎:《原因において自由な行为》,载《綜合法学》1959 年第1 卷第1 号。转引自徐文宗:《论刑法的原因自由行为》,北京大学出版社2006 年版,第112 页。我国的李世阳教授继承了统一行为说的基本思路,并将该理论还原到了行为论的层面对其进行了完善。他认为客观外在的行为是在主观意志的支配下实施的,行为意思的同一性在一体行为的判断中具有核心作用。在原因自由行为中,行为人实施原因行为时的法规范违反态度延续到了结果行为,据此完全可以将原因行为与结果行为视为行为论意义上一体的行为,并对该一体的行为进行客观归属与主观归属。[18]参见李世阳:《刑法中行为论的新展开》,载《中国法学》2018 年第2 期,第162-163 页。作为实行行为组成部分的结果行为符合实行行为定型性的要求,而行为人在实施作为实行行为组成部分的原因行为时具有责任能力和主观过错,这样的处理模式从表面上看同时贯彻了罪刑法定原则与责任主义原则,但仍存在一些无法回避的问题:一方面,原因行为与结果行为毕竟是行为人在不同责任能力状态下实施的行为,两个行为在时间空间上的紧密程度、行为样态的相似程度等方面都无法与前后实施的两个防卫行为相当,将原因自由行为与一体化的防卫行为进行类比不具有事实基础。另一方面,原因行为从作为犯的角度观察并不具备法益侵害性,以意思的延续为由生硬地将两个独立的行为黏合为一个实行行为不具有说服力。

2.罪刑法定原则对实行行为法益侵害性的要求

在实行行为定型性之外,罪刑法定原则的实质侧面对实行行为的认定提出了更高的要求。在不损害立法的权威性、不超出国民预测可能性的前提下,不符合构成要件的行为尚有可能通过评价的方法满足实行行为的形式要求,但根本缺乏法益侵害性的社会一般行为与实行行为之间却是泾渭分明的。如果抛开结果行为进行观察,醉酒行为或许会对行为人的身体健康造成一时或永久性的损伤,但通常不会对于行为人专属法益之外的其他法益造成直接侵害。作为现代社会生活方式的组成部分,如果对醉酒行为在刑法上给予完全负面的评价,更可能对公民的自由形成不合理的限制。“间接正犯类似说”与“统一行为说”解释乏力,固然有类比层面的深层问题,两个学说过分侧重于原因行为实行行为定型性的说明而忽视其法益侵害性的塑造,也是其难以合理说明原因行为可罚性的重要原因。

为借助结果行为发掘原因行为内在的法益侵害性,支持构成要件模式的学者们将目光投向了因果关系领域并形成了“相当因果关系说”。该说认为,要将原因行为认定为实行行为,原因行为就必须对结果行为进行完全的支配,即使行为人陷入无责任能力状态,因果关系也能自动地向前继续发展。此时结果行为便可看作原因行为的自然流出,不再具有独立的法规范意义。[19]参见冯军:《刑事责任论》(修订版),社会科学文献出版社2017 年版,第303 页。为肯定结果行为的自动性,行为人就必须具有“一旦喝酒就会实施暴力”之类反复持续的习性,使原因行为的危险程度与“设置定时炸弹”相当。[20]参见[日]西田典之:《日本刑法总论》(第2 版),王昭武、刘明祥译,法律出版社2013 年版,第260页。“相当因果关系说”的劣势在于:一方面,该说以行为人的特殊习性作为立论前提,限制了原因自由行为的可罚范围。如行为人不具备特殊习性,该说便难以说明原因行为的危险性,无法应对实践中的复杂状况。另一方面,该说忽视了原因自由行为理论的列后适用性。原因自由行为理论只是为解决刑法基本原则的冲突而提出的妥协方案,如能通过既有的理论解决问题则不应适用。行为人具备特殊习性时,其实施的触发自身高度危险的行为便已经创设了刑法所不允许的风险,将其径直评价为实行行为即可,牵强附会适用原因自由行为理论只会徒增思维成本。[21]参见齐文远、刘代华:《论原因上自由行为》,载《法学家》1998 年第4 期,第21-22 页。

“相当因果关系说”借助因果关系理论正向地说明原因行为蕴含着完整的法益侵害性,而“正犯行为说”则借助结果行为回溯地就原因行为的法益侵害性进行补强。以平野龙一教授、曾根威彦教授为代表的学者采取二元的实行行为概念,将传统意义上所理解的统一的实行行为分解为“作为正犯的实行行为”和“作为未遂的实行行为”。前者仅具有导致法益侵害结果的抽象危险性,是因果关系的起算起点,而后者具有导致法益侵害结果的具体危险性,划定了犯罪预备与犯罪未遂的界限。[22]参见[日]平野龙一:《正犯与实行》,载团藤重光编集:《佐伯千仞博士还历祝贺·犯罪与刑罚》(上),有斐阁1968 年版,第455 页,转引自黄旭巍:《原因自由行为可罚性基础之批判与重构》,载赵秉志主编:《刑法论丛(第12 卷)》,法律出版社2007 年版,第389 页。具体运用在原因自由行为中,原因行为具有法益侵害的抽象危险,已经可以被评价为是正犯行为,但只有行为人实施结果行为时,原因行为才惹起法益侵害的具体危险,从而具有可罚的违法性,此时才能回溯性地认为原因行为具备了构成要件符合性并将其作为处罚的对象。[23]参见陈子平:《刑法总论》,元照出版有限公司2015 年版,第331 页。“正犯行为说”将实行行为分为具备一般危险性的实行阶段和具备具体危险性的实行阶段,对于原因自由行为中故意犯预备与未遂的界分具有重要的理论意义,但该观点并未就“原因行为具备导致法益侵害的抽象危险”这一关键的前提性的判断提供有说服力的依据,即使运用其框架也难以将原因行为视为正犯行为进而证成原因行为的可罚性。此外,将实行行为概念进行分解,也容易引起概念上的混淆。[24]参见张明楷:《刑法学》(第6 版),法律出版社2021 年版,第404 页。

3.责任主义原则对实行行为与责任同时性的要求

作为责任主义原则的派生原则,“行为与责任同时存在”原则可以从两个层面展开:第一层面的“同在性原则”仅表明了排斥客观归罪的基本态度,第二层面的“同时性原则”才进一步阐明了责任主义原则在入罪层面的具体要求。以非决定论为基础,同时性原则集中体现了对人类尊严的尊重,行为人在具备法规范理解能力和行为控制能力的前提下主动实施不法行为,刑法才能对行为人不忠诚于刑法的态度进行非难。在原因自由行为理论中,醉酒者在实施形式上符合构成要件、实质上具备法益侵害性的结果行为时已经陷入无责任能力状态,主观上的故意和过失也不具备形成的基础。将结果行为作为原因自由行为可罚性的解释阵地,就必须从同时性原则着手进行突破,此类学说也被统称为“责任模式”。

部分学者选择对同时性原则进行解释论改造,其中较具影响力的是“最终意思决定说”。支持该学说的学者并未承认原因自由行为是该原则适用的例外,而是选择对“行为与责任同时存在”原则进行变通解释——“行为与责任同时存在”原则中的“行为”不仅仅指实行行为,“预备行为与责任同时存在”“预备前行为与责任同时存在”也是该原则的应有之义。[25]参见[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006 年版,第138 页。佐伯千仞教授即认为,“所谓责任,是指行为的非难可能性,而责任能力、故意及过失,只不过是这种非难可能性大致上的推断根据而已,并非责任本身。因此,原因自由行为的实行行为是无责任能力下的举动,完全可以依据行为人先前有责任能力时的意思态度来追究其有无非难可能性。”[26]参见[日]佐伯千仞:《原因自由行为》,载《刑事法讲座》(第2 卷),有斐阁1952 年版,第308 页,转引自黄继坤:《原因自由行为研究——以醉酒的人犯罪为中心》,法律出版社2014 年版,第99 页。在原因自由行为中,只要行为人在陷入无责任能力状态前的最后时点形成了最终的意思决定,并且将该意思决定完整地贯彻到结果发生的阶段,即可就结果行为追究行为人的刑事责任。

该说对责任本质的认识并无问题,但对同时性原则所作的解释却难以成立。首先,该说并无实体法上的根据。[27]作为责任模式“例外说”曾经的支持者,陈兴良教授在其著作《本体刑法学》中曾有过以下论述:“行为与责任同时存在”原则的提出是为了防止客观归罪,但原则必有例外,只要例外是合理的就应当承认。与其对实行行为作牵强的扩大解释,不如承认原因自由行为是“行为与责任同时存在”原则的例外。但在其之后发表的著作《判例刑法学》中,陈兴良教授的态度发生了彻底转变,承认例外说确实无实体法上的依据。参见陈兴良:《本体刑法学》(第3 版),中国人民大学出版社2017 年版,第327 页;陈兴良:《判例刑法学》(第2 版),中国人民大学出版社2017 年版,第209-216 页。作为注意性规定,我国《刑法》第18 条第4 款与同条第1 款、第3 款形成对照,着重强调醉酒者不能因责任能力的降低或丧失而减免刑罚,并无为同时性原则设置例外之意。[28]根据全国人大常委会法治工作委员会刑法室主编的立法释义书,立法机关作出此规定的主要考虑是:对于醉酒的人是否具备完全的辨认和控制自己行为的能力,存在很大的认识分歧……醉酒本身是一种不良的行为,即使行为人的认识能力、控制能力有所减弱,也完全是人为的,是行为人醉酒前应当预见的。这种情况下减轻其责任,对于被犯罪行为侵害的受害人不公平。同时,因为其先前自我选择了完全可以避免的不良行为,而要求其对该行为之后发生的危害后果承担责任,法律上完全具备正当根据。同时,对醉酒的人减轻刑事责任,难以防止一些人故借“耍酒疯”进行犯罪活动,也不利于抵制和反对酗酒的不良行为。参见王爱立主编:《中华人民共和国刑法释义》,法律出版社2021 年版,第33 页。其次,该说的立论基础存在疑问。意思并不是凝然不动的实体,行为人在实施原因行为时对法益侵害结果所抱有的主观心态无法像计算机储存数据那样完整地保存到结果行为的阶段,在责任能力丧失的时点便已经消失殆尽。况且行为人在结果行为阶段虽然丧失了刑事责任能力,但仍具有行为能力,能够根据自由意志安排自己的行为,只是这种意志已经不在正常人格的支配之下而已。[29]参见[日]中山研一等编:《现代刑法讲座》(第2 卷),成文堂1979 年版,第283-284 页,转引自马克昌:《比较刑法原理:外国刑法学总论》,武汉大学出版社2012 年版,第424 页。再次,责任能力作为客观的责任事实,必然具有极强的时空属性,行为人在实施结果行为之前或之后是否具有责任能力,对结果行为的评价不具有任何价值。尽管故意和过失作为价值判断的产物并不具有存在论上的意义,但规范意义上的故意和过失也必须以责任能力的存在为前提,否则将与事实意义上的行为意思混为一谈。最后,该说对同时性原则的解释有违反宪法的嫌疑。无论在我国还是在比较法上,同时性原则都被视为宪法中人权保障思想在刑法中的具体体现。[30]参见张明楷:《责任论的基本问题》,载《比较法研究》2018 年第3 期,第4 页;[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第1 卷),王世洲译,法律出版社2005 年版,第600 页;[德]乌尔斯·金德霍伊泽尔:《刑法总论教科书》(第6 版),蔡桂生译,北京大学出版社2015 年版,第224 页。如果结果行为发生时行为人并不具备控制和辨认自己行为的能力,法益侵害结果就非行为人人格意志的追求,要求行为人承担刑事责任便与惩罚失控的动物或机器无本质差别,这样无疑构成了对人类尊严的贬低。

除了对“行为与责任同时存在”原则进行解释论改造外,责任模式的理论创始者Hruschka 还对刑事归责原理进行了重塑,以解决结果行为的入罪问题。他将责任归属法则分为初阶归责和二阶归责:犯行自由行为(违反“任何人不得实施犯行侵害法益”要求的行为)适用初阶归责,责任认定时点不变;原因自由行为(违反“不得使自己因无能力而违反刑法规范”要求的行为)适用二阶归责,责任认定时点例外前置。[31]Hruschka, Probleme der actio libera in causa heute, JZ 1989, S.311.转引自许恒达:《“原因行为”的刑事责任》,载《台大法学论丛》第39 卷第2 期(2010 年),第391 页。这套理论看似精妙,但仍然存在一些无法回避的问题。一方面,Hruschka 为解释原因自由行为入罪问题而例外设置二阶归责,以此排斥初阶归责的适用(实际上就是排斥“行为与责任同时存在”原则的适用),也只是在自创的体系中循环论证。另一方面,将“不得使自己因无能力而违反刑法规范”视为公民的义务,却没有对义务存在的合理性进行说明,可能对公民自由造成不合理的限制。Hruschka 本人亦认为,只有通过立法,二阶归责才能免于责任主义原则与罪刑法定原则的抨击。[32]Joachim Hruschka, Die actio libera in causa-speziell bei § 20 StGB mit zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung,JZ 1996, S.69.转引自冯军:《刑事责任论》(修订版),社会科学文献出版社2017 年版,第290 页。

Hruschka 之后,Joerden 在继承二阶归责理论的基础上,将责任归属法则分为正规归责与非正规归责。他认为,基于自由意志而实施的行为能够中断某个因果历程并开启另一个全新的因果链。在正规归责中,行为人的行为要经过行为归责与罪责归责两个阶段的判断,只有行为在两阶段的评价皆被论为自由,始可要求行为人对行为负责。[33]参见古承宗:《重新检视原因自由行为的可罚基础》,载《月旦法学杂志》第328 期(2022 年),第44页。而将原因自由行为套入正规归责时,由于行为人在结果行为阶段仍然具有行为选择的可能,其自由实施的结果行为通过了行为归责的检验并中断了原因行为开启的因果序列,但结果行为又无法满足罪责归责的要求,因此无法得出行为人有罪的结论。[34]参见古承宗:《重新检视原因自由行为的可罚基础》,载《月旦法学杂志》第328 期(2022 年),第44页。为了解决这一问题,Joerden 为原因自由行为设计出了非正规归责——由于行为人违反了不真正义务(“任何人不得放任自己陷入障碍状态”),其在责任能力障碍状态下实施的结果行为虽然中断了法益侵害结果与原因行为在行为归责层面的回溯关系,却不能中断两者在罪责归责层面的回溯关系,行为人最终仍需要为结果行为负刑事责任。[35]Joerden, Strukturen des strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs, 1988, S.46.转引自古承宗:《重新检视原因自由行为的可罚基础》,载《月旦法学杂志》第328 期(2022 年),第44-45 页。Joerden 从人的自由意志对因果链条连续性的影响切入,揭示了原因行为无法被评价实行行为的深层原因,强有力地捍卫了责任模式的立场,但由于不真正义务终究不是刑法规定的行为义务,该理论同样会面临罪刑法定原则的质疑。

为了解决这一难题,我国台湾地区的古承宗教授从“不能安全驾驶罪”的论证思路中汲取灵感,认为实施构成要件行为当然等同于违反行为义务,但不等于行为义务的范围仅限于“不得实施构成要件行为”,还实质包括了避免其他足以促成实现犯罪或强化法益危险的条件,“任何人不得放任自己陷入障碍状态”本就是所有构成要件所蕴含的行为义务。[36]参见古承宗:《重新检视原因自由行为的可罚基础》,载《月旦法学杂志》第328 期(2022 年),第48页。但不能独立于结果行为而对原因行为做出违反行为义务的评价,只有行为人实施了结果行为,其抵触的行为规范的效力范围才会因“自愿陷入障碍状态”这一隐性的结果要素而扩及原因行为。[37]参见古承宗:《重新检视原因自由行为的可罚基础》,载《月旦法学杂志》第328 期(2022 年),第48-49页。古教授从构成要件内含的行为义务范围入手,通过解释的方法为“任何人不得放任自己陷入障碍状态”这一抽象的义务在实体法中找到了落脚点,避免了与罪刑法定原则发生正面冲突。但该观点对构成要件所形塑的行为义务进行了扩张解释,在构成要件明确规定的实行行为之外又对公民施加了更为前置的行为禁令,亦有突破罪刑法定原则的嫌疑。除此之外,该观点一方面切断了法益侵害结果与原因行为在因果关系层面的回溯关系,认为原因行为仅导致了“自愿陷入障碍状态”这一法益侵害结果之外的隐性结果,另一方面又认为行为人在实施原因行为时已经实质违反了构成要件蕴含的行为义务,而将原因行为时的责任要素服务于结果行为的评价,该观点在客观归责与主观归责之间呈现的割裂态度难以自洽。

4.小结

从以上的分析可以看出,围绕原因自由行为可罚性问题,不同原则的解释弹性存在显著差异。责任主义原则对实行行为与责任同时性的要求以宪法原则为依托,对其进行变通解释或者设置例外会对人类的尊严构成贬低。罪刑法定原则对实行行为法益侵害性的要求亦为刚性,将社会一般行为纳入刑法评价将对公民的权利造成不当干涉。罪刑法定原则对实行行为定型性的要求是为了防止司法者恣意入罪,在不违反该机能正常发挥的前提下具有更大的解释弹性。为了尽可能降低论证阻力,原因自由行为可罚性的证成应采取构成要件模式,以责任主义原则为基本遵循,将行为人具备责任能力时实施的原因行为解释为实行行为(或实行行为的组成部分),着重刻画原因行为的法益侵害性,并对原因行为的实行定型进行补充说明。

(二)隐性的线索:实在性事实观与评价性事实观

对学说进行构成要件模式与责任模式的立场划分,已经成为原因自由行为讨论中的固有思维模式,但在罪刑法定原则与责任主义原则这对基本争议之外,实在性事实观与评价性事实观也是贯穿原因自由行为讨论的一对隐性线索。与基于存在论的实在性事实观不同,评价性事实观是以对实际发生事实的评价面代替其客观实在面去认定法律事实性质的理念。[38]参见王志远、杜磊:《评价性事实在刑事责任赋予中的意涵——以原因自由行为的犯罪构造难题为例》,载《法律科学》2017 年第2 期,第62 页。上文提及的学说中,多数在论证过程中都有评价性事实观的体现:“间接正犯类似说”放弃了将客观实在意义上的原因行为解释为实行行为,而是通过相当性评价的方式,使原因行为背后的间接正犯行为满足了实行行为定型性的要求;责任模式下的学说则放松了在客观实在意义上对“行为与责任同时存在”原则进行坚守,而是根据行为人实施原因行为时的意思决定或其他素材,从评价意义上认定行为人在结果行为阶段亦有非难可能性。[39]参见王志远、杜磊:《评价性事实在刑事责任赋予中的意涵——以原因自由行为的犯罪构造难题为例》,载《法律科学》2017 年第2 期,第62 页。以实在性事实观与评价性事实观为标准,可以对上文提及的学说进行重新认识:

表一 原因自由行为理论的立场划分

以构成要件模式为基本立场对原因行为的实行行为性进行重新塑造,同样需要在实在性事实观与评价性事实观之间进行抉择。当实在性事实观能够圆满完成认定法律事实性质的任务时,由于其在认定上更具直接性和说服力,评价性事实观自然无用武之处。但对构成要件模式下的各类学说进行反思后不难发现,从实在性事实观出发展开论证的学说在原因行为法益侵害性的发掘方面显得尤为乏力,而基于评价性事实观的“间接正犯类似说”却成为理论界最具影响力的学说,这恰恰说明在原因自由行为可罚性的论证中,评价性事实观的发展潜力或许强于实在性事实观。倘若从原因行为本身的性质入手分析,也同样能够得出上述结论:从刑事责任能力在犯罪论体系中的地位来看,具备完全刑事责任能力本身不是对社会成员的一种利好,而意味着其需要承担更重的社会责任或者说不利益。原因行为在事实层面的直接效果是使行为人的辨认、控制能力造成一时性减损,而完全刑事责任能力状态本身并非刑法所保护的法益甚至难以被评价为一种利益,一味地坚持实在性事实观对原因行为进行观察自然难以证成原因行为的法益侵害性,从评价性事实观入手对原因行为进行刻画才是合理选择。

在评价素材的挑选上,仅以原因行为为素材的“间接正犯类似说”囿于其在类比层面的固有缺陷,其理论已经难有进一步创新发展的空间,而以结果行为为素材也将背离以责任主义原则为遵循的基本要求,以原因行为与结果行为整体为素材、运用评价性事实观发掘评价层面的实行行为成为可能的进路。但正如本文在对“统一行为说”进行批判时所提到的那样,原因行为与结果行为毕竟是行为人在不同责任能力状态下、基于不同的事实意思实施的行为,两个行为在时间上并非紧密接续,行为样态也完全不同,如何运用评价性事实观对评价素材进行二次加工、合理地将两个行为阶段贯通起来成了理论构建的首要问题。

至此,不作为犯理论成为了本文当然的立论基础。作为评价性事实观在犯罪论中的具体应用,不作为犯在行为方式与行为危害性认定上具有显著特殊性,能为一体化实行行为的塑造提供理论支持。首先,不作为的状态不需要积极的意识活动及身体活动即可自然延续。如果能将特定情况下“维持辨认、控制能力”解释为刑法所要求的作为义务,那么蕴含于原因行为与结果行为背后的不作为行为就成为了值得刑法评价的对象,原因行为阶段与结果行为阶段就能够合理地通过评价意义上的不作为行为贯通起来。其次,不作为行为借助相当性评价与具体犯罪构成要件实现对应,而无需借助存在论意义上的身体活动,恰好可以弥补原因行为部分在实行行为定型性上的缺陷。再次,不作为行为的法益侵害性并非直接蕴含于行为之中,而是从行为人的保证人地位推导而来,亦能为原因行为部分法益侵害性的发掘提供新的选择。最后,由于不作为犯的犯罪构成更为严格,司法者的论证义务更高,与既有的学说相比较并不会对行为人不利。梁云宝教授甚至认为,原因自由行为理论本就无法与现有的犯罪论体系保持一致性,废除原因自由行为理论后,求诸不作为犯理论即可以实现犯罪论体系的周延。[40]行为人在实施原因行为前已具有作为义务时,是典型的不作为犯模型结构,无需特别论证。行为人在实施原因行为前不具有作为义务,但行为人对符合构成要件的法益侵害持故意或过失心态,并自陷于无责任能力状态而造成了符合构成要件的法益侵害结果,此时属于作为义务系危险前行为而引起的不作为犯。梁云宝:《犯罪论体系视阈下的“原因自由行为”理论之否定》,载《法学》2012 年第1 期,第56 页。

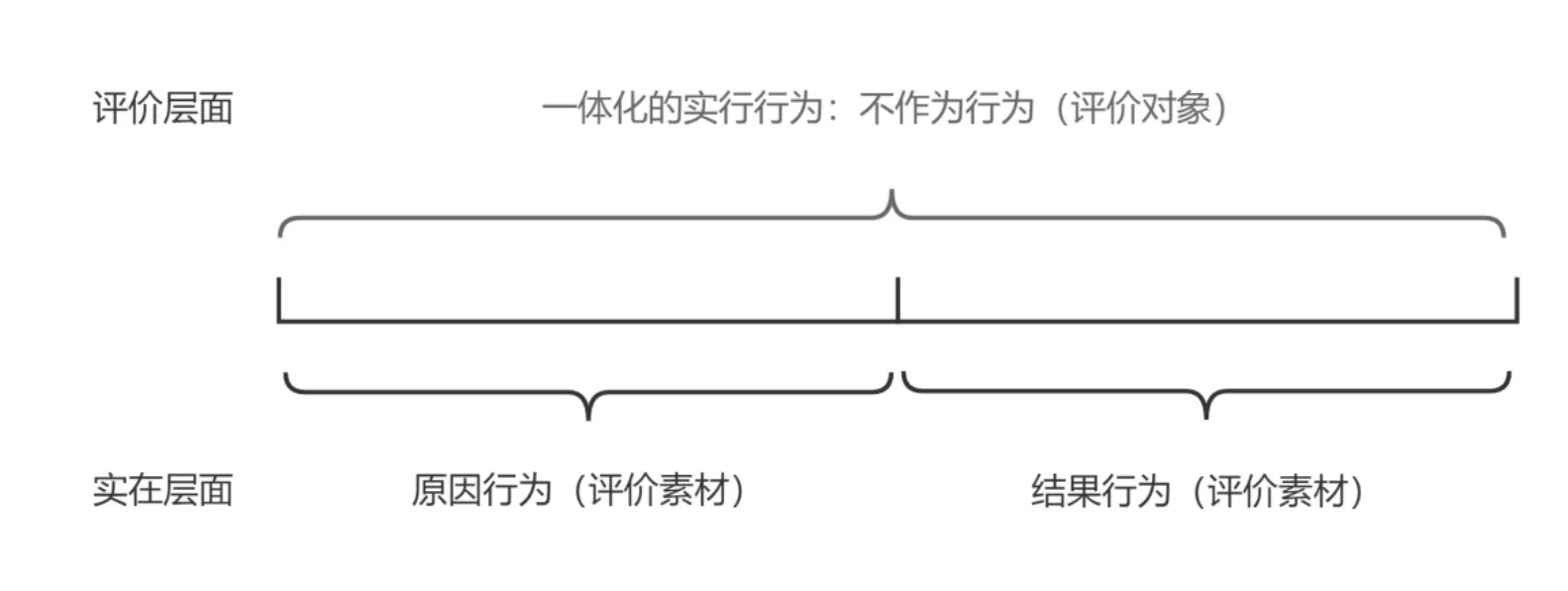

图一 本文的基本论证思路

诚然,行为人在实施原因行为之前已经具有特定的作为义务时,将原因行为径直理解为其减损责任能力、逃避作为义务的手段即可,无需借助原因自由行为理论进行说明。[41]无论行为人在陷入无刑事责任能力状态之前已经负有具体的作为义务(对应必然发生的事件,例如铁路扳道工负有于特定时点切换火车运行轨道、避免火车相撞的作为义务),还是仅负有抽象的作为义务(对应未必发生的事件,例如带孩子到河边野营的父亲负有照看孩子、避免孩子发生坠河等意外的作为义务),行为人都有义务保持自身的作为能力,以保证义务的顺利履行。虽然行为人在结果行为阶段不再具备作为可能性,但回溯到原因行为阶段观察,行为人以自醉陷入无责任能力为手段主动排除了作为可能性,使客观上本可能履行的义务变为不能,就不允许其再利用作为可能性要件进行抗辩。但不能忽视的问题在于,行为人在实施原因行为前并不具备作为义务时,如果不从原因行为本身发掘出行为人的作为义务,就无法顺利适用不作为犯的犯罪构成实现入罪。遗憾的是,梁云宝教授在文章中并未对作为义务的形成进行更详细的阐释。以此为契机,本文在坚持构成要件模式基本立场的前提下,尝试借助不作为犯理论,对原因行为的入罪过程做进一步还原。

三、不作为犯视角下原因自由行为的再审视

(一)原因行为是作为义务的来源

1.观念上的日常行为无评价意义

欲要证成一体化实行行为的可罚性,首先需要确定作为评价素材的原因行为所指代的事实对象。尽管醉酒行为应当被认定为原因行为已经是我国学界的共识,但却鲜有学者对“醉酒行为”这一概念本身做出进一步的澄清,我国既有的刑法规范也难以为“醉酒行为”的界定提供有效支持。《刑法》第18 条第4 款所描述的“醉酒”是一种事实状态而非具体行为,且条文也并未对醉酒状态的认定标准进行详细说明。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》虽就《刑法》第133 条危险驾驶罪中“醉酒驾驶机动车”这一行为样态的认定标准进行了补充,[42]根据该规定,在道路上驾驶机动车,血液酒精含量达到80 毫克/100 毫升以上的,属于醉酒驾驶机动车,依照《刑法》第一百三十三条之一第一款的规定,以危险驾驶罪定罪处罚。但同一语词在刑法不同条文中的具体含义未必相同,司法机关针对分则中具体罪名提出的认定标准也并不具有普遍适用性。

醉酒行为在概念上的模糊性也对原因自由行为的讨论产生了负面影响,学者们在讨论中往往将醉酒行为与饮酒行为画上等号,将行为人从开始饮酒到陷入无责任能力状态的整个过程视为原因行为,但这样粗糙的处理方式将日常生活意义上的饮酒行为也包含在原因行为之中,必然会对原因行为法益侵害性的解释造成阻碍,“在没有实行行为性的行为中寻找实行行为”[43]张明楷:《外国刑法纲要》(第3 版),法律出版社2020 年版,第175 页。也成了构成要件模式备受质疑的根本原因。

为解决上述问题,本文尝试以“酒精是否对行为人的辨认、控制能力产生实质影响”为标准,将饮酒行为与醉酒行为在评价上进行分离。从医学的角度看,酒精必然会对饮酒者的中枢系统造成抑制,[44]参见何恒攀:《刑事责任能力适用》,中国人民公安大学出版社2012 年版,第182 页。在酒精摄入量不断增加的过程中,酒精对饮酒者的生理、心理和精神的干扰程度也会相应增加。但从规范的角度观察,只要这种负面的影响不涉及饮酒者的辨认、控制能力的减损,饮酒行为便不在刑法评价的范围之内。一旦酒精的摄入量达到了一定的程度,饮酒者在酒精作用下便无法对自身行为的刑法意义进行认识并安排行为,此时继续饮酒便是刑法意义上的醉酒行为。饮酒行为与醉酒行为的可分离性,在司法精神病学领域也有据可循。根据司法精神病学的既有研究,醉态的发展过程可分为三个阶段,第一阶段为兴奋期(饮入的酒类中纯酒精含量达到20-40ml),第二阶段为共济失调期,第三阶段为昏睡期(饮入的酒类中纯酒精含量达到100ml 以上)。在第一阶段和第二阶段,饮酒者的辨认、控制能力开始显著减低。醉态发展至第三阶段,饮酒者的辨认、控制能力将严重降低甚至完全丧失。[45]第一阶段下饮酒者的表现为:头晕,有欢快感,言语增多,情绪不稳,易受鼓动。第二阶段下饮酒者的表现为:动作不协调、口齿不清、身体失去平衡,辨认能力降低。第三阶段下饮酒者的表现为:说话无意义、动作无目标、出现震颤性谵妄,甚至会陷入重度昏迷或死亡。参见黄丁全:《刑事责任能力的构造与判断》,法律出版社2010 年版,第387 页。据此我们可以做出大致判断:饮入的酒类中纯酒精含量在20ml 以下时通常不会对行为人的辨认、控制能力造成显著影响,在此范围内的饮酒行为应当排除在原因行为之外。

2.原因行为开启了危险源的形成

如前文所述,醉酒者在实施醉酒行为前并不具备作为义务时,只有从醉酒行为本身中发掘出行为人的作为义务,才能顺利适用不作为犯的犯罪构成实现入罪。但不容忽视的是,“与积极作为的刑事责任相比,不作为刑事责任意味着更大程度地剥夺了人们的自由,因为一个被禁止实施某种积极行为的人与一个必须实施某种确定的积极行为的人相比,有着为数更多的允许选择的权利。”[46]参见[美]道格拉斯·N·胡萨克:《刑法哲学》,谢望原等译,中国人民公安大学出版社2004 年版,第243 页。学者们对二阶归责理论与非正规归责理论进行批判时也曾指出,刑法不可能要求任何人在任何情况下都要履行“不得放任自己陷入障碍状态”的不真正义务,只能结合具体的情境对特定的行为人提出此种要求。在对醉酒者的作为义务进行论证时,必须对作为义务的实质来源与作为义务的具体内容进行清晰明确地说明,尽可能地减少对醉酒者行为自由的不当限制。

在不真正不作为犯作为义务来源这一问题上,尽管我国通说采取形式的四分说,[47]参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第10 版),北京大学出版社、高等教育出版社2022 年版,第63-66 页;张明楷:《犯罪论的基本问题》,法律出版社2017 年版,第54 页。但由于该说仅对作为义务进行了空洞化的分类而未提出实质化的标准,无法为醉酒者作为义务的探究提供助力,因此并未被本文采用。与之相比,以考夫曼的机能二分说为代表的实质作为义务说具有更强的解释力。根据机能二分说,不作为犯的作为义务分为对特定法益的保护义务和保证人对危险源的监督义务。[48]参见张明楷:《外国刑法纲要》(第3 版),法律出版社2020 年版,第83 页。如果我们以实践中多发的“醉酒伤人事件”为模型案例进行思考,似乎难以从醉酒行为中当然推导出“醉酒者对特定被害人的人身安全具有保护义务”,因此对危险源的监督义务便成为了论证作为义务的唯一选择,如何证明危险源的存在成为解决问题的关键。

从司法精神病学研究成果和犯罪统计数据来看,当酒精已经开始对醉酒者的辨认、控制能力产生实质性的影响时,醉酒者本人便可以被评价为对法益构成潜在威胁的危险源。醉酒者在酒精作用下往往会出现持续性的兴奋躁动,具有明显的暴力性和攻击性,甚至产生幻觉或被害妄想。当上述情状与辨认、控制能力的缺失叠加时,醉酒者便极易做出违法刑法规范的举动。根据英国的司法统计数据,在英国约有40%的暴力犯罪是行为人在酒精的影响下实施的,而其中78%为人身攻击案件,88%为刑事财产损害案件。[49]参见[英]迈克尔·杰斐逊:《刑法学》(第5 版),法律出版社2003 年版,第297 页。转引自黄继坤:《原因自由行为研究——以醉酒的人犯罪为中心》,法律出版社2014 年版,第5 页。国内亦有调查表明,由于醉酒而引发的犯罪占全部犯罪的35.8%,其中杀人和伤害占79.8%,绝大多数是行为人醉酒后临时起意并实施的突发性犯罪。[50]参见纪木茂等主编:《中国精神障碍者刑事责任能力评定案例集》,法律出版社2011 年版,第113 页。醉酒者往往采用极为残忍的犯罪手段,其后果不仅可能波及无关群众,有时甚至连自己的家人和朋友也难以幸免。[51]国内发生的一些案例能够说明此问题。某民警下乡查案时,在某村干部家中喝酒致醉,在被送回住处的路上突然拔出手枪将数名无辜群众射杀。某人与自己的妹夫喝酒时,突然拔刀将与自己并无矛盾的妹夫杀死,又搂着尸体睡着。参见刘生荣:《论刑法中的严格责任》,载《法学研究》1991 年第1 期,第44 页。将醉酒者视为危险源的态度也直接反映于我国《治安管理处罚法》第15 条第2 款中:“醉酒的人在醉酒状态中,对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的,应当对其采取保护性措施约束至酒醒。”

由于危险源的形成由醉酒者自愿开启,且醉酒者本人对危险源的发展存在着最直接的支配力,从集体主义法律观出发,醉酒者便应承担起监督危险源的作为义务,一旦发现自己对自身意识活动和身体活动的控制能力明显下降就应当采取足以抑制危险源的手段,例如及时终止饮酒活动,或者让他人对自己的人身自由进行必要的限制,通过积极介入阻碍危险进一步向实害发展,以表现出对刑法规范的忠诚。[52]以上论证在非首次病理性醉酒的场合同样适用。非首次病理性醉酒者明知自身存在特殊体质、摄入少量的酒精即会陷入严重醉态,便应当比其他人更加谨慎地控制酒精的摄入甚至完全杜绝饮酒行为。从最终的效果上看,与“间接正犯类似说”相似地,醉酒者实际上在归责的过程中扮演了两个角色,即危险源本身与危险源的监督者。

(二)结果行为是不作为行为的“中间结果”

将贯穿于原因行为阶段与结果行为阶段的不作为行为视为实行行为后,如何论证不作行为与法益侵害结果之间的因果关系成了待解决的难题。正如Joerden 在非正规归责理论中所提及的那样,结果行为作为醉酒者基于自由意志所做出的行为,已经成为因果链条的新开端并切断了法益侵害结果与前行为之间的因果关系,似乎无法再将法益侵害结果归属于始于原因行为阶段的不作为行为。这样的观点似乎隐含着“法律只究近因不问远因”的思想,认为对结果起作用的众多条件中,仅有时间上距离结果最近、对结果形成的贡献最为直接一个才能视为结果发生的原因。[53]参见张明楷:《刑法格言的展开》(第3 版),北京大学出版社2013 年版,第266-267 页。但这种过于极端的思想已经被主流的因果关系学说所摒弃。无论是客观归责理论还是相当因果关系理论,都承认了间接因果关系在结果归责中的地位。

就原因自由行为的可罚性展开论证时,无论采取何种立场或具体观点,思维方式实际上都是“按图索骥”,即以“醉酒者应当承担刑事责任”作为既定结论,再回到三阶层体系中组织论证。在醉酒者自醉陷入无责任能力状态并实施犯罪行为的案件中,结果行为是导致法益侵害结果发生的最近因和直接因,将法益侵害结果归属于结果行为无疑是最优选择。但由于醉酒者实施结果行为时不具备责任能力,仅仅截取“结果行为→法益侵害结果”这一段实然存在的因果流程进行规范评价既无法实现对醉酒者进行归责的政策目标,也难以满足刑事正义的要求。在直接原因不成立犯罪的情况下,只有向前溯及至间接原因,尝试将因果链条进一步还原为“醉酒者对危险源疏于监督的不作为行为→结果行为→法益侵害结果”,并将法益侵害结果归属于不作为行为,才有可能证明原因自由行为的可罚性。

这样的方案并非技术性的花招:首先,在我国现行《刑法》中,直接原因行为不成立犯罪而规定间接原因行为可罚性的情况确有存在,这也体现了我国《刑法》对间接因果关系的肯定态度。[54]例如,根据刑法理论的通说以及司法实践,《刑法》第257 条第2 款与第260 条第2 款中的“致使被害人死亡”包括被害人自杀身亡。从因果关系发展进程来考虑,自杀是导致死亡结果的直接原因,引起自杀的暴力行为与虐待行为则是死亡结果发生的间接原因。参见张明楷:《刑法格言的展开》(第3 版),北京大学出版社2013 年版,第260-261 页。其次,基于上一部分的讨论,醉酒者对危险源疏于监督的不作为行为已经蕴含了导致法益侵害的抽象危险,具备实行行为的实质特征,将其视为因果关系的开端并无障碍。最后,不作为行为、结果行为与法益侵害结果之间不仅在时间上具有先后关系,在逻辑上也具有发展关系。结果行为(危险源失控并侵犯被害人的法益)是不作为行为(醉酒者对危险源疏于监督)发展至法益侵害结果过程中的“中间结果”,对不作为行为内在的法益侵害危险进行了更加具体的呈现。对于法益侵害结果的最终形成而言,不作为行为与结果行为的作用不是独立叠加的,将法益侵害结果归属于不作为行为之后就不得同时将法益侵害结果归属于结果行为,因此醉酒者并不会面临刑法的重复评价。

还需要说明的是,本文虽将结果行为与法益侵害结果均视为不作为行为的发展产物,但并未因此而模糊二者在构成要件该当性阶层地位上的根本差异——法益侵害结果才是该当构成要件的结果,而结果行为只对法益侵害结果起到补充和支持的作用。这种作用具体体现于因果关系的认定与构成要件的锁定上:一方面,结果行为作为“中间结果”将不作为行为与法益侵害结果串联起来,使二者能够在形式上满足修正后的条件理论的要求。[55]在作为犯因果关系的判断中,条件理论体现为“去除法”:若行为人不实施符合构成要件的作为行为,则不会产生法益侵害结果。但不作为犯的构成要件行为体现为消极地不履行作为义务,条件理论在适用时也相应修正为“加入法”:若行为人履行作为义务的要求而积极作为,则法益侵害结果不会发生。具体在醉酒犯罪中,根据假言连锁推理规则,“若醉酒者对危险源进行监督控制,危险源就不会失控”“若危险源不失控,法益侵害结果就不会发生”,那么“若醉酒者对危险源进行监督控制,法益侵害结果就不会发生”。另需说明的是,本文所称“中间结果”不具有独立的不法意义,法益侵害结果仍是唯一的入罪根据。参见林钰雄:《新刑法总则》(第9 版),元照出版有限公司2021 年版,第557 页。另一方面,不真正不作为犯的实行行为并非天然契合刑法分则规定,而是通过相当性评价满足实行行为定型性的要求,司法者仅以缺乏定型性的不作为行为和法益侵害结果为素材便无法准确挑选出应当适用的构成要件。将结果行为与法益侵害结果视为统一整体,使法益侵害结果通过结果行为这一桥梁与具体的构成要件产生关联,也能为构成要件的锁定提供合理性说明。

(三)结果行为补充不作为行为的法益侵害性

要充分捍卫“行为与责任同时存在”原则,就要证明原因行为阶段具备除法益侵害结果之外的全部犯罪构成要素,而具体在本文的语境下,证明原因行为阶段的不作为行为具备完整的法益侵害性就成为关键。这一任务的完成需要借鉴“正犯行为说”的回溯性视角:如上文所述,在原因行为阶段,危险源已经对法益形成了抽象的威胁,醉酒者对危险源疏于监督的行为在形式上也具备了不作为的特征。但此时危险源对客观世界将产生怎样的负面影响尚不能确定,无法指向具体法益类型的不作为行为也还不能具备完整的法益侵害性。进入结果行为阶段后,结果行为(危险源失控并侵犯被害人的法益)才将原因行为阶段不作为行为所蕴含的法益侵害危险具体呈现出来,并回溯性地对原因行为阶段不作为行为的法益侵害性进行细化补充。

四、不作为犯视角下醉酒者刑事归责的证成

(一)醉酒者具备作为可能性

作为不作为犯犯罪构成中的重要组成部分,作为可能性主要起到限制处罚范围的作用。对本文观点持否定态度的学者可能由此入手进行如下反驳:在原因行为阶段,危险源对法益仅存在概括性的危险(法益的类型、法益所属主体等均处于不确定的状态),讨论作为可能性并无意义。而当危险因结果行为的实施而具体化、现实化时,丧失辨认、控制能力的醉酒者已经不再具备作为可能,即使借助不作为犯理论也无法证明醉酒者的可罚性。

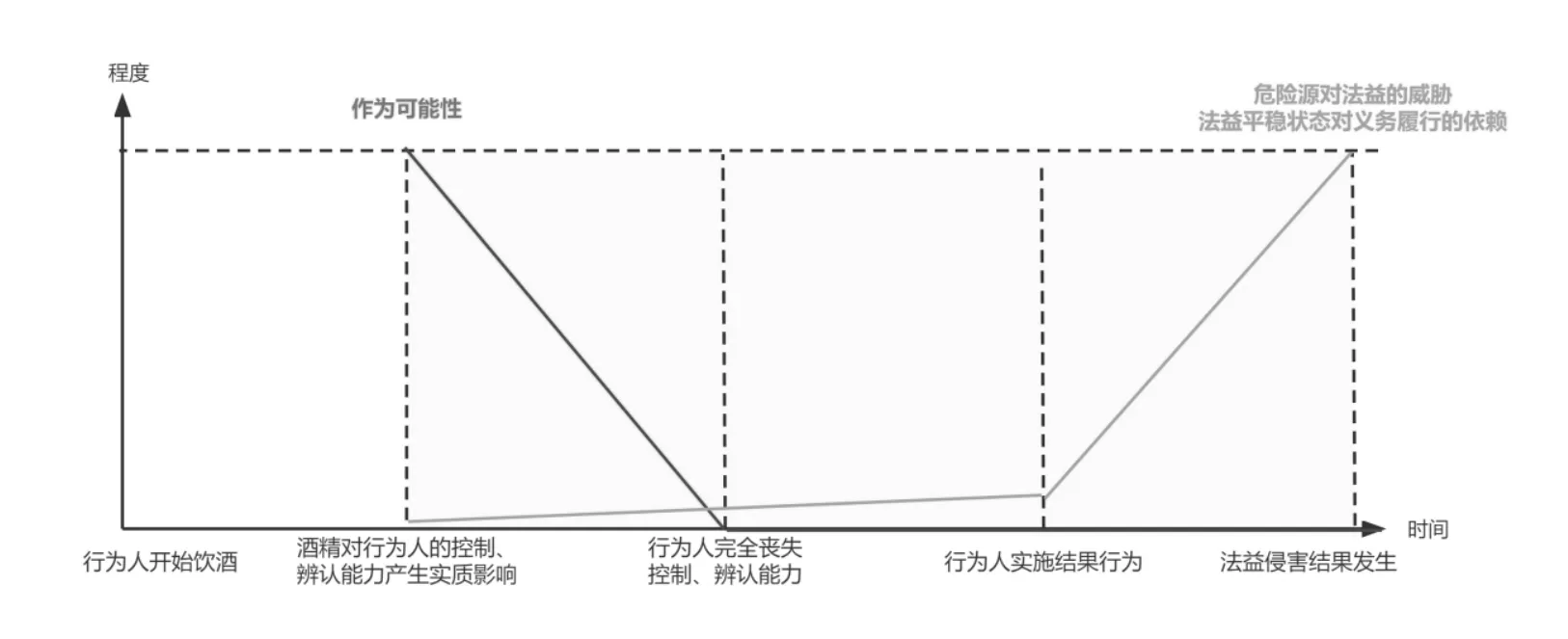

上述质疑意见有待商榷之处。一方面,作为可能性的核心思想在于“任何人均无义务为不可能之事”,从行为人履行义务的客观条件与行为人的个人能力出发,如果行为人确实无法积极作为以避免法益侵害结果发生,刑法就不能苛求行为人就法益侵害结果承担责任。[56]行为人不具有作为可能性的情况主要分为四种:行为人欠缺履行义务的能力、经验、知识;行为人无作为的能力,如昏迷、抽搐;行为人因生理原因造成的客观不能,如聋哑、残疾;受时空的限制导致的客观不能。参见林山田:《论不作为犯罪之研究》,载《政大法学评论》第26 期(1982 年),第43 页。倘若作为可能性的缺失与行为人的固有能力、时空条件等局限无关,而是行为人在预见到结果可能甚至必然发生的情况下主动排除所致,刑法便不允许行为人以缺乏作为可能性为由进行抗辩。[57]在原因自由行为可罚性的论证中,亦有学者主张“责任阻却事由失效说”。该学说的论证逻辑与作为可能性失效的论证逻辑相同:行为人具有保持责任能力的不真正义务,而违反该义务将会导致嗣后的责任阻却事由趋于失效。但即使行为人丧失了以责任阻却事由抗辩的权利,公诉机关仍然需要就行为人的主观过错进行积极证明。由于实施结果行为时行为人事实上并不具备辨认、控制能力,主观过错不具备形成的基础,结果行为也难以获得完整的可谴责性。参见Ulfrid Neumann, Zurechnung und “Vorverschuleden” - Vorstudien zu einem diaglogischen Modell strafrechtlicher Zurechnung, 1985, S.260 ff.; ders., Normtheorie und strafrechtliche Zurechnung, GA 1985, S.392 ff.; ders.,Neue Entwicklungen im Bereich der Argumentationsmuster zur Begründung oder zum Ausschluss strafrechtlicher Verantwortlichkeit, ZStW 99(1987), S.574 ff.转引自许恒达:《“原因行为”的刑事责任》,载《台大法学论丛》第39 卷第2 期(2010 年),第393 页;李淼:《责任同时存在原则的困境、辨析与突围》,载《时代法学》2021 年第3 期,第56 页。另一方面,司法者对作为可能性进行判断,并非孤立地就法益侵害危险现实化的时点进行观察并给出“有”或“无”的结论,整体把握作为可能性在程度上的变化过程,更能说明醉酒行为的可罚性。在原因自由行为这一特殊的情景下,由于醉酒者地位上的双重性(既是危险源本身,也是对危险源具有监督义务的保证人),醉酒者逐步丧失辨认、控制能力的过程,事实上也是危险源对法益威胁程度逐步升高、法益平稳状态对义务履行的依赖程度逐步升高而作为可能性逐步降低的过程。在醉酒者完全丧失辨认、控制能力之前的任何一个时间点,醉酒者都完全具备作为可能性,醉酒者越早采取行动阻断醉态的加深,反而越符合刑法的期待。

图二 作为可能性的变化过程

(二)法益侵害结果存在回避可能性

在结果回避可能性的判断中,主要涉及结果回避可能性的概率要求与结果回避可能性的判断时点两方面争议。由于不作为行为对自然因果流程没有实存的作用力或原因力,不作为犯的因果关系并不能如作为犯的因果关系一般在实然层面加以检验,而只能通过假设的方式判断结果回避的可能性,[58]参见李川:《不作为因果关系的理论流变与研究进路》,载《法律科学》2016 年第1 期,第42 页。对结果回避可能性的概率要求也就直接影响判断结果。在本文的论证中,危险源的形成由醉酒者亲自开启,与仅仅放任既有的危险源造成法益侵害结果的不真正不作为犯相比,醉酒者的行为所导致的风险实现流程要更加贴近于作为犯,不法程度也相对更高。因此对醉酒者的自由可以进行相对更高的限制,并在结果回避可能性的判断中适当降低概率要求,达到优势程度(50%以上)即可肯定因果关系的成立。[59]参见张晓媛:《不纯正不作为犯因果关系的厘清与重构》,载《苏州大学学报(法学版)》2022 年第2期,第132 页。

就第二个争议点而言,与作为可能性的判断相同,结果回避可能性的判断不应局限于法益侵害危险现实化的时点。在饮酒的过程中,只要行为人在发现自己对自身意识活动和身体活动的控制能力明显下降时立即终止饮酒行为,随着时间的流逝,酒精对神经中枢的干扰作用便会逐步减退,危险源对法益造成的潜在威胁也大概率会逐步瓦解。如果醉酒者放任自身辨认、控制能力的丧失,其在无责任能力状态下实施的结果行为便可视为危险源失控所引发的法益侵害结果,并与不作为行为建立因果联系,要求未履行监督义务的醉酒者承担责任。

(三)醉酒者具备非难可能性

任何一种犯罪的成立,都需要具备主观和客观两方面的条件,要使醉酒者就其原因行为阶段的不作为行为承担责任,就要积极证明醉酒者主观上对法益侵害结果存在故意或过失。

对于故意的判断标准,学界已经形成基本共识,行为人在原因行为阶段具备“双重故意”乃至“三重故意”,司法者才能将案件作为故意犯罪处理:行为人必须故意使自己陷入无责任能力状态,必须对特定法益侵害结果持故意态度,并且必须故意利用无责任能力状态下的自己实现法益侵害。[60]“三重故意说”与“双重故意说”并无实质上的区别,只是突出强调了“双重故意”之间的内在联系并作为了故意犯认定的第三个条件。“双重故意说”的观点参见黄旭巍:《故意犯罪形态的原因自由行为探究——以所谓“双重故意”为中心》,载《法学评论》2011 年第4 期,第68 页;黎宏:《刑法学总论》(第2 版),法律出版社2016 年版,第178 页;陈兴良:《规范刑法学》(第5 版),中国人民大学出版社2023 年版,第267 页。“三重故意说”的观点参见刘继烨:《论我国原因自由行为理论的修正——以主客观相统一原则中的同在性原则为切入》,载《研究生法学》2017 年第3 期,第29-30 页。但在所谓的“三重故意”中,行为人对法益侵害结果所持有的故意才是规范意义上的故意,其余两个条件只在结果意思之外对行为意思进行补充,以起到限缩故意犯成立范围的作用,或许以“有意”称之更为恰当。如果行为人并非自愿使自己陷入无责任能力状态,即使其在原因行为时对法益侵害结果确实持有积极追求或放任的态度,这样的态度也仅仅停留于一种邪恶的念头,行为人并不存在即刻通过自身行动落实该念头的意图,因此不具备犯罪故意。即使无责任能力状态是行为人自愿造成,如果行为人并没有借助危险源造成法益侵害结果的意思,要求行为人就法益侵害结果承担故意责任亦难言公平。

但正如德国联邦最高法院所强调的那样,故意的原因自由行为“不是太经常的”,多数案件仅有可能构成过失犯罪,[61]参见[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第1 卷),王世洲译,法律出版社2005 年版,第605页。行为人对法益侵害结果是否具有预见可能性就成为关键问题。关于预见可能性的程度,西原春夫教授认为,行为人在原因行为阶段必须对发生犯罪后果有预见或有预见可能性,而不能仅以有一般的危险性的预见或预见可能性的存在为充分条件。[62]参见[日]西原春夫:《间接正犯と原因において自由な行为》,载《法学教室》第25 号,第43 页。转引自徐文宗:《论刑法的原因自由行为》,北京大学出版社2006 年版,第86 页。倘若严格遵守旧过失论和新过失论对预见可能性的程度要求,除非醉酒者具备“一旦喝酒就会实施暴力”之类的特殊体质,否则醉酒者对自己丧失责任能力后是否会实施法益侵害行为、会造成何种法益侵害结果均无法形成具体的预见,刑法也就无法要求醉酒者承担过失责任,但这样的处理结果令人难以接受。由于我国《刑法》并未针对单纯昏醉状态设置“完全昏醉罪”,[63]单纯昏醉状态下的危害行为与原因自由行为是同属于“自招精神障碍下的危害行为”之下的两个不同范畴。与原因自由行为不同,在单纯昏醉状态下的危害行为情形中,行为人在自招无责任能力状态之时,并没有认识到、预见到且不应当预见到自己会在无责任能力状态之中造成某种特定的危害结果,只是认识到或者预见到自己可能在无责任能力状态之中实施一种不确定的危险行为。德国在承认原因自由行为的法理之外,又通过《德国刑法典》第323 条a 将单纯昏罪状态下的危害行为规定为危害公共安全的犯罪,作用之一就是对适用原因自由行为法理所不能处罚的部分案例进行补充处罚。从规范内容上看,《德国刑法典》较为绵密,德国人在刑法上享有的自由也因此较小。参见林东茂:《刑法总则》,一品文化出版社2019 年版,第182-183 页;张丽卿:《司法精神医学——刑事法学与精神医学之整合》,元照出版有限公司2018 年版,第109-110 页;黄旭巍:《论单纯昏醉状态下的危害行为》,载《江苏行政学院学报》2013 年第5 期,第123 页。对结果预见可能性采取过高认定标准可能使惩罚醉酒犯罪沦为一纸空谈。

为了惩罚醉酒犯罪,在预见可能性这一问题上采用相对宽松的判断标准具有合理性。预见可能性的标准与结果回避义务直接相关,为高水平的结果回避义务提供基础的预见可能性必须是高度预见可能性,而作为低水平的结果回避义务的基础,即使是危惧感程度的低度预见可能性也足够了。[64]参见[日]佐伯仁志:《刑法总论的思之道·乐之道》,于佳佳译,中国政法大学出版社2017 年版,第244页。在原因行为阶段,行为人发现自己对自身意识活动和身体活动的控制能力显著降低时,只要停止酒精的摄入便可有效防止法益侵害结果的发生,结果回避义务的履行极其容易,预见可能性的标准也可相应降低。人在醉酒状态下容易实施伤害、杀人、猥亵、强奸、放火等具有社会危害性的行为,而社会成员对这一规律也具有清楚的认知,因此理性的社会成员在饮酒时就应该怀有不安感和危惧感,并根据自身情况谨慎地控制酒精摄入量。如果肆意放纵自己陷入无责任能力状态并造成了法益侵害结果,要求醉酒者承担过失责任就并不过分。[65]张明楷教授亦认为,当构成要件结果仅限于死亡与伤害(包括公共安全罪中的死亡与伤害),而不涉及财产、社会管理秩序、国家机关公务活动等方面,在过失犯的认定中采取危惧感说就不会导致处罚范围的过大。参见张明楷:《论过失犯的构造》,载《比较法研究》2020 年第5 期,第21 页。当然,行为人实施原因行为的时间、地点、周围环境都可能对预见可能性的形成产生影响,最终能否构成过失犯罪仍需结合具体的案件情况进行判断。如果行为人在实施原因行为时没有预见也不应当预见法益侵害结果,[66]例如:甲独居地势偏僻、绝少人迹的荒山,某夜独自饮酒至大醉,提起长枪练习枪法,突然一声叹息并将长枪掷出。此时登山迷路、循声至此的登山客乙恰好走近,被长枪刺穿而死。甲无从预见深夜荒山之中会有登山客乙突然出现,因此不能构成过失的原因自由行为。此案例如果依照《德国刑法典》第323 条a 就可以处罚。参见林东茂:《刑法综览》,一品文化出版社2015 年版,第157 页。应当排除行为人的罪责。如果行为人虽预见到法益侵害结果但已经为避免结果的发生进行了真挚努力,[67]例如:丙与一群好友宴饮,众人说好“不醉不归”。为了防止自己酒后失态,丙在感到意识模糊、难以控制自身身体活动时及时停止饮酒并服用了事先购买的酸奶和醒酒药,不料还是在醉态下打伤了人。在社会一般观念中,饮酒后服用酸奶或醒酒药是相对有效、便捷的阻止醉态加深的方式,丙采取的结果回避措施与社会一般人通常会采取的措施并未发生显著偏离。虽然从事后来看,丙履行结果回避义务的行为未达到“有效履行”并阻止结果发生的程度,但在量刑阶段应适当对丙履行结果回避义务的行为加以考虑。仍然有减轻乃至免除罪责的可能。

(四)可能的质疑及回应

行文至此,本文在坚持构成要件模式的前提下,以不作为犯理论为依托,尝试为醉酒者的刑事归责构建一套新的路径。在对构成要件模式进行理论发展的同时,本文也需要对构成要件模式所面临的固有批评进行妥善处理,以佐证本文观点的可行性。下面本文将对三点普遍存在的质疑进行简要介绍及回应。

1.扩大犯罪未遂的成立范围

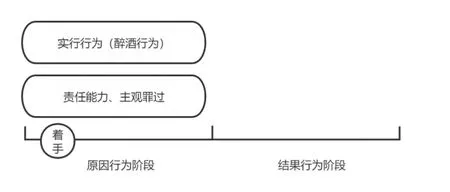

支持责任模式的学者们普遍认为,将原因行为认定为实行行为(或实行行为的组成部分),在故意犯的情景中会导致着手的时点过于提前,从而扩大未遂处罚范围。即使行为人因醉酒陷入无责任能力状态后并未实施结果行为,也应按照故意犯罪未遂评价,这样的结论未免对行为人过于严苛。[68]参见[日]高桥则夫:《刑法总论》,李世阳译,中国政法大学出版社2020年版,第318页;[日]前田雅英:《刑法总论讲义》(第6 版),曾文科译,北京大学出版社2017 年版,第273 页。

图三 传统构成要件模式下故意犯的着手时点

图四 责任模式下故意犯的着手时点

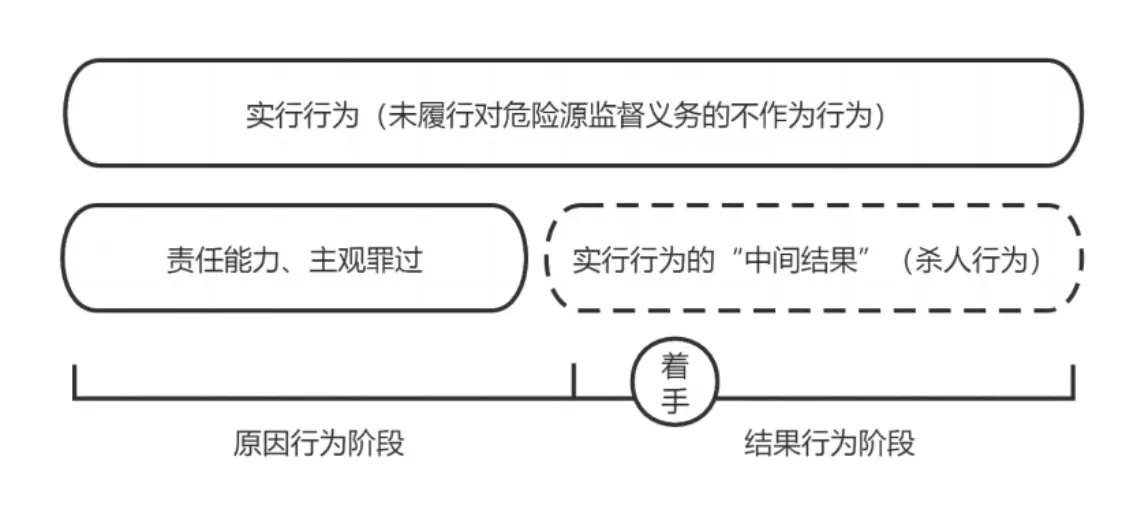

上述质疑并非植根于原因自由行为可罚性这一话题本身,而来源于对实行行为与着手关系的理解。本文认为,实行行为具有构成要件类型化功能和因果关系起算功能,而着手则具有预备和未遂的区分功能,二者不能等同视之。[69]在实行行为与着手内在关系问题上,本文采取了形式化的实行行为概念,在着手标准上便相应地采取了“实质的客观说”,认为着手前的实行行为对法益侵害结果仅有抽象危险,而着手后的实行行为则对法益侵害结果有具体危险。在实行的着手的判断标准问题上从“形式的客观说”转向“实质的客观说”,也是原因自由行为理论发展的趋势之一。参见[日]桥爪隆:《论实行行为的意义》,王昭武译,载《苏州大学学报(法学版)》2018 年第2期,第137 页;王充:《日本刑法中的原因自由行为理论》,载《法商研究》2004 年第2 期,第119 页。在本文的论证中,规范意义上的因果链条虽然因行为人不作为行为的开始而相应地启动,但此时实行行为对法益所构成的威胁尚停留在抽象危险层面,直到符合构成要件的结果行为确实发生,这种抽象的危险才转化为具体的危险,实行行为才真正着手。同时需要强调的是,不作为是具有连续性的行为样态,行为人无需通过有意识的能量投入即可使法益所处的状态持续恶化。作为法益侵害危险程度的质变标志,着手只是不作为行为引起的因果链条中客观存在且具有规范意义的某个时点,行为人在该时点是否具备刑事责任能力并不会影响对不作为行为的整体评价,[70]例如:甲为杀害与自己交恶已久的同事,在同事乙的水杯中放入毒药。在等待同事上班的过程中,甲由于兴奋过度而导致精神失常。后经认定,甲在乙到岗并服毒身亡期间已经完全丧失了辨认、控制能力。尽管在实行行为着手时,甲已经丧失了刑事责任能力,但要求甲承担故意杀人既遂的责任并无疑问。认为“实行着手之时也必须有责任能力”[71]参见[日]日高义博:《违法性的基础理论》,张光云译,法律出版社2015 年版,第178 页。的观点并不具有合理性。

图五 本文论证思路下故意犯的着手时点

当然,着手的时点仍需结合个案进行具体判断。例如,甲意图通过醉酒使自己陷入无责任能力状态,并在该状态下持刀将邻居乙杀害。但甲醉酒陷入无责任能力状态后,行至乙家门口、按下门铃便在酒精作用下陷入了昏睡状态,此时便只能按照故意杀人罪预备进行处理。倘若甲在陷入无责任能力状态后顺利持刀进入了邻居乙的家中并持刀刺向乙,未能刺中反被乙趁机制服,甲便应承担故意杀人罪未遂的刑事责任。

2.剥夺被侵害人的防卫权

另有责任模式的支持者从违法阻却事由的适用角度提出了质疑:倘若将原因行为视为实行行为,则在原因行为阶段,不法侵害尚不具备现实紧迫性,被侵害人不能对行为人进行正当防卫,而在结果行为阶段,结果行为的不法意义已被解释者所忽略甚至否认,被侵害人便只能够对行为人进行防御性紧急避险而不能进行正当防卫,这样的解释实质上剥夺了被侵害人的防卫权。[72]参见许恒达:《“原因行为”的刑事责任》,载《台大法学论丛》第39 卷第2 期(2010 年),第382-384页。

在本文的语境下,这样的质疑实际上并不成立。结果行为本身虽然不再被视作实行行为,但这并不意味着结果行为阶段没有实行行为的存在——行为人对危险源疏于监督的不作为行为,实际上从原因行为阶段一直延续到了法益侵害结果发生的时点。当危险源失控并对被侵害人发起攻击时(无责任能力状态下的行为人开始实施结果行为),不作为方式的不法侵害就已达到现实紧迫的程度,被侵害人当然有对不作为行为进行正当防卫的权利。[73]针对不作为的不法侵害能否进行正当防卫,理论界存在争议,本文在此问题上采肯定说。作为行为与不作为行为的违法性本质上都源自于对法益的侵害,若否定对不作为行为的正当防卫,被侵害人便只能采取防御性紧急避险以维护自身的权益,这种立场对被侵害者过于不利。关于对不作为行为亦可进行正当防卫的论证,详见王钢:《论正当防卫中不作为的不法侵害》,载《法学》2020 年第2 期,第6-10 页。但由于行为人此时已经陷入了无责任能力状态,要求行为人即刻履行对危险源的监督义务已不可能,法秩序便允许被侵害人以损害行为人权益的方式替代行为人实施符合作为义务的行为,具体表现为对危险源进行反击以防止法益侵害危险的进一步扩大。[74]参见王钢:《论正当防卫中不作为的不法侵害》,载《法学》2020 年第2 期,第21 页。虽然在结果行为阶段,被侵害人针对危险源本身亦能主张防御性紧急避险,但在两种紧急权的前提要件同时获得满足的情况下,正当防卫赋予被侵害人的攻击权限更大,对被侵害人也更为有利,因此便排除紧急避险的适用。[75]参见陈璇:《紧急权:体系建构、竞合适用与层级划分》,载《中外法学》2021 年第1 期,第22-24 页。但需要强调的是,以攻击危险源的方法对不作为形式的不法侵害进行正当防卫,不能超过制止不法侵害的必要限度,否则仍有构成防卫过当之虞。

3.对故意犯罪的处罚出现漏洞

当醉酒者在无责任能力状态之下实施的结果行为仅处罚故意犯罪而不存在对应的过失犯罪时,构成要件模式便面临着放任醉酒者逃离刑事法网的嫌疑。例如,行为人非基于强奸罪或妨害公务罪的故意实施了醉酒行为,陷入无责任能力状态之后却又实施了强奸行为或妨害公务行为,如果按照构成要件模式进行处理,只能得出行为人无罪的结论,但这样的结论似乎难以为司法实践所接受,[76]参见许恒达:《刑法裁判精选——省思原因自由行为解释适用的实务动向》,载《月旦法学杂志》第325期(2022 年),第153 页。也难以契合我国《刑法》第18 条第4 款的要求。

这样的状况在司法实践中却有存在的可能,但认为行为人只能按照无罪处理却过于武断。在上文提到的案例中,倘若结合行为人在醉酒后的通常性表现,能够认定行为人具有酒后实施性犯罪或妨害社会秩序类犯罪的强烈倾向,行为人醉酒的行为已经可以径直评价为作为形式的实行行为并同时认定其具备相关犯罪的故意,而无需借助原因自由行为理论进行处理。即使行为人不具备特殊的体质和行为倾向,倘若其在原因行为阶段具备其他犯罪的故意,便完全可能按照目标犯罪的未遂犯对其进行处理。行为人的行为不满足以上两种情况时,如果其在实施强奸行为或妨害公务行为时采取了暴力手段并造成了重伤结果,仍能按照过失致人重伤罪进行处理。穷尽以上方案后无法对其进行处罚也并非构成要件模式本身存在的问题,而是《刑法》无法提供相应的罪刑条文作为入罪素材。在我国《刑法》的罪刑体系中,过失犯罪与故意犯罪在数量上本就不是一一匹配的关系。立法者未就部分故意犯罪设置相应的过失犯罪,既有可能是该行为本就无法基于过失的心态实施,亦有可能是过失实施该行为的案件在实践中较少发生、预防必要性较低。因此,以处罚不够严密为理由攻击构成要件模式亦无法成立。

结 语

“原因自由行为理论,本来就是因为不对行为人进行处罚会悖逆正义观念,所以其的确是个赋予刑罚适用根据的机能的理论。”[77][日]日高义博:《违法性的基础理论》,张光云译,法律出版社2015 年版,第176 页。以刑事政策为背书,原因自由行为给刑法学界提出了一个难度极大的证明题——尽管对于庞大的刑法学体系而言,原因自由行为只是一个极小的领域,甚至在我国的主流教科书中鲜有涉及,却牵一发而动全身,几乎将犯罪论中所有重要的方面贯通起来,更直接导致了罪刑法定原则与责任主义原则之间的冲突。[78]参见黄旭巍:《原因自由行为可罚性基础之批判与重构》,载赵秉志主编:《刑法论丛(第12 卷)》,法律出版社2007 年版,第361 页。学者们以不同的原则为立场,在原因自由行为可罚性这一难题上进行了积极的尝试,但构成要件模式与责任模式下的既有学说均在不同程度上违背甚至否认了基本原则的要求。

除了构成要件模式与责任模式这对显性的争议,实在性事实观与评价性事实观也作为隐性的线索贯穿于原因自由行为的讨论始终。以构成要件模式为基本立场,本文运用评价性事实观,尝试将不作为犯理论引入原因自由行为可罚性的证成过程中,将原因行为与结果行为背后的不作为行为塑造为实行行为,并对其构成要件符合性与法益侵害性进行说明,以相对灵活的方式捍卫罪刑法定原则。从不作为的角度进行观察,酒精对醉酒者的辨认、控制能力产生实质影响后,醉酒者本身就已经能够被评价为威胁法益的危险源,醉酒者基于对危险源的直接支配而负有相应的监督义务。醉酒者在酒精作用下逐步丧失辨认、控制能力的过程,是危险源对法益的威胁逐步加深的过程,是法益平稳状态对作为义务履行的依赖程度逐渐增加的过程,是醉酒者作为可能性逐步归零的过程,也是结果回避可能性逐步降低的过程。由于醉酒者对“人在醉酒状态下容易实施危害社会的行为”具有清楚认知,对法益侵害结果具有预见可能性,要求其就法益侵害结果承担过失甚至故意责任便理所应当。