专用扩张器在耐高压注射型经外周静脉置入中心静脉导管置管穿刺术中的应用研究*

2024-01-16项小燕钦晓英黄培培崔智萍

项小燕,钦晓英,朱 薇,黄培培,卢 琪,张 烨,崔智萍

浙江省人民医院·杭州医学院附属人民医院,浙江 杭州 310014

耐高压注射型经外周置入中心静脉导管(Power PICC)采用强化聚氨酯材料制成,能够提高导管可耐受压强程度,除了能够满足临床静脉输液治疗的需求,还兼具中心静脉压监测或造影剂高压团注的功能[1]。因此,近年来,该类型导管被广泛运用于临床中。随着医学技术的发展,超声引导技术被用于静脉置管操作中[2-4],PICC导管穿刺技术也从传统的盲穿技术发展至采用B超引导,行改良塞丁格穿刺技术(MST)进行导管穿刺,此技术除了能够准确定位预穿刺静脉的位置,还能够根据血管直径、血管与周边组织关系等情况,制定最佳超声引导方法(包括横轴、纵轴或斜轴平面),避免误穿动脉、损伤神经等情况的发生,提高穿刺成功率,减少穿刺并发症[5-7]。但该技术中的扩皮送鞘操作,尤其是传统的扩皮刀扩皮技术,容易损伤穿刺点周围的组织或毛细血管,增加置管后24 h穿刺点出血量和带管期间穿刺点渗液的发生率[8]。穿刺点出血、渗液会增加计划外维护次数、术后并发感染及导管滑脱的发生风险,加重患者经济成本及时间成本,给患者带来困扰[9]。在临床实践中,医护人员应积极探索更加安全的扩皮操作技术,其中采用微插管鞘组件的内鞘扩张穿刺点的钝性分离法得到广泛应用[10-15],但此技术在置管过程中也存在钝性分离失败等问题。基于此,本研究旨在探讨专用扩张器在Power PICC置管穿刺术中的应用效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2020 年1 月—12 月浙江省人民医院收治的B 超引导下结合MST 行Power PICC 置管穿刺术的100 例肺癌患者作为研究对象,按随机数表分为实验组和对照组,每组各50 例。实验组:男40 例,女10 例,平均年龄(56.54±10.02)岁;贵要静脉置管30 例,肱脉置管17 例,头静脉置管3 例;左上肢置管29 例,右上肢置管21 例。对照组:男35 例,女15 例,平均年龄(56.86±10.17)岁;贵要静脉置管34 例,肱脉置管16 例;左上肢置管26 例,右上肢置管24例。两组患者一般资料具有可比性(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准通过。(1)纳入标准:①符合PICC 置管指征,愿意参加本研究并签署知情同意书。②年龄在18周岁以上。③选择上臂B超引导下MST置管。④凝血功能正常。⑤置管后7 d 内均在样本医院进行维护。(2)排除标准:①意识不清,精神失常,无法进行语言沟通或失语。②凝血功能异常。③置管后7 d 内拔除PICC 导管。④PICC 导管异位,包括胸部X 片定位异位及置管过程中反复异位。

1.2 方法

由科室取得PICC置管资质的1名静疗专科护士进行超声引导下行MST 置入PICC,并严格按照样本医院PICC 置管操作规程进行。入组患者均选择上臂中段部位进行置管,并选用相同厂家生产的前端开口式单腔Power PICC。按常规评估上臂血管及相关检查,测量导管体外长度,消毒上臂皮肤,铺巾,建立最大化无菌屏障。在超声引导下于穿刺点处用2%利多卡因0.2 mL 进行局部麻醉后,使用穿刺针穿刺,穿刺成功后放入导丝。(1)对照组:成功放入导丝后,将微插管鞘组件的内外鞘分离,先将导丝穿入内鞘,非惯用手绷紧穿刺点下方皮肤,惯用手顺着导丝方向推进内鞘,使其前端锥形部分全部进入皮下后再退出,同时,非惯用手使用纱布按压穿刺点,并固定导丝。惯用手将微插管鞘组件的外鞘与内鞘重新组合并穿过导丝,将组件全部送入血管后(若一次送鞘失败,则改用手术刀纵向扩皮送鞘),修剪导管至预测量长度,再将内鞘及导丝安全撤出,保留外鞘在血管中,缓慢送入导管,确认导管功能,在超声下排除导管异位。随后采用腔内心电定位仪定位导管尖端位置(若心电图P 波无明显变化,则在置管结束后行胸部正位片定位导管尖端位置)。置管成功后穿刺点上方使用1 块5 cm×5 cm 对折2 次(8 层)的无菌纱布覆盖,以无菌透明贴膜(10 cm×10 cm)及思乐扣固定导管,穿刺点局部使用食指、中指、无名指共同按压穿刺点上方近心端5 min。(2)实验组:成功放入导丝后,采用7F 专用扩皮器(见图1),将导丝穿入扩皮器,扩皮器前端3/4锥形部分进入皮下后,等待3 s退出,再将微插管鞘组件穿过导丝,并使其全部送入血管(若一次送鞘失败,则改用手术刀纵向扩皮送鞘)。其余步骤同对照组。

图1 7F专用扩皮器

1.3 评价指标

(1)安全性指标包括Power PICC置管中一次性送鞘成功率和置管后24 h出血量。一次性送鞘成功率是指一次钝性分离后,一次性将微插管鞘组件送入血管即为成功,退出再次推送微插管鞘或需二次扩皮均视为不成功。术后24 h 穿刺点出血量以浸湿覆盖于穿刺点上方的无菌纱布程度来判断,渗血量(测量血液浸湿纱布的面积)评价标准具体如下。①0 级为无渗血。②I 级为纱布表面可见渗血,面积为<0.5 cm2。③Ⅱ级为纱布可见渗血,面积为0.5~1.0 cm2。④III级纱布可见渗血,面积>1.0 cm2。(2)经济性指标包括Power PICC置管后7 d内换药次数。置管后7 d内换药次数是指统计置管7 d 内穿刺部位因出血、渗液过多引起的换药次数。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t 检验。计数资料用例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一次送鞘成功率情况

实验组一次性送鞘成功率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者一次送鞘成功率情况

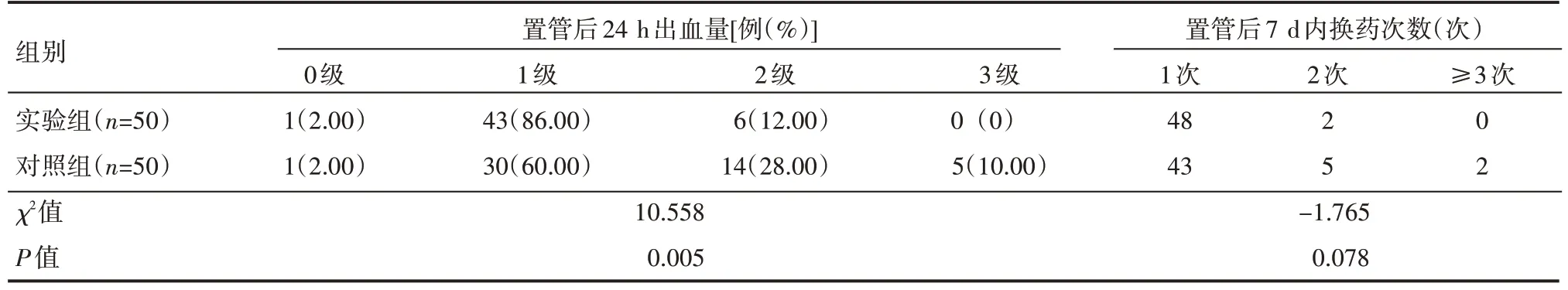

2.2 两组患者置管后24 h 出血量及PICC 置管后7 d 内换药次数情况

实验组置管后24 h出血量情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者置管后7 d 内换药次数比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者置管后24 h出血量及PICC置管后7 d内换药次数情况

3 讨论

Power PICC 具备多种临床应用功能,真正体现了“一针式”导管的优势。扩皮是其置管过程中必不可少的一个程序,虽然扩皮送鞘技术得到了不断改进,但仍存在一次送鞘成功率不高、需要多次扩皮以及适用范围局限等问题。因此,如何提高一次送鞘成功率、降低置管后相关并发症的发生率、提高患者带管舒适度是近年来临床上不断探索的问题。

3.1 采用7F专用扩皮器进行钝性分离技术,可提高Power PICC微插管鞘组件一次置入成功率

Power PICC 置管操作过程中的送鞘是整个置管操作的重要步骤。微插管鞘组件的顺利置入一般需要扩皮操作,扩皮的目的是在皮肤打开通道,以便管鞘顺利穿过皮肤,进入血管。皮肤由表皮、真皮、皮下三层组织构成,有一定的强度,也有毛细淋巴管盲端位于其中[7]。为了顺利穿过皮肤,成功送鞘,早期采用扩皮刀进行锐性扩皮,容易导致真皮层中的血管、淋巴管及神经损伤,引起穿刺点渗血或渗液。钝性分离是一种外科手术操作,该方法重在扩展,避免了手术刀对皮肤和血管组织的切割性损伤[16],具有创伤小、愈合快的优点。因此,近年来有研究[17-20]将该技术应用于PICC 穿刺过程中。本研究结果显示,实验组一次性送鞘成功率显著高于对照组,这主要与7F 专用扩皮器前端锥形部分和扩皮器主体部分为一体式设计、扩皮器前端3/4 锥形部位外径和微插管鞘组件外径接近等因素有关,在推进过程中可减小皮肤阻力,有效扩张穿刺点处皮肤。失败的3 例患者均因其肌肉过度紧张,使扩皮器推进阻力增大,导致一次送鞘失败,经放松疗法及再次扩皮后,微插管鞘组件顺利穿过皮肤,进入血管。因此,操作者在穿刺前或穿刺过程中需要预估送鞘阻力,对于肌张力过高或肌肉紧张的患者,可通过摆放舒适体位或分散注意力等方式,使患者肌肉松弛,避免多次扩皮或暴力扩皮,对患者皮肤、肌肉或血管造成更大的伤害。此外,在7F专用扩皮器推进过程中,操作者应使用主力手手持扩皮器,采取分段推进方式[18],即先手持扩皮器锥形部分后端,使扩皮器锥形尖端破入皮肤,再将手移至扩皮器中段,使扩皮器前端3/4 锥形部分缓慢推进皮下。在临床操作中发现,采用微插管鞘组件直接钝性分离难度较大,需用很大力气进行推进,容易导致微插管鞘组件或导丝变形,甚至微插管鞘外鞘卷曲破损。这主要由于微插管鞘组件的内鞘外径明显小于外鞘的外径,使部分患者无法有效扩皮。对于首次钝性分离失败者,需退出鞘管重新送鞘,或用扩皮刀扩皮后再次送鞘,但此操作对患者皮下组织的损伤较大,易形成皮下淤血或纤维黏连。因此,采用微插管鞘组件进行钝性分离操作时,除了以分段推进方式进行微插管鞘组件推进外,预估推进阻力、及时采用其他扩皮方式干预也显得尤为重要。

3.2 采用7F 专用扩皮器进行钝性分离技术,可减轻PICC穿刺点出血量

PICC置管术后常常会出现穿刺点出血现象,主要与人的皮下组织内有丰富的血管网以及在PICC 置管术中置入微插管鞘组件前需要扩皮等因素有关[21-22]。本研究结果显示,实验组置管后24 h出血量少于对照组,分析其原因在于,7F专用扩皮器钝性分离技术一次送鞘成功率高,避免了皮肤及皮下组织损伤,局部血管的离断减少,周围皮肤出血量减少。由于本研究实验组钝性分离时只推进了7F扩皮器前端锥形部分3/4 长度,该处外径跟微插管鞘外径接近,从而减少了血管及周围皮下组织的损伤。该技术弥补了微插管鞘组件钝性分离技术的不足,使穿刺点的出血量减少。

综上所述,7F专用扩皮器钝性分离技术可显著提高一次性送鞘成功率,减少置管后24 h穿刺点出血量,但在降低置管后7 d 内维护次数方面无明显优势。另外,本研究仅将该技术运用于Power PICC穿刺术,至于该技术在其他类型导管中是否具有优势,需要后期更多相关研究进行支持。