第一章 大夏之地:巴克特里亚与印欧语族源流

2024-01-15

在解开谜团之前,我们需要首先了解一下张骞到访之地——大夏。

大夏,希腊语名称作巴克特里亚(Bactria),主体位于今阿姆河流域的阿富汗北部和土库曼斯坦东南、乌兹别克斯坦南部以及塔吉克斯坦的西南,以阿富汗北部现代城市巴尔赫为中心。巴克特里亚的历史跨越了5000 年。

对人类历史影响深远的青铜时代,始于公元前4 千纪(千纪指1000 年的时间跨度,1 千纪指公元1 年到1000 年)中期两河流域美索不达米亚文明的兴起。约公元前3500 年,古代近东的人们发现,通过铜和锡的结合,可以制造出一种称作青铜的合金,这代表了被称为青铜时代的重大技术变革,金、银、铜等各种金属工艺在公元前3 千纪的西亚全面爆发,取得了高度发达的成就,并波及周边地带的诸文明。虽然青铜在不同地方可能有一些独立的发展,但青铜文化更可能是通过贸易、移民和文明的交流互鉴而传播的。大约在公元前3000 年左右,冶金技术向东扩散到伊朗高原东部以东地带,约公元前2250年至公元前1700 年(一说公元前2400 年至公元前1950 年)的青铜时代中期,在中亚地区形成了高度繁荣的巴克特里亚-马尔吉亚纳考古综合体(Bactria-Margiana Archaeological Complex,简称BMAC,包含伊朗东北、土库曼斯坦、阿富汗北部、乌兹别克斯坦南部和塔吉克斯坦西南部)。巴克特里亚,是以阿富汗北部现代巴尔赫为中心的巴克特里亚地区之希腊语名称,而马尔吉亚纳则是位于今土库曼斯坦东南部马古什(Marguš)的波斯语地名,首府马雷(Mary),旧称梅尔夫(Merv)。BMAC 因其在阿姆河流域(Amu Darya,希腊入侵者称之为Oxus,源于粟特语中的河神wxwsw一词),有些学者称之为奥克索斯文明(Oxus Civilization)[1]。近年发掘的诸多BMAC 时期遗址,大多有较成熟的规划,城墙、城堡、宫殿属性建筑、宗教属性建筑、贵族居住区、平民居住区、手工业加工区等一应俱全,可知青铜时代中期,是早期中亚地区城市发展的鼎盛时期,也可称之为一体化时代。在古代世界,广受各个文明所喜爱的青金石,已知产地唯一的来源就是所属BMAC 的阿富汗北部巴达赫尚山区(图1a)[2]。BMAC 通过青金石贸易,与早期伊朗高原、两河流域文明和古埃及文明建立了联系,特别是与毗邻的印度河流域文明关系密切(图1b-e)[3]。印度河流域文明指公元前3300 年至公元前1500 年在南亚西北部印度河流域的青铜时代文明,是人类较早的古文明之一,由中等身材、头发卷黑、肤色较深的达罗毗荼人(Dravidian)所缔造。

图1a:阿富汗东北巴达赫尚(Badakshan),青金石产地

图1b:伊朗东南沙赫雷苏赫特II 期(公元前3 千纪)出土的青金石珠以及加工珠子时用于固定的木床

图1c:古埃及前王朝时期青金石女性人像,约公元前3300—公元前3000,英国牛津阿西莫林艺术与考古博物馆藏

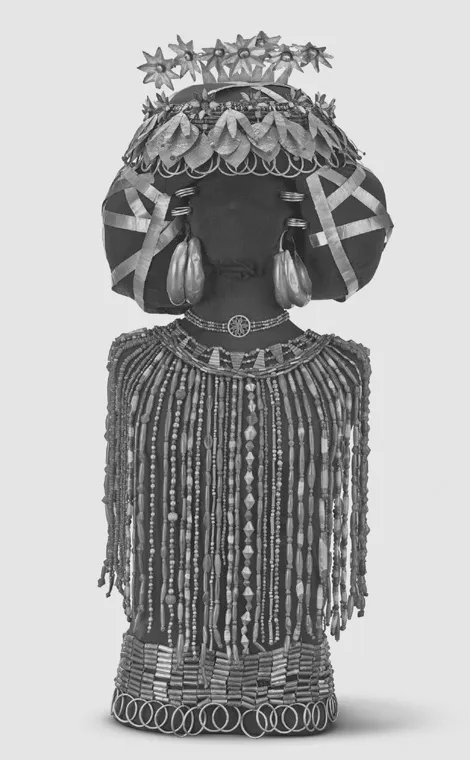

图1d:美索不达米亚含有青金石制品的头饰、串饰,约公元前2550—公元前2400,伊拉克巴格达南部乌尔城遗址皇室墓出土,美国费城宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆藏

图1e :乌尔第一王朝“乌尔的军旗”(Standard of Ur),约公元前2550—公元前2400,乌尔王陵PG799 出土,大英博物馆藏

一般认为,基于农耕文化、兼有游牧特征的BMAC,统治阶层和民众是说印欧语的族群。约公元前2 千纪中期,BMAC 和印度河流域文明均突然衰落,他们可能都遭遇了来自欧亚草原游牧之印欧语族的入侵[4]。从公元前2000 年左右开始,起源于东欧大草原(今乌克兰东部和俄罗斯南部)的古印欧人的一支,在向南不断迁徙的过程中进入阿富汗,随后再分为两支,向西方的伊朗高原迁徙形成了伊朗人(Iranian),向南方的南亚次大陆迁徙形成了印度-雅利安人(Indo-Aryan),从语言上来说就是印度-伊朗语族(Indo-Iranian languages,又称雅利安语族,Aryan languages)。尽管目前尚未发现确切的考古学证据,但这已经是被大家所接受的历史,那就是入侵南亚次大陆的雅利安人到印度后,建立了延续至今的种姓制度:僧侣贵族的婆罗门、军事贵族和行政贵族的刹帝利、政治上没有特权的普通雅利安人吠舍,以及属于非雅利安人的被征服土著居民首陀罗。

不过,这个搅动中亚、南亚和西亚格局的印度-伊朗语族,又或称雅利安语族,从何而来?这就不得不追溯到他们的起源之地。

欧亚大草原青铜时代的历史,还要从高加索地区讲起。公元前4千纪,极富矿藏资源的安纳托利亚以东的高加索山脉,南有库拉-阿拉克斯文化(Kura-Araxes culture,约公元前4000—公元前2000),又被称为早期外高加索文化(Early Transcaucasian culture),北高加索以西地区有迈科普文化(Maykop culture, 约公元前3700—公元前3000),两种文化相互影响,是欧亚草原库尔干文化(Kurgan culture,即高大的坟冢)的发源地。有证据表明他们与美索不达米亚和安纳托利亚有着密切的往来并受到影响,从而发展出相对早熟的冶金发展,在银器上线刻惟妙惟肖的动物纹饰(图2)[5],又影响北到黑海北岸、南至地中海东岸,当是青铜时代和铁器时代广泛流行的动物纹饰的起源地之一。

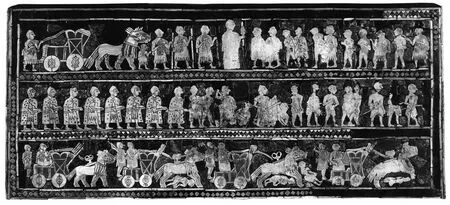

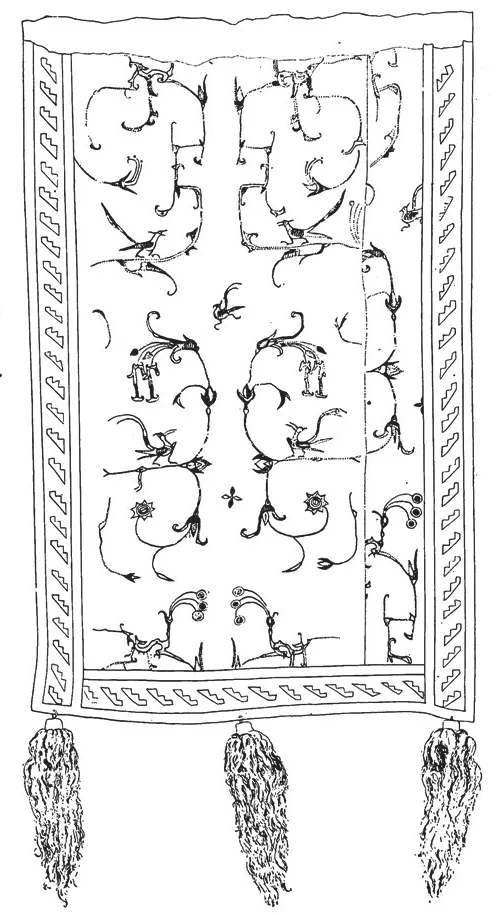

图2:迈科普文化动物纹银壶纹饰线描图,约公元前3700—公元前3000

迈科普文化对黑海北岸的草原地带产生了深远的影响,无论是冶金技术,还是对于轮式车辆的使用,彻底改变了草原地带的经济模式,使得早期颜那亚文化游牧民在公元前4 千纪晚期兴起成为可能。铜石并用时代晚期到青铜时代早期,在今黑海北部俄罗斯、乌克兰交界处的顿河-伏尔加河(Don-Volga region)草原地带,活跃着游牧性质的颜那亚文化(Yamnaya culture,约公元前3300—公元前2600),亦称亚姆纳文化(Yamna culture),又因其特殊的丧葬形式被称为竖穴墓文化(Pit-Grave culture),他们是东欧和高加索狩猎采集民的混血后代,掌握了冶金技术,最大的贡献是驯养了马。颜那亚人将马和车轮结合,创造性地运用马拉四轮车技术(图3)[6],使得负重移动的速度和距离大大增加,从而实现了人类文明在上古社会的一次飞跃式发展。颜那亚人的最晚一支被称为原始印欧人,语言被称为原始印欧语(Proto-Indo-European),而黑海和高加索山以北、乌拉尔山以西的广大草原地带被认为是原始印欧语的发源地[7]。古遗传学的现代研究结果显示,公元前3 千纪初,颜那亚文化向西涌入东南欧的匈牙利大平原,带去了马匹、车轮和特有的墓葬方式,并逐渐散布到欧洲各地,成为欧洲日耳曼人、斯拉夫人、凯尔特人、拉丁人和希腊人等种族的主要祖先,如今欧洲的大部分语言,如英语、法语、德语、意大利语、俄语、希腊语等都属于印欧语系。

图3:特里-布拉特(Tri Brata)出土的颜那亚文化四轮车葬,约公元前3300—公元前2600

公元前3000 年左右,另有一支颜那亚人则穿越哈萨克斯坦大草原,来到米努辛斯克盆地(Minusinsk Basin)和阿尔泰山-萨彦岭(Altai-Sayan mountains),建立了阿凡纳谢沃文化(Afanasievo culture,阿尔泰地区遗存年代约为公元前3200 —公元前2900,米努辛斯克盆地的遗存年代约为公元前2900 —公元前2500),此文化的影响范围,从阿尔泰山脉向东传播到蒙古高原西部,向南传播到哈萨克斯坦的东北部和中国新疆北部(如被称为“克尔木齐文化”或“切木尔切克文化”者),并被认为是后来生活在塔里木盆地北缘的吐火罗人的祖先,如铁器时代以后天山南麓的龟兹人和焉耆人、吐鲁番盆地的车师人、塔里木盆地东部的楼兰人以及南部的于阗人等。约公元前3 千纪中期,高加索-蒙古人种混合血统(蒙古人种占主导地位,可视为西来游牧民与土著狩猎采集者互动的结果)建立奥库涅夫文化(Okunev culture,约公元前2500 —公元前1700),他们继承了西来的冶金技术,大力开发锡矿资源,发展出了中亚北部草原地带最早的青铜文化。

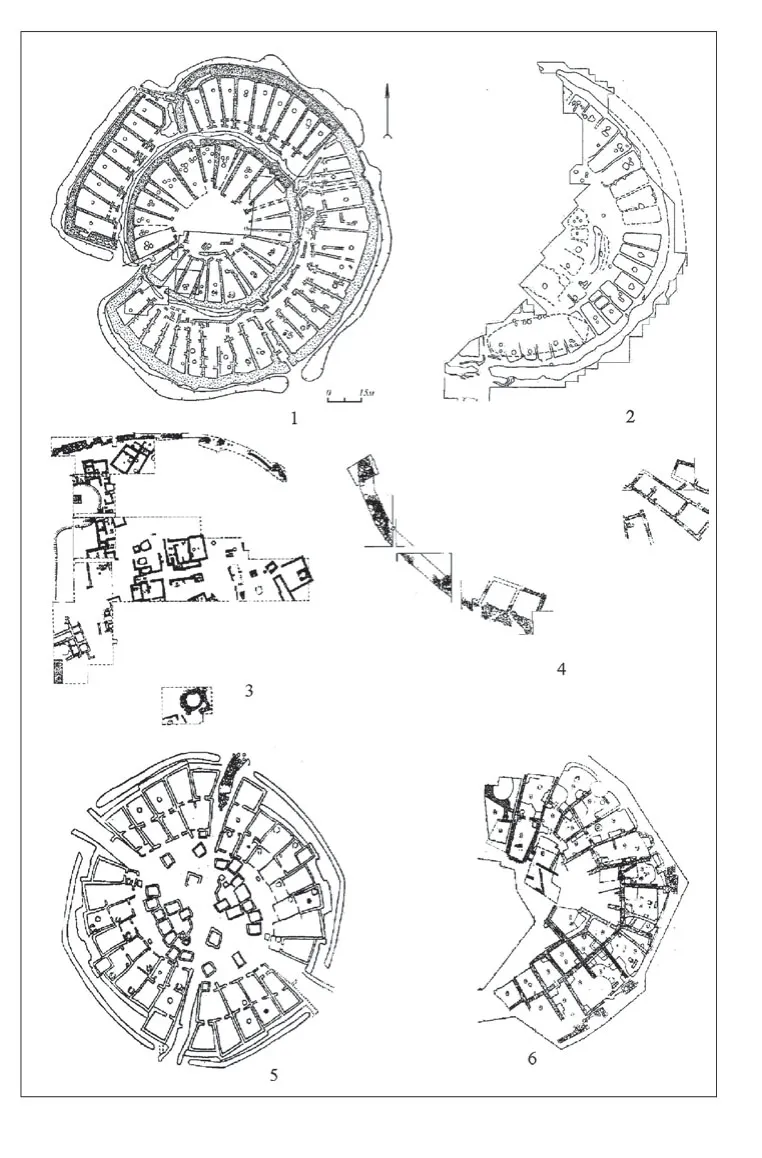

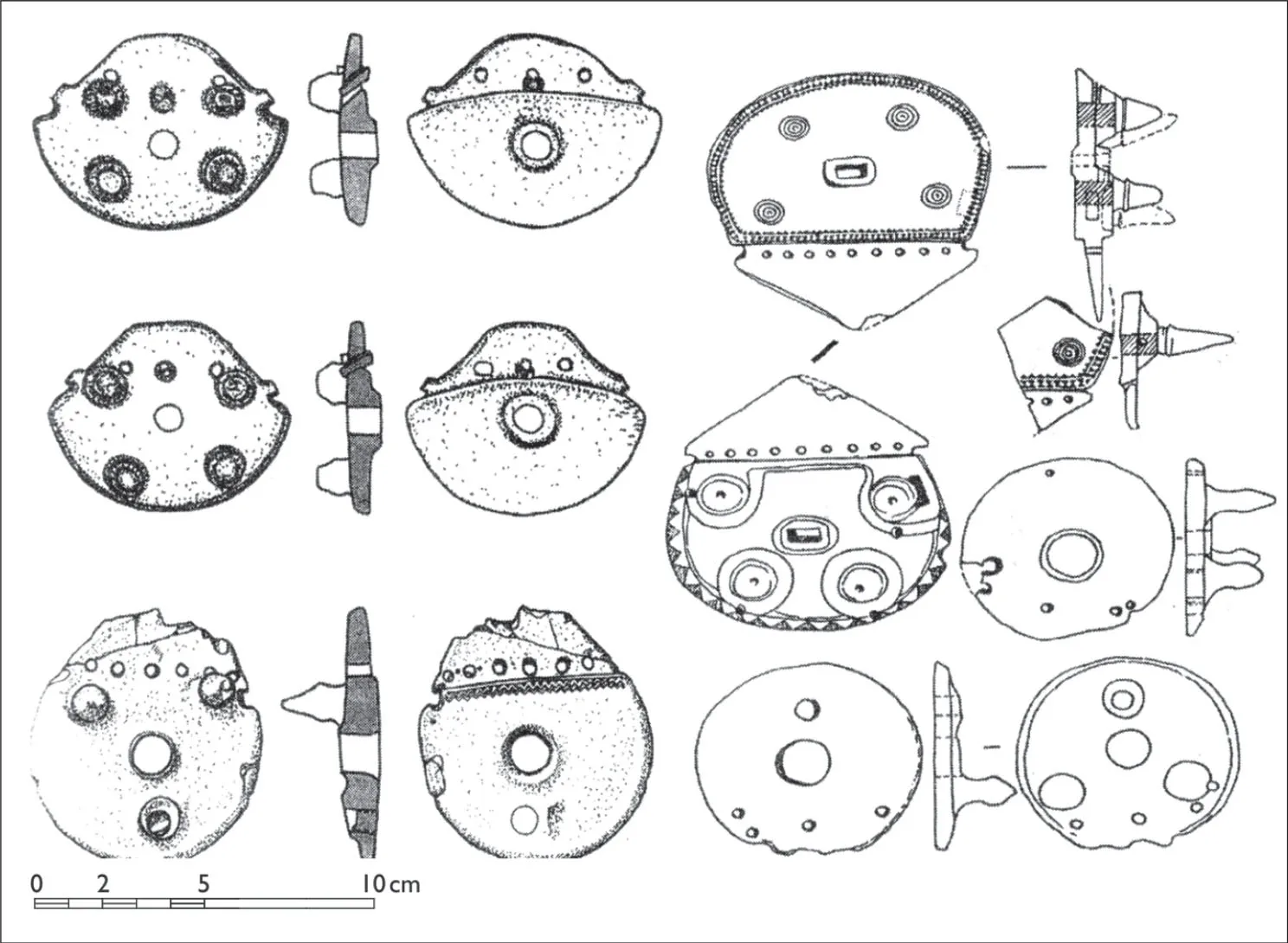

约公元前2200 —公元前1750年,辛塔什塔文化(Sintashta culture)在乌拉尔山南部以东、欧亚草原北部地带崛起。辛塔什塔文化是欧亚草原上变革性的时代,主要有辛塔什塔-阿尔凯姆文化(Sintashta-Arkaim culture,约公元前2050 —公元前1850)及彼得罗夫卡文化(Petrovka culture,约公元前1900 —公元前1750)两种类型。辛塔什塔文化通常被认为是印欧语系当中的一支——印度-伊朗语族(雅利安语族)的起源。辛塔什塔文化高度重视武装自己,在已知的23 个定居点中,大多建设了完备的防御设施,多为同心圆式放射状结构,可能与太阳崇拜有关(图4)[8]。辛塔什塔文化出土了已知年代最早的双轮辐条战车(图5)[9],被认为是古代世界战车制造技术最可能的源头。战车的发明,使得掌握该技术的族群获得了更先进的作战方式,从而在战争中占据主动权。该族群擅长金属冶炼,在辛塔什塔、阿尔凯姆等遗址和墓葬中发现了大量金属器具和含有模具、熔炉及炉渣等青铜冶炼的相关证据,他们将大部分生产的金属运送到南方的中亚地区也就是巴克特里亚-马尔吉亚纳考古综合体(BMAC)进行交易,这个贸易路线也为后来这些印度-伊朗语族群从中亚进入伊朗高原和近东地区奠定了基础。因此在BMAC 可能的都城古努尔特佩等级最高的“皇家大墓地”中发现了马骨和马车(图6a/b)[10],塔吉克斯坦泽拉夫尚河谷(Zeravshan valley)扎德查-哈利发(Zardcha Khalifa)BMAC 时期的墓葬则出土了辛塔什塔类型的马衔和马镳等骑马工具(图7a/b)[11]。

图4 : 辛塔什塔文化设防定居点平面图,约公元前2050—公元前1750

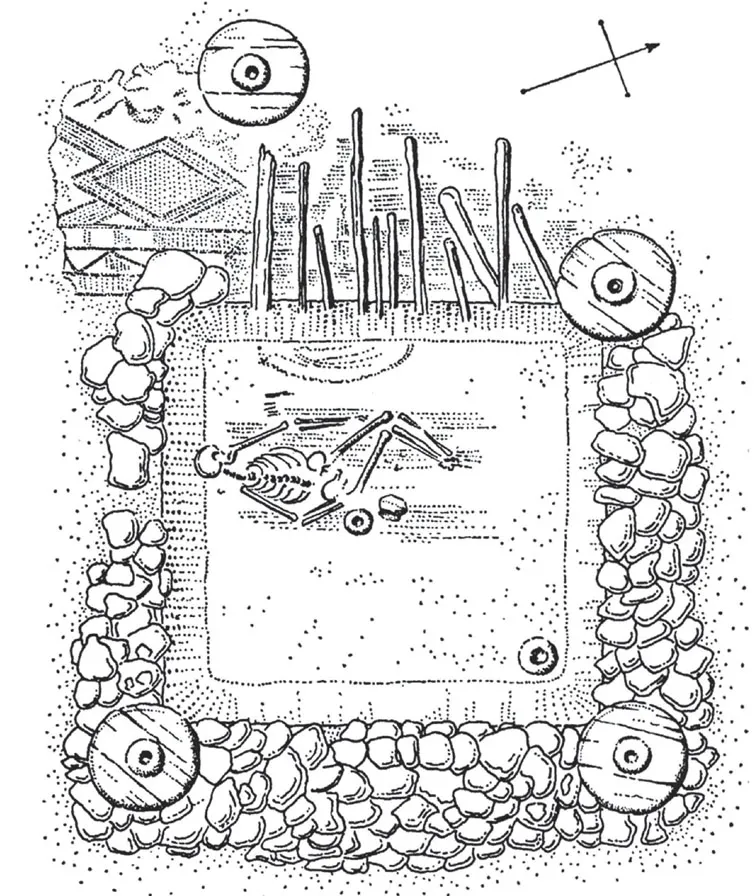

图5:辛塔什塔文化典型马车墓葬平面图,约公元前2050 —公元前1750

图6a:古努尔特佩“皇家大墓地”出土的马骨,约公元前2300—公元前1900

图6b:古努尔特佩“皇家大墓地”3200 号墓四轮车复原图,约公元前2300—公元前1900

图7a:塔吉克斯坦泽拉夫尚河谷(Zeravshan valley)扎德查-哈利发(Zardcha Khalifa)BMAC 时期墓葬出土辛塔什塔类型的铜装饰针、最早的铜马衔、骨质马镳,约公元前2000—公元前1800

图7b:辛塔什塔文化(公元前2200—公元前1750)墓葬出土的马镳

正是因为武器精良,又有轻便的双轮辐条战车快速移动,公元前3 千纪末期至公元前2 千纪初期,辛塔什塔文化不断向外扩张,最终在乌拉尔山以东的南西伯利亚和哈萨克斯坦的大部分地区(其分布西起乌拉尔,南到中亚内陆草原,东至叶尼塞河沿岸,北达西伯利亚森林南界)衍生出了安德罗诺沃文化(Andronovo culture,约公元前2000 —公元前1400)。安德罗诺沃文化的扩张被认为与原始印欧人的东进有关,多数研究者将其与早期的印度-伊朗语族联系在一起——这也是雅利安人的起源。

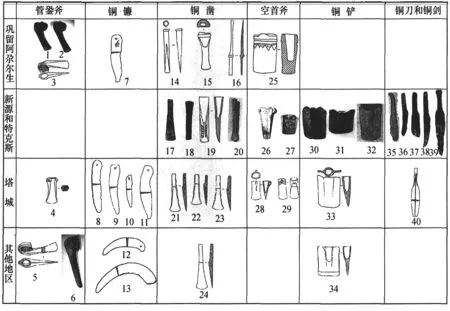

另有一支印度-伊朗语族向东进入中国新疆地区,成为部分中国西北游牧民族的祖先。当安德罗诺沃文化在中亚地区盛行之时,公元前2000 年左右的亚欧大陆青铜时代中期,有一个不可思议的塞伊玛-图尔宾诺现象(Seima-Turbino Phenomenon),即以亚洲中部的阿尔泰山区域为中心,向西可抵达北欧的波罗的海、向东可抵达中国北方的东北亚,形成了横跨欧亚大陆北部草原地带的一种青铜时代跨文化综合体,在安德罗诺沃文化和塞伊玛-图尔宾诺现象的共同影响下,中国早期青铜文化,诸如切木尔切克文化(约公元前2500 —公元前1800)、齐家文化(约公元前2200 —公元前1600)、古墓沟-小河文化(约公元前2000 —公元前1500)、天山北路文化(约公元前1900 —公元前1300)和四坝文化(约公元前1990 —公元前1400)等(图8a/b)[12]纷纷兴起,由此将早期中国的青铜时代转变为参与到亚欧大陆文明历史进程中的关键一环,更为重要的是,上述中国西北的早期青铜文化类型都带有强烈的草原因素——后来的月氏人,就是在其中的某个文化类型中发展出来的。

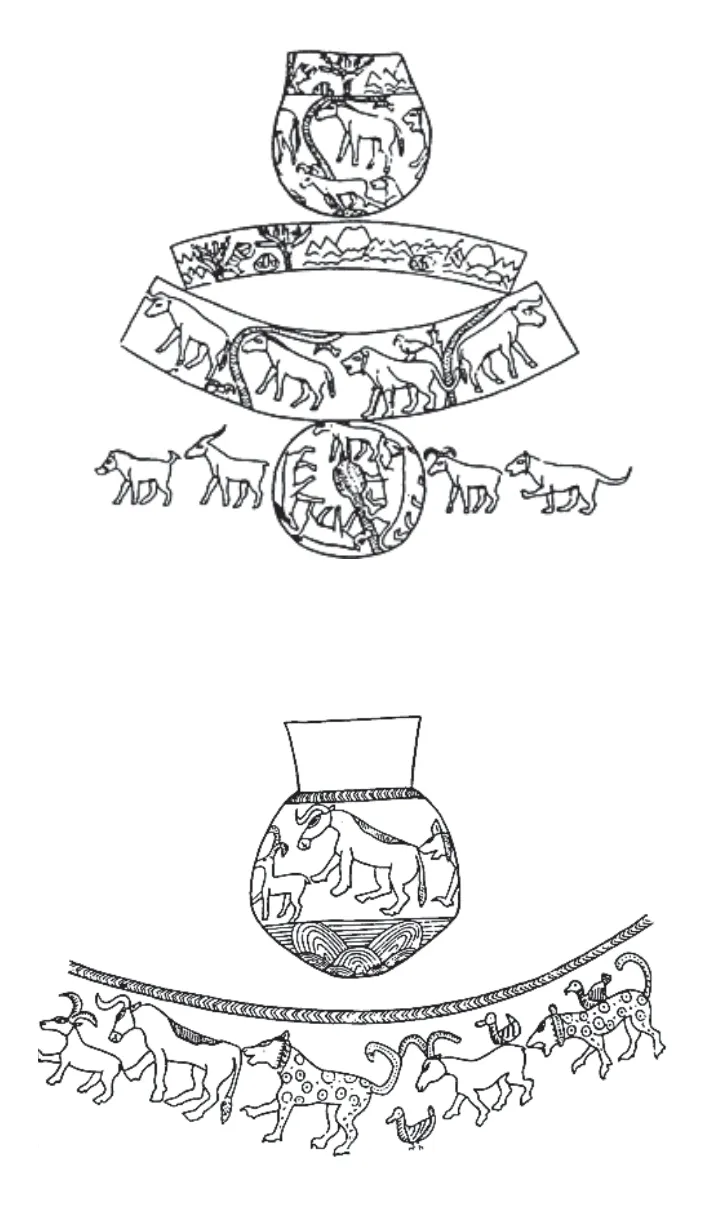

图8a:中亚七河等地出土安德罗诺沃文化类型的部分窖藏青铜器和其他采集青铜器

图8b:中国新疆地区出土的安德罗诺沃文化类型的铜器

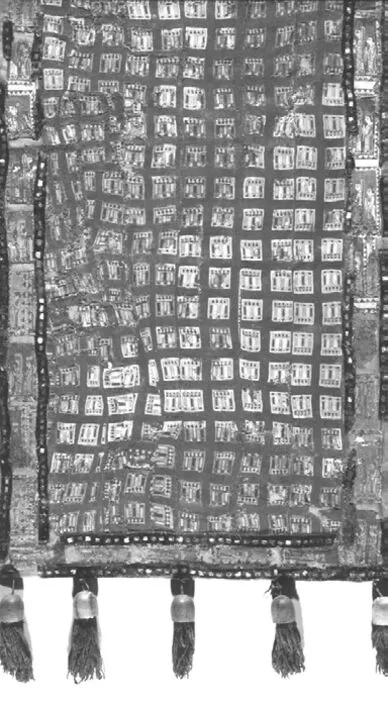

青铜时代末期至铁器时代前期,强盛一时的安德罗诺沃文化,特别是东部地区,被更具流动性的卡拉苏克文化(Karasuk culture,约公元前1500 —公元前800)所取代,该文化以西西伯利亚米努辛斯克盆地为中心,主要地跨中亚咸海地区、俄罗斯伏尔加河和叶尼塞河上游地区,其贸易区域和影响范围更加广大,从中国北方、贝加尔湖甚至远到黑海北岸地区,与中国中原地区的商朝也有着密切的关系。卡拉苏克文化写实风格的动物艺术,对后继者塔加尔文化(Tagar culture,约公元前8 世纪—公元前1 世纪),以及阿尔泰山区域的巴泽雷克文化(Pazyryk culture, 约公元前6 世纪—公元前3 世纪)都产生了重要影响,他们通常被认为是构成了公元前1 千纪在亚欧大陆所向披靡之斯基泰文化(Scythian culture)的一部分。约公元前9 世纪至公元前7 世纪,斯基泰人可能在中亚北部草原地带起源,如俄罗斯图瓦共和国境内的阿尔然文化(Arzhan culture,约公元前9 世纪—公元前7 世纪)发现其王陵;公元前7 世纪至公元前6 世纪活动于西亚,伊朗高原、地中海东岸乃至埃及深受其扰;公元前6 世纪至公元前3 世纪游牧于东欧-里海草原之间。斯基泰人带来的往往是战争,但不容忽视的是,他们同时又是推动亚欧大陆铁器时代之繁荣的重要贡献者,在前丝绸之路时代,当时亚欧大陆的重要文明——希腊、波斯和中国之间,一个庞大的贸易网络被他们连接起来,正如阿尔泰地区的巴泽雷克墓地所示,当地同时出土了用地中海骨螺紫染的波斯纺织品、战国丝绸和山字纹铜镜等(图9a-c)[13],远东中国春秋晚期-战国早期高等级墓葬中,屡屡发现来自地中海所产的眼纹玻璃珠(图10a/b)[14]。自此,整个亚欧大陆开始进入新的历史发展阶段,在公元前2 世纪即将迎来——张骞凿空西域以及随后官方丝绸之路的开辟。

图9a:俄罗斯阿尔泰地区巴泽雷克墓地出土的伊朗鞍褥,公元前5 世纪—公元前4 世纪

图9b:俄罗斯阿尔泰地区巴泽雷克墓地出土的楚国丝绸装饰鞍褥,公元前5 世纪—公元前4 世纪

图9c:俄罗斯阿尔泰地区巴泽雷克墓地出土的山字纹铜镜,公元前5 世纪—公元前4 世纪

图10a:春秋晚期眼纹玻璃珠,1988 年太原市金胜村赵卿墓出土,山西博物院藏

图10b:战国早期眼纹玻璃珠,1978 年湖北随州曾侯乙墓出土,湖北省博物馆藏

长期徘徊于伊朗高原西北部和中部的两支印度-伊朗语族,先后建立了米底王国(约公元前678—公元前549)和波斯帝国阿契美尼德王朝(公元前550 —公元前330),巴克特里亚又先后成为他们的东方辖地。公元前327 年至公元前326年,征服了整个波斯帝国的亚历山大大帝(公元前356 —公元前323)来到这里,巴克特里亚开始成为希腊化的土地。公元前323 年,亚历山大大帝在巴比伦去世后,其政治遗产被继业者们瓜分。公元前305年,巴比伦总督塞琉古一世建立塞琉古王朝(公元前312—公元前64),领土东起阿富汗和印度河西部。约公元前320 年至公元前185年,阿富汗南部是印度孔雀王朝的领地。在以伊朗高原为中心的帕提亚王朝(中国史籍称安息,公元前247—公元224)崛起之后,约公元前200 年,希腊人后裔在阿富汗建立了巴克特里亚王国,直至约公元前2 世纪中期被游牧的塞克人所取代,随后又被来自中国西北的游牧民族所占,希腊人的统治中心则移至今巴基斯坦西北部的犍陀罗地区。

根据《汉书·西域传》的记载,月氏人原本居住在敦煌和祁连山之间[15]。事实上,根据王国维的看法,月氏即《逸周书·王会解》中的“禺氏”、《穆天子传》中的“禺知”或“禺氏”[16],只是后来有了不同的译法。这就意味着,该族群在西周时期(公元前11 世纪—公元前8 世纪)可能就已经存在。公元前2 世纪初,月氏被匈奴冒顿单于(?—公元前174)所攻破,月氏王被杀后头颅被制成饮器,“乃远去,过宛,西击大夏而臣之”,在妫水(今阿姆河)的北岸设立王庭。通常认为,月氏人征服的“大夏”,就是希腊人后裔建立的巴克特里亚王国,然而,“大夏”(Tokhgra, Tochari)一词得名于印欧语系中最东方的一支——说吐火罗语(Tocharian)的游牧族群,他们其中的一支塞克人,因受到月氏人的逼迫向南迁移。约在公元前145 年,灭掉希腊人的巴克特里亚王国建立所谓“大夏”。几年后,约公元前139 年至公元前130 年间,同样说吐火罗语的月氏人来到阿富汗北部,灭塞克人的旧“大夏”,建立了新“大夏”——公元前129 年,张骞到访。1 世纪中期,月氏五部之一的贵霜统一诸部,扩张为强大的贵霜王朝(55—425),后渐衰,分裂为若干小国,5 世纪上半叶被从北方袭来的嚈哒人(白匈奴)所灭。