我与中国儿童文学学科建设

2024-01-15口述整理

蒋 风/口述 汪 胜/整理

童年诗教

我生于1925 年,家在浙江省金华市的双溪边。金华是一座古城,公元907 年,我国历史进入五代十国时期,越王钱镠就在这里修筑了厚实的城墙,时称婺州。自唐开元中期以来,金华一直为郡治、州治、路治、府治所在地。在这片婺州大地上,曾出现过许多杰出人物,也曾创造出灿烂的文化。在金华岸的高坡上,旧府学西,有一座元畅楼,尽管建筑体积不大,却颇具特色。南朝齐隆昌元年(494),文学家沈约为东阳太守,曾题《八咏诗》在此,后人因而改称八咏楼。

绍兴四年(1134),宋代著名词人李清照为避战乱而来金华客居,写下《题八咏楼》:“千古风流八咏楼,江山留与后人愁。水通南国三千里,气压江城十四州。”李清照用气势恢宏的诗句赞颂了八咏楼。与八咏楼同为金华名胜的另一处所是双溪,金华人都习惯叫它婺江。双溪孕育的这片土地,诞生了宋濂、吴晗、施复亮、艾青、施光南等众多名人,他们在星光灿烂的中国历史文化长河中留下了浓墨重彩的一笔。

我很自豪生长在这片土地上。我的祖父蒋莲僧是有名的画家,与黄宾虹、张大千、徐悲鸿都有交谊。我的父亲是个旧制师范学校毕业的小知识分子,在旧社会到处受冷遇,当过小学教师,也做过小职员,为了养家糊口,长年在外奔波。家里留下母亲和我们姐弟四人,全靠母亲操劳,虽然生活过得既困苦又艰难,但是母亲却给予了我们无微不至的爱。母亲没有上过学,凭自学识得一些字,年轻时读过不少诗词,能脱口而出许多诗篇。她常常触景生情,随着不同的情境对我进行诗教。有时候一觉醒来天亮了,听见窗外悦耳的鸟鸣声,她会说:“我们一起来背诵孟浩然的《春晓》好不好?”就这样,母亲把我带进了诗的意境,也让我对诗歌产生了浓厚的兴趣。一首首从母亲记忆中迸发出来的诗篇,熏陶了一颗稚嫩的心,在不知不觉中,我的生命里播下了一颗文学种子。

启蒙:爱上阅读和写作

1930 年9 月,我到了上小学的年纪。当时去的是一所名叫金华成美的教会学校,学校离家很近。父母让我在这里上学,主要是为了让我们姐弟互相有个照应。

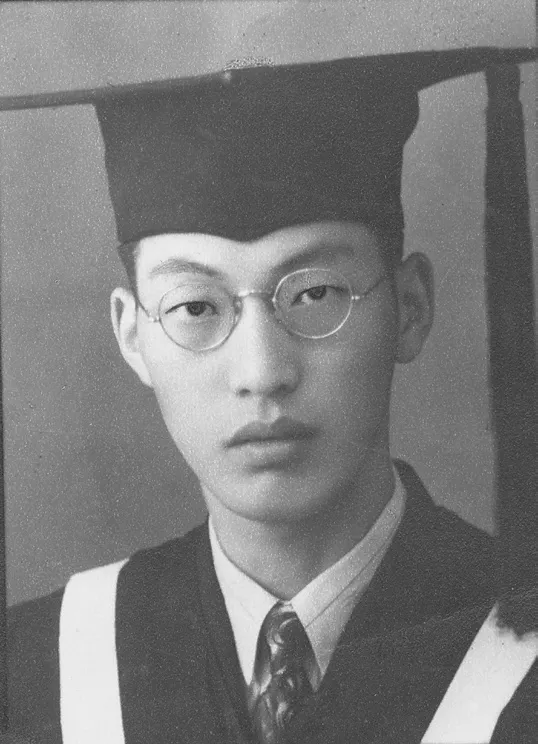

蒋风小学读书时留影,约摄于1935 年

但我的小学教育是不完全的。在金华成美学校只上了一天的课就不去了。当时教我们的是一名外国老师,座位按照身高排,我长得高自然就坐在最后,外国老师很凶,我听不明白老师讲的内容,第一天上完课就坚决不肯去了,气得父亲把我的书包扔向了屋顶。父亲的打骂和母亲的谆谆教导都对我不起作用,我就在家自学了两年,然后跟随在义乌教书的父亲在稠城绣湖小学直接上二年级,读了一个学期。

1933 年,在祖父的介绍下,我到金华中学附小插班读三年级。在金中附小,我遇到了一对夫妻恩师,他们是我的班主任兼语文老师徐德春和他的夫人数学老师斯紫辉。徐老师是一位爱书如命的书迷,他爱书但并不把书当作宝贝来珍藏,而是尽力发挥书的作用。我到他班上不久,他便把高尔基《我的童年》借给我,接着,他又介绍我读《在人间》《我的大学》。当时,高尔基的自传体三部曲刚刚被翻译成中文,在一家杂志上连载,徐老师就是从杂志上将小说剪下来自己装订成册的。我如痴如醉地沉浸在这三部自传体小说中,后来走进文学的殿堂,是与徐老师的教导分不开的。

徐老师特别重视写作,他每天都会布置一项特殊的作业:让学生写日记。也因此,我从三年级开始便养成了写日记的习惯,这个习惯持续了几十年。我觉得写日记是一件很有意义的事情,天天写日记,坚持一辈子都写下来就是一个人一生的历史,也是最详尽的传记。

小学四年级时,我参加了由上海《儿童杂志》举办的全国儿童作文比赛,我的作文《北山游记》得了第十名。这是我第一篇印成铅字的文章,也极大地激发了我的写作兴趣。

真正让我爱上阅读并走进书中奇妙世界的,是斯紫辉老师。她教我们数学,却每周安排一节故事课。她给我们讲意大利亚米契斯《爱的教育》里的很多故事,这让我第一次在美妙的童话故事中找到了童年乐趣。斯老师发现我特别喜爱童话,后来就把《爱的教育》这本书赠送给我,并在扉页上写了一句话:“要永远记住:让自己那颗平凡的心,时时刻刻闪现出不平凡的光彩来。”从此,这本书成了我最心爱的读物。每当想起我与儿童文学结缘时,我常常想,如果我身上有值得肯定的一些性格和品德,这或多或少都得益于这本书。

不完整的教育

1936 年,我小学毕业后考进了金华中学读初一。随着抗战硝烟的燃起,读了不到一年就无法正常学习了。

1937 年,抗战全面爆发后,我们就开始了躲避轰炸的日子。留给我最早的印象是9 月26 日,敌机侵入金华上空,空袭预警警报刚刚播完尾声,急促的紧急警报接踵而至,一时间敌机的盘旋声、俯冲而下的吼叫声、重磅炸弹的爆炸声此起彼伏,建构成一曲死亡交响乐。那天是休息日,同学鲁兵正好在我家玩。当他听到第一声撕心裂肺的爆炸声后,便惊慌地钻到我家堂前那张大方桌下,满脸惊恐的神气感染着我,我也跟着他躲起来,一直到解除警报响起,才从方桌下钻出来。

随着日本侵略者的气焰越来越嚣张,敌机轰炸越来越频繁,天上的飞机就像布下一张恐怖的网。那些飞机用机枪追在逃命者的屁股后面不停扫射。在亡命的奔跑中,那飞机的啸叫与路人的呼号、那桥断路断的凄凉景象、那失子母亲撕心裂肺的哀声,在我心灵深处刻下了深深的伤痕。

我们一家的生计问题也接踵而至,父亲在外谋生,母亲一人拉扯我们姐弟四人,又是战乱年代,生活举步维艰。当时城里的学校迁到乡下后,我本想回到中学继续读书,但是因为要寄宿在学校,需要置办一套被褥,家里没有钱,我只能放弃这个念头。正在这时,母亲听到玲珑岩村要找个小学老师,她来不及和我商量,就接下了这份并不简单的差事。村长急于找个教师来顶替,他也没摸清底细,不大了解我还只是个12 岁的孩子,仅看到我高高的个子,是个文质彬彬的初中生,就满口同意了我母亲的推荐。

我也由一个乳臭未干的还待受教育的孩子,一夜工夫变成了教育别人的“小老师”。这所小学只有五十多个学生,分成六个年级。每个年级有八九个学生,一个年级坐一行,进行六复式教学。这六行学生就构成了一个小学,不仅语文老师是我,数学老师是我,自然、历史、地理、音乐、体育、美术老师也是我,而且除了教师,我还身兼校长和校役。

这段特殊的“小老师”经历持续了半年。我随家人又回到金华城内居住。此时,我结识了租住在我家的进步人士汤逊安,参加了“中华民族解放先锋队”,开始给当时从杭州迁来金华的报纸《东南日报》副刊《壁垒》和在金华创办的《浙江日报》副刊写稿,投身抗日救亡运动。不久后,我到绍兴稽山中学读初二,当绍兴沦陷后,我又回到了金华。1940 年下半年,我考进金华战时动员委员会下属的金华战时服务团工作。不到一年,我以同等学力考进已经搬迁到武义明招寺的原绍兴稽山中学读高一。1942 年2 月,我又转学到常山临中继续读高中。

在五年半的学习中,我实际上初中只读了两年,高中只读了一学期半。其间,当小学教员半年,在金华战时服务团工作不到一年,休学一年多。因为战争,我的整个少年时代都是在腥风血雨中度过的,因此失去了自己按部就班接受教育的机会,六年时间读完十二年才能完成的基础教育,于是留下了许多知能上的缺陷。

战火中的大学

我到常山临中读高中两个多月后,日寇便发动了浙赣战役,气势汹汹,妄图打通浙赣铁路。常山临中不得不宣布解散,我带着满腔的悲愤回到金华城。令我没想到的是,此时,金华已一片兵荒马乱,我家也铁将军把门,人去楼空。

战火连连,家人离散四方,无奈之下,我只能回到常山。经过多番考虑,我决定逃难去福建。一方面闽北多山,日军进犯的可能性小;另一方面我想报考东南联合大学,圆自己的读书梦想。当时,东南联大与其他大学相比,算是离浙江最近的。我约了四五个同学,把所有家当能卖的卖作流亡途中的旅费,卖不掉的则送给当地农民,结伴步行去福建报考东南联大。

我和相约的同学一起徒步而行,白天经常有日本侵略者的飞机在上空盘旋,不时会扔下一枚枚炸弹、毒气弹,或低空掠过向行人扫射。为了安全,我们只得改变策略,日出而息,日落而行。6 月初冒着暑气从常山出发,途经玉山、上饶、广丰、浦城、水吉,路上历尽艰险:有冰雹突然袭击,野兽呼啸从身边而过,土匪用枪口顶着要买路钱,还遇到缺水少饭陷入饥饿的困境……真是祸不单行,我的左脚骨在路上碰破一个创口,也许是被日本侵略者从飞机里掷下的毒气弹感染了,左脚腐烂开来,未到建阳已烂成一个大洞,在逃难途中又身无分文,无法求医,只得一拐一拐地走。在困难中,我没有丢失理智,还是在追求理想的鼓舞下走着人生的泥泞小道。在漂泊和困顿中,我调整身体,一边学习一边认真备考,终于在1942 年9 月正式考入闽北建阳童游东南联合大学先修班。

东南联大先修班的复习,为我考取暨南大学奠定了基础。1943 年,我顺利考入暨南大学文学院。暨南大学的前身是1906 年清政府创立于南京的暨南学堂,后迁至上海,1927年更名为暨南大学。学校以培养华侨学生为主。抗日战争期间,设立临时校址在福建建阳的童游乡。

对我而言,考进暨南大学是一件快乐而满足的事情。暨南大学的一草一木、一花一树,每一处景色无时无刻不透露出浓浓的诗意。我每天都会对着校园内的景色独自沉醉,对文学特别是诗歌的兴趣,在大学的环境里变得活跃起来。我从图书馆及老师那里借阅诗集和其他文学读物,对当时胡风所编的《七月》尤为钟爱,还读了许多与自己年龄相仿的年轻人的诗篇。读着这些抗战时期的诗作,我激情澎湃,也尝试创作诗歌。

正当我沉醉在诗歌创作中时,又遇到了新的难题,当时暨南大学文科公费名额只占学生总数的百分之十,而我没有进入百分之十的范围。作为一名流亡学生,我举目无亲,与沦陷了的家乡亲人失去了一切联系。好在天无绝人之路,正当我焦虑失学的时刻,英士大学于1943 年11 月到建阳招生。其农学院的公费名额比较多,占入学学生人数的百分之八十。为解决眼下的困境,我报考了英士大学农学院,不久后,被英士大学农业经济系录取。

此时,抗日战争进入无比艰难的相持阶段,中国人民怀着对胜利的信念,面对凶残的敌人,浴血反抗。我们作为大学生,虽没有弃笔从戎,拿枪与敌人战斗,但决不当顺民做亡国奴的信念始终如一,学知识报效祖国的信念牢不可破。正因为此,我们都用上前线的精神来读书。

当时,英士大学本部设在云和县小顺镇。学校借用了云和铁工厂的一个大车间当宿舍,那个大车间里放了三百多张高低铺,这也成了英士大学六百多名男同学共卧的大寝室。可是,正当英大拟在小顺大展宏图,校方积极在当地寻找土地建造校舍时,因日本侵略者侵扰,规划落空。小顺也不再是世外桃源。在战火的逼迫下,我随学校大部队开始了流亡的生涯,我们从云和出发,跋山涉水,走在崎岖的山道上,背着铺盖,唱着悲惨的“流亡三部曲”,过景宁县城,到东坑,再到泰顺司前……

1947 年7 月,蒋风的大学毕业照

当年国弱,但民气不可被征服,这是鼓舞和支撑师生们的一个精神源泉。当时,生活十分困难,整整一年就是吃三样菜。春天吃毛笋,早点是盐巴煮毛笋,中餐还是毛笋,晚餐也是毛笋,连油花也见不到一两朵。吃到夏天,毛笋都已长成嫩竹,啃不动了,就换成番薯丝,三餐清一色一个样,吃到秋天芥菜上市,又是早餐芥菜、中餐芥菜、晚餐芥菜,一变也不变。我们的学习条件也极其艰苦,每人一盏桐油灯,学校发给每个学生的桐油仅够点一支灯芯,否则油就不够用。桐油不及其他植物油,火苗下会结皮,如不时刻拨动灯芯,火光就会暗下去,每天夜晚看书写作业时,大家都得用左手不停地拨动那支点燃的灯草,右手用来翻书页或执笔写作业。

在艰难的岁月里,我沉浸在文学的世界,找到了自己喜欢和适合的阅读书目,并开始创作。1943 年,我发表了儿童文学处女作《落水的鸭子》。毕业后,我担任了《申报》驻浙江记者并继续儿童文学创作。就在此时,我从《申报》上看到一则消息:三个少年看了荒诞的连环画,结伴到四川峨眉山修仙学道,最后跳崖“飞升”而丧命。这一惨剧震撼了我的心,我深感儿童文学对塑造少年儿童的人格和心灵实在太重要了。

从这时起,我暗暗下决心要为儿童工作。在走上儿童文学之路时,童话大师安徒生所走的“光荣荆棘路”成了我向往的道路。我没有像安徒生一样从事儿童文学创作,而是走上了儿童文学理论研究之路。从20 世纪40 年代中后期开始,我就认准这条安徒生口中充满光荣和荆棘的道路,一条路走到黑,最终柳暗花明。

中国儿童文学学科建设

中华人民共和国成立初期,中国儿童文学界满眼寂寞,我幸运地成为了中国儿童文学的拓荒者之一。从1956 年开始,我先后在浙江师范学院(后改名为浙江师范大学)、杭州大学等地任教,这为我从事儿童文学研究提供了机缘和广阔的平台。

20 世纪50 年代末至60 年代初,随着教育事业的发展,高等学校开设了儿童文学课程,但在许多人的观念中,总认为在学术研究中搞“古”和“洋”才算有“大学问”,而搞儿童文学不过是“小儿科”,因而对这门课程问津者寥寥。我顶住压力,始终沉浸在这门学科中,没有现成的教材,就白手起家,从中外文学遗产中点点滴滴搜寻、整理、积累。

三载寂寞讲台,我的讲稿汇成《中国儿童文学讲话》一书,1959年由江苏文艺出版社出版,并马上被华南师范大学、南京师范大学等高校列为儿童文学参考书目。短短两年,此书一版再版连印3 次,印数达4 万余册,被学术界认为是“一本中国儿童文学史的雏形”。著名儿童文学家鲁兵评价说,该书是我国儿童文学的“史略”。

接着,我又与人合编了一本《儿童文学资料》于内部发行。为了研究鲁迅对儿童文学的贡献,我把《鲁迅全集》中有关鲁迅对儿童文学的论述一一摘录下来,做成卡片,最后编成《鲁迅论儿童教育和儿童文学》一书,于1961 年由少年儿童出版社出版。

然而,正当我想把儿童文学当作一门学问来作时,却因高校推行“学制要缩短,课程要精简”的政策,大学里的儿童文学课被精简掉了。我开始转教民间文学,后来民间文学也被精简,我不得不改教现代文学和写作。

但是,我仍利用业余时间作儿童文学的研究,先后发表论文百余篇,后来由湖南人民出版社出版了《儿童文学丛谈》,由贵州人民出版社出版了《儿童文学漫笔》。“文革”期间,我已经完稿的《中国儿童文学简史》被抄毁。但我并不灰心,在牛棚偷偷建构了《儿歌浅谈》一书,“文革”结束后得以出版。

1978 年,改革开放的大潮开始汹涌澎湃地滚滚向前,中国从此进入一个新的历史时期。这年深秋,我应邀参加了在庐山召开的全国首届儿童读物出版工作会议。从庐山回来,我在浙江师范学院领导的支持下,在全国高校中第一个恢复儿童文学课;创建了全国第一个儿童文学研究室,并招收了全国第一个儿童文学硕士研究生吴其南;建立起全国第一个儿童文学专业资料室。

1982 年,我的专著《儿童文学概论》出版,被评为“这是解放后第一本系统的儿童文学专著”,“填补了我国儿童文学理论研究和教材的一项空白”。此书接连再版,还获得浙江省社会科学优秀成果专著一等奖,全国首届儿童文学理论优秀专著奖。作为教材,它把一代代学者引入儿童文学理论的殿堂;作为理论专著,初步构建起了中国儿童文学的理论框架。此后,由我主持的一系列儿童文学理论成果陆续出版:《儿童文学教程》《中国现代儿童文学史》《中国当代儿童文学史》《外国儿童文学史概述》《世界儿童文学事典》。

1984 年,我被任命为浙江师范学院院长,儿童文学取得了长足发展。至此,我基本完成了对中国儿童文学学科的构建:开设儿童文学课程、编写儿童文学教材、培养儿童文学师资。因此,从20 世纪80 年代开始,浙师大受到国内国际儿童文学界的广泛关注,并被国际儿童文学界誉为中国儿童文学研究重镇。

与儿童文学学科建设密切相关的是儿童文学教学科研队伍的形成。从招收第一个儿童文学硕士研究生开始,我一生仅指导了20 位硕士研究生,但研究生的质量很高,吴其南、王泉根、方卫平、汤素兰等都是当今中国儿童文学研究的著名学者。

让学术“走出去”

学术研究要有广泛的交流,有交流才能进步,有交流才会发展。早在1988 年,东京书籍株式会社出版的《儿童文学事典》收入了我的《儿童文学概论》,作为中国儿童文学理论著作的代表,《儿童文学概论》与法国保罗·阿扎尔的《书,儿童与成人》、英国史密斯的《儿童文学论》、苏联马卡连柯的《儿童文学与儿童读物》、韩国李在彻的《儿童文学概论》并称具有世界影响的五部儿童文学理论著作。

20 世纪90 年代以后,随着改革开放的深入,儿童文学的国际交流也变得越来越频繁。我考虑要将中国儿童文学更多地介绍给各国,而且要将各国的优秀儿童文学介绍到中国来。1986 年,应IBBY(国际儿童读物联盟)邀请,我参加了第20届IBBY 东京大会,首开中国儿童文学理论国际交流之旅,同时还应大阪国际儿童文学馆邀请出席在大阪召开的一个仅20 人参加的小型儿童文学国际研究会议,在此期间还应日本儿童文学学会邀请参加了儿童文学恳谈会,作《中国儿童文学研究的历史和现状》主题演讲。

1987 年,我收到巴黎国际儿童文学学会执委会秘书长珍妮·科蒂戈德弗雷的来信,成为国际儿童文学学会的第一位中国籍会员。这之后,我陆续担任亚洲儿童文学研究会共同会长、世界华文文学学会名誉顾问、国际格林奖评委等世界儿童文学学术组织的重要职务。

我一直认为,儿童文学是人生最早的教科书,也是一个国家文化发展水平的标尺。然而,儿童文学这一学科却缺少一本详细的工具书。于是,在长期的儿童文学教学研究中,我于1992 年主编出版了200 万字的《世界儿童文学事典》,希望为中外儿童文学学术交流起一个架桥、铺路的作用。此后,根据时代的变化,我一直在补充、完善,并于2016 年以91 岁高龄成功申请了国家社会科学基金年度重点科研项目《世界儿童文学事典》(修订本)。

1988 年10 月,蒋风先生(中)与研究生吴其南(左二)、王泉根(右二)、方卫平(右一)、邹亮(左一)共同出席在烟台召开的全国儿童文学创作趋势研讨会

2006 年,我应邀出席在韩国首尔举办的“第二届世界儿童文学大会暨第八届亚洲儿童文学大会”,被授予“世界儿童文学理论贡献奖”。2011 年,我荣获国际格林奖,是获得这一国际奖项的首位华人。拿到格林奖主办方寄过来的奖金后,我便想办一个儿童文学理论贡献奖,推动中国的理论研究。2014 年,终于在浙江师范大学设立国内第一个全国儿童文学理论奖——“蒋风儿童文学理论贡献奖”,每两年一次,奖励全国范围内在儿童文学学术研究领域取得卓越成就的儿童文学理论家。

在频繁的中外儿童文学学术交流中,我还写下了大量的介绍论文和在各国考察儿童文学的文章,1998年1月我将这些文章收集成册,出版了《海外鸿爪录》,由希望出版社出版。如今,我即将迈步百岁,但仍想为儿童文学做点力所能及的事情。2022 年,我在《光明日报》看到征集新的非洲研究各系列丛书的编写通告,就想申报编写一本《非洲儿童文学概貌》,填补国内非洲儿童文学研究的空白。

“一个人的大学”

1994 年,我已经69 岁,根据组织部门的安排,办理了离休手续。离休后,我心想自己身体健康、思维敏捷,总不能坐享清福过养老的生活,我应在自己有生之年,再为社会奉献一点余热。

我当时想,在培养儿童文学人才方面,我积累了一些经验,何不再招儿童文学专业的研究生呢?也是在这个时候,从外地来金华的一位从事儿童文学创作的小学教师找到我,她希望能跟我学习一些实用的儿童文学理论,并不追求正式的硕士学位,只要学到实际的儿童文学理论,并能在创作上得到具体指导,就心满意足了。

1990 年11 月,蒋风先生(右二)应邀出席由少年儿童出版社(上海)组织召开的儿童文学国际研讨会,与中川正文(左一)、鸟越信(左二)、王泉根(右一)合影

我带研究生时有过两个遗憾:一个遗憾是,一个专业课成绩都在90 分以上的学生,因为英语不过关而被挡在门外,而这件事的过错在我,因为我不知道对方学的外语是俄语;另一个遗憾是,我一生带过十届研究生,但一共只培养了二十多名学生,数量太少了。这两个遗憾更加坚定了我要办一所不受任何条条框框限制的“大学”,不管什么国籍、什么年龄、什么职业,只要热爱儿童文学,都可以来学,只要能通过考核标准,都是研究生。

就这样,1994 年下半年,在有关部门领导的支持下,我创办了“中国儿童文学研究中心”,免费招收非学历儿童文学研究生,至今已经三十届,一千多名学员参加,学员不仅遍及中国大陆地区,且逐步延伸至港台地区,又扩至新加坡、马来西亚、日本等国。

我的这所“大学”实行宽进严出,三十年来,一千多名参加学习的学员中只有十分之一不到的人拿到了结业证书。我给前来学习的学生布置的作业是:两年内,每月读一本儿童文学作品、写一篇评析、每年写一篇年度论文;两年后,写一篇结业论文并通过答辩,自学完6 门课程,完成24 篇作业和3 篇论文。这些条件,缺一不可。而且,作业和论文的质量要达到全日制研究生的标准。

蒋风先生编著的儿童文学著作

非学历儿童文学研究生班办起来后,我变得异常忙碌,每天都会接到十多位学员的来电来信,咨询有关儿童文学方面的问题。学员所提的问题一致的,我也要一一答复,实在有些力不从心。于是,我又自费创办了《儿童文学信息》报,每期印3000 至3800 份,它不仅是学员们的辅助读物,而且给全国各地儿童文学研究者、工作者和爱好者们提供了儿童文学动态消息和作家作品、评论文章;其中有500 份寄往中国港台地区及海外,成为中国儿童文学交流的一个窗口。

我的非学历儿童文学研究生平时都以自学为主。每年暑假,我会举行一次儿童文学讲习会,给学员们面授。三十多年来,我邀请了国内儿童文学界的专家、教授及作家为学员讲课。专家们的讲学各有侧重:理论家侧重在宏观上归纳、预测创作的规律,儿童文学作家们侧重从擅长的创作领域并结合自身的作品进行讲解、分析。三十多年来,让我欣喜的是,一大批儿童文学爱好者通过自身的努力成为了儿童文学创作、教学等领域的优秀代表,汤汤从一名小学老师成为国内著名儿童文学作家就是一例,现在她是浙江师范大学教授。

有人说我太傻了,这么大年纪了,有福不知道享。按照我的年龄,也完全可以不理一切,安享清福。但儿童文学是我一生的梦想,更是我的生命,我还要一直广播儿童文学的种子,培养更多的儿童文学苗子。

在反思历史和现实中推动儿童文学理论发展

时代在进步,儿童文学在发展。特别是改革开放以来,中国儿童文学建设卓有成就,一方面进行了必要的学术整理与发掘工作,一方面发扬了“五四”和延安文艺座谈会以来的儿童文学优秀传统。儿童文学发展最主要的是创作,理论研究是对创作发展的历史总结。我一生的研究论著分为两部分:一部分是儿童文学史,另一部分是儿童文学教材。史学是总结规律,教材是为了培养人才。文学研究是对创作的总结,总结过程中会得出文学发展的规律。如果能够将正确的规律运用到儿童文学事业中去,必然对创作起到好的作用。

2003 年10 月,第六届宋庆龄儿童文学奖在北京揭晓,本届增设“特殊贡献奖”,授予蒋风、任溶溶、束沛德、浦漫汀四人

20 世纪80 年代中期,儿童文学理论界对儿童文学的趣味性与教育性、成人化与儿童化、少年小说与少年心理等一系列问题进行了探讨。经过不同声音的交锋,中国儿童文学创作有了新的变化,就是文学性的回归。而到了90 年代,一批儿童文学理论著作的出版,又带来了儿童性回归这一新变化。文学性与儿童性的回归让中国儿童文学理论研究走上了科学的大道,是中国儿童文学走向繁荣的一个标志。

当前,中国特色社会主义进入新时代,儿童文学理论研究和批评还需要不断加强和重点关注。孩子是祖国的未来,为孩子工作就是为未来工作。今天的儿童文学理论研究,依然需要时刻保持清醒的头脑,需要反思以往的历史,向历史中寻找资源,始终坚持在反思历史和现实中不断推动儿童文学理论发展。时代需要像《爱弥儿》《麦田里的守望者》这类关注儿童生存状态的作品,我希望我的呼唤不会像沉入大海的石子,抛下后无声无息,我也期盼中国儿童文学一定会继续走向繁荣。

2022 年,蒋风先生主持的国家社科基金项目《世界儿童文学事典》(修订本)顺利结项