结构化教学视域下的软垒接传球衔接技术教学设计

2024-01-15李安妮

文/李安妮

软式棒垒球是结合田径和球类运动的综合性项目,它结合了操控类技能的形成规律以及球性运动的特征。本课的设计理念打破了原有单一技术的罗列,根据U10年龄段学生认知规律及知识技能的形成规律,以接传球衔接技术为主线,结合接传球的技术特点及各技术动作之间的有机联系,创设进阶式组合练习,帮助学生在学练、游戏和小型比赛中掌握移动过程中接传球运动技能,促进学生对知识和技术动作的运用和理解,不断提高学生在不同练习环境中的适应能力,以及对所学接传球技术的灵活运用能力。通过本课技术点的学习与拓展练习,发展学生的控球能力、视动协调能力及灵敏性,同时训练学生的预判能力、团队协作以及体育行为规范,培养学生勇于挑战自我、拼搏进取的体育精神。

一、以技术学习为载体,从“学会”到“会学"

(一)整体概念,理解运用知识

本课以传接球为核心技能,接传地滚球技术是软垒运动中最基本也是最关键的防守技术,接传球质量的好坏直接决定防守方的气势以及整场比赛的输赢。在此之前,学生已掌握抛接球和传球技术,熟练基本球性,为本课接传球衔接技术的学习奠定了良好的基础。教学时首先通过大屏观看比赛视频配合解说引入接传球技术的知识点,让学生对软垒比赛场景建立整体的认知,了解接传球技术的使用环境和时机,从技术的出处来学,明确为何学,用何处,从学会到会学。理解接传球技术的实用价值及应用情境,避免让学生进行脱离实战情境的机械学练。

(二)精准设计,突破学习障碍

接地滚球技术动作的基本环节主要包括接球时的准备姿势、向来球方向上前迎球、接球后传球出手四部分。接好球是基础,要求学生做到眼盯球,提前判断,积极移动,当球接近体前2米左右,降低身体重心,上体前倾的同时伸手迎接来球,接球后顺势收到胸前调整步伐自然衔接传球动作。本节课的重点是接传球动作的衔接步伐的调整,难点是动作协调连贯。帮助学生掌握接传球衔接技术,准备活动跑步中加入交叉步、并步、小碎步快速左右移动衔接的步伐练习,让学生自主体验降低身体重心和节奏变化的身体感受。教师讲解示范引导学生怎样调整步伐和身体状态,从接球转换成传球的准备姿态。组织学生徒手练习,持球不出手练习,逐步加快步伐节奏,多次练习后力争使脚下动作达到自动化水平。体育以身体练习为主要学习手段,因此要研究“用练习方法去教技术、运用技术、理解技术”。

练习一:两人一组面对面5米抛接地滚球,要求提高抛球速度,接球时将球收回胸前,一分钟计时目标40个,提示盯住球,手指自然张开贴地防止球从胯下穿过去。

练习二:针对学生移动接球过程重心高的问题,设计移动+抛接练习,在两条高度1.4米间距5米的横绳下练习,要求:练习时在横绳下保持屈膝深蹲、上体前倾、重心在前、脚掌双手置于体前,眼盯球,同一方向移动,同时进行抛接球练习,练习者移动速度尽量保持一致相互配合。通过多次练习后帮助学生逐渐形成弯腰跑的动力定型,也会在接球时养成深蹲移动的习惯。此外,做这项练习可以提高学生对球反弹路线的预判能力,让学生学生了解球性,增强运动员的下肢力量。

练习三:针对练习者移动不积极的现象,通过在起跑线前5米处设置标志线,要求学生在标志线前将地滚球接住紧接着将球传出。通过5米线条件限制促进学生积极跑动,通过传球入网的成功率评测、督促学生规范动作。要求学生衔接步伐正确,提高衔接动作速度,传出好球。

二、以组合练习为学练点,从“会学”到“会练”

(一)任务驱动,以练促教

练习讲究递进和有趣,根据技术动作之间的联结由简到繁,层层递进,让学生从学技术到用技术学,在学练中体悟,在脑海中形成知识体系,促进学生学以致用,提高专项体能和体育综合能力,让“运动能力、健康行为、体育品德”核心素养在体育课堂中真正落地。

组合练习一:8米接传地滚球练习,将学生分成5人一组,每组5个球,两人轮流负责接练习者传来的球,练习者两人现在8米远的标志线出,当球被拋出时迅速移动,利用正确的动作,协调连贯地将球在6米线前接住。设置6米线条件是为了促进学生积极移动,迅速判断,帮助学生建立时间观念。接球后衔接传球动作,将球传向正前方。小组成员轮流练习互帮互学,相互评价,能给予同伴正确的建议,并且接受同伴给自己的评价。最后各小组推选一位学生参与一分钟挑战赛,比比哪组完成接传球个数最多。在一定时间内完成接传球配合练习,要求接传球的连贯性和传球的准确性,在提高接球技术的基础上,培养学生的合作意识。

课堂练习内容、手段和方法都是为了突破技术难点适应比赛环境而精准设计,而非仅仅追求教学形式上的新颖,从单一动作到组合动作,相互促进,递进练习以提高学生的学习质量。

(二)互动学练,协作共进

在组合练习一的基础上增进学生之间互动配合形式,练习者接传球后将球传向左右方位一三垒方向8米处的同伴手中,传球方向发生了改变,意味着练习者接球后,衔接的传球姿势较练习一有所变化,场上的比赛千变万化,防守队员要根据情况将进攻队员传杀、封杀。通过不同方向、距离、速度方面的变化,提高练习的挑战性,使学生自主体验不同方向,并直观清晰地感受身体姿势的变化,逐渐适应真实情境的比赛。要求学生练习过程中小组之间有声音、有反馈、有评价。每一次学练之前教师要通过讲解示范帮助学生建立正确的动作,让学生知道练什么,怎么练,达到什么样的标准,以“评价为先,逆向设计”的思维,通过观察给予即时的评价反馈,帮助学生清晰定位自己的动作问题和表现,明确改进方法和前进的目标,使学生练有所成,提高课堂目标的达成度。依托“学会、勤练”实现技术自动化。通过精巧的练习设计,针对性提升学生技术的熟练程度、应变水平、对新的合作环境的适应能力,组合练习计时赛是提高学生能力水平最快的方式,让学生在练习中逐渐进入稳中求速的状态,通过学练在实践中慢慢体验胸有成竹的成就感。

三、以游戏比赛为挑战点,从“会练”到“会用”

(一)活动导学,以识促智

软式棒垒球作为集体运动项目,核心技术是完成游戏和比赛的重要手段。比赛是检验技术水平和运用能力的关键形式,在比赛中,学生在求胜心的激励下会更加投入,积极参与,同时重新认识课堂教学内容,内化比赛所得的经验性知识,巩固和提高所学知识,最终将所学的技能运用到生活中。

游戏练习:“追风赶月”此项游戏比赛学生分成两组各四人,在一个“回”字型场地进行练习。外圈边长约17米的正方形,每个顶点放置一个垒包,跑垒的学生从本垒出发逆时针方向轮流跑垒,内圈每名学生站在边长约13米的顶点上按照顺逆时针方向进行传接球,内外圈比谁先完成一圈,快的一组得一分,完成一轮双方交换场地。通过此项练习使学生掌握跑垒的方法,培养学生的积极跑垒意识,提高内圈学生在紧迫时间内快速完成高质量传球的成功率。

(二)以赛促练,情境教学建构

比赛过程中注重使学生学会练习方法,强化规则意识,弱化技术要求,诱导学生主动思考,自主体验,享受比赛。学习和成长会在比赛中无形的发生,技术得到提升,意志得到磨练,有交流,有竞争,有合作,有思考,有进步。

情境比赛:“五人制棒球”此项活动没有棒子只需要一颗球,是节奏更快的比赛方式,利用篮球半场足以支撑比赛,规则简单易懂,是软式棒垒球比赛的简化。场地为边长13米的正方形,从相交的两条边线延长出一个边长为3米的正方形进攻区域。进攻者需在此区域内将球拋传(掷)入有效区后立即转变成跑垒员进行跑垒得分。防守方通过封杀、接杀、触杀的方式将进攻者淘汰,跑垒者超越前一个跑垒员即出局,球因暴传或漏接而离开球场,场上的跑垒员推进一个垒,比赛局数三局两胜。通过比赛让学生提前接触软式棒垒球比赛的相关规则知识,体验和学会如何跑垒得分的跑垒技巧。通过参与贴近真实的五人制比赛,了解与比赛相关专业术语、裁判方法,从而培养学生遵守比赛规则的意识和良好的运动行为习惯。

五人制棒球攻防比赛对场地没有要求,随时随地都能开展,便于学生课后自行展开活动,简化比赛规则让学生更容易接受和适应比赛情境,既能激发学生的兴趣,学会合作学习方法,培养相互协作精神,也能让学生通过观察对比,实践探究出正确的技术动作,帮助练习者适应比赛环境,提高学生对所学技术的运用能力。有情境的练习使练习者在情绪、体力、智力甚至是精神上都投入其中,达到某一特定的水平时,在意识中能够产生一种美好的运动体验。

在比赛情境中能够巩固并运用所学运动技能。比赛更能激发学生的主动性,同时比赛对学生的机体能力也提出了更高的要求,学生在比赛中精神高度集中,可以最大程度地发挥出自己的能力。在比赛过程中让学生认识到持球跑永远比不上传接球的速度,明晰协调连贯的接传球技术在比赛中的价值,学练好技术才能在场上运筹帷幄。比赛环节不仅可以提高运动技能,也可以根据学生的性格特点和不同方面的能力培养学生的活动组织能力、裁判能力等。给学生轮流安排不同的工作职位,让学生从多角度理解和感受软式棒垒球运动的魅力和育人价值,培养学生的组织能力,促进主动思维,提高学生的沟通交流和表达能力。

四、以课堂评价为落脚点,从“会用”到“会评”

(一)评价指向学习目标

本课学习目标中,运动能力:掌握接传球衔接动作技术及组合动作技术,参与对抗性游戏和简化规则的小型比赛。评价指向学习目标,让学生向目标出发,清晰了解自己目标的达成度。教学方法的设计依据教学内容的结构以及本课要达到的教学目标。教学设计要遵循目标统领内容、学练方法以及评价的思路,这样才能实现教学的科学性和系统性,落实“学、练、赛、评”一体化的理念。整堂课从学习技术到运用技术,理解技术层层递进,帮助学生从学会专项技能,转化为生活经验,发展学生认识世界的高阶思维。教学评价可依据本课教学目标进行定性或量性评价,从自评、互评和师评多角度多方面展开评价,通过评价手段促进学生技能提升,激发和引导学生体育行为习惯和体育品德的发展,教师在评价中明确表达对学生的期望,增强学生参与体育学习的内驱力。

(二)评价促进技能发展

《〈体育与健康〉教学改革指导纲要(试行)》提出了“注重对学生语言表达(是否能说出)、动作表现(是否能做对)、能力体现(是否能会用)等的多方面检验”。教学过程中对学生动作表现的评价是关键环节,教师即时、有效的评价,让学生知行合一。反向思维课前先展示接传球技能评定标准,课中请学生示范,教师要善于组织和引导学生自评、互评,加强对技术内容的理解,培养学生对学习的感知以及深度思考的习惯,让学生学会自我发展。虽然暂时无法达到优秀技能水平,但能够理解正确的动作方法以及练习方法,在教师引导下,能够找出与目标的差距,努力克服学习障碍,实现学习目标。

健康行为:通过个人努力不断提高专项技术,学会调控自己的情绪,能够安全地进行合作练习,适应新的合作环境,积极与同伴交流合作。

基本知识技能评价随堂测试评定方法:两人一组,男生间隔10米,女生间隔8米。在1分钟内计算传接传球总个数,根据标准计算两人的成绩。评定标准见表1。

表1 评定标准

(三)评价促进行为规范

认知行为评定见表2。

表2 认知行为评定

(四)评价促进品德构建

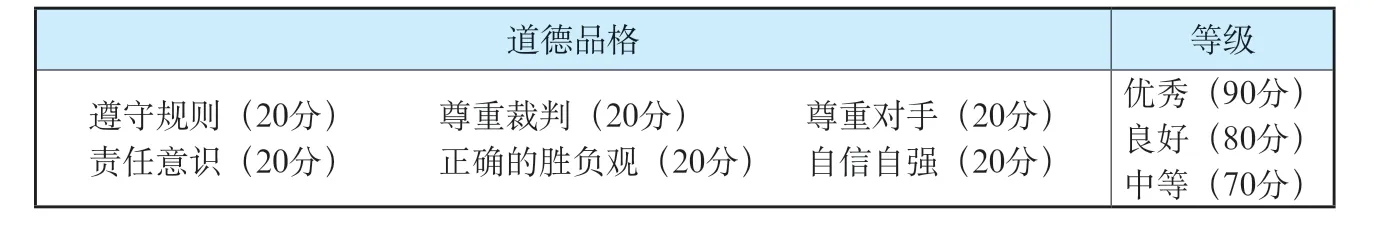

体育品德:保证安全的情况下克服困难,顽强拼搏,遵守规则,尊重裁判,能正确地面对输赢(表3)。

表3 道德品格评定

五、结语

“学、练、赛、评”是新时代给予学校体育教学的要求,从体育技术的本质与内涵出发使学生真正掌握一两项运动技能,这样才能培养出有理想、有目标、有能力的新时代接班人。通过对核心技术的结构化分析,将与其联结的技术动作组合练习到真实比赛情境中进行技能的检验,让体育课堂成为学生学技能、练体能、会比赛、育品德的高效课堂,引导学生走向深度学习、有意义的学习。通过设置比赛或者游戏环节,促使学生将学到的知识和掌握的技术动作运用到群体活动中,增进交流,增强技术体验,最终通过点线面的进阶性挑战练习,巩固技术,让课堂体现有结构的“教”、有联系的“学”、有情境的“用”、有结果的“评”,学生的核心素养在“学、练、赛、评”中才能潜移默化地得到提升。