“保存什么,如何保存”

2024-01-14王方捷宋艺

王方捷 宋艺

摘要:1949―1980年,我国逐步建立文物保护体系,各省区在文物普查的基础上,遴选、公布了省级文物保护单位, 并由此产生了第一批全国重点文物保护单位,反映了新中国成立初期文物调查成果与文物保护理念,也成为这一时期文物保护实践的重要依据,是我国文物保护史的关键一环。本文以四川省为研究对象,通过系统的史料搜集,还原四川第一、二批省保单位的产生背景,梳理这两批共80多处省保单位的遴选过程,并分析了文物保护单位这一机制发挥的实际效果。数据显示,四川第一批省保单位得到了相对较好的保护,第二批省保单位损毁严重。在各类型文物中,古建筑的保护效果最好,石窟寺则几乎没有得到有效保护。案例表明,基于文物分级保护理念而遴选的各级文物保护单位,对当时文物保护对象选择和文保力量的投入,产生了决定性的影响。

关键词:文物保护单位;文物普查;文物保护史;四川省文物管理委员会

文物保护单位为我国对依法确定纳入保护对象的不可移动文物的统称,其遴选与公布是文物保护工作的重要环节,直接决定了“保存什么,如何保存”[1]的实践导向,进而左右了诸多文物古迹的命运。总结文物保护单位的产生背景、遴选过程及保护实效,有助于深化我国文物保护史的研究,并可从中分析得失,汲取经验。

新中国成立后的前30年,除1961年国务院公布了第一批全国重点文物保护单位①外,这一时期的地方政府和文物机构是如何评选、公布和保护各级文保单位的?笔者以文物大省四川为例,基于目前掌握的档案及相关史料,试钩沉这段尚未远去却几被遗忘的历史(图1),冀学界同仁关注并进一步填补我国文物保护史研究中的空白。

一、跬步千里:1949—1957年

(一) 全国重要文物建筑简目

第一份较系统的四川重要文物名单,是1949 年3月印行的《全国重要建筑文物简目》(以下简称《简目》)(图2)。系梁思成先生受解放军委托,率清华大学营建系的莫宗江、罗哲文等教职员精心汇编而成,以清华大学与中国营造学社合设的“中国建筑研究所”名义出版[2]。收录22个省市的重要古建筑、石窟寺、古墓葬及雕塑、碑碣等文物465处,其中四川省及西康省(1955年并入四川省)境内文物共61处,占较大比例。

《简目》选列文物信息来源有二:实地调查、汇集文献。其中,四川及西康文物几乎全部经过营造学社实地探访,实为营造学社于极端困难的条件下,在四川所作文物调查与学术研究的成果结晶,尤以1939—1940年梁思成、刘敦桢、莫宗江、陈明达进行的川康古建筑调查为主②。

在历时近半年的川康古建筑调查期间,梁思成、刘敦桢就已敏锐洞察四川以汉代崖墓与墓阙— 唐宋石窟寺与墓葬—明清木构建筑为代表的文物主线,并循此探寻,首次系统性地踏查、记录了四川主要地区的文物。调查后,刘敦桢在《西南古建筑调查概况》[3]中综述了四川文物类型、分布及其在整个中国建筑史、艺术史上的独特价值;梁思成则选编了《西南建筑图说(四川部分)》[4],列举调查所见文物古迹107处。在梁、刘综括性的研究之外, 刘致平、莫宗江、陈明达、罗哲文、卢绳、王世襄等学社成员也对四川古建筑进行过细致的分项研究与个案研究,积累了翔实的资料。

在营造学社调查研究基础上形成的《简目》,兼容并蓄建筑、墓葬、摩崖石刻等各类不可移动文物,及其附属的碑刻、雕塑等可移动文物, 为后来的文物保护单位评定搭建了近乎完整的框架。《简目》还以“○”的数量表示文物重要程度(共5级),初衷是在最坏的情况下做出取舍,但已明确体现出文物分级保护的思想。后续四川省分批、分級评定文物保护单位的过程和结果,与《简目》高度重合,更体现出该名单的权威价值。在该名单指导下,相关文物在四川解放过程中无一损毁。新中国成立后,陈明达又对《简目》所列西南地区文物做了进一步阐释[5]③,使其成为四川文物保护起步阶段的圭臬。

(二) 新中国成立初期的四川文物调查与定级

抗战期间,四川一度建立起实力雄厚的文博专业平台[6],包括汇聚名家、对接政府的“四川省古物管理委员会”,为文物保护行政管理工作提供建议和咨询。但随着此后的政局动荡,到新中国成立之初,四川的文物工作几乎不得不另起炉灶。1950—1952年,四大行署区分治四川④,行政架构尚不健全,没有专业的大区级和省级文物管理与研究机构,分管文物工作的行署文教厅也几乎无能力对辖区内的文物进行调查和管理。川西行署区虽按照中央规定⑤设立了“川西文物管理委员会”⑥, 却只有2名全职工作人员⑦;当时部分县市也设有“文物管理委员会”,但受限于专业水平和权限,形同虚设。

1952年,四大行署区合并为四川省,同年四川省文化局⑧派员⑨赴北京参加文化部主办的第一届考古工作人员训练班,并启动首次大规模文物修缮工程。此次工程持续近2年,保护对象包括王建墓、大足宝顶山石刻、广元皇泽寺、千佛崖造像及峨眉山报国寺等⑩,基本属《简目》所列的四川最重要文物。

1953年初,四川省博物馆提出筹办“四川省文物古迹”展览的计划,并拟派人分赴各地调查, 征集文物并拍摄照片⑪。该计划上报后,西南行政委员会文化局批示,文物调查工作不应仅为一次展览,而应有更高的着眼点,指示四川省文化局组织省博物馆和“省文管会”专业人员,成立工作队,对全省文物古迹做一次普查⑫。四川省文化局方意识到,四川尚无省级“文管会”,遂紧急抽调人员,于1953年5月1日成立四川省文物管理委员会,省教育厅厅长张秀熟兼任主任委员。省文管会最初的20余人多数并无文物工作经验,省文化局延请老一辈学者⑬集中讲授文物知识,并组织考察成都市内古迹及考古发掘现场,进行了不到一个月的突击培训,即派出17人,分为4组赴各县市,马不停蹄地进行文物古迹调查(图3)。

此次文物实地调查,是四川首次大规模、有计划、专业化的文物调查,历时近4个月,行经45个县市。与营造学社在战时独自进行的川康古建筑调查相比,省文管会的调查广度和深度都有极大扩展,且在调查的同时进行宣传教育(图4),唤起群众的保护意识,当场纠正多地随意占用、破坏文物等行为。此次调查录得古建筑157处、石刻78处、古墓葬30处,征集文物1461件⑭;在初步摸清四川文物“家底”的同时, 参与调查的文管会工作人员积累了初步的知识和经验,其中多人后来成为四川乃至中国文博领域的骨干和学术专家。通过此次调查,四川省博物馆顺利举办了全省文物古迹图片和实物展览,新中国成立后四川的第一份文物古迹保护名单也源出于此。

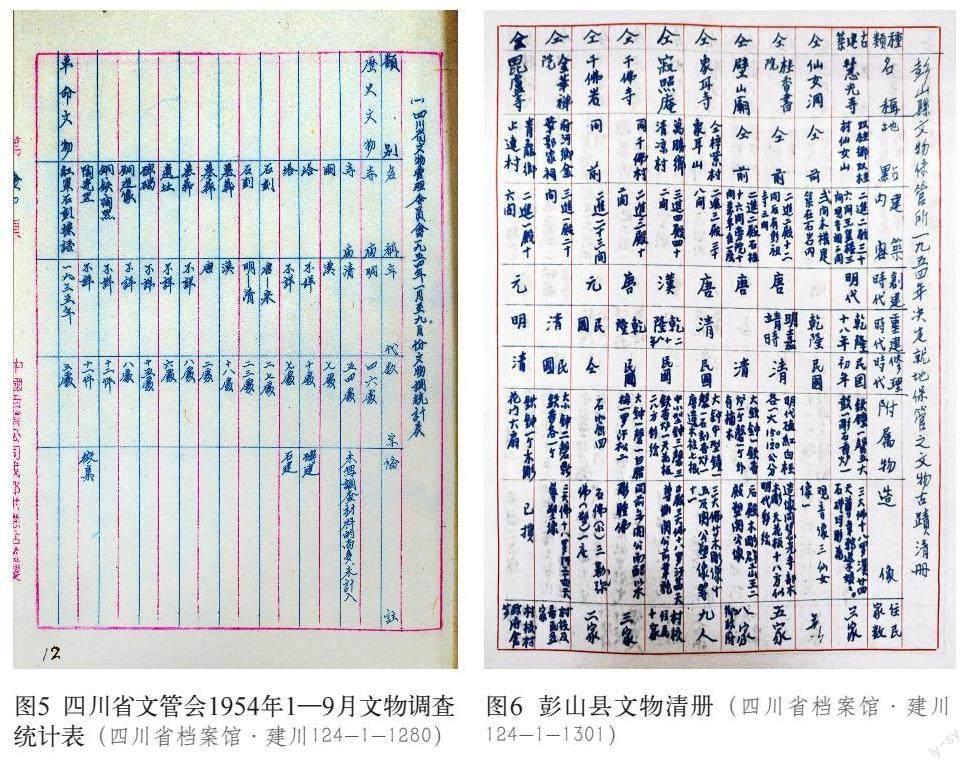

1953年10月,中央人民政府政务院下达《关于在基本建设工程中保护历史及革命文物的指示》,明确“各级人民政府对历史及革命文物负有保护责任”。恰逢四川省文管会的首次文物调查基本结束,着手汇总、整理调查所得。1954年,西南大区撤销,知名学者、“资阳人”化石发现者张圣奘调任四川省文管会主任。同年,文管会又组织了3次更周密的分组调查⑮,前后历时5个月,范围达90个县市,记录不可移动文物507处、可移动文物137件、革命文物7处,同时帮助、指导刚成立的各县市文物保管所培训工作人员、编订文物清册⑯(图5、6),初步建立起覆盖全省的文物保护基层体系。这两年的调查中,拍摄了逾千张文物照片,其中许多成为文物被损毁前最后的影像。

以两次调查所得为基础,四川省文管会于1954年编制了《四川省第一批文物保护名单》⑰ (图7),含当时全省88个县市216处文物。与1949年的《简目》相比,这份名单有如下特点:

第一,在覆盖范围、文物数量上远远超过《简目》,填补了营造学社留下的诸多空白,特别是在远离交通要道的地区,许多重要文物系首次被记录,如平武报恩寺、古江油关宋碑、青神白塔、广安冲相寺摩崖造像等。

第二,文物类型上,名单在继承《简目》体系的同时,又有所创新。古建筑和石窟寺仍为名单重点;一批重要的铜铁铸像、碑碣等可移动文物被纳入名单;合川钓鱼城成为首个列入保护名单的古代遗址;近代革命文物亦首次进入名单,如成都辛亥秋保路死事纪念碑、川军抗日阵亡将士纪念碑、八路军重庆办事处旧址等。除单一文物外,青城山、峨眉山也被列入名单,反映了对大型自然文化复合遗产进行整体保护理念的雏形。

第三,对于文物分级,名单仅分甲、乙二等,较《简目》简单; 其中甲等26处,仍以汉代墓葬— 唐宋石窟寺—明代木构建筑为主线,评判标准与营造学社一脉相承,这些文物此后成为监管和保护的重点。

《四川省第一批文物保护名单》编写后未公布,仅供内部参考,但其已领先全国,极大地提升了相关部门在文物管理和文保经费分配等问题上的主动性和针对性。1954—1955年,四川省先后拨款培修平武报恩寺、成都杜甫草堂、青城山、江油窦圌山云岩寺飞天藏、乐山乌尤寺罗汉堂、李庄旋螺殿及渠县、忠县汉阙,均为名单所列重要文物。

1955年,西南大区时期筹建的西南博物院分拆,参与过成渝铁路、宝成铁路等重大基建考古的专业人员携大批成果调入四川省文管会,进一步增强了文管会的实力。6处新发现的遗址隨之作为新中国成立后四川考古最初成就的代表,被追加入名单,其中广汉真武村遗址(后定名为三星堆遗址)⑱、成都青羊宫战国遗址、广元昭化宝轮院及巴县冬笋坝船棺葬遗址被列为甲等文物。

新中国成立后短暂存在的西康省,也自1953 年起进行了主动的文物调查和保护。是年10月, 西康省博物馆筹备处奉省政府文化处指令,成立了仅有3人的“文物古迹调查组”,用3个月在雅安、芦山、荥经三县进行了调查⑲,虽然调查规模远不及四川,但也有所发现,如荥经县祥符寺元代建筑等⑳。1954年9月7日,西康省文化处、民政处发出联合通知,指定保护雅安高颐阙、观音阁,荥经祥符寺、太湖寺等几处古迹[7],其实质已接近文物保护单位,惟缺少配套的宣传教育,民众鲜有知晓㉑。同年拨专款抢修芦山姜庆楼,使其免于倒坍㉒。1955年西康省撤销,大部并入四川,著名的雅安高颐阙亦加入《四川省第一批文物保护名单》,但尚有大片区域的文物状况未调查。

(三) 第一次全国文物普查与第一批省保单位

1955—1956年,时逢“一五”计划冲刺阶段,生产建设中屡屡出现破坏文物的事件,多次惊动国务院文化部出面制止。大规模经济建设与有限的文物保护力量之间的矛盾成为亟待解决的问题。对此,文物界专家学者在1955年逐渐达成“两重两利”即“重点发掘、重点保护”与“既对基本建设有利,又对文物保护有利”的共识,并上升为全国文物工作的方针[8]。在《文物参考资料》(《文物》前身)展开的讨论中,四川省文管会的吴觉非也主张开展文物普查,基于各省的自然环境与历史文化特点,综合评判文物价值,选择适当的保护方式[9]。

1956年2月3日文化部向各省市文化局下发《关于各地注意保护古文物的通知》,除通报典型案例外,还要求各地发动群众保护文物,并“拟出对一般文物与重要文物的不同保护办法”㉓,总结经验上报,以便推广,实为全国文物分级保护征求意见。同月,第一次全国考古工作会议在北京召开,四川省文管会负责人张圣奘出席㉔。会议作出了“制定出有关古墓葬、古遗址等全面的文物保护条例,以及普查登记、发执照等具体的保护管理办法”的决议[10]。根据会议精神,四川省文化局旋于3月针对受到基本建设威胁最严重的地下文物和古建筑,联合省民政厅、公安厅先后发布了《为加强对古建筑的保护事的联合通知》及《为在基本建设工程中切实贯彻文物政策,加强文物保护的联合通知》㉕。

在各方有识之士的努力下,国务院于1956年4 月2日发出《关于在农业生产建设中保护文物的通知》,首次提出“文物保护单位”的概念,明确提出在全国范围内“进行历史和革命文物遗迹的普查调查”与“评定、公布文物保护单位”两大任务。

由于文物保护问题迫在眉睫,通知没有对文物普查时间作出硬性规定,但要求“各省、市、自治区、直辖市文化局应该首先就已知的重要古文化遗址、古墓葬地区和重要革命遗迹、纪念建筑物、古建筑、碑碣等,在本通知到达后两个月内提出保护单位名单,报省(市)人民委员会批准先行公布,并且通知县、乡做出标志,加以保护。然后将名单上报文化部汇总审核,并且在普查过程中逐步补充,分批分期地由文化部报告国务院批准,置于国家保护之列”,即各省先评定、公布、上报省级文物保护单位,再由国务院精选出国家级文物保护单位,实现文物分级保护。

通知后,文化部文物管理局与山西省文化局组织文物普查试验工作队,于同年4—5月在山西省进行试查,作为示范[11]。对于四川这一大省而言,在两个月期限内突击开展文物普查并不现实, 但已有1953年以来的历次文物调查成果和极具前瞻性的《四川省第一批文物保护名单》在手,按照要求选定文物保护单位已基本水到渠成。惟西康省刚并入四川,未完成文物普查,1956年四川省文管会按计划在雅安、西昌一带汉族聚居地进行了调查,而民族地区因尚不具备调查条件,暂时搁置㉖。最终原西康地区仅有2处文物入选第一批省保单位。

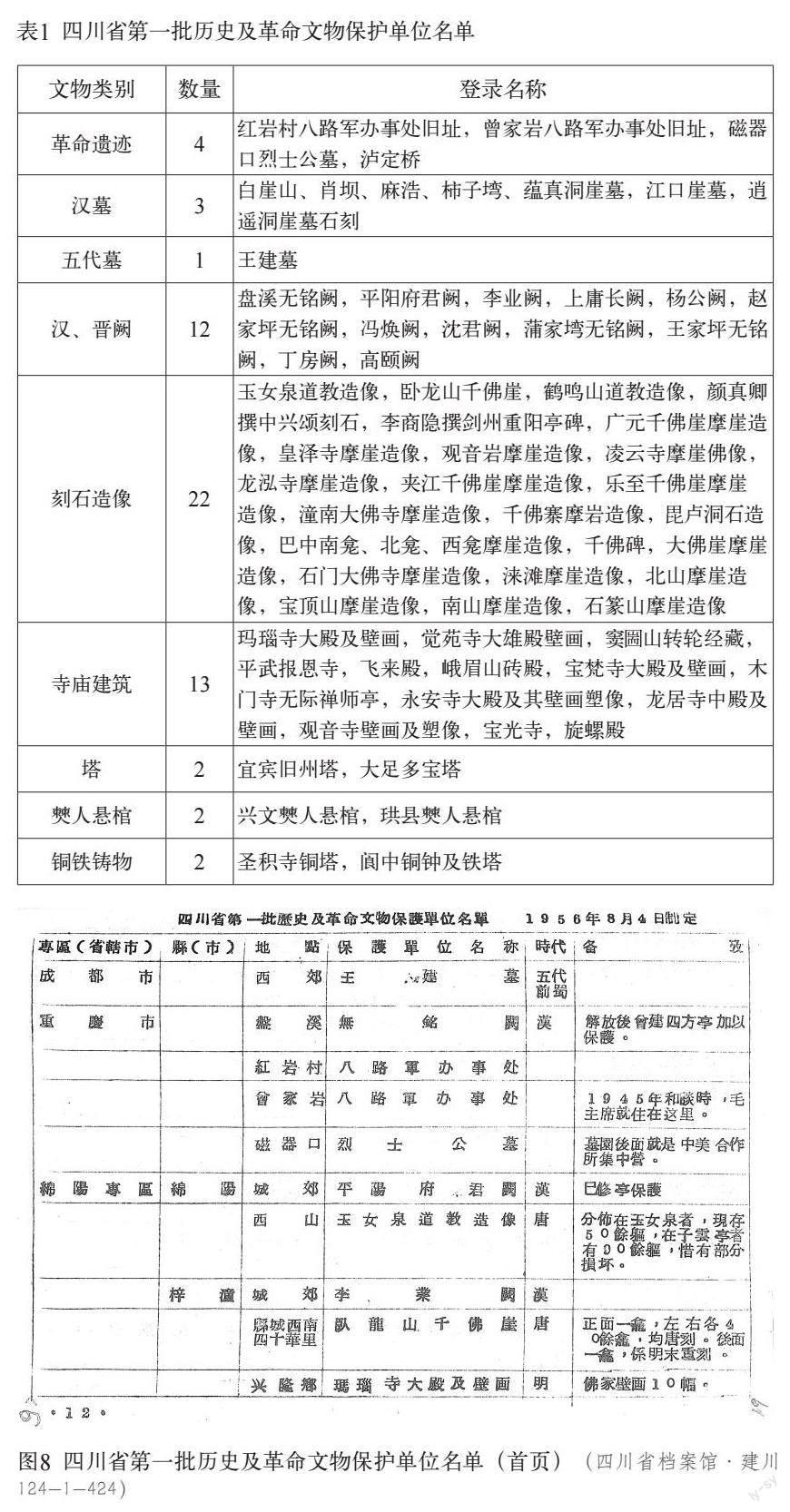

在文化部的敦促㉗下,四川省文化局于1956年8月4日制定了“四川省第一批历史及革命文物保护单位”名单(图8,见表1),8月16日四川省人民委员会发布《关于在工、农业生产建设中注意保护文物的通知》公布名单,要求保护单位所在地人民委员会竖立标志,发动群众成立文物保护小组,妥善保护。同年11月遵照文化部要求,将各文保单位的位置、范围、构成、现状及发现调查经过等信息填表上报,成为全国较早完成文保单位评定与公布的省份之一。

此次全国各省公布的文物保护单位共5572处[12],其中四川省公布61处,数量恰与1949年的《简目》相同,仅占全国总数的1.09%,与其他省份相比明显偏少,这表明《简目》对四川省文保单位遴选的影响甚大。文保单位评定标准仍基本沿袭1954 年《四川省第一批文物保护名单》的思路,其中56处已被列入该名单,特别是当时被评为甲等的文物,除4处考古遗址外, 此次均被公布为省保单位。

未曾进入《四川省第一批文物保护名单》而获得公布的5处省保单位,反映了1954—1956年四川文物保护的新热点。其中2处革命文物——泸定桥、重庆磁器口烈士公墓,均为1954年以来四川省革命史研究和宣传中的代表性纪念物,突击列入的泸定桥甚至尚未经过文物调查;另3处均在大足——南山摩崖造像、石篆山摩崖造像、北山多宝塔。大足凭借5处省保单位, 成为此次获评数量最多的县。大足石刻作为1950年代初四川极其重视的文物,进行了积极的调查研究和持续的保护修复,成为该时期全省文物保护工作的典范。

省保单位公布后,一些文物较多的县市随之评定、公布了县市级文保单位。仅有王建墓一处入选省保单位的成都市,于当年10月公布了“成都市历史及革命文物和主要寺庙”名单,共26处㉘。

与公布省保单位的工作配套,四川省文管会开展了大量的基层宣传活动,1956年编印了多种小册子和标语,在农村及大型基建工地分发、宣讲,并通过报纸、杂志、广播等普及文物知识,此外还完成了《四川省文物简目提要(初稿)》的编写及征求意见㉙。

二、艰难前行:1958—1962年

(一)第二批省保单位的产生背景

及至1957年,全国多数省份已完成文物保护单位的评定、公布与上报,按照计划,国务院文化部本应随即进行全国文物普查结果及各省文保单位信息的汇总,从中选出国家级文保单位,文化部也在“二五”计划中提出了“公布约一千处全国性的保护单位”这一宏伟目标㉚。然而1958年初《全国各省、自治区、直辖市第一批文物保护单位名单汇编》刚刚付梓,政治运动便接踵而至,文物工作受到极大干扰,各地文物无论是否被公布为保护单位,均遭受惨重破坏。

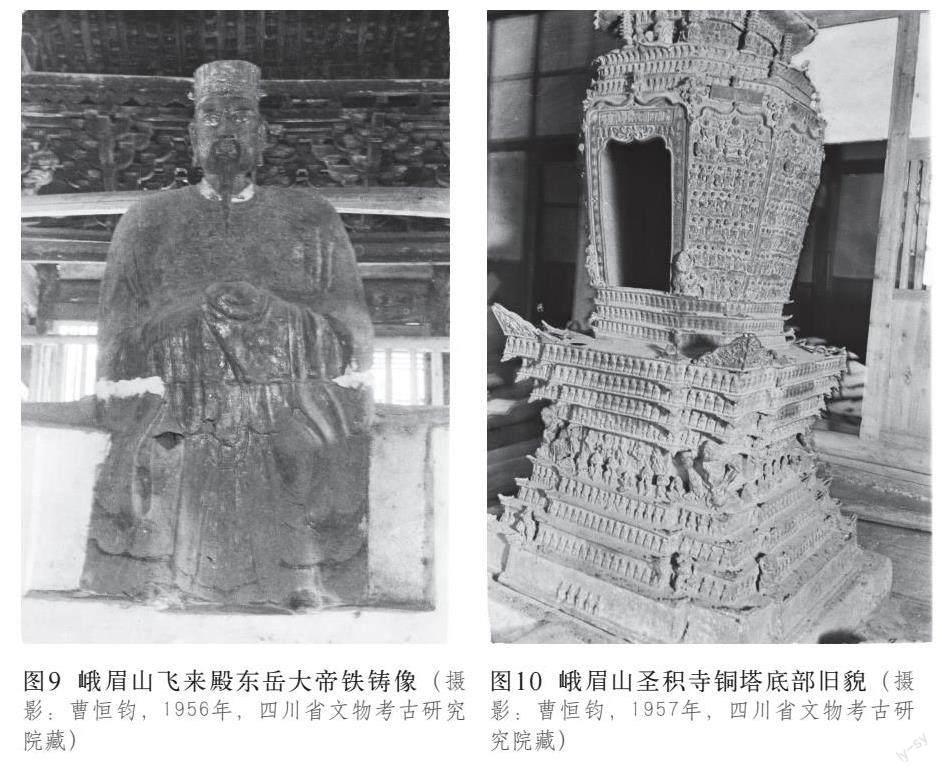

在四川省,古寺林立的峨眉县不幸成为文物破坏的重灾区,也因之成为推出第二批省保单位的契机。仅1958年一场“献铜献铁”运动,峨眉县就毁坏大小文物1000件以上。当地3处省保单位无一幸免:飞来殿建筑受损,殿内的宋代铁铸东岳大帝像(图9)、铁香炉被毁;万年寺明代大型铜铸观音像被毁,铜钟、铁花瓶、铜万岁牌等损失殆尽;圣积寺铜塔所在的圣积寺被拆毁建工厂,寺内明代大型铜铸像及铜钟被毁,铜塔(图10)被拆卸运至成都,准备熔化,幸被及时抢救,后运回峨眉,但塔座已毁,塔身受损。大佛寺曾列入1954年名单而未被列为省保单位, 寺内13米高的明代铜铸千手观音像及铜铁祭器全部被毁㉛。

峨眉县文物保管所无力制止破坏,于同年7月底紧急上书四川省及乐山专署文化部门㉜,反映文物受损情况。成都、宜宾等地也相继报告类似情况㉝,始引起重视,四川省文管会奉命派员前往峨眉调查,发现文物损失远比当地文管所报告的严重,遂对现存文物进行了清点登记,并向省文化局提交了《关于各地献铜献铁运动中重要文物破坏情况的报告及今后意见》,提出一系列建议,包括“保护文物的完整性”,对文保单位内的附属铸造物应一律保护;未列为保护单位但规模较大的寺观,也应暂予保护。

根据四川省文管会的调查与建议,四川省委8 月10日发布《关于在寺庙内搜集铜铁、销毁铜铁神像应根据不同情况处理的意见》,并附省委统战部提出的全省著名寺观名单,共106处,要求各地予以保护㉞;四川省文化局8月13日发出《关于各地收集废弃物品工作中注意保护重要文物的问题的通知》,对金属器物的鉴别、收购作了详细规定, 一定程度上遏止了破坏文物的狂潮。

1958年9月,四川省文化局向各县市人委发送了一份文件㉟,或因匆忙,文件甚至没有標题。文件重申文化部指示的“两利”原则,敦促各地杜绝破坏文物的现象。正文后附“四川省第二批历史及革命文物保护单位名单”(图11),这是第二批省保单位名单首次见诸文件,名单列入文物66 处,略多于第一批,显然系四川省文化局和文管会紧急拟订,仅“供各地在搜集、销毁铜铁时注意保护古代文物”,并未报请四川省人委向全社会公布。其后历经三年,七易其稿,名单始获公布。

这一时期为抢救文物而奔忙的四川省文管会乃至全省文保系统,也被卷入非理性的政治运动而不能正常工作。1958年四川省文化系统搞“增产节约”运动,省级单位减员31%,为此,四川省文管会同年被撤销编制和经费,并入省博物馆㊱。随着文管会被撤并,四川省也失去了来之不易的文物调查与保护专业团队。到1959年,各地破坏文物的风潮渐息,但当局已派不出一支队伍对全省文物情况进行调查和监管,而只能下发通知,再次要求各县市树立保护标志,发动群众成立文物保护小组,对已公布的文保单位加以保护㊲。面对各地的文物修缮要求,也由于“大跃进”中草率实行的“权力下放”,四川省文化局竟几乎无款可拨,以致错过了抢救部分文物的最佳时机㊳。管理体制陷于混乱且长期未纠正,为后续第二批省保单位的遴选埋下了隐患。

(二) 第二批省保单位的遴选与公布

1959年后短暂的纠“左”过程中,文物部门抓住时机进行了一些纠偏工作,包括第一批国保单位的评定和第二批省保单位的初选,但随后又受到干扰而迟延。

1960年1月,文化部以筹办全国文物、博物馆工作会议为契机,向各省下发了《第一批国家级文物保护单位名单(草案)》[13],并请各省推荐拟列为“第二批国家级文物保护单位”的文物㊴。3 月该会议在北京召开,会后正式启动第二批国保单位的评定工作,要求各省提交推荐名单㊵。

四川省文化局接到通知后,当月便在1958年未公布的名单基础上,迅速起草了《关于公布我省第二批文物古迹保护单位名单和在工农业生产建设中注意保护文物的通知》㊶,并附名单㊷(图12),意在与中央同步。名单同1958年初稿相比有所增减,共62处。此时四川发现成都杜甫草堂、武侯祠进入“国保单位”名单草案而尚未被公布为省保单位,遂将其加入;同时加入的还有经过进一步发掘而显出更大价值、并已获命名的广汉三星堆遗址。

谁知,该《通知》及名单报送至四川省人委㊸, 竟又未获支持,公布第二批省保单位的努力再次遇阻。由于包括四川在内的多个省份迟迟未向文化部提交国保单位推荐名单㊹,第二批国保单位的预选也被暂时搁置。

直到1961年3月,国务院公布第一批国保单位名单,并出台文物保护相关政令,促动四川省重启第二批省保单位遴选工作。四川省文化局在1958年9月的初稿、1960年3月第二稿基础上,一个月内将名单修改了5 次,并草拟《四川省文物保护管理办法》,于1961年4月14日报送四川省人委㊺,经讨论后《管理办法》因内容与国务院《文物保护管理暂行条例》重复而被撤下,名单则又进行了一次修改,7月13日由四川省人委公布㊻(图13)。

第二批省保单位名单的修改过程大致分为2个阶段:以1960年第二稿为起点,经过3次修改,将数量从62 处大幅减至33处;其后补充进一批以革命文物为主的候选者,并再次挤压其他类型文物数量,总数减至26 处;报送四川省人委后添加1处,最终公布27处。省保单位新增数量的急剧压缩,反映出在国民经济严重困难面前,文物工作亦不得不遵循“调整、巩固、充实、提高”八字方针, 缩短战线。

名单的称谓,初稿沿用第一批省保单位命名,为“四川省第二批历史及革命文物保护单位”,第二稿改称“四川省第二批文物古迹保护单位”;随着第一批全国重点文物保护单位的公布,又拟改为“四川省第二批重点文物保护单位”。最后根据《文物保护管理暂行条例》条款,确定为“四川省第二批文物保护单位”,并沿用至今。

《文物保护管理暂行条例》及第一批国保单位对文物的分类作出了示范,此后的省保单位分类均遵照执行。各类型文物的评价标准,也受到第一批国保单位的影响。

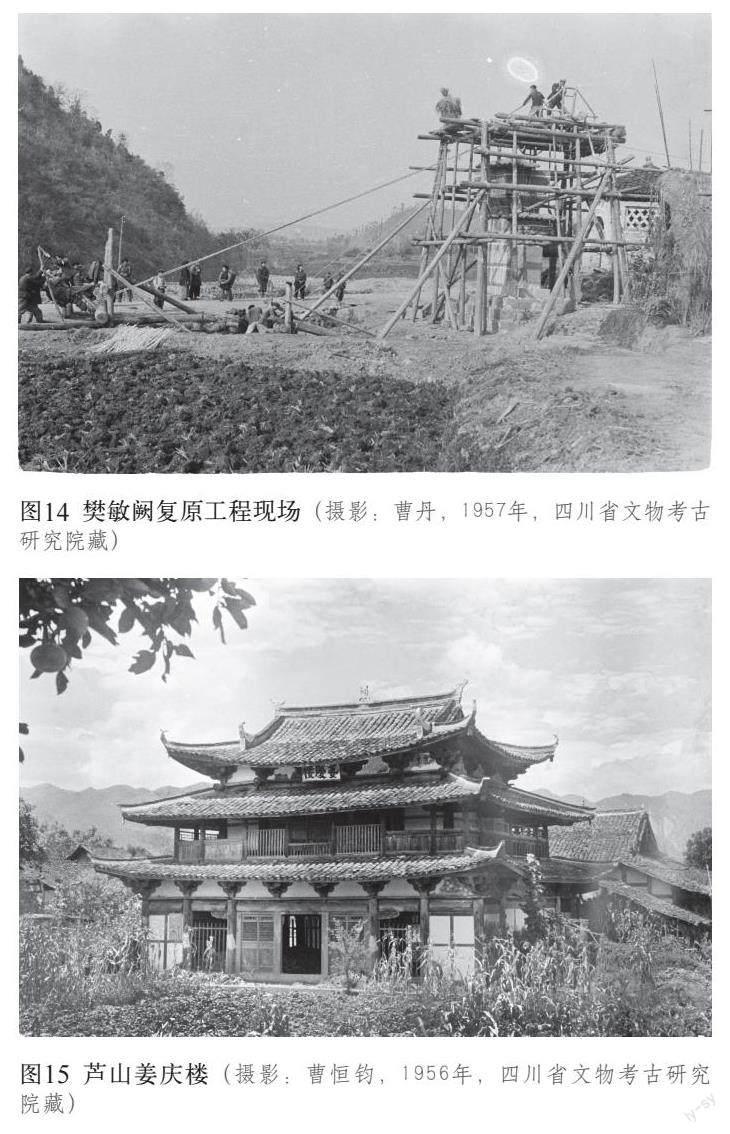

第二批省保单位遴选过程中,古建筑的数量被几度削减,最终仅剩4处。四川汉阙在第一批国保单位评选中备受青睐,因此之前未获公布的梓潼无铭阙及忠县丁房、无铭双阙此番顺理成章地被列入省保单位。此外被归入“石刻”类的芦山县樊敏碑,在中途一度被剔出名单,后加入1957年四川省文管会在其附近发掘出土并重新竖立起来的樊敏阙(图14),而获得通过。

芦山姜庆楼㊼(图15)作为四川屈指可数的元代大型木构建筑,且属祠庙而非宗教建筑,成为名单中木构建筑仅存的硕果。另外10余座进入候选名单的木构建筑,包括道教、佛教、藏传佛教及伊斯兰教建筑,多为明构,不乏精品,但无一通过层层筛选。

有11座塔先后被列入候选名单,最后仅有建于宋代的南充白塔入选省保单位。后来文物系统曾反思此事,评定文保单位时以为“反正四川的塔很多”㊽,没有及时注意到各地的塔在1950年代末遭受严重损毁,亟待保护的现实(图16)。

杜甫草堂、武侯祠被列入国保单位,提示四川省重视与古建筑并列的“历史纪念建筑”类型。此次评定,除杜甫草堂、武侯祠自动进入名单,四川省文化局也尝试提名类似的名胜。初稿即列入了灌县二王庙、伏龙观,其建筑本体与文化内涵高度契合该类型的评价标准,但可能因其在大跃进中受损严重㊾,且仍作为宗教场所使用,而被中途淘汰。其后此类型空缺,直到报送省人委前,才逐渐

理解评价规则导向,报送稿将“古墓葬”中的新都杨慎墓替换为“杨升庵纪念馆与桂湖”(主体为清道光朝所建的杨升庵祠),并顺利通过。名单报送后,四川省人委又将江油的“太白故居”(主体为建于清乾隆朝的太白祠)加入名单,使此类文物数量与古建筑同为4处。

四川另一重要的文物类型——石窟寺,其最精美和最知名的多已在第一批省保单位中公布。第二批遴选时,最多有13处候选,其中包括若干1950年代中后期新发现的石窟寺,但最终获得公布的6处,均出自1954年名单,系当时列为“乙等”文物中的较好者。

在王建墓、崖墓及僰人悬棺列入第一批省保单位后,四川当时已找不出可与之相提并论的古墓葬。1958年名单初稿对该类型的选择即有争议, 有意见认为应“留待考慮第三批名单时再行缜密研究”㊿,但名单末尾还是增补了宋濂、杨慎、李焘、陆贽等4座历史名人墓。1961年经过推敲,最终未认定其突出价值,全部放弃。

古遗址方面,1950年代初步发掘的邛崃邛窑、郫县马街、广汉三星堆、渠县城坝及彭水绍庆故城遗址曾被列入第二稿,虽因发掘尚不够充分而未能最终获选,但足以显示新中国成立后的10年内四川考古的成就与远见。前4处遗址后来均有重大发现,并先后被列为国保单位。久负盛名的合川钓鱼城成为第二批省保中唯一的古遗址。

1955年西康省并入四川后,省文管会尚未完成对当地的文物普查,即被撤并。直到第二批省保单位遴选时,四川少数民族地区的文物状况仍所知甚少。第4—5稿刻意加入8处这一地区的文物(图17),以期填补空白。这些文物以红军长征遗迹为主,系1958年后根据全省文化事业“二五”计划,着力调查、恢复省内长征和老革命根据地遗迹的工作成果;其中4处入选,成为第二批省保单位的重要组成部分。

应正视的是,第二批省保单位除数量减少外,遴选工作质量也显著下降。四川省文管会被撤并后,文化局无法派人前往各地调查了解候选文物现状,只能由少数负责人根据积存的资料提名和筛选,加之弥漫的“左”倾氛围影响,不可避免地出现了严重失误,包括将已在周恩来总理过问下平坟还耕的重庆“八路军烈士墓” 列为省保单位,以及将“汉源文化馆”题额误认作毛泽东手迹列入省保单位。名单公布一两年后才被指出错误,由四川省人委发文将其撤销,第二批省保单位遂仅剩25处,名单的严肃性和权威性也因此大打折扣。

(三) 第一批全国重点文物保护单位

1960年初,文化部总结新中国成立以来发布的文物保护相关政令文件,整合为初具法律性质的《文物保护管理暂行条例》草案,并拟出“第一批国家级文物保护单位名单”草案,上报至国务院。或因仓促,文化部工作人员在将峨眉山万年寺列入名单时,误以为其尚未定级,还曾通知四川省文化局将其尽快公布为省保单位。

条例草案经过近一年的酝酿,11次修改[14], 最终于1960年11月17日由国务院全体会议通过, 明确了文物保护单位的类型包括革命遗址、纪念建筑物、古建筑、石窟寺、石刻、古文化遗址、古墓葬等7类,并根據价值,分别定为全国重点文物保护单位、省(自治区、直辖市)级文物保护单位、县(市)级文物保护单位,各级文保单位的称谓由此确定。条例同时规定,文物保护单位应有保护范围、标志说明、科学的纪录档案及相应的保护管理人员,即沿用至今的文物“四有”。1961年3月4日,国务院发布《关于进一步加强文物保护和管理工作的指示》,正式公布《文物保护管理暂行条例》,并随之公布了第一批全国重点文物保护单位名单。

第一批全国重点文物保护单位共180处,以当时所知的不同时代和类型的文物精品,佐证了自远古以来的中国文明史。四川省入选14处,占比7.8%,鲜明地体现了四川文物的独特价值。广元(千佛崖、皇泽寺)、大足(北山、宝顶山)共4 处摩崖造像作为唐宋石窟的典型入选,占全部石窟寺的近1/4;4座汉阙(冯焕阙、沈府君阙、高颐阙、平阳府君阙)是四川仅有的一类入选的古建筑,反映中国存世古建筑的年代上限;峨眉山万年寺铜铁佛像成为宋代至明代金属铸像艺术的唯一代表;王建墓是中国考古发掘的第一座帝王墓;泸定桥和八路军重庆办事处旧址则是长征和抗日民族统一战线的见证。

值得注意的是,成都杜甫草堂、武侯祠作为历史纪念建筑物直接“跳级”入选国保单位,也就此成为西南地区清代建筑的代表。早在1956年文化部《关于在农业生产建设中保护文物的通知》中就已出现了与古建筑并列的“纪念建筑物”这一文物类型,但四川的文物工作者一时未能领会此类文物的价值评判标准,杜甫草堂和武侯祠虽为千年名胜,却因现存建筑均为清代所建,而落选第一批省保单位。此次二者凭借建筑背后的历史文化内涵, 被列为国保单位,开阔了四川文物界对文物类型和价值的认识,也对第二批省保单位的评定起到了指引作用。

三、混乱与重建:1963—1980年

(一) 半途而废的第二批国保单位预选

1962年,第一批国保单位公布已届一年,全国政协委员刘敦桢、曾昭燏、常书鸿在第三届全国政协三次会议上联名提出《加强古建筑、古文物的管理保护案》,提案转至国务院文化部,促动其起草《文物保护单位保护管理办法草案》,并依据《文物保护管理暂行条例》“分批确定全国重点文物保护单位”之规定,再次尝试选定第二批国保单位。由于1960年向各省征集第二批国保单位推荐名单未获积极响应,文化部此次自拟了“第二批全国重点文物保护单位名单(草案)”,下发至各省,征求文物详细信息和意见。四川的乐山大佛、大足南山石窟、都江堰、重庆“中美合作所”获得提名。

4项提名中,乐山大佛和大足南山石窟已被公布为第一批省保单位;“中美合作所”曾被列入1954年名单;而都江堰整体未进入过任何名单, 其包含的二王庙和安澜索桥曾列入1949年《简目》,并作为第二批省保单位候选。文化部解释, 名单是“参照全国各省报来的推荐名单和有关方面的意见拟定的” ,并未完全遵照《暂行条例》中“文化部应当在省级文物保护单位中,选择具有重大历史、艺术、科学价值的文物保护单位……作为全国重点文物保护单位”的规定。

对都江堰的态度,反映了文化部与四川省文物专业人员在观念上的差异。文化部将都江堰整体列为文保单位的提议,体现了将其作为大规模复合型遗产整体保护的卓见,纠正了此前诸如“峨眉山万年寺铜铁佛像”为国保单位而“万年寺砖殿”为省保单位这种将文物与所处环境割裂的问题,但这显然令四川省文化局颇感棘手。在核查“都江堰” 的范围和构成之后,四川省文化局回复称,难以划定保护范围,若作为“古建筑及历史纪念建筑物” 列入名单,建议只包括二王庙、伏龙观两处;至于鱼嘴和安澜索桥,向需岁修,“大跃进”期间又贸然修建鱼嘴电站,后中途下马,使鱼嘴面目全非, 以当时的观点,难以界定为文物;加之鱼嘴和索桥分别由水利、交通部门负责,文物部门不便插手管理,故不建议划入保护范围。

罗广斌、杨益言创作的小说《红岩》于1961 年12月出版,反响强烈,文化部遂将故事发生地——重庆“中美合作所”集中营旧址提名为国保单位。因小说出版时第二批省保单位遴选已结束, 四川省文化局赞成将其直接列为国保单位,并紧急报请四川省委及人委,于1963年在该处建立了“重庆中美合作所集中营美蒋罪行展览馆” 。

在文化部提名的4项之外,四川省文化局社文科还从省保单位中精选了5处,拟推荐升格为国保单位,分别为夹江千佛崖、江油窦圌山转轮经藏、平武报恩寺、合川钓鱼城遗址、乐山麻浩崖墓。文化局负责人斟酌后,以调查研究尚不充分为由,将夹江千佛崖和窦圌山转轮经藏撤下,仅推荐3处。

1962年底,四川省将意见反馈文化部,转年“四清”“五反”运动展开,第二批国保单位的评定工作再次搁浅。随后不久“文革”开始,各地文物再次罹劫。

(二)“文革”中的例外

在“文革”中,四川省例外地公布了一处省级文保单位。1973年都江堰兴建水利枢纽,节制闸选址恰与安澜索桥位置重合。1964年洪水后重建的安澜索桥因未被列为文保单位,遂遭拆除,迁建于下游100余米处,即现址。1974年3月筑桥基时,从岷江底意外掘出一座保存完好的东汉石刻李冰像(图18),系四川当时所知最早的大型圆雕人像,证实了李冰治水的传说,引起轰动。四川省革命委员会旋于4月3日将其公布为“四川省重点文物保护单位” ,安放于伏龙观老王殿内。因手续仓促、专家缺位,打破了既有的命名规范;将可移动且无依附建筑的石像定为文物保护单位亦属罕见,此后也未撤销或修正,使其成为四川文保单位中的特例。

(三) 重新公布省保单位

1974年7月,四川省博物馆获准在内部组建“四川省文物管理委员会办公室” ,省文管会的职能得到部分恢复。

“文革”结束后,文物保护工作得以重启。1978年,四川省文化局在大足召开全省文物工作会议,会上提出包含138处的《四川省文物保护单位名单(征求意见稿)》,并从中选出22处,向国家文物局推荐作为第二批全国重点文物保护单位。1980年3月,四川省文化局指示各地调查、报告文物现状。同年5月15日,国务院批转国家文物局、国家基本建设委员会提交的《关于加强古建筑和文物古迹保护管理工作的请示报告》,指出“文革”结束后破坏文物的势头仍未得到遏制,除重申过往规定外,还责成各地文物部门对文物被破坏的情况进行全面调查,建议各地政府根据调查结果,调整、补充、重新公布各级文物保护单位名单。6月在北京召开的全国文物工作会议使这项工作更受重视,四川省迅速行动,省政府于7月7日发布《关于重新公布全省文物保护单位名单的通知》,重新确定并公布《四川省文物保护单位名单》,取代了原有的2批名单,省保单位批次亦由此重新计算。

1980年重新公布的省保单位名单,在1978年征求意见稿基础上增加2处,共140处。原第一、二批省保单位86处,有72处被重新公布,10处因毁坏而注销,3处与其他保护单位合并,4处未注销也未列入;新列入68处。

四、保护效果

(一)概况

新中国成立后的30年间,四川省公布了2批省级文物保护单位,并形成过若干份未公开的文物保护名单,直至1980年被重新公布的名单取代。其实际保护效果如何?通过数据可知一二。

据统计,四川第一、二批省保单位共86处, 而在前文述及重新公布前的所有名单中,提到过的文物古迹共286处,代表当时所知全省最优秀的文物。经逐一查证,286处文物中,至少有65处在1980年以前被毁、失踪或严重残损,损毁率约22.7%。省保单位因损毁而未在1980年被重新公布的有14处,损毁率16.3%;其中第一批省保损毁6处,损毁率9.8%;第二批省保损毁8处,损毁率32%。可见,在各类文物受到普遍破坏的背景下,公布文物保护单位总体上对文物起到了一定的保护作用,公布较早且配套管理、宣传等措施执行到位的第一批省保单位得到了相对较好的保护,而第二批省保单位非但没有得到足够的保护,反而遭受了更严重的摧残。

基于文物类型统计,省保单位中的9处革命文物全部保存完好,实属正常。其他类型文物中,古建筑的保护效果最显著。进入名单的103处古建筑,约25处被毁,损毁率24.3%;而在文化部和四川省文化局的三令五申下,省保单位中36处古建筑无一遭到人为拆毁;仅3处古建筑未被重新公布,占8.3%。其中,梓潼无铭阙严重风化,梓潼玛瑙寺大殿及壁画(图19)1970年毁于火灾,阆中永安寺元代壁画(图20)被毁,建筑尚存。可惜的是,列为省保单位的古建筑数量太少,很多未获公布的建筑精品没能逃过劫难。

名单提及的古墓葬16处,其中14处有地面遗存的墓葬,3处被毁,损毁率21.4%。无地面遗存、经过考古发掘的重要墓葬,有的也遭到破坏, 如1962年广元宝轮院战国船棺被当地群众搬走做猪圈。公布为省保单位的6处古墓葬,仅简阳逍遥洞崖墓的汉代题刻在“文革”中被凿掉,也体现了一定的保护作用。

石刻及其他文物中,9处被列为省保或国保单位,其中阆中唐代铁塔被砸毁,铜钟受损,1980 年被注销;万县流杯池虽未受损,但1973年当地无视规定在其近旁修建剧场,破坏环境,1980年被替换为与之相邻的“西山碑”重新公布。对比未公布者20%以上的损毁率,此类文物的保护尚属有效。

所有文物类型中,石窟寺最难于管理而易于破坏,成为损毁最严重的一类,即使被列为文保单位也无济于事。名单提及的近90处石窟寺,约1/3 损毁;公布为省保单位的27处,损毁8处,损毁率也近30%。其中列入第二批省保单位的6处石窟寺——通江千佛崖、蒲江二郎滩摩崖造像、仁寿望峨台摩崖造像、洪雅龙鹄山摩崖造像、广安冲相寺摩崖造像、安岳黄桷大佛寺摩崖造像尽数被毁(图21、22)。

(二)实例

基于文物分级保护理念而遴选的各级文物保护单位,对当时文物保护对象选择和文保力量的投入,产生了决定性的影响,进而左右了许多文物的命运。

1956年,四川省人委在公布第一批省保单位的同时,对于未列入名单的文物古迹提出要求, “为人民群众和各界人士公认为值得保护的重要文物,亦应加以保护,并将这些文物的名称及简要情况报告省文化局”;四川省文化局亦同时下发通知,未列为文保单位的“一般寺庙”如需拆除,明代及以前的古建筑需报该局批准,清代及近代“无特殊价值者”可由所在县市自行处理。

对多数县市而言,文物保护相关工程需仰赖上级拨款。特别是在1960年代初国民经济短暂的恢复时期,各地上报了大量文物抢修和保护工程计划。四川省文化局和财政厅面对各地的需求,根据“两重两利”原则和“八字方针”分配有限的资金,几乎只有省保单位能获得拨款。

典型如1963年4月,文化部颁行《文物保护单位保护管理暂行办法》,要求各省对文保单位的保护管理工作进行督促检查,四川省文化局遂安排省文管会赴各县市调查文物现状,收集汇总文物培修需求。共9个县请款培修,其中泸定桥、峨眉飞来殿、大足宝顶山等5处重要的国保和省保单位培修计划立即获得拨款,乐至千佛崖、南溪旋螺殿、安岳石窟等稍次要的省保单位在派人复查后拨款; 唯独青神县培修中岩寺的请求,因其不属文保单位而被驳回。省保单位夹江杨公阙和芦山王晖石棺的保护亭已残破,尽管当地没有提出修缮要求,但文管会发现并上报后,四川省文化局即主动拨款, 責成当地培修。1965年,彭山县一次性提出包括彭山崖墓、磨针溪石刻、明代建筑象耳寺、圣寿寺(图23)、梓潼宫等在内的一批古迹保护修缮请求,结果也只有省保单位彭山崖墓获得拨款,用于维修并制作保护标志,其余古迹所需费用只能“当地自行解决” 。后来象耳寺、圣寿寺均失修倾圮。

第二批国保单位的评定虽两次未能最终实施,但进入推荐名单也能使文物得到重视。1964 年夏,岷江特大洪水冲毁都江堰安澜索桥及二王庙西山门,灌县文管所向省文化局请款重修山门,省文管会派人前去核查后支持重修,但因当时都江堰建筑无一列入国家级或省级文保单位,拨款一度受阻。最后文化局社文科负责人指出,“文化部曾表示拟列为第二批重点文物保护单位,拨款维修还是必要的”,方拨款6000元,令修复山门主体,但暂不做木雕、灰塑等装修;同时简单培修二王庙、伏龙观其他建筑。

《文物保护单位保护管理暂行办法》首次对文物“四有”作出了详细规定,四川省亦据此初次开展专业的“四有”工作。1964年由峨眉县文管所主动提出,省文管会克服巨大困难,派出6人前往,其中2人刚从文化部文物局在古代建筑修整所(中国文化遗产研究院前身)开办的全国古建筑测绘训练班学成归来;四川省文化局又从文物较多的县抽调5名文化干部加入,以省保单位万年寺砖殿、飞来殿为试点,边学边干,第一次进行了完整的古建筑勘察测绘,为后续研究和保护提供了可靠资料。测绘后立即组织了修缮,还按照文化部刚颁布的《全国重点文物保护单位保护标志制作说明和标志式样》标准制作、安装了两处建筑的保护标志石牌。此次试点为文保单位的深度研究与规范化保护树立了标杆,也为其他县市开展文物“四有”培养了专业力量。这一时期,四川省博物馆还承接了文化部根据各省文物特点分配的文物保护科研课题,包括石窟围岩裂隙的灌浆固结、断裂石雕的粘接工艺、风化石雕的封护固结、石窟中水的防治等。可惜随后到来的“文革”打断了这些工作。

“文革”中,各地文保单位面临空前的压力。1966年8月“破四旧”开始后,仅成都一地, 就有大批群众反复涌入王建墓、杜甫草堂等处,要求拆除。四川省文化局急电国务院文化部求助。8月25日文化部回复“不要损伤这种革命的积极性,具体解决办法和革命群众协商”,国家文物局在电话转达文化部意见时,则建议“可以与群众商量,哪些应该保留,哪些不应该保留,不应该保留的怎么办?有的可以封闭,有的可以拆除。假如商量不好,说服不了,要毁掉一些也是难免的。”根据国家文物局的建議,四川省文化局立即指示各地,将文保单位中的寺庙等主动封闭,并以当地行政部门的名义贴上通告,说已报请上级部门研究处理,从而缓解压力,直到1967年中共中央正式发文要求保护“重要的有典型性的古建筑、石窟寺、石刻及雕塑壁画等”并封闭部分文物古迹。在此期间,王建墓文物保管所唯一的工作人员刘复章率全家住进地宫长达2年,以极端的方式守护了这处国保单位。

五、结语

拨乱反正后,四川省文管会于1981年正式恢复;同年第二次全国文物普查工作启动。1982年2月8日,成都被列为第一批24座国家历史文化名城之一;1982年2月23日,迟到了20年的第二批全国重点文物保护单位终于由国务院公布,仅62 处,四川省都江堰、乐山大佛入选。同期拟订的《文物保护法》于11月19日由全国人大常委会通过并施行。在经历30年艰辛探索,付出巨大代价后,文物保护工作终于重回正轨。

[基金项目:四川省省级科研院所基本科研业务费项目“院藏不可移动文物历史影像资料整理”(2021JDKY0018-07)]

参考文献:

[1] [8] 陈明达. 保存什么?如何保存?——关于建筑纪念物保存管理的意见[J]. 文物参考资料,1955(4):6―10,1―2,127.

[2] 罗哲文. 向新中国献上的一份厚礼——记保护古都北平和《全国重要建筑文物简目》的编写[J]. 建筑学报,2010(1):66―68.

[3] 刘敦桢. 西南古建筑调查概况[M] // 刘敦桢文集(三). 北京: 中国

参加培训班的人员:李显文、何国涛。文化部《关于古代建筑测绘训练班的通知》,(64)文文平字第101号, 1964-2-3;四川省文物管理委员会致四川省文化局的信件,1964-3-3,四川省档案馆·建川124-1-0461。

文化部《全国重点文物保护单位保护标志制作说明和标志式样》,(63)文物平字第1160号,1963-8-12。

四川省文物管理委员会、峨眉县文物保管所飞来殿、万年寺砖殿建立科学记录档案小组《峨眉县万年寺、飞来殿建立科学记录档案工作简报》, 1964-11-15,四川省档案馆·建川124-1-1480。

文化部《征询对1964年和1965年文物保护科学技术研究工作计划(草案)的意见》,(64)文文平密字第48号,1964-2-6,四川省档案馆·建川124-1-0461。

文化部文物局办公室电话记录、四川省文化局电话稿,1966-8-25,四川省档案馆·建川124-1-0472。

《中共中央关于在无产阶级文化大革命中保护文物图书的几点意见》,中发(67)158号,1967-5-14。

中共四川省委宣传部《关于同意恢复四川省文物管理委员会和张秀熟等同志任职的通知》,川宣干任(1981)3号,1981-3-10,四川省档案馆·建川124-3-217。

国务院《批转国家建委等部门关于保护我国历史文化名城的请示的通知》,国发(1982)26号,1982-02-08。

建筑工业出版社,1987:320―358.

[4] 梁思成. 西南建筑图说(一)——四川部分[M] // 梁思成全集(第3 卷). 北京: 中国建筑工业出版社, 2001:137―251.

[5] 陈明达. 略述西南区的古建筑及研究方向[J]. 文物参考资料,1951 (11):106―113.

[6] 王方捷. 成都永陵(王建墓)考古年表(1937~1964年)[J]. 四川文物,2019(6):77―92.

[7] 四川省雅安市志编纂委员会. 雅安市志[M]. 成都:四川人民出版社,1996:730.

[9] 吴觉非. 谈谈文物工作中的“重点保护”问题[J]. 文物参考资料, 1955(12):15―16.

[10] 常怀颖. 第一次全国“考古工作会议”补述——中国考古学发展规划研究之四[J]. 江汉考古,2021(6):284―295,2.

[11] 顾容. 山西省进行文物普查试验工作[J]. 文物参考资料,1956(5):10.

[12] 文化部文物管理局(编). 全国各省、自治区、直辖市第一批文物保护单位名单汇编[M]. 北京:文物出版社,1958.

[13] 刘秀娟. 建构社会主义新文化:新中国第一批全国重点文物保护单位的选定及意义[J]. 南方文物,2022(1):266―269.

[14] 谢辰生(口述), 李晓东, 彭蕾(整理). 新中国文物保护史记忆[M]. 北京:文物出版社,2016.

(责任编辑:刘瑛楠)