拉鲁湿地国家级自然保护区入侵植物组成与分布特征

2024-01-13李森阿拉姆拉多土艳丽

李森 阿拉姆 拉多 土艳丽

1.西藏大学生态环境学院麦地卡湿地野外观测站,拉萨 850000;2.西藏大学地球第三极碳中和研究中心,拉萨 850000;3.西藏自治区高原生物研究所,拉萨 850001;4.西藏自治区生物资源与生物安全实验室,拉萨 850001

生物入侵(Biological invasion)最早由Elton[1]提出,是指某个物种从原始生境扩散到一个新的(通常也是遥远的)地区,在新的生境内能够维持扩散、繁殖、生存下去,并给入侵地带来了明显的生态和经济损失[1,2]。随着经济的发展和人口的增加,生物多样性保护以及生态安全受到越来越多的国际社会关注,而生物入侵已对入侵区的生态环境、社会经济和人类健康造成严重威胁[3-6],成为21 世纪五大全球性环境问题之一[7]。我国的入侵生物种类多,来源广泛,入侵面积广,潜在危害大[8],且外来生物入侵造成的危害逐年增加[9]。1998 年,丁建清和王韧首次基于文献资料对国内农田、牧场和水域等生境的植物进行了初步统计,发现至少有58 种外来植物对我国农业和林业造成了危害[10],据统计,中国现有外来入侵植物72 科285 属515种[11]。

青藏高原是重要的生态安全屏障,在经济发展与人为活动的干扰下,西藏也面临着外来物种入侵的问题。土艳丽[12]等通过标本采集和野外考察,记载外来入侵种的种类为136 种,通过西藏自治区高原生物所现有的数据记录,西藏已有入侵植物35 科91 属139种,约占我国总数的1/4。拉鲁湿地国家级自然保护区是世界上罕见的、海拔最高、面积最大的高原城市天然湿地[13],被誉为“拉萨城市之肺”和“拉萨城市之肾”,它不仅对拉萨市区起着调节气候、增加空气湿度和含氧量的作用,也是多种高原特有动物[14]和植物的栖息地。随着拉萨经济的飞速发展、城市化进程加快和密切的人为活动,拉鲁湿地外来入侵植物种类不断增加,对湿地生物多样性和生态系统稳定性构成了潜在威胁。然而,目前有关拉鲁湿地外来入侵植物的现状和本底情况仍不明确,严重阻碍了下一步开展生态保护和综合防治的方案制定。因此,本研究通过对拉鲁湿地入侵植物组成、区系和地理成分来源开展调查研究,以期为拉鲁湿地外来入侵植物防控提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究地概况

拉鲁湿地(29°39′46″N~29°41′05″N,91°03′48.5″E~91°06′51″E)位于拉萨市的西北角,呈东西向不规则长带状分布,南北宽2.5km,东西长4.7km,现有面积6.2km2,地势由东北向西南略为倾斜,坡降比2%,平均海拔高度3645m。气候类型属高原温带半干旱半湿润季风气候,年太阳总辐射量7712mJ/m2,年平均日照时间为3021.6 h,日照百分率为69%,素有“太阳城”或“日光城”之称[15]。这里干湿季节分明,降水集中于6~9 月,河谷多夜雨[15](夜雨率在80%以上),多年平均降水量为439.3mm,多年平均气温7.6℃,极端最高气温为29.9℃,极端最低气温-16.5℃,大于0℃积温1500℃~3000℃,气候资源的配置具有雨热同期、光热水共济的特点[15,16]。随着全球气候变化和人类活动的影响,拉萨城区气温呈现显著增加趋势,平均增幅为0.55℃/10 年[17],相对于20 世纪末,青藏高原在21 世纪初有显著变暖湿的倾向[18],在这种情况下,植被生长获得了更好的水热条件,高原季节性冻土活动积温增加,积雪大面积消融,植被生长空间扩展[19],可能提高了外来入侵植物定植的成功率,加大了入侵的风险。

1.2 研究方法

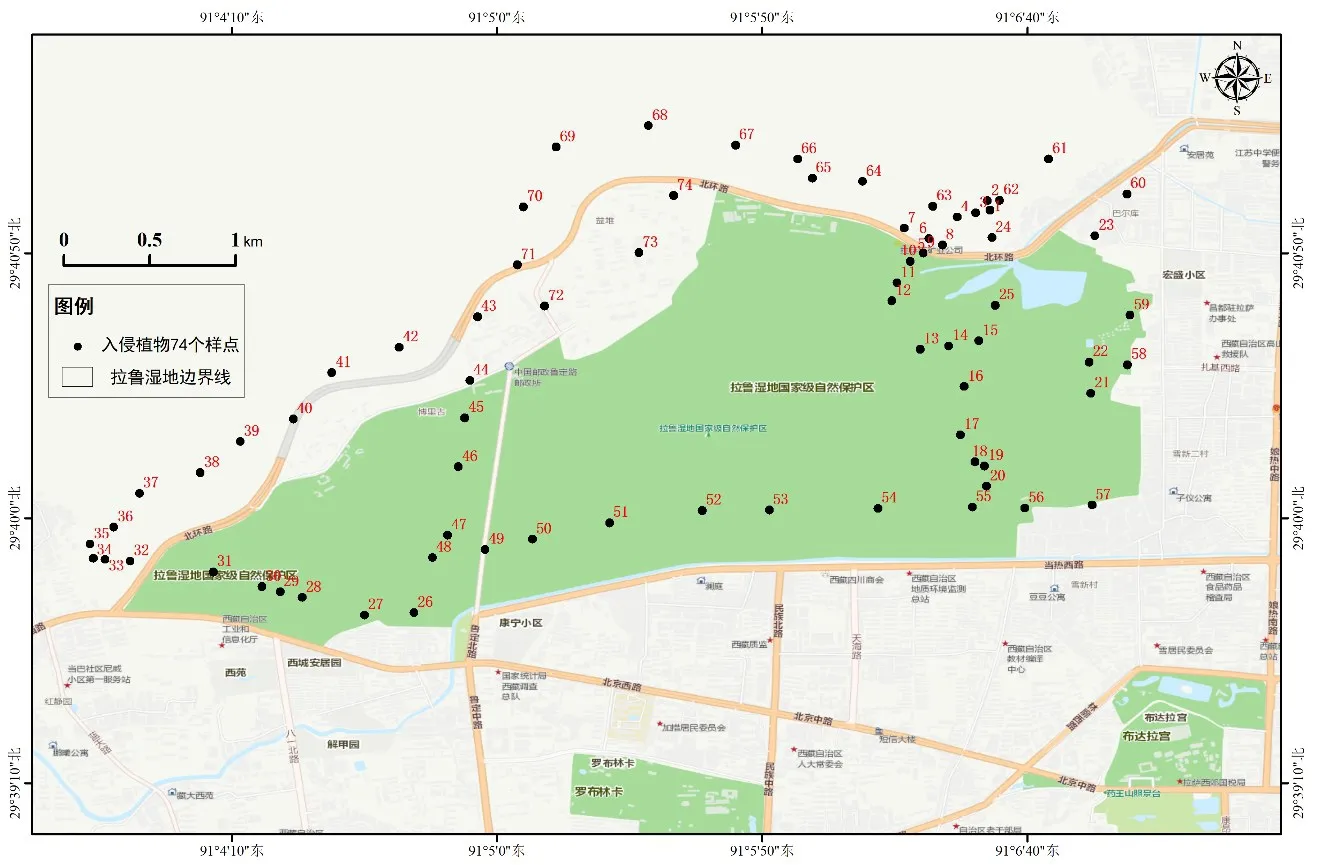

2023 年7—10 月进行实地踏查,采用野外样线调查的方法,根据拉鲁湿地地形,调查了9 条样线74 个样点(图1),采集入侵植物标本、拍照并记录样点信息。参考中国入侵植物名录[20]、中国外来入侵植物彩色图鉴[21]、中国入侵植物志[22]与中国外来入侵物种信息系统(http://www.iplant.cn/ias)对物种进行鉴定;确定拉鲁湿地的外来入侵植物名录,分析其种类组成、区系组成、原产地、入侵等级。

图1 拉鲁湿地国家级自然保护区外来入侵植物调查样点分布Figure 1 Distribution of investigation points for alien invasive plants in Lalu Wetlands National Nature Reserve

2 结果与分析

2.1 外来入侵植物的种类组成

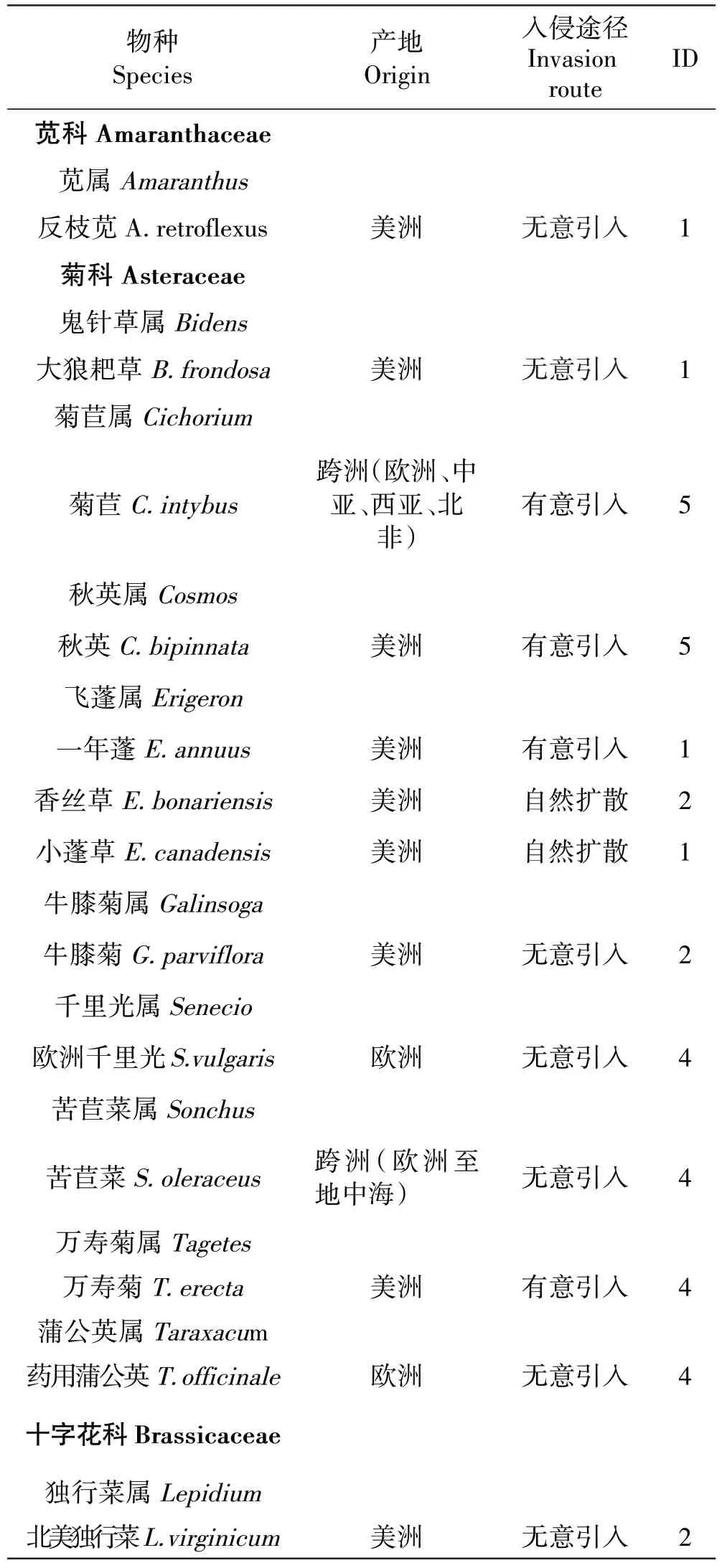

在调查的74 个样点中,共记录到入侵植物29 种,隶属于10 科25 属(表1,表2),均为被子植物,其中双子叶植物为外来入侵植物的主体,共有9 科21 属25种,分别占总科数、总属数、总种数的90.00%、84.00%、86.21%,主要植物种类有苦苣菜(Sonchus oleraceus)、牛膝菊(Galinsoga parviflora)、虎尾草(Chloris virgata)等;单子叶植物共有4 种,隶属于1 科4 属4 种,分别占总科数、总属数、总种数的10.00%、16.00%、13.79%,分别为野燕麦(Avena fatua)、扁穗雀麦(Bromus catharticus)、虎尾草、黑麦草(Lolium perenne)。

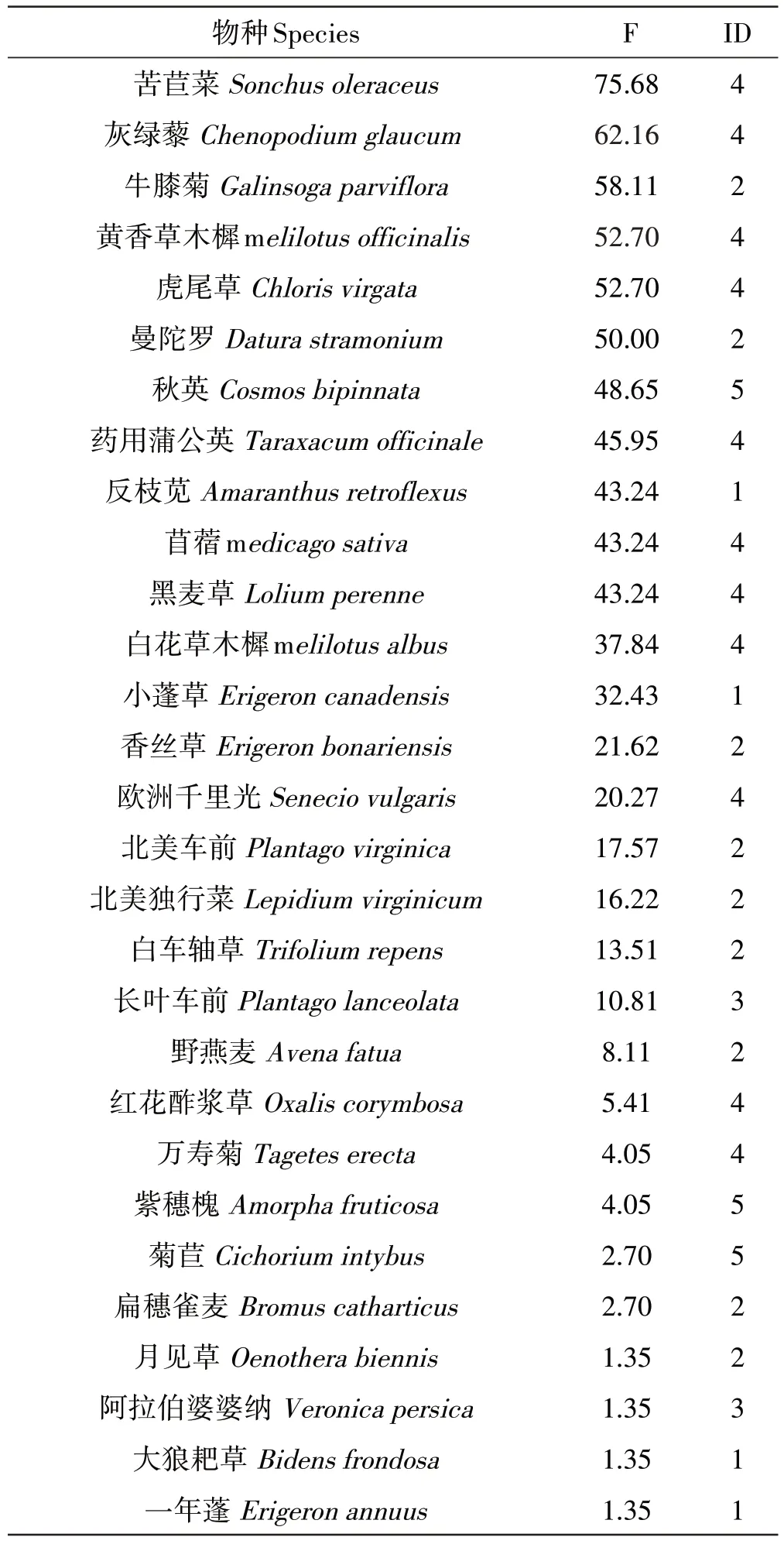

表1 拉鲁湿地入侵植物名录Table 1 A list of invasive plants in the Lalu Wetlands

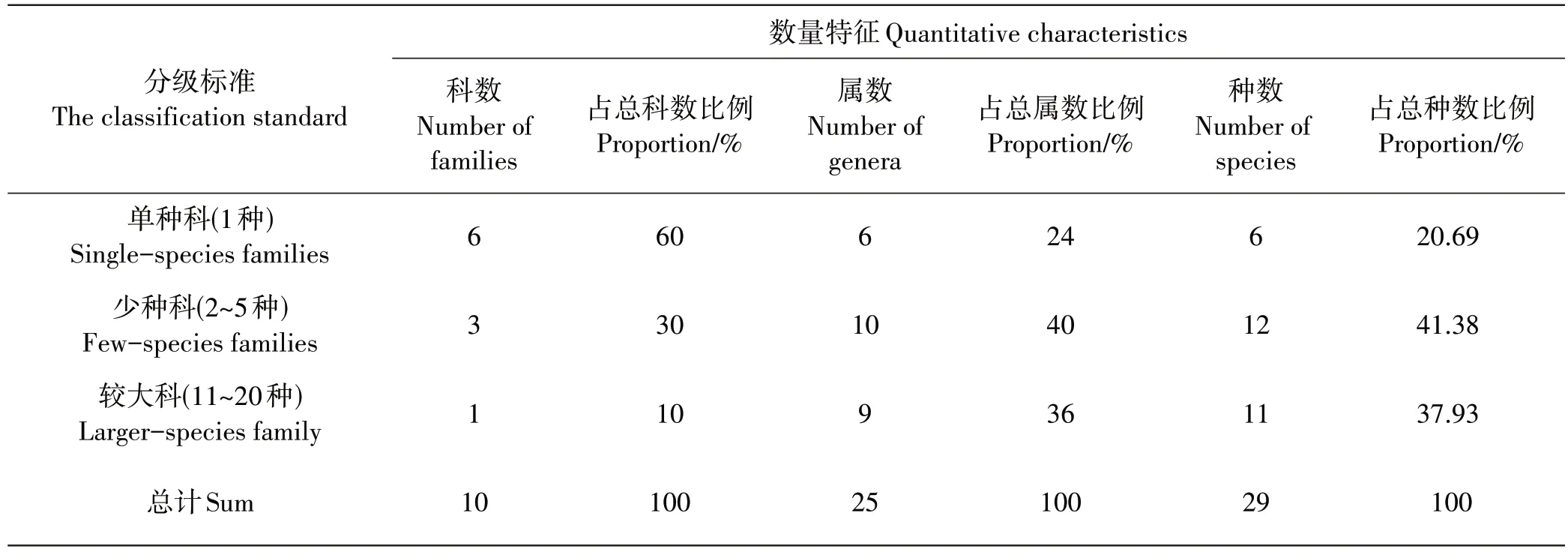

表2 拉鲁湿地入侵植物科的数量级别统计Table 2 Statistics of invasive plant families in Lalu Wetlands

2.1.1 科的组成。根据各植物科所含有的种数,将拉鲁湿地入侵植物10个科划分为3个类型(表2),其中单种科最多,有6 科,占总科数量的60%,有苋科(Amaranthaceae)、藜科(Chenopodiaceae)和柳叶菜科(Onagraceae)等;少种科次之,有3 科,占总科数量的30%,豆科(Fabaceae)、禾本科(Poaceae)和车前科(Plantaginaceae);较大科1 科(菊科Asteraceae),占总科数量的10%。从含有属的数量上看,少种科与较大科占主要优势,共含有19 种,占总属数量的76%。从含有种的数量上看,较大科虽然只有1 科(菊科),却含有物种11种,占总种数的37.93%,说明拉鲁湿地内入侵植物区系组成内部结构较为复杂,种对于科的分布存在聚集现象(表2)。

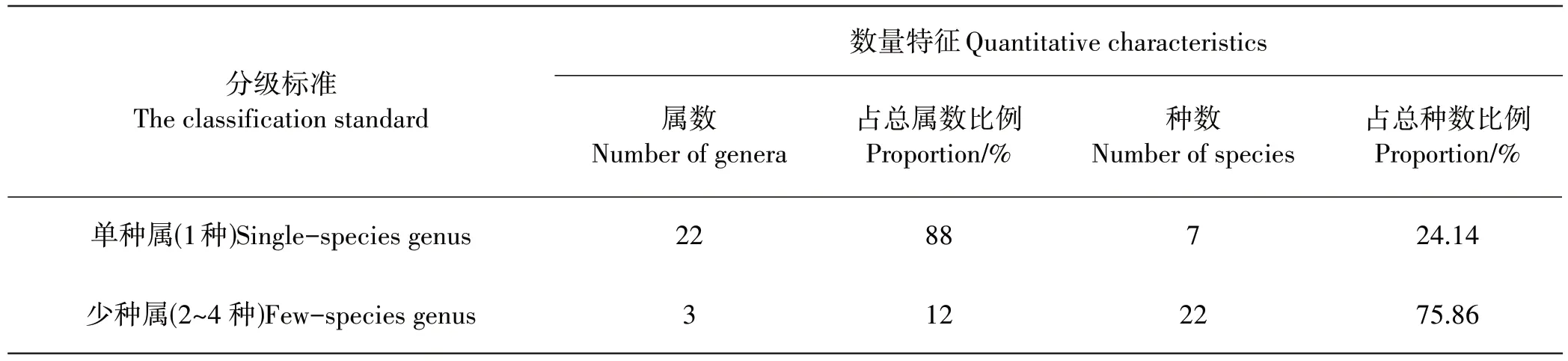

2.1.2 属的组成。根据各植物属所含有的种数,拉鲁湿地入侵植物25 属可划分为2 个类型(表3)。其中单种属高达22 属,有苋属(maranthus)、苦苣菜属(Sonchus)、独行菜属(Lepidium)、藜属(Chenopodium)、车轴草属(Trifolium)等,占总属数量的88.00%;少种属3属,飞蓬属(Erigeron)、草木樨属(Melilotus)和车前属(Plantago),占总属数量的12%.单种属在拉鲁湿地入侵植物组成中占据绝对优势。

表3 拉鲁湿地入侵植物属的数量级别统计Table 3 Statistics of invasive plants genera in Lalu Wetlands

2.2 外来入侵植物科属及区系分析

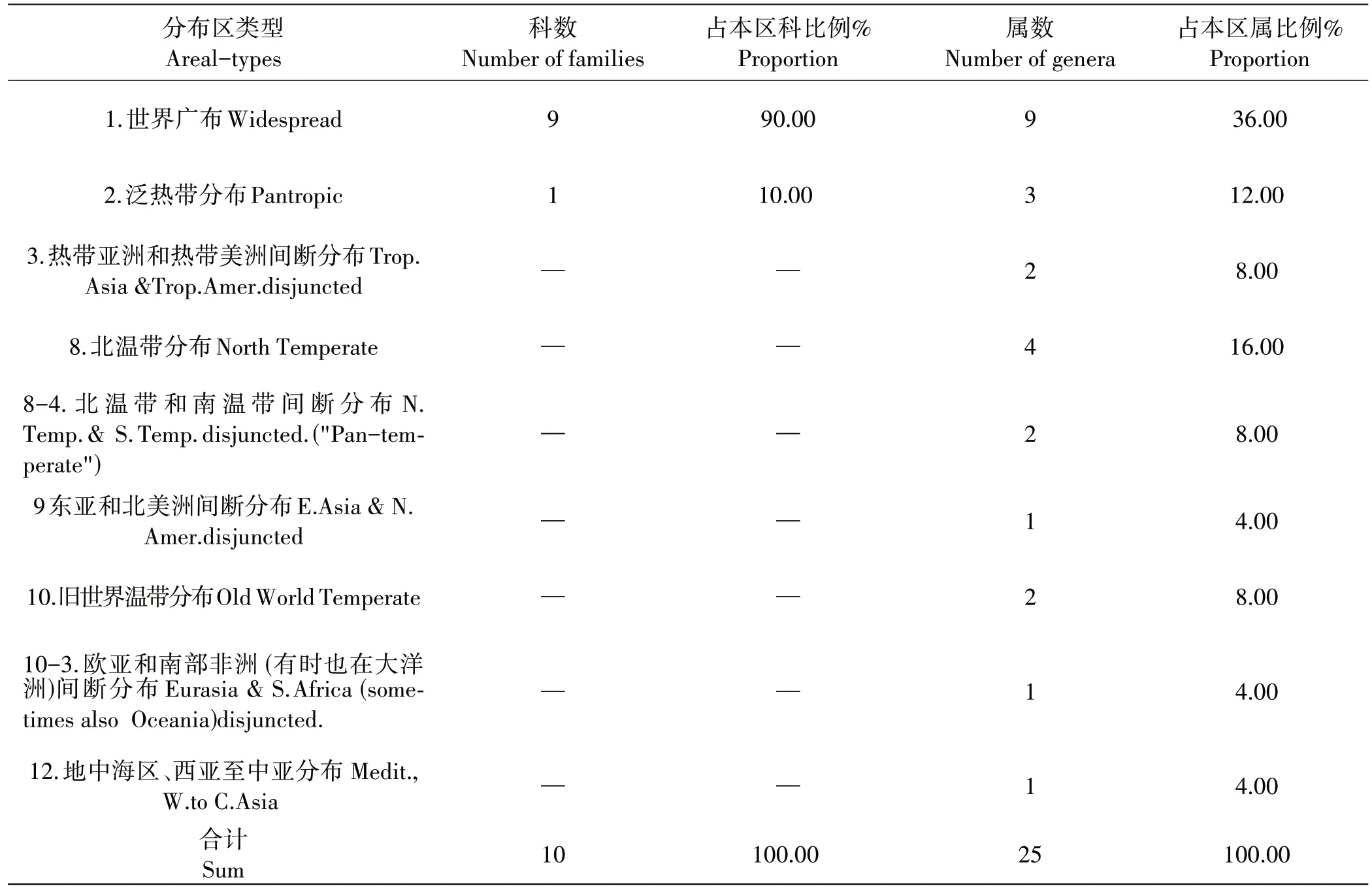

根据吴征镒[23,24]关于世界种子植物科属的分布区类型划分标准,拉鲁湿地入侵植物种共有10 科,可划分为世界分布和泛热带分布2个分布区。其中世界广布的科数量占据绝对优势,共9 科,主要有菊科、禾本科、车前科和苋科等,占总科数的90%.泛热带分布的科仅有豆科1种,为泛热带分布,占总科数的10%.

拉鲁湿地入侵植物种共有种子植物25属,可划分为9 个分布区,占世界15 个分布区类型的60.00%,说明湿地入侵植物属地理组成成分较为复杂,温带区系属性较为明显。温带分布(类型8~12)共有11 属,占总属数的44.00%,其中北温带分布的属最多,共有4 个,占总属数的16.00%;世界广布有9 属,主要有飞蓬属、牛膝菊属(Galinsoga)和千里光属(Senecio)等,占总属数的36.00%;热带分布(类型2~3)共有5 属,占总属数的20.00%(表4)。

表4 拉鲁湿地入侵植物科、属的分布区类型Table 4 Areal-types of invasive plant families and genera in Lalu Wetlands

2.3 外来入侵植物原产地与引入途径

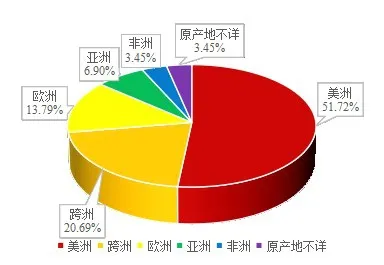

对拉鲁湿地29 种外来入侵植物原产地分析结果表明:有15 种来自美洲,占比为51.72%;跨洲域分布的有6 种,占比为20.69%;有4 种来自于欧洲,占比为13.79%;2 种来自于亚洲,占比为6.90%;非洲及原产地不详的植物各1 种,占比均为3.45%.超过一半的植物来自于美洲(其中北美洲10 种、南美洲3 种、美洲2种),拉鲁湿地入侵植物来源于北美洲的最多(表1,图2)。

图2 拉鲁湿地入侵植物原产地占比图Figure 2 Proportion of the origin of invasive plants in Lalu Wetlands

根据中国入侵植物志与中国外来入侵生物信息系统,将拉鲁湿地29 种入侵植物引入途径划分为3类,即有意引入、无意引入和自然扩散。14 种作为观赏植物、药用植物、饲草等有意引入,占比48.28%,如月见草(Oenothera biennis)、曼陀罗(Datura stramonium)、苜蓿(Medicago sativa)等;13 种是由于园艺引种、种子粮食贸易等人类活动无意引入,占比44.83%,如野燕麦、牛膝菊、虎尾草、北美车前(Plantago virginica)、反枝 苋(Amaranthus retroflexus)、灰绿藜(Chenopodium glaucum)、药用蒲公英(Taraxacum officinale)等;属于依靠风力、水流等自然媒介自然扩散进入拉鲁湿地的仅有2 种,占比6.90%,即小蓬草(Erigeron canadensis)与香丝草(Erigeron bonariensis)(表1,图3)。

2.4 外来入侵植物入侵等级分析

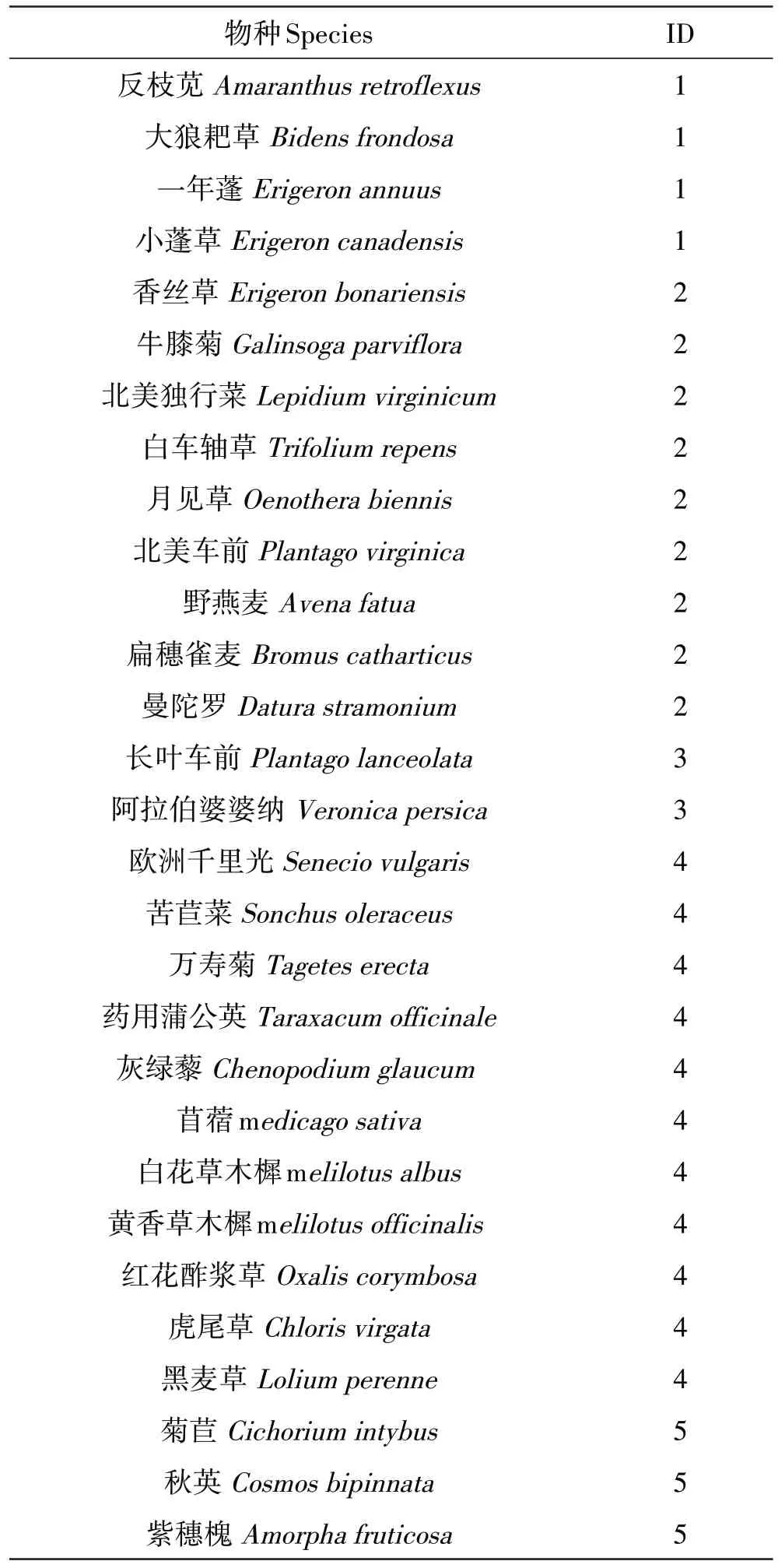

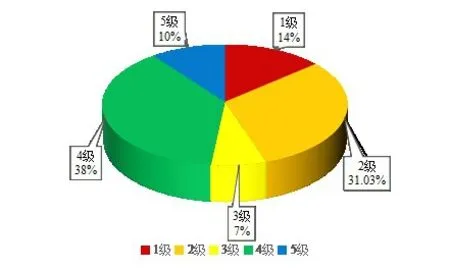

根据马金双[20]与闫小玲[11]对外来入侵植物危害等级划分标准,可将入侵植物划分为1~7 级入侵等级,其中1 级为恶性入侵类;2 级为严重入侵类;3 级为局部入侵类;4 级为一般入侵类;5 级为有待观察类;6 级为建议排除类;7 级为中国国产类。拉鲁湿地调查过程中仅记录入侵等级为1~5级的入侵植物(表1,表5,图4),1级至5级的植物分别有4种、9种、2种、11种及3 种,占总种数的比例分别为13.79%、31.03、6.90%、37.93%、10.34%.4 种恶性入侵植物分别有反枝苋、大狼耙草(Bidens frondosa)、一年蓬(Erigeron annuus)和小蓬草,9 种严重入侵植物分别有香丝草、牛膝菊、北美独行菜(Lepidium virginicum)、白车轴草(Trifolium repens)、月见草、北美车前、野燕麦、扁穗雀麦和曼陀罗。恶性入侵植物和严重入侵植物因其入侵性强,对生态系统潜在危害大,是拉鲁湿地入侵物种管理中需要重点清除的物种。

表5 拉鲁湿地入侵植物入侵等级Table 5 Invasive grade of plants in Lalu Wetlands

图4 拉鲁湿地入侵等级占比图Figure 4 Proportion of invasion grade in Lalu Wetlands

2.5 外来入侵植物的分布频度分析

74 个样点的数据统计结果表明(表6):有19 种植物出现频度超过10%,出现频度最高的植物依次为苦苣菜、灰绿藜、牛膝菊,频度分别为75.68%、62.16%、58.11%;频度最低的外来入侵植物有4 种,分别为一年蓬(Erigeron annuus)、月见草、大狼耙草与阿拉伯婆婆纳(Veronica persica),出现频度均为1.35%.4 种恶性入侵植物的频度分别为:反枝苋43.24%、小蓬草32.43%、大狼耙草1.35%和一年蓬1.35%,9 种严重入侵植物的频度分别为牛膝菊58.11%、曼陀罗50%、香丝草21.62%、北美车前17.57%、北美独行菜16.22、白车轴草13.51%、野燕麦8.11%、扁穗雀麦2.70%和月见草1.35%.入侵是个复杂的过程,分为侵入、定殖、适应与扩散4 个阶段[25]。大狼耙草、一年蓬、扁穗雀麦等部分恶性和严重入侵物种在拉鲁湿地分布频度较低,尚处于入侵的早期阶段,在这一阶段是进行入侵植物防控的最佳时期,此时对入侵植物进行人工拔除和遏制效果最好且成本最低。苦苣菜、灰绿藜、牛膝菊等部分一般入侵物种分布频度比较高,虽然入侵性较弱,因已开始扩散,数量较大也会造成大面积扩散的风险,也要引起重视。

表6 拉鲁湿地入侵植物频度(F,%)Table 6 Frequency of invasive plants in Lalu Wetlands

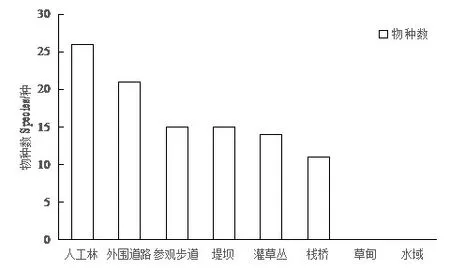

2.6 外来入侵植物的分布特点

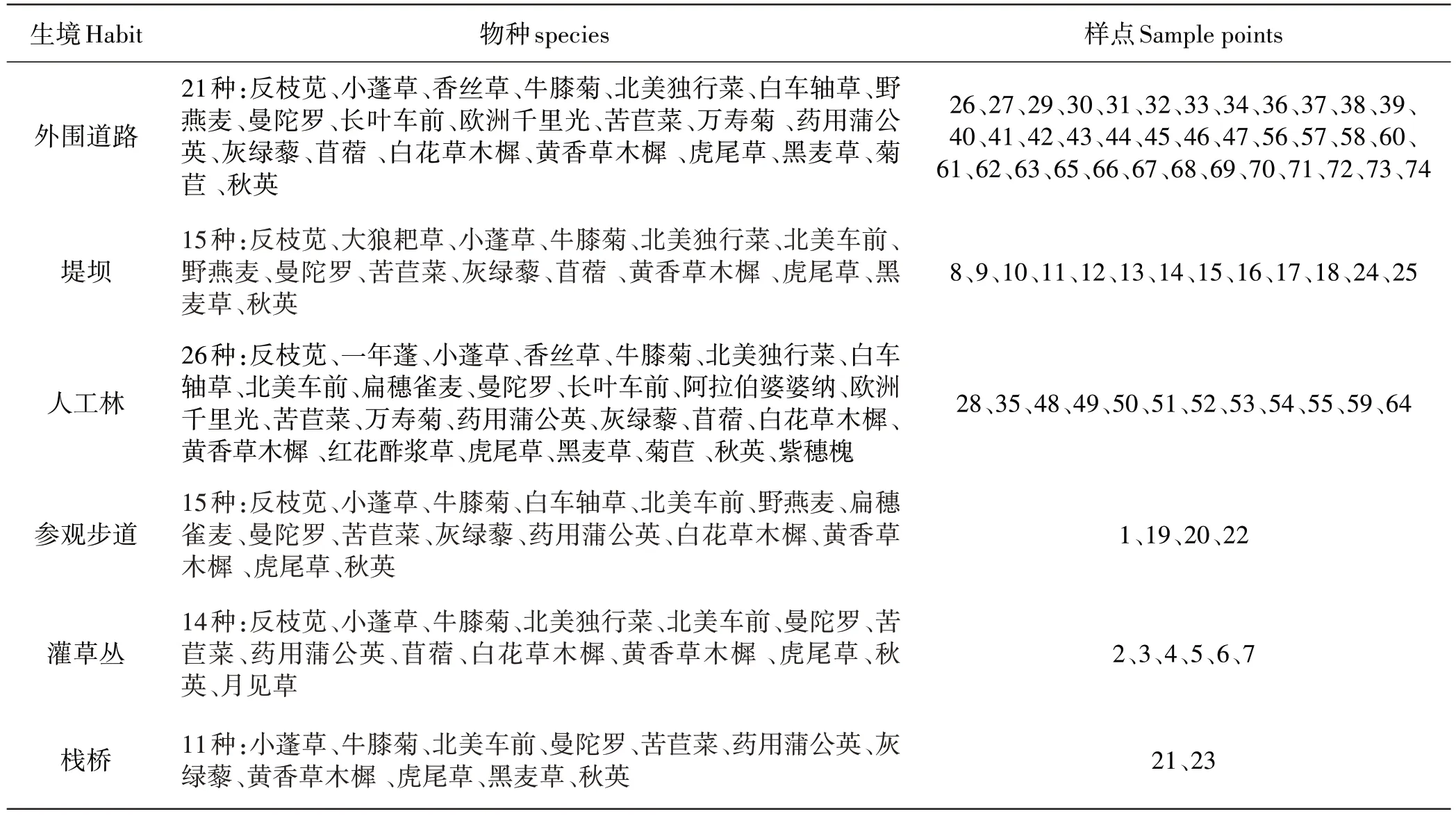

拉鲁湿地主要有水域、堤坝、草甸、灌草丛、参观步道、栈桥、人工林、外围道路8 种生境(图5),其中:人工林生境分布的入侵植物种类最多为26种,主要有反枝苋、大狼耙草与小蓬草等植物;其次为外围道路生境,分布的入侵植物种类有21种,主要有曼陀罗、长叶车前(Plantago lanceolata)和欧洲千里光(Senecio vulgaris)等植物;水域和草甸2 种生境无入侵植物分布;外围道路是外来入侵植物出现频次最高的生境类型,堤坝、人工林也较高(表7)。这一分布特征符合外来植物的入侵特点[26],容易侵入高干扰、有空的生态位出现的区域[27,28],道路和通道修建的过程,导致了道路两旁原有的植被种群减少或消失,创造了大量空白生态位,有利于入侵植物的进入和定居;而且道路的连通性成为入侵植物种子传播的快速通道,容易通过人、畜[29]和交通工具[30]沿道路将种子传播出去。

表7 拉鲁湿地入侵植物生境类型Table 7 Habitat types of invasive plants in Lalu Wetlands

图5 拉鲁湿地不同生境入侵植物数量Figure 5 Number of invasive plants in different habitats of Lalu Wetlands

3 结论与讨论

3.1 讨论

拉鲁湿地外来入侵植物总计10 科25 属29 种,均为被子植物,其中双子叶植物占据主要优势;在科与属的组成上,单种科与单种属均为最多,分别占据总科和总属的60%与88%,这表明拉鲁湿地入侵植物区系组成内部结构较为复杂。原因可能为:除了与人类活动关系密切和其本身的适应性、耐性、繁殖能力强等生物学特性所决定外,还可能与拉鲁湿地相似的气候和相对适宜的生态环境有关,湿地和城市生态系统可为生物提供充裕的生态位,外来物种很容易找到生存繁衍的环境[31]。较大科仅有一科为菊科,却占据总种数的37.93%,表明物种在科的分布上存在聚集现象,菊科繁殖率高、抗干扰能力强[32],是中国外来入侵植物中最多的科[11],这与多个地区的研究结果相似[33-36]。从入侵植物的起源分析发现:世界广布类型在科的水平上占据最高比例,这与世界广布类型起源的入侵植物具有广泛的气候适应能力有关[36],温带分布在属的水平上占据最高比例。从原产地来看,该区域植物起源主要为美洲(尤其北美洲),这一研究结果与其他区域的研究结论一致[29,34,37-40],原因可能在于相似的气候类型和地理条件:北美与东亚的纬度相近,且地质历史相连,气候环境相似,使北美和东亚植物区系的间断分布非常普遍[41,42],而北美大陆的地理隔离积累了许多可能扩散分布的植物种类,一旦这些种类获得了在另外大陆生境生存的机会就能良好生长,蔓延扩散[43-45];而原产于欧洲的外来入侵植物,可能是部分欧洲位于温带地区,与西藏有相似的温带气候,加之人类交流活动频繁,所以外来入侵种数量也偏多[37]。拉鲁湿地外来植物入侵与复杂的人为活动存在密切关系,人为干扰促进了外来植物的入侵[39]。人工栈道的修建、内部道路的施工及堤坝的构建会极大地破坏原生植被,为入侵植物创造空白生态位,有利于植物入侵与定殖,拉鲁湿地外围道路麻迦曲童路边坡生态修复过程中使用的客土及绿化物种,有利于外来入侵植物的传播与扩散。

3.2 防治建议

我区的外来入侵生物的调查研究工作还处于起步阶段,基础调查数据相对缺乏,调查监测专业力量不足,而对于保护区内的外来入侵物种管理更是空白。针对保护区存在的问题,提出几点建议:(1)和区内科研机构合作,开展外来入侵物种调查工作,掌握保护区内外来入侵物种的现状和动态变化;(2) 对保护区中已产生危害的外来入侵植物进行清除工作,及时遏制外来入侵物种对保护区生态系统的损害;(3)化学防治的方法可能对拉鲁湿地环境造成污染,建议采取物理清除的方法,在入侵植物开花前组织人力进行人工拔除或机械清除。建议和科研机构共同研究重点入侵植物的防治技术;(4) 在保护区内外建立外来入侵物种的监测和快速响应机制,积极有效处理新入侵的外来物种;(5) 严禁在拉鲁湿地进行放生的行为,杜绝将外来入侵物种引入的各种可能性;(6)将外来入侵物种管理主流化到保护区的管理中,在引种和旅游开发等方面制定细则,严防外来入侵物种的有意和无意引入;(7) 提高保护区工作人员对外来入侵物种的意识和知识积累,调动工作人员的积极性和主动性;(8)建立保护区外来入侵物种信息库,高效管理保护区外来入侵物种。

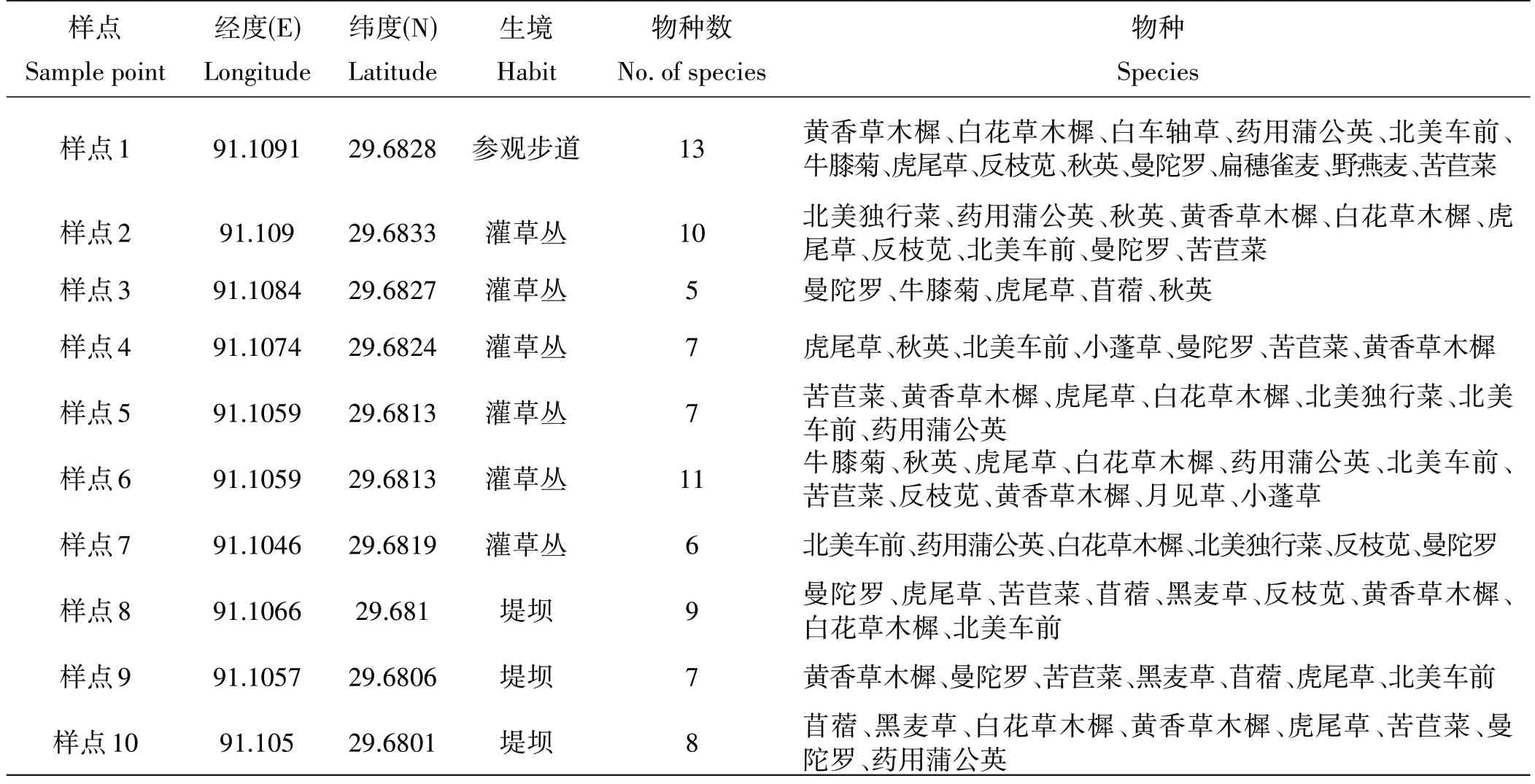

附录1 拉鲁湿地74个样点的基本信息及调查结果Appendix 1 Basic information and investigate results of 74 sample points in Lalu Wetlands