基于深度学习理念的地理主题情境创设路径

2024-01-12李泯耿文强

李泯 耿文强

摘 要:通过创设主题情境实现深度学习是地理教学长期关注的课题,其有效实施有利于改变传统课堂教学中存在的重知识、轻素养;重结果、轻过程;重接受、轻思辨等问题。本文结合“成土因素”的教学,探索深度教学理念下的主题情境创设路径,即通过“以‘生为中心’确定情境创设主题”“以‘目标导引’串联教学活动环节”“以‘任务驱动’促进学习能力进阶”“以‘多元开放’推动师生协同发展”等路径实施,使学生经历活动有指导、任务有挑战、精力与情感高投入、认知高水平的深度学习过程,最终获得有意义的学习结果。

关键词:深度学习;主题情境;地理教学;“成土因素”

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)02-0010-04

深度学习旨在改变传统课堂教学中存在的重知识、轻素养;重结果、轻过程;重接受、轻思辨等问题,引导学生针对学科关键问题展开深度探究,通过有挑战性的学习任务激发学生的学习动机,促进学生有效参与,提升学生独立思考、互动质疑、解决问题的能力,形成积极的情感、态度[1]。基于深度学习理念,创设融主题、教学素材、方法、场景为一体,以语言、教具、图像、实践活动等为载体的主题情境,形成开放、轻松、愉快的学习环境[2],并获得有意义的学习结果,是当前地理课堂教学的重要课题。笔者结合湘教版高中地理必修第一册第五章第二节“成土因素”的教学,谈谈基于深度学习理念创设主题情境的基本策略。

一、以“生为中心”创设主题情境,聚焦关键问题

以“生为中心”,即立足于学生的“前经验”,并充分关注学生可能形成的“新经验”,是选择情境素材、设计问题链的基本策略[3]。笔者认为,深度学习理念下的真实情境创设,需要注意与“前经验”的承接,但不能完全重复“前经验”的内容。

在浙江省义务教育的小学和初中阶段的科学课程中,均有“土壤”的学习内容(表1)。结合学生的“前经验”,高中地理“土壤”的教学,应紧密结合课程标准要求,重点聚焦“影响土壤形成的因素”。因此,在情境创设方向上应适度淡化“土壤质地和结构”这一内容,但在教学活动中可有一定体现,目的是加强对“前经验”的巩固和检测,为深入探究“成土因素”奠定基础。

二、以“目标导引”串联教学活动,强化探究过程

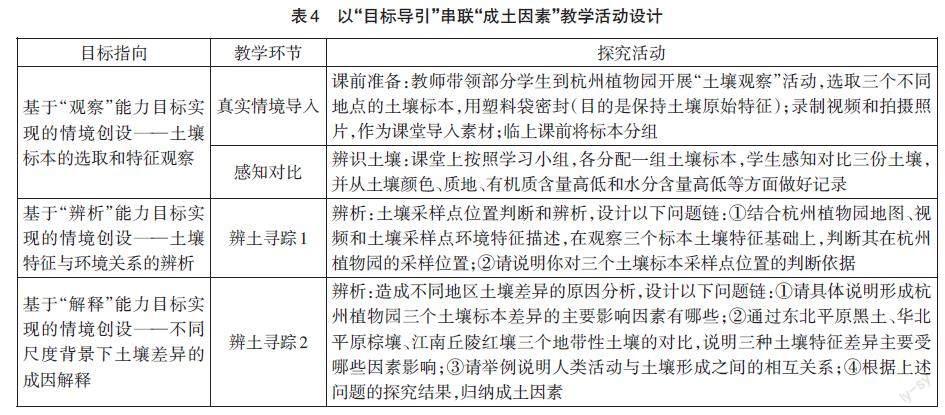

基于深度学习的教学设计应从学科内容的整体理解着手,从学科本质提炼具有挑战性的学习任务,在分析学科内容的本质特征和学生学习特点的基础上确定学习目标[1]。“成土因素”学习目标的行为动词与关键点为“观察、辨析、解释”,这三点对思维深度的要求具有逐级进阶的特征。基于上述思考,笔者围绕“观察、辨析、解释”目标的实现,创设了“辨土寻踪”的主题情境。在情境素材方面,带领部分学生考察杭州植物园(地图略),进行土壤标本采样、视频录制和照片拍摄(表2);在活动环节串联方面,以“观察土壤标本,归纳土壤特征(质地和结构等)差异”为切入点(表3),以“辨析土壤特征差异产生的原因”为线索,以“建构成土因素的认知体系,并用于解释不同区域土壤的形成;辨析人类活动与土壤的关系”为最终落脚点(表4)。主题情境创设强化合作探究的过程,教师通过指导实践活动、学生通过交流互动完成驱动性任务,营造具有“沉浸式体验”特征的轻松学习氛围。

三、以“任务驱动”促进学习能力进阶,提升关键能力

主题情境创设中,问题情境的创设和问题链的设计应注意由浅入深、循序渐进,通过确定任务、树立明确的学习目标,注重从思维发展、实践能力、处理复杂问题能力角度着手,促进学习能力进阶。本节课基于主题情境探究的能力进阶,主要分为三个阶段(表5)。

需要强调的是,以能力进阶的思路开展情境创设,最终是为培养学生关键能力服务的。笔者在主题情境创设中所强调的“区域认知”“综合思维”“人地协调观”“地理实践力”,正是学生适应时代要求并支撑其终身发展的关键能力。

四、以“多元开放”推动师生协同发展,渗透思想观念

地理学科的核心价值在于培养学生地理思维方式和人地协调观念,教师在主题情境创设中,需要充分立足于概念化、结构化、情境化逻辑,从思维层级的角度进行多元化教學设计[4]。通过营造开放包容的学习环境,促进师生、生生之间的交流、互动、质疑和反思,实现师生协同发展[3],进而有效渗透地理思想方法和价值观念。

1.营造多元开放的学习环境,提供感悟空间

在“深度学习”教学活动中,基于学生“前概念”的挑战性学习任务,为每一位学生提供了思考、表达的机会,能激发并促进学生之间的交流、互动、质疑和反思。这样的学习活动使不同的学生在已有基础上都能得到发展,并通过反思和自我监控了解自身的学习状况,实现整体发展的教学目标[1]。鉴于高中地理必修一第五章第一节已经学习过“植被与环境”的知识,在“辨土寻踪”主题情境创设中,笔者适度运用了基于学生“前概念”的挑战性学习任务。

在杭州植物园土壤的实地考察中,采样点3位于地势较高的丘陵缓坡,但土壤采样却反映其有机质含量较丰富。在采样过程中,教师有意识地引导参与考察的学生开展基于“前概念”的学习,提出了以下问题:①这个采样点有“植物界的大熊猫——珙桐”生长,考察结束后,请查阅相关资料,了解珙桐的生长习性。②根据查阅资料,尝试分析采样点3土壤有机质较丰富是否与植物园引种和培育珙桐有关?并推测这种相关性主要体现在哪些方面(珙桐喜中性或微酸性腐殖质深厚的土壤,不耐瘠薄,不耐干旱)。

由于教师在实地考察中设置了开放式的学习环境,引导学生适度开展基于“前概念”的学习,部分学生结合查阅的资料,大胆推测采样点3的土壤有机质较丰富,与人类活动可能有一定关系。通过引导学生提前探究,为后续教学中深刻理解“人类活动是重要的成土因素,土壤也是人类活动不可或缺的自然资源”打下基础,从而领悟人地协调的重要意义。

2.创设开放性问题情境,关注个体差异

问题情境创设体现出较强的开放性,是实现学生解决劣构问题情境能力的重要环节。例如,在“辨土寻踪1”环节的“三个土壤标本,分别取自杭州植物园的哪三个地点,请做出判斷并说明理由”的问题,并不需要学生精准实现三个采样点的一一对应,而是侧重考查和检验学生的观察能力和综合思维能力,即结合自身对植物园地理环境的观察,辨析土壤形成与各环境要素之间的关系。又如,在“辨土寻踪2”环节“举例说明人类活动与土壤形成间的相互关系”的问题,并不需要学生给出“完美”的阐释,旨在考查学生对人类与土壤关系的理解,测评学生的人地协调观水平。总之,不同素养水平学生的问题解决能力有所差异,但教师要引导学生互相交流讨论,共同探究并形成一个较为恰当的结论,这也是新课标中强调“与他人合作、交流”等能力的重要体现,同时也是深度学习中精力和情感高投入特征的重要体现。

3.鼓励师生间思维碰撞,实现教学相长

在“辨土寻踪2”环节的活动中,笔者设计了不同尺度环境下土壤成因的分析问题。在辨析“请具体说明杭州植物园三个土壤采样点的环境差异”这一问题时,有学生提出“采样点1处土壤较湿润,采样点2处土壤较干燥,说明两地气候存在差异。因此,导致杭州植物园采样点1、2两处土壤特征的差异,气候是重要的因素之一”。在高中阶段,对于气候这一环境要素的界定,主要还是限于大、中尺度的水平分异和垂直分异,而局地的空气湿度、气温、土壤水分和土壤质地等差异,则划分到地方性分异范畴。在讨论土壤的水平地带性分异(大尺度分异)和垂直分异(中尺度分异)时,气候是重要的影响因素;而在讨论植物园这样微尺度范围内的土壤差异,主要是地形、岩石风化物等差异导致物质和能量再分配所形成的尺度较小的地域分异,即地方性分异。笔者设计关于“两种不同尺度下成土因素的差异”的辨析活动,意在帮助学生树立尺度等地理思想和方法,深化区域认知能力和“地方综合”“时空综合”等综合思维能力,为提升解释决劣构问题情境的能力奠定基础。

总之,尽管学生对于挑战性强的任务不一定形成正确认知,但通过思维碰撞与交流,进而引出新的认知,是学生充分调动自身的知识与技能储备而产生的具有很高“含金量”的思维成果。与此同时,学生在学习活动中的生成性资源,也是教师开展教学调适的重要参考,它有利于教师教学能力的优化与提升。因此,创设具有“多元开放”“教学相长”“良性互动”特征的主题情境,利于推进学生深度学习,促进师生协同发展,地理课堂教学中应积极提倡并付诸实践。

参考文献:

[1] 马云鹏.“深度学习”的本质及教育价值[J].湖北教育(教育教学),2021(5):5-7.

[2] 潘晓敏.地理主题式情境教学漫谈[J].地理教育,2013(1):46-47.

[3] 佟柠.真实情境支持深度学习的 7 条策略[J].江苏教育,2020(22):17-20,30.

[4] 欧阳子豪,袁孝亭.人文地理的学科逻辑及其教学导向[J].课程·教材·教法,2021(5):109-115.

[5] 于从明.深度学习视域下地理多元学习的案例分析——以“太阳视运动轨迹”为例[J]. 地理教育,2023(5):21-25.