基于复杂工程问题驱动的锂离子电池综合实验设计及实践

2024-01-11沈雪阳郭艳东

沈雪阳,陈 淼,郭艳东

(1.南京邮电大学 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院,江苏 南京 210046;2.金陵科技学院 机电工程学院,江苏 南京 211169)

工程教育认证是针对高等教育机构开设的工程类专业实施的专门性认证,旨在提高工程教育的质量,是国际通用的工程教育质量保证制度[1]。专业认证倡导“学生中心、成果导向、持续改进”三大基本理念,和传统的教育体系相比,工程教育认证将毕业生的从业素质及解决实际问题的能力置于首位目标,更为注重学生最终获得的学习成果[2]。作为人才培育和产出的摇篮,高等学校工程教育应围绕《工程教育专业认证标准》,不断提高人才培养质量。解决复杂工程问题能力是工程教育认证中毕业要求的关键点。“复杂工程问题”具备以下特征:(1)必须运用深入的工程原理,经过分析才可能得到解决;(2)涉及多方面技术、工程和其它因素,并可能相互有一定冲突;(3)需要通过建立合适的抽象模型才能解决,在建模过程中需要体现出创造性;(4)不是仅靠常用方法就可以完全解决的;(5)问题中涉及的因素可能没有完全包含在专业工程实践的标准和规范中;(6)问题相关各方的利益不完全一致;(7)具有较高的综合性,包含多个相互关联的子问题[3-4]。

大学物理实验是理工专业学生必修的实践类课程,是大学物理理论教学的深化和补充,是一门重要的技术基础课,适合作为培养理工科学生解决复杂工程问题的课程载体,因此有必要对该课程的选题内容和模式进行改革和创新。电池技术目前正引领新一轮能源革命及科技创新,在电动汽车、便携式电子设备等领域应用广泛,具有综合性和学科交叉性,满足复杂工程问题的多项特征,可以作为大学物理实验的选题。基于工程教育认证背景下复杂工程问题的驱动,文章探讨了将锂离子电池技术引入大学物理实验教学的可行性和有效性,并确立了锂离子电池综合实验设计的教学内容与实施方案。

1 锂离子电池技术作为大学物理实验选题的探讨

我国新能源汽车产销量屡创新高,产业市场化迈向新阶段。锂离子电池作为新能源汽车的“心脏”,是电动汽车发展的标志性技术,直接影响着车辆续航里程、整车寿命和安全性。锂离子电池技术涵盖了物理学、电子学、化学和工程学等多个学科,将其引入大学物理实验教学,响应了教育部要求各高校在实现创新引领中,开展系统、深入的跨学科、跨领域交叉融合研究这一号召[5]。在大学物理实验中开展锂离子电池综合实验具有以下优点。

(1)引导大学生聚焦科技前沿,把握最新科技动态

锂离子电池技术是目前重要的新型绿色二次能源,是新能源汽车动力电池和各种移动储能的主流技术,也是当下备受关注的科学技术领域的发展前沿。国内外众多高校都在尝试探索将这种技术应用于课堂教学,尤其是实验实践类课程。锂离子电池技术包括了基础科学研究、电池材料设计研发、电池管理系统和电池机械包装等,这些科学与技术问题都是科技前沿热点。此外,锂离子关键技术的发展被纳入国务院印发的战略文件《中国制造2025》,规划中锂离子动力电池能量密度的目标是300Wh/kg。可见,将锂离子电池技术引入高校实践教学服从国家战略计划,关切经济社会发展需求,有助于大学生的格局、想象力和前瞻性的开阔。在锂离子电池综合实验设计教学过程中,引导学生瞄准世界前沿科学,掌握最新的科技发展动态,从而能够更好地把握科技创新方向,为国家培养科技创新主力军奠定基础[6]。

(2)培养复合型创新人才,促进交叉学科融合

培养高质量的复合型创新人才是提高我国战略科技力量的重要举措,高校作为培养人才的摇篮,需要构建完善复合型人才培养模式。如今科技的创新、突破和发展离不开交叉学科的融合,而电池技术是典型的交叉学科领域,技术集成度高,开发难度大,对人才的综合素质及解决复杂问题的能力要求较高[7,8]。自锂离子电池被发明以来,其发展和能源、物理、电子、化学和机械等学科息息相关。交叉学科突破了单一学科对人才培养的局限,也开拓了高校对创新人才培养的空间。将锂离子电池技术纳入大学物理实验内容,有助于培养一批思维活跃、知识面宽广的复合创新型大学生。

(3)有助于提高大学生工程实践及创新能力

实验实践教学是高等教育的重要组成部分,大学物理实验作为必修实践性课程,旨在培养学生综合应用物理领域专业知识和技能,进而解决复杂工程问题的能力。传统单一的实验教学在学生的综合能力及创新能力等方面的训练稍有欠缺。锂离子电池综合实验设计具有一定的开放性和自主性,例如在电池设计中正负极材料及集流体的选择都给予了学生很大的自主发挥和思维空间,可以很好地调动学生的能动性和创新性。其次,在锂离子电池装配和测试过程中,需要使用涂布机、冲压机、手套箱、蓝电测试仪等设备,在此过程中学生的动手实验能力可以得到实实在在地训练,发现问题和解决问题的能力也得以形成和提升。锂电池热管理系统的设计使用多物理场仿真软件comsol完成,从而使大学物理实验这门课程不仅局限于实验实践,而是将其和软件设计开发巧妙融合,使学生在电子设计分析、计算机软件辅助设计、电子器件制作和数据处理等方面的能力都有一个质的飞跃。

2 锂离子电池综合实验教学的设计与实践

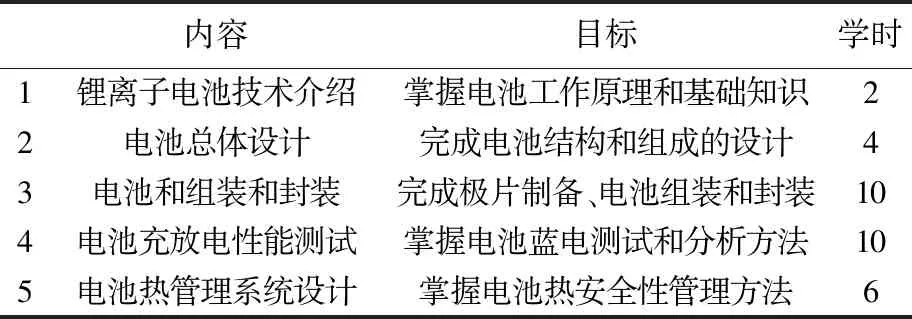

锂离子电池综合实验内容包括锂离子电池技术介绍、锂离子电池总体设计、电池组装及封装、电池充放电测试分析以及电池热管理系统的设计。本课程设置32学时,教学大纲如表1所示。

表1 锂离子电池综合实验教学大纲

2.1 锂离子电池技术介绍

锂离子电池是新一代的可充电二次电池,与其他蓄电池相比,锂离子电池具有高比能量、无记忆效应、循环寿命长、工作温度范围较宽、绿色无污染和安全性好等优点,已广泛应用于便携设备电池和电动汽车动力电池等多个领域[9]。指导教师先利用多媒体课件向学生介绍锂离子电池的发展历程、组成结构、工作原理、制备工艺、热管理系统以及电池充放电性能的测试方法等基本知识。多媒体课件内容包含文字、图片、动画和短视频等多种形式,比如锂离子电池的工作原理是锂离子在正极和负极之间的不断嵌入和脱出产生电能,犹如摆动的摇椅,所以也被称为“摇椅式电池”。这个过程可以用动画生动形象地演示,使学生能够更为直观和深入地理解原理。通过2个课时对锂离子电池技术进行图文并茂的讲解,使学生对锂离子电池有一个初步的了解和认识,并激发学生的学习兴趣和好奇心。

2.2 电池总体设计

电池总体设计的任务是根据用电设备的目标需求,为设备提供工作储能电源或动力电源。因此,电池设计首先要根据用电设备需要的电池特性,来确定电池的正负电极、电解液、隔膜、外壳以及其他部件的参数,并把它们组装成符合一定指标和规格的电池。电池设计的合理性直接关系到电池的使用性能,在此过程中学生的文献资料查阅能力和科学思维能力都得到锻炼。根据不同需求,学生可以从电池关键材料选择、工作原理、制备工艺、封装工艺等方面进行系统调研,并设计出合理科学的电池器件,锂离子电池的设计根本在于对电池关键材料进行选择和设计,电池材料主要包括了正极、负极、电解液和隔膜,常用电池材料的种类如图1所示。

图1 锂离子电池关键材料

电池的设计还需要考虑用电设备对电池性能指标的要求以及电池使用条件,主要包含电池工作电压、电池工作电流、工作时间及工作温度等。电池关键材料的选择和电池的上述性能指标息息相关,表2列出了几种常规锂离子电池的设计参数。

表2 几种常规锂离子电池的设计参数

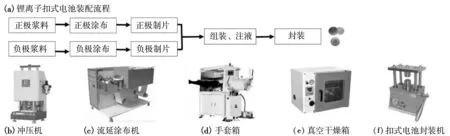

2.3 电池组装和封装

纽扣式锂离子电池小型简单,装配工艺成熟,目前实验室中对于锂离子电池的研究通常采用扣式电池形式,因此在本次综合实验中选择纽扣式锂离子电池作为研究对象。锂离子扣式电池主要由以下几个部分组成:正极壳、负极壳、正负极片、隔膜、垫片和电解液,其装配流程和所需仪器设备如图2所示。电池正/负极片的制备包括浆料制备、浆料涂布、压片和裁片,主要用到的仪器有电子天平、玛瑙研钵、磁力搅拌器、流延涂布机、冲压机和真空干燥箱。将制备好的电池极片转移到惰性气氛手套箱内,按照负极壳、垫片、负极极片、隔膜、电解液、正极极片、垫片顺序依次堆叠,最后盖上正极壳完成电池的组装。将组装完毕的电池置于扣式电池封口机模具上,调整压力至50 MPa最终完成电池的封装。通过对电池进行组装和封装,学生对于电池产品有了更为直观和深层次的认知,动手能力得到了很好的检验和提高。除此之外,有些操作如冲压电极极片需要两个人进行配合,这有助于培养大学生的团结协作精神。

图2 电池组装设备

2.4 电池充放电性能测试

锂离子电池的充放电性能测试主要是对电池容量、库伦效率、倍率性能、循环性能、电压曲线等多种特性进行测试,从而对电池性能进行全方位的评价[10,11]。我们在实验室采用蓝电(land)电池测试仪(图3(a)对组装好的扣式锂离子电池进行充放电测试。蓝电测试系统允许用户对多个通道设定多个“工作步骤”的过程编程。每个“工作步骤”由工作模式、结束条件、记录条件和安全保护等4个部分组成。扣式电池采用适用的夹持和蓝电测试仪连接后就可以在电脑上进行充放电过程设置,程序启动后系统即开始记录被测扣式电池的充放电行为,电池的充放电容量随时间变化的动态数据作为基础输出信息可以从测试软件导出,再将原始数据拷贝到origin软件中作图即完成充放电曲线的绘制。以电池循环性能测试为例,图3(b)即为锂离子电池钴酸锂正极的充放电循环曲线,从图中可以看出电池在充放电循环100周后放电和充电容量分别为153.5 mA h g-1和159.2 mA h g-1,相应的库伦效率为96.4%,具有较好的容量保持率和循环稳定性。锂离子电池充放电性能测试和分析对于关键材料选择及制备、全电池设计和电池失效预判具有十分重要的意义。通过这一环节的设计,不仅可以提高学生对于测试系统软件和绘图软件的操作应用技能,还可以锻炼学生处理并分析实验数据的综合本领。

图3 电池性能

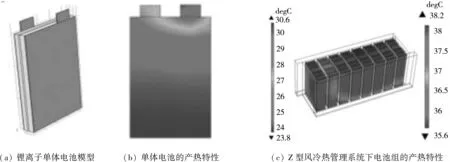

2.5 电池热管理系统设计

随着电动汽车动力储能的需求不断增大,锂离子电池开始逐步从小尺寸向大尺寸及模块化方向发展,随之而来的是电池产热造成的安全性问题日益凸显,因此电池热管理也成为当下锂离子电池技术领域的研究热点之一。Comsol是一种多物理场仿真软件,可以通过建立锂离子电池三维模型并耦合电场和传热场,对电池在充放电过程中的产热特性进行仿真和分析,从而可以有效地预估和管理电池工作状态[12,13]。使用Comsol软件对锂离子电池热管理系统进行建模和产热性能模拟,结果如图4所示。可见,Comsol软件具有色彩丰富的图形用户界面和强大的后处理功能,可以将电池热管理系统下的温度分布生动直观地展现在学生面前,不仅开拓了学生的思维,也增强了学生解决实际工程问题的能力。此外,Comsol软件内嵌CAD建模工具、专业的物理模型库以及强大的网格剖分能力,操作流程简单,用户可以轻松上手,非常适宜作为物理实验设计的入门软件供学生学习使用。

图4 单体电池结构与特性

2.6 考核及成绩评定

锂离子电池综合实验的成绩由理论基础知识考核、实验操作技能考核及实验报告评价三个部分组成,三者所占比例分别为30%、30%和40%。理论知识考核通过试卷的形式考查学生对于锂离子电池的基本概念、工作原理、组成结构及应用技术等方面的掌握情况。实验技能考核主要根据学生的仪器设备使用情况、电池组装设备和测试仪器的操作表现以及最终的电池成品进行评定。实验报告评分标准包括预习报告、电池总体设计方案、实验数据处理的规范性和科学性以及电池设计的创新性等。总成绩采取五级制,即优秀、良好、中等、及格和不及格。

3 符合工程教育认证要求的复杂工程问题特征

(1)锂离子电池综合实验要求完成一个锂离子电池产品的完整功能,包括电池设计、装配、测试和性能分析。在这个过程中,要综合考虑电池设计指标、电池可靠性和安全性以及成本等因素,要求学生学习和掌握相关工程知识和原理,并经过充分调研、思考分析和实验探索才能完成。以上符合了复杂工程问题的特点:必须运用深入的工程原理经过分析才可能得到解决。

(2)锂离子电池综合实验涵盖了电池设计、机理表征、电极工艺、材料改性以及电池热管理系统等多个不同层面的科学和工程问题,涉及物理学、材料学、电子学、热学、机械力学等多学科交叉领域的实验分析和理论建模,技术集成度高,对人才的综合素质及解决复杂问题的能力要求较高。以上符合了复杂工程问题的特点:涉及多方面技术、工程和其它因素,并可能相互有一定冲突。

(3)锂离子电池综合实验需要运用多种现代工程工具,如电池正负极材料计算理论容量和改性模拟的Materials Studio软件,电池充放电测试的land系统,电池阻抗和循环伏安测试的电化学工作站,阻抗谱拟合软件Zview以及热管理系统建模仿真软件comsol等。符合复杂工程问题的特征:需要通过建立合适的抽象模型才能解决,在建模过程中需要体现出创造性;不是仅靠常用方法就可以解决的。

(4)锂离子电池综合实验中电池组装和封装这一环节,需要综合考虑电池的电压、内阻、容量、倍率、寿命和体积比能量等具体要求指标,以及电池的工作温度范围和自放电等工程问题。除了理论计算分析之外,对于学生操作各种相关实验仪器设备的能力也有一定的要求。符合复杂工程问题的特征:具有较高的综合性,包含多个相互关联的子问题。

4 结 论

锂离子电池技术作为新一轮能源革命及科技创新的代表,具有综合性和学科交叉性,注重学生工程实践能力和创新思维的培养。基于工程教育认证背景下复杂工程问题的驱动,文章探讨了将锂离子电池综合实验作为大学物理实验课程选题的有效性,并提出相应的教学目标、教学内容和教学方案。通过锂离子电池综合实验教学的实施,引导大学生聚焦科技前沿,把握最新科技动态;训练学生综合运用各种专业知识,掌握锂离子电池的设计理念、制备过程和测试方法;提高大学生工程实践及创新能力,为培养一批思维活跃、知识面宽广、实践能力强的复合创新型大学生奠定基础。