规范认同、规范威胁与亚太盟国对美追随差异

——基于涉华政治议题的分析

2024-01-11凌胜利

凌胜利,李 航

(外交学院 国际关系研究所,北京 100037)

一、研究缘起

自特朗普政府将中国界定为“主要战略竞争对手”以来,美国对华政策就表现出日益浓厚的意识形态色彩,包括渲染中美意识形态对立、炒作涉华政治问题、组建价值观联盟等,这表明美国在政治领域对中国的施压有所增加。(1)本文所指涉的政治领域主要泛指政治体制、意识形态、人权、价值观等议题。受此影响,人们对中美之间是否会爆发“新冷战”的担忧也更加强烈,亚太北约化备受关注。对于美国而言,政治施压有赖于盟国的参与,这也使得美国愈来愈重视亚太盟国在涉华问题上的协调一致。然而,同为美国的亚太盟国,日本、澳大利亚、韩国、菲律宾和泰国五国在涉华政治议题上的对美政策却不尽相同。目前来看,澳大利亚坚定追随美国,曾公开抨击中国政体,在香港、新疆、台湾、西藏等议题上谴责和制裁中国;日本有限追随美国,即政府在公开场合批评中国的相关政策,但较少采取实质性的制裁行动;韩国大多呈现中立态势,既在公开场合较少谈及相关问题,也不采取任何政策行动;菲律宾、泰国则基本与美国保持距离,甚至在某些议题上公开声明对中国的支持。美国亚太盟国在涉华政治议题上的态度存在差异,以此来窥探美国亚太北约化的可能性,对此进行研究很有必要。

既有研究对美国亚太盟国在政治领域的政策差异分析甚少。在美国加强对华政治攻势的背景下,研究各国对美追随的差异性,把握他们与美国的亲疏远近,分析他们在相关议题上的自主性大小与外交政策变化,不仅有助于拓展联盟研究的范围,还对处理好中国周边外交和抵消美国动员盟国施压具有积极意义。此外,相比于各国对华政策选项的多样性,亚太盟国的对美政策多被分为追随、自主、对冲、制衡等,且缺乏精确的衡量指标,这并不能准确地反映各国对美政策的实际情况。此外,在各国的对美政策选项中,还包括有限追随、中立、疏远等。因此,有必要以一个统一的标准来分析亚太盟国应对美国的战略选择。本文通过测量各国的对美追随程度,来呈现一个更加全面的策略集合,进而探讨亚太盟国在政治领域对美追随为何存在差异。

关于亚太盟国的对美追随政策选择为何存在差异,国内外学术界存在“国内政治”“国家利益”“联盟政治”“联盟压力—利益诉求”4种分析视角。第一种观点认为亚太盟国的对美追随政策是国内政治斗争的结果。政策的形成要经历复杂的国内政治博弈。(2)凌胜利、王彦飞:《特朗普政府为何“退群”?》,《国际政治科学》2020年第4期,第74—114页。领导人的个性、政党政治、利益集团、公众舆论等都可能对决策产生重要影响。第二种观点认为亚太盟国的对美追随政策是国家利益驱动的结果。在涉华政治议题上,意识形态差异往往是影响亚太盟国政策的主要因素。第三种观点认为亚太盟国的对美追随政策是联盟政治影响的结果。在双边不对称联盟中,弱国以牺牲自主性为代价换取更多的安全利益,(3)James D. Morrow, “Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances”, Political Science, Vol. 35, No. 4, 1991, pp. 910-911.强国基于自身实力优势可以更好地管控盟国,(4)Ping-Kuei Chen, “The Prospects of the US Alliance System in Asia: Managing from the Hub”, Issues &Studies, Vol. 56, No. 3, 2020, pp. 1-34.因此美国更有能力影响盟国的外交政策,对盟国形成压力,要求盟国对其战略追随。第四种观点认为亚太盟国的对美追随政策是联盟压力和利益诉求综合作用的结果。美国的压力有时并不能直接转化成盟国的决定,联盟压力可以约束国家决策的范围,但受盟国国内因素影响,也会让后者的政策出现分化。

这4种研究视角对于理解亚太盟国的对美追随政策具有一定的帮助,但对于各国政策的变化则较少进行统一分析,部分变量的衡量存在改进空间。国内政治视角未考虑到中美战略竞争的作用,特别是对于那些对中美两国均存在依赖关系的国家而言,中美战略竞争带来的体系压力不容忽视。国家利益视角不能很好地解释为何同为美国的亚太盟国,各国的利益认知会产生不同,如同样与中国存在意识形态差异,为什么日澳两国的对美追随程度会产生差异?联盟政治视角虽有一定解释力,但随着亚太联盟不对称性的缩小,美国很难始终发挥主导作用,甚至在某些情况下也不得不迁就盟国,而对联盟压力的衡量也尚存改进之处。这也使得统筹体系和单元两层次来分析亚太盟国在政治领域的对美追随政策更有说服力。

从体系层次来看,各国的政策选择受限于压力感知,即美国亚太盟国感知到的中美压力越大,其选择空间越小,也越有可能在大国之间选边站队。然而,本文认为,即使亚太盟国总体的压力感知较强,但在政治领域,这种压力近期还不足以构成各国自主决策的障碍。原因在于:首先,中美两国并没有使用经济制裁、军事威慑、外交恫吓、政治孤立等手段来施压各国。美国特朗普政府更多是在安全和经贸领域展现强硬姿态,较少将其他领域的议题与政治议题相联系,拜登政府在言辞和行动上更不像前任那样直接和激烈。中国则一直主张通过和平沟通、对话协商的方式来处理国际事务,非常谨慎使用强制手段来维护自身利益。中国对相关国家的反制往往发生在各国侵权行为之后,而且中国的“经济报复行为”侧重向对方传达信息,表达中国的政治抗议或不满。(5)James Reilly, “Economic Statecraft”, in David S. G. Goodman, ed., Handbook of the Politics of China, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, pp. 381-396.

其次,美国亚太盟国对美国的依赖并非单方面的。基于维护霸权秩序和对华竞争的考虑,美国需要争取盟国在涉华问题上的支持,让盟友分摊自身战略负担。长期以来,美日联盟被视为“美国亚太安全政策和全球战略的基石”,(6)US Department of Defense, “US Security Strategy for the East Asia-Pacific Region”, February 1995, p. 12.澳大利亚则是“印太地区和平与稳定的基石”,(7)Australia Department of Foreign Affairs, “AUSMIN Joint Communique 2014”, August 2014, https://www.dfat.gov.au/geo/united-states-of-america/ausmin/Pages/ausmin-joint-communique-2014.两国在美国的印太布局中发挥着关键的枢纽作用。在朝核问题和南海问题上,韩国和菲律宾的当事国身份使美国很难放弃对两国的安全承诺,而泰国在东盟一体化中扮演的重要角色,导致美国希望通过加强美泰关系来增加对东盟的影响力。(8)尚颖颖:《亚太再平衡以来的美泰关系及其对华影响》,《南亚东南亚研究》2022年第6期,第72—91页。中国与各国也关系密切,如日本的机电产品、韩国的尖端电子产品和汽车等在中国市场具有较强竞争力,中国对澳大利亚铁矿石与煤炭资源的依赖较大,泰国和菲律宾也是中国重要的海外投资对象国。鉴于此,中美一般不会采取强制手段在政治领域迫使各国做出选择。

基于以上分析,美国亚太盟国在政治领域感知到的体系压力不如安全、经济领域明显。鉴于对体系压力的感知是影响各国政策自主性的关键因素,因此在当前的政治现实中,各盟国在政治领域的自主性空间较大,可以根据本国政策偏好相对自主决定对美追随政策。

二、理论框架

美国亚太盟国在政治领域具有相对较大的政策自主空间。针对各盟国在不同领域的对美追随差异,本文通过规范、权力和规则3个层次的分析,认为中美在政治领域更多体现为规范竞争,这也使得各国较为关注政治规范对本国政治体制和社会稳定造成的影响,因此规范认同和规范威胁是导致各国在政治领域对美差异化追随的主要原因。

(一)美国对华政治攻势下亚太盟国的追随差异

在政治领域的诸多议题方面,中美两国存在很大差异,但在冷战结束后的很长一段时期,这种差异并未成为阻碍中美关系发展的主要因素。然而,在中美战略关系以及美国对华发展预期都发生根本变化的情况下,意识形态再度成为美方遏制、打压中国的主要工具。具体而言,随着中美实力差距的缩小,以及美国国内放弃对华接触政策,转而担心“中国模式”会损害其全球领导力,意识形态因素对中美关系的负面影响正在凸显。

特朗普政府执政以来,中美竞争有所加剧,随之而来的是美国在政治领域对华发起一系列打压和挑衅,并显著体现在以下3个方面。

一是攻击中国的政体体制,渲染中美意识形态对立。在官方层面,美国政府通过出台一系列政策报告,诬称中国是“威权主义国家”“修正主义国家”“会对美国和自由世界的价值观造成威胁”等。2020年5月,《美国对中华人民共和国战略方针》首次将“价值观挑战”与“经济挑战”“安全挑战”并列为中国对美国的三大威胁。(9)“United States Strategic Approach to the People’s Republic of China”, The White House, May 2020, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/05/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-Republic-of-China-Report-5.24v1.pdf.同时,诸如专制与自由、民主与威权、自由市场与国家主导等对立式话语一度充斥于美国战略话语。(10)“National Security Strategy”, The White House, December 2017, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf; Joseph R. Biden, “Biden’s Speech to Congress: Full Transcript”, The New York Times, April 29, 2021, https://www.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/joe-biden-speech-transcript.html.在社会层面,美国各界人士也频繁宣称“中国共产党不等于中国人民”“与中国的竞争事关美国全社会”等,极尽挑拨离间之能事。(11)Michael R. Pompeo, “The China Challenge, Hudson Institute’s Herman Kahn Award Gala”, US Department of State, October 30, 2019, https://www.state.gov/the-china-challenge; Michael R. Pompeo, “U.S. States and the China Competition”, February 8, 2020, https://2017-2021.state.gov/u-s-states-and-the-china-competition/index.html; Marco Rubio, “Rubio Speaks on the Threat of Communist China at The Heritage Foundation”, March 29, 2022, https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/icymi-rubio-speaks-on-the-threat-of-communist-china-at-the-heritage-foundation.

二是炒作香港、新疆、台湾、西藏等涉华政治问题。美国政府在各种场合批评和指责中国的人权政策,以及中国地方政府的内部事务。如在香港修例事件中,美国政府高官声称中国的对港政策“侵蚀了香港的高度自治,扼杀了香港充满活力的民主”。(12)“Meeks and Mccaul Lead Bipartisan Resolution Condemning China’s Abuses in Hong Kong”, The Committee on Foreign Affairs of the U.S. House of Representatives, February 19, 2021, https://foreignaffairs.house.gov/press-releases?ID=19108390-ADC6-4D47-8570-898A5228AACB.在美国政府出台的涉港报告中,无一不提到中国“违背了尊重香港高度自治的国际承诺”,(13)“2021 Annual Report to Congress”, US-China Economic and Security Review Commission, November 2021, p. 441, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2021-11/Chapter_5--Hong_Kongs_Government_Embraces_Authoritarianism.pdf.“破坏了香港的民主制度、司法独立、言论自由、新闻自由等”。(14)“2022 Hong Kong Policy Act Report”, US Department of State, March 31, 2022, https://www.state.gov/2022-hong-kong-policy-act-report/; “2021 Country Reports on Human Rights Practices: China (Includes Hong Kong, Macau, and Tibet)”, US Department of State, April 13, 2022, https://china.usembassy-china.org.cn/2021-country-reports-on-human-rights-practices/.在新疆和西藏问题上,美国指责中国“关押穆斯林和强制改变宗教信仰”“进行强迫劳动”“针对少数民族和宗教团体的种族灭绝和反人类罪”等。(15)“2020 Country Reports on Human Rights Practices: China (Includes Hong Kong, Macau, and Tibet)”, US Department of State, March 2020, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human- rights-practices/china/; Mike Pence, “Vice President Mike Pence’s Remarks on the Administration’s Policy Towards China”, Hudson Institute, October 4, 2018, https://www.hudson.org/events/1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018.在台湾问题上,美国则大力吹捧台湾的人权和民主成就,并把中国推进国家统一的举措诬蔑为“对地区和平稳定、共同繁荣安全和价值观的威胁”。(16)“Increasing People’s Republic of China Military Pressure Against Taiwan Undermines Regional Peace and Stability”, US Department of State, October 3, 2021, https://www.state.gov/increasing-peoples-republic-of-china-military-pressure-against-taiwan-undermines-regional-peace-and-stability/; “Statement from Secretary Pompeo to the Micronesia Presidents’ Summit”, US Embassy in Fiji, Kiribati, Nauru, Tonga, and Tuvalu, February 19, 2019, https://fj.usembassy.gov/statement-from-secretary-pompeo-to-the-micronesia-presidents-summit/.同时,为在政治领域施压中国,美国以出台系列法案的方式谋求干涉的法制化和常态化,(17)李捷、杨恕:《遏制与干涉:美国涉华核心利益法案分析》,《亚太安全与海洋研究》2020年第4期,第15—35页。并对中国官员实施签证限制、将中国企业列入制裁清单、取消特殊待遇等。

三是组建价值观联盟。美国在国际场合极力渲染中国对西方价值观造成的威胁,高调宣传欧美民主价值观在维系联盟关系中发挥的纽带作用,并鼓动盟友在涉华政治领域的诸多议题上共同对华施压。拜登政府更是强调民主国家正受到腐败、不平等、两极分化、民粹主义和威权主义的挑战,并认为“只有我们与最亲密的盟友和伙伴共同努力,更新我们国家力量的持久源泉,我们才能成功地维护美国的利益和普世价值”。(18)“Interim National Security Strategy Guidance”, The White House, March 2021, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf.

(二)对美追随差异

就美国亚太盟国的对美追随政策选择而言,既有研究大多是分析美国亚太盟国在中美之间的“选边站队”或对冲战略,涉及的概念包括追随、对冲和制衡3种。但考虑到各国均是在既定联盟框架下作出的战略选择,现实中也基本很难出现制衡美国的情况,因此本文重点关注追随和对冲。

昆西·赖特(Quincy Wright)较早对追随(Bandwagoning)作出定义,即“加入更为强大的一方”。(19)Quincy Wright, A Study of War, Abridged by Louise Leonard Wright, Chicago: University of Chicago Press, 1964, p. 136.斯蒂芬·沃尔特(Stephen Walt)则将“追随”理解为“与危险源保持一致”,其涉及不平等的交换,易受伤害的国家对主导者作出不对称的让步,并接受附属者的角色,这意味着愿意支持或容忍主导国的非法行为。(20)Stephen M. Walt, “Testing Theories of Alliance Formation: The Case of Southwest Asia”, International Organization, Vol. 42, No. 2, 1988, p. 282.但是,这种观点将追随等同于追随最强者,难以解释国家复杂的战略行为。正如兰德尔·施韦勒(Randall Schweller)所言,“国家也会为了获取权力而追随更强的修正主义势力。”(21)Randall L. Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In”, International Security, Vol. 19, No. 1, 1994, pp. 72-107.从这个意义上来说,“追随”的对象不再局限于拥有最大权力的国家,而是任何强国,(22)John A. Vasquez, “The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs: An Appraisal of Neotraditional Research on Waltz’s Balancing Proposition”, The American Political Science Review, Vol. 91, No. 4, 1997, p. 905.因为修正主义国家往往不是国际社会中的最强者。本文认为,任何一种追随行为都意味着对其他国家的认可与支持,而不涉及该国在国际社会中的实力排序,只要符合国家的心理预期,对任何比其实力更强的国家的认可和支持都可以被视为“追随”。

联盟政治必定存在追随现象,但结盟并不意味着高度追随。国家是选择制衡还是追随强者,取决于国际体系结构。(23)[美]肯尼思·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海:上海人民出版社,2017年,第133—134页。即使在国际体系结构稳定的情况下,弱国也会出于防止外部颠覆、应对国内竞争对手、促进国内经济社会发展等考虑,调整本国的制衡或追随行为。(24)“Bandwagoning Images in American Foreign Policy: Mith or Reality”, Dominoes and Bandwagons: Strategic Beliefs and Great Power Competition in the Eurasian Rimland, Oxford: Oxford University Press, 1991, pp. 85-111; Steven David, “Explaining Third World Alignment”, World Politics, Vol. 43, No. 2, 1991, pp. 233-256; Jack S. Levy and Michael M. Barnett, “Alliance Formation, Domestic Political Economy, and Third World Security”, The Jerusalem Journal of International Relations, Vol. 14, No. 4, 1992, pp. 19-40; Levy and Barnett, “Domestic Sources of Alliances and Alignments: The Case of Egypt, 1962-1973”, International Organization, Vol. 45, No. 3, 1991, pp. 369-395.因此不少学者开始研究追随之外的另一种战略,即“对冲”。“对冲”针对的是风险,亚太国家所面临的风险在很大程度上来自于中美竞争。(25)Antonio Fiori and Andrea Passeri, “Hedging in Search of a New Age of Non-alignment: Myanmar between China and the USA”, The Pacific Review, Vol. 28, No. 5, 2015, pp. 679-702.虽然学界对“对冲”的定义纷繁复杂,但大多学者基本认同“对冲”是一种策略集合。例如,郭清水(Kuik Cheng-Chwee)认为“对冲”应当包含“收益最大化”和“风险预防”两个部分。(26)Cheng-Chwee Kuik, “Making Sense of Malaysia’s China Policy: Asymmetry, Proximity, and Elite’s Domestic Authority”, The Chinese Journal of International Politics, Vol. 6, No. 4, 2013, p. 435.查雯则从“软—硬”和“强—弱”来衡量对冲强度,其中“软—硬”对应的是对冲战略中合作与竞争的元素,“强—弱”则是对冲的矛盾性。(27)查雯:《大国竞争升级下对冲战略的瓦解与延续——以澳大利亚、菲律宾、新加坡的对华政策为例》,《外交评论》2021年第4期,第21—51页。

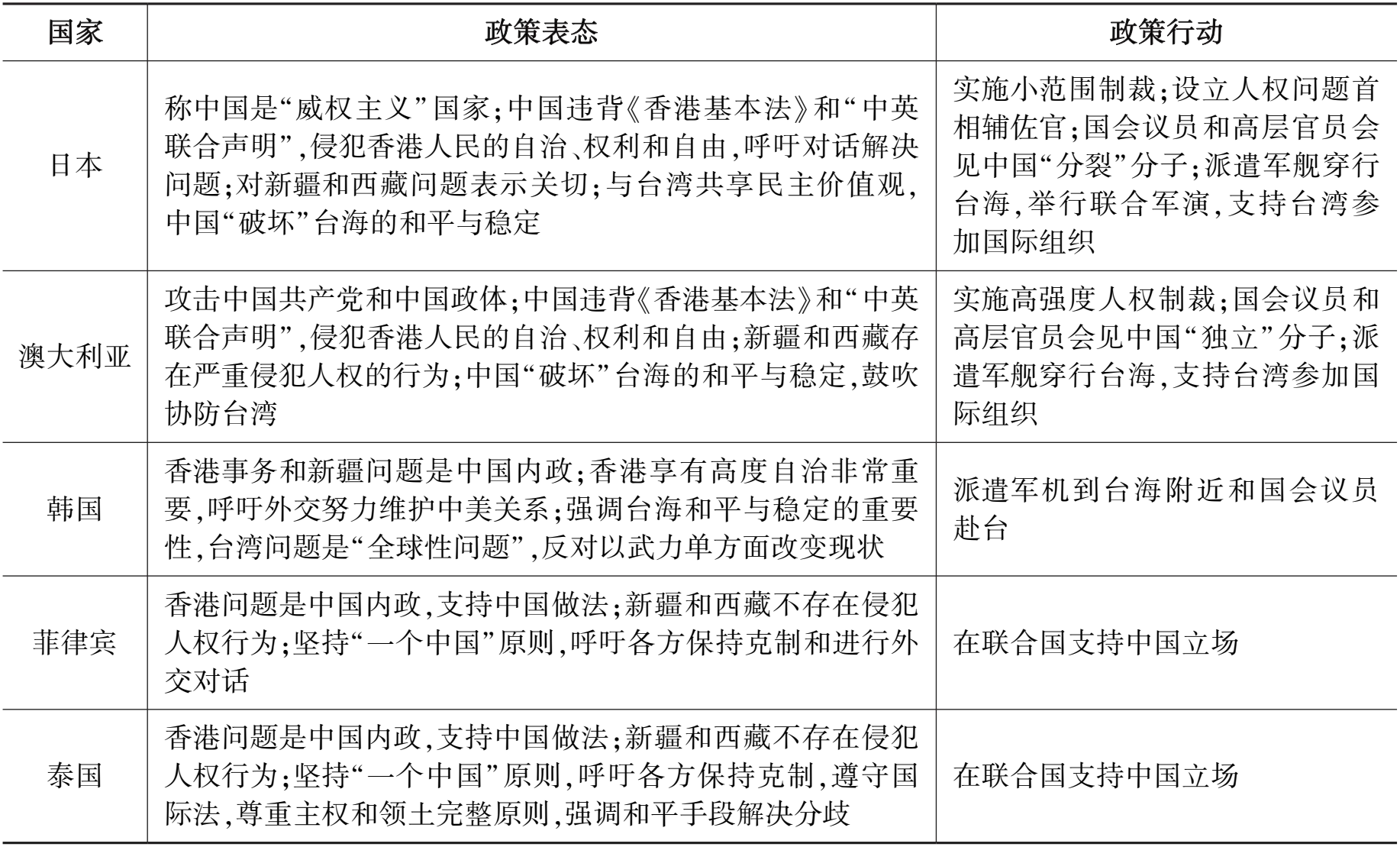

现有研究为本文重新界定美国亚太盟国的对美追随政策提供了思路,即本文通过测量各国的对美追随程度,来反映亚太双边联盟中各国应对美国的战略选择,其中包含了“对冲”集合中的硬性和软性手段。基于此,“对美追随程度”是指美国亚太盟国在多大程度上认可美国的战略,并采取行动配合和支持美国。对这一概念的衡量包含政策表态和政策行动两个层面:在政策表态的层面上,通过各国政府发表的文件、声明,以及领导人讲话,考察各国对合作原则、具体议题的认识是否与美国一致;在政策行动的层面上,衡量指标主要涉及“独自开展与美国目标一致的行动”“为美国的行动提供便利”“开展联合行动”3种方式。以此来看,面对美国发起的政治攻势,美国亚太盟国在涉华政治问题上的举措有所差异(见表1)。

表1 涉华政治问题上美国亚太盟国的言行情况

依据对美国的追随程度,亚太盟国的对美政策可以被分为“追随”、“中立”(Neutrality)和“不追随”3种类型,其中“追随”可分为“高度追随”(Highly Bandwagoning)、“有限追随”(Limited Bandwagoning);“不追随”可分为“疏远”(Distancing)、“反对”(Opposing)。从反对到高度追随,亚太盟国对美国的追随程度依次递增(见图1)。

图1 亚太双边联盟中美国盟国的对美政策选择

在这些战略行为中,“高度追随”指高度认可和支持主导国的政策立场,并采取相应做法来配合主导国的战略行动。“有限追随”指在不脱离联盟整体框架的前提下,对主导国的战略持部分支持的态度。在这种情况下,盟国间依然会保持较紧密的合作关系,但也存在一定的矛盾和分歧。“中立”是指不支持任何一方的政策行为,保持相对超脱的状态。“疏远”则被界定为与主导国的立场保持距离,在政策实施和话语表态方面都呈现差异。“反对”指的是不认可主导国的外交战略,并明确表态或在实际行动方面拒绝配合主导国的政策行为。

(三)规范认同和规范威胁的操作化

在分析中国崛起及其对国际秩序的影响时,贺凯等从规范、权力和规则3个层次区分了国际秩序转型的3种类型。(28)贺凯、冯惠云:《中国崛起与国际秩序转型:一种类型化分析》,《当代亚太》2020年第3期,第4—29页。受此启发,本文尝试从以上3个层次分析美国对华发起的政治攻势,以及中美在政治领域的竞争,进而判断影响美国亚太盟国对美追随政策的主要因素。具体来说,在权力和规则层面,中美之间的政治竞争尚不能称之为激烈,原因在于中国既没有输出政治制度的意愿,也无意构建一个反美集团;两国都承认东盟在亚太地区合作机制中的中心地位,并参与东盟主导的各项区域机制建设;亚太地区的政治制度比较多元,中美都很难建立相对一致的政治制度和同质化的地区政治合作框架。而在规范层面,美国逐渐把中国的制度和意识形态视为主要威胁,指责和抹黑中国体制,诬称中国对现有的国际规范构成破坏。在涉及中国核心利益的政治问题上,中国一直强调任何外国政府、组织和个人都无权干预中国内政,并坚定捍卫中国共产党领导和中国特色社会主义制度。(29)《2020年1月8日外交部发言人耿爽主持例行记者会》,中华人民共和国外交部网站,2020年1月8日,http://new.fmprc.gov.cn/web/sp_683685/wjbfyrlxjzh_683691/202001/t20200109_9724539.shtml。对于美国对中国“威权主义”的政治指责,中国认为各国政治制度基于国情,民主存在多种模式,美式民主弊端显著。由此可见,近年来中美就政治规范的相互指责呈上升态势,不过中美在政治领域更多体现为规范竞争,规范认同和规范威胁是影响亚太盟国对美政策的重要因素。美国对华发起的政治攻势能在多大程度上得到亚太盟国支持,关键取决于各国的对美规范认同和对华规范威胁认知。

对美规范认同和对华规范威胁认知的增强,对美国亚太联盟关系的强化可以起到促进作用。反之,则会导致各国疏远或反对美国,对美追随程度相应下降,甚至引发联盟合作的危机。具体来说,本文提出以下假设:

假设1:美国亚太盟国对美国规范的认同越强,对美追随程度也越高。

假设2:美国亚太盟国对中国规范威胁的认知越强,对美追随程度也越高。

政治认同一般可分为地方认同、区域认同、国家认同和意识形态认同4种类型。(30)Mabel Berezin, “Emotions and Political Identity: Mobilizing Affection for the Polity”, in Jeff Goodwin, James M. Jasper and Francesca Polletta, eds., Passionate Politics: Emotions and Social Movements, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001, pp. 83-98.政治认同与特定政治共同体即秩序相关,并通过界定边界形成内外之分。(31)Thomas Risse, A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres, Ithaca: Cornell University Press, 2010.由于西方的规范秩序长期保持稳定,且西方规范在国际秩序构建中具有主导地位,以及西方国家在政体、文化、宗教等方面的高度相似性,西方国家更容易形成高度的规范认同(Normative identity)。大多数西方国家在何种政治制度和基本权利更重要的问题上,仍然存在高度共识。(32)Richard Wike, Jacob Poushter and Laura Silver, et al, “Democratic Values”, Pew Research Center, October 14, 2019, https://www.pewresearch.org/global/2019/10/14/democratic-values/.当前,在美国把中国塑造成西方国家共同威胁的背景下,对美规范认同感越高,维护西方规范的紧迫感就越强,各盟国一般也倾向于在政治领域追随美国。本文选取国际通用的政体指数(Polity Ⅳ)来比较美亚太盟国与美国的政体差异,进而分析各盟国对美规范认同的强弱情况。该指数由制度和平研究中心统计,采用行政录用、行政权威的独立性、政治竞争3个方面的6个指标来对各国政体进行评估,得分越高,美式民主体制的特征则越明显。

一般认为,威胁是对他国具备的威胁能力和威胁意图综合判定的结果。(33)Singer J D, “Threat-perception and the Armament-tension Dilemma”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 1, 1958, pp. 90-105.威胁认知是对客观局势的一种主观心理推论,是一种认知建构,是对威胁信号的选择感知和判断。(34)邱美荣:《威胁认知与朝核危机》,《当代亚太》2005年第6期,第6页。关于威胁的具体化,有学者从威胁类型认知的维度将其分为经济威胁认知、政治威胁认知、文化意识形态威胁认知和军事安全威胁认知,并认为不同类型与程度的威胁认知都能直接影响应对政策的制定。(35)韩献栋、赵少阳:《中美战略竞争背景下韩国的对华战略:基于对冲概念框架的分析》,《国际论坛》2021年第3期,第97—118页。英格丽德·克雷佩尔(Ingrid Creppell)较早提出规范威胁(Normative threat)的概念,他认为,规范威胁指的是“政治实体对其规范秩序的基本要素受到破坏的一种认知”,并将规范威胁划分为由越界导致的不满、由颠覆导致的不安全、由厌恶导致的愤怒3种类型。(36)Ingrid Creppell, “The Concept of Normative Threat”, International Theory, Vol. 3, No. 3, 2011, pp. 450-487.规范威胁对解释国家在政治领域的战略行为具有重要意义,因为当国家没有面临迫在眉睫的军事入侵和经济制裁时,对自身价值观、生活方式、基本权利、规则制度受到威胁的担忧要表现得更加强烈,这将影响美亚太盟国与美国合作以制衡中国的意愿。规范威胁一般包括政体差异、意识形态包容度(ideological tolerance)、民众好感度3个要素。

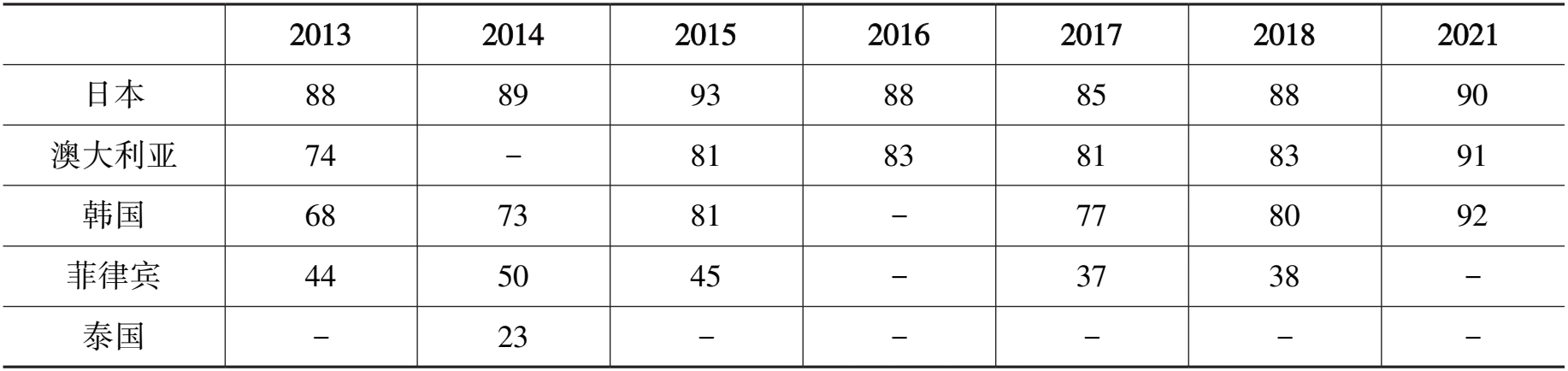

在对华规范威胁认知的衡量上,首先,与中国的政体差异是构成规范威胁的最基本因素,与中国的政体差异越大,对华规范威胁认知越强,这主要以政体指数进行衡量。其次,在政党研究中,乔万尼·萨托利(Giovanni Sartori)从情感维度区分政党意识形态的强弱,从认知维度区分政党意识形态的开放与保守,当意识形态趋于强烈和保守时,政党的政治信仰十分坚定,更不容易受外部影响,并具有很强的扩张性。(37)Giovanni Sartori, “Politics, Ideology, and Belief Systems”, The American Political Science Review, Vol. 63, No. 2, 1969, pp. 398-411.据此,本文提出意识形态包容度的概念,来反映一个国家对自身意识形态的重视程度,以及推广意识形态的动机强弱。意识形态包容度低的国家更重视维护本国的政治规范,并具有批评或改造不同政治规范的倾向,对华规范威胁认知会相应增强。由于意识形态包容度所涉及的各要素难以量化,且一般来说,国家对自身利益偏好的认知会体现在各国的主导战略中,因此,本文通过考察各国的战略文件中是否有维护和推广意识形态的目标,来测量美国亚太盟国的意识形态包容度。最后,民众的对华好感度能反映该国社会对中国的态度,他们在涉华政治问题上的负面看法更能体现各国将中国视为规范威胁的程度,因此对华好感度越低,对华规范威胁认知就越强。在实际操作中,不少国际权威民调机构,如皮尤研究中心(Pew Research Center)、舆观(YouGov)、盖洛普(Gallup)等曾就各国对中国相关政策的看法做过调查,可以为本文考察美国亚太盟国民众的对华好感度提供数据支撑。

三、案例分析

在涉及中国政体、香港问题、新疆问题、台湾问题、西藏问题等重要议题上,美国亚太盟国基于规范认同和规范威胁做出了不同的战略选择,进而导致各国对美追随程度呈现差异。为此,本文选取了2019年至2021年的香港修例事件、2021年的新疆棉花事件,来集中分析各盟国政策反应的差异性和变化情况。

(一)美国亚太盟国的对美规范认同和对华规范威胁认知

从政体指数来看,澳大利亚和日本对美国规范的认同最强,因为澳大利亚本身是西方世界的一员,与美国存在天然的政治文化联系;日本则较早地接受了西方文化,全盘实行西式民主制度。韩国和菲律宾次之,因为韩国在战后经历了美式民主改造,菲律宾原为美国殖民地,两国在政治体制和社会规范上也较认同美国。泰国本身是君主立宪制国家,2014年军事政变后,泰国实行了一系列被西方视为“民主倒退”的政治改革,(38)Peter Symonds, “The US and Thailand’s Military Coup”, World Socialist Website, May 26, 2014, https://www.wsws.org/en/articles/2014/05/26/pers-m26.html.美国对泰国国内人权和社会治理状况的批评,也在一定程度上削弱了泰国对西方规范的认同,因此泰国在2014年以后的政体指数大幅下降(见表2)。

就美亚太盟国的对华规范威胁认知来讲,首先,在与中国的政体差异上,澳大利亚、日本作为西方世界的一员,与中国的差异最大,韩国、菲律宾次之,泰国居后(见表3)。

表3 美国亚太盟国和中国的政体指数对比

其次,在意识形态包容度上,由于本文案例均集中发生在2020年前后,因此选取各国2021年发布的外交政策总结报告较为适宜,如果该国在当年未发布相关报告,则选取年份较近的外交政策文件或领导人讲话,来反映该国的主导战略中是否有维护和推广意识形态的目标。具体来说,日本《2021外交蓝皮书》共提及价值观72次,明确表示“日本希望确保其在政治领域的国家利益,并维持和发展一种以诸如自由、民主、人权和法治等普遍价值为基础的理想的国际秩序”,(39)Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Diplomatic Bluebook 2021”, December 16, 2021, https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/pdf/en_index.html.但没有提及中日在价值观规范上的差异。澳大利亚《2017外交白皮书》用一节专门阐述澳大利亚的价值观,宣称“澳大利亚的价值观是我们建立国际交往基础的重要组成部分”,并特别指出,“中澳在密切接触的同时,也会因不同的利益、价值观、政治和法律制度而产生摩擦”。(40)Australia Government, “2017 Foreign Policy White Paper”, November 23, 2021, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf.韩国《2021外交白皮书》共提及价值观19次,强调与美日欧等西方国家的价值观联系,关注批评朝鲜的人权状况。菲律宾尚未公布相关政策文件,但通过考察其领导人讲话,可以判断菲律宾没有维护和推广意识形态的目标。泰国《2019外交年度报告》共提及价值观10次,其主要致力于成为东盟领导国,提升泰国的国际信誉和正面形象等,而非关注意识形态竞争和价值观外交。总之,澳大利亚的意识形态包容度最低,日本次之,韩国再次之,菲律宾和泰国居后。

最后,在民众的对华好感度上,从皮尤研究中心的民调数据来看,日本对中国人权政策的负面看法长年居高不下;2014年以后,澳大利亚和韩国的负面看法也逐渐凸显;菲律宾国内对中国持负面看法的人数则较少。由于涉及泰国的数据缺失,本文还结合了舆观调查网就各国民众对中国总体看法所做的调查,结果显示,从2019年至2021年,对中国持积极看法的泰国民众始终超过45%,而持负面看法的泰国民众基本保持在20%左右。(41)YouGov, “China’s Reputation Declines while America’s Gets a Boost”, October 24, 2022, https://docs.cdn.yougov.com/iwjpfp3ao9/Globalism%202022%20-%20China%20and%20country%20reputation%20-%20Annual%20comparison.pdf.因此,泰国民众的对华好感度最高(见表4)。

表4 各国民众中对中国的好感度的比例(%)

总体上,美国亚太盟国的对华规范威胁认知排序依次为澳大利亚、日本、韩国、菲律宾、泰国。据此,可以对各盟国的对美追随程度做出推论:澳大利亚对美国规范的认同最强,对中国规范威胁的认知最强,对美追随程度也最高;日本对美国规范的认同较强,对中国规范威胁的认知较强,对美追随程度也较高;韩国对美国规范的认同一般,对中国规范威胁的认知一般,对美追随程度也一般;菲律宾对美国规范的认同一般,对中国规范威胁的认知较弱,对美追随程度较弱;泰国对美国规范的认同弱,对中国规范威胁的认知弱,对美追随程度也弱。

(二)案例一:香港修例事件

自2019年6月以来,为反对香港特区政府修订旨在完善移交异地审判体制的《逃犯条例》,香港的“反中乱港”分子在外部势力的支持下,散布“危害国家安全罪行将移交内地审判”的谣言,污蔑“一国两制”是加深香港经济社会矛盾的根源,挑动“陆港对立”,并包围和冲击中央政府驻港机构,煽动和直接参与街头暴力犯罪,造谣栽赃和直接攻击香港警队等。为推动香港局势尽快由乱到治,中国于2020年6月3日通过实施《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》(以下简称“香港国安法”),并推动香港选举制度改革等,以有力维护国家主权、安全和发展利益。

从香港爆发修例风波到中国采取积极措施维护特区和谐稳定,美国始终高度关注香港局势的演变,并在推动香港暴动升级方面发挥了关键但恶劣的作用。一是批评和指责中国中央政府的对港政策,以及香港特区的执法事务。美国政府各级高官不断批评香港修例,声称中国中央政府的对港政策“侵蚀了香港的高度自治,扼杀了香港充满活力的民主”。(42)The Committee on Foreign Affairs of the U.S. House of Representatives, “Meeks and Mccaul Lead Bipartisan Resolution Condemning China’s Abuses in Hong Kong”, February 19, 2021, https://foreignaffairs.house.gov/press-releases?ID=19108390-ADC6-4D47-8570-898A5228AACB.各级机构的涉港报告都提到中国“违背了尊重香港高度自治的国际承诺”,(43)US-China Economic and Security Review Commission, “2021 Annual Report to Congress”, November 2021, p. 441, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2021-11/Chapter_5--Hong_Kongs_Government_Embraces_Authoritarianism.pdf.“破坏了香港的民主制度、司法独立、言论自由、新闻自由等”。(44)US Department of State, “2022 Hong Kong Policy Act Report”, March 31, 2022, https://www.state.gov/2022-hong-kong-policy-act-report/; US Department of State, “2021 Country Reports on Human Rights Practices: China (Includes Hong Kong, Macau, and Tibet)”, April 13, 2022, https://china.usembassy-china.org.cn/2021-country-reports-on-human-rights-practices/.二是对华实施制裁和威慑。为反对“香港国安法”实施和香港选举制度改革,美国采取多种制裁方式,且不断充实其法律依据。2019年颁布的《香港人权与民主法案》要求美国政府定时向国会报告中国的侵权行为,并对各类制裁方式做了明确规定,是美国介入香港事务和遏制中国的新政策工具。(45)张建:《美国对香港修例风波的介入:评估与影响》,《统一战线学研究》2020年第1期,第46—53页。具体地说,美国取消香港的特殊待遇、暂停与香港的引渡条约、制裁香港特区和中国内地官员、禁止防卫装备出口香港等。三是支持“反中乱港”分子。美国一直在为“反中乱港”分子提供策划、培训、资金、物资供应、舆论造势等支持。(46)胡婷:《美国“全政府”对华战略中的香港政策:变化与特征》,《统一战线学研究》2020年第2期,第95—104页。修例事件以来,美国高级官员会见香港反对派的次数明显增多。此外,美国国家民主基金会等非政府组织通过向反对派提供大量资金,也在香港暴动中发挥了重要作用。

基于对美国亚太盟国的对美规范认同、对华规范威胁认知的分析,本文认为,各盟国在香港修例事件中的对美追随程度排序依次为:澳大利亚、日本、韩国、菲律宾、泰国。

从事实来看,澳大利亚一直高度追随美国,不仅对中国的质疑和批评较为普遍,而且也通过实际行动配合美国在香港修例事件中对华发难。在修例事件爆发之初,澳大利亚外交部就宣称“将对拟议修正案保持密切关注”。(47)Australia Minister of Foreign Affairs, “Statement on Protests in Hong Kong”, June 12, 2019, https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/statement-protests-hong-kong.随着香港暴动持续升级以及澳国内“反华示威”活动的出现,澳大利亚逐渐加大了对香港事务的干涉力度,澳大利亚外长佩恩(Marise Payne)曾对香港反对派人士被捕表示担忧,并建议由国际专家小组对警方的暴力行为进行独立调查。(48)Australia Minister of Foreign Affairs, “Statement on Arrests of Pro-democracy Figures in Hong Kong”, April 9, 2020, https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/statement-arrests-pro-democracy-figures-hong-kong; Marise Payne, “Statement of Hongkong”, Parliament of Australia, November 14, 2019, https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2F7026670%22.在“香港国安法”颁布实施后,澳大利亚的反应尤为激进。2020年7月,澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)表示,为应对中国推进实施有争议的安全法案,澳大利亚正计划为香港居民提供安全避难所,并呼吁中国维护香港基本法,以及香港回归中国时实施的保障措施。(49)“Australia Drafting Plan to Offer Safe Haven to Hong Kong Residents, Scott Morrison Says”, The Guardian, June 2, 2020, https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/02/australia-drafting-plan-to-offer-safe-haven-to-hong-kong-residents-scott-morrison-says.2021年3月,澳大利亚指责选举制度改革“损害了香港的权利、自由和高度自治”,并敦促中国政府为香港人民提供真正参与治理的渠道,保护立法会表达不同意见和监督政府的作用。(50)Australia Minister of Foreign Affairs, “Joint Statement on Electoral Changes in Hong Kong”, March 13, 2021, https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/joint-statement-electoral-changes-hong-kong.澳大利亚还伙同美国等西方国家共同发表声明批评中国的涉港政策,从2020年开始,美澳双边战略对话都将香港问题列入议程,并在声明中大肆指责中国。此外,澳大利亚也以此为由对中国施加制裁,如2020年7月宣布终止与香港的引渡协议,并延长在澳香港居民的签证期限,为其提供永久居留澳大利亚的途径。

日本做出了有限追随美国的选择,在政策表态上,日本一直对香港修例事件保持高度关注,但对中国的批评明显少于其他西方国家。在修例事件爆发之初,时任首相安倍晋三仅强调在“一国两制”原则下建立自由开放的重要性,敦促中国政府继续保持自我克制,早日解决争议。(51)Agence France-Presse, “Japan Urges China to Set Hong Kong ‘Free And Open’ after Pro-Democracy Protests”, NDTV, December 23, 2019, https://www.ndtv.com/world-news/japans-shinzo-abe-urges-chinas-xi-jinping-to-set-hong-kong-free-and-open-after-pro-democracy-protest-2153335.在“香港国安法”实施后,日本对中国的指责有所增加,如与七国集团共同宣称“‘香港国安法’不符合《香港基本法》和《中英联合声明》,可能严重破坏‘一国两制’原则和香港的高度自治,威胁香港人民的基本权利和自由”,并敦促中国“重新考虑这一决定”。(52)Ministry of Foreign Affairs, “G7 Foreign Ministers’ Statement on Hong Kong”, June 18, 2020, https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002844.html.但日本又表示“希望各方保持克制并通过和平对话解决问题”。(53)“Suga Claims Japan’s Response to Hong Kong Situation Appreciated”, Nippon, June 8, 2020, https://www.nippon.com/en/news/yjj2020060800401/.2021年3月,日本还指责中国改革香港的选举制度、大规模逮捕反对派等,称这些做法将“扼杀”政治多元化,不利于实现普选目标,以及减少言论自由等。(54)Ministry of Foreign Affairs, “G7 Foreign Ministers’ Statement on Hong Kong Electoral Changes”, March 13, 2021, https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000180.html.在政策行动上,日本与美国存在不少共同点,但其也始终保持克制,尽力避免过分刺激中国。为与西方国家的涉港政策保持一致,日本也对中国实施了部分制裁,如冻结香港特首林郑月娥的银行账户,(55)Julian Ryall, “Hong Kong’s Carrie Lam Faces Japan Bank Freeze-out As Tokyo Says It will Abide by US Sanctions”, South China Morning Post, December 10, 2020, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3113258/hong-kongs-carrie-lam-faces-japan-bank-freeze-out-tokyo-says-it.但总体制裁力度较小,且基本不涉及安全、科技等核心领域。

韩国在香港修例事件上基本秉持中立态度。韩国总体上表现出一种相对超脱的态度,既在公开场合较少谈及相关问题,也不采取任何行动。韩国总统文在寅曾表示,“无论香港事务还是涉及新疆的问题,都是中国的内政”。(56)《习近平会见韩国总统文在寅》,新华网,2019年12月23日,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-12/23/c_1125378479.htm。“香港国安法”通过后,韩国首次表态称“香港享有高度自治非常重要”,并补充道“韩国支持外交努力,以维护中美之间稳定、友好和合作的关系,因为这对东亚和世界的和平繁荣至关重要”。(57)“S. Korea Says Hong Kong should Enjoy ‘High Degree of Autonomy’”, Yonhap News Agency, June 30, 2020, https://en.yna.co.kr/view/AEN20200630008300325.

菲律宾、泰国与美国有所疏远,即在香港修例事件上对中国表示理解,甚至对中国有所声援。2019年8月,菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)表示,在香港问题上,菲律宾完全尊重中国的法律以及依法维护法治的权利。(58)《习近平会见菲律宾总统杜特尔特》,新华网,2019年8月29日,http://www.xinhuanet.com/world/2019-08/29/c_1124939022.htm。菲律宾外长洛钦(Teodoro Locsin)也曾多次表示香港问题纯属中国内政,并支持涉港国家安全立法。泰国则就香港问题发表声明称,“香港特别行政区事务纯属中国内政,泰方完全支持香港特区政府解决当前局势的努力。”(59)《泰国外交部就香港局势表态》,中华人民共和国驻泰王国大使馆网站,2019年9月11日,http://th.china-embassy.gov.cn/chn/ztgx/201909/t20190911_1399584.html。

(三)案例二:新疆棉花事件

2021年3月24日,瑞典时装公司海恩斯莫里斯服饰(H&M)以新疆地区存在强迫劳动和歧视少数民族现象为由,宣布“不与位于新疆的任何服装制造工厂合作,也不从该地区采购产品或原材料”。(60)H&M, “H&M Group Statement on Due Diligence”, March 24, 2021, https://hmgroup.com/sustainability/fair-and-equal/human-rights/h-m-group-statement-on-due-diligence/.同时,巴宝莉、阿迪达斯、耐克、新百伦等公司也表示将不再使用新疆棉花。此事引起了中国国内企业和民众的强烈反对,纷纷表态支持新疆棉花和抵制弃用新疆棉花的外国企业。中国商务部、外交部、中消协和新疆自治区政府等也表态反对外部势力基于谣言和谎言对中国进行恶意攻击、以所谓新疆人权问题为借口对中方有关实体和个人实施制裁。为表明中国的立场态度,以及维护中国企业消费者的合法权益,中国还对美国、欧盟、英国、加拿大等国的有关人员和实体实施了制裁。

对新疆棉花事件及其背后的新疆人权问题,美国一直保持高度关注,一方面反复抹黑新疆存在侵犯人权现象。特朗普政府时期,美国就在国际社会诬称中国政府“实行强迫劳动”“实施二战以来最大规模的少数民族监禁”“试图抹杀维吾尔族的文化和穆斯林信仰”等。(61)Paul Best, “Trump Administration Considering Labeling China’s Oppression of Uighur Muslims a Genocide”, Fox News, August 25, 2020, https://www.foxnews.com/us/trump-administration-chinas-oppression-uighur-muslims-genocide-report.美国利用棉花事件疯狂炒作涉疆议题,如2021年3月,美国国务院首席副发言人嘉莉娜·波特(Jalina Porter)表示,“我们赞扬并支持那些遵守美国法律的公司,以确保我们消费的产品不是用强迫劳动生产的”,并谴责由中国政府在社交媒体上主导针对美国、欧洲和日本企业的抵制运动。白宫发言人珍·普萨基(Jen Psaki)也表示,国际社会应反对中国大陆以私人企业依赖中国大陆市场作为武器,扼杀自由言论与阻碍商业道德的做法。(62)“U.S. Accuses China of ‘State-led’ Social Media Campaign against Companies over Xinjiang”, The Reuters, March 27, 2021, https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-retail-usa-idUSKBN2BI2U7.另一方面,美国以出台“维吾尔人权政策法案”、禁止从新疆进口棉花等产品、制裁相关人员和实体等方式对华施压。棉花事件以来,拜登政府加快了制裁中国的步伐,如2021年12月,拜登签署了旨在禁止新疆产品流入美国市场的《防止强迫维吾尔人劳动法》;2022年6月,美国海关和边境保护局将新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品,并禁止进口与新疆相关的任何产品。

同样,美国亚太盟国在新疆棉花事件中的对美追随程度排序依次为:澳大利亚、日本、韩国、菲律宾、泰国。澳大利亚一直高度追随美国,始终坚称中国新疆存在严重侵犯人权的行为。早在2019年7月,澳大利亚广播公司就宣称,中国政府抓捕维吾尔族穆斯林并强迫他们在新疆的纺织厂工作。(63)Sophie McNeill, Jeanavive McGregor and Meredith Griffiths, et al., “Cotton On and Target Investigate Suppliers after Forced Labour of Uyghurs Exposed in China’s Xinjiang”, July 17, 2019, https://www.abc.net.au/news/2019-07-15/uyghur-forced-labour-xinjiang-china/11298750.新疆棉花事件爆发时,佩恩就呼吁中国尊重维吾尔族人民以及其他宗教和少数民族的人权。(64)Australia Ministry of Foreign Affairs, “Joint Statement on Human Rights Abuses in Xinjiang”, March 23, 2021, https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/joint-statement-human-rights-abuses-xinjiang.2021年6月,澳大利亚伙同美国等43个国家在联合国人权理事会上,宣称对新疆地区的人权状况表示严重关切,并敦促中国允许国际观察员进入新疆,立即执行消除种族歧视委员会针对新疆的八项建议。(65)Government of Canada, “Joint Statement on Human Rights Situation in Xinjiang at 47th Session of UN Human Rights Council”, June 22, 2021, https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/un-onu/statements-declarations/2021-06-22-statement-declaration.aspx?lang=eng.此外,在政策行动上,澳大利亚“好棉衣”(Cotton On)和“目标”(Target)两大品牌是最早停止从新疆采购棉花的跨国企业,澳大利亚政府则相继通过“马格尼茨基式”立法、海关法修例草案等,对中国进行制裁。澳大利亚外长黄英贤(Penny Wong)还表示,澳大利亚正致力于改善《现代奴隶制法案》,以“确保我们不提倡,我们不宽恕,我们不在经济上支持强迫劳动”,(66)Australia Ministry of Foreign Affairs, “Patricia Karvelas, RN Breakfast”, September 6, 2022, https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/transcript/patricia-karvelas-rn-breakfast.澳国内各党派也在不断敦促立法禁止从新疆等地进口强迫劳动的货物。

日本在新疆棉花事件上选择有限追随美国。可以发现,日本并未在棉花事件发生时谴责中国,其后,日本虽然以新疆人权问题为由批评中国,如同美国一道宣称“将深切关注中国当局在新疆的人权问题”,(67)The White House, “U.S.-Japan Joint Leaders’ Statement: ‘U.S.-Japan Global Partnership for a New Era’”, April 16, 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/16/u-s-japan-joint-leaders-statement-u-s-japan-global-partnership-for-a-new-era/.伙同43个国家向联合国人权理事会递交关于新疆人权状况的声明,但总体上言辞不如美国激烈。在政策行动上,日本是此事件中唯一未参加统一对华制裁的七国集团成员,日本政府推动“马格尼茨基式”立法、禁止新疆产品进入国内市场的步伐也很缓慢。日本企业对抵制新疆棉花的态度则较为分裂,日本的主要番茄酱生产商可果美(Kagome)最早宣布停止从新疆进口番茄,三洋商会和东京三荣国际(TSI Holdings)等服饰公司也宣布拒绝使用新疆棉花,但以无印良品和优衣库为代表的部分企业仍然决定继续使用新疆棉花。

韩国在新疆棉花事件中保持中立,既不支持美国对新疆人权问题的批评,也未对中国的相关立场表示理解或支持,韩国国内未掀起大规模抵制新疆棉花的运动。菲律宾、泰国则与美国的立场有所疏远,两国不仅未就棉花事件指责中国,还积极支持中国在联合国大会上的人权立场,驳斥西方国家对中国的无端指责和公开施压。

四、结语

在美国发动对华政治攻势背景下,美国更加依赖盟国来共同制衡中国,这在亚太地区表现得尤为明显。然而,面对中美两国的竞相争取,特别是联盟主导国——美国的施压,美国的亚太盟国却采取了不同的政策。本文研究发现,在涉华政治领域,在对中美压力感知较小的情况下,造成这种差异的主要原因是各国对美国规范的认同、对中国规范威胁的认知有所不同。

本文认为在政治领域,各国更倾向于根据规范认同和规范威胁来决定对美追随政策,即对美规范认同和对华规范威胁认知越强,越有可能追随美国,对美追随程度越高。事实证明,在香港修例事件和新疆棉花事件中,各盟国的对美追随程度排序依次为:澳大利亚、日本、韩国、菲律宾、泰国。但随着中美竞争日趋激烈,各国对体系压力的感知有可能增强,政策态度也将随之发生变化。例如,在中国对澳大利亚采取强硬立场后,澳大利亚政府对中国的态度有所缓和,特别是最近新政府上台以来,澳大利亚积极寻求与中国改善关系,但澳大利亚能在政治领域的诸多议题上做出多大改变,仍需要就压力感知和威胁认知的共同作用开展进一步研究。

对于中国来说,在当前中美战略竞争的情况下,务实的目标是减少美国亚太盟国对美的战略追随程度,避免亚太“北约化”。既要意识到美国亚太盟国与美国在许多政策上并非铁板一块,同时也要争取如何分化削弱亚太联盟体系。打破美国联盟制衡的关键在于4个方面:一是善于利用美国亚太盟国的对华战略需求,向各国明确传递中国的底线,必要时可以向美国亚太盟国施加压力,敦促他们遵守中国核心利益。二是积极塑造和美国亚太盟国的利益关系。在与中国存在共同利益的情况下,美国亚太盟国往往不会轻易做出破坏对华关系的举动,而是更倾向于在中美之间“两面交好”。三是积极降低美国亚太盟国的规范威胁认知,包括利用各种途径“讲好中国故事”,通过向各国介绍中国的发展成就,打破误解、歪曲、攻击中国的言论和谣言。四是要注意到各国在政治领域抵制中国的决心仍较弱,中美意识形态竞争也远未达到针锋相对的程度,因而要继续保持战略定力,更多聚焦经济安全领域的风险。