我国就业最低年龄的立法选择

2024-01-11方志祺

方志祺

不论国际法还是我国法律皆对童工劳动持有绝不容忍的坚定立场。就能够正常从事大部分劳动生产的年龄而言,我国法定就业最低年龄被设定为16 周岁,相对于国际法划定的最低标准15 周岁来说较为严格。纯粹从预期立法效果上进行分析,较严格的年龄下限似乎更有助于维护未成年人的基本权利。2022 年4 月曝光的蜜雪冰城童工案,却让民众对法定就业最低年龄的设定标准及其科学合理性产生了疑惑:仅是在我国著名网络论坛——知乎上一则题为《蜜雪冰城非法雇佣15 岁的辍学女童工被罚1.25 万元,这是帮助了她还是害了她呢?》的提问于事发后半个月内已有接近800 万的浏览人次,可以见得民众对事件及背后牵涉法律的关注。民众在对案中女童面临的不幸遭遇表达同情之余,亦随即向立法者提出两个法学层面上的问题:其一,从立法目的而言,就业最低年龄限制将如何为未成年人带来保障?其二,现行的法定就业最低年龄能有效地发挥保护未成年人的功效吗?适逢2022 年举办的第五届全球消除童工劳动会议(Global Conference on the Elimination of Child Labour)为各国消除童工劳动的合作框架带来了新共识及新方向,本文将以联合国、国际劳工组织呼吁禁止童工劳动的背后原因作为出发点,逐步解开上述民众提出的疑惑,并围绕蜜雪冰城童工案对我国现行法定就业最低年龄的科学合理性展开讨论。

一、国际法及其他国家法律对童工劳动和就业最低年龄的规定

在全球范围内消除童工劳动,是联合国和国际劳工组织自成立以来最为关注的重点任务之一。时任联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔(Henrietta H. Fore)于2021年表示:“我们在抗击童工劳动的斗争中正在失去优势……全球封锁、学校关闭、经济混乱和国家预算缩减已进入第二年,家庭被迫做出令人心碎的选择。”1《童工人数上升至1.6亿——20年来首次出现增长》,载国际劳工组织官方网站2021年6月10日,https://www.ilo.org/beijing/information-resources/public-information/speeches/WCMS_800637/lang--zh/index.htm。2022 年5 月于南非德班举办的第五届全球消除童工劳动会议的主要讨论对象正是新冠疫情对全球造成的健康、经济发展、平等以及社会发展等隐性破坏,以及对实现联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals,以下简称SDG)8.7 所包含的消除世界范围内所有童工劳动这一目标所带来的负面影响。2See International Labour Organization, Durban Call to Action on the Elimination of Child Labour (2022), p. 2,https://www.5thchildlabourconf.org/sites/default/f iles/2022-06/Durban_Call_to_Action_EN_20220607_0.pdf.于SDG 8.7 的框架中,联合国要求各国立即采取有效措施,确保在国内禁止和消除“最有害的童工形式”(worst forms of child labour),并期望于2025 年之前消除一切形式的童工劳动。3参见联合国:《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》,A/RES/70/1。

童工劳动的定义与就业最低年龄两者之间互为表里,如何判别一个未成年人是否为童工往往取决于法律(包括国际法及国内法)对就业最低年龄的划定。根据国际劳工组织的定性,童工包括在特定时间段内从事以下一类或多类活动的所有5 至17 周岁的未成年人:(1)“最有害的童工形式”;(2)于就业最低年龄之下工作;(3)危险的无偿家政服务。4See International Labour Organization and United Nations Children’s Fund, Methodology of the 2020 ILOUNICEF Global Estimates of Child Labour (2022), p. 12-13, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_858553.pdf.王贵勤进一步明确,“童工是指低于法定最低工作年龄的未成年工人”5王贵勤:《童工群体权益的物质保障和法治保障——以精准扶贫与法治科学化为视角》,载《中国人力资源开发》2017年第2期,第160页。,“相对于健康成年人享有的充分劳动权利,童工的劳动权受到法律的禁止或限制”。6同上注,第159页。既然童工劳动的定义建基于国际法及国内法划定就业最低年龄的有关规范,接下来本文将就国际法以及部分发达国家、发展中国家的法定就业最低年龄及其相关制度框架进行比较分析。

(一)国际法的相关规范

《儿童权利公约》虽然在第一条中将未成年人定义为“18 岁以下的任何人”,但并未把所有未成年的劳动者与童工画上等号。作为论证,《儿童权利公约》第32 条明确禁止的是“受经济剥削和从事任何可能妨碍或影响儿童教育或有害儿童健康或身体、心理、精神、道德或社会发展的工作”,并要求缔约国立法规定符合其他国际法文件的就业最低年龄限制、相应的劳动基准,而没有明文禁止全体未成年人就业。在《儿童权利公约》以外,现时主要存在三个国际公约限制对童工的使用:(1)《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》。国际劳工组织于1999 年通过的《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》强调对未成年人实施义务教育的重要性,以及必须确保未成年人在成长并接触社会的路途上,摆脱由于工作性质或是工作条件危害到未成年人健康、安全或道德的“最有害的童工形式”。1参见《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》第1、3、7条。(2)《准予就业最低年龄公约》。就业最低年龄限制应与学校义务教育挂钩的原则,一直以来都是国际劳工组织制定劳动标准的重要权衡因素。1973 年通过的《准予就业最低年龄公约》就规定了各国法定就业最低年龄不允许低于未成年人完成义务教育的年龄,且严禁将最低年龄设定至低于15周岁,除非缔约国客观上经济水平、教育资源不够发达并在经过雇主组织、工人组织协商同意后初步规定为14 周岁,或立法允许13 至15 周岁之间的未成年人从事于大致上不会危害健康或发育、不会妨碍受教育权的轻工作(light work)。2参见《准予就业最低年龄公约》第2、7条。换言之,国际劳工组织把未成年人依据年龄段划分为仿似阶梯排序的多个区间,每个区间被禁止的工作内容都不一样,童工指的是那些在不适合的年龄进行着不适当的劳动生产的未成年人。(3)《经济、社会及文化权利国际公约》。联合国大会于1966 年通过的《经济、社会及文化权利国际公约》是国际人权法的重要组成部分,其第10 条第3 款要求缔约国给予未成年人免受经济和社会剥削的保护,取缔所有对未成年人的道德或健康有害、对生命有危险或于一定程度上妨害未成年人正常发育的工作,并在国际法设置的就业最低年龄底线上根据国情立法。

除此以外,国际劳工组织亦于1992 年主导制定作为软法的《消除童工现象国际方案》(International Programme on the Elimination of Child Labour, IPEC),其总体目标是通过加强各国解决童工现象的执行能力,以促进打击童工劳动的全球运动,务求逐步消除童工现象,尤其是以女童、最年幼者和《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》中规定的“最有害的童工形式”为优先处理事项。1See International Labour Organization, The End of Child Labour: Within Reach (2006), p. 17-18, https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_2419/lang--en/index.htm.

(二)发达国家的相关规范

近年来,我国社会经济水平发展迅速,一些大中城市的用工已与发达国家有相似之处。审视我国童工劳动和就业最低年龄规范的科学合理性,可以参酌发达国家一般而言与其社会发展相适应的较成熟的国内法规定。其中美国坐拥与我国相似的城乡人口分布及多元生产部门结构,而法国作为最早颁布劳动法典的国家,其劳动法立法进路一直位处世界范围内的领先行列,2参见易臻真、[法]Claude Didry:《劳动制度对社会协同创新能力的影响——以法国劳动法体系的嬗变为例》,载《社会保障研究》2021年第4期,第70—71页。因此本文以美国和法国的相关法律规范为发达国家的国内法参考样本。

1.美国的相关规范

在联邦法律层面,美国以《公平劳动标准法》(Fair Labor Standards Act)就童工劳动和就业最低年龄作出规范。《公平劳动标准法》仅为美国童工劳动和就业最低年龄规制下限,其他联邦法律、州法律或市政法令可以设置相比《公平劳动标准法》更高的保护标准,于法律适用上应以最高程度的保护标准为指标。根据《公平劳动标准法》,法律禁止招用的童工被称为“压迫性童工”(oppressive child labor),任何用人单位不得在商业活动或商品生产中予以雇用,3See Fair Labor Standards Act § 12, 29 USC §212 (2021).其包括三种形式:第一,所有未满18 周岁的未成年人被雇用从事特别危险、有损其健康或福祉的职业,亦即国际法上的“最有害的童工形式”;第二,任何年满14 周岁而未满16 周岁的未成年人从事不影响其学业、健康和福祉的轻工作以外的职业,这些轻工作已由劳工部长通过条例或命令的形式尽数列举;4See ibid., § 3.第三,任何未满14 周岁的未成年人从事于电影、戏剧作品,或广播、电视作品的表演以外的职业。5See ibid., § 13.然而,考虑到农业生产的客观需求,《公平劳动标准法》对14 周岁以下的未成年人参与农业生产活动的就业最低年龄规定得较为宽松,额外设定了数个相异于一般生产活动的就业最低年龄区间。6Ibid.

2.法国的相关规范

法国对童工劳动和就业最低年龄的规制集中在《劳动法典》(Code du travail)中。根据《劳动法典》,雇用未满18 周岁的未成年人不得使其面临健康、安全或道德方面的风险,且用人单位被禁止雇用未满16 周岁的未成年人,但法律同时划定以下三种例外情况:其一,15 周岁以上的未成年人持有学徒合同,或其他参与职业教育的学生按照法令确定的程序在职业环境中完成入门课程、应用课程或培训期,但上述工作不得危及未成年人的健康或安全;1See Arts. L4153-1, L4153-2 et L4153-8 du Code du travail.其二,14 周岁以上的未成年人在学校假期内从事与其年龄相适应的工作,但必须保证未成年人在每个假期内至少保留一半的有效休息时间;2See ibid., Art. L4153-3.其三,所有未满16 周岁的未成年人可从事与电影、广播、电视、录音或音像制品相关的艺术表演工作,以及参加电子游戏竞赛,但前提要件是取得行政当局事先单独授权。3See ibid., Art. L7124-1.

(三)发展中国家的相关规范

金砖国家皆为享有一定经济发展基础的区域大国。在诸多发展中国家中,其他金砖国家成员国与我国的社会、经济发展进程较为相近,4参见黄超:《国际政治经济学视域下“全球南方”的时代内涵》,载《世界经济研究》2023年第9期,第3—5页。审视这些国家对于童工劳动的立法或许可以对分析我国相关立法现状带来正向作用。本文选取其中两个位于其他大洲的传统金砖国家成员国——南非、巴西的相关国内法规范作为参考。

1.南非的相关规范

南非分别以《就业基本条件法》(Basic Conditions of Employment Act)及其附属的《儿童危险工作条例》(BCEA Regulations on Hazardous Work by Children)对童工劳动和就业最低年龄进行规制。南非的法定就业最低年龄为原则上已完成义务教育的15周岁,任何用人单位不得雇用未满15 周岁的未成年人参与劳动,5See Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997, § 43.除非未成年人的就业限于行政当局允许15 周岁以下的未成年人从事的广告、体育、艺术或文化活动。6See ibid., § 50.即使雇员是15 至18 周岁的未成年人,法律也在较严格的工作时间限制之余设有如下规定:(1)用人单位必须确保就业不影响未成年人获得充分的营养、适当的初级保健服务以及受教育权;7See Regulations on Hazardous Work by Children, §§ 3, 6, 7.(2)禁止安排未成年人从事使他们的福祉、教育、身体或心理健康、道德或社会发展面临风险的工作;8See Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997, § 43.(3)禁止安排未成年人从事计件工作(piece work)或任务工作(task work)。9See Regulations on Hazardous Work by Children, § 5.

2.巴西的相关规范

在联邦法律层面,巴西对童工劳动和就业最低年龄的规制集中在《劳动法汇编》(Consolidação das Leis do Trabalho)。一方面,巴西法律允许的就业最低年龄为16 周岁,除非未成年人已年满14 周岁并成为《劳动法汇编》规定的学徒;1See Consolidação das Leis do Trabalho, Art. 403.另一方面,法律禁止所有未成年人在对其教育、身体、心理、道德和社会发展有害的场所工作,当中包括但不限于剧院、电影院、赌场、歌舞厅等影响未成年人道德价值观塑造的场所,但获行政当局特别批准的除外。2See ibid., Arts. 403, 405.法律对未成年人的工作时间也做出限制,要求用人单位不得安排未成年人在夜间工作。3See ibid., Art. 404.

(四)国际法与相关国家法律比较分析

国际法对未成年人就业的规范严格程度从年龄高至低为序呈加强趋势。首先,处于15 至18 周岁(在欠发达国家或地区则为14 至18 周岁)的未成年人,国际法仅明确其不得从事“最有害的童工形式”,且只能在未影响受教育权的前提下工作;4参见《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》第1、3、7条;《准予就业最低年龄公约》第2、7条。其次,处于13 至15 周岁(在欠发达国家或地区则为12 至14 周岁)的未成年人,进一步被限缩为仅能从事不构成健康、发育、受教育权障碍的轻工作;5参见《准予就业最低年龄公约》第2、7条。最后,余下的未成年人被禁止提供任何劳动,除非相关工作类型为艺术表演等形式。6同上注,第8条。本文期望讨论的主要对象,正是那些完全不符合国际法定义上童工一词的未成年人——他们既在年龄段上处于15 至18 周岁,又未有因为劳动生产而对接受国内法规定的义务教育的受教育权产生负面影响,却由于国内法的特殊规制而被排除出合法的劳动者行列之外。

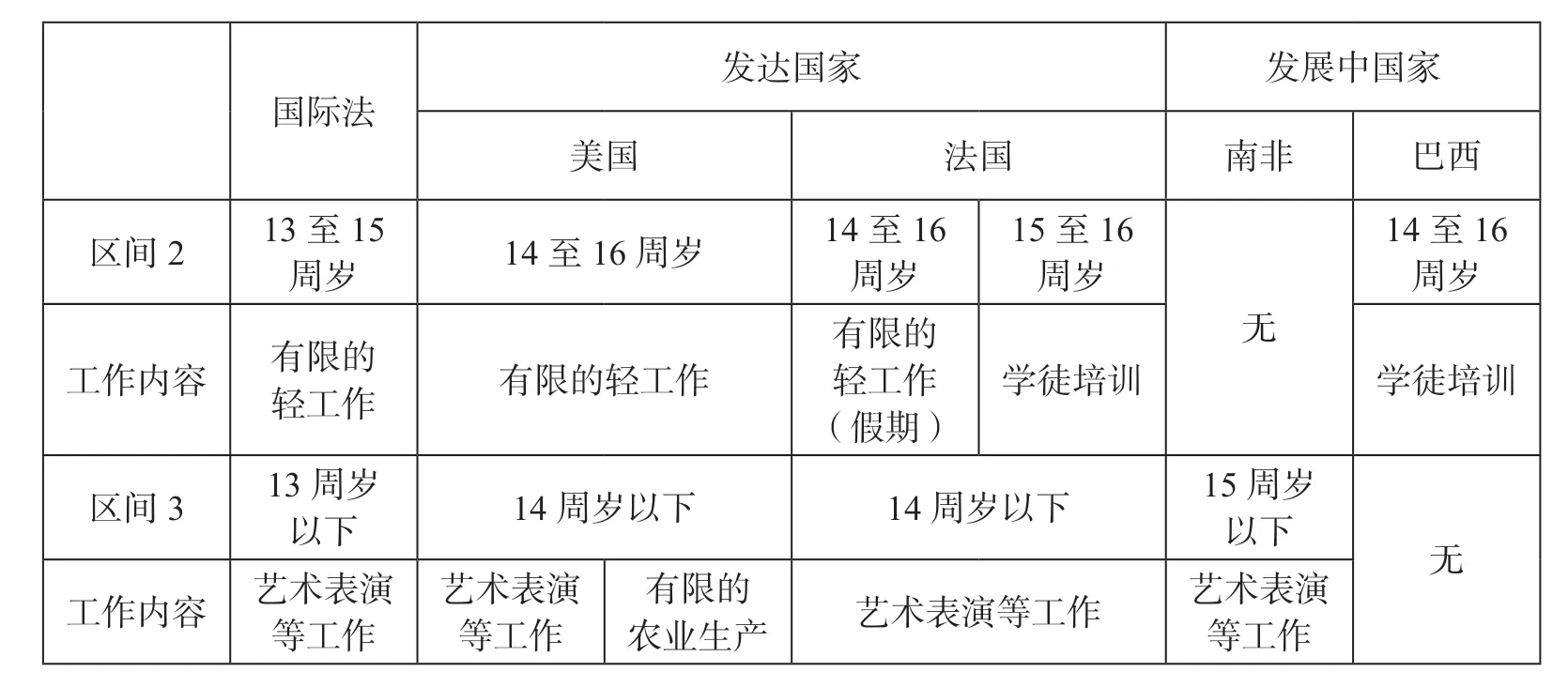

表1 国际法—发达国家—发展中国家的法定就业最低年龄

发达国家发展中国家美国法国南非巴西区间2 13 至15国际法周岁14 至16 周岁14 至16周岁15 至16周岁14 至16周岁工作内容有限的轻工作有限的轻工作有限的轻工作(假期)无学徒培训学徒培训以下14 周岁以下14 周岁以下15 周岁以下无工作内容 艺术表演等工作区间313 周岁艺术表演等工作农业生产艺术表演等工作艺术表演等工作有限的

如表1 所示,不论是发达国家(美国、法国)还是发展中国家(南非、巴西)现行法律法规都至少在就业最低年龄、相适配的工作内容上,遵循《准予就业最低年龄公约》《禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》等国际法渊源的基础要求,但发达国家与发展中国家之间针对童工劳动和就业最低年龄的规范却展示出下列两项明显差异:(1)与社会发展相适应、与国家实际相结合的未成年人就业保护——综观发达国家中的美国和法国国内法,其针对童工劳动和就业最低年龄设置的限制皆考虑到国家现阶段的客观发展状况。例如,美国立法者考虑到各州内难以忽视的农业经济,因此透过《公平劳动标准法》在一般适用的法定就业最低年龄基准上制定了另一套与之并行、予未满14 周岁的农村未成年人合法地参与到农业活动中的规制。法国立法者则考虑到其于全国范围内已建成相对完善的教育系统,仅允许14 至16 周岁之间的学生在学校假期期间进行有限的轻工作,或是15 至16 周岁之间的学徒在培训过程中参与相应劳动,而禁止此年龄段的未成年人在其他时间从事其余任何形式的工作,务求在确保未成年人的受教育(尤其是义务教育)权与他们适当参与劳动的权利上取得平衡。不同的是,作为发展中国家的南非、巴西,国内法似乎只是照搬了国际公约设置的部分规则,而立法过程中未有与国家客观发展状况相配合。例如,在2019 年全国仍存在超过57 万、占未成年人总数5.0%的违法童工的事实前提下,1See Statistics South Africa, Survey of Activities of Young People, 2019 (2021), p. 41-42, http://www.statssa.gov.za/publications/P0212/P02122019.pdf.南非《就业基本条件法》却未有允许那些存在迫切就业需求的15 周岁以下的未成年人参与劳动的相关规定,完全与科学立法原则相悖。(2)根据国际公约严谨划分的就业最低年龄区间——发达国家中的美国、法国国内法都参照《准予就业最低年龄公约》第7、8 条划分了三个就业最低年龄区间,处于区间2的未成年人可从事不妨碍受教育权、身心健康发展的轻工作,处于区间3 的未成年人则可参与艺术表演等形式的工作,从而予这些未成年人相对有限而安全的工作机会,以满足他们于该年龄段的必要就业需求。相反,发展中国家中的南非、巴西仅于国内法设有两个就业最低年龄区间,其中南非未有依据《准予就业最低年龄公约》第7 条设置允许15 周岁以下的未成年人从事轻工作的区间2,而巴西则未有依据上述公约第8 条制定14周岁以下的未成年人参与艺术表演等形式的工作的对应机制(即区间3)。

二、取缔童工劳动与就业最低年龄的联系

令人触动的童工悲剧多不胜数。1参见阎天:《美国劳动法学的诞生》,中国民主法制出版社2018年版,第1—4页。在当代社会,几乎所有人都认为童工劳动无可置疑是反人类的,因此法律必须对童工现象及违法使用童工的用人单位进行取缔。然而,童工劳动的不道德性质到底源于何处呢?至少在21 世纪早期的新闻报导中,我国社会对童工劳动的不道德性质似乎仍不存在一个统一的立场。一方面,当时的报刊不乏表彰童工工作勤奋的新闻报导,社会对上述童工也有不少支持的声音;另一方面,当时也存在众多揭发童工现象的报刊,以及童工对破坏自己生活的记者的排斥。2参见卜卫:《通过媒体报道透视童工现象——关于中国童工报道的研究报告》,载《青年研究》2002年第8期,第10、15—18页。哈特维尔指出,关于童工的历史著作实际上并没有论述到童工的真实历史,3参见施义慧:《19世纪英国下层儿童生活史研究述评》,载《史学月刊》2008年第4期,第103页。“而是道德问题……过去的奴隶制和童工被‘证明’是不道德的,并被废除,而今天那些以任何方式挑战这一正统的历史学家,也被视为不道德。”4R. M. Hartwell, The Industrial Revolution and Economic Growth, Routledge, 2017, p. 392.

我国法律以国际法设置的底线为基础,对童工劳动作出相比国际最低标准更严格的规范:其一,于法定就业最低年龄层面,我国法律禁止任何组织或者个人招用未满16周岁的未成年人,5参见《未成年人保护法》第61条第1款;《劳动法》第15条;《禁止使用童工规定》第2条。但同时例外性地允许文艺、体育单位在获得未成年人的父母或者其他监护人同意的前提下,招用不满16 周岁的未成年人作为专业文艺工作者、运动员;6参见《未成年人保护法》第61条第4款;《禁止使用童工规定》第13条第1款。其二,于就业领域层面,我国法律禁止用人单位聘用包括年满16 周岁在内的所有未成年人在营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不利于未成年人学习发展的场所工作,更严格禁止未成年人加入与“最有害的童工形式”挂钩的就业领域;7参见《未成年人保护法》第61条第2、3款;《禁止使用童工规定》第11条。其三,于执法部门层面,法律授权劳动保障行政部门责令用人单位改正非法招用未满16 周岁的未成年人及损害《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)规定的女职工和未成年人合法权益的行为,并依法对违法用人单位处以罚款。8参见《未成年人保护法》第125条;《劳动法》第94、95条;《禁止使用童工规定》第5—7条。在开始探索我国现行法定就业最低年龄的科学合理性之前,我们必须先重新检视童工劳动被联合国、国际劳工组织及各国立法机关禁止的背后原因,并辩证地分析这些原因应否及理应在多大程度上对法定就业最低年龄的设定施加影响。

(一)保护未成年人身心健康成长

1989 年通过的《儿童权利公约》在前言部分开宗明义地向世人宣布“儿童有权享受特别照料和协助……应充分培养儿童可在社会上独立生活,并在《联合国宪章》宣布的理想的精神下,特别是在和平、尊严、宽容、自由、平等和团结的精神下,抚养他们成长”,并于第32 条第1 款规定:“缔约国确认儿童有权受到保护,以免受经济剥削和从事任何可能妨碍或影响儿童教育或有害儿童健康或身体、心理、精神、道德或社会发展的工作。”使用童工侵犯了《儿童权利公约》所赋予全体未成年人的基本权利,同时形成了对未来可持续发展的重大障碍。我国立法者正是基于“保护未成年人身心健康,保障未成年人合法权益,促进未成年人德智体美劳全面发展”等目标而制定《中华人民共和国未成年人保护法》(以下简称《未成年人保护法》),而且要求处理涉及未成年人的事宜时务必从“适应未成年人身心健康发展的规律和特点”的方向出发,以切实维护未成年人的核心权利。1参见《未成年人保护法》第1、4条。

在一些客观存在的社会和经济因素影响下,作为人类社会中较弱势的群体,未成年人从过去到现时在部分发展中国家、欠发达国家从事艰苦劳动,他们的某些基本权利亦难以获得应有保障。2参见隋燕飞:《国际劳工组织关于童工问题的核心公约概要》,载《人权》2016年第4期,第138页。童工现象于19 世纪英国的部分工厂和小作坊中尤其普遍,3参见刘金源:《19世纪后半叶英国工厂立法的演进》,载《历史教学(下半月刊)》2021年第3期,第12—13页。当时“伯明翰的儿童劳动非常有利可图,许多父母为了孩子的收入而来到这个城市……大女孩,如果动作快,可以挣到半个男人的工资,而且有很多人每周挣10 先令或12 先令”。4B. L. Hutchins & A. Harrison, A History of Factory Legislation, P. S. King & Son, 1903, p. 159.这些移居伯明翰的父母以未成年人的劳动换来家庭总收入的增长,对价却是与未成年人身心健康发展息息相关的童年时光缺失,此无疑促使了他们的下一代“像浮士德一样与魔鬼订立契约”5Geof Wood, Staying Secure, Staying Poor: The ‘Faustian Bargain’, 31 World Development 455, 455 (2003).。未成年人过分超前地投入劳动生产,除了可能损及其健康或身体、心理、精神、道德或社会发展,更会进一步妨碍未成年人行使《儿童权利公约》第31 条赋予的两项特有权利:第一,未成年人有权享有休息和闲暇,因此必须让未成年人保留进行合适的游戏和娱乐活动的时间;第二,未成年人有权充分参与文化和艺术生活,缔约国应鼓励并提供未成年人从事文化、艺术、娱乐和休闲活动的机会。

国际法正是依据工作内容对未成年人权利的负面影响多寡,制定阶梯排序的就业最低年龄区间。首先,最年幼者仅被允许从事于艺术表演等形式的工作类型,因为适度的艺术表演等活动不但未有损及未成年人的权益,更同时让未成年人实现了《儿童权利公约》第31 条赋予的进行文化、艺术、娱乐和休闲活动的权利;其次,处于13 至15 周岁区间的未成年人能够从事对身心健康发展影响相对较少的轻工作;最后,处于15 至18 周岁区间的未成年人能够从事对身心健康发展影响相对较少的大部分工作,除非工作内容涉及“最有害的童工形式”的劳动。由此可见,工作内容对未成年人身心健康成长的客观影响,理应在立法者划定法定就业最低年龄时被纳入到具体考虑因素当中。但是,法定就业最低年龄不应据此不合理地提高,而是应该平衡未成年人的就业需求与法律对其身心健康发展的保护,一个折中且合宜的就业最低年龄限制将更有利于促进未成年人权益。

(二)防止未成年人被迫从事“最有害的童工形式”

童工在19 至20 世纪的发达国家及现时部分发展中国家、欠发达国家常被强迫从事《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》中规定“最有害的童工形式”的劳动,并由此引致童工群体的身心健康及平均寿命皆产生了从相关统计数据上可见的骇人反噬。恩格斯在《英国工人阶级状况》中指出,英国工业革命时代的工人、短工和一般雇佣劳动者的平均寿命仅有15 周岁,1参见恩格斯:《英国工人阶级状况》,载中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯全集》(第2卷),人民出版社1957年版,第392页。造成如此悲剧的原因在于“孩子们开始在工厂里工作间或是从5 岁起……而大部分是从8、9 岁起;工作时间常常是长到每天14 小时到16 小时;厂主允许管理人殴打孩子……一个苏格兰厂主骑着马把一个16 岁的逃跑工人追回来,叫他走在马前面,强迫他和马跑得一样快,而且不断地用长鞭子抽他”!2同上注,第437页。恩格斯进一步对比了童工进厂前后的差异:“在曼彻斯特近郊的工人的孩子几乎都是脸色红润而且生气勃勃的……但是一到9 岁,乡村孩子就突然失掉了红润的脸色,因为他们被送进了工厂,并且很快就和城市中的孩子分不出来了。”3同上注,第449页。在我国近代历史进程上,童工对我国近代工业化早期阶段的发展并未有带来实质上的太大贡献,但童工的使用却形成了“对未成年人的摧残和严重剥削”。4参见李楠:《近代中国工业化进程中童工使用与绩效研究》,载《中国人口科学》2015年第4期,第93页。

未成年人被迫从事“最有害的童工形式”的劳动可被二次拆分为“强迫劳动”和“最有害的童工形式”两个子构成部分展开讨论。即使暂且搁置《未成年人保护法》的保护框架,“强迫劳动”在我国其他法律规范上也无疑能界定为违法。首先,现行《劳动法》第18 条及《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)第26 条皆规定,以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的劳动合同无效。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第5 条规定:“民事主体从事民事活动,应当遵循自愿原则,按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。”其次,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第244 条第1 款禁止任何人以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动,否则将构成强迫劳动罪。自由劳动权是劳动权的重要意旨之一,强迫劳动的行为无疑侵犯了劳动者实现自由劳动的权利,1参见杨猛宗:《劳动权刑法规制的解构与进路》,载《甘肃社会科学》2017年第4期,第139页。“强迫劳动罪的设立为保障劳动者的劳动自决权提供了刑法依据”。2董丽君:《论强迫劳动罪中“强迫”的认定》,载《湖北社会科学》2022年第1期,第151页。与此同时,于公序良俗层面上亦绝不存在任何为“强迫劳动”辩护的空间,因为现代工业社会缔结劳动合同的大前提是劳动者、用人单位双方必须在自愿的意思下合意缔结,不然双方之间互相约束的关系就不再是表面上对外展示的劳动关系,而是仿似封建社会时代的奴隶、主从关系,或其他与之相似并在形式上已非平等的上下级关系。

“最有害的童工形式”同样被法律所禁止。《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》第3 条把“最有害的童工形式”分为四大类,分别为:(1)所有形式的奴隶制或是类似奴隶制的作法;(2)使用、招收或提供儿童卖淫、生产色情制品或进行色情表演;(3)使用、招收或提供儿童从事非法活动;(4)其性质或是在其中从事工作的环境,很可能损害儿童的健康、安全或道德的工作。就前三大类而言,这些所谓的“用工形式”不仅损害到未成年人的权利,更是必定会对所有参与其中的劳动者造成基本权利层面的恶劣影响,因此诸国际公约及包括我国法律在内的各国国内法规范皆致力于消除这些“用工形式”;就第四大类而言,众多国际公约均有针对性地对此作出明确限制,并要求缔约国制定进一步的法律保障。3参见《儿童权利公约》第32条;《经济、社会及文化权利国际公约》第10条第3款;《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》第1、6、7条;《准予就业最低年龄公约》第3条。我国《刑法》第244 条之一则作出如下规定:若用人单位违反《劳动法》规范,雇用未满16 周岁的未成年人从事超强度体力劳动、高风险劳动或是危险环境下的劳动,情节严重者将构成犯罪。类似我国《刑法》第244条之一所列举的危害到儿童健康、安全的工作显然不应当由未成年人来进行,这些工作对未成年人未来的身心健康发展已被众多研究证明为相当不利。即使用人单位聘用年满16周岁的未成年人进行上述劳动情节未达严重程度毋须负刑事责任,但若涉及到违反《劳动法》甚至涉及过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业,用人单位仍必须承担相应的行政处罚。4参见《未成年人保护法》第61条第3款、第125条。

我们现在可就此部分得出结论:不论“强迫劳动”或是“最有害的童工形式”都应予以禁止。然而,上述两者应当由立法者以法律形式禁止,并未因此而建构起法律提高就业最低年龄的充分理由。霍布斯的话可以一针见血地对此部分进行概括,他在《利维坦》中表示:“正如同栽篱笆不是为了阻挡行人,而只是为了使他们往路上走一样。没有必要的法律由于不包含法律的真正目的,所以便不是良法。”1[英]霍布斯:《利维坦》,黎思复、黎廷弼译,商务印书馆2017年版,第271页。于“强迫劳动”而言,既然包括《劳动法》《劳动合同法》《民法典》《刑法》在内的实体法已予以禁止,不论未成年人或是成年人皆理所当然地不得被任何用人单位强制性要求提供劳动,但难以就此反向论证法律必须同时禁止未成年人在清楚和自愿的前提下为用人单位提供劳动以换取工资收入;于“最有害的童工形式”而言,法律亦仅需如《刑法》第244 条之一的规范般限制未成年人从事危害到健康、安全的工作足矣,毋须无限而非理性地扩大与就业最低年龄相对应的童工劳动定义。遗憾的是,劳动法的立法过程往往难以排除主观情绪的左右。2参见董保华:《雇佣、劳动立法的历史考量与现实分析》,载《法学》2016年第5期,第19—20页。张世明引述道:“黑砖窑事件是一起地道的刑事案件,根本不属于劳动法、劳动合同法的调整范围。而(全国人大常委会)委员们……在劳动合同法中加进了很多不合时宜的条款。”3张世明:《经济法作为社会法的属性讨论》,载《人大法律评论》2018年第1期,第256页。科学立法必须呈现出相应之“合目的性”意涵,亦即立法活动是否寻求采用最有效的手段以实现其具体立法目的。4参见裴洪辉:《合规律性与合目的性:科学立法原则的法理基础》,载《政治与法律》2018年第10期,第65页。恰似“如无必要,勿增实体”的奥卡姆剃刀(Ockham’s Razor)法则5奥卡姆于其著作《逻辑大全》内指出:“如果人们能够以较少的东西行事,就不应假设有更多的东西。除此之外,从假设与进行理解的行为不同的实体所得出的所有理论优点,没有这样的区别也可以得到,因为进行理解的行为可以意谓某种东西,并且能够指代某种东西,就像某种符号那样。因此,没有必要假设任何超出进行理解的行为这样的东西。”后世学者把如此推论简称为奥卡姆剃刀法则。参见[英]奥卡姆:《逻辑大全》,王路译,商务印书馆2014年版,第36页。,以部分用人单位强迫未成年人从事“最有害的童工形式”的劳动为由提高法定就业最低年龄无疑是因噎废食,与禁止性规范应当限于其合适比例的科学立法原则相悖。

(三)确保未成年人完成义务教育

2002 年,各国代表在联合国大会上共同宣布:受教育是未成年人的一项基本权利,并且“对于减少贫穷和童工以及促进民主、和平、容忍和发展至关重要”。6参见联合国:《适合儿童生长的世界》,A/RES/S-27/2,第38段。可以预见的是,未成年人从事过量或某些行业部门的劳动生产,将会给未成年人本身应有的童年生活、学习进程带来负面影响。19 至20 世纪的美国“强制入学运动”,正是伴随着如火如荼的社会改革运动以及童工数量的迅速增长而产生的。童工们令人惨不忍睹的工作状况引起了众多社会团体、组织及个人的关注,社会开始从身体和精神两个领域研究儿童时期的守护问题:童工的身体在工厂作业中被用人单位任意妄为地支配,于精神上亦得不到自主和内在的发展。改革倡议者们继而呼吁建立强制入学保障机制,务求由 公权力机关介入以保护未成年人的生命权利和权益。1参见吴婵:《19世纪末20世纪初美国强制入学运动研究》,载《教育学报》2021年第2期,第182—184页。

作为未成年人理应特别受保护的基本权利之一,受教育权具有社会权的特质。根据马克思受教育权思想,不仅教育机会应均等地向所有未成年人开放,受教育权的平等和实践更立足于立法者、行政机关的有效干预。客观上较不利的社会地位将促使未成年人的父母倾向选择 剥夺子女的受教育权,制定倡导性的教育条款也无法保证未成年人受教育权的真正实现,因此以强制入学为手段的国家义务教育制度存在其必要性。2参见方益权、曾金燕:《 马克思受教育权思想与我国受教育权保障体系建设研究》,载《温州大学学报(社会科学版)》2019年第3期,第54—55页。《中华人民共和国义务教育法》(以下简称《义务教育法》)的实施,成功通过以下两种方式保障未成年人受教育权:第一,《义务教育法》免除义务教育阶段的相应学费,避免出自低收入家庭的未成年人由于家庭经济能力无法负担该阶段的学费而被迫辍学;第二,学校教育弥补了家庭教育的不足,确保出自低学历、低收入家庭的未成年人并不会因为家庭教育培养能力的欠缺而导致天赋的浪费。3参见毛奇、张同龙:《〈义务教育法〉对农村教育代际传递的影响》,载《华南农业大学学报(社会科学版)》2023年第1期,第81—83页。

义务教育制度的好处并不限于未成年人的知识学习及社会层面的人才培养,更是会进一步建构为能够有效保护未成年人的“社会安全网”(social safety net)的一部分。学校在内部知识、道德、文化、职业技能的教学以外,更为未成年人提供了安全的物理环境,保障了未成年人的身体健康。4参见吴婵:《19世纪末20世纪初美国强制入学运动研究》,载《教育学报》2021年第2期,第190页。《未成年人保护法》第29 条规定,学校应当关心和爱护未成年学生,不得因为各种因素而歧视学生,并且必须对存在不同困难及需要的学生提供相应的关爱、帮助。只要未成年人仍然身处义务教育系统之内,未成年人的生命安全及温饱就会得到一定程度的保障。一方面,当未成年人连续多日未按时到校时,学校及老师都有义务关心未成年人的处境;另一方面,当未成年人的身心健康出现负面状况时,学校及老师亦应关心未成年人的需要。换言之,未成年人处于义务教育阶段内的每一刻,学校所提供的不仅是未成年人的学习机会本身,更是以义务教育制度为外观塑造起一个以学校为中心的社会安全保障体系。

综上所述,鉴于义务教育是未成年人受教育权的实质保障,以及其发挥为一定年龄段内的未成年人建构“社会安全网”核心组成部分的重大功效,立法者制定就业最低年龄时应以劳动不至于妨碍适龄未成年人接受义务教育的权利为其根本遵循。就国际法而言,《准予就业最低年龄公约》将义务教育与就业最低年龄直接挂钩,禁止缔约国把未成年人被允许从事“最有害的童工形式”以外的大部分工作的年龄设定为低于完成义务教育的普遍年龄,又要求其余未达至完成义务教育年龄者亦不得由于进行轻工作、艺术表演等劳动而损害未成年人自身的受教育权。就国内法而言,我国法律紧随《准予就业最低年龄公约》的步伐,把能够从事大部分劳动生产的年龄设定为《义务教育法》规范上所有未成年人皆已完成义务教育的16 周岁,同时允许16 周岁以下者适量地投入艺术表演等形式的工作。不同之处在于,国际法容许某些未达到完成义务教育年龄的未成年人从事不影响受教育权且有限的轻工作(即区间2),相反地我国未有作出类似规制,但这些未成年人中却有相当一部分实际上已完成义务教育,谈不上为保障他们接受义务教育的权利才禁止其就业。

三、我国现行法定就业最低年龄的弊端

现在我们可再次聚焦于保护未成年人健康或身体、心理、精神、道德或社会发展以及接受义务教育的核心权利上,重新检视我国现行法定就业最低年龄是否合宜,而蜜雪冰城童工案则为其中一个合适的分析案例:2022 年4 月2 日,浙江省天台县蜜雪冰城饮品店由于违法聘用童工的行为,被天台县综合行政执法局根据《浙江省实施〈禁止使用童工规定〉办法》第2、14 条罚款1.25 万元。可是,《中国新闻周刊》记者却进一步发掘出案中不为人知的内情,即案中童工为一个年仅15 周岁就被家庭遗弃的辍学女童,门店负责人是出于不忍女童挨饿的同情心,才同意女童以提供劳动为条件换取工资及三餐温饱。1参见甘皙:《蜜雪冰城使用童工被罚!关于童工这些事你必须知道……》,载中工网2022年4月8日,http://www.workercn.cn/34055/202204/08/220408140647583.shtml。假设门店负责人所述并非虚言,我们必须针对本案提出疑问——法律禁止15至16 周岁之间的未成年人就业真的合宜吗?

(一)未成年人脱离“社会安全网”后的自力救济机会被剥夺

就我国大部分地区的经济及教育条件来看,未成年人普遍于6 周岁起入学并开始接受义务教育,并于九年后的15 周岁完成义务教育,2参见《义务教育法》第2条第1款、第11条。选择继续学习者则随即迈向高中阶段教育。《中国统计年鉴—2021》数据显示,2020 年我国年满15 周岁而未达至16 周岁的未成年人约1,532.3 万人。3参见国家统计局:《中国统计年鉴—2021》,中国统计出版社2021年版,第62页。然而,包括高中(不包括成人高中)、中等职业教育(不包括成人中专)在内的高中阶段教育在校学生数约4,045.1 万人,4参见同上注,第686页。假设高中阶段教育各年级的学生数均等,处于高中阶段教育一年级的学生数为1,348.4 万人。换言之,我国现有接近183.9 万、占12%的15 至16 周岁之间的未成年人已经完成义务教育,却未继续留校学习。即使扣减一部分由于延缓入学而仍在接受义务教育的未成年人数额,余下的数字相信亦值得社会重视。

当未成年人完成义务教育的那一刻起,他就不再受学校这一“社会安全网”的保护,而是要靠自己的双手或家庭的供养维持生活所需。因此,当出现如蜜雪冰城童工案中女童被家庭遗弃的情况时,能养活未成年人的很遗憾地就只剩下未成年人自己了。相关部门能够发现有关个案,并随即对有需要的个案作出救济、收容并安排其继续学业固然是上策,但从蜜雪冰城童工案可见现实有时并非如此理想。案中的女童为“辍学”的未成年人,其由于未完成义务教育而理应仍然受到以学校为中心的社会安全保障体系的保障;遗憾的是,当地相关部门未及时在案发前发现女童的需要,案发后也只是单纯地处罚用人单位,而未及时对女童作出救济、收容。如案中女童等原则上仍应处于义务教育阶段的未成年人尚且如此,那些确实已完成义务教育而脱离“社会安全网”的未成年人获得相关部门救济、收容的必然性也不宜过分乐观。以上种种,与立法者寄望《禁止使用童工规定》所发挥的“保护未成年人的身心健康,促进义务教育制度的实施,维护未成年人的合法权益”等核心作用存在一定差距。1参见《禁止使用童工规定》第1条。

由此可见,我国现阶段对中止学业的未成年人的保护效果存在优化空间。然而,保护成效尚待改善是一回事,在立法层面上主观地否定不足的事实存在,并假设我国已经建成一个完善保障体系的标准、为法定就业最低年龄设定一个相对严格的限制又是另一回事。在相关部门的行政资源及效率由于客观条件所限暂未达到充分水平的事实前提下,社会无法确保已脱离学校此社会安全保障体系而年龄在15 至16 周岁之间的所有未成年人,在被遗弃时都能被及时发现并作出救济、收容,而法律又禁止用人单位招用16 周岁以下的未成年人,恐怕将提升部分未成年人投入“最有害的童工形式”等非法行业或遭遇“蜜雪冰城女童”相似境遇的社会风险。一方面,发生在孟加拉国的实例表明盲目地提升对使用童工的限制将有害于未成年人——美国对取缔第三世界国家童工劳动的努力最终迫使本来的童工沦落为性工作者,因为部分未成年人为了生存无可避免地必须出去工作,“假如儿童不在制衣厂工作的话,他们就会被迫站到街上”。2参见佘云霞:《国际社会有关童工劳动的争议及解决》,载《中国劳动关系学院学报》2010年第3期,第88页。马科纳奇(Roy Maconachie)等人所举的相对极端例子能准确地为未成年人提早工作辩护:如果一个未成年人使用可能对呼吸产生负面影响的杀虫剂来工作,但如此做能够避免饥饿,那么将这项工作称为“有害的”则相当奇怪,因为这项工作“仍然比死亡所代表的最终伤害更可取”。1See Roy Maconachie, Neil Howard & Rosilin Bock, Re-Thinking ‘Harm’ in Relation to Children’s Work: A ‘Situated’, Multi-Disciplinary Perspective, 50 Oxford Development Studies 259, 265-266 (2022).另一方面,由于可能选择在法律红线下招用童工的往往是部分证照不全,以及生产、经营条件差的小企业、小作坊,加上15 至16 周岁之间的未成年人“不具有合法的劳动者身份,无法获得劳动者权利保障”,2参见陈文瑞:《童工现象为何屡禁不绝》,载《检察日报》2017年6月17日,第3版。这些未成年人将难以实现体面劳动。靠打黑工维持生活的劳动者,虽然能够暂时性地获得除社会保障之外的所有劳动价值要素,但却同时被迫承受与非法性伴随的众多保留和负担。3参见[德]汉斯·察赫:《福利社会的欧洲设计:察赫社会法文集》,刘冬梅、杨一帆译,北京大学出版社2014年版,第380页。

(二)未成年人完成义务教育后的就业需求被忽视

在我国部分地区的相关部门对中止学业的未成年人实际上仍不具备提供全方位覆盖保障条件的大前提下,已经完成义务教育故脱离了以学校为中心的社会安全保障体系却缺乏家庭供养的未成年人数量恐怕比想象中要多。而且,正如前文所述,完成义务教育阶段后停止学业、马上投入劳动生产客观上对某些未成年人、家庭的整体利益利大于弊。既然如此,给予未成年人提供劳动以赚取工资收入的机会,达到至少能养活自己的程度便显得尤其重要。从《经济、社会及文化权利国际公约》第6 条、《世界人权宣言》第23 条的规定可以发现——劳动权与受教育权同时作为基本权利而存在。现行《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)第42 条规定:“中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。”立法者应当保持劳动权—受教育权之间的折中平衡,避免制定法不合理地过分限制国际公约及作为上位法的《宪法》赋予公民的劳动权此一尤其重要的基本权利。

本文已论证了无意义地在完成义务教育年龄之上叠加就业最低年龄限制,不但无法更有效地保护未成年人,反而会使部分未成年人受到更糟糕的待遇。察赫认为,社会法越是企图直接绘画一幅“理想状态”,就越难为社会带来一个完善的、圆满的规范,故立法者必须学会在法律化的过程中在稳定与自由之间保持中庸之道。4参见同上注,第191、196页。《儿童权利公约》第3 条第1 款规定:“关于儿童的一切行动,不论是由公私社会福利机构、法院、行政当局或立法机构执行,均应以儿童的最大利益为一种首要考虑。”我国2020 年修订的《未成年人保护法》强调应当坚持最有利于未成年人原则,5参见《未成年人保护法》第4条。对于与新修订《未成年人保护法》强调的最有利于未成年人原则相关的法律保障研究,请参见陈爱武:《未成年人保护的迭代升级:新〈未保法〉亮点阐释——基于总则内容的展开》,载《人民论坛》2022年第5期;王广聪:《论最有利于未成年人原则的司法适用》,载《政治与法律》2022年第3期。而剥夺未成年人在完成义务教育后选择投入劳动生产的权利,却不见得必定会促进未成年人的整体利益。现代社会已摆脱“万般皆下品,唯有读书高”的思想枷锁,每个人理应按照自己及家庭的实际需求去取得相应的学历、学位,在完成义务教育后随即开始就业对某些未成年人、家庭来说不失为一个最优解。即使不考虑用人单位面临的法律后果,只能靠提供劳动养活自己的位处15 至16 周岁之间的未成年人亦可能由于现行的法定就业最低年龄长期性地“因劳动而受到羞辱”1Isabel Jijon, The Priceless Child Talks back: How Working Children Respond to Global Norms against Child Labor, 27 Childhood 63, 72 (2020).。除此以外,“从劳动生活中被排除出来而失去的不仅是劳动收入,还丧失了与劳动挂钩的社会保障——其中也包括失业时的社会保障,因此,社会干预必须尽快致力于让潜在的受损害者参与到‘劳动’中去”。2[德]汉斯·察赫:《福利社会的欧洲设计:察赫社会法文集》,刘冬梅、杨一帆译,北京大学出版社2014年版,第369页。

四、我国现行法定就业最低年龄的改善建议

本文以下将通过分析国际法、我国国内法对义务教育、童工劳动和就业最低年龄的规范,结合联合国、国际劳工组织呼吁取缔童工劳动的原因,以及立法者设置就业最低年龄限制期望为未成年人提供的保障作用,就我国现行法定就业最低年龄向立法者提出改善建议。

(一)义务教育作为就业最低年龄立法的考量要素

足以支撑立法者把现行法定就业最低年龄设定至16 周岁的最有力法理依据为以下两项:一方面,《准予就业最低年龄公约》第1 条要求缔约国“保证有效地废除童工并将准予就业或工作的最低年龄逐步提高到符合年轻人身心最充分发展的水平”,我国因此而承担着促使法定就业最低年龄稳步提升的使命。但是,法定就业最低年龄的调升理应与社会、经济发展现状相配合,而且要同步推进相关的配套措施,单纯地强行把法定就业最低年龄拔苗助长带来的只会是15 至16 周岁之间未成年人劳动权的缺失。另一方面,《义务教育法》第11 条第1 款规定:“凡年满六周岁的儿童,其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育;条件不具备的地区的儿童,可以推迟到七周岁。”既然如此,我们就可以明白有部分未成年人正是由于各种客观因素以至于16周岁才能够完成义务教育,这就是立法者把现行法定就业最低年龄设定至16 周岁,而非国际最低标准15 周岁的最合理原因。然而,由于少部分未成年人未能于15 周岁完成义务教育,而立法禁止所有未成年人于15 至16 周岁的整整一年之间提供劳动,未免过于抽象化地“一刀切”而忽视了我国社会实际需要。原劳动和社会保障部于2003 年发布的《关于贯彻落实〈禁止使用童工规定〉的通知》进一步推行的劳动预备制度正是为“已完成九年义务教育、未能继续升学并且不满16 周岁的城乡未成年人”而生,1参见《关于贯彻落实〈禁止使用童工规定〉的通知》,劳社部发〔2003〕9号,2003年4月18日发布,第3条第7款规定:“普遍推行劳动预备制度,提高公民的劳动素质。劳动预备制度的内容之一是国家通过职业学校和职业培训机构组织已完成九年义务教育、未能继续升学并且不满16周岁的城乡未成年人,参加1—3年的职业教育和职业培训,取得相应的职业资格证书或掌握一定的职业技能后再实现就业。各地应按照规定的要求,严格执行国家最低就业年龄的法定标准,全面实施就业准入的有关规定,普遍推行劳动预备制度。用人单位招收录用的人员必须达到法定就业年龄,对取得相应的职业学校学历证书、职业培训合格证书或职业资格证书的人员应优先录用。”可是从现实观察来看,劳动预备制度产生的最大效用仍是通过延长未成年人受教育时间压抑失业率,2参见徐晓刚:《失业的出路与公共政策的选择》,载《长白学刊》2002年第4期,第69页。代价却是未成年人于该时间段可得收入的间接递减,3参见周宝妹:《未成年人权益保护:劳动法的能与不能》,载《中国青年政治学院学报》2013年第3期,第30页。未成年人就业技能的晋升阈值与制度创设者的愿景之间尚有距离。4参见谢幼琅:《当前实行劳动预备制度存在的问题及其建议》,载《教育与职业》2001年第10期,第22—23页。

经济、社会及文化权利委员会通过的《工作权利:第18 号一般性意见(〈经济、社会及文化权利国际公约〉第6 条)》(以下简称《第18 号一般性意见》)5联合国经济、社会及文化权利委员会:《工作权利:第18号一般性意见(〈经济、社会及文化权利国际公约〉第6条)》,E/C.12/GC/18,2005年。第24 段要求缔约国“必须采取有效的措施,尤其是立法措施,禁止16 岁以下的 童工”。可是,虽然一般性意见通过创新性的解释方法对《经济、社会及文化权利国际公约》部分法理尚未完善的条款涵盖的权利、义务范围作出新阐释,帮助缔约国在有益的指导下理解经济、社会及文化权利的内涵、边界和国家义务的性质,对于超出公约条款字面含义的过度扩大解释却必须面临合法性的质疑。由于一般性意见并不存在对缔约国传统意义上的规范拘束力,我国立法者在立法进程中也毋须受这些对公约条款过度扩大解释的一般性意见所约束。6参见张雪莲:《经济、社会和文化权利委员会的一般性意见》,载《国际法研究》2019年第2期,第98—99页。《第18 号一般性意见》第24 段直接把公约第10 条第3 款规定“国家亦应订定年龄限制”中的“年龄”设定为16 周岁,不仅是对有关公约条款的过度扩大解释,更是因为在事实上创设了就业最低年龄的新数字红线而抵触了《准予就业最低年龄公约》的相关规定。

未来针对就业最低年龄的修法应具备以下要素:首先,考虑到《准予就业最低年龄公约》对缔约国稳步提升就业最低年龄的要求,即使《第18 号一般性意见》有关要求仅为倡导性而不存在规范拘束力,我国也应继续坚持现行的16 周岁为能够开始正常从事大部分劳动生产的年龄,而不应在此数字上倒退至15 周岁。究其根本,作为《准予就业最低年龄公约》第1 条规定的延伸,《准予就业最低年龄公约》第2 条第2 款要求缔约国于修法提高法定就业最低年龄后通知国际劳工局长,却未有在其他任何条款中规定相反立法——即降低法定就业最低年龄后的应遵程序,可见得《准予就业最低年龄公约》并不鼓励缔约国直接降低未成年人被允许从事大部分劳动生产的法定就业最低年龄。与此同时,通过立法把允许从事大部分劳动生产的年龄提高至16 周岁,亦为国际劳工组织对缔约国非强制性的衷心期盼。1See International Labour Organization, Minimum Age Recommendation (1973), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R146.其次,鉴于部分未成年人未能于15 周岁完成义务教育,倘若未来修法允许年满15 周岁的未成年人从事有限的轻工作,亦应以他们已完成义务教育为订立劳动合同的前提要件,避免劳动妨碍未成年人接受义务教育的权利。最后,非强制性的劳动预备制度应予以保留,作为未成年人在普通高中继续学习、全时工作以外的一个替代选择。

(二)分层保护作为就业最低年龄立法的规制范式

随同未成年人的个体身心发展趋向成年而逐渐稳定,法律对未成年人的特殊保护理应伴随年龄增长而稳步、科学地放宽,此进程不仅表现在《关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》《准予就业最低年龄公约》等国际公约针对日常生产活动设置的各就业最低年龄区间,更展示于国际法对未成年人参与武装冲突的规定。根据《儿童权利公约》第38 条,缔约国应确保15 周岁以下的未成年人不直接参加敌对行动,倘若必须招募15 至18 周岁之间的未成年人加入武装部队,则应优先考虑当中较为年长的未成年人。考虑到国际公约——尤其是《儿童权利公约》此一重要文书之条文草拟,往往建基于众多联合国成员国、政府间组织及非政府组织代表组成、包括法学家在内的专家学者工作组的综合意见,2参见隋燕飞:《〈儿童权利公约〉:保护儿童权利、增进儿童福利的专门人权法律文件》,载《人权》2015年第4期,第129页。由此可推论诸如此类法律对成长中的未成年人逐渐缩小特殊保护的科学性。

不论是保护未成年人身心健康地成长、防止未成年人被迫从事“最有害的童工形式”的劳动,或是确保未成年人至少完成义务教育,都能证成法律应以某种方式为未成年人建构保障,但上述的保障并非必定指向国内法中与就业最低年龄相对应的童工劳动定义的无限扩大。总体而言,未来针对就业最低年龄的修法应具备以下要素:首先,我国应仿效国际法以及美国、法国等发达国家的规定,兼顾未成年人的就业需求与其身心健康发展保护之间的折中平衡,制定三个阶梯排序的就业最低年龄区间,促使未成年人在适合的年龄进行适当的劳动生产。其次,坚持所有未成年人不得从事于与“最有害的童工形式”挂钩的就业领域,同时加强相关刑事及行政处罚效率,阻吓那些倘有的、想要强迫未成年人从事“最有害的童工形式”的用人单位。最后,法律规制上童工劳动定义的扩大,应以未成年人接受义务教育的受教育权保障为参考基准,未成年人于完成义务教育后合法劳动的权利应被法律允许,避免未成年人由于选择投入非法行业导致的众多保留和负担而未能实现体面劳动。

(三)现行规范基础上增设从事轻工作的就业最低年龄区间

国际劳工组织强调,允许工作或就业最低年龄应根据《准予就业最低年龄公约》与完成义务教育的年龄相一致,并使成人和超过就业最低年龄者都能实现体面劳动。1See International Labour Organization, Durban Call to Action on the Elimination of Child Labour (2022), p. 5, 8,https://www.5thchildlabourconf.org/sites/default/f iles/2022-06/Durban_Call_to_Action_EN_20220607_0.pdf.在符合《准予就业最低年龄公约》第2 条第3 款划定的底线——15 周岁的前提下,综合制定就业最低年龄应考量法律、社会要素,立法者应本着实事求是的精神对就业最低年龄限制作出如下修订:一方面,维持原则上必须达到16 周岁才可就业的规定,且全体未成年人禁止从事于“最有害的童工形式”的劳动。另一方面,把我国原有的两个就业最低年龄区间重新划分为三个,即(1)16 周岁以上的未成年人,可从事“最有害的童工形式”以外大部分劳动生产,此区间与现行规定一致;(2)已完成义务教育的15 至16周岁未成年人,仅能从事有限的轻工作,轻工作的范围由立法者或行政机关以尽数列举的形式划定,且未成年人的最高工作时间、休息时间等劳动基准受到相比成年劳动者更广泛的保障。同时,《民法典》第18 条第2 款应随之予以修订,即15 周岁且已完成义务教育或16 周岁以上的未成年人只要以个人劳动收入为其主要生活来源,皆被视为完全民事行为能力人;(3)未完成义务教育的15 至16 周岁未成年人,以及15 周岁以下的未成年人,仅能被招用为专业文艺工作者、运动员等形式的工作,并须获得未成年人的父母或者其他监护人预先同意。除此之外,把劳动预备制度转化为已完成义务教育的15 至16 周岁未成年人的潜在选项,以取缔其原有之强制性规范性质。如此修法,不仅满足了立法者对未成年人先完成义务教育再投入劳动的期望,更能为15 至16 周岁的未成年人在整整一年之间的就业需要释放了客观上的操作空间。

五、结语

第五届全球消除童工劳动会议通过了携手于2025 年实现SDG 8.7 中全面消除童工的“德班行动”宣言(Durban Call to Action)。宣言强调人人享有体面工作、消除农业童工现象、消除和防止雇用童工、维护儿童受教育权、对童工采取普遍的社会保护,以及增加融资和国际合作。2See ibid., p. 4.消灭童工劳动的最终目的绝不局限于统计数字上的优化,而是必须着重于具体保护每个已经或可能成为童工的未成年人之基本权利,予他们于安稳的社会结构中健康成长的机会。15 和16 周岁两个可选的法定就业最低年龄之间,或许其中一个更严格,另一个则更宽松,但对未成年人的实质保护并不会仅仅因为法定就业最低年龄严格与否的简单差别而直接带来正相关的有效影响。立法者务必谨慎,借鉴美国、法国等发达国家的良好实践,配合审视我国国情及客观环境,对就业最低年龄作出恰当的法定限制。