需求层次理论视角下激励机制对疾控机构人员综合能力的影响

2024-01-11吴葳陆赛亮张龙飞

吴葳,陆赛亮,张龙飞

1. 南通市海门区疾病预防控制中心综合科,江苏南通 226100;2. 南通市海门区疾病预防控制中心科研与质量管理科,江苏南通 226100;3. 南通市海门区疾病预防控制中心职业与环境卫生科,江苏南通 226100

随着社会经济的发展和医疗卫生体系的不断完善,疾病控制与预防成为了保障公共健康的重要组成部分,疾控机构作为卫生健康系统中的关键环节,承担着防控传染病、应对公共卫生突发事件等重要职责[1]。在我国经济持续发展下,医疗事业也得到明显改善,疾控机构职能及作用也持续扩大,且机构逐渐趋于系统化管理[1-2]。但大多数疾控机构在对工作人员展开管理期间,多选择常规管理措施,对疾控机构人员工作积极性及综合能力均存在不同程度的阻碍现象,应用价值并不显著[3-4]。需求层次理论视角下激励机制即根据疾控机构及疾控机构人员的需求对工作人员展开具有激励性的管理制度,以改善其工作状态,提高防控水平[5]。本研究选取2021 年1 月—2022 年12 月南通市海门区疾病预防控制中心就职的108 名在编人员,对需求层次理论视角下激励机制对疾控机构人员综合能力的影响展开探究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本疾控中心108 名在编人员作为研究对象,其中40 名为预防医学专业,21 名卫生检验与医学检验专业,5 名卫生管理专业,42 名其他专业;年龄20~59 岁,平均(39.51±3.19)岁。研究对象均自愿参加研究,且对研究知情同意,并签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①工作年龄≥12 个月;②疾控机构正式工作人员。

排除标准:①处于备孕期、哺乳期者;②连续请假时间≥30 d 者;③存在严重违规违纪者;④研究途中主动提出离职者;⑤2021、2022 年退休职工。

1.3 方法

需求层次理论视角下激励机制实施前对疾控机构人员展开常规管理措施,根据疾病预防控制及公共卫生相关法律法规所制订的内部管理规划方案,定期对疾控机构人员实施传染病预防控制知识培训,传染病防制、病媒防制、慢性病防制等均为主要培训内容,且按时对疾控机构人员展开考核评价等。

需求层次理论视角下激励机制:①薪酬体系激励:明确绩效考核目的,设置合理科学绩效考核内容,主要考核内容为疾病预防控制重点工作,根据个人差异,从工作内容、性质及岗位这3 个方面制定不同考核细化指标;②培训激励:在对疾控机构人员展开培训前,调查其需求,对疾控机构人员急需提高方面进行了解,按照培训需求及机构发展需求对培训计划制定,培训内容包含理论授课及实践操作培训,并选派人员到专门机构接受培训;③激励性福利:福利保障水平结合工作工龄及绩效,根据疾控机构人员贡献程度分配福利,还可对人性化福利进行设置,疾控机构人员按照自身所需对与自身意愿相符的福利选择;④工作环境激励:关心疾控机构人员日常生活、工作及个人情感,根据疾控机构人员个人特质,提供给疾控机构人员良好的工作环境及个人发展空间;⑤精神激励:对优秀工作者、先进工作者等进行评选,按时开表彰大会并发放证书,利用中心微信公众号、荣誉墙及宣传栏等对优秀事迹进行宣传,提供给疾控机构人员荣誉激励,荣誉评定结合个人发展及奖金等。

1.4 观察指标

对比两组工作状态:选择MBI-GS 职业倦怠量表(MBI-General Survey, MBI-GS)评价工作状态,量表中含有情绪衰竭、去个性化、成就感,每项分值介于0~6 分。成就感分值越高表示工作状态越佳;去个性化及情绪衰竭分值越低表示工作状态越佳。

对比两组防控水平:传染病调查处置能力、传染病监测能力、传染病预防能力、传染病资料管理能力,每项分值介于0~100 分,分值高表示疾控机构人员防控水平越高。

对比两组疾病预防控制相关监测率:漏报率、准确率、完整率、及时率。

1.5 统计方法

采用SPSS 26.0 统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,行t检验;计数资料以频数(n)和百分数(%)表示,行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 实施前后疾控机构人员工作状态比较

相较于实施前,实施后疾控机构人员成就感评分更高、去个性化及情绪衰竭评分更低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 疾控机构人员工作状态比较[(±s),分]

表1 疾控机构人员工作状态比较[(±s),分]

时间实施前(n=108)实施后(n=108)t 值P 值成就感5.49±0.17 5.57±0.25 2.750 0.007去个性化1.65±1.04 1.35±0.81 2.365 0.019情绪衰竭1.66±0.75 1.41±0.64 2.635 0.009

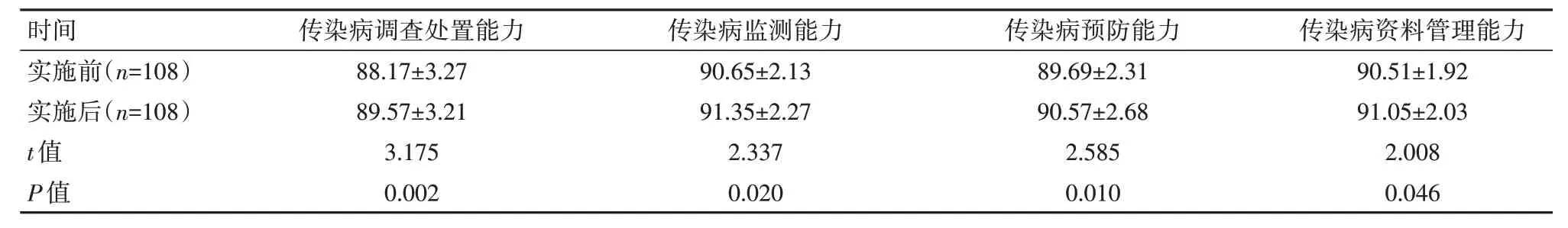

2.2 实施前后疾控机构人员防控水平比较

相较于实施前,实施后疾控机构人员防控水平各评分更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 疾控机构人员防控水平比较[(±s),分]

表2 疾控机构人员防控水平比较[(±s),分]

时间实施前(n=108)实施后(n=108)t 值P 值传染病调查处置能力88.17±3.27 89.57±3.21 3.175 0.002传染病监测能力90.65±2.13 91.35±2.27 2.337 0.020传染病预防能力89.69±2.31 90.57±2.68 2.585 0.010传染病资料管理能力90.51±1.92 91.05±2.03 2.008 0.046

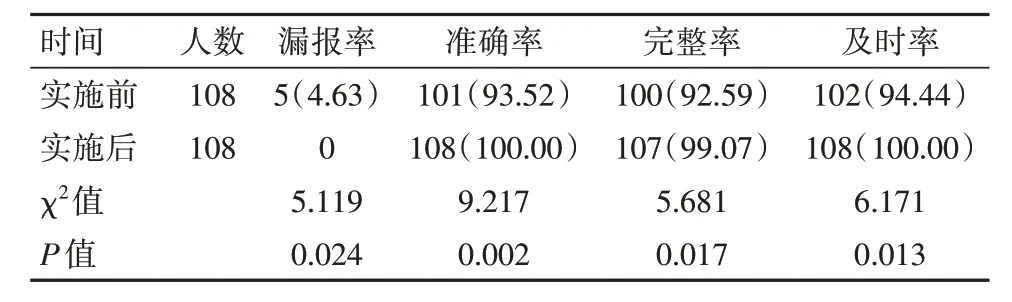

2.3 实施前后疾控机构人员疾病预防控制相关监测率比较

相较于实施前疾控机构人员疾病预防控制相关监测率,实施后漏报率更低、准确率更高、完整率更高、及时率更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 疾控机构人员疾病预防控制相关监测率比较[n(%)]

3 讨论

疾控机构属于社会独立的服务体系之一,为疾病预防控制机构的简称。由于地区之间所存在的差异,疾控机构的职责也并不相同[6-7]。在疾病预防及控制中,主要负责完成上级所制定的方案,在方案执行期间展开监测并做好记录,最后展开总结及评估[8-9]。在处理突发公共卫生事件中,落实下达的计划及任务,并积极调查辖区内突发公共卫生事件,监测调查结果及核实实际情况,分析产生原因并做好报告。上述可知疾控机构人员需承担诸多繁重且复杂的任务,长时间高强度工作会导致工作效率及质量出现降低现象[10-11]。疾控机构人员管理中多选择传统管理措施,管理方式较为单一,当下防控要求及疾控机构人员需求无法得到满足,极易导致防控效果无法达到预期目标,多个细节被忽略,疾病防控质量提升进程也受到一定阻碍[12-13]。需求层次理论视角下激励机制则是将疾控机构人员实际所需作为前提,满足其所存在的合理需求,制定并实施激励机制,以调动疾控机构人员工作积极性,改善其工作状态,在一定程度上提高疾控机构人员防控水平,提升疾病预防控制相关监测率[14-16]。需求层次理论视角下激励机制在实施过程中,主要从薪酬体系、培训、福利、工作环境、精神及个性化这几个方面对疾控机构人员展开管理[17-18]。本研究结果提示,与实施前相比较,实施后疾控机构人员成就感评分为(5.57±0.25)分更高、去个性化评分为(1.35±0.81)分 及 情 绪 衰 竭 评 分 为(1.41±0.64)分 更 低(P<0.05)。通过提供给疾控机构人员薪酬体系激励及精神激励,可提高其成就感;按照疾控机构人员贡献程度对福利进行分配,同时还可根据自身需求选择符合自身意愿的福利,在一定程度上可降低情绪衰竭现象产生概率;个性化激励可改善去个性化发生情况,从而达到提升疾控机构人员工作质量的目的。

本研究结果提示,与实施前疾控机构人员防控水平各评分相比较,实施后传染病调查处置能力评分为(89.57±3.21)分、传染病监测能力评分为(91.35±2.27)分、传 染 病 预 防 能 力 评 分 为(90.57±2.68)分、传染病资料管理能力评分为(91.05±2.03)分更高(P<0.05)。通过对疾控机构人员展开培训激励,在培训前详细了解其急需提高方面,根据需求制定培训计划,并选派表现佳者到专门机构接受培训,可提高疾控机构人员防控水平。

本文另一研究结果提示,与实施前疾病预防控制相关监测率相比较,实施后漏报率0 更低、准确率(100.00%)更高、完整率(99.07%)更高、及时率(100.00%)更高(P<0.05)。工作环境及培训激励的实施,在一定程度上可提高疾控机构人员疾病预防控制相关监测率,减少漏报率,促使报告质量更具准确性、完整性、时效性。

综上所述,需求层次理论视角下激励机制应用于疾控机构人员管理中,疾控机构人员工作状态有所改善,还可促使疾控机构人员防控水平及疾病预防控制相关监测率有所提升,应用价值显著。