从旅行漫画到浅予速写

2024-01-11撰文叶浅予

撰文= 叶浅予

1935 年北游归来,我尝到了画速写的甜头,除了给《时代漫画》供画,还给一家新出版的期刊《汗血月刊》开辟《旅行漫画》专栏,主编是张佛千。从1935年开始,我除了画王先生,还开辟了“速写漫画”这一门造型艺术,把我在旅行中所见所闻的人物活动,一一收入速写画册,分类分题发表,直接表达我对社会现象的观感。

因为我从小是个戏迷,在北平时,画得最多的是舞台角色。画过杨小楼的金钱豹、郝寿臣的专诸、金少山的窦尔敦、侯喜瑞的曹操、杨宝森的伍子胥、荀慧生的红娘、梅兰芳的《宇宙峰》等,就是漏掉了余叔岩和程砚秋。

有几天我专逛古董店。我对秦砖汉瓦并无兴趣,对汉马唐俑也认不出是真是假;身上无钞买不起,只好在速写本上留个轮廓,表示我对古代艺术的感情。有一次,从古玩店出来,脑子里漫画细胞活跃起来,心想古玩店如果能收集到杨贵妃用过的澡盆,那就该价值连城了。于是编成一篇《北传》:王先生从古董店买回杨贵妃的澡盆,躺在澡盆旁,渐渐进入梦境。只听得澡盆里发出传话声:“高力士!拿我的浴衣来!”王先生张开眼睛一看,原来是胖老太在御用澡盆里洗澡呢。

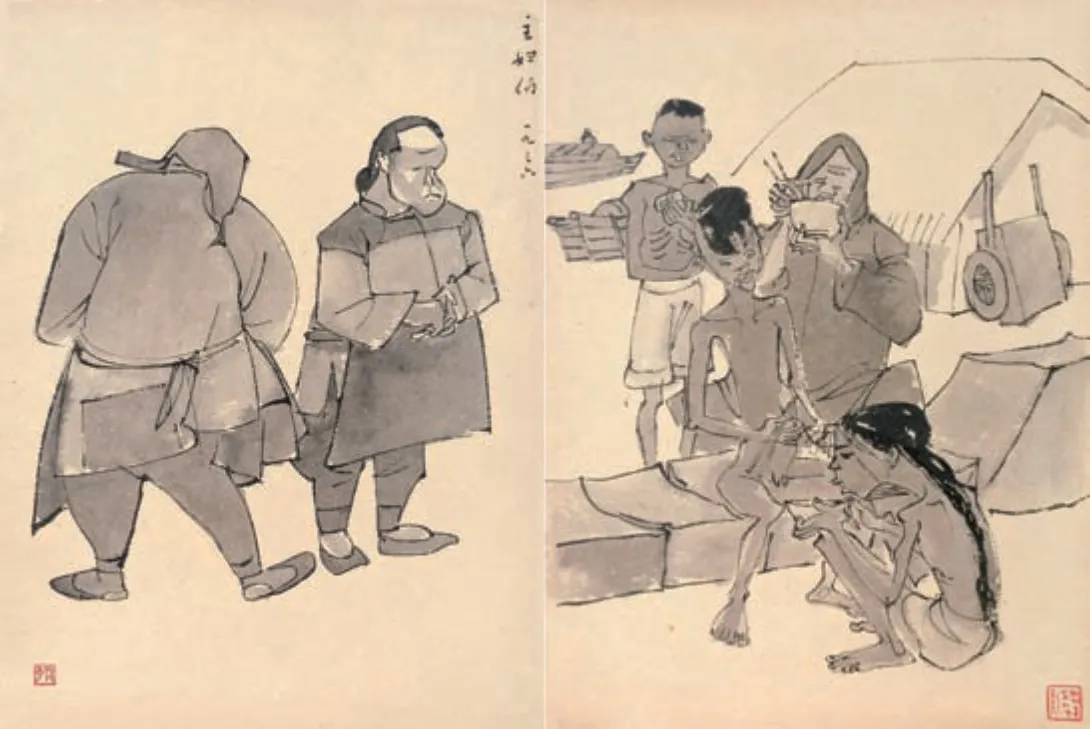

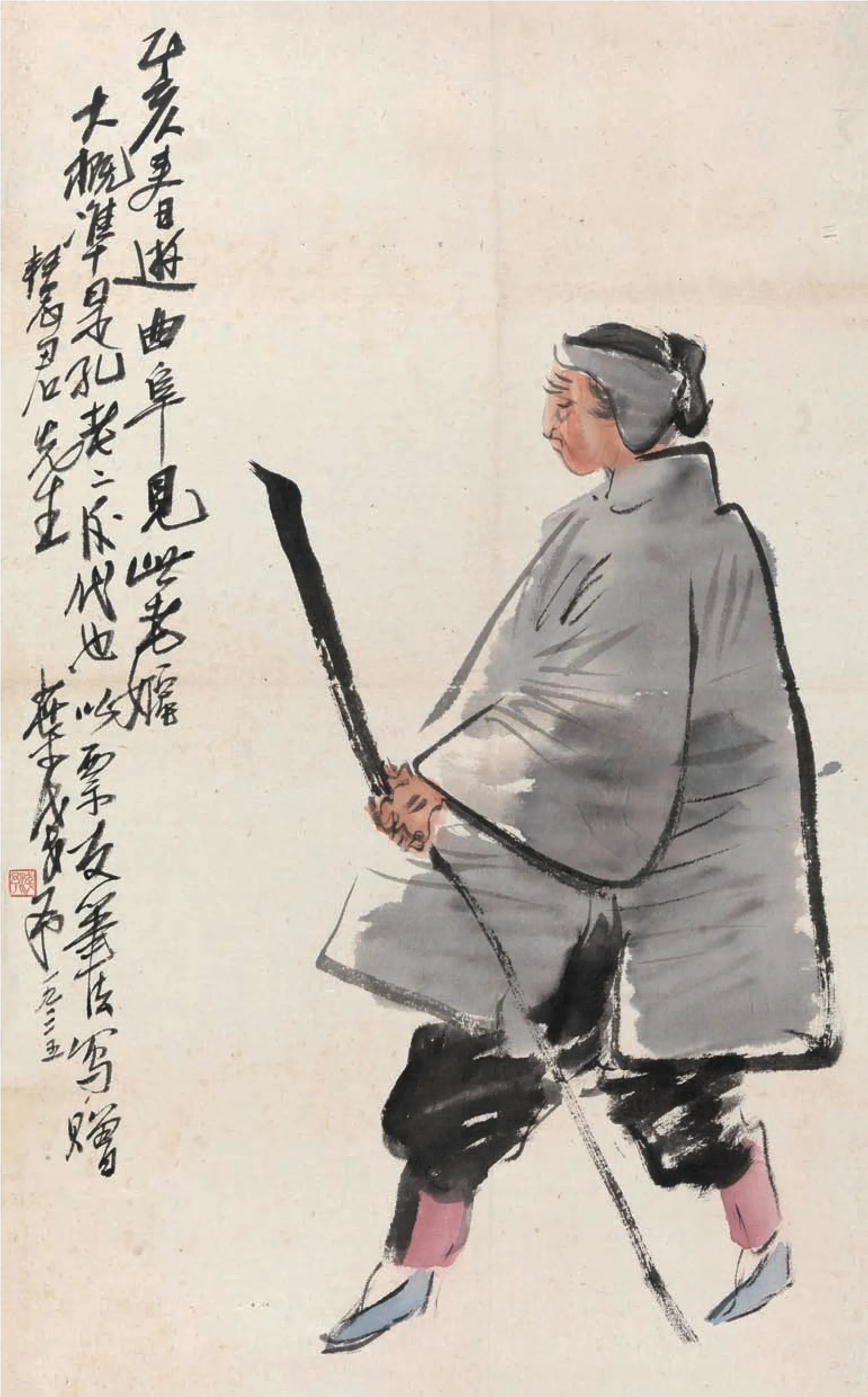

我对小脚健步的山东老大娘特别感到新鲜有趣,喜欢跟在后面追画速写。其他如汉化的蒙古喇嘛、小饭馆跑堂的、长安街人力车比快、中山公园老茶客、天桥练把式、拉洋片、叫卖布头儿,还有天桥茶馆卖唱的、东安市场卖豆汁儿的等等。翻一翻我的原始速写本,应有尽有。可惜这一时期所存的速写本,在抗日时期被日本侵略军烧光了。仅有的一点记录,还能在1936 年上海出版的《旅行漫画》和《浅予速写》两本画册中查到。这两本画册,除了北游遗稿,还有部分上海、南京、苏州等地社会形象— 苏州小大姐、南京小地主、茶楼算命的、浴室搓澡的,十里洋场则有舞厅伴舞的舞女、大旅馆门口的看门人、仓库的值夜人等。

翻开《浅予速写集》某一页,画的是《一洼死水,淘米、洗衣、倒马桶全在这里》;《流民窟之晚餐》和《流民窟的排泄物》排在两对面;《绝对解放的公园茶座》和《澡堂是裸体乐园》排在两对面。

左图:叶浅予《旅行漫画》1936 速写

右图:叶浅予《主妇们、难民(南京)》31×22cm;30×22cm 1936 年 图片来源:中国嘉德

在《旅行漫画》里,每一幅画配上一句俏皮诙谐的话,点明形象所反映的人物性格或社会面貌,既是速写,又是漫画。和我同时在报刊上发表同类图画的,还有陆志庠。他是受德国漫画家乔治·葛路兹的影响而自创的一种社会速写体裁。我这样处理自己的速写画稿,应该追溯到墨西哥漫画家珂弗罗皮斯访问上海时所作的社会速写草稿。他是作为书刊插图的参考,而我,则变其法而用之,直接把速写原稿当作漫画创作的变体,发表在报刊上。我这些作品最后集结为《旅行漫画》这本小画册。我为这本画册写的“自序”中曾经提到:

……北平之游,那种与南方截然不同的生活情态,我好像采金者觅到了大量金矿似的,乐得无可形容。凡是所见的,都成了我的俘虏,平均每天消耗速写本一册,总共收获在三十册以上。这五六百张画稿,至少对以后创作漫画的取材与构图有点帮助。后来《时代漫画》发表过一部分。《汗血月刊》约我作漫画通信,此时我正迁居南京,大部分材料均取给于此。所描写者,虽仅限于社会一角,然而这些不同人物之所以存在复杂的社会阶层里,正是我们画漫画的人所要追究而加以解析的好材料。社会随处都是弱点和矛盾,我们如果留心去寻觅,绝不会感到漫画题材的涸竭了。

《浅予速写集》是不加任何文字渲染的速写原稿小画册,绝大部分是从北游期间速写本上选出来的原始画稿。也许这就是1963 年到1980 年所出的八种画册速写集的第一个样本。

对页:叶浅予《小脚老太》设色纸本 78×48cm 1935 年 图片来源:中国嘉德

《旅行漫画》发展为1940 年的《重庆行》百幅组画。这套组画,是运用我所发现的“目识、心记、意测”的速写规律,把日间所见所闻,在晚间油灯下,忆写成画。既是意中之物,也是眼中之物。例如,重庆遭到敌机大轰炸之后,某幢房屋坍了一面墙,住在屋里的人照常生活。我给这幅画题为《舞台面》,使人联想起话剧《七十二家房客》的一个场景。

从目识中的人物到意想中的人物,即画眼中之人到画意中之人,是个深化认识的过程。这中间有一定困难。例如,画漫画,只注意体态和表情,画速写就得注意整体和细节,注意到视觉的敏感,也就是认识的深化程度。

1935 年初我刚画速写时,往往笔不随意,手不随心,反映形象思维从慢到快的转变过程,又反映意中之人的随意性和眼中之人的随目性,两者之间的矛盾暂时不能协调。但到最后,两者非协调不可,否则,只能冥想意中之人,不能捉摸眼中之人,不能完全掌握造型的完整思维运动。所以说这是造型能力的深化过程。然而,有些惑于西方学院写实主义的人,则认为叶浅予之所以能画速写,得力于中国式的写意方法转变到西方式的写实方法。表面看来顺理,实则恰恰悖理。请问,中国式的写意方法从何而来?如果不掌握“目识、心记、意测”的能动认识运动,写意将成一句空话。我很赞成齐白石那“从写意到写生,再从写生到写意,循环反复,乃成神似。”鉴于学院许多素描老师仅注意细节的形似,而忽略大体的神似,以致许多学生面对生气勃勃的生活形象,无所措手。

艺术实践是锻炼造型能力的根本途径。要不是1935 到1937 年整整两年的速写实践,我就总结不出“目识、心记、意测”这一条造型规律。我认为这规律,才是中国画创作的方法来源。

1942 年我在抗日大后方贵州访问苗乡时,领悟到中国人物画表现现实人物的必要性,开始运用中国工具和方法画苗乡的生活。以此为开端,进而画舞蹈人物和戏剧人物,充分运用“目识、心记、意测”这条原理,因而能得心应手,描写其它事物。

我从速写实践提高了自己的造型能力,这对我长期以来从事漫画长篇创作,有一定的促进作用。漫画创作完全靠生活实践中的形象库存,像厨子做菜的调味过程。把库存中的不同形象,经过捏合、拼合、凑合,塑成自己所需要的人物形象。例如,王先生的瘦长条子,小陈的矮胖个子,经过分解拼凑,塑造画中所需的其他配角,这和生理遗传中所说的遗传因子有点相似。子女从父母的骨骼、形体、耳目口鼻等生理结构割取这一块那一片,加以拼凑,形成自己的面貌,和父母的形体面貌具备基本相似之点。所谓意测,也是如此这般的思维加工,和目识心记的形象基本相似而又自具特征。王先生和小陈两个相异的形体,经过这种加工,可以辐射出形形色色不同面貌和不同性格的人物。如果我的创作过程缺少这种思维运动,那么,在生活中不管你画多少速写,也不可能达到意测的较高境界。意测的过程应该是认识论中由此及彼、由表及里的反复辩证过程。这里所说认识的深化,无非是要求达到认识的最高境界,获得完全合乎要求的人物形象。

王先生从开始在《上海漫画》登场,发展到《别传》的几年中,有个逐步成熟、逐步深化的过程。在我和王先生互相对话的斗嘴中,王先生对我强迫他模仿《Bringing up Father》那个美国矮胖子的生活方式和惧内行为表示愤慨,我把上海人吃罗宋大菜的新风和惧内的中国传统旧风说给他听,他才哑口无言。这说明任何事物都在发展演变之中。这个道理给予我创作《王先生别传》和《小陈留京外史》以重要启示,使我从模仿中解脱出来,进而跳到社会生活的大海中,去捡拾奇形怪状的贝壳,组成发光的艺术品。

有人问,这不是中国画家提倡的“写意”吗?怪不得你后期所作的中国人物画,也具有这种特征。我回答说,也许就是这么回事。