《王先生》到《天堂记》

——漫画大家叶浅予

2024-01-11撰文郎绍君

撰文= 郎绍君

1.一个天才漫画家的出现

叶浅予是以长篇故事漫画《王先生》成名的。王先生单名一个“盛”字,20 世纪前期的上海市民,瘦长条、尖鼻子、两撇胡子,长袍马褂,太阳帽,像个半土半洋的乡下财主。他有个矮胖的太太,有个爱打扮的女儿,还有个朋友小陈—一位短小粗壮、蒜头鼻子厚嘴唇、怕老婆、喜欢趋炎附势的年轻人。他们的故事由家庭而社会,参与其中的有达官贵人、太太小姐、警察小偷,三教九流,无所不包;小故事连续不断,滑稽而引人入胜。《王先生》的创作,最初借鉴英文报纸所刊一个美国胖子惧内的漫画故事,不久,叶浅予“从模仿中解脱出来”,改从上海市民生活中“捡拾奇形怪状的贝壳”,造成独一无二的人物、情节和性格。《王先生》登场于1928 年《上海漫画》创刊号,继而又上《时代画报》《图画晨报》《小晨报》天津《庸报》南京《朝报》《时代漫画》《良友画报》,每周一组,共计有八百组之多。后来,又印为《王先生》《王先生别传》《王先生北传》《小陈留京外史》等多种单行本发行。王先生的故事打动了上海明星影片公司的演员汤杰,决心将其搬上银幕,把自己打造成“中国的卓别林”。这个想法得到了公司老板和《晨报》社长潘公展的支持,于是一个由明星公司代摄制、代发行、专门拍摄王先生故事的“新时代影片公司”宣布成立,请原创者叶浅予出任经理,参与编创并领受一份干股。从1933 年到1940 年,先后拍摄了《王先生》《王先生的秘密》《王先生过年》《王先生奇侠传》等11 部影片,王先生和叶浅予的大名不仅名满上海,也传播到国内各个城市。

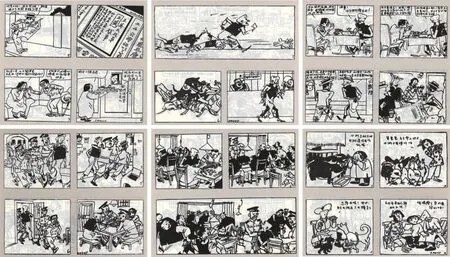

对页图:叶浅予 王先生系列漫画

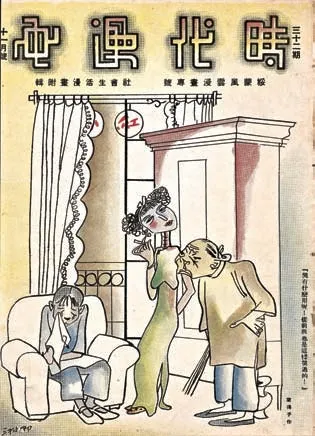

本页左图:1984.5.19 《时代漫画》50 周年纪念

本页右图:《时代漫画》杂志封面 叶浅予作

叶浅予从桐庐独闯上海时仅18 岁,10 年间就成长为一代漫画大家,他是如何获得这巨大成功的?

首先是天赋。叶浅予幼即喜画,少年时临摹过石印画册,但没拜过名师,没上过美术学校。他在杭州盐业中学未毕业就到上海谋生,先后当过“三友实业社”的练习生,中原书局的插图员,花布印染厂的设计,画报社打杂的伙计,又跟随漫画家黄文农当了半年创作北伐宣传画的“海军中尉”。三年的“杂艺”,使他获得了很多社会经验,得到了多方面的知识和技能。21 岁参与创办《上海漫画》,开始创作《王先生》,并一发而不可收,坚持画了十年!他的成功,首先靠的是艺术天赋—摹仿与创造的天赋,讽刺幽默的天赋,敏锐的观察力和想象力等等。

其次是环境的造就。20 世纪上半叶的上海,是“东方大港”“文明窗口”“文化中心”“冒险乐园”“罪恶渊薮”。这里航运发达,经济繁荣,华洋杂居,帮会争锋,教育盛行,各色政治人物活跃,各种报刊风行,中西文化激烈碰撞,新型知识分子大量集结,大众文化五彩缤纷。年轻而敏感的叶浅予迅速接受了上海的城市生活。《叶浅予自传》谈及“上海创业”时说,他是把“带点农民意识的小县城的眼睛,变成了十里洋场的眼睛。”—这“十里洋场的眼睛”,系指一种更加开放的、能自由吸纳多彩的上海文化的眼睛。他在这个环境里的个人奋斗,是从底层开始,在命运的浮沉中寻找机遇,如他所形容的“顺着某一条水流,任凭漂浮,然后抓到一个登岸的机会”。在艰苦的竞争中,他 “抓拾一切可以装进肚子里的饲料”,拼命学习一切可学的东西。这不是徐悲鸿式的“奋斗-留学-发达”之路,而是在上海本地的博弈求进之路。二十至三十年代的上海,经济文化空前发展,大众艺术迅猛兴起,画报、通俗文学、戏剧演出长盛不衰,新兴电影异军突起,漫画创作、洋画运动、新木刻运动也高潮迭起。正是在这样的环境中,叶浅予得遇年长的漫画家张光宇、张正宇、黄文农、鲁少飞、王敦庆等,他虚心请教,甘当助手,凡跑脚打杂、费时费力之事,他都主动承担。长者的经验和智慧使他受益良多,譬如王先生的造型,如“瘦长条,两撇小胡”等,是王敦庆给他出的主意,而27 岁的叶浅予出任《时代画报》的主编,是张光宇、张正宇兄弟的提携。此前办《上海漫画》时,经常来编辑部的,大多是上海滩的名人,如叶灵凤、穆时英、施蛰存、傅彦长、张若谷、杨清磬、钱瘦铁、江小鹣、郎静山等等,除了约稿、编辑,叶浅予和他们一起吃饭、聊天、唱戏、东拉西扯,谈论人生和艺术,也大大受益—叶浅予晚年用四句顺口溜来形容这几年的交游:“办报三年整,宾客常盈门。三教兼九流,往来无白丁。”这样的环境造就出叶浅予这样的天才艺术家,是不奇怪的。

2.《王先生》的魅力

《王先生》能够家喻户晓,能够赢得业内的广泛赞羡,靠的是它的魅力。这魅力来自它的现实性、批判性和娱乐性三个特征。

“现实性”是指它以丰富的细节描绘,展现了二十至三十年代上海五光十色的市民生活:他们的生存情状和喜怒哀乐,他们的心理和欲望。《上海漫画》发刊词曾说,漫画家们要“感受上海生活百宝库的伟大与丰富”。说《王先生》让读者“感受”到上海市民生活的“丰富”,是很恰当的。全篇八百组的漫画,相当于八百个小故事,每个小故事都源于画家对上海市民与心理的观察与捕捉,这观察、捕捉和创作达十年之久。当时的观者从中感受到自己和自己周围的生活,给他们带来艺术观照的快乐;今天的观者除了继续得到这种观照,还能获得其丰富图像、丰富人情人性描写的历史与艺术史价值。《王先生》这一特点不是偶然出现的,它上接晚清《点石斋画报》以来的上海画报传统,兼取上海大众文化中的社会讽刺小说、言情小说、侦探小说、滑稽小说的营养,如可以清晰感到《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》一类作品的影响。它虽以漫画的夸张形式出之,但其根于现实、贴近现实的现代倾向,与这些作品所代表的新艺术传统是一致的。在这点上,漫画大大胜过了同时期以山水花鸟为主的中国画和主要处于技术传播时期的西洋画。

“批判性”,是指它的揭露性和讽刺性特点。《王先生》虽然是叙事性的作品,不同于政治讽刺画,但其批判、讽刺的特点还是明显的。这种批判性,主要不在人物外形的塑造方面,而在漫画故事所体现的人物道德行为方面。王先生的空虚无聊、追求享乐、浑浑噩噩;小陈的无所事事、追逐女色、巴结逢迎、媚上欺下、飞扬跋扈,至今也没有失去其醒世的意义。画家对于王先生,多嘲笑其愚蠢可笑,对于小陈,则给予更多的鞭挞。故事所揭示的人生与人心的种种样相,如赌博、搓麻、卖弄聪明、赛狗、斗殴、调侃、偷窃、嫖妓、行贿、自杀、行骗、好色、好斗、妒嫉、贪欲、裙带关系、仗势欺人、唯利是图、弄巧成拙、官场腐败等等,直指病态的社会和人性的弱点。讽刺是漫画的本性,它以逆向方式显示画家对正义、公平、健康伦理道德和人性的肯定与支持。

娱乐性,是城市大众的需求,也是大众文化的特点。在晚清民初,上海的文化消费主体是少数买办商人、客居寓公、纨绔子弟;到二十至三十年代,上海的消费主体已转变成中小商人和一般市民—这是一个庞大的渴望精神消费的阶层,他们要求具有现代都市色彩的娱乐性,而大凡哀怨言情、曲折离奇、名人趣事、诙谐幽默、街巷传言、男女隐私、海内外奇闻等等,都符合这种娱乐性的要求。《王先生》在艺术上的主要特点是它的幽默,它的生动有趣的人物形象,它的包含着嘲讽、调侃、玩笑意味的层出不穷的笑料,以及它对时尚行为、时髦女性、男女纠葛、畸形婚姻、河东狮吼、蠢人蠢事种种卑微庸俗现象的喜剧性刻画。作为连环漫画,它的分格不拘长短,但都是在时空中一幅幅展开,始则引人入胜,终则突然变化,有如相声之抖包袱,让人始料未及,引发出释放情感的笑料。不待说,《王先生》有迎合大众趣味、刻意搞笑的特点,但正如前所谈及的,画家并没止于搞笑,而是努力把娱乐性与意义追求结合起来。叶浅予称自己是“俗家”,指的就是他对市民大众趣味的关注与适应,亦即其漫画的通俗大众特征。在没有电视、电脑的年代,像《王先生》这样的连环漫画成为大众文化的重要方式,是很自然的;即使是现代大众媒体垄断视听的现代,连环漫画尤其是在连环漫画基础上产生的“动漫”,仍在大众文化消费中占有重要地位(如“动漫”就是日本的支柱性文化产业)。因此,《王先生》的创作经验,仍有很强的现实意义。

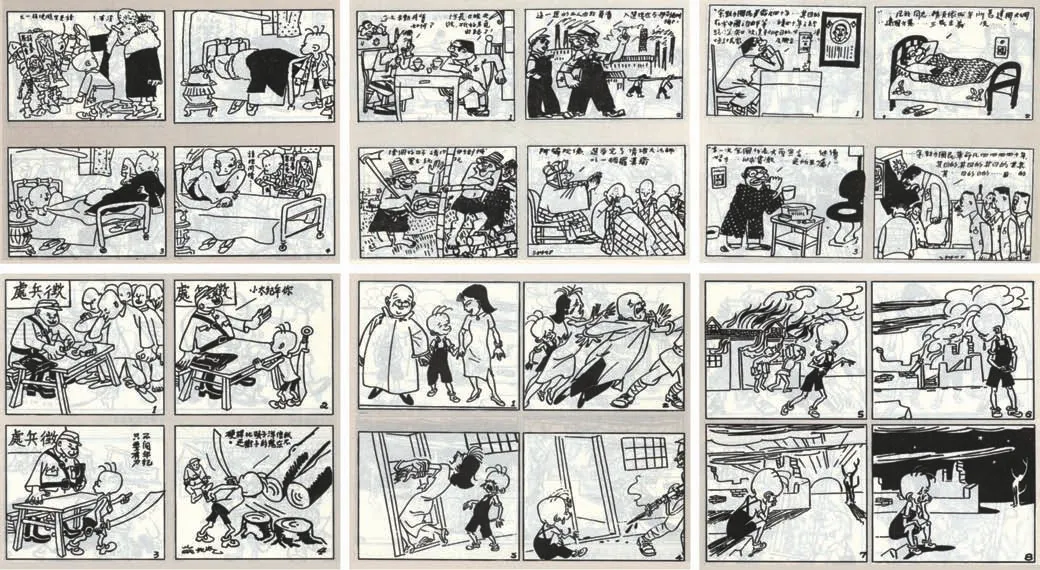

对页上图:《王先生》系列漫画 从左至右从上至下依次为:《分赃》《跑狗奖券》《县长空缺》《禁止赌博》《饿肚子》

对页下图:《小陈留京外史》从左至右从上至下依次为:《可以智取》《竞选》《背“遗嘱”》《三毛的大刀》《三毛的遭遇(一)——突遭横祸》《三毛的遭遇(二)——流离失所》

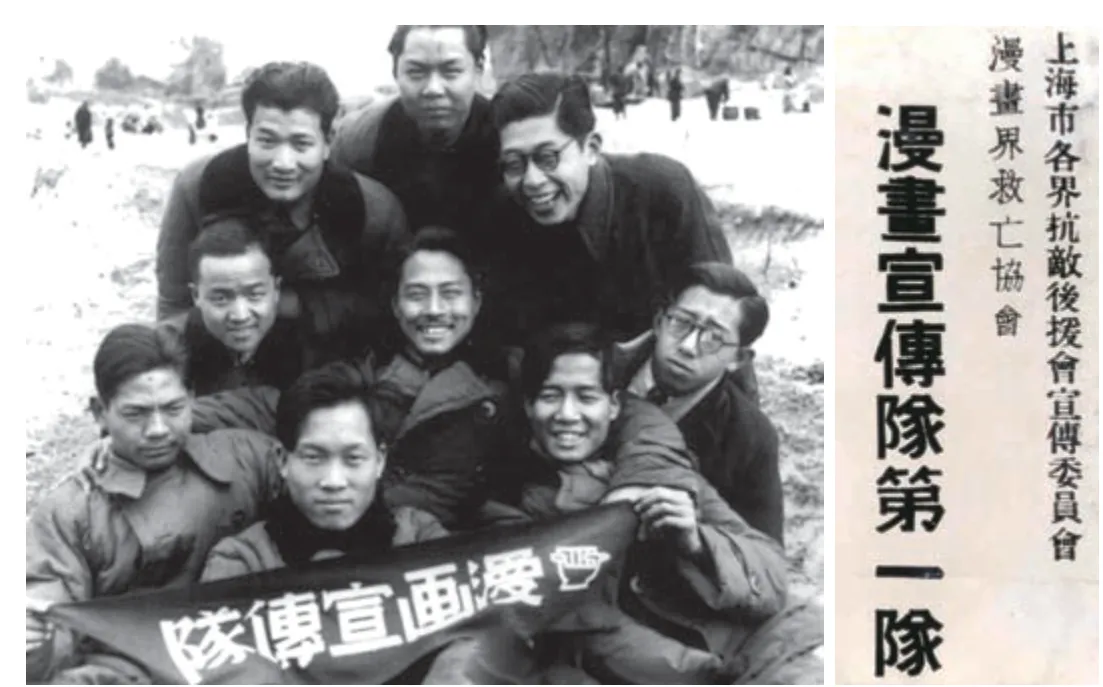

左、中图:上海救亡漫画宣传队

右图:漫画宣传队在聚餐。从前排戴眼镜者顺时针起:胡考、张仃、张乐平、叶浅予、梁白波、特伟、陆志庠、陶今也

3.从漫画宣传队到纪实漫画

叶浅予的漫画创作,在抗战期间发生了很大变化。1937 年,上海文化艺术界实行抗战大联合,美术界最先响应的是漫画家,他们迅速成立了漫画界救亡协会,出版了《救亡漫画》五日刊。在漫协负责人鲁少飞的支持下,叶浅予在一天之内就组织起包括许多著名漫画家在内的“漫画宣传队”。“8·13”沪战不久,他率宣传队赴南京,在有关方面的支持下,筹办了南京抗战漫画展、镇江漫画巡展,那些揭露日寇暴行、汉奸丑相,全民动员、颂美抗日英雄的作品,受到了抗日军民的热烈欢迎。其间,叶浅予曾冒着敌机的轰炸,回上海购买绘画材料,还在炮火和尸体中拍摄日寇暴行的照片,表现得极为勇敢。同年底,漫画宣传队撤到武汉,在紧张的创作和组织工作之余,叶浅予和宣文杰二人编辑出版了石印套色的《抗战漫画》半月刊(共印行12 期),这个小小的出版物,立即成为全国漫画界的联系中心和共同阵地。

1938 年春,漫画宣传队列入政治部三厅编制,叶浅予还兼任了三厅六处美术科中校科员,他把中校饷银全部作为漫画宣传队的活动经费。在武汉,扩大了的漫画宣传队派出部分画家到江西上饶,成立了由张乐平为领队的第三战区漫画宣传队。叶浅予还受命与冯乃超、史东山等一起编辑了《日寇暴行录》大型照片集,并由他到香港商务印书馆印制一万册。武汉失守后,漫画宣传队跋山涉水,一路行军宣传到长沙、衡阳、桂林。因为宣传的需要,抗战漫画在形式上发了很大变化,用叶浅予的话说,是由“报刊的屁股和尾巴”一跃成为大型宣传画、招贴画,成为“冲锋陷阵的庞然大物”;漫画家们也一变而为真正的抗敌战士。叶浅予则由一个创作系列滑稽漫画的艺术家,成长为漫画界的带头人,被画家们亲切地称作“龙头”。 1938年底,三厅派叶浅予到孤岛香港创办《今日中国》画刊。他带着抗日宣传画,绕道越南赴港,在香港《良友》编辑部放了一张写字台,建立了包括爱泼斯坦在内的五人编辑部,先后两年,出版12 期《今日中国》,发行到东南亚、欧洲、美洲、中国驻外使馆和大后方书店,有力地宣传了中国的抗日斗争。他在自传中说:“1938 年的叶浅予,头脑清醒多了,知道中国该走什么路,知道自己该怎么做一个正直的中国人。”

1940 年初夏到秋末,叶浅予回重庆述职期间,用土纸和墨笔,画了二百余幅漫画式速写,这就是著名的《战时重庆》。他说,这是“把日间所见所闻,在晚间油灯下,忆写成画,既是意中之物,也是眼中之物。”“这套组画可以说是大后方的生活实录,住在大后方的人习以为常,视而不见,在我看来,却都是生活的火花,任其在眼前溜过,毫无反应,未免有失画家的职责。”叶浅予画速写始于1935 年,那年,他在上海认识了墨西哥漫画家珂弗罗皮斯,受其影响开始画速写。当年北行归来,就有《浅予速写》出版。这些速写作品,有直接写生,也有默写,形象常有漫画式的夸张,所以也称作“旅行漫画”或“速写漫画”,但它们的纪实性特征,显然与《王先生》有了很大不同。

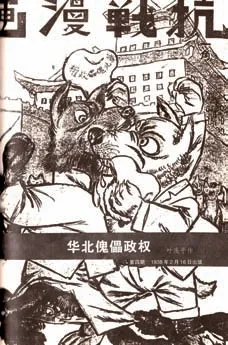

左图:叶浅予 抗战漫画封面 华北傀儡政权 1938 年作

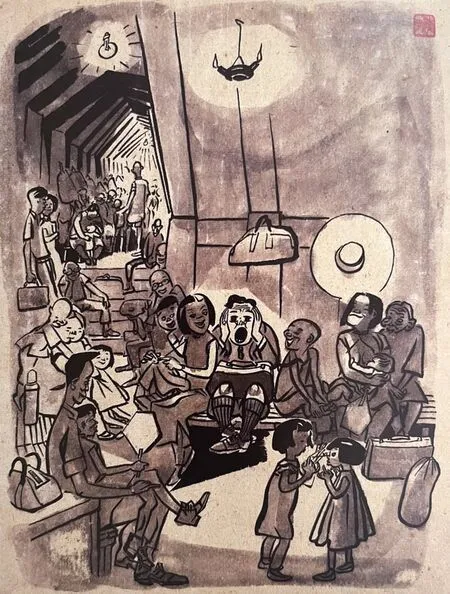

右图:叶浅予 抗日战争时期 《战时重庆》26.7×34.5cm 叶浅予艺术馆藏

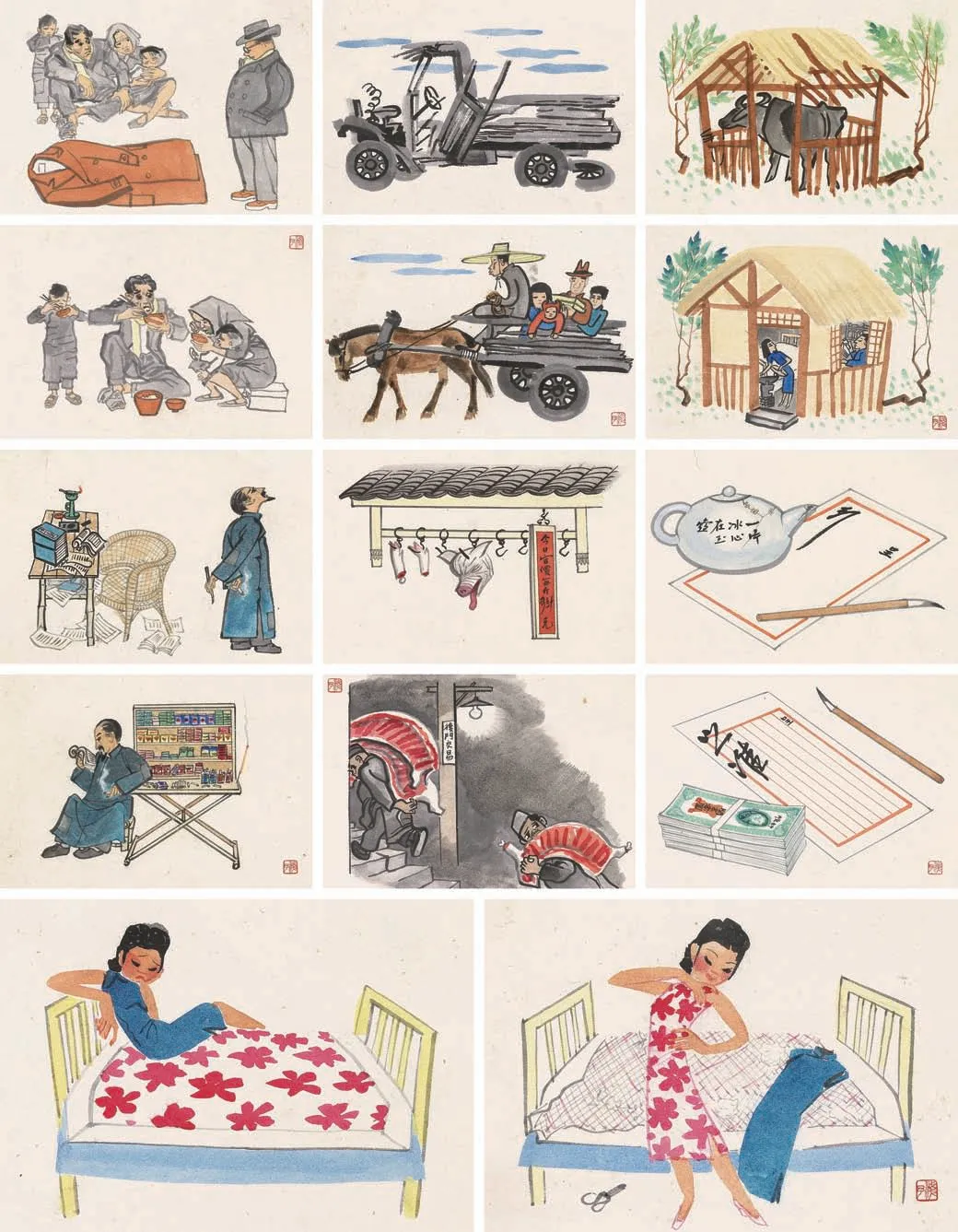

对页:叶浅予 “战时重庆”漫画14 帧 设色纸本 20.5 x 28.5 cm x 14 私人收藏 图片来源:中国嘉德

1.叶浅予《 昭和天皇招大和之魂》私人收藏 2.叶浅予《可怜的汪氏伪政权》私人收藏

3.叶浅予《海之荒鹫》私人收藏 4.叶浅予《落地生根》私人收藏

5.叶浅予《天堂记之梦中初游》

1941 年,日寇占领香港,叶浅予和新婚不久的妻子戴爱莲化装逃出。第二年,就在桂林画了《逃出香港》组画,纪录了他们“沙田野宿”“避难山村”“强被拉夫”“化装过关”等等艰苦而危险的经历。1943 年,他应邀到印度“中美训练营”作画,顺便访问印度各地,画了很多人物速写。1946 至1947 年,他又应美国国务院邀请,偕戴爱莲访问美国,归国后,在速写的基础上创作了长篇漫画《天堂记》。《天堂记》描绘他和夫人在美国的种种经历和所见。美国的富裕、自由、过度消费、经济危机、种族歧视、罢工、游行,美国的媒体、警察、商店、浴场、娱乐场所……,凡在美所见衣、食、住、行、娱乐、休闲,都收入画中。叶浅予在申请签证时,美国驻上海领事曾风趣地说:“我们美国不是样样都好,你可以不客气地挖我们的疮疤。”《天堂记》描写的,“有些是疮疤,有些是美容,有些是悲剧,有些是喜剧。总起来说,是以一个中国人的眼光来看所谓的人间天堂。”概言之,这仍然是一部纪实的作品,与前述纪实漫画不同的是,它一改抗战时期的沉重基调,变得活泼、轻松、愉快。

从《王先生》到《天堂记》,从揭示上海市民生活到纪述和宣传抗日战争,再到纪录印度之行、美国之行等,大都以连续的叙事为基本特点,虽然题材不同、主题各异,但都贯穿着一种写实精神、平民意识、批评意识和乐观独立的人生态度。“写实精神”是指对现实真实性的追求,即作品都取材于画家眼中的百态人生,而不是远离社会现实的浪漫想像与幻想;“平民意识”是指画家始终表现出同情底层民众,与他们同悲喜、共哀乐的倾向,对他们的讽刺也是怨其不争,而非居高临下的嘲笑。“批判意识”是说他作为漫画家,总是对现实抱着一种独立观察审视的、批判的态度,超越朋党派系,而不是人云亦云、流于矫饰或单纯搞笑。“乐观、独立的人生态度”,是指他对待生活和艺术始终保持着一种积极向上、勇往直前的态度,不悲观,不退缩,不颓废。这些特点,在他50 年代以后的生命历程和艺术历程中,也都有鲜明的体现。