我国南瓜传入与早期分布再考*

2024-01-11李昕升

李昕升

作物史是农业史研究中的重要领域,因为作物(栽培植物)是农业生产的主要对象,居于“天、地、人、稼”农学四才论的中心。而作物入华问题又是作物史研究中经常涉及到的命题,与海交史研究息息相关。(1)详见李昕升:《近40年以来外来作物来华海路传播研究的回顾与前瞻》,载《海交史研究》2019年第4期。《海交史研究》自2022年第4期开始,不定期开设“外来植物研究”板块,亦充分反映这一领域的热度。其中《中国南瓜史》(2)李昕升:《中国南瓜史》,北京:中国农业科学技术出版社,2017年。以下简称“李著”。一书,作为第一部诠释蔬菜作物生命史的专著,产生了一定的反响,由于研究了南瓜史的方方面面,是书之后,罕有相关研究问世,直至程杰《我国南瓜传入与早期分布考》(3)程杰:《我国南瓜传入与早期分布考》,载《阅江学刊》2018年第2期,以下简称“程文”。因人名反复出现,也略去“先生”,并非不含敬意。又及,本文所引如果未标明出处,则均是来源于该文。笔者发现,程杰在该文之后,又陆续发布相关研究(如程杰:《我国南瓜种植发源、兴起于京冀--<我国南瓜传入与早期分布考>申说》,载《阅江学刊》2019年第2期,等)。不过基本是围绕前文的注解,虽然又提出了“五色瓜”“方志见传播路线”等无关宏旨的边角料论据,其实李著中已经说的很清楚了,不再浪费笔墨,本文只针对“程文”论述。一文的出现。

程文多次提到李著“遗憾的是重在平衡诸说,犹疑彷徨其间,并未得出明确的结论”,想来可能是因为程文经常引用的笔者关于南瓜史的第一篇论文《南瓜传入中国时间考》(4)李昕升、王思明、丁晓蕾:《南瓜传入中国时间考》,载《中国社会经济史研究》2013年第3期。,该文是对南瓜史最初的思考,但随着研究的推进,结论其实也有更新,在《南瓜在中国的引种推广及其影响》一文中就已经下定论:“南瓜在16世纪初期首先引种到东南沿海和西南边疆一带,作为菜粮兼用的作物迅速在全国推广”(5)李昕升、王思明:《南瓜在中国的引种推广及其影响》,载《中国历史地理论丛》2014年第4期。,自然也就否定了明中叶之前的记载,但《南瓜传入中国时间考》因能反映笔者的思想转轨,亦收入李著以资借鉴。笔者倒是对程文中就早已盖棺定论的南瓜美洲起源说重新论述以驳斥本土起源说的做法迷惑不解,以及对史料堆砌的写法不敢苟同。

一、《饮食须知》与《滇南本草》

一般认为,《饮食须知》成书于元末明初,《滇南本草》成书于明朝中叶以前,唯这两部书在传抄过程中,存在后人擅自托名进行增补的现象,其对于南瓜的记载就是一个典型的“窜入”。但是并不能认为《滇南本草》诞生于《本草纲目》之后,以及二书抄袭自《本草纲目》,这是缺乏依据的。

(一)《饮食须知》

“《饮食须知》主要抄录《本草纲目》而成”,程文包含了两层含义:一是《饮食须知》成书时间晚于并抄袭自《本草纲目》(简称《纲目》);二是《饮食须知》“南瓜”条目照搬《纲目》“南瓜”条目。《饮食须知》的南瓜记载并不能说明什么,李著中已经说得明明白白,并没有将南瓜的历史推到元代,已有人撰写《再说<学海类编>本<饮食须知>之伪》网文,《饮食须知》的确是一本《学海类编》编者托名贾铭伪撰而成之书,但程文直言《饮食须知》“当为晚明或清初坊间杂抄《本草纲目》等书并掺合一些编者自己的生活经验拼凑而成,托名元人贾铭以为营销”,似乎也不太恰当。

不要说明代,即使是清代的刻本、抄本亦是经常散轶,如《金薯传习录》这种在乾隆年间大肆刊刻的小册子,如今遍访海内外图书馆不过发现五本,其中的四个本子还是同为兄弟的删补刷印本,版系也仅有两只。乾隆之后,该书几乎散轶,后世文献罕有提及,还是民国萨兆寅在道光《福建通志》中获悉这部书后,于1939年在其友人沈祖牟处发现福州小桥升尺堂刊本(6)福建省图书馆编:《萨兆寅文存》,厦门:鹭江出版社,2012年,第229页。,使这部小书重见天日,我们才能认定《金薯传习录》成书于乾隆年间。

此外,即使《永乐大典》真的没有引用某某前代之书,也并不能说明什么,诚如《四库全书》没有引用《金薯传习录》一样。更为重要的是《永乐大典》散轶十分严重,流传到今天的仅有4%,根本无法窥一斑而知全豹,也就无人能够知悉《永乐大典》辑引的情况了。

总之,《饮食须知》少见被记载、著录,不能成为该书作伪的证据。我们认为著者并非贾铭,还是根据贾铭《饮食须知》的最早版本《学海类编》本与朱本中版《饮食须知》的异同来判定的。

至于《饮食须知》与《本草纲目》之间的关系,文献中互抄的现象十分常见,很可能二者因为引用了其他同样的古籍而产生了联系。李时珍也借鉴了很多本草书、医书,不能单纯认为《纲目》名气最大就是被《饮食须知》抄袭,更何况二者的文字并不是十分雷同。

(二)《滇南本草》

兰茂《滇南本草》版本流传同样错综复杂,《滇南本草》与《饮食须知》一样可以存疑,但是不能认为其关于南瓜的记载不可能早于《本草纲目》,甚至有掇录《本草纲目》相关内容的痕迹。李著并非认为今本南瓜出自《滇南本草》,而是出自《滇南本草图说》。虽然《滇南本草图说》同样存在后人窜入的情况,然而在时间上是符合当时南瓜传入云南的情况的,不宜轻易否定。

杨慎著述中有关于西瓜的辨说,而没有南瓜,这并不奇怪,西瓜当时已经传入中国千余年,南瓜是新作物,根本不可同日而语。而且文人的关注点是不同的,杨慎自有其选择依据,他并不是在书写百科全书,没有必要事无巨细地记载所有作物。杨慎没有记载的作物很多,如苜蓿并无记载,难道西汉就传入中国的苜蓿不存在么?此外,一个新作物的引种推广是一个漫长的历程,一个新作物从引种到当地农人广泛种植,再到被记载到文人笔下,不会是一蹴而就的过程。“然物有同进一时者,各囿于其方,此方兴而彼方竟不知种”(7)[清]檀萃辑,宋文熙、李东平校注:《滇海虞衡志校注》,昆明:云南人民出版社,1990年,第289页。是一样的道理。清代南瓜在云南已经遍种,然中原文人的云南见闻录,如《边州闻见录》《南中杂说》《宦滇日记》等,并无南瓜记载。不记载,不代表不存在。《滇云历年传》甚至记载了比南瓜进入云南更晚的玉米,但对南瓜只字未提。囿于时代的限制,李时珍也根本不可能知道南瓜的西南边疆传入路线(其他美洲作物亦是如此),兰茂自然也不知道后世才发生的事情,成书于1556年的《滇南本草图说》的编者范洪知晓就很符合逻辑了。

“若南瓜由滇边入国,滇人首见,以模糊的‘南瓜’称之,就不合人们的心理和语言习惯”,我们认为这种解释似是而非,如果南瓜就是从南邦番国传入,称之为南瓜本身就是合情合理的,否则也无法解释李时珍为何不称“番瓜”。事实上,很多直省,如四川、贵州,首次关于南瓜的记载就是“南瓜”(8)详见“中国各省最早记载南瓜情况一览表”,出自李昕升、王思明:《南瓜在中国的引种推广及其影响》,载《中国历史地理论丛》2014年第4期。,他省(尤其云南周边)可称南瓜,云南当然也可以。一个新作物的名称一般从旧名称里脱胎而来,但不同地区往往给出的名称又难以统一,久而久之,很容易产生同物异名和异物同名的现象。云南一省,范围广博,产生多个名称并存是很自然的现象,关键是南瓜甫一传入,根本没有固有的名称,以何种名称代称之均可。而且《滇南本草图说》初成的时间要早于云南所有记载南瓜的方志,根本不可能去迎合地方志而指称“番瓜”,所谓的“心理和语言习惯”并没有史料依据。

云南“缅瓜”“麦瓜”之称是南瓜的特殊性,此称呼未见于他省,以及明代方志关于南瓜的记载,也恰恰说明了南瓜的西南路径,《滇南本草图说》的记载在时间上是完全站得住脚的。

综上所述,《饮食须知》《滇南本草》的“南瓜”条目,是不能追溯到1492年新航路开辟之前的,然没有确凿的证据证明《滇南本草》成书于《纲目》之后,二书关于南瓜的记载也不能武断地认为抄袭自《纲目》。我们认为《滇南本草图说》是南瓜在云南的最早记载。

二、“金瓜”问题

李著在大量方志的基础上,发现“金瓜”在很多时候就是指南瓜,但有时别有他指。程文却认为“显然没有充分考虑金瓜作为其他瓜类别名的历史,也未能看到明末观赏品种小南瓜出现的事实”。程文指出“明中叶以前阴瓜、金瓜等疑似南瓜均不宜视作南瓜”我们是认同的,但是我们讨论的“金瓜”均是在嘉靖之后(也就是明中叶之后),反观程文之论断是没有将明中叶之后的“金瓜”视作南瓜,这是自相矛盾。

(一)名物考证

正常不会根据“金瓜”两个字就判断是什么瓜,结合本校、对校、他校、理校等方式才能得出较为审慎的结论。单纯认为“金瓜”就是观赏南瓜,是肯定不行的,不说文献记载并非如此,今天闽、粤等地依然把南瓜称之为“金瓜”(并非程文所说“闽、台地区常指之主要用于观赏的小南瓜”),只要稍微做一做田野调查便知。“江南人呼金瓜为南瓜”(9)李厚基:《福建通志》卷83,《物产志》,郑贞文题签民国十一年刻本,第16页。,在闽、粤、台、赣一带,从古至今“金瓜”都是南瓜最常用的名称,使用频率高于“南瓜”。在他省,“金瓜”亦常作为南瓜的别名,类似记载实在不胜枚举,如《增补食物本草备考》:“南瓜,即金瓜,名番瓜”(10)[清]何克谏:《增补食物本草备考》卷上,《菜类》。;《三农纪》:“南瓜……号其名曰金瓜”(11)[清]张宗法:《三农纪校释》卷9,《蔬属》,北京:农业出版社,1989年,第297页。;《寿世传真》:“南瓜,性温,红色者名金瓜,南人俗名番瓜,北名倭瓜”(12)[清]徐文弼:《寿世传真》修养宜饮食调理第六,《瓜类》,北京:中医古籍出版社,1986年,第51页。;《经验奇方》:“遇服鸦片毒者,急用生南瓜,又名金瓜”(13)[清]刘一明:《经验奇方》卷下,上海:上海科学技术出版社,1985年,第29页。等等,如果加上方志,何止上百条!“‘金瓜’在有些时候也指甜瓜,在今天多指西葫芦的变种搅瓜(搅丝瓜、金丝瓜)、观赏南瓜(看瓜、红南瓜)或笋瓜的变种香炉瓜(鼎足瓜)”(14)李昕升、丁晓蕾、王思明:《南瓜名称考释》,载《山东农业大学学报(社会科学版)》2013年第2期。。但是在特定历史时期“金瓜”主要指南瓜,就如“胡瓜”可以代表很多种瓜,但一般情况多指黄瓜。

观赏南瓜,确有“金瓜”一称,观赏南瓜实则是传入中国之后经过漫长的自然选择和人工选择才诞生的品种,并非传入伊始就已存在。我们所知最早关于这种观赏南瓜的确凿记载就是乾隆《辰州府志》:“金瓜又名西番柿,形如南瓜,大不过四五寸,色赤黄,光亮如金,故名,以盆盛置几案间,足供久玩,味苦酸不可食”(15)[清]席绍葆:《辰州府志》卷15,《物产考上》,乾隆三十年刻本,第14页。,而且在帝制社会,对于长期在饥饿线上挣扎的人民大众,饱食才是最大的希冀。如果仅仅作为观赏,颇不实用,不是农民理性的选择,更别提闽、粤地区“八山一水一分田”,有限的土地自然要充分利用。

那么如果“金瓜”和“南瓜”并列,是否“金瓜”就是观赏南瓜呢?不然。这是因为南瓜拥有丰富的基因库,号称“多样性之最”,种形互出、颜色各异,即使是今人也不能分辨清晰,何况古人,诚如“南瓜 一名倭瓜,亦作番瓜,《群芳谱》曰‘结实形圆竖扁而色黄者为南瓜,似葫芦而色黑绿者为番瓜,其实一圃之中种形互出,农家亦未尝强为区别也,今土人既称之为倭瓜’”(16)[清]和珅、梁国治:《热河志》卷92,《物产一》,乾隆帝审定乾隆四十六年刻本,第24页。,我们今天认为番瓜与南瓜皆为一物无疑,但《群芳谱》认为“南瓜”“番瓜”是两个品种,民间则认为都一样,俱以“倭瓜”称之。很有可能的情况便是,将一般扁圆、金色的南瓜称为“金瓜”,将其他颜色、形状(皮的色泽或绿或墨绿、或长圆或如葫芦状)的南瓜称为“南瓜”,所以万历《雷州府志》提到的:“南瓜,类金瓜而大……金瓜,形圆而短熟时黄如金”,都是一般意义上的南瓜。实际上方志中“南瓜”“番瓜”并列记载的情况亦不可胜数,李著当然没有简单将并列的二者算为两种不同的瓜类,程文也默认“番瓜”为南瓜,“金瓜”其实与之情况雷同。

事实上,程文也承认“金瓜”是南瓜的别名之一,但是自己讨论金瓜时又一致认为是观赏南瓜,自相抵牾,我们只能理解为其是截取有利于自己的片段史料来论证自己的观点。如程文认为崇祯《海澄县志》中的“金瓜”是观赏南瓜,但供佛用不代表就是观赏南瓜,“不登食品”不代表不可食用。接着说“有可能经台湾传来”,证据是民国《南平县志》:“南瓜,俗呼金瓜,种出南方……又一种甚小而色赤,来自台湾,俗呼台湾瓜,但可供玩赏”(17)吴栻:《南平县志》卷10,《物产志》,南平县署民国十年铅印本,第8页。。殊不知这段引用的史料,正足以攻击自己的观点:南瓜就是“金瓜”,观赏南瓜是“台湾瓜”。

其实,人们对于初次见到新作物南瓜,从字面意思理解,多是由于南瓜“秋熟色黄如金”,以色命名为金瓜,这是很符合认识论的一般规律的。甜瓜,虽亦有称“金瓜”的情况,这在南瓜传入之前就不具有普遍性,在南瓜传入后的情况就更为稀少了。

(二)再证早期文献

广东最早的南瓜记载在嘉靖《新宁县志》,福建最早的是在嘉靖《福宁州志》。《南瓜在中国东南沿海的引种推广及其影响》(18)李昕升、王思明:《南瓜在中国东南沿海的引种推广及其影响》,载《自然科学史研究》2014年第3期。一文已经考证得十分清晰了,并不是单纯见“金瓜”二字即曰南瓜。

1、广东

广州府的新宁县(19)[明]王臣:《新宁县志》卷5,《物产》,嘉靖二十四年刊本,第549页。、新会县(20)[明]黄淳:《新会县志》卷2,《物产》,万历二十七年刻本,第34页。分别在嘉靖二十四年(1545)、万历二十七年(1599)就见“金瓜”记载,“金瓜”一名一直沿用至清末,并未出现“南瓜”一名。而与两地接壤的香山县:“金瓜,俗名番瓜,色黄”(21)[清]慕煜:《香山县志》卷3,《物产》,乾隆十五年刻本,第32页。,也说明广州府这一带的“金瓜”即为南瓜,因为“番瓜”是南瓜的主要别称之一。崇祯《肇庆府志》载:紧靠广州府的肇庆府,“南瓜如冬瓜不甚大,肉甚坚实,产于南中”(22)[明]陈烜奎:《肇庆府志》卷10,《土产》,崇祯六年刻本,第415页。,乾隆《肇庆府志》又载:“南瓜,又名金瓜”(23)[清]何梦瑶:《肇庆府志》卷22,《物产》,台湾图书馆藏乾隆二十五年刻本,第8页。,都证明“金瓜”在广东是南瓜的主要别称。

关于生长期的问题,南瓜在广东全年均可种,甚至可以越冬,与其他瓜类的成熟先后无法反映出问题。既然嘉靖《新宁县志》同时记载了“金瓜”“香瓜”,说明二者并不是同一物,我们发现康熙《新宁县志》删去了“金瓜”,这也并非很难理解,前文提到新作物的引种并不是一帆风顺的,中间往往会传播中断,往往要经过多次引种,依托于不同人不同的路径,才能最终引种成功,所以“金瓜”可能在新宁县经历了暂时的“失语”。更可能的情况是,方志物产的书写方式发生了变化,方志物产很多情况下并不是事无巨细地一概记载该地所有的动植物,而是专记“特产”或“新增物产”,或只强调记载物的特殊面相,或根据个人喜好有所取舍,这时发生“漏记”,是不能作为该地不存在该物产的凭依。同样是《新宁县志》,康熙《新宁县志》较嘉靖《新宁县志》增加了西瓜与苦瓜,此二者传入中国久矣,难道入清之前的新宁人均未见过西瓜、苦瓜吗?细审康熙《新宁县志》发现记载的物产并不多,当是当时新宁物产的一角。

至于《广东新语》在“南瓜”外另外记载“金瓜”,“金瓜,小者如橘,大者如逻柚,色赭黄而香,亦曰香瓜”(24)[清]屈大均:《广东新语》卷27,《瓜瓠》,北京:中华书局,1985年,第705页。的情况,上文已经说过,可能亦是南瓜的其他品种而已,毕竟“香瓜”也不是甜瓜的专有名词,“南瓜,即饭瓜,一名香瓜”(25)[清]常琬:《金山县志》卷17,《物产》,民国十八年重印乾隆刊本,第6页。。

2、福建

嘉靖《福宁州志》所载“金瓜”确为南瓜,崇祯十年(1637)成书的《寿宁待志》载:“瓜有丝瓜、黄瓜、冬瓜,惟南瓜最多,一名金瓜,亦名胡瓜,有赤、黄两色”(26)[明]冯梦龙:《寿宁待志》卷上,《物产》,福州:福建人民出版社,1983年,第45页。,寿宁县就位于福宁州(府)内北部;而且以后历朝历代的《福宁府志》,均未载“南瓜”,仅有“金瓜”,南瓜已经引种到当地却未记载是不可能的;再者乾隆《福宁府志》载:“金瓜,味甘,老则色红,形种不一”(27)[清]李拔:《福宁府志》卷12,《物产》,乾隆二十七年刻本,第4页。,虽然没有出现“南瓜”,但根据性状描写“金瓜”确实是南瓜。

至于万历《福宁州志》为何又将“金瓜”删去,理由同广东新宁县,纠结物产的增减并不能说明问题。嘉靖《福宁州志》仅是简单列名,并无任何说明,所以我们也是根据他志判断方知“金瓜”为南瓜。“所谓金瓜完全可以视为甜瓜之一种”没有根据,嘉靖《宁德县志》、万历《福安县志》没有记载“金瓜”恰恰证明了南瓜尚在传入早期,没有在区域普遍栽培;万历《福宁州志》中的“青瓜”亦不能单纯视为甜瓜,“青瓜”可以是任何一种瓜,“青瓜”也可能是南瓜,不能见过南瓜不常用的别名就割裂二者的联系,“南瓜则有缅瓜、青瓜、长瓜、柿饼瓜、削皮瓜五种”(28)霍士廉:《姚安县志》卷44,《物产志二 增补四十四》,民国三十七年周钟岳署签本,第4页。,反映了南瓜确实品种多样。

按照程文之意,历代福宁州(府)的“金瓜”都不是南瓜,也就是说这个地区在民国之前从未有过可食用的南瓜,南瓜在当地的本土化历程是不可能这么缓慢的,而且乾隆《福宁府志》:“金瓜,味甘,老则色红,形种不一”(29)[清]李拔:《福宁府志》卷12,《物产》,乾隆二十七年刻本,第4页。,观赏南瓜是无法食用的,“味甘”又从何谈起?前文乾隆《辰州府志》的“味苦酸不可食”已经证明,旁证还有很多,“其一种色红者亦称为南瓜,止采以供玩不可食,南人谓之北瓜”(30)周铁铮:《朝阳县志》卷27,《物产》,民国十九年龙城温煦题签本,第6页。等,这其实是常识问题。

程文未将崇祯《寿宁待志》视为南瓜的可信证据。否定的原因之一是南瓜不可能称之为“胡瓜”,原因是“胡是北方少数民族的古老称呼,来自北国、西域的物种可称胡,而来自南方则称蛮或洋”,先纠正一点来自南方亦可称为“番”或“海”,而不止是“蛮”或“洋”;但是程文又说崇祯《寿宁待志》中的“南瓜”其实不是食用南瓜,而是观赏南瓜,难道说“胡瓜”是南瓜不对,是观赏南瓜就可以了吗?

实际上,“胡瓜”确系南瓜的别称之一,光绪《崇庆州志》载:“南瓜,一名胡瓜,有圆长二种,长者为水桶瓜。”(31)[清]沈恩培:《增修崇庆州志》卷5,《物产》,光绪十年据清光绪三年刻版增刻刻本,第16页。除了胡瓜之外,南瓜甚至曾被称“甜瓜”“香瓜”,“南瓜,一名番瓜,大者如斗,俗以其味甜,又名甜瓜”(32)[清]苏士俊:《南宁府志》卷18,《物产》,澄天阁承印宣统元年重印道光刻本,第5页。“南瓜,即饭瓜,一名香瓜”(33)[清]常琬:《金山县志》卷17,《物产》,民国重印乾隆十八年刻本,第6页。。这恐怕都是一般人想不到的。为什么会产生这样的情况?盖因古籍记载造成的分歧、时代差异形成的分歧、地域差异导致的分歧、西学东渐引起的分歧等。即使是今天人所共知的名字也会诞生同名异物和同物异名的现象,甚至早期一些很单纯的名称也会引申出很多意涵。古人根本不会有今天的认知,以今推古是不可取的,诚如“胡麻”一直是芝麻的正名,但到了明代“胡麻”与芝麻产生分歧并导引了新的隐喻--亚麻,(34)李昕升、王思明:《释胡麻--千年悬案“胡麻之辨”述论》,载《史林》2018年第5期。这恐怕是前人始料未及的。同样,“胡”仅是一个虚化的指示,并非一定是来自西域,劳费尔(Berthold Laufer)早就指出并不是来自域外的作物均前缀为“胡”,而带有“胡”的也不一定就是域外作物。(35)[美]劳费尔著:《中国伊朗编》,林筠因译,北京:商务印书馆,2017年,第13页。

诚然,“金瓜”自是存在指代观赏南瓜的例子,联系上下文,可以判断为观赏南瓜,程文已经提到了一些方志,但是千万不能忽略这些方志在“金瓜”之外也均记载了“南瓜”,所以无法得出“就明清方志看,福建的南瓜分布并不称盛,而小南瓜则较为普遍”的结论。而且,“金瓜”在福建更多是指南瓜,如同番薯在福建多称“金薯”,这在前文中已述,《闽产录异》等例子多如牛毛:“金瓜,起瓣,大者三十斤。生疮、疥者不宜……酒坛瓜。亦金瓜之别种,长大如坛,重六、七十斤,疮、疥不宜”(36)[清]郭柏苍:《闽产录异》卷2,《蔬属》,长沙:岳麓书社,1986年,第54-55页。,明显并非观赏南瓜。

程文将崇祯《寿宁待志》否定的原因之二是“冯梦龙是江苏苏州人,对南瓜有所了解,但修志未完,而称‘待志’,是仓促成稿有待修订的意思,并非全属自谦,这里显然有描述混乱之处,应是掺杂了黄瓜的信息”,难道冯梦龙连黄瓜与南瓜都分不清么?认为冯梦龙仓促成稿有待修订,这更是没有根据的解读了。乾隆《宁德县志》载:“金瓜,本名胡瓜,又名刺瓜,又名黄瓜”(37)[清]卢建其:《宁德县志》卷1,《物产》,宁德县衙乾隆四十六年刻本,第11页。,不但不能说明是冯梦龙错误的延续,反而论证冯梦龙记载的正确性。我们已经提到南瓜确实有“胡瓜”的称谓,“黄瓜”同样如此,大概因为南瓜色黄,这种情况很是少见,但不代表没有,如“北人呼色黄者为黄瓜,色青者为青瓜,今南方俗呼为南瓜”(38)[明]叶权:《贤博编》,北京:中华书局,1987年,第28页。,这并不是福建仅有的情况。

程文最后指出“冯梦龙所说寿宁盛产南瓜当然也不排除包含大南瓜,即便主要指大南瓜,所说也已是明末的情况”,我们争论的焦点并不是南瓜在福建什么时候始有种植,而是南瓜与金瓜的问题,此处等于认同了明末将南瓜称之为“金瓜”,那么也就站在我们这边同意嘉靖《福宁州志》中的“金瓜”为南瓜了。

总之,嘉靖之前的“金瓜”多为其他瓜类尤其是甜瓜,嘉靖之后情况发生了变化,直接将“金瓜”视为南瓜确实不可取,但是联系语境结合对校等方式,能够判断尤其是闽、粤乃至全国的“金瓜”在很多情况下均是南瓜。嘉靖《福宁州志》、嘉靖《新宁县志》是东南沿海乃至全国最早的关于南瓜的记载。随着时空推移,“金瓜”少数情况亦指观赏南瓜,但一般可以区分,最终观赏南瓜又主要被称为“北瓜”(39)关于“北瓜”,程文亦有相当的误读,“南瓜应是扁圆形,北瓜则多呈葫芦形,成熟的南瓜或黄或红,而北瓜皮色多为深绿或像西瓜一样有条纹;南瓜应是首先落脚在南京一带,最初在南京为中心的地区逐步传开,北瓜则应是首先落脚于京畿地区,最初在北京为中心的地区盛传”。等于说将“北瓜”从属于南瓜的葫芦形、深绿色品种,此说问题多多。其实“北瓜”多数情况并非南瓜的不同品种或其他瓜类而是南瓜的同物异名而已,详见李昕升:《“北瓜”含义历代有别》,载《中国社会科学报》2021年11月8日。。

三、南瓜传入中国之问题再论

程文指出“由于使用的南瓜概念不够严格,资料收集不够充分,相关判断也就难免有些偏颇。为此我们确定新的标准重新操作,得出的数据和结论也就大不一样”,事实上李著并不可能见到“金瓜”“北瓜”等疑似南瓜的情况就匆匆记录在案,也是要经过反复的思考,再行判断,而不是根据只言片语就下定结论。如果很难判断该称谓具体所指,便不会想当然将之作为南瓜文献记录在案。

(一)李时珍的记载

差异主要聚焦在南瓜最早传入的时间和路径问题。其实大家利用的资料是大同小异的,在出发点上并无不一致,差异在于对于史料的处理,才造成了观点相左。当今历史研究的一个新趋势是强调数据,但是如程文将南瓜传入时间推演得如此细致的确实少见,李著根据南瓜在中国的最早记载是嘉靖十七年(1538)的《福宁州志》,所以认为南瓜传入中国的时间在16世纪上半叶。但是程文根据自己发现的南瓜在中国的最早记载为嘉靖四十年(1561)的《宣府镇志》,进而认为南瓜传入我国的时间可以由嘉靖四十年最少再往前推20年,应不会晚于嘉靖二十年(1541),在1521-1541年之间(“南瓜传入我国的时间只能在这个区间内,前后放宽不会超过三、五年”),让我们非常诧异。虽然从结论来看与李著差异不大,但是这个推算方法是值得商榷的,在没有任何证据的前提下,都是不能轻言数字的,一般只能认为一个作物引种的时间是早于记载时间的。

而当程文不能自圆其说时(不能解释李时珍的言论“南瓜种出南番,转入闽浙,今燕京诸处亦有之矣”),再一次去怀疑文献本身。其实按照福建、广东最早传入说,《纲目》的记载是合乎逻辑的。程文将《纲目》中的“南瓜”偷换为“葡萄牙”,认为李时珍所说“不是南瓜进入我国大陆后的传播过程,而是随着海外势力辗转来犯而传入的情景”。

关于葡人首次交流史,已有研究甚多,《航海科技的发展与南瓜在欧亚的传播》一文早就指出“南瓜可能由葡萄牙人带来中国”,这与程文的研究结论并无二致。但是程文认为“李时珍身处内陆蕲春,没有到达广东、福建、浙江的任何经历,不可能了解葡人此间与我国交往的细节,更不可能掌握南瓜传播的具体进程。只是根据当时南番即葡萄牙商团辗转来犯的大致走向,视作南瓜传来我国的来源和途径”,就过于武断了。一来程文之前还认为《纲目》记载之可靠性,为何单怀疑此处,李时珍全书类似的主观记载颇多,岂不是均要质疑;二来李时珍虽未去遍访粤、闽、浙,但是他并没有只处蕲春,湖北、江西、江苏、四川、安徽、河南、河北等均有其足迹,在当时已经极为难得,堪称“壮游”了;三来即使他去过粤、闽、浙,这与是否了解葡人此间与我国交往的细节并无关系;四是传统社会虽然交通闭塞,但是依然不能低估信息传播的广度与深度,外国传教士麦高温都发现“一件事发生了,数千里之遥的人都在对它议论纷纷……几天时间,消息就已经传的很远了,就连非常遥远的、不曾收到过电报的地方都已经知道了。”(40)[英]麦高温:《多面中国人》,贾宁译,南京:译林出版社,2014年,第139页。总之,并无证据证明此处李时珍在“胡言乱语”。

最关键的是明代南瓜在闽、粤、浙的记载,远不止程文否定的那两次,事实上程文也指出嘉靖《临山卫志》、万历《余姚县志》中发现有南瓜的记载,“这里的南瓜即有可能是葡萄牙人驻泊浙江沿海时传入的”,这与李著的研究又有什么不同呢?

(二)谁传入南瓜?

程文认为“葡王使团直接将南瓜种子分别带到南、北两京,即正德十五年(1520)”。李著认为是葡人将南瓜带入东南亚,应该在“从16世纪初开始便多次展开对华贸易”(41)李昕升、丁晓蕾、王思明:《航海科技的发展与南瓜在欧亚的传播》,载《山西农业大学学报(社会科学版)》2013年第3期。中。首次出访就一劳永逸了,这种可能性实在是近乎为零。程文说“葡萄牙使者特意从葡国携带这种虽不属贵重却十分新奇堪玩之物或种子作为觐见之礼,在皮莱资一行北上途中,先后带到了南京和北京”,这在逻辑上是讲不通的。

首先,他们并不知道中国此前未有南瓜,“十分新奇堪玩之物”无从谈起,如此想法属于后知后觉;并且东西方交流早已延续多年,海上丝路交流频繁,只不过欧洲人先后受萨珊波斯、阿拉伯帝国、蒙古帝国的二次盘剥而无法直接获利,所以才开辟新航路。他们很清楚自己的需求和东方的需求,所以必然会迎合东方的口味,这才是稳妥的方式。如葡人1513年首次来华“满载着苏门答腊香料抵达珠江口外南头附近的屯门”(42)黄庆华:《中葡关系史》(上册),合肥:黄山书社,2006年,第83页。,又如1517年“船上满载胡椒,于一千五百十七年(正德十二年)六月十七日起椗……抵广东后……葡人所载货物,皆转运上陆,妥为贮藏”(43)张星烺:《中西交通史料汇编》第一册,北京:中华书局,1977年,第354页。。胡椒之类为中国之所需,在中国当时胡椒价值赛黄金而有“金丸使者”之称,贩运这种物资才能攫取高额利润。

其次,按照这种朝贡式的传播方式,当时的诸多美洲作物,作为“新奇堪玩之物”均应在列,但是根据已有研究根本不是如此。“新奇堪玩之物”的定义也有问题,并不是说中国本土的作物就都不稀奇,很多中国原产物种由于各种原因仅局限在一个小的区域,很多区域之外闻之未闻,所以帝制社会的见闻录里才充满了各种有趣的物产记载。再次众多美洲作物传入中国之后并未特别受到重视,没有因为是新作物而被人高看一眼,反而均是作为底层人民的食物和替代品,经过了漫长的适应过程才上了台面。这种本土化的过程,直到清代才完成,此外美洲作物的共通传播路线均有东南海路,南瓜没有理由会如此特殊。

最后,当然还是未有任何文献证明这种天马行空的观点,如此推敲未免过于大胆,并未看到小心求证的过程,否则我们俱可以说所有美洲作物都是首先由葡萄牙人传入两京,该观点适用于所有美洲作物。事实上,即使是香料,文献记载明廷也没有笑纳,因为葡萄牙的不法行为激怒了天朝,1521年“议绝佛郎机,还其贡使”(44)《明世宗实录》卷4,“正德十六年七月己卯”,台北:“中央研究院”史语所校勘本,第208页。,于是皮雷斯一行携带着被拒绝的礼物离开北京。概言之,南瓜主要还是作为远洋航海的食物,并伴有微弱的经济目的被携入亚洲。(45)详见李昕升:《海上丝绸之路物种交流研究三题》,载《全球史评论》(第十八辑),北京:中国社会科学出版社,2020年。

至于麦哲伦将南瓜带入菲律宾一说,李著仅是提供一种可能性,这其实与葡人将南瓜带入中国一样,都是猜测,均没有任何史料证明,所以也没有高下之分。但是南瓜源自麦哲伦一说,我们认为还是有一定可能性的。一是南瓜本身起源于中南美洲,并不包括程文所说的北美大陆,而且南瓜经过数千年的传播,早已遍及美洲大陆,南美自不例外。南瓜作为当地主要食物成为麦哲伦船队的补给是很正常的。菲律宾这样热带多雨的群岛国家当然可以种植南瓜,这是农学常识。

程文认为“从麦哲伦抵菲的1521年到我国方志开始记载南瓜的嘉靖四十年(1561)只有短暂的40年,这种可能性真有点不可思议”。当时大陆与东南亚交往十分频繁,不要说40年,即使几年亦足矣。以番薯为例,有记载的几条主要传播路线都很是迅速,(46)李昕升、崔思朋:《明代番薯入华多元路径再探》,载《历史档案》2022年第1期。传播的速度关键在于有没有媒介。当时最重要的媒介应当是华人华侨,所以南瓜入华的工作更有可能是由中国商人完成的。哥伦布1492年发现新大陆,距离程文给出的南瓜入华最早的时间1520年,也不过就32年,32年南瓜可以跨越半个地球,难道40年还不能支撑南瓜从东南亚到中原地区么?

四、明代南瓜的传播路线与分布

明代以降南瓜的主产区之一就是华北平原、长江中下游平原,这种和南瓜最早传入地“不一致”的现象很正常。如果按照南瓜最早传入南京、北京的说法,则无法解释全国范围的南瓜传播。

(一)南瓜传入地与分布区辨误

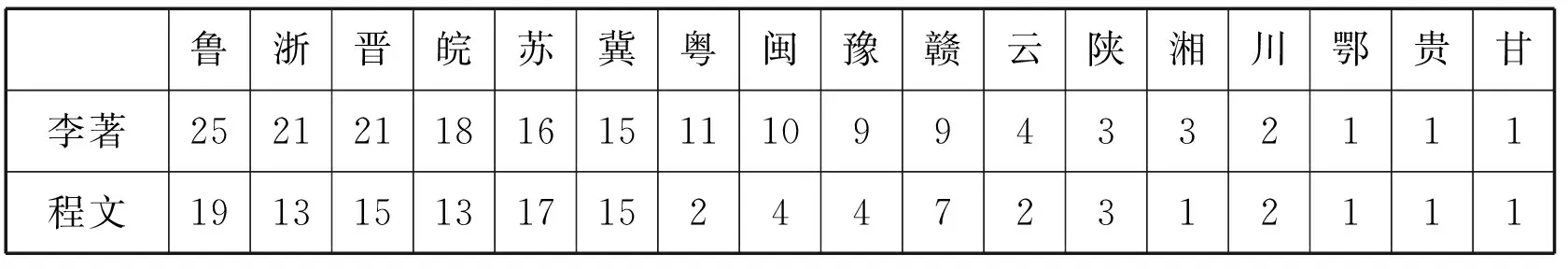

那么明代南瓜主要分布在哪里?依次为山东、浙江、山西、安徽、江苏、河北等,见下表,虽与程文有差异,但并不大,不影响主流结论。

表1 明代方志记载南瓜次数

李著的统计与程文大同小异,虽有差异,但基本问题还是能取得共识,如“明朝南瓜分布中心在南、北两京之间”,大体上可以这么认为,如果按照记载次数的前十位,与程文统计更是完全一样的。记载数量的差异主要是基于对“金瓜”问题的界定,前文已述。

囿于考古材料的缺乏,我们已经无法获悉某一农作物最早在该地栽培的时间,只能根据文献资料佐证。相对来说,美洲作物传入中国的时间我们可以推估得更精确一些,这是因为其传入的明清时期,中国已经形成了编纂方志的传统。一方面方志经过一系列的订凡例、分事任、广搜访、详参订,更加关注微观的细枝末节,“物产”一般是方志的定例,一般来说每个年号都会新修、重修方志,新旧方志之间的时间不会间隔很长,使我们能够洞悉“物产”的增加状况。由于我们占有大量方志,对于判断南瓜的引种时间、路线、分布及变迁还是可能的。但是这种描摹依然是粗线条勾勒,因为方志的编纂、体例等有很大的偶然与不确定性,就如前文我们所说方志中未记载不代表该作物尚未引种至该地,本着有一分材料说一份话的原则,不宜做夸大估计。但是我们没有必要较真“某物产志都是比较详细的,所记瓜品较多,并多有附带说明,却都未及南瓜”,具体而微的方志记载是不能涵盖一省的情况的。笔记等文献亦是如此,前文已经强调过,所以过分关注诸如《闽部疏》《学圃杂疏》为什么同一作者在一部书中记载南瓜,在另一部中则只字未提,是很有局限性的。

回到南瓜引种与分布的话题。广东、福建、浙江是南瓜传入的起点,但并非明代南瓜分布的核心地区。最早传入区和核心分布区是两个不同的概念,并不是说某一物种最早传入该地区就要在这里广泛分布。所以明朝方志有南瓜记载的地方也主要集中在两京之间,两京之间是明朝南瓜分布的中心地带,这点大体没有问题,但是这种分布格局得以形成的最大可能却与葡王使团直接将南瓜种子分别带到南、北两京没有必然关系。

众所周知,玉米在清代主要分布在南部山区,有人将之称为“西部玉米种植带”。但是最早玉米除了西南边疆一线之外,或许还有东南海路(浙江)和西北陆路(甘肃),反而是嘉靖三十九年(1560)的《平凉府志》是玉米在中国最早的记载之一,甘肃、浙江在道光之前的玉米种植却一直是不温不火。辣椒就更是如此,著名的西南食辣区和辣椒的最初传入地毫无联系。

这都提示我们,作物的最早记载地不一定是最早传入地,最早传入地(包括最早记载地)也不一定是作物的集中产区。所以不能因南瓜的分布中心在两京之间就认为南瓜最先传入两京,何况根据李著的统计,浙江、福建、广东的记载也并不算少。

(二)驳“两京辐射说”

1、浙江

关于大运河在南瓜推广中扮演的角色,早有阐述,(47)李昕升、王思明:《南瓜在华北地区的引种推广及其动因影响》,载《科学技术哲学研究》2014年第6期。所以在与大运河地缘关系较为紧密的地带南瓜推广迅速而明显。即使按照程文的统计,浙江的记载也是很多,程文的解释是浙江引自江苏,但是无法解释崇祯《乌程县志》的记载:“南瓜,自南中来,不堪食”(48)[明]刘沂春:《乌程县志》卷4,《土产》,崇祯十年刻本,第33页。,这无疑是昭示南瓜源自南洋。即使按照程文的说法“不堪食”指代的是观赏南瓜,但是它们均是南瓜属,早期传入新作物的品种是单一的,不会分别来自相去甚远的数个地区,品种的分化是在本土化的过程中产生的;而且我们认为即使“不堪食”也是南瓜,因为新作物传入初期人们对其认识不清,往往会带有负面的传闻和评价。又如万历时期传入的番茄人们认为有毒(有“狼桃”之称),传入后的几百年时间中一直作为观赏植物,直到晚清时期,才开始食用。事实上程文也用大篇幅反映了“南瓜传入之初的陌生、戒备和误传,尤其是地方志所说不乏极端化的否定和抵触,而且愈往早期愈为明显”,所以崇祯《乌程县志》认为南瓜“不堪食”也就很正常了。

按照程文“认定”的浙江之最早记载南瓜是嘉靖四十三年的《临山卫志》,程文给出的解释是“这里的南瓜即有可能是葡萄牙人驻泊浙江沿海时传入的”。这与程文“两京辐射说”形成了矛盾,既然葡萄牙人可以驻泊浙江,那同样可以驻泊广东、福建,没有理由认为广东、福建的南瓜都是“南下”来的。更大的破绽是葡萄牙人最初与中国的接触海路只到达了广东、福建,并没有浙江,程文之意是葡人的觐见船队一路北上,在浙江临山卫停靠过。事实上“葡使托梅·皮雷斯一行得旨许入京后,于1520年1月23日乘船离开广州北上,随后弃舟登陆,通过梅岭、南昌,前往南京。经过4个月行程,到达南京已是5月。当时武宗到达南京已有几月,但无意在南京接见使团。于是,使团只得继续北上,前往北京等待觐见”(49)万明:《中葡早期关系史》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第33页。,是沿陆路行进。

根据康熙《东阳县志》的记载,程文也认同“浙江东阳县的南瓜是这些应募士兵从福建霞浦等地带回的,而时间已是万历末年了”,那么就更坐实了浙江南瓜引自福建的事实。此外,顺治《宁国县志》记载了嘉靖年间地方官仙养心从浙江严州引种南瓜到安徽宁国的事实,严州地处浙南山区,如果不是引自较近的福建,很难从山川阻隔的南京引种。

万历《绍兴府志》载“南瓜,种自吴中来”(50)[明]萧良干:《绍兴府志》卷11,《物产志》,浙江图书馆藏万历十五年刻本,第13页。,按理说江苏南瓜引种时间晚于浙江,绍兴府是不可能从“吴中”引种南瓜的,很可能是吴中的南瓜品种二次引种至浙江。此外,绍兴在地理区划上并不归属于浙东,而是浙北,绍兴地处太湖平原,历来属于江南的势力范围,在文化等方面与苏南更近,很可能是南瓜在小范围内传播。当然便览方志强调“种出南番”的记载何止百条,该记载并不妨碍主流陈述。

2、广东、福建与江苏

引自两京的说法也无法诠释他省的情况。如广东,崇祯《肇庆府志》载:“南瓜如冬瓜不甚大,肉甚坚实,产于南中”(51)[明]陈烜奎:《肇庆府志》卷10,《土产》,崇祯六年刻本,第415页。,“产于南中”,我们认为比广东更南或是引种于南洋,而且广东引种南瓜不选择更有地缘优势的东南亚(亚洲最初传入地)难道还自北方引种么?

江西的南瓜当是引种自福建的。邻近赣北的闽西北建阳县在万历年间已有南瓜记载(52)[明]魏时应:《建阳县志》卷3,《籍产志》,建阳书坊万历二十九年刻本,第28页。,试想建阳县的南瓜如果不是引自福建,难道是南京?明末赣西北的流民活动日渐明显,以闽省流民居多,到崇祯时达数十万人之多,这已经是人所共知了。

最后再看江苏的情况,乾隆《如皋县志》载“南瓜,其种来自南粤故名”(53)[清]郑见龙:《如皋县志》卷17,《食货志上》,哈佛大学汉和图书馆藏乾隆十五年刻本,第7页。;光绪《海门厅图志》载“南瓜,种出交广故名,俗名番瓜”(54)[清]刘文彻:《海门厅图志》卷10,《物志》,陈宝璂题名光绪二十六年刻本,第2页。;民国《崇明县志》同持此观点,说明只有长三角一带南瓜引种自广东。这都证明江苏南瓜引自闽、粤一带。

3、南瓜的“南北分野”?

程文指出“明人对南瓜食用价值的态度以长江为界,南、北是明显不同的。南瓜传来之初及整个明代南瓜的食用评价中,有着‘南冷北热’‘南贬北褒’‘南疏北亲’”。如果我们建立在明代以降大数据的基础上,就会发现并无此规律。如崇祯(山东)《历城县志》载:“番瓜,类南瓜皮黑无棱,近多种此宜禁之”(55)[明]叶承宗:《历城县志》卷5,《方产》,历城叶承宗友声堂崇祯十三年刻本,第29页。;又如虽然明代陕西南瓜记载不甚突出,清代却是异军突起,但是仍有“南瓜,种出南番,土人以此助食”(56)[清]吴忠诰:《绥德州直隶州志》卷8,《物产》,乾隆四十九年刻本,第25页。的记载,可见南瓜很可能只是作为贫苦百姓的主要食物,而不登大雅之堂,直到乾隆年间仍有“与羊肉同食能杀人”(57)[清]梁善长:《白水县志》卷1,《物产》,民国十四年知事徐锦棠重印本,第24页。的说法。当时南瓜已经在陕西(北方)较为普遍了,依然有不同程度的贬斥,同时期的南方则没有这种情况。所以各地对南瓜的态度仅能反映一个地区的态度,是很局限的,连一省都不能代表,更不能根据几条史料就轻易概括一个时代、一个国家的特征了,相反的例子总是能找到的。

程文又说“南瓜在河北、山西、山东等地有比南方物类蕃盛之地、江南鱼米之乡更多种植食用的需求和经济生产的动力”,这是一个典型的误区。如果对全国南瓜救荒资料进行时空序列的整合就会发现,江南一带南瓜救荒应用最早、最多,这是因为江南人地关系最紧张,稍晚才是其他地区,(58)详见李昕升:《中国南瓜救荒史》,载《西部学刊》2016年第11期。所以“饭瓜”最早诞生在江南(张履祥《补农书》)以及在江南最为流行,也就不是偶然了。“饭瓜”之真意为“贫家以之代饭,俗名饭瓜”。(59)[清]宗源瀚:《湖州府志》卷32,《物产》,爱山书院同治十三年刊本,第11页。既然南瓜没有所谓的“南北分野”,也就无法推论出“形成以两京为中心、北略胜于南的分布格局”这样的结论了。

文献考辨,看法不一样是很正常的,否则不叫学术。只有这样才能彰显原创学术的影响,共同推进学术进步。不过,虽然学术研究是客观,但学术研究的主体是主观的,任何一篇论文如果吹毛求疵均能成为标靶。而文献研究,只能说尽量接近历史的真实,(60)事实上,即使程杰的文献研究,也不是完美无缺,南瓜史研究之外,对最早辣椒文献《遵生八笺》的版本问题判断有误(详见闫哲:《<遵生八笺>“番椒”考--兼论外来作物在中国的传播》,载《海交史研究》2022年第4期);又如梳理的西瓜传入路线也有待商榷,杨富学指出:“蒙古国之产西瓜,始于1930年代,是由新疆输入的,而且只产于蒙古国科布多省,他处至今都不产西瓜,何况气候更为干冷的唐宋时期”,石坚军对程杰:《我国西瓜的来源与相关辽太祖西征等问题》(载《美食研究》2022年第3期)评述道:“辽军曾自漠北兵分三四路进军,一白八里、高昌,一哈密地区,一甘州,一后套。辽代狭义回鹘,即高昌”。)特别是南瓜这种不甚重要的作物,除非考古学、基因学、域外文献等的介入,否则本身就是无法确证的。这也是笔者后来很少介入源头问题的原因之一,而且传入、引种等难以明说的问题,在整个作物史研究中也并不是非常重要的问题。