行刑交叉类案刑法谦抑性理念的实证研究

——以非法捕捞水产品罪为例

2024-01-10王玉

王 玉

(芜湖开放大学,安徽 芜湖 241000)

一、案例引入

“鞭炮炸鱼”案的犯罪嫌疑人兰某、蒋某于2021年2月14日在某某镇某某村河道内将大型炮竹点燃后丢入河道中,将爆炸震死或震晕的野生河鱼6条(每条约手指般长短粗细)用网兜打捞后欲食用,后被公安机关以涉嫌非法捕捞水产品罪对该两人立案侦查并适用取保候审强制措施。

根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第三百四十条对非法捕捞水产品罪的界定和《最高人民检察院、公安部关于印发<最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)>的通知》(以下简称《通知》)第六十三条第三、四项对本罪的追诉标准,结合《中华人民共和国渔业法》(以下简称《渔业法》)第三十八条第一款的处罚标准之规定,两位犯罪嫌疑人的行为符合在禁渔区内使用禁用的工具或禁用的方法捕捞水产品的情形,形式上符合刑法对于该违法行为的追诉要求。无论是渔业部门的移送亦或是公安机关的立案侦查,该行为被刑事追诉并无法律适用上的错误,但是否一定要得到刑法的评价从而受到刑事处罚值得商榷。

二、刑法谦抑性于本案之重要性

首先,我们来看一下本案所涉罪名,《刑法》第三百四十条规定的非法捕捞水产品罪侵犯的客体是国家保护水产资源的管理制度[1]。但就现行本罪所有法律法规均只有入罪之规定,本罪的出罪仅能依据《刑法》第十三条但书部分。

反观最高人民检察院印发的《检察机关办理长江流域非法捕捞案件有关法律政策问题的解答》(以下简称《解答》)第五点较为详细地提出关于本罪宽严相济刑事政策与区别对待原则:首先要经过刑罚必要性审查[2],力求通过刑事、行政、经济等综合性手段惩治各级各类违法行为,进而实现罪责刑相统一;其次针对不同程度、不同类型的违法行为,有针对性地给予不同类型的处罚,尤其针对偶发性的、非生产经营类的非法捕捞行为要慎罚,即使情节严重构成犯罪,处罚也应与有组织、经常性、经营性的非法捕捞行为,有所区分。

该《解答》将本罪的入罪做了相对明确的规定,表述为:“从行为人犯罪动机、主观故意、所使用的方法、工具、涉案水生生物的珍贵、濒危程度、案发后修复生态环境情况等方面”,进而明确将本罪从严格意义上的抽象危险犯,转变为必须具备可能发生的重大生态实害风险的具体危险犯,同时指出个人行为出罪的可能性。但《解答》的性质并不属于司法解释,更多的是类似于检察机关的工作指引,且从其内容看,更多是对入罪的细化规定,而对出罪的描述则过于宽泛,就司法实践来说可操作性并不大。

其次,细察本案,两位犯罪嫌疑人在村级河道用大型炮竹仅炸获6条手指粗细的野生鱼,其行为与用雷管、炸药在大型公开水域禁渔期、禁渔区炸鱼相比较,其社会危害性与犯罪情节显著轻微。司法机关完全可依据《刑法》第三十七条规定,对该种情节轻微犯罪免于刑罚,并由行政机关结合《渔业法》第三十八条第一款、《中华人民共和国渔业法实施细则》(以下简称《渔业法实施细则》)第二十九条中关于禁渔区、禁渔期及非法手段捕捞的规定给予相应的行政处罚。虽然渔业领域的法律、行政法规对违法行为的规制不足以全面评价本案两位犯罪嫌疑人的行为(其对“炸鱼、毒鱼的”与“违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的”情节间用逗号隔开,表示两者间为选择关系。),但并不当然排除其可对两种性质叠加行为,依据加重情节给予行政处罚上的评价,即可在免予刑事处罚的同时由行政主管部门给予相应的行政处罚,进而从程序到实体上真正实现刑法的谦抑性,从而达到过罚相当之目的。

三、类案分析刑法谦抑性之必要性

刑法的谦抑性,是指刑罚作为最为严厉的处罚手段,其必须在其他制裁手段的处罚力度明显不充分、不足以保护法益时,才能加以使用[3]。即在有其他规范可以将某种违法行为合理规制时,则不需要对该行为加以刑事处罚。非法捕捞水产品罪由1979年刑法第一百二十九条修改而来,刑法将法定刑由2年调整为3年,增加了管制刑种,并将其由“破坏社会主义经济秩序罪”一章移至“妨害社会管理秩序罪”一章中。《最高人民法院关于执行中华人民共和国刑法确定罪名的规定》和最高人民检察院《关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》将其解释为“非法捕捞水产品罪”。检察机关可提起公益诉讼,要求被告人在承担刑事责任的同时,承担民事赔偿以恢复生态环境,未来该罪名纳入环境保护大类,指日可待。

近几年(除2021年),本罪案件总量一直呈现上升趋势,且2020年近乎为2019年2倍(见图1)。

图1 案件数(Alpha案例库)

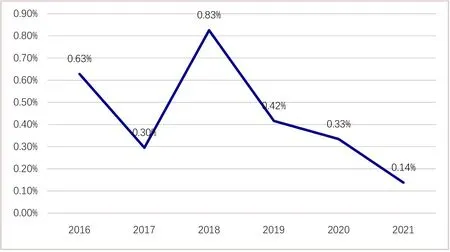

近年来,被诉该罪名的案件,获刑法主刑处罚案件数与当年案件总量比例,一直呈现上升趋势。(见图2)

图2 主刑占比(Alpha案例库)

近年来,得以免于刑事处罚案件数与当年案件总量比率却一直呈下降趋势,近四年尤甚。(见图3)

图3 (Alpha案例库)

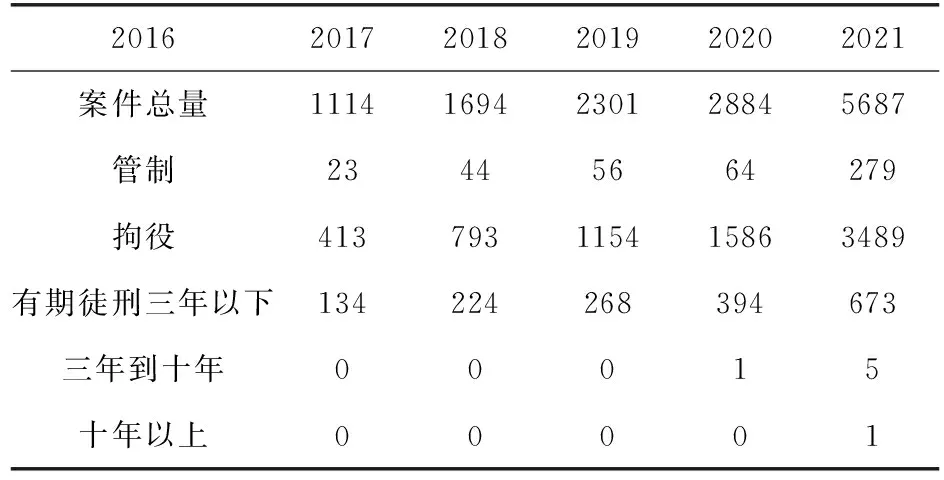

从裁判结果(主刑角度)看,除案件总量、受主刑处罚总量,呈现上升趋势外,量刑上也出现趋重现象,近三年以来案件中出现三年到十年、十年以上量刑的案件,且呈逐年增加态势(见表1)。

表1 裁判结果

2020年环境污染侵权案件中,非法捕捞水产品罪成为第二高发案件[4]。通过Alpha案例库上传的一万七千多个案件数据可见,非法捕捞水产品罪结合以上图表,除每年案件总量逐年增加外,主刑获罪率逐年上升,免于刑事处罚率近年却逐年下降,量刑有趋重之势。可见,对类案的追诉,并未有效从根本上减少类案的发生,反而因为出罪几无可能导致该罪的一审获罪率居高不下。

行政机关基于行政法律、法规做出的对特定案件的事实认定与处理,仅能作为刑事处罚的线索,并不能取代刑事司法机关基于刑法做出独立判断,更不能将行政责任的认定与刑事责任认定划等号[5]。非法捕捞水产品罪不论是《刑法》第三百四十条亦或《通知》第六十三条的规定,都将“违反保护水产资源法规”,即将行政法规作为刑法的前置,使其成为刑事处罚的前提与基础。然而行政法规尤其是行政处罚,一直被认为采用的过错推定主义,即推定当事人有犯意,只要当事人行为违反了行政法的规定,即可给予相应的行政处罚。但在刑行结合的情形下,当某一违法行为符合了行政处罚中“严重”的规定,应受刑事处罚时,其犯意的有无就显得尤为重要。《刑法》第十四条、第十五条将犯罪主观方面明确为必须具备犯意,即故意或过失,其中过失犯罪必须是法律明确规定的。2021年1月新修订的《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称《行政处罚法》)第三十三条第二款明确规定:“……当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚……”这一条被称为在行政处罚中引入了“责任主义”,即行政处罚所针对的是当事人的主观恶意,所谴责的也是当事人在自由意志支配下的违法行为。与刑罚一样,在行政处罚中同样纳入责任主义,被认为是对个人意志自由的尊重,也是《行政处罚法》此次修改的重大进步[6]。但此处仍然需要当事人“自证清白”,而非行政机关需要证据证明其主观是否有故意或者过失。故当在刑行结合类案中,即使有违法行为已经逾越了行政法管领的范畴,进而应由刑法调整,但如果不能从刑法角度证明其确有犯意,则依然要回归到行政处罚的范畴,对其行为仅从行政法角度进行评价和规制。刑法角度的主观方面,是确认一个犯罪有无的必要条件,切不可因已由行政规制过后,即可逾越刑事立法直接给予定性。

刑法的作用既然是保障人权和惩罚犯罪,其运行过程中便不可避免的存在侵害权利、限制自由的可能性。刑法是通过预设行为规范与制裁规范的方式来确保限制权利的正当性,即它本身也是在侵犯人权和损害权利,故刑法的发动必须极为慎重[7]。刑法的适用中如果不能证明犯罪嫌疑人有主观上的故意或过失,或发现有情节轻微、社会危害性极小、重复犯罪可能性极低等可免于刑事处罚的情节,则其不应认定为犯罪。若刑法适用后产生的社会效果,是让老百姓在生活中无所适从、如履薄冰,则是对其自身谦抑性的否定。故而,那种将群众的违法行为动辄规定为犯罪的立法不可取[8]。

四、类案中刑法谦抑性的实现

非法捕捞水产品罪类案虽然须先具备行政违法性,然而并非所有违反渔业行政法规的违法行为都必然构成犯罪,只有情节严重,应当受到刑罚处罚的行为,才能被立法机关追诉进而可能构成此罪。因此,非法捕捞水产品罪作为一种刑事犯罪,必须满足犯罪的基本构成要件。与此同时,即使是非法捕捞水产品罪等环境保护类案件,也不能只考虑抽象的公益性,不考虑具体的法益侵害性。如何在更好规范非法捕捞水产品类违法行为的同时,处理好行政与刑事交叉类案件,充分体现刑法的谦抑性原则的基础上,兼顾行政处罚的合理性,显得尤为重要。

Gunter Heine提出的分级惩罚模式值得借鉴: (一) 抽象危险模式。在这一模式中,刑法条文不具体体现环境污染行为,而是基于行政法规范对该行为前置的行政决定进行补充,并施以处罚。(二)具体危险模式。该模式将对环境的具体威胁视为刑事责任的先决条件。此时行为人的行为可能对环境构成的抽象危险不足以构成刑事责任,除达到行政规范的危险级别,且经评估后存在实害威胁。(三)严重污染环境模式。该模式下,行为人的行为已经造成严重的环境污染后果。此时,刑罚可直接处罚,刑法和先前行政决定之间的联系完全消除了。在这种情况下,即使行为符合行政规范的规定,严重的环境污染也可能受到惩罚[9]。

结合三种模式,刑法应配合不同的处罚模式体现其谦抑性:

首先对于抽象危险模式。此时刑法并非简单依据行政认定和处理进行刑事处罚,而仅能将其作为线索。实质上,依然是刑事司法机关运用刑法对具体行为予以评价,即不论采几要件说,该行为经过刑法的价值判断是必须的。此时刑法的谦抑性的体现,可结合《解答》精神,在刑法评价的过程中,充分结合行为人主观因素(包括动机、故意),涉案行为的具体方法、所用工具,涉案水生生物的损失大小及事后修复生态环境的程度等诸多方面因素,综合加以考量。如类本案行为人虽在禁渔期、禁渔区用禁止方法捕捞,但若其并无刑法犯意、方法工具危险性极小且所涉物种并非濒危,处罚仅限于行政法范畴并无不妥。

其次对于具体危险犯,一般的危险状态并不足以构成此罪,须经行政规范前置评估其实害是否可能达到某一程度,该程度使得渔业环境破坏风险产生严重危害结果的具有高度盖然性。但此时是否即是刑法介入的最佳时机,还应考虑成立犯罪所需要的危害行为,其所具备的危险性应当远高于同类型的一般行政违法行为,并对该罪所禁止的危害结果的产生具有相应的因果联系[10],即已满足我国《刑法》情节严重之规定,从而足以启动刑法给予其评价,从而入罪。

最后的严重污染环境模式,因该行为已经造成渔业资源的严重破坏,虽然其行为可能未被行政法规范囊括,但不影响刑法对该行为违法性的独立判断。即对该行为应否得到刑法上的处断,并非取决于行政法规范是否对此行为给予否定性评价并明确应假以刑事处罚。刑法可绕过行政规范直接给予评价,即使行为本身可能符合行政法律规范。此时的刑法谦抑性则应从违法性认识、期待可能性等角度,充分体现其保障人权、惩罚犯罪的基本任务。

五、结束语

法律尤其是刑法不应是一台冰冷的机器,它应该具有人性正义和伦理情怀,这种正义与情怀应当融入对社会公序良俗的理解,对普罗大众朴素情感的关切,对受害人的告慰和补偿,给予犯罪人应有的刑罚和保护。如果刑法规范的适用完全掉入字面适用的构架与标准,那么“天津大妈汽枪案”与最近的“鞭炮炸鱼”案在未来还会层出不穷。这既是对司法资源的浪费,也是对刑法调整对象识别的失调。

刑法的适用是对社会关系的二次调整,即刑法调整的是其他法所调整而又超出了其他法调整能力的社会关系。即如果其他法律足以规制某些法律关系,则不需要动用刑法这一最为严苛的法律规制。刑法应成为刑事违法者头顶上的“达摩克利斯之剑”,而非评价约束一切不当行为的“戒尺”。