以李可染、傅抱石为例看近现代山水画写生的讲究

2024-01-09刘庆

古人言“师造化”,山水画以自然为师,写生是主要手段之一。写生并不是单纯的描摹自然,否则就成了用中国画的材料绘制的风景画。写生之“生”的意味在于自然的生机、生动、生命和生气。写生画贵在能够夺自然之“生”,生则活,活则气象万千。

写生的传统

在传统中国画的资料之中,我们不难发现古人写生的相关记载。例如五代时期的大画家荆浩就时常写生于太行山中,其《笔法记》中记载了他关于写生的一个典型事迹,即在山中见一松树,不论从树的姿态,还是其生命力气息,都令荆浩折服,于是日日写生不倦,其言“凡数万本”,可见所下的功夫之深,可惜都没有流传下来。元人赵孟頫的《鹊华秋色图》画的是济南周边的鹊山和华山景色,通过对比我们发现,赵孟頫笔下的鹊山与华山与我们今天所见基本一致(图1为华山图与真景对比),可见当时赵孟頫在创作这幅作品时一定有了一定量的客观写生作为稿本。到了清代,比较重视写生的就是石涛、梅清等,特别是在黄山、新安江一带,有大量以写生为基础的作品流传。石涛说“搜尽奇峰打草稿”,点明了其写生的两大关键所在,其一是“奇”,其二是“草稿”。“奇”是指善于抓住写生对象的特点,“草稿”只是起到了搜集素材的作用,多不完整,这也与古人的写生方式有关。古人写生多是在布囊中装小块的纸片或绢片等勾画局部作为素材,更重要的在于“目识心记”,而非完整性的追求,这也是传统山水画写生所不同于现代山水画写生的关键所在。

现代写生观念的转变

传统山水画中的写生是为创作服务。创作既要有出发于写生的生机、生趣,又要有“中得心源”的内在酝酿与艺术处理。现代人的写生习惯性将这几点融合在一起,成为近现代山水画写生典型的特征。写生观念的现代转变,必然产生新的该注意的山水画问题,其一就是不仅要保留写生过程中对“生”的获得,还要同时照顾到一幅完整作品该讲究的章法、虚实处理、空间安排等问题。其二,直接面对大自然,选取物象,组成画面,容易混淆山水画与风景画的区别,很多人其实是在用中国画的材料方法画水墨风景。特别是在有着上千年传统的山水画发展面前,新的方式与手段,都没有那么快能够被大家所接受。在这方面,最具开拓与革新精神的画家,无疑首推李可染和傅抱石。

李可染前前后后进行过好几次长时间的外出写生,而且大多数都是在现场就完成了相对完整的作品。在这期间,发生了山水画史上一桩有名的公案。1955年,李可染带着自己写生的精品,准备在北京办展览,特请自己的老师齐白石为写生画集题字,于是齐白石就写了“李可染水墨风景写生画集 九十五岁白石”几个大字。在白石老人看来,李可染的写生是“水墨风景”,而非严格意义上的“山水画”。在今天看来,李可染当时的那一批写生作品虽不及后期的艺术完善,但从笔墨趣味、画面处理等多个角度,都为近现代的山水画写生新面貌开启了时代的大门。

相较于李可染的写生,傅抱石虽然没有与传统方式拉开那么大的差距,但在体系方法、语言创新等方面的成就与推动作用都意义非凡。傅抱石的现场写生大多以铅笔速写完成,也不会勾勒得特别具体,但每一张速写都相对完整,回去之后就可以借助这些速写直接转化成水墨作品。這些水墨作品仍然具备很强的写生感,又在笔墨中融入了丰富的变化特征。可以说在傅抱石的笔下,近现代的山水画写生翻开了更加成熟的一章。

李可染、傅抱石的山水画写生

傅抱石先生曾经用“游”“悟”“记”“写”四步来阐述山水画写生的过程,其中前三个步骤都是写生前的准备工作,层层递进。“游”即是游览,以放松的心态观赏体会山水的气息,而不是坐下来对着一个景就开始画。“悟”是在体会之后的自我深入,包括对画面意境、构思、立意等的理性确立。“记”的关键不仅是用笔记录,更重要的是用心来记。自然之内,包罗万象,景物粲然,取舍很重要。取舍并不是说从自然中选取自己喜欢的东西组成画面,也不是画面中需要什么就在自然中找到合适的物象,而是找到自然中最有特点、有代表性的东西。例如李可染画的绍兴(图2),就抓住了江南水乡的黛瓦白墙,几艘撑船在水中点缀,其他的都虚在画面的氤氲中。山水画的“舍”是深入观察,是艺术主动性的关键;只有做到最大的舍,舍到不能再舍,留下的才是一张作品最需要的精华部分,与单纯地为了完整画面需要而做出的取舍是不同的。“写”是完成的过程,是“笔”的表达形式,不同画家面对同一景色的写生,往往是不一样的。主要是不同的人笔墨不同、构思不同、立意不同,这也跟不同画家对画山水的积淀深浅有关。

李可染的山水画写生与傅抱石的山水画写生形成了鲜明的对比。比较而言,李可染仿佛没有像傅抱石那么聪慧的写生步骤和自然情感的投入,在李可染的写生中更多的是看到了他的苦功,下大力气,一定要画好。从两个人的速写来看,李可染画得非常具体,客观自然的每一块山石结构都被画得很清楚,基本就是一张深入的素描。而傅抱石的速写看上去寥寥几笔,只勾勒大体轮廓、主要元素。这与他们的水墨转化,包括与自我画风的统一是密不可分的。可以说,李可染的写生更加尊重客观形态,是较理性的;而傅抱石更注重感性的自然体会的情感代入,结构往往点到为止,甚至有时候情感到了,结构处理还有不完善之处也无所谓。李可染的写生每一张都非常全面而完整,虽然在情感带入方面有待精进,但他更注重画面本身关系的处理。第一,他主观地强化了具有代表性的特征物,混沌化不重点的景物等。例如李可染画的《峨眉清音阁》,画面中凉亭与走廊着稳重的朱砂色,树木与牛心石等以近乎浑融在一起的笔墨环绕在周围,起到了主观突出对象的画面经营效果。第二,强化结构间的虚实对比。在李可染的写生画中,有明确的符合山水画创作的近中远三段关系,拉开虚实关系,使写生画的作品感更加强烈。第三,李可染特别注重画面中纵深空间与迎面正对空间的搭配关系,使画面在类似于宋人山水的厚重之中,有了一些宽松、通透、丰富结构的组织方法。第四,他对结构与结构衔接之处的处理细腻且丰富,这种处理连贯了作品的气息脉络,使孤立的各个结构贴切地笼络在一起。第五,他对画面中色彩的渲染运用,例如其作品中经常罩用大量的赭石色、灰黄色以表现黄昏的色调,用草绿色带入自然清新葱翠的气氛,使写生中的自然气息味道更足。第六,对画面中光感的表现。虽然在现场写生中光线是经常变化的,但李可染还是有意无意地带入一些莹莹有光的感觉,有的是侧光或背光(这种在其创作中尤为明显),有的就是正面来光,以虚虚涩涩的笔法搭配粉嫩的颜色,用一种泛泛的清透效果表现光感。

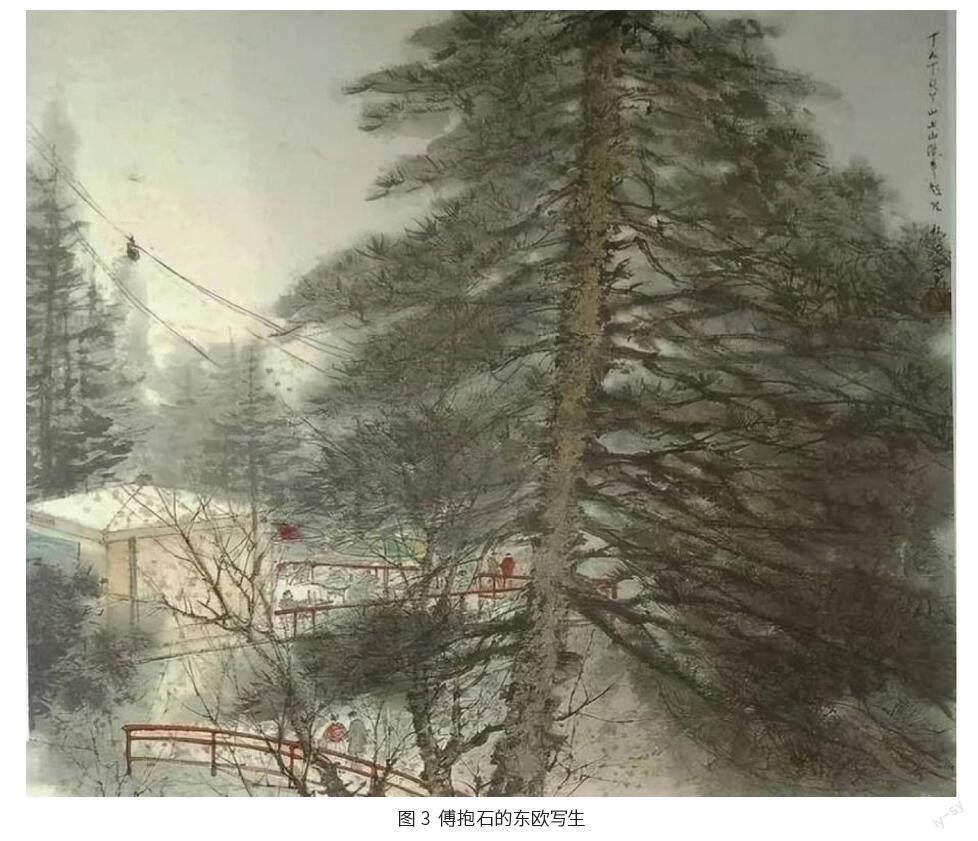

傅抱石在写生的画面处理上与李可染最大的不同点在于两个人对空间认识的不同。在李可染的画中,空间就是物象所在的空间,这种空间叫正空间,即隐象空间,空间是隐在物象之内的。画面中先有物象,处理好物象之间的位置关系,然后自然说明有空间,不怎么单独做空间的经营。而在傅抱石的写生作品中,能感觉到一种负空间,也叫显象空间,物象不是空间,画面中看不见摸不着能明确地意识到的这个空间才是空间。这个空间是已经建立好的,即使没有物象,这个空间也早就存在了,然后才在已有的空间里安排物象。空间的建设是一种意识建设,是一种心理架设。傅抱石的空间相比于李可染的空间来说更加宽松,意境更足,有空气在其中,画面之中是一个世界,画纸只不过是通向画面世界的一扇窗户,画外还有画的感觉。傅抱石的写生画中还有一个特点,他采用了西方绘画里的“近大远小”的观念,如其东欧写生册的《TATRA山上山缆车起点》一图(图3)。傅抱石夸张地将一棵松树占据了画面的大部分空间,我们可以通过树的缝隙和一侧的空白,看到树后的被主观缩小的房子和休闲中惬意的人物,突出了前后空间关系,强化了主体物的视觉张力。这亦是一种极巧妙的正对空间与画面纵深空间的夸张组合处理,手段之新奇,令人不得不叹服傅抱石的艺术处理。傅抱石的另外一个特点是其特别会处理山水画的开合关系,这种开合关系是不以位置关系为导引的,完全出于作品的抽象章法考虑,他会有意识地将隔得特别远的几个物形相互呼应地结合起来,给画面一种大的气魄。

虽然傅抱石的大多数写生是根据速写在室内完成的,但他在画面中基本上完好地保存了从现场获得的写生感。他的作品特别强调画家自身的思想感情及意境。在其看起来不拘细节的背后是极其细腻的笔墨处理,丝丝入扣的勃勃生机才是写生画最本质的艺术力量。

山水画写生是一个大课题,到自然中去获取艺术的养分,不仅不同的人遇到的问题、处理的方法不一样,而且不同的地貌、气候、天气、时令、光线不一样,给画家的感受也不同,画面处理就会不一樣,不可能程式化、概念化,或者是套用现有的办法,这些都是不可取的。对于写生来说,前辈艺术家就是老师,他们给我们开了一个好头,不能走马观花看看热闹就完了,也不能对他们的画不加思考地学学样子,要开动脑筋深入了解,知道表象背后的讲究以及其中蕴含了怎样的思想,我想这是学习前人的关键。另外一个老师还在自然之中,在生机、生动、生气、生命的内心感受酝酿里。写生的“生”还有一层意思,即代表不了解的、有待深入的、始终保持一种好奇的新鲜感,全情投入,这种新鲜感也是山水画写生的保鲜剂。

写生需要“生”,同时也需要“熟”,这个“熟”是指对笔墨的修炼要不断地精熟、纯粹。有的画家认为山水画最简单,多一笔少一笔无所谓,其实真正好的山水画需要精纯再精纯、锤炼再锤炼,去掉糟粕,留下来的才是千金不易的墨华。这是艺术家对于作品的一种崇信态度,唯有这种近于苛刻的艺术态度才是绘画人真正的讲究。

作者简介:刘庆,男,汉族,山东诸城人,烟台科技学院,硕士,助教;研究方向:中国画。