作为符号艺术的绘画

2024-01-09杨娟

《视阈与绘画:凝视的逻辑》是当代英国著名艺术理论家、艺术史家诺曼·布列逊(William Norman Bryson)的“新艺术史”三部曲之一。他批判贡布里希的感知论使得绘画的社会性和历史维度被忽略,提出绘画是符号的艺术这一观点。他坚持从唯物主义视角研究绘画,归纳了唯物主义艺术史的两组关键词—档案的和批判的。他指出西方传统遮蔽了劳作的身体,图式在选择的母体中被提出,绘画过程的延续性被否定,双重掩盖的结果使绘画无法作为符号来思考,影像只能作为感知的再度呈现。为了消除身体僵化的凝视,我们应有意识地进入瞥见的视觉实践,关注劳作的身体,关注绘画如何引导阐释,思考被绘画激活的社会构成中的话语。

二十世纪六七十年代以来,视觉艺术的范围不断扩大,出现了与传统美术史研究相对的“新艺术史”。艺术史的研究方法趋向多元化,其中包括新马克思主义、符号学、图像学、女性主义、结构主义等多种方法和流派。符号学的研究方法兴起于20世纪60年代、流行于80年代,代表人物有罗兰·巴特、夏皮罗、诺曼·布列逊等人。

诺曼·布列逊1949年出生于英国苏格兰格拉斯哥,现为英国伦敦大学斯莱德美术学院教授、艺术史和艺术理论研究中心主任。他主张从符号学的角度研究艺术史,其著作《视阈与绘画:凝视的逻辑》《语词与图像:旧王朝时期的法国绘画》《传统与欲望:从大卫到德拉克罗瓦》被称为“新艺术史”三部曲。《视阈与绘画:凝视的逻辑》回答了什么是绘画,绘画和感知的关系是什么,绘画与传统、权力的关系如何表现,凝视的逻辑表现为什么等问题,不仅推动了艺术史研究的进程,也在这个符号和图像泛滥的视觉文化时代为我们重新审视处于社会话语中的影像提供了新的视角。

什么是绘画

在本书的前三章,布列逊否认了恩斯特·贡布里希在《艺术与错觉》中提出的“绘画是一种知觉的记录”这一观点,以及阐明了他否定感知论的原因。贡布里希受到卡尔·波普尔不完全归纳理论的影响,提出认知图示是画家的主要誊抄工具。卡尔·波普尔在其著作《认知图式》一书中提出P1→TS→EE→P2的循环理论,其中P1指初始问题,TS是尝试性的解决方案,EE指去谬,假设的优劣得到证伪,其结果是产生新的问题P2。贡布里希以此类比画家的工作,即“涉及影像生产的传统认知图式习俗在新颖条件压力下的逐步改变”所构成的持续发展。正如科学真理无法从实证经验中得出,绘画也不能寄希望于生产出一个真实确凿或绝对能够完美对应于视觉真实的影像,由此本质拷贝的可能性被弃绝。贡布里希认为在眼睛与世界之间、在视网膜与画布之间还存在一種“认知图式”,正是“图式”决定了艺术家看到什么,想看到什么,以及能看到什么。他的理论核心在于超越认知图式而接触世界,抵达不断被测试认知图式的世界,当意识和世界能发生亲密无间的接触时,生产本质拷贝的唯一困难就在于认知图式的操作或是画家手部的问题了。但是在这一进步理论中,波普尔和贡布里希似乎也犯了不完全归纳法中“积累主义”的错误。布列逊认为贡布里希的感知论压抑了影像的社会特征以及它作为符号而存在的实际情况,贡布里希对于感知心理学的强调使得绘画的历史性和社会维度被忽略。

布列逊指出贡布里希的“图式—矫正”理论与普里尼的艺术史进步论相似点体现于相信绘画在理想状态下朝着“本质复制”的目标不断逼近,他将这一再现论的绘画传统类比为胡塞尔意义上的“自然态度”。他认为自然态度的视界包含了五个特征:第一,历史维度的缺失。历史在影像的生产阐释过程中没有触及本质,仅作为表面发生变化的景观。第二,二元论。画家的存在被描述为两个点,视网膜和画笔。这一认识论的背后潜藏着这一认知,世界是卓越的,而画家只是在画纸上记录世界的一般工具。第三,以感知为中心。绘画属于感知领域,因而不能精确感知世界的画家是劣等的,他无法朝着本质拷贝的目标前进。第四,风格是限制,阻碍了影像被观看的凝视吸收的速度。达到本质拷贝目标的绘画不应具备任何风格标志,完美的绘画要褪去一切人工生产的痕迹。第五,传输模型。影像的主要目的是将感知从画家传输给观者,这一传输仅与发送者和接收者有关,在此之外的社会结构是被忽略的。而布列逊采取了与自然态度完全对立的视角来研究绘画,即唯物主义视角。

由于风格学过多注重形态学分析而忽略了图像的语义维度,图像学则忽视绘画实践的物质性,布列逊提倡对绘画符号的“能指”和“所指”给予同等关注的“结合分析”,这一前提是承认“绘画作为一种符号”的事实。模仿论阻碍了符号作为艺术史的知识对象,它将再现视为一个感知的过程,原初的视像一旦被传递,模仿的条件就能够被满足,因而模仿论可以总结为识认(recognition)。识认的逻辑体现为,观者在面对图像时,不是被动地接受图像传递的感知材料,而是对图像进行识认,识认发生的场域是社会,其规则由文化决定、由文化生产。

写实主义影像的说服力不是来自本质拷贝,而是来自符号的显义和隐义之间被建构的差异性。这一差异所产生的过度的命运取决于官方图像学维持自身权利的能力,由此解释了文本的延续和历史绘画的中心地位,以及真实效应的消失。

绘画为何无法被作为符号来思考

第四章布列逊提出“绘画是一门符号的艺术”这一观点,同时分析了形式主义研究与索绪尔的符号系统中存在的弊端,他认为形式主义忽视了绘画所处的社会话语,绘画的语义只有在与社会构造的互动中才能被识认,并且随着话语的波动而变化。因为影像通过与话语的互动生产意义,获得识认,所以唯物主义的艺术史既要重视过往的影像与话语互动留下的证据,并建立其与社会构成的历史发展的证据之间的相关性,也要关注与一直处在社会构造中循环的话语接触的影像产生的新意义。由此布列逊指出唯物主义艺术史的特征,一是档案的、历史书写的;二是批判的、诠释的。

第五章中布列逊通过分析欧洲的绘画传统探讨为什么其无法将绘画作为符号来思考。他提出西方绘画的构图、色彩、笔法和技巧等建立在对指示性关系否认的基础之上,建立在画家延续的空间、劳作的身体消失的基础之上,这种否认和消失既是对画家而言,也是对观者而言。反观中国画是建立在对指示符号的承认甚至发扬的基础上,例如谢赫的六法中强调的“骨法用笔”。在西方油画中,背景和颜料都要服从消除性命令,笔迹掩盖画布,笔迹又遮盖笔迹。而中国水墨画中一切人为的痕迹都具有可见性,从绘画轨迹中我们也可以想象到画家劳作的身体与延续的空间。

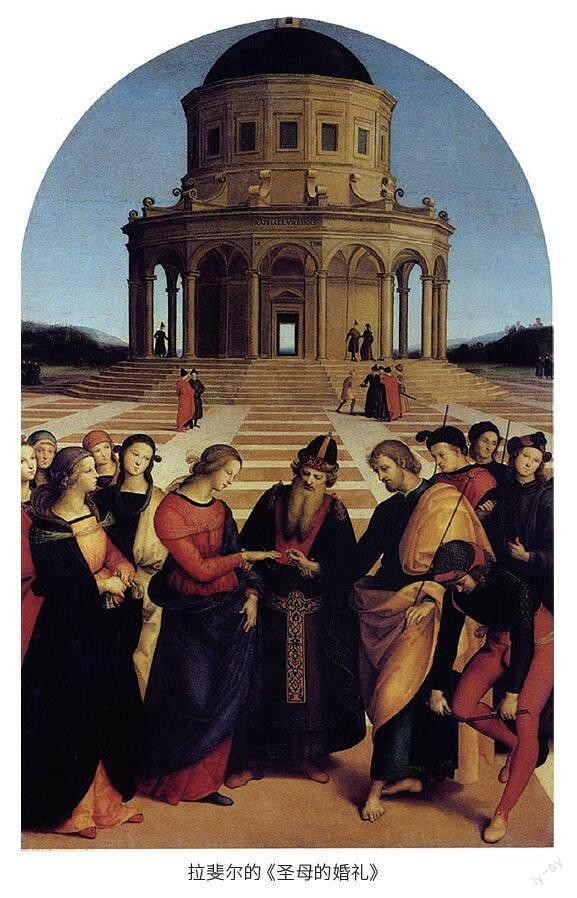

例如在西方油画中,文艺复兴盛期拉斐尔的《圣母的婚礼》,画面中覆盖性的笔触完全遮蔽了艺术家的创作过程,观者无法看到艺术家实践的身体,由此劳作身体的空间被否认,一个固定的瞬間被置于画面之中,而观者也只需对画面凝神静观即可。但在中国绘画中,以明代画家文徵明的《七松图》为例,随着画家笔触在画面上的展演,我们可以构想出画家身体劳作的痕迹,我们的目光仿佛也跟随画家流动的水墨在画面上移动,因而观者是用瞥见的方式来欣赏绘画。

与之相对应,布列逊提出凝视和瞥见这一二元对立的视觉实践。凝视是去身体化的视阈,其逻辑体现在:一,在绘画和观看的物质实践中,身体被缩减为最小的认知图式,即视网膜上的黄斑;二,画面中被揭示的永恒瞬间,过程已被从世界和绘画中消除,(画家和观者)凝视的瞬间被置于过程之外,观看建构为时间和空间的消除以及身体的消失。而瞥见诉诸的是延续性时间中的视觉,观看的过程和身体劳作的痕迹都不会被排除在外。瞥见指向的是欲望和实践中的身体,挑战的是理性主义的根基,西方绘画通过遮蔽符号的组合轴和聚合轴,使得被双重掩盖的绘画无法被作为符号来思考。影像的背后是绘画和观看的实践,是符号作为物质劳作进行阐释的活动,我们应有意识地进入瞥见的视觉实践,观照劳作的身体、物质实践的身体。

绘画与权力、话语的关系如何

布列逊在第六章《影像、话语和权力》中勾勒了一个政治、经济和意识实践互动的模型。关于绘画在社会构成中的角色,普遍被人接受的观点是技术自觉论。他认为体现技术自主概念的感知论和艺术赞助分析都忽视了绘画符号的内在社会属性,除了仅属于图像的规则,所有识认规则都无时无刻地与社会经济、政治领域发生互动。图像也并非封闭的符号,它是由多层重叠的符号系统构成,在图像、观者与文化间“循环”。意义的生产也不是静止的,不是在凝视中冻结的瞬间,而是在跨越绘画和观看主体的实践内部连续不断发生的,是与政治、经济实践不断互动的,它具有能动性和易变性。

视觉具有双重性,这意味着在观看的同时也正在被他者观看,作为个体的观看主体进入了视觉性的社会网络;视觉同时也是一种权力,这种权力也暗含着他者的潜在权力。布列逊指出,视觉强调无中介的视觉经验,它可以用二元视觉结构—视网膜和光来表示,而视觉性强调视觉的社会建构,它可以用三元结构—视网膜、符号之屏以及光来表示。布列逊认为在人的眼睛与外部世界之间插入了一道符号之屏,这一符号之屏由社会政治经济领域中的各种话语构成,并构成了视觉性,正是这道符号之屏使人的视觉社会化了。如此一来,我们所见的不仅是一个由光、影和各种几何形状所构成的视觉场,还是一个充满了权力和话语的场所。因此,视觉图像不仅是一种知觉的物质化呈现,还是一个充满各种话语交织和意义的场所。

观者对于图像的识认是一种内在于社会领域的话语实践,并无时无刻不与政治、经济等领域发生着广泛的互动作用。观者的识认是一次又一次的意义生产,其结果是推动话语流的循环来不断地塑造周围的社会文化环境,并由此对整个社会构成起到积极的建构作用。

“所有影像的流动是从它(身体)不可见的筋肉向外,而不是从它(身体)热切的凝视向内的。”在后记中,布列逊又提出了“不可见的身体”引发读者思考,西方绘画遮蔽了劳作的身体,并以“诱惑的愉悦”作为补偿,从而凝视赋予了性以特权位置,劳作的绵延让位于欲望的缠绵。那么对于被否认的劳作的身体的空间,布列逊强调我们要关注绘画如何引导阐释,而不是决定阐释,以及思考被遮蔽的劳作的身体背后被绘画所激活的社会构成中的话语。

总 结

作为“新艺术史”的代表人物之一,布列逊的符号学艺术史观为界定绘画的本质以及绘画与权力、话语的关系提供了新的思路,从批判贡布里希的知觉论到提出“绘画是一门符号的艺术”,他用话语代替知觉,将绘画重新置于社会领域之中。他坚持从唯物主义的角度研究艺术史,强调绘画所激活的识认行为是意义的生产而不是感知,揭示了权力和话语在艺术史中的运作机制。观者对于绘画材料的识认是随着世界的变化而变化的,艺术史也不能宣称拥有对材料绝对的认知。21世纪初,布列逊受到神经元科学的影响,其视觉图像理论略有改变,他独到的见解或许值得商榷,但是在这个视觉文化时代,不仅对于艺术史学科的进步意义非凡,也为我们和异域文化的对话提供了新的思路。

作者简介:杨娟,女,汉族,山西运城人,硕士研究生,四川大学艺术学院;研究方向:文化遗产与艺术管理。