中国古代爱情诗翻译选本在西方世界的传播

2024-01-09舒萌之

李 松 舒萌之

诗歌是中国古代文学中诞生最早也是最正统的文学样式,以《诗经》中的篇什作为发端,经历了源远流长的编选过程。对于读者来说中国古代诗歌浩如烟海难以全览,因而诗歌选本的出现成为必然。《诗经》《楚辞》和《玉台新咏》是最早的诗歌选本,其中歌咏情爱的《玉台新咏》成为主题化选本之滥觞。历代学者在诗歌编选理念、方法的基础上发展出了选本批评,选本批评关注编选过程中文学观念的演变过程及其体现的文学标准,考察编选者的主体性和文化语境的影响。本文的研究对象是西方世界的中国古代爱情诗翻译选本,“爱情”一词对应翻译选本中表述的关键词love,“诗”一词则对应翻译选本中的poems和poetry。选集是翻译和接受研究的特殊领域,具有双重话语属性,是一个“颇有发展前景却鲜有研究的领域”[1](PVII)。翻译选本的内容、标准和原则经由语言转码以及不同的编者、时代而呈现出不同的面貌,体现了文学经典化的排斥性机制。爱情诗作为抒情文学的重要组成部分,学界对于海外翻译选本的研究尚付阙如。通过观察中国诗歌进入西方文化语境时被筛选和翻译的状况,可以了解海外他者接受与阐释这些诗歌时所秉持的观念和立场,从而可以在文化传播上采取更合理的策略。通过研究可以发现,接受语境、情感差异、美学取向、伦理歧异与性别认同这五个因素在中国爱情诗被编选进入西方世界的过程中起到了关键作用。

一、西方世界的中国古代爱情诗翻译选本

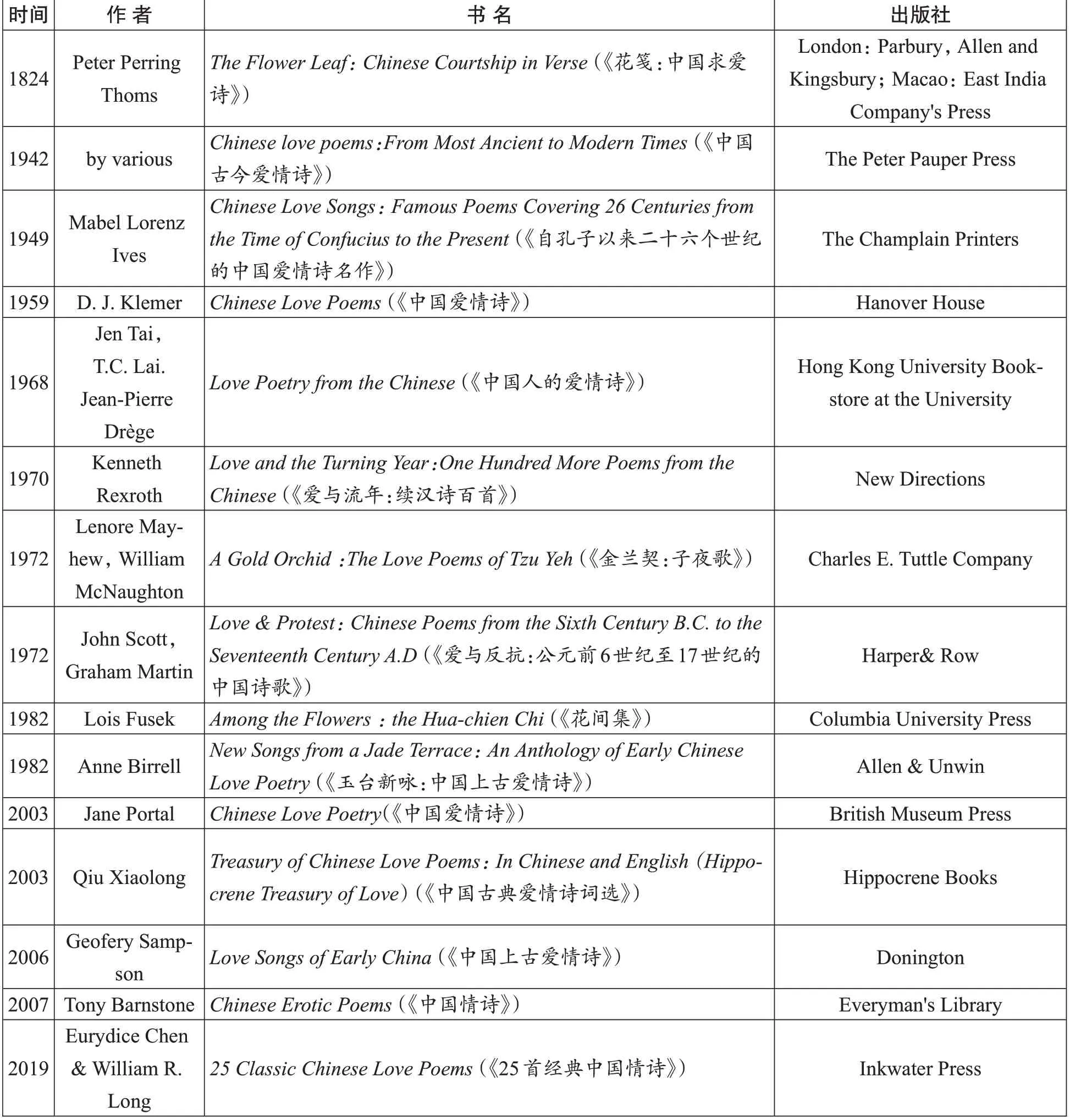

从1824年《花笺:中国求爱诗》问世至今,西方世界现存十多种中国爱情诗翻译选本,时间跨度已达200年,笔者整理如表1。这些翻译选本,可以分为三种类型:第一种,名副其实的爱情诗集。第二种,书名没有关键词love,但从编者(译者)的翻译和阐释来看,是一本爱情诗集。第三种,书名有关键词love,但内容不限于爱情诗。

表1 西方世界现存中国爱情诗翻译选本

文学翻译选本(anthology of translation)是指编者将文学作品通过翻译,在不同的语言文化系统之间进行筛选和转码的成果。艾斯曼(Helga Essmann)和弗兰克(A.Frank)如此总结选本的意义:“就像博物馆对待文物和其他具有重要文化意义的物品一样,选本和文集对文本的作用也如此:以选择和编录的方式来保存和展示文本,投射出编选者对特定领域的解读,阐明关系和价值,甚至培养品味。”[2](P66)近200年以来,西方国家的编选者根据输入国的读者需要,选择、翻译、整理和出版异域文化产品,以上选本即为这个过程的产物。编者身份有的是教授和专业人士,有的是名不见经传的爱好者;大多数是西方人士,仅有三人为华裔主编(或共同主编)。译者对作品的理解,往往难以摆脱自身社会环境、文化背景、教育经历和伦理规范等方面的影响,编选者也如此。以上各翻译选本存在某些倾向和趣味,既有来自主体本身,也有文化和历史语境的影响。

二、中国古代爱情诗翻译选本在西方世界的接受语境

中国古代爱情诗进入西方接受者视野的时代是19世纪初叶。随着殖民帝国的扩张和工业资本主义的膨胀,西方社会开始关注东方殖民地,逐渐受到其文化吸引并产生强烈兴趣,18世纪欧洲的“中国热”源于以东方主义视角对文化乐土的想象。最早进入西方的中国爱情文学是柏西(Thomas Percy)1761年在伦敦出版的《好逑传》(Hau Kiou Choaan,or The Pleasing History),1766年该书的法文、德文译本同时问世,对启蒙时期欧洲社会的价值观和文学观具有一定的影响。1824年,英国人彼得·佩林·汤姆士(Peter Perring Thoms)所译粤西木鱼书《花笺:中国求爱诗》(The Flower Leaf:Chinese Courtship in Verse)于伦敦和澳门同时出版。1867年,法国女作家朱迪特·戈蒂耶的汉诗译本《玉书》出版,成为中国诗歌风靡西方世界的开端。到了20世纪初,工业文明空前膨胀,随着“上帝已死”的精神危机出现,欧洲知识分子对西方文明的基石产生了质疑。在反思本土文化的同时,他们继续向东方民族汲取思想的养料。1904年,克兰默·宾(L.Cranmer-Byng)和卡帕迪亚(Dr.S.A.Kapadia)主编了深受欢迎的《东方智慧丛书》(Wisdom of the East Series),涵盖印度、中国、日本、波斯、阿拉伯、巴勒斯坦以及埃及等亚非国家的文学艺术,持续出版截止至1992年,旨在平等审视东西方文化,以期望恢复西方的人文精神。属于这个丛书系列最早出版的类书就有《诗经》的英译本(1906)。克兰默·宾在理雅各(James Legge)翻译的《诗经》节译本序言中说:“他们(注:指编者)相信,对东方思想的伟大理想和崇高哲学的更深入了解将有助于复兴真正的慈善精神,这种精神既不鄙视也不畏惧其他信条和肤色的国家。”[3](P5)庞德也声称要“在中国发现新的希腊”[4](P227-P234),他主导的意象主义运动以创造性翻译中国古诗而成的《神州集》作为标志,迅速在英美诗坛掀起了翻译中国古诗的热潮,影响深远,其中包括了《长干行》和《玉阶怨》等爱情诗。

从中国爱情诗翻译选本中可以看到西方编选者一种天真、奇幻的他者想象,符合从文艺复兴至冷战之前西方对中国的审视习惯。在1942 年出版的《中国爱情诗》(Chinese Love Poems:From Most Ancient to Modern Times)里,该书的提示(Note)部分说明了诗的来处,包括亚瑟·韦理(Arthur Waley,1889-1966)翻译的《诗经》(1937),吴经熊1938至1939年间以夫人李德兰(Teresa Li)为笔名在《天下月刊》翻译发表的古代诗词,初大告的《中华隽词》(Chinese Lyrics)(1937),英国传教士阿兰·李(Alan Simms Lee,1887-1944)的《花之影:中国诗译本》(Flower Shadows:Translations from the Chinese,1925)和英国东方学家、艺术史学家叟姆·杰尼斯(Roger Soame Jenyns,1904-1976)的《唐诗三百首》;另有葛楚德·乔里逊(Gertrude Lauphlin Joerissen)转译自法国东方学家弗朗兹·杜桑(Franz Toussaint,1879-1955)《玉笛:中国诗集》(La Flute de Jade:Poésies Chinoises,1920)的《失落之笛》(The Lost Flute,and Other Chinese Lyrics,1923),以及彼得·鲁道夫(Peter Rudolph)转译自戈蒂耶等人的诗。其中,由于转译过程中原文特质的流失,乔里逊的译诗在前面所述《中国爱情诗》(1942年)所有作品中最为难解,而风格最是浪漫随性。下面举一首译诗为例:

I am not in love —at this moment.

A flower is no longer full of perfume because a pretty woman has plucked it.①该诗的汉语回译为:此时我并未坠入爱河。这花儿不再吐露芬芳,因一位美人摘走了它。

如果不加说明,很难想象这是张九龄《感遇》12首其一的最后一句“草木有本心,何求美人折”。不但译文完全偏离了本意,而且这首诗也不属于爱情诗。最能体现该选本源流的是首篇《叶之影》(The Shadow of a Leaf),这首诗应该是乔里逊从丁敦龄(Tin-Tun-Ling)《橘叶的影子》(L'ombre Des Feuilles D'oranger)转译而来。乔里逊还有一首意义晦涩的《致欧洲女人》(To the European Woman),原作者标为Chu Se-chuen(身份不明,1873-1898),内容是借篆书的各种形态表达对恋人身体各处的赞美,文不对题。选本共172首诗,乔里逊的译诗被选入多达65首,稳居第一,超过了韦理《诗经》的29首,足见编选者对《失落之笛》的偏爱。她的风格和戈蒂耶相似,正如《光自东方来:法国作家与中国文化》的作者钱林森所说,《玉书》“很难就严格意义上的译介学角度,来检视其移植的忠实与误差”[5](P189)。《玉书》与其说是翻译,不如说是创作,借古典诗歌之灵韵,抒法国人之东方幽情,把自己对于中国的想象杂糅于译文之中。该选本出版于1942年,彼时中国忙于抗战,病弱落后,如印度、埃及、土耳其一般对于西方世界仍然充满神秘感,戈蒂耶式的东方想象对一般读者已足矣。

以“垮掉派”诗人为代表的年轻人痴迷东方文化,模仿寒山离群索居,亲近自然,吟诵着史耐德(Gary Snyder)和赤松(Bill Porter)翻译的寒山诗,以逃避资本主义社会弱肉强食的残酷和人性异化的命运。1977年,在美国诗人学会举办的“中国诗歌与美国想象力会议”中,王红公(Kenneth Rexroth)甚至声称,有些美国诗人“如果用中国或日本习语之外的任何其他的方式来思考,就会有问题了”[6](P22)。这显然有夸张成分,但颇能反映当时美国部分诗人对汉诗的肯定和接纳。在此期间,王红公翻译和编选了一系列汉诗,包括《爱与流年:续汉诗百首》(Love and the Turning Year:One Hundred More Poems from the Chinese),该选本甫一出版就引起轰动,极受当时年轻一代的欢迎,甚至被当作青年男女在“情人节”这一天互相赠送的经典礼物之一[7](P269)。1972年,爱丁堡大学的司各特(John Scott)和马丁(Graham Martin)出版了《爱与反抗:公元前6 世纪至17 世纪的中国诗歌》(Love & Protest:Chinese Poems from the Sixth Century B.C.to the Seventeenth Century A.D),其中首次大量选编了诗词以外的体裁——明代山歌。他们打破了汉诗英译的常规,也确乎有种反抗的意味。司各特自己说:“虽然它们以民间俗语写成,作者却往往是饱学之士——实实在在体现了文化的革命性。”[8](P15)实质上是以中国之“文”载西方之“道”,尽管二者宏旨并不相及。

综合上述接受语境的历时性梳理,有几点颇值得注意。首先,译介的起因。爱欲是人性最根深蒂固的本能之一,爱情诗的创作从人类有诗歌以来就源源不绝。爱情诗这个富有特色的主题被注意到和提炼出来是文学演变的自然结果,如同“寒山诗”“李白诗”“禅诗”这些诗歌典范类型的确定。其次,译介的过程。从1942年模仿《玉书》风格的选本开始,编选者的策略逐渐发生改变,其间主要受到了语境、情感、美学、伦理和性别五个因素的影响,总体趋势是选取范围更广和翻译更规范,趣味上也逐渐脱离了东方主义,但仍然没有摆脱西方视角,形成中国的爱情诗和西方人“自己的”中国爱情诗对峙相望的局面。在此译本编撰过程中中西文学观念之间存在着选择、对话、继承、舍弃以及文化再生产。最后,理解的模式。在情感和文化方面,爱情诗翻译选本对源文本既有顺应性理解模式,也有反差性理解模式。比如英译爱情诗选本在前期有“宗经”意识,选入了多首《诗经》、乐府和唐诗经典作品,而且大多数是温柔敦厚、情深词秀之作,以尽力符合中国爱情诗的“灵高于肉”传统。比如,庞德翻译李白《长干行》时正值一战在欧洲蔓延之际,他用中国诗歌中丰富的意象、简洁的语言来描写离别相思之苦,借以表达自己身处战乱之中的烦闷痛苦,因而在同样苦闷的欧美人心中引起极大共鸣,立刻成为一代文学名作,被反复讨论并入选了几乎所有的诗歌选集,包括爱情诗集。中国爱情诗独有的哀怨和含蓄的特点,也备受西方诗人的理解和关注,甚至被仿写。以上都属于顺应性理解。反差性理解则体现为,西方编选者认为用典是缺陷,不翻译符合经学和礼教的注释,用直白的语言还原爱情诗本色;有时曲解诗人的感情和性取向,把女性解放的思想超前注入文化语境。

三、中国古代爱情诗在西方传播滞后的情感原因

近代以来,东方文化通过欧洲“资本—帝国权力”的话语体系向西方传播,一些吟咏爱情的文学作品也随之出现在西方社会。有的作品深受钟爱,比如古印度诗人迦梨陀娑歌颂爱情的梵文戏剧《沙恭达罗》,1789年被学者译成英文在伦敦出版,随后被翻译成多国语言,在欧洲文学界引起巨大反响;波斯诗人鲁米将人与神的关系比喻为爱者(Lover)和被爱者(Beloved),歌颂爱情、生命和死亡,受到诸如黑格尔、柯勒律治、歌德等西方学者的盛赞,对近代西方产生很大影响,其诗集至今仍畅销;维多利亚时代的绅士淑女陶醉于理查德·弗朗西斯·伯顿爵士(Sir Richard Francis Burton,1821-1890)备受争议的《一千零一夜》(Arabian Nights)译本,将东方想象为情欲解放的天堂,以挑战英国社会的性规范。与上述东方文学相比较而言,中国爱情诗作品在西方的传播相对滞后,从未引起明显的追捧热潮,也从未有中国诗人因善于创作爱情诗而被西方读者树立成典范。究其原因,除中国古代爱情诗和西方爱情诗在整体风格、趣味和诉求上的巨大差异之外,情感因素是其中的关键成因。

在西方诗歌体系中,爱情诗是十分重要的组成部分,不但数量众多,而且可以在公共领域传诵讨论。韦理认为:“从思想到情感,欧洲诗歌最显著的特点是对爱情的执着。这种倾向不仅在‘爱情诗’中十分清晰,而且在任何凸显作者个性的诗歌中都是显而易见的。诗人喜欢在浪漫的光环里表现自己,把他自己视为那个无处不在的情人。”[9](P4)华兹生(Burton Watson)感叹道:“同地域、不同时代的情诗,有着多么差异的传统!男女相爱到处都是一样的,但不同的文化表达这种感情似乎各有各的特异方式。诗人也就曾用不同的方式去抒写。古希腊、罗马的情诗写得那么直露、那么热情,致使欧洲史中他们在文化方面的后代读之会感到红脸,对传统的中国读者来说,很可能也会如此。”[10](PIX)与西方爱情诗的直白热烈明显不同的是,中国爱情诗的情感基调整体呈现为哀怨和感伤。“西方的情诗,不论是男诗人还是女诗人的作品,多是歌颂爱情,或表白忠贞之心,少有写独守空闺的缠绵怨情。”[6](P160)而中国人情感表达的独特之处,在西方研究者眼中是一种独特的固有抒发模式——哀怨,或哀愁。

《花间集》的译者傅恩(Lois Fusek)认为:“‘怨妇’和‘女神’是中国爱情诗中最经久不衰的两个意象。但需要注意的是,在这两种习俗中,重点都是单恋和未完满的爱情。绝大多数中国情诗都带有悲伤和忧郁的情绪,为着这样或那样的原因无法如愿结合。这正是中国爱情诗的奇特之处。”[11](P26)《玉台新咏》的译者柏安妮则分析了钟爱“哀怨”背后的情感逻辑:“他们态度背后的基本假设表达了对生活本身更普遍的思考模式。在这些诗中,时间被视为一种破坏性的力量:他们相信美好之物终将随时光流逝而消亡。与之相伴的是,变化被视为一种消极因素,因为他们认为快乐和幸福是绝望和不幸的宿命前奏。这类爱情诗中压倒一切的生活态度是一种深刻的悲观主义。”[12](P3)在西方诗歌传统中并没有中国古典诗歌中的闺怨体和宫怨体,接触这种文类对西方读者来说是一种新奇的体验。他们不但发现和接受了中国爱情诗的这个风格,还受此影响而创作了类似的作品,如威廉斯(W.C.Williams)的《春日寡妇怨》[13](P171)。诗中寂寞庭院中的丧偶女子,借花草树木起兴的无尽哀思,欲相随亡夫于地下的忠贞,甚至男性诗人以女子之口吻写作,无不和中国闺怨诗的要素遥相呼应。

四、西方接受中国古代爱情诗的美学取向

意象与风格是诗歌的两个基本的诗学特征,中西方民族在长久的历史发展过程中形成了文学作品不同的美学特色。中国古代爱情诗翻译选本体现了世界多种文化的互相映照、互相适应与互相推动,西方世界的美学取向是解释接受成因的密码。

(一)西方学者对中国古代爱情诗独特意象的顺应性接受

中国诗歌的魅力之一在于丰富而独特的审美意象,通过庞德等人的新诗运动早已成为一种关注中国诗歌的共识。葛瑞汉(Angus C.Graham)将意象解读应用于中国爱情诗:“自然逐渐被人工所取代。杜牧笔下的鸳鸯穿着深红外衣,他的池子上覆盖着卷耳的纹路,他听到结冰的吱吱声就像玉石叮当。在李贺的一些诗歌中,已经预感到了九世纪阴柔、绸缎奢靡、花团锦簇、凤凰出没的意象,珍珠和玉石闪闪发光,桂花或熏香浓郁,烛泪淋漓。女性是这种奢华的中心,即使只是作为其中最奢侈的物品;而对女性的爱是那个时代重要诗人李商隐的主旋律。”[14](P142)他将李商隐以意象丰富奇特而著称的《无题》情诗翻译了八首,并在译文中保留了几乎所有意象。如下面这首《无题》“飒飒东风细雨来”:

The East wind sighs,the fine rains come:

Beyond the pool of water-lilies,the noise of faint thunder.

A gold toad gnaws the lock.Open it,burn the incense.

A tiger of jade pulls the rope.Draw from the well and escape.

Chia's daughter peeped through the screen when Han the clerk was young,

The goddess of the river left her pillow for the great Prince of Wei.

Never let your heart open with the spring flowers:

One inch of love is an inch of ashes.

译文将东风、细雨、芙蓉、金蟾、玉虎等意象,以及贾午偷香赠韩寿、宓妃留枕魏王的典故全都保留了。葛瑞汉认为,李商隐最喜欢用的两个关于爱情的意象,一是a continuing thread(不断绝的丝线),一是a candle flame(蜡烛的火焰),并且能在第六首《无题·相见时难别亦难》的颔联中得到印证(“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,葛氏译为Spring's silkworms wind till death their heart's threads,the wick of the candle turns to ash before its tears dry)[14](P146)。柏安妮在博士论文致辞中说,是华兹生(Burton Watson)教授建议她研究中国爱情诗的意象,而葛瑞汉教授也给了她不少在意象翻译上的指导[12]。可见他们对中国爱情诗的研究是有传承的,都认同意象在表达爱情时的独特作用。

(二)西方学者对中国古代爱情诗含蓄风格的差异性理解

与西方爱情诗的写法相比,中国爱情诗往往因为写法过于含蓄,致使有些西方读者和批评家认为它们没有达到“爱情”的应有炽烈程度。葛瑞汉说:“(中国)古典诗歌中的柔情,无论多么深沉,对于朋友、亲戚和妻子来说都是一种精神上一视同仁的温情;任何更激烈的感情都为诗歌创作所不喜,唯一允许可见的肉体陶醉不过是饮酒的酣畅。”[14](P141)利顿·斯特拉奇将中西爱情诗相比较:“西方最优秀的爱情诗大都是关于激情的记录,轻快微妙地表达‘在欢爱的黎明睁眼来到的时刻’(注:济慈诗《塞吉颂》)。中国诗则绝少有迫切狂乱的欲望,而更喜欢以迥异的东方风格,描写多年之后对爱情的追忆而非之前的期盼。”[15](P155)西人普遍的刻板印象由此而生。但也有西方译者和编选者能够理解这种含蓄,并为己所用。如韦理的《诗经》译本(1937)中,多首诗被他归于求爱主题之下,并被其他编选者收录在爱情诗选本中。其中《邶风·静女》“静女其妹,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰”之句,韦理是这样处理的:

Of fair girls the loveliest

Was to meet me at the corner of the Wall.

But she hides and will not show herself;

I scratch my head,pace up and down.

韦理虽然对中国诗多数采取直译,但此处他并没有像有的译者将“爱”直译为love,而是译成she hides and will not show herself,深得含蓄之趣。从字里行间,可以读出主角满怀忐忑和期待,对这位未曾出现的女子爱慕至深。无论是原诗还是译诗都符合孔子所赞赏的“乐而不淫,哀而不伤”标准。

但是,有的译者并不十分欣赏这种传统趣味,他们尝试将“含蓄”转为更明朗的表达,这时就往往会出现某种东方主义审美趣味。比如前文所述乔里逊对张九龄《感遇·兰叶春葳蕤》的翻译,把政治家文人的自我抒发曲解为爱情,这就流于煽情浅薄了;克莱默的选本(1959)中绝大多数是典雅质朴的乐府与唐诗,莫伊(Seong Moy)①莫伊(Seong Moy)是克莱默(D.J.Klemer)的合作者,负责汉诺威出版社(Hanover House)1959年选本《中国爱情诗》(Chinese Love Poems)的插画。的插画却是明清风格的春宫图,显得不伦不类。刘若愚发现:“事实上,最近的一些译者有一种走向另一个极端的趋势,即在中国诗歌中看到无处不在的色情符号,包括这本选集(注:指《玉台新咏》)的标题——幸好柏安妮本人并不认同这一趋势。”[16](P906-907)他委婉表达了对这种风气的不满。

五、西方阐释中国古代爱情诗的伦理歧异

任何历史语境中的人,其行为逻辑和思考模式都无法脱离某种具体的伦理。结合中国社会特殊的伦理背景,西方学者探讨了中国的爱情观和爱情文学。意大利汉学家史华罗的《中国之爱情——对中华帝国数百年来文学作品中爱情问题的研究》认为:“中国的爱情沿着自己的道路发展,其观念与欧洲截然不同,……情和欲(即爱情)不可能从人的灵魂中彻底铲除,但必须依从社会功能即传宗接代的需要,否则就是违反道德基础。”[17](P13)爱情在中西方历史语境中伦理意义也有很大的差异,这种差异会直接影响到翻译选本中译者的修辞和批评家的褒贬。

中西爱情诗对爱情有着不同的伦理阐释,这种差异集中在灵(崇高精神)与肉(真实欲望)的二元关系上。由于儒家礼教社会长期对真实爱欲的压抑,广义爱情诗的创作也呈现出割裂,文人往往以诗载道,抒写抱负针砭时弊,而以词和曲来宴乐酬唱,吟咏风花雪月。爱情诗与艳情诗泾渭分明。在中国古代儒家道德体系中,夫妇作为五伦之一是社会关系的基石,符合繁衍需要的爱和欲是被允许的,只有符合这种需要的爱情诗才是儒家社会所允许和推崇的,比如《诗经》中部分被拔高到微言大义的婚恋诗。孔子将描写恋爱的《关雎》置于《诗经》之首,说明这首诗符合他心目中的中庸之道,从某种程度上奠定了中国爱情诗的基调:既真挚,又不逾矩。超越这个理想限度的爱情诗则会被正统诗选集回避和曲解,乃至被置于道德的反面,如隋朝李谔认定南朝文学“连篇累牍,不出月露之形,积案盈箱,唯是风云之状”,以致“文笔日繁,其政日乱”;刘禹锡批判“万户千门成野草,只缘一曲后庭花”。进入现代后,批判仍在继续。闻一多在给梁实秋的信中也痛斥汪静之爱情诗集《蕙底风》:“《蕙底风》只可以挂在‘一师校第二厕所’底墙上给没带草纸的人救急。……但我并不是骂他诲淫,我骂他只诲淫而无诗。”[18](P127)描写情爱的作品在儒家社会是一种私密的文学,不登庙堂,只在一定圈层传播,很多闺阁之中女性写诗仅为自娱,不愿付梓。这就跟西方社会形成了鲜明的反差。李白、杜甫、白居易等大诗人也写过爱情诗,后人总结其诗歌成就时却不会重点提及,不像莎士比亚的十四行诗成为脍炙人口的吟咏爱情之作。这种隐晦而矛盾的态度,加上中国诗特有的含蓄风格,导致在相当长一段时间内,西方认为中国没多少爱情诗①柏安妮在《玉台新咏》介绍部分中说,自己的这部全译本有助于修正所谓“中国缺少爱情诗”的概念(redress the balance regarding China's alleged dearth of love poetry)[10](P1-2)。。

爱情和艳情概念的对立,在西方诗歌中体现为love和erotic的区别。但是,从爱情诗选本来看,这两个词往往会混用,在意义上不像在中国那样泾渭分明。比如在《金兰契:子夜歌》(A Gold Orchid:The Love Poems of Tzu Yeh)里[19],标题是love poems,但译者序中介绍为erotic poems;《古代情诗类析》(1987)所排斥的认为宣扬封建帝王低级趣味的宫体诗,在西方译者柏安妮的口中,也成了爱情诗(love poetry),而在她提出这个概念时的1982年,《玉台新咏》在中国还未洗清它艳情诗和宫体诗的“罪名”②参见柏安妮在《玉台新咏》的如下介绍:“当时这种新风尚被称为宫体诗,现在我们则可以称之为南朝宫廷诗人创作的爱情诗。”(The new vogue was dubbed at the time “Palace Style Poetry”,what we would term today the love poetry of Southern Dynasties court poets)[10](P1)。。究其原因,在西方传统伦理中,本就存在着“灵高于肉”和“灵肉同一”两种观念,而且随时代发展而变化,两者关系并不像在中国那样长期割裂。古希腊时期,柏拉图在《会饮篇》里借人物阿加通之口表达了“灵高于肉”的观念,认为爱情和情欲不是一回事,且爱情高于情欲。这种观点和传统儒家观点是相近的。古罗马时期,在奥维德所写如何调情和寻欢作乐的名作《爱的艺术》中,实质上“爱”的概念几乎和“性”等同。在欧洲进入基督教时期后,基督教严酷的禁欲主义将灵与肉截然分开,贬低打压人的正常欲望,性成了罪恶渊薮,这样也就抹杀了普通人追求幸福爱情的正当性。这个时期的禁欲主义又和儒家主张有着相似之处。从20世纪六七十年代性解放运动以来,西方性爱观发生根本变革,爱和性的界限已经浑然不分。参考1972年的两个中国爱情诗译本《金兰契·子夜歌》和《爱与反抗:公元前6世纪至17世纪的中国诗歌》,前者是缠绵悱恻的南北朝民谣《子夜歌》合集,后者则选入了多首火热而俚俗的明朝山歌,和最初三个选本的内容已是大不相同。2007年选本《中国情诗》(Chinese Erotic Poems)则直接用了erotic作为标题,既收录传统意义上不登大雅之堂的艳情诗词,也收录《诗经》中的正统情诗。当西方人在面对中国爱情诗时,往往会越过中国传统的“灵高于肉”,而遵照己方传统,寻找同气相求的“灵肉同一”。柏安妮认为,《玉台新咏》和《诗经》《楚辞》体现的是两种诗歌传统。《诗经》《楚辞》中的情诗,乃是为了讽喻、载道和教化男女;《玉台新咏》则体现了南北朝时期的文学自觉,注重自我抒发[12](P23-24)。这两种传统,第一种是灵高于肉,第二种是灵肉同一,都是爱情诗的孳生土壤。华兹生在《玉台新咏》序中赞叹它的创作环境未受儒教思想干扰:“唯有在礼崩乐坏、思想争鸣之时代,人们才能对‘为文学而文学’感到兴趣,不论是出身高贵的名媛淑女、村姑还是歌妓,她们的爱情和形体的姣美都可以入诗。”[10](PIX)然而中国历史上接近思想解放的时期总体是非常短暂的,保守力量每次回潮都会重新发起对异端的全面批判,儒家文化影响之深远也使得“爱情诗”和“艳情诗”的鸿沟无法消失。要之,伦理歧异造成了评判标准的差异,导致西方学人认定的中国古代爱情诗范围和我国所认定的范围有着明显不同。

六、西方翻译中国古代爱情诗的性别认同

与爱情诗关系极为密切的女性主义诗学在20世纪六十年代兴起,女权主义浪潮带动了性别研究和女性主义的学术研究。诗歌领域首当其冲受到了影响,涌现出一批同情女性和高举平权大旗的政治色彩浓郁的诗人,越来越多女性诗人被重新发现,她们的价值也被重新评估,直接影响了西方的诗歌理念。王红公就是受其影响的诗人和翻译家的典型代表,他对中国女诗人群体在男权社会的苦难充满同情,热情赞美她们的真挚性情,对她们通过身体和性意识反抗命运的举动则十分赞赏。他和钟玲合作编译了《兰舟:中国女诗人》诗词合集(1972)[20],成为第一位将中国女诗人作品较为系统地介绍到英语世界的诗人;他特别钟爱李清照,第一个在西方翻译出版《李清照诗词全集》[21],期望通过译介中国古代女性诗歌,为美国女性主义思潮与文学的发展提供女性解放的他国历史案例及现实关照。

西方学者在翻译和研究中国诗歌时发现,诗人主体是男性,而女性作为男性书写的主题是被凝视的对象,在男性的话语中被任意塑造。尽管以女性和爱情为主题的诗歌如此之多,女性的话语权却很少,女性意识几千年来一直处于被压抑的状态。傅恩(Lois Fusek)犀利地概括了她所翻译的《花间集》:“大体上来说,《花间集》的世界是一个女性的世界,这个世界是通过扮演女性角色的男性的眼睛来观察的。”[11](P22)译者柏安妮(Anne Birrell)也评论道:“当宫廷诗人写爱情主题的诗歌时,他往往会选择一个恋爱中的女人而不是恋爱中的男人作为对象。如果有男性形象出现在诗里,要么他是跟女人地位差不多的同性恋爱的对象,要么他就是在悼念心爱的女人。”[12](P8)韦理说:“在公元一到四世纪,女诗人占据了相当重要的位置,虽然在经典云集的时代(唐宋)她们没有留下多少名字。她们诗歌的主题非常单一,几乎永远是‘弃妇’对情郎的‘怨慕’之情。也许她的父亲没法为她另择佳偶,而当时的中国并没有未婚女性的生存空间。她写下断肠诗句的时刻,就是女性一生中最大的悲剧时刻。”[9](P6)这样的女性会让人心生同情,却不像萨福、勃朗宁夫人、埃米莉·迪金森那般个性鲜明。中国女诗人幽怨的诗歌给西方读者的印象单调而面目模糊。

与此同时,在女性主义批评的视角下,研究者出现了某种创造性叛逆。柏安妮界定《玉台新咏》属于palace-style poetry(宫体诗),却又从中发现福柯所谓的a new erotics(一种新的爱欲论),认为南朝女性和男性的笔墨交流产生了超越性别和阶级的平等,只是这种平等随着王朝的灭亡未能充分发展[22](P52)。她把这部宫廷文人编撰的、宫体诗的合集整个归入了爱情诗的范围,推崇女子在诗歌创作过程中的主体性。更有甚者,女性主义批评在后期和性少数群体(LGBT)的平权运动产生了交集。20世纪70年代西方社会出现“同志解放运动”,同性恋在欧美的社会语境中逐渐常态化,酷儿理论(queer theory)也成为显学。西方研究者也受到影响,用这些理论来解释中国古代诗歌。柏安妮在翻译《玉台新咏》中写给娈童的诗时,并没有在注脚里正确指出其真实地位,而只是称其为Lord Lungyang,homosexual lover of a king(龙阳君,君王的同性情人)[10](P347),仿佛这位龙阳君和西方的同性恋者一样,和皇帝是平等的恋爱关系,这就遮蔽了其中的辛酸与阶级压迫。有些学者对男性诗人普遍的亲密社交风格感到惊讶,就直接把这种友谊解读为爱情。比如美国女诗人凯莎(Carolyn Kizer),在她的《杜甫致李白》(Tu Fu to Li Po)中表达了对诗歌本义的颠覆性理解:

May I sleep with you tonight?

Till I flag,or when you wilt,

We’ll roll up drunken in one quilt.[23](P50)

今夜我可以与你共眠吗?

等到我无力垂下或当你凋颓,

我们将沉醉地卷在一张被褥中。[6](P158)

原诗为《与李十二白同寻范十隐居》,凯莎改写化用的句子源出“醉眠秋共被,携手日同行。更想幽期处,还寻北郭生”,是中国男性友人之间常见的友谊表达,没有性的成分。凯莎收录这首诗的诗集《阴》(Yin)获得1985年普利策奖,从书名来看,她正是以女性主义批评的角度与中国古典诗歌对话,误读也由此而生。王红公则将吴藻的诗解读成女同性恋作品,认为吴藻是“仅次于李清照、朱淑真而位居第三的中国杰出女诗人,她有许多女性情人并为诸多妓女写情诗”[20](P135)。他解释道:“在女同性恋诗人中,吴藻虽然略逊于萨福,却仍不失为一位伟大的女同性恋兼女权主义诗人。”[20](P135)这个结论和事实不符,但对于支持女权运动、倾心于女性诗歌的诗人王红公,这种解读正是他的风格。西方译者的反差式理解为中国古典爱情诗的阐释贡献了另一种视角,使这些古老的情诗也染上了现代性的先锋色彩。

中国自《诗经》开始,女诗人的身影就从未缺席,但整体地位不高。到明清时期,女诗人作品的经典化逐渐完成,却只有鱼玄机、李清照和朱淑真等极少数进入了主流诗坛的视野。这些女诗人的作品大多是关于爱情的,但在西方爱情诗翻译选本中,她们的位置起初却不重要。在1942年的爱情诗选本中,仅有杜秋娘的《金缕衣》、卓文君的《白头吟》和班婕妤的《团扇诗》三首女性诗歌入选,其余皆为男性诗人作品;1949年选本加入了江采蘋的《谢赐珍珠》;1959年选本,加入了管道升、子夜、崔莺莺、秦嘉妇。以上三个选本,女性诗人作品是零散的,风格大多是哀怨的。在女性主义运动的影响下,早期翻译选本中所不见的名妓、舞女、姬妾等女性的诗作,也越来越多地出现在西方读者视野中。1972年,勒诺·梅休(Lenore Mayhew)和威廉·麦克诺顿(William McNaughton)翻译出版的《金兰契:子夜歌》明确提出子夜的身份是酒肆的歌女或陪酒女郎[19](P15-16)。在1970年的选本中,王红公选入了六首李清照词,还有朱淑真和寇准侍妾蒨桃的作品;2003年白珍(Jane Porter)的选本加入了薛涛和徐自华;2007年选本加入了赵鸾鸾、鱼玄机、严蕊、黄峨、吴藻等。可以发现,从20世纪40年代至今,选诗在规模上有扩大,时间上从汉魏晋唐扩展到宋明清民国,内容也更加丰富,从零星几首耳熟能详的传统女性诗歌到被主流承认的个性化作品,从符合男权传统的弃妇、怨妇形象到才华横溢、享受和书写爱情的鲜活女性,有着明显的进步。

2007年选本《中国情诗》(Chinese Erotic Poems)[24]中选入唐代女诗人鱼玄机诗六首,超过了李白的四首。鱼玄机是充满悲剧色彩的女道士,她的诗虽然在南宋已成集,却一直被湮没在男性诗人主导的中国诗史中,很长时间都没有进入西方翻译者的视野。直到20世纪90年代,她有三首诗被宇文所安收录进了他于 1996 年编辑的《诺顿中国文学选集:初始至1911 年》(An Anthology of Chinese Literature:Beginnings to 1911)[25],这标志着鱼玄机诗的经典化在比较文学史上的正式出现。第一个鱼玄机诗全译本于 1998 年出版[26]。孙康宜和苏源熙(Haun Saussy)在 1999 年合编的《中国历代女作家选集:诗歌与评论》(Women Writers of Traditional China:An Anthology of Poetry and Criticism)中[27],收录了 18 首鱼玄机诗。从此,鱼玄机诗进入美国各大文学选集和大学里的东亚文学课堂,地位得以确立。从时间线索和历史语境判断,正是由于中国女性诗歌在西方世界的经典化,更多女性诗人才进入了翻译选编者的视野。

七、结 论

埃斯曼和弗兰克认为选本的作用是:“呈现编选者认为是特定领域中最经典或最具特色的文本,或者他们认为对特定读者群体最有用的文本;尝试去固定——或就此而言,彻底改变——已接受的行为方式或传统观点;目的是为了做出畅销书。”[2](P66)某种选本的出现是综合了编选者价值判断、审美能力和市场考量的结果,也是定义类型的一种实践。从地区和国别而论,西方世界对于中国古代爱情诗的编选主要以英语世界成果最丰硕,其中美国又是最重要的目标受众区域。笔者并不否认不同国家与民族阐释异质文化存在的差异性,同时,由于西方历史传统与文化基因具有高度的相似性,因而其基本价值相对于东亚区域来说具有一定的共通性。中国爱情诗选本的传播案例,是汉诗西传交响曲中的一段不甚被注意的乐音,漂流在西方汉诗研究的边缘,其音符和主旋律保持一致,却又有着自己的特色。

西方变异者的爱情诗编选原则,在材料、观念、方法、价值等多个维度反映了个人偏好、知识学认知、方法论依据以及价值观方面的差异:有的对中国古代文化过高的推崇显得过于夸张,有的带有主观性极强的意识形态偏见,有的过分强调作品的美学表现,有的先入为主故作惊人之语,有的缺乏基本的中国感性经验而停留于文字层面的隔靴搔痒。因而,作为跨文化阐释的研究者,我们应该走出自己的思维定式,在接受者的语境和心态中理解其需求与逻辑,进而以对方能够接受的语言、视角或方法展现自我的思想与文化,实现文化意义的彼此激发、理解和融通。翻译选本的编选者在中西文化、文学的交往对话中通过对原作的阅读、翻译、遴选和传播体会到各自的差异,这恰恰是文化对话的契机。只有持续打破认知的偏见,才能理解中西双方诗人的情感差异与契合,中国文学的世界性才有望成为现实。