《红色天空》在侯麦与王家卫之间

2024-01-09吴泽源

吴泽源

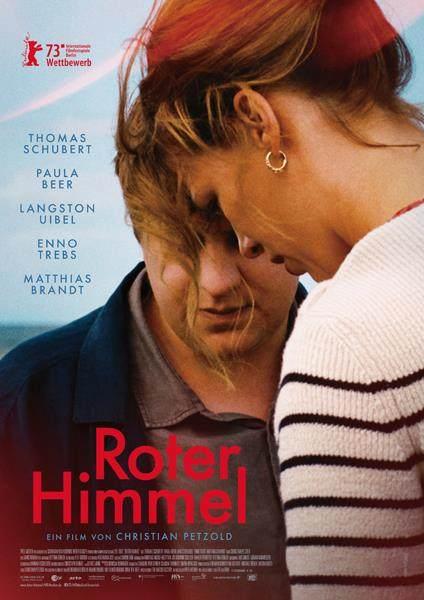

概念至上的佩措尔德

在当代德国电影导演中,克里斯蒂安·佩措尔德可能是最受瞩目的一位。之前的“幽灵三部曲”(《心的居所》《幽灵》《耶拉》)和“移民三部曲”(《芭芭拉》《不死鸟》《过境》),让他在国际影坛收获了良好口碑。于是他趁热打铁,继续推出以“元素精灵”为主题的系列作品。以水女神为主题的《温蒂妮》(2020)是系列首作;在2023年柏林电影节斩获评审团大奖,以火之精灵沙罗曼达为主题的《红色天空》,则是这个系列的第二弹。

通过梳理佩措尔德的创作轨迹,我们能发现一些明显的特点。他的作品知识分子气较重,会围绕某些特定主题,进行近乎论文式的阐释。同时他非常强调概念所占据的核心位置,在如此创作观念的引领下,古典神话角色的命运与现代德国人的处境相交叠(《不死鸟》),二战时期犹太人的颠沛处境,也和当代欧洲阿拉伯裔难民的流离命运相互对撞(《过境》),激荡出奇妙的化学反应。

但我们也不得不指出,佩措尔德的电影虽然概念迷人,却在血肉与肌理上略显刻板,缺了些真实可感的生命力。这个问题在《温蒂妮》中暴露得尤为明显:将一位古典神话中的水精灵与一位当代德国工业潜水员的生活结合在一起的尝试,在纸面上非常有趣,却在转化为影像后很容易堕入在形而上与形而下两端疯狂摇摆、最终却两边都不靠的窘境。

佩措尔德一定是意识到了他在《温蒂妮》中的失策。于是在拍摄新作《红色天空》时,他寻求着一种更轻盈的笔触:形而上的神话元素被隐藏得更深,形而下的日常生活则被推向前台。剧情设定在一段夏日假期中,心事重重的年轻作家莱昂受邀来到朋友费利克斯的海滨度假屋,试图在安静环境中为小说收尾,同时等待出版商的裁决。但在这段本应令自己平静的时光里,他却被动结识了美丽活泼的女孩娜迪亚,和与她关系若即若离的情人德维。莱昂的内心被搅起涟漪,但逐渐临近的deadline(截稿日期)和知识分子的包袱,让他对娜迪亚的情愫变得纠结扭曲,这为4个人的生活制造出了一系列的喜剧和戏剧性。与此同时,一场山火则在内陆蔓延,成为整个故事令人不安的背景音,没有人知道,这段轻盈的假期,最终会不会结束于熊熊烈焰中。

与佩措尔德诸多前作的片名一样,“红色天空”同样充满了潜能。它既在具象层面指代着被山火染红的天空,也在隐喻层面影射着几位主人公之间呼之欲出的性张力,以及在新约《圣经》“启示录”一卷中扑面而来的末世景象。但影片的故事,最终还是没能兑现其片名的全部潜能。山火的巨大破坏力,几乎是被一段野猪在森林中奔跑的镜头和两个辅助性角色的画外死亡一笔带过;而“Memento mori”(终将死去)式的死亡警诫,也没能和人物的欲望互为表里地结合起来。归根到底,《红色天空》仍然讲述着一位以自我为中心的男性主人公追逐女主角,并在追逐过程中觉醒的故事。不论是他的好友、出版商,还是那场大火与死亡,甚至包括女主角本身,似乎都是引领他通往自我觉醒的工具。而在佩措尔德高超诱人的概念构建能力和他只能说是勉强高于平均水准的叙事表意能力之间,依然存在一道巨大鸿沟。《红色天空》与其前作相比已有进步,但这道鸿沟仍需填补。

隐而不发的情节剧大师

与其在叙事和表意方面的温吞表现相比,佩措尔德对浪漫关系的书写和对情爱氛围的烘托能力,却堪称杰出。德国人向来以严肃著称,这容易让人忘记,不论是歌德和荷尔德林这样的浪漫派诗人,还是道格拉斯·瑟克和赖纳·维尔纳·法斯宾德这样的情节剧大师,都是在莱茵河的滋养中长大的。在某种程度上,佩措尔德也是前辈们浪漫衣钵的继承人。

但佩措尔德的可贵之处在于,他对爱情关系的书写,不仅有着德国式的绝望浪漫,同时也带着一丝在欧美创作者中难得一见的含蓄气质。与占有爱慕对象的身体相比,佩措尔德的男主角们似乎总是对他们爱慕之人的灵魂更感兴趣,但他们在追求对方的过程中,又总是那么羞涩、笨拙,以至于幸福的终点看上去永远遥不可及。与之相对应的,佩措尔德的女主人公总像游移的精灵一般飘忽不定,无法被定义,无法被把捉。她们是自由的灵魂,毫不掩饰对倾心之人的情感,却又总是拒绝被定义为一成不变的符号,也永远拒绝成为客体。于是在佩措尔德的电影中,追逐与躲闪相交替的错位游戏一直进行着,这游戏仿佛自从男性女性诞生之时便一直在进行,也必将持续至世界的尽头。

在《红色天空》中,夏日假期、乡间度假屋的设定,与佩措尔德前作相比更为轻盈的调性,和角色们具有艺术家和知識分子气息的谈吐,都会或多或少让我们想起在埃里克·侯麦的电影中,那些对举棋不定的直男角色怀有善意的讽刺调侃,以及那些在喜剧基调之下,对情感百态不动声色的透视。

但在另一方面,佩措尔德制造浪漫情境的天赋,他对女性角色的浓烈爱意,以及他电影中男女角色因躲闪和克制而变得更加激烈的情感关系,都会让人想到另一个擅长制造浪漫氛围的电影大师——王家卫。或许,《过境》《温蒂妮》和《红色天空》的女主演葆拉·贝尔,已经悄然成为佩措尔德的张曼玉。这些电影的剧情,可能很快会从我们头脑中消逝,但葆拉·贝尔的明媚微笑和一袭红裙,却会久久留在我们的记忆里,透过男性导演那道无法彻底理解其所思所感,却依然(或者说——正因为如此而)充满倾慕的目光。