中国各省数字经济与实体经济协同融合发展水平时空演变特征分析

2024-01-08岳斯玮

◆岳斯玮

一、引言

数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术作为核心驱动力量,以现代信息网络作为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,提升经济效率和优化经济结构的一系列经济活动[1,2]。随着社会发展进入数字经济时代,数字经济影响着全球经济发展的各个领域,全球的要素资源、经济结构正在发生深刻的调整,数字经济水平已成为经济增长的关键力量。近年来,我国数字经济发展成效显著,对全球数字经济的发展有着不可忽视的影响。根据中国信息通信研究院测算,2022 年我国数字经济规模达50.2 万亿元,同比增长4.68 亿元,占GDP 比重为41.5%;其中,数字产业化规模为9.2万亿元,同比名义增长10.3%,占数字经济比重为18.3%,占GDP 比重为7.6%;产业数字化规模达到41 万亿元,同比名义增长10.3%,占数字经济比重为81.7%,占GDP 比重为33.9%。可见伴随着数字技术的创新发展,产业数字化转型持续向纵深发展,产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。由此可知,数字经济作为一种新的经济形态,其与实体经济的融合发展促进区域经济的高质量发展功能已经开始显现,数字经济与实体经济的深度融合可以有效地加快传统产业的数字化转型、转变经济结构、促进区域高质量发展,促进各个领域资源的高效利用,促进国内国际双循环新发展格局的建设。

因此,数字经济与实体经济的研究已经引起了众多专家、学者的兴趣。但是,纵观已有文献,当前研究主要聚焦在对数字经济领域和实体经济领域,对两个领域之间的融合发展研究并不多,主要集中在以下两个方面[2~10]:第一个方面是数字经济与实体经济融合的理论分析研究。研究重点是探索数字经济与实体经济的互动机理,促进产业转型升级的路径,如曹正勇、焦勇、胡斌等;第二个方面是数字经济与实体经济融合发展的实证研究。一是对数字经济与实体经济融合的定性研究,探讨二者之间融合的意义、现状、机制、路径,如苏献华和李俊男、郭晗等。二是数字经济与制造业的融合的定量研究,如刘昭洁、周晓辉等。

综上,当前研究主要聚焦在数字经济与实体经济融合发展的机理、策略等方面,而对二者之间融合发展的量化研究比较少。然而,数字经济与实体经济融合发展水平的测算,对改善和深化数字经济赋能区域经济的高质量发展,具有很重要的现实意义。因此,建立数字经济与实体经济融合发展水平评价指标体系,构建数学模型,测算出中国各省数字经济与实体经济的发展、协同融合水平,对数字经济与实体经济的融合发展水平进行评价就有很重要的理论意义和现实意义。

二、研究设计

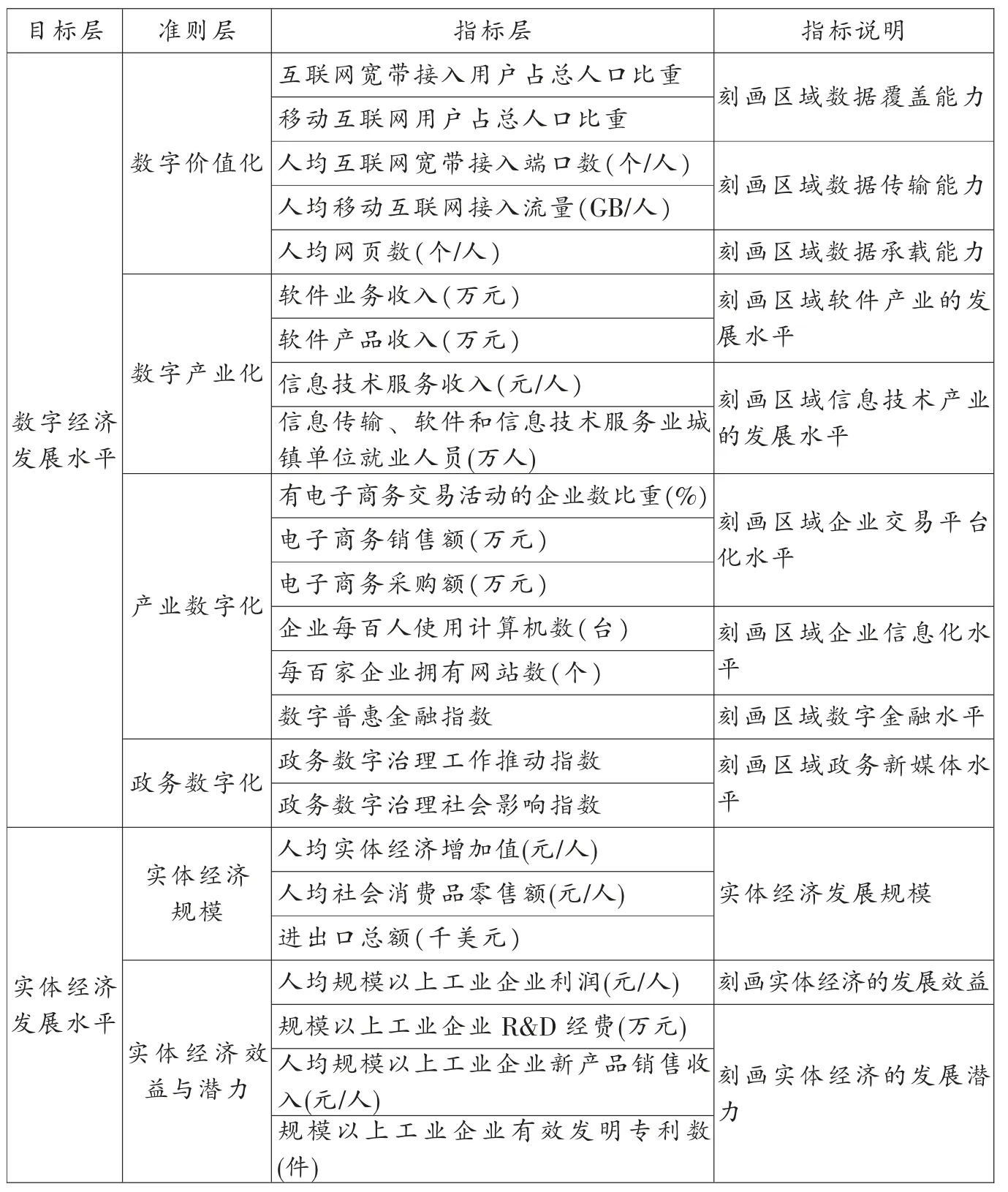

(一)数字经济与实体经济协同融合发展水平评价指标体系

在数字经济子系统指标体系的构建方面,参考中国通信研究院发布的《中国数字经济发展报告2022》,从生产要素、生产力、生产关系三个方面来看,数字经济主要涉及四大部分:一是生产要素,即数据价值化,主要体现在数据覆盖能力、传输能力、承载能力等方面;二是生产力,即数字产业化与产业数字化,数字产业化主要是指数字技术创新成果在产业中的转化,主要体现在软件产业、信息技术产业的发展方面。产业数字化主要是指传统产业应用数字技术,开展数字经济嵌入实体经济发展的新模式,主要体现在企业信息化、交易平台化、数字金融等方面;三是生产关系,即数字化治理,主要是指数字化公共服务等。因此,从数字价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理化等着手构建中国数字经济发展水平评价指标体系。

在实体经济子系统指标体系的构建方面,目前有关实体经济的界定没有一个明确的标准,当前研究主要是从以下两个方面来考察:一是采用实体经济总量、规模以上工业总产值等指标来表征实体经济;二是从实物量投入、信贷支持、市场环境和经济产出角度通过构建指标体系来测度实体经济[6~10]。借鉴上述研究,从实体经济发展规模、实体经济效益、实体经济发展潜力等三个方面来刻画实体经济的发展水平。其中,实体经济规模,用除金融、房地产以外的行业增加值来量化;经济效益和发展潜力评价指标选取时,基于工业是实体经济的主导力量,又是数字经济与实体经济融合发展的关键领域的考虑,选取规模以上工业企业的经济效益和发展潜力来刻画实体经济的效益和潜力。

综上,遵循科学性、系统性、完备性、层次性、可操作性原则,构建出数字经济与实体经济融合发展水平评价指标体系,具体见表1。

表1 数字经济和实体经济协同融合发展水平评价指标体系

(二)评价方法与标准

1.发展水平评价模型。功效函数法是一种测算评价对象综合水平的方法。其原理是对每一项评价指标确定一个满意值和不允许值,以满意值为上限,以不允许值为下限,计算出各指标实现满意值的程度,以此确定各指标的得分,在此基础上,通过加权平均计算综合得分,从而得到被研究对象的综合情况。为了避免主观因素影响,在利用功效函数测算数字经济与实体经济发展水平时,利用熵权法来计算各指标的权重,构建熵权—功效函数模型,具体如下:

假设数字经济与实体经济子系统中,有m 个评价对象,每个评价对象有n 个评价指标,第i 个评价对象在第j 个指标上的指标值为aij,对于正效应指标以最大值作为满意值,最小值作为不允许值;对于负效应指标以最小值作为满意值,最大值作为不允许值。

①计算各指标的功效分数a*ij:

对于正效应指标:

对于负效应指标:

②计算第项指标的贡献度

③计算第项指标的熵值:

如果Pij的值为0,则令ej=0。

④计算第j 项指标的熵值权重:

⑤计算数字经济与实体经济的发展水平得分:

根据模型原理可知,dt∈[0,1],且越接近1,表明子系统的发展水平越好。

2.协同融合度评价模型。数字经济与实体经济是两个既相互联系、相互作用,又存在差异的子系统,与物理学中容量耦合的概念有一定的相符性。因此,在评价两者之间融合水平时,借鉴容量耦合系数模型对数字经济与实体经济的融合水平r 进行测算,具体如下:

根据计算原理,该测算模型存在一定缺陷,当数字经济与实体经济的发展水平都较低且水平相近时,会出现融合度的“伪高”现象,与实际不相符合。为了避免这种情况出现,对融合度测算模型进行修正,构建协同融合度测算模型,具体如下:

①确定子系统的综合发展度

根据各子系统的发展水平得分,计算子系统间的综合发展度,刻画数字经济与实体经济整体的贡献情况,计算公式为:

其中,ai表示各子系统权重。由于数字经济与实体经济发展具有同等重要地位,因此,在具体计算时,各子系统权重分别取为0.5。

②确定协同融合发展度

根据计算得出的综合发展度及未修正的融合度,计算得出系统的协同融合发展水平,计算公式为:

根据评价原理可知,协同融合发展度的值R 应该在0~1 之间,而且越接近1,表明子系统之间协同融合度越好,反之,则协同融合度越差。

为了刻画出数字经济与实体经济的相对发展水平,根据数字经济与实体经济的发展水平,计算相对发展水平,计算公式为:

其中,d1,d2分别表示数字经济与实体经济的发展水平,参考已有研究成果[11,12],规定0≤t≤0.8 表示数字经济发展滞后,0.8<t≤1.2 表示数字经济与实体经济发展同步,1.2<t 表示实体经济发展滞后。

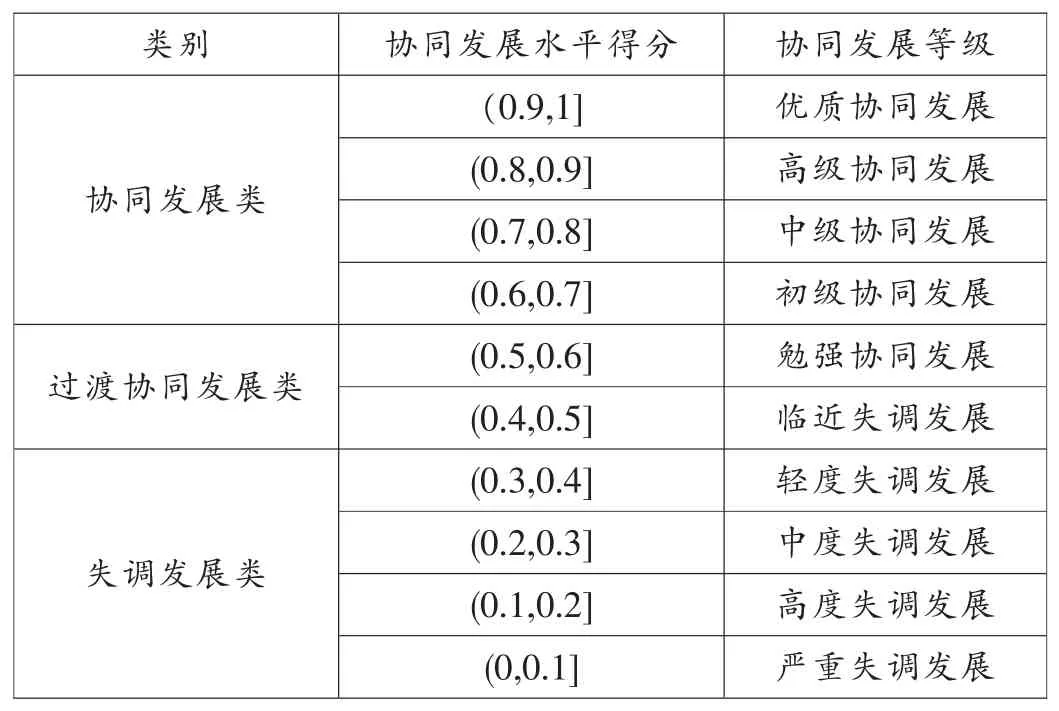

3.数据来源及评价标准。由于数字经济是一种新的经济形态,当前对数字经济的统计数据与统计指标还不完善。因此,考虑数据完整性、获取性、连续性,选取我国除港澳台、西藏以外的30 个省份作为评价对象,2013~2021 年作为评价时间段。评价指标体系中,各评价指标数据来源于“中国统计年鉴”“各省统计年鉴”“北京大学数字金融普惠指数”“中国政务数据治理发展报告”“国家数据”网站等。为了更好刻画数字经济与实体经济的协同融合水平,参考已有研究成果[13~17],将两者协同融合水平分为10 个等级,具体见表2。

表2 数字经济与实体经济协同发展水平等级划分

三、中国数字经济与实体经济协同融合发展的时空演变分析

(一)中国各省份数字经济与实体经济发展水平时空演变特征

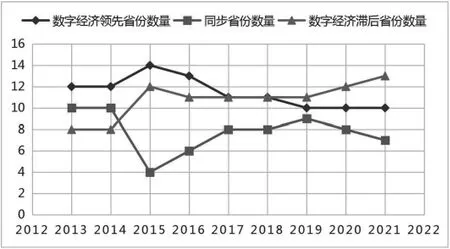

根据熵权—功效函数模型,计算出我国30 个省市自治区(因样本数据缺失,我国西藏自治区,香港、澳门特别行政区,台湾地区的样本数据暂未涵盖)的数字经济和实体经济发展水平,具体见表3。根据表3可知:首先,从数字经济的发展水平来看,2013、2017、2021 年数字经济发展水平得分的均值分别为0.200、0.191、0.185,2013~2021 年数字经济发展水平前5 省份为北京、广东、上海、江苏、浙江,特别是北京的数字经济发展水平远高于其他省份,表明数字经济发展水平整体有所下降,数字经济发展水平较好的省份持续向好,而数字经济发展水平较差的省份数字经济发展没有显著的进步,存在显著的区域差异性;其次,从实体经济发展水平来看,实体经济的平均发展水平在稳定提升,且实体经济发展水平较好的省份,其数字经济发展水平也较好,表明数字经济对实体经济发展有着显著的促进作用。但是,实体经济发展水平差距显著,如2021 年实体经济发展水平最好的为广东,得分为0.819,最差的为甘肃,得分为0.015;第三,从发展模式来看,2013~2021 年发展模式保持不变的省份有12 个,占比40%,表明当前我国数字经济与实体经济引领模式还不够稳定,存在一定的波动性;同时,2013~2021 年数字经济与实体经济发展模式,得到我国数字经济与实体经济的发展模式动态变化图,具体见图1。根据图1 可知,我国数字经济与实体经济的发展模式可以分为2 个阶段,2013~2017 年以数字经济领先发展为主,2017~2021 年以实体经济领先发展为主,并且实体经济领先的省份数量有增多的趋势,可见当前我国整体上从“数字经济领先发展“转变为了”实体经济领先发展”,数字经济发展存在显著的滞后。

图1 数字经济与实体经济2013~2021 年发展模式动态变化

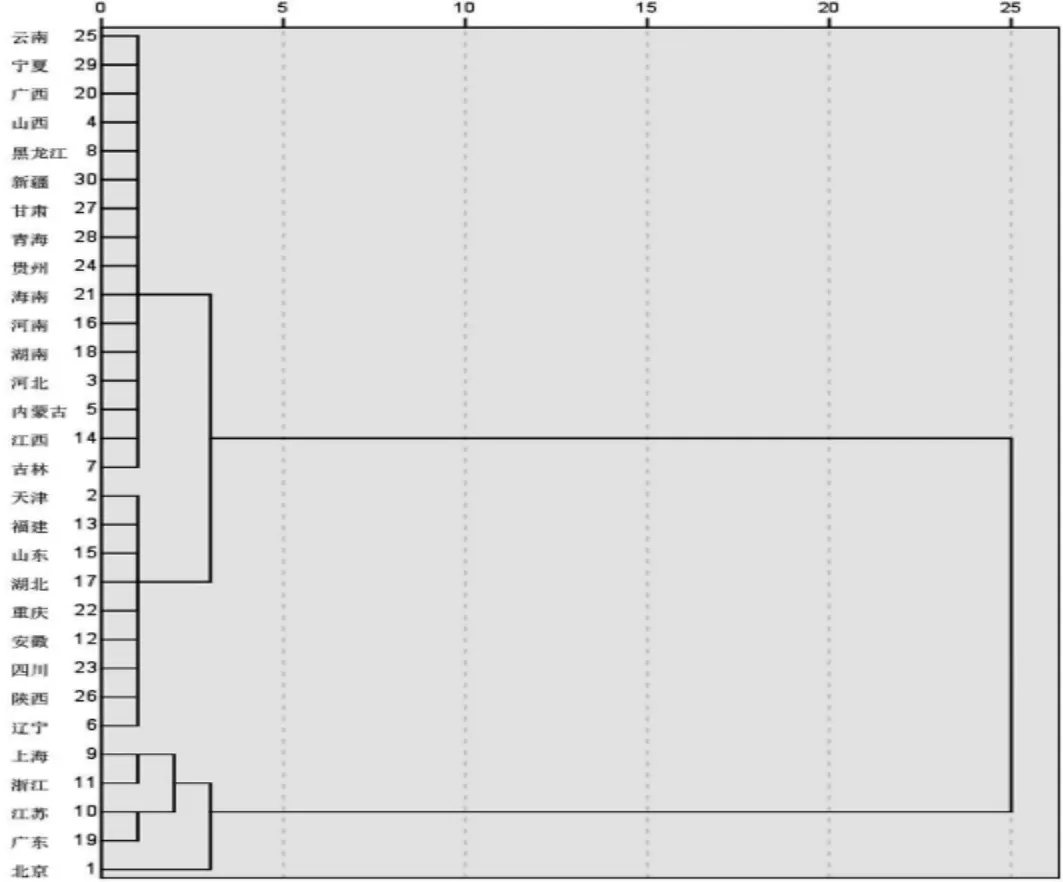

根据表3,利用SPSS25.0,对我国各省数字经济与实体经济的发展水平进行聚类分析,具体见图2。

图2 数字经济与实体经济发展水平聚类谱系

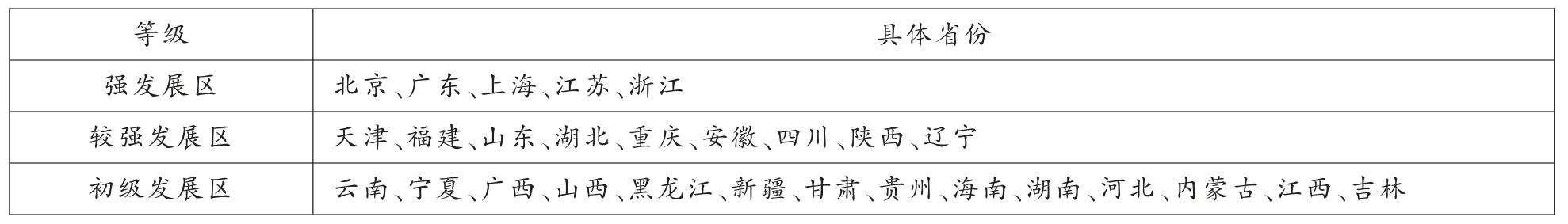

根据图2,在空间上,可以将各省数字经济与实体经济的综合发展水平分为三个梯度,具体见表4。第一梯队的省份要么数字经济有较高发展水平,要么实体经济有较高发展水平,但是两者之间协同性还有待加强;第二梯队的省份主要处于实体经济领先发展阶段,但是实体经济发展水平还有待加强,数字经济对实体经济的带动作用不足;第三梯队的省份不管是数字经济,还是实体经济的发展水平都相对较低,需要以数字经济发展为契机,促进区域经济的全面提升。

表4 中国省域数字经济与实体经济综合发展水平空间分布

(二)中国各省份数字经济与实体经济协同融合水平时空演变特征

利用计算所得数字经济与实体经济发展水平得分,根据熵权—协同评价模型,计算得出中国各省域2013~2021 年的数字经济与实体经济融合水平,具体见表5。根据表5 可知,中国绝大部分省份数字经济与实体经济融合水平排名变化不大,和2013、2017 年相比较,在30 个省份排名没有变化的省份分别有13、12 个,排名变化在2 位以上的省份分别有5、4个;其中变化比较大的是辽宁、吉林和黑龙江,和2013 年相比较,排名分别降低了6 位、5 位和9 位。表明数字经济与实体经济融合水平总体发展趋势比较稳定,且数字经济和实体经济发展水平比较好的省份在两者融合方面有着绝对领先优势,排名有变化的省份主要集中在数字经与实体经济综合发展水平处于第二、三梯队的省份,可见随着数字经济时代发展,各数字经济和实体经济发展薄弱的省份已经开始注重数字经济与实体经济融合发展,呈现出明显的竞争态势。

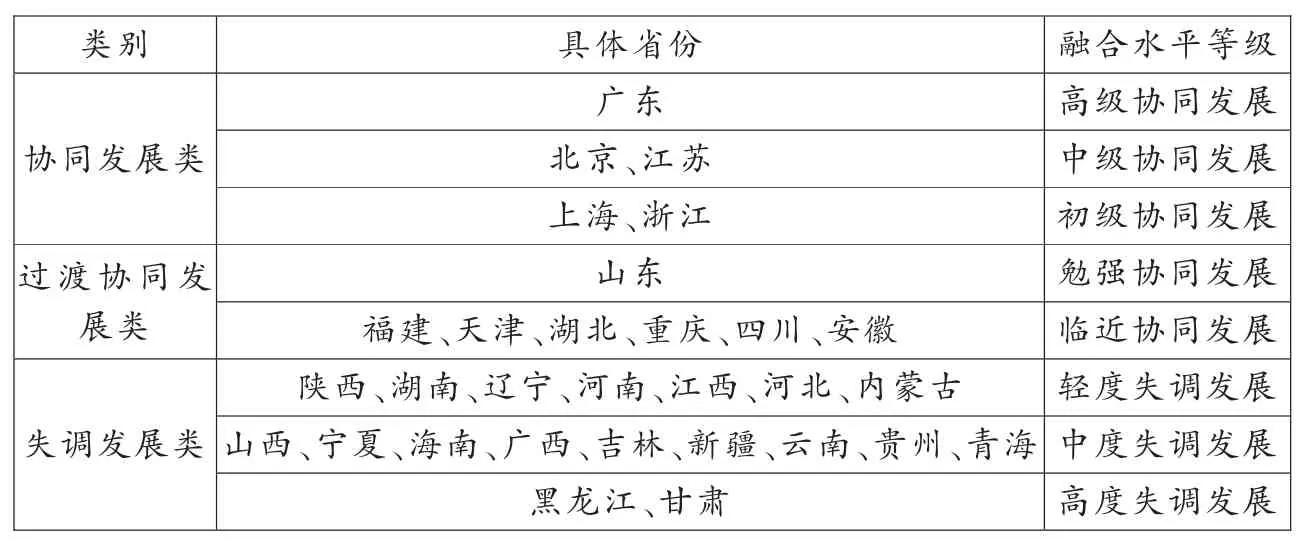

表5 中国各省域2013、2017、2021 年数字经济与实体经济协同融合水平

根据表5 中数据,结合表2 的等级划分标准,当前我国数字经济与实体经济的融合水平有“高—中—低”三个空间等级,具体见表6。根据表6 可知,目前数字经济与实体经济协同融合发展水平处于协同发展类的省份有5 个,占比16.67%,其最好的是广东,其次是北京,没有省份进入优质协同发展阶段;处于过渡协同发展类的省份有7 个,占比23.33%;处于失调发展类的省份有18 个,占比60%。处于失调发展类和过渡协同发展类的省份主要都是实体经济领先的发展模式,数字经济发展水平相对不够,不能很好赋能实体经济发展。可见,我国数字经济和实体经济协同融合发展水平还不高,绝大部分省份还没有进入协同发展阶段,各省份的数字经济与实体经济融合水平存在显著的差异性和非均衡性,存在一定的两极分化现象,数字经济发展滞后影响着数字经济与实体经济的协同融合发展水平;数字经济与实体经济融合水平与各省经济发展水平有着明显的关联性,例如,2021 年数字经济与实体经济融合水平前5 的省份广东、北京、江苏、上海、浙江,其经济发展水平在我国也是名列前茅的,表明数字经济与实体经济的协同融合发展可以促进区域高质量发展。

表6 中国省域数字经济与实体经济协同融合水平空间分布

(三)区域间数字经济与实体经济协同融合发展水平时空演变特征

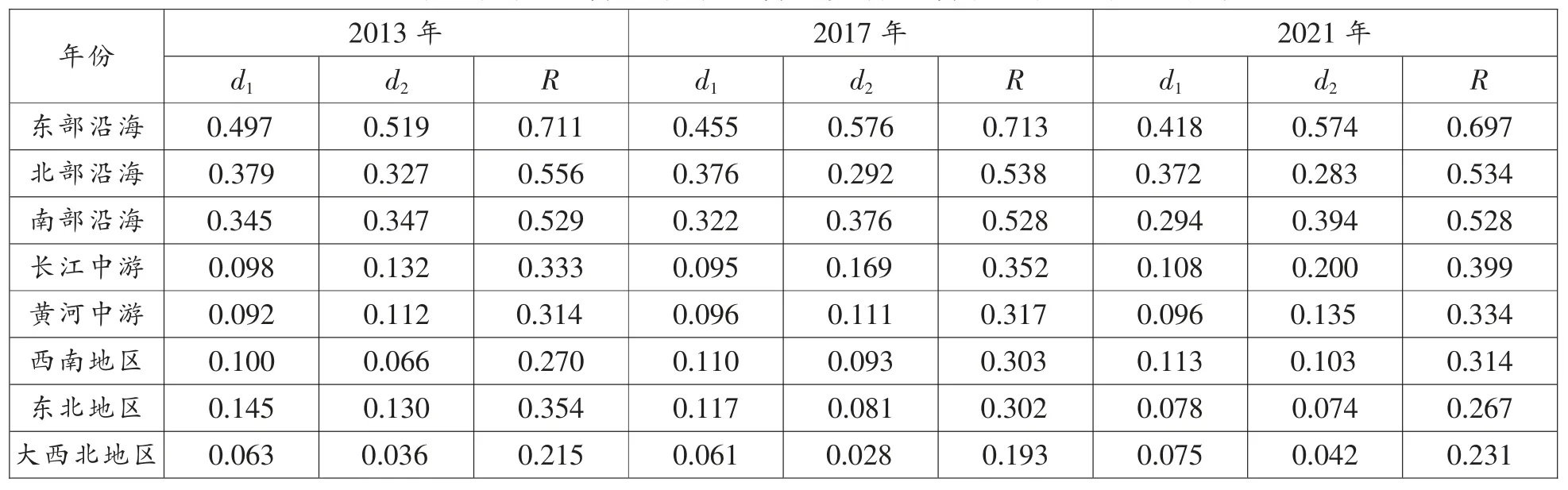

根据测算出的2013~2021 年数字经济与实体经济发展水平、融合水平得分,计算得出我国东北地区、北部沿海、东部沿海、南部沿海、黄河中游、长江中游、西南地区、大西北地区等八大经济区2013~2021 年数字经济与实体经济发展水平与融合水平平均值(具体见表7)。根据表7 可知:首先,我国数字经济和实体经济融合水平发展存在显著空间差异性,沿海地区不管是数字经济、实体经济的发展水平还是两者之间的协同融合水平都较高于其他区域,特别是东北沿海地区远高于其他7 个区域,长江、黄河中游地区处于居中位置,大西北地区最差,可见在空间上我国数字经济和实体经济协同融合发展呈现出“从东往西逐级递减”的空间演变特征;其次,数字经济和实体经济协同融合发展水平高的区域,其所包含的省份的协同融合发展水平也较高,如东部沿海上海、浙江、江苏;而数字经济和实体经济协同融合发展水平低的区域,所包含省份协同融合发展水平低于全国平均水平,该类区域有长江中游、黄河中游、西南地区、东北地区、大西北地区等,表明我国数字经济与实体经济协同融合发展存在显著的空间关联性,呈现“高高聚集,低低聚集”特征,并且以“低低聚集”为主;第三,从发展模式上看,沿海地区的东部沿海和南部沿海都为“实体经济领先”发展模式,且数字经济发展水平有所降低,数字经济对实体经济的促进也有所减少,使得数字经济与实体经济的协同发展水平也有所降低;长江和黄河中游地区为“实体经济领先”发展模式,数字经济滞后不能促进实体经济发展;西南、东北、大西北地区为“数字经济领先”发展模式,但是这3 个地区的数字经济和实体经济发展水平都不是很高,虽然数字经济发展领先,但是数字经济水平不高,对实体经济发展赋能不足。

表7 中国八大经济区数字经济与实体经济协同融合发展水平

四、结论与启示

本文通过构建数字经济与实体经济融合发展水平评价指标体系,利用熵权—功效函数模型、协同融合度测算模型等测算出数字经济与实体经济协同融合发展水平,对我国30 个省市自治区(因样本数据缺失,我国西藏自治区,香港、澳门特别行政区,台湾地区的样本数据暂未涵盖)的数字经济与实体经济协同融发展水平时空演变特征进行了评价分析,得到如下结论:

(1)各省数字经济与实体经济发展水平演变特征方面,一是从数字经济的发展水平来看,数字经济发展水平整体有所下降,数字经济发展水平较好的省份持续向好,而数字经济发展水平较差的省份数字经济发展没有显著的进步,存在显著的区域差异性。二是从实体经济发展水平来看,实体经济的平均发展水平在稳定提升,且实体经济发展水平较好的省份,其数字经济发展水平也较好,表明数字经济对实体经济发展有着显著的促进作用。但是,实体经济发展水平差距显著。三是从发展模式来看,当前我国数字经济与实体经济引领模式还不够稳定,存在一定的波动性;我国数字经济与实体经济的发展模式可以分为2个阶段,2013~2017 年以数字经济领先发展为主,2017~2021 年以实体经济领先发展为主,并且实体经济领先的省份数量有增多的趋势,当前我国整体上从“数字经济领先发展”转变为了“实体经济领先发展”,数字经济发展存在显著的滞后。四是从空间上来看,根据数字经济和实体经济的综合发展水平可以分为三个梯队。

(2)各省数字经济与实体经济协同融合发展水平演变特征方面,一是数字经济与实体经济融合水平总体发展趋势比较稳定,且数字经济和实体经济发展水平比较好的省份在两者融合方面有着绝对领先优势,排名有变化的省份主要集中在数字经与实体经济综合发展水平处于第二、三梯队的省份,可见随着数字经济时代发展,各数字经济和实体经济发展薄弱的省份已经开始注重数字经济与实体经济融合发展,呈现出明显的竞争态势。二是我国数字经济和实体经济协同融合发展水平还不高,绝大部分省份还没有进入协同发展阶段,各省份的数字经济与实体经济融合水平存在显著的差异性和非均衡性,存在一定的两极分化现象,数字经济发展滞后影响着数字经济与实体经济的协同融合发展水平;数字经济与实体经济融合水平与各省经济发展水平有着明显的关联性,数字经济与实体经济的协同融合发展可以促进区域高质量发展。

(3)区域间数字经济与实体经济协同融合发展水平演变特别方面,一是我国数字经济和实体经济融合水平发展存在显著空间差异性,沿海地区不管是数字经济、实体经济的发展水平还是两者之间的协同融合水平都较高于其他区域,特别是东北沿海地区远高于其他7 个区域,长江、黄河中游地区处于居中位置,大西北地区最差,在空间上我国数字经济和实体经济协同融合发展呈现出“从东往西逐级递减”的空间演变特征。二是我国数字经济与实体经济协同融合发展存在显著的空间关联性,呈现“高高聚集,低低聚集”特征,并且以“低低聚集”为主。三是从发展模式上看,沿海地区的东部沿海和南部沿海都为“实体经济领先”发展模式,且数字经济发展水平有所降低,数字经济对实体经济的促进也有所减少,使得数字经济与实体经济的协同发展水平也有所降低;长江和黄河中游地区为“实体经济领先”发展模式,数字经济滞后不能促进实体经济发展;西南、东北、大西北地区为“数字经济领先”发展模式,但是这3 个地区的数字经济和实体经济发展水平都不是很高,虽然数字经济发展领先,但是数字经济水平不高,对实体经济发展赋能不足。

研究结论对中国数字经济与实体经济协同融合发展水平的提升具有重要的现实意义。结合当前我国数字经济的发展实际,在今后发展中,一是应针对不同的区域,制定差异化的数字经济发展目标,实施差异化的数字经济发展方式,缩小区域间数字经济的发展差距,挖掘数字经济的发展潜能,促进区域经济的协调发展,形成高质量发展的“数字经济—实体经济”空间布局;二是提升数字经济的核心技术的研发和储备,为数字经济的发展提供创新和技术支撑;三是促进工业的数字化转型,深化数字经济与实体经济的协同融合,打造数字经济产业链,形成多元化的数字经济与实体经济协同融合生态体系;四是发挥政府、企业、行业协会三者的作用,构建多元主体的数字治理体系,为数字经济的高质量发展提供良好的环境。